追踪触发技术MSCTA在颅内动脉瘤诊断中的应用

2010-11-08杨献峰周正扬宋维通胡安宁

杨献峰 朱 斌 周正扬 宋维通 窦 鑫 胡安宁

多层螺旋CT的快速扫描及强大的后处理功能使CT血管造影 (multislice computed tom ographic angiography,M SCTA)在颅内动脉瘤诊断中的应用日益广泛。在扫描速度相近的前提下,扫描时相是影响MSCTA图像质量的重要因素。追踪触发技术是利用低剂量扫描监测靶血管CT值,并在血管内造影剂达到预设浓度时启动扫描,以期使目标动脉显示清晰且不受静脉干扰[1]。笔者对70例非创伤性蛛网膜下腔出血患者采用该技术进行检查,以探讨该技术在颅内动脉瘤诊断中的应用价值。

方 法

1.临床资料

头颅CT平扫确诊的非创伤性蛛网膜下腔出血患者 70例,男性37例,女性33例,最大 79岁,最小35岁,平均 51.1岁。临床表现、实验室检查无特殊,所有患者均行MSCTA和DSA检查 (包括介入栓塞术时造影检查)。

2.仪器及检查方法

使用16层CT机(GE Lightspeed 16)获取原始图像,GE AW 4.2工作站进行后处理。扫描参数:管电压120kV,管电流250mA;螺距 1.375,矩阵512×512,层厚10mm,重建层厚 0.625mm 。

扫描程序:平扫参数同常规扫描,扫描范围从颈根部到颅顶。打开Smart Prep选件,观察平扫图像,将感兴趣区(region of interest,RO I)设在颈总动脉分叉水平下一层面颈总动脉内,开始注射造影剂时低辐射剂量透视,监测RO I CT值曲线的变化,CT值达85Hu时启动扫描。造影剂注射方法:用高压注射器经肘正中静脉注入非离子型造影剂(碘海醇,350mg I/ml)90ml,注射速度3.5ml/s。图像后处理技术:所有增强图像均进行0.625mm层厚,采用标准算法进行包括容积显示(volume rendering,VR)、最大密度投影(maximum intensity projection,M IP)和多平面重组(multipe planar reform ation,M PR)三种后处理技术。

结 果

70例患者的3D-MSCTA图像中,58例患者共检出65个动脉瘤,漏诊2个动脉瘤。

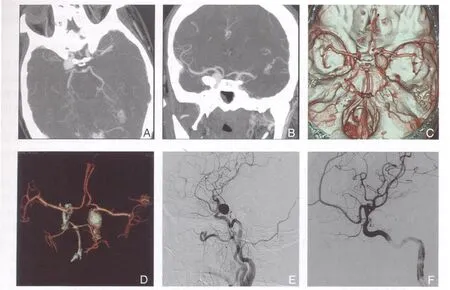

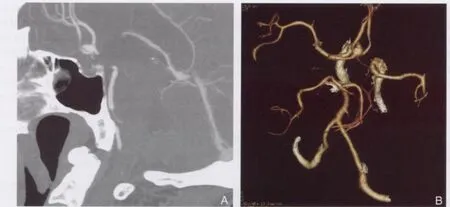

图像中动脉显影良好,可显示终末支动脉,静脉内造影剂浓度显著低于动脉,对动脉显示干扰小。横断位及M IP图像动脉瘤的解剖部位、大小得以清晰显示,VR图像显示瘤体、瘤颈和载瘤动脉与周围血管及颅骨的关系清晰、确切(图1,2)。

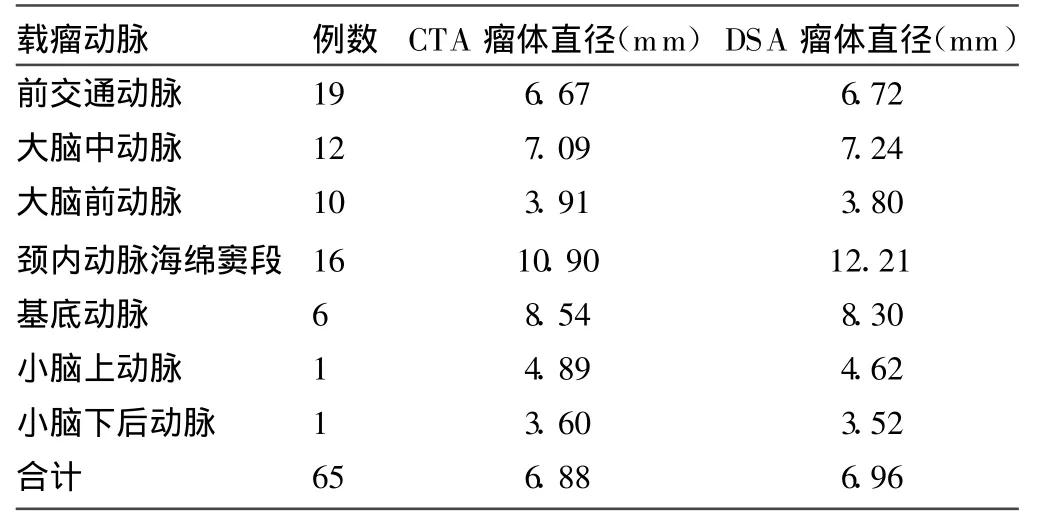

瘤体直径M SCTA与DSA测量结果经 t检验差异无统计学意义,P>0.05(表1)。

图 1 颈内动脉前床突上段动脉瘤。CT M IP(A、B)及VR(C、D)示动脉瘤形态及与载瘤动脉的关系。DSA(E、F)示瘤体术前及栓塞术后改变。

图2 前交通动脉瘤。CT M IP(A)及VR(B)示瘤体形态及与两侧大脑前动脉的关系。

表1 CTA和DSA测量的瘤体直径对比

讨 论

颅内动脉瘤是非创伤性蛛网膜下腔出血最常见的原因 (34%~63%)[2],临床确诊与评价疗效一直以DSA为金标准。随着CT技术的发展,M SCTA被认为可以作为动脉瘤术前检查的首选方法[3,4]。

1.MSCTA诊断动脉瘤的临床意义

国内外有关研究证实3D-MSCTA对显示颅内动脉瘤具有很高的敏感性,其主要优势在于:①立体、多方位显示动脉瘤的形态、大小及位置,并观察与载瘤动脉及周围结构的空间关系;②图像空间分辨率高,可清晰准确地显示直径<3mm的动脉瘤;③可观察血管情况,如有无狭窄及血栓形成等;④原始图像可以进行重复处理;⑤检查时间短(动脉期扫描一般在12s内即可完成),无创伤,并发症少;⑥检查费用低于DSA,更易普及使用[3-5]。

2.MSCTA图像的影响因素

扫描参数方面,层厚要薄,本研究中原始图像层厚为0.625mm,显示血管分支较满意。文献报道小准直、大螺距扫描的总体图像质量优于厚准直、小螺距,这种匹配方式对小血管显示较好[6]。

在层厚和造影剂用量一定的情况下,注射造影剂后的扫描时相对3D-MSCTA的图像质量起关键作用。扫描过早,动脉内造影剂未达峰值,不但影响图像分辨率,且易误诊为动脉狭窄;扫描过晚,动脉内造影剂浓度降低而静脉内浓度高,导致3D图像分辨率降低,甚至静脉过度显影遮盖动脉病灶。

3.追踪触发技术的应用价值及注意事项

由于患者的血压、心排血量以及外周循环阻力等存在个体差异,所以常规增强扫描造影剂到达脑动脉的时间各不相同,采取平均延迟时间扫描很难准确把握动脉显影的合适时相。小剂量试验是指正式进行增强扫描前先注射少量造影剂,并进行同层动态扫描,确定造影剂达到该血管的时间,从而准确确定该患者最佳扫描时间,但该方法增加了辐射剂量,且造成造影剂的过量注射,不利于普及使用。

1995年Funke等报道了团注追踪触发CT扫描技术[6],本技术在腹部应用较多,但在头颅CTA的应用文献报道较少。具体扫描程序为:打开Sm artPrep选件,在平扫图像上将RO I设在动脉内,该血管的选择以尽量接近成像动脉且平扫图像上容易辨认为宜,本研究选择颈总动脉分叉水平下一层面颈总动脉。注射造影剂后低剂量扫描,实时监测RO I的CT值,达到预设数值后启动扫描。采用靠近靶血管的动脉CT值作为触发阈值,可保证扫描时动脉内的造影剂处于或接近于峰值浓度。

本技术成功的关键在于设置恰当的触发阈值。阈值不等同于动脉期最高密度值。阈值偏低,扫描过早,扫描点位于时间-密度曲线的上升段;阈值偏高,扫描过迟,扫描点位于时间-密度曲线的下降段。姜保东等[7]的研究认为,在4层螺旋CT,造影剂注射速率为3.5ml/s时,阈值设为75H u图像质量较佳。因本组病例采用机器为16层螺旋CT,扫描速度快于4层CT,由颈总动脉扫描至脑动脉的耗时较短,故将阈值适当提高,通过试验我们发现阈值选取85Hu时成像效果较好。

进行追踪触发技术需注意两点:①保持受检者头部固定,并嘱患者保持平静呼吸,避免吞咽动作。监测过程中若患者移动头部,将使RO I定位错误,若移至高密度区将导致扫描提前,动脉充盈不佳,本组病例中有1例因此原因扫描提前,图像质量降低,导致漏诊前交通动脉瘤(另一例漏诊原因为病灶靠近颞骨岩锥处,观察受骨质结构干扰);若移至低密度区,则将出现扫描无法启动,错过动脉期导致扫描失败。②RO I定位要准确,避免错定于静脉或淋巴结。

本技术简便易行,可重复性强,比常规增强扫描仅增加少量放射剂量,不增加造影剂注射量,实现了扫描时相的个体化和最优化,值得推广。

综上所述,3D-MSCTA可以方便、敏感地检出颅内动脉瘤,采用追踪触发扫描技术有助于提高图像质量。对追踪触发扫描时ROI合适阈值的设定尚有待于进一步研究。