一群冰山的热海之旅

2010-09-24撰文莫知

撰文/莫知

一群冰山的热海之旅

撰文/莫知

全球的气候真的是在变暖么?这似乎越来越像一个谜团。这个真假难辨的世界太难以捉摸了,我们眼睛所见的一切,都不一定就是真实,到底去相信谁?

要不实在不行的话,不如干脆等到开春儿的时候,直接到公园或者是郊外去观察一下嫩叶舒展和花朵绽放,并且记录下来去年迁徙而去的鸟儿今年返回的时间,如果有可能的话,再将这些结果与历史数据进行一下比较。

这样一来,就不难发现春天来得究竟是比往昔早还是晚。

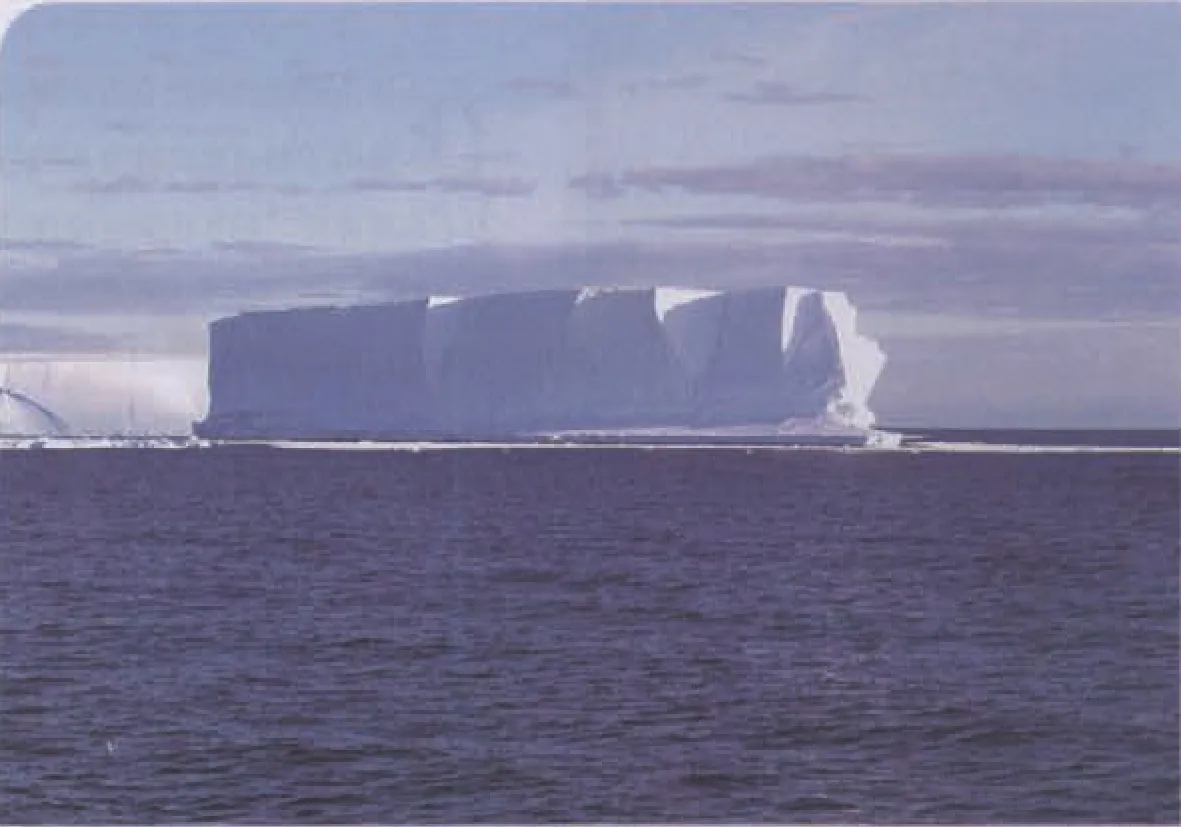

一座从罗斯冰架上崩裂下来的条带状冰山

从研究人员近几年的研究结果来看,不得不承认春天比以前来得更早了,或者山顶上的树长得更高了、冰川退缩了数千米、北冰洋表面的冰大幅消减、鸟类改变了它们的迁徙时间、阿拉斯加的永久冻土消融;或者赤道区域的范围扩大、南极半岛上的冰架崩塌、海平面上升速度越来越快,还有更多其他类似的例子。单独来看,所有这些现象都不能证明世界正在变暖,而可能都只是区域性的效果。但是,如果把全世界所有的数据都集中起来,就能获得一条压倒性的全球长期的变暖趋势。

理论上讲,有很多情况都会导致我们所处的这颗星球变暖。地球运行轨道的细微变化可能会使星球之间的距离发生改变,球体本身因此而吸收的太阳热能就会有所变化。如果地球上原本是冰雪的地方被深色的植被或水源所替代,那么它吸热的能力将更强。而大气气体成分的变化也可能导致其吸收更多的热量。还有一种可能是地球原本并没有变暖,仅仅是由于从海洋传输到大气中的热量增多了。

格陵兰岛历来是研究全球气候问题的一个焦点地域。岛上的冰盖不仅蕴藏着长期以来地球气候变化情况的信息,冰盖的消融更是气候变化的明显信号。研究发现,在2000年到2008年之间,格陵兰岛共损失了1500立方千米的冰,更糟糕的是,有迹象显示,那里的融冰速率还在不断升高。

要知道,全球海平面上升的六分之一都要归因于格陵兰的冰。科学家通过数学模型模拟的方法对2003年到2008年之间格陵兰地区每年的降雪和融雪展开了研究,在使用不同的方法进行比较之后,他们发现,每年格陵兰岛上的融冰会使全球海平面上升0.46毫米。而全球海平面平均每年上升3毫米。大约有一半的冰融化掉了,还有一半随着冰川快速地滑入了海洋中。

最近,还有一些角色吸引了全球众多气候专家和新闻媒体的眼球,它们就是一群来自于南极、“前往”赤道附近温暖海域“旅行”的冰山。

由于纯冰的密度大约是每立方米920千克,而海水的密度大约是每立方米1025千克,因此在一般情况下,一座冰山只有十分之一的体积露出海面。仅仅通过观察出露海面部分的冰山形状是无法了解其整体面貌的,这就是人们常说的“冰山一角”一词的来历。通常,冰山露出海面以上部分的高度为175米,重约10万20万吨,现在已知最高的冰山在北大西洋,海面以上部分高168米,大概有一座55层楼那么高。虽然体积巨大,但是这些冰山大多不是静止不动的。纽芬兰附近的一些冰山平均每天在海上漂移17千米。这些冰山基本都起源于格陵兰西部,其内部的温度大概是零下20度到零下15度。

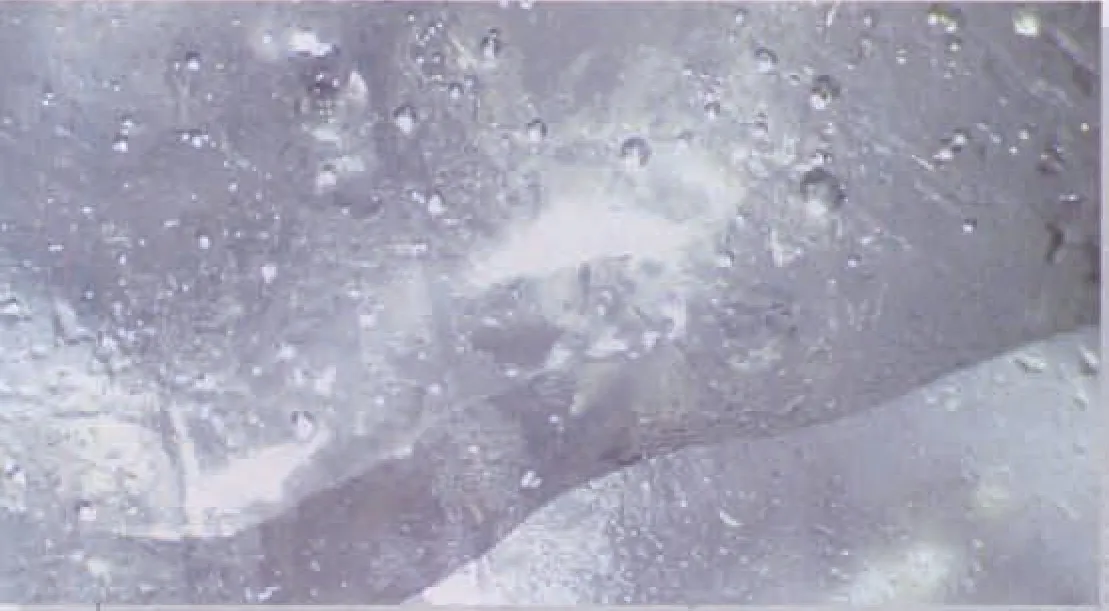

在冰山消融的时候会发出嘶嘶的声响,原因是由于被包裹在冰里面的气泡在巨大的压力下从冰体中“钻”出来,摩擦周围的冰而发出的声响。气泡是在冰山形成的过程中,在由雪变成冰时,原本含在松软的雪中的空气被“锁”在冰里面,而成为了冰的一部分。这些“冰山旅行者”从南极的北部开始,缓慢地向北漂移。新西兰南岛的居民应该是最早见到这座冰山的人们。目击者说,这些冰山就像是列着整齐队形的“观光团”,从海上往北漂去,“冷眼打量着”陆地。冰川学家尼尔·杨通过卫星图像在这个区域至少看到了50座冰山。他们在卫星图像中标出了一个冰山群,它们在海面上的分布范围达到了7001000千米,都随着洋流继续从南向北往赤道附近海域漂去。

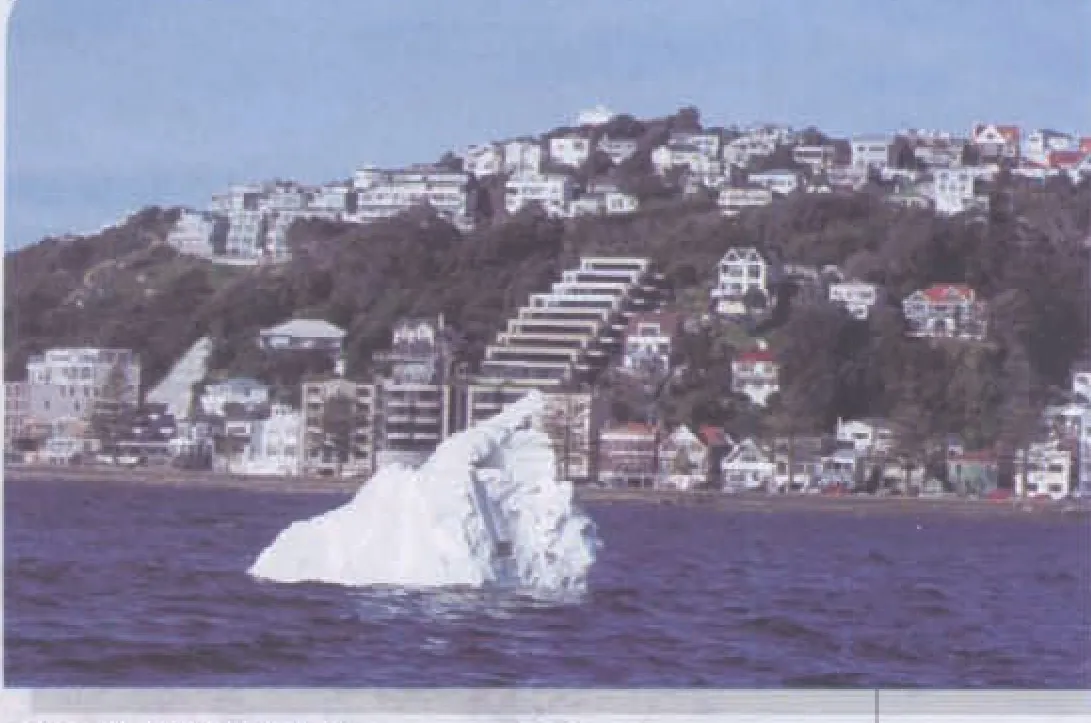

在新西兰奥克兰所见的冰山一角

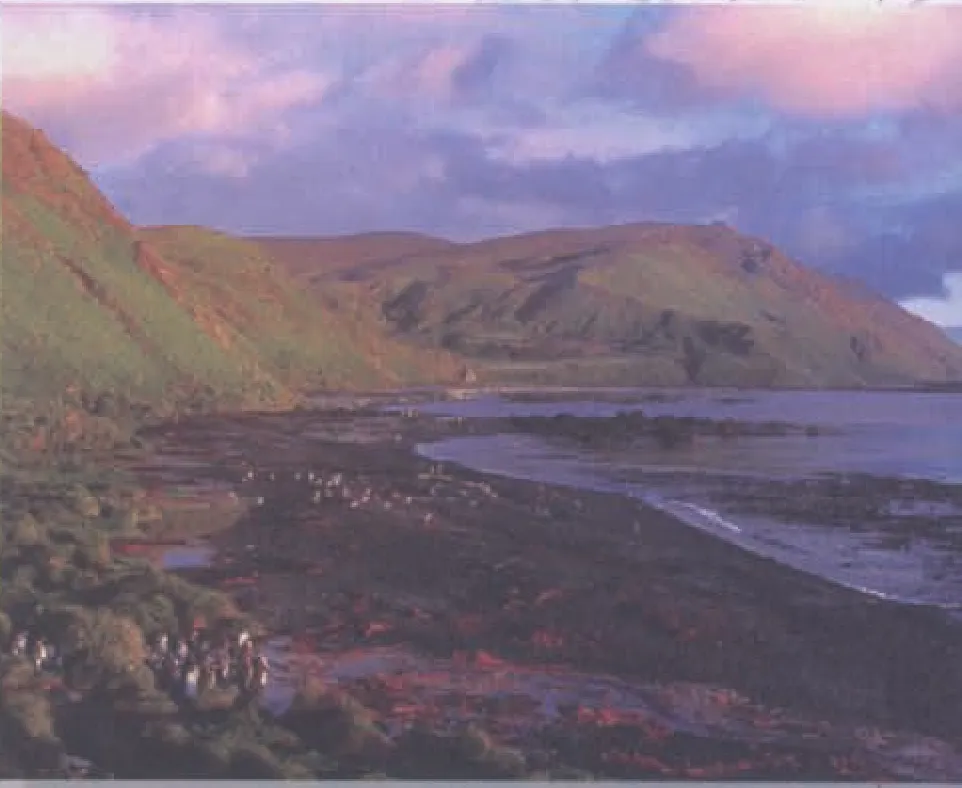

从麦夸里岛看到的体积较大的冰山基本都是条状的,这表明它们是近期从大的冰架上崩落下来的。但是,不管怎么说,随着不断向北漂移以及

2009年11月份,人们在南太平洋上的麦夸里岛附近看到了一座500米宽、50米高的冰山,正朝向新西兰的方向漂移。岛上的科学家对其巨大的体积惊诧不已。这座冰山可以说给众多的探险爱好者带来了前所未有的新鲜感受,很多人这辈子是头一次见到冰山,最关键的是观看地点就在自己的家门口。这景象完全可以说是“千载难逢”了。随后,又有人分别在麦夸里岛的东部和西部看到了4座冰山,它们至少都有50米高,大约2千米长。

麦夸里岛在醉人的夕阳下

麦夸里岛海洋观测站的主任Cy ril Munro对能够观测到这么大规模的冰山运移感到兴奋不已。观测站里的每个人都瞪大了眼睛寻找新的冰山。而澳大利亚南极局的夏季的来临,海水的“热情”渐渐地将这些冰山融化,变成了上升的海平面的一部分。或许,对于这些冰山来说,在“有生之年”能够前往赤道海域“走一走、看一看”,也算是“三生有幸”吧。

三年前,也有过另外一个冰山“家族”从新西兰南岛的东岸漂过,曾引起过一阵观赏冰山的旅游热潮。海洋学家迈克·威廉姆斯称2009年的这群冰山很可能和三年前的那一群是同样的起源,不同的是,在被洋流载着“踏上”向北运移的旅途之前,这群冰山在冰冷的南极海域停留的时间更长。不过,他并不愿意把全球变暖看作是这次冰山大范围运移的原因,虽然在2006年时,当人们看到海上漂过冰山时,曾经都以为那是一生中都看不到一次的场景。

在所有这些冰山中,从体积上来说,最令人瞩目的是“B-17B”,气象部门专门针对它给居民们发出了船运航行预警。B-17B有将近两个曼哈顿大,面积达到140平方千米,它大约是在十年前从罗斯冰架上崩裂下来的。科研人员对于B-17B以如此之大的体积,从南极向北漂移如此远的距离来到距离澳大利亚1700千米的位置感到惊叹不已,它是在同纬度上所见到的最大的一座冰山,因此又一次被定义为“百年一遇”的事件。越往北走,随着水温的不断升高,B-17B一直在不断地分解,导致该区域“新生”了数百座更小一些的冰山。B-17B在大洋上共漂移了1000多千米。

全世界范围内的冰山都处于美国国家冰域中心(NIC)的严密监控下。该中心成立于1995年,每年对北冰洋、南极洲、五大湖区和切萨皮克湾的冰情进行分析和预测。他们所获取的数据中有95%以上来自于极区轨道卫星对这些区域的遥感调查所得。

NIC是对南极冰山进行命名和跟踪的唯一组织。它给每个至少有一条轴线大于18千米的冰山分配一个名字,这个名称由指示其产生的位点的字母和一个序列号组成。字母的使用方式如下:A 西经0°到90°(白令豪生海,威德尔海);B 西经90°到180°(阿蒙森海,东罗斯海);C 东经90°到180°(西罗斯海,威尔克斯地);D 东经0°90°(埃默里冰架,东威德尔海)。

B15冰山2000年从罗斯冰架上崩塌下来,最初时面积约为11000平方千米,是有曾经记录下来的最大冰山。到2002年11月它崩解了。这座冰山最大的一块碎片B15A冰山,面积大约3000平方千米,直到它2005年10月27日裂解为数块小冰山时,它一直是世界上最大的冰山。现在人们认定这座冰山之所以崩裂是因为大约一周之前距离13500千米之外的一场阿拉斯加风暴造成的海洋浪涌。

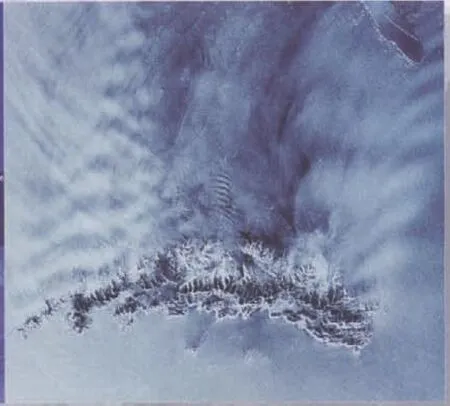

美国航空航天局的卫星图像,图中箭头所指即为B-17B

卫星所拍摄到的从冰架上崩裂下来的冰山碎块

澳大利亚、英国、美国和法国的科学家已经联合起来,对东南极的冰架进行细致的研究,以对未来的海平面上升进行预测。同时,他们还致力于寻找大陆上最古老的冰,预测“冰龄”大约在130万“岁”。

冰川学家希望能够找到最古老的冰,然后从冰封的历史里面找寻古气候的线索。科研人员完全可以找到“冰龄”在百万年以上的冰,并从那里钻取深层的冰芯,从冰芯中分析得到的数据有可能帮助他们了解在这么漫长的时间过程中,地球上的气候究竟发生了些怎样的变化。他们认为,了解过去气候变化过程中二氧化碳所扮演的角色可以对我们今天认识在气候变化中不断被提升到重要地位的二氧化碳所造成的影响有所帮助。

同时,通过飞机航测的调查还可以清楚地了解到这一地区大陆冰盖的损失情况和海平面上升的情况。只是目前科学家们所使用的数学模型还不能完全反映出正在发生的冰川流动和消融情况所发生的复杂变化。

20世纪时,全世界范围建立了很多科学实体来研究和监控冰山活动。由于发生了泰坦尼克号的惨剧,1914年建立了国际冰川巡逻队,以监测纽芬兰大浅滩附近的冰山危险,并给出海的人们提供“海上冰山边界”的信息。自从冰川时代伊始,世界上很多海域都分布有冰山。

自20世纪30年代早期起,在航空遥测手段应用于海洋研究之后,就自然产生了可以详细了解洋流和冰山位点的技术手段。1945年,人们已经对雷达探测冰山的有效性方面进行了实验。10年后,还建立起海洋监测前哨,以采集数据,这些站点也为海洋环境研究服务。1964年首次在一条船上安装了一台计算机,它大大地加快了手工计算的速度。到了20世纪70年代,在破冰船上已经安装了可以自动将南极冰况图像传输给卫星的设备。还专门开发出了为轨道卫星使用的系统,不过该系统当时还受到天气条件的限制。20世纪80年代,南大洋水域上的浮标已经被用于海洋和气候研究。人们还在这些浮标上安装了传感器来测量海洋温度和洋流。侧视机载雷达的应用使得即便在天气条件恶劣的情况下也能获取监测图像。