淮南矿区C13-1煤层构造软煤分布特征及其主控因素分析*

2010-09-09孟中泽刘明举孟磊刘彦伟李

孟中泽刘明举孟 磊刘彦伟李 波

(1.华中科技大学机械学院,湖北省武汉市,430074; 2.河南煤化集团鹤煤公司,河南省鹤壁市,458030; 3.河南理工大学煤矿安全工程技术研究中心,河南省焦作市,454000)

★煤炭科技·地质与勘探 ★

淮南矿区C13-1煤层构造软煤分布特征及其主控因素分析*

孟中泽1,2刘明举3孟 磊3刘彦伟3李 波3

(1.华中科技大学机械学院,湖北省武汉市,430074; 2.河南煤化集团鹤煤公司,河南省鹤壁市,458030; 3.河南理工大学煤矿安全工程技术研究中心,河南省焦作市,454000)

利用钻孔测井曲线,结合井巷工程揭露情况和工作面坑透,对潘三矿构造软煤发育和分布进行了综合分析,查明了潘三矿C13-1煤层构造软煤的分布特征。研究表明,南北向推覆作用形成的褶皱顺层滑动对该煤层构造软煤的发育和分布起着主要控制作用,断层及其与褶皱的叠加是煤层局部构造软煤加厚的主要原因。这些认识为潘三矿突出危险性区域划分奠定了基础。

构造软煤 软煤比 分布特征 地质构造 主控因素 淮南矿区

AbstractUtilizing borehole logging curves combined with the data obtained from the underground workings exposing the coal seam and the use of underground electromagnetic wave perradiator,a comprehensive analysis of the development and distribution of tectonic soft coal in Pansan Coal Mine is carried out.The results of study show that coal bedding-slip fold caused by north-south overthrusting plays a major control role in the tectonic soft coal distribution and development.The main reason why local tectonic soft coal becomes thick is the fault structure and the overlapping structure where fault and fold come together.This understanding provides a good basis for marking the outburst hazard zones in Pansan Coal Mine.

Key wordstectonic soft coal,soft coal ratio,distribution characteristics,geological structure,main controlling factors.

1 引言

煤与瓦斯突出综合假说较全面地考虑了突出动力 (原岩应力、地应力和瓦斯压力)和突出阻力(煤强度)两方面的因素,因而得到国内外学者的普遍认可。在具备一定突出动力条件下,构造软煤的发育程度和区域分布就成为控制突出区域危险的主要因素。构造软煤是地质构造作用的产物和地应力作用过程的记录,长时间强烈的挤压、剪切作用使煤体结构遭受严重破坏,产生大量孔隙,比表面积显著增大,强度和透气性大大降低,有利于积聚大量瓦斯,形成较高的瓦斯压力和瓦斯膨胀能,为突出的发生创造了有力条件,并且煤体强度的削弱,大大降低了突出发生的门槛,从而使煤与瓦斯突出更容易发生。

在淮南矿区1959-2005年发生的129次突出中,103次突出发生地点有“软煤发育”、“煤层变软”、“软煤变厚”、IV类煤”或“V类煤”等描述,这说明淮南矿区约有80%以上的突出是发生在构造软煤发育区。构造软煤的发育程度及其空间分布,对淮南矿区煤与瓦斯突出的发生有着重要的影响。位于淮南矿区的潘三矿1986-2005年发生煤与瓦斯突出14次,其中C13-1煤层发生13次,而且都发生在有构造软煤发育的地质构造带。所以研究潘三矿C13-1煤层构造软煤的分布特征及其主控因素对于预测和防治煤与瓦斯突出具有重要意义。

2 矿井地质构造特征

潘三矿位于淮南复向斜潘集背斜的南翼西部,与潘一矿毗邻。总体构造为一单斜构造,地层走向NWW–SEE,地层倾角一般为5~10°,呈浅部陡、深部缓的趋势,如图1所示。在井田东部的第九至第十线局部地段,因受F1、F1-2、F1-1断层的影响,倾角高达30~50°,甚至直立。井田内发育次一级的董岗郢向斜和叶集背斜,是受区域性NS向的挤压作用而形成。井田内次级褶曲和不同形式、性质和规模的断层的存在,受区域性构造的控制。

按井田构造特征,可以把井田划分为3个瓦斯地址单元。

北区:北以F1断层为界,南以F1-1、F24、F26断层为界。大中型断层多,断层密度大,各个方向的断层和正、逆两种断层均有分布,其中正断层20条,逆断层20条,反映出经历过复杂的应力作用。地层倾角在10~20°之间。

中区:北界以 F1-1、F24、F26断层组、南以F25、F47、F49断层组为界。宽缓的向斜构造展布本区,向斜轴在本区中间,地层平缓,北侧靠近F26断层附近倾角增大,达20~25°。区内断层密度相对较小,断层方向相对一致,同时存在正、逆断层,共发育断层40条 (断层高差为5 m),其中正断层24条,逆断层18条。

南区:F25、F47、F49断层组以南。该区中西段进入矿井深部,勘探程度相对较低。据分析,区段内断层较少,地层倾角一般在8°以下。本区查明断层5条,其中落差100 m以上的有F25、F4正断层;落差20~50 m有正断层F39;落差20 m以下有F45正断层。在南区,以 F18为界,可以分为东、西两个小区。西小区的突出次数较多,东小区的瓦斯压力和构造煤厚度较大。

图1 潘三矿构造纲要图及构造分区

3 构造软煤分布特征

构造软煤的分布可以根据构造软煤厚度和软煤比两项指标来综合分析,因此,利用测井曲线技术结合井巷工程揭露情况进行比较、校正,进而初步查明研究区构造软煤的分布状况。

基于构造软煤和硬煤的视电阻率存在明显差异的原理,根据潘三矿107个钻孔的测井曲线判别获得各钻孔软煤厚度,并依据煤层厚度求得软煤比。将上述构造软煤厚度的判识结果与采掘区及其附近钻孔构造软煤的实际观测相结合,进行反复概略比较、校正,最终确定构造软煤的分布。

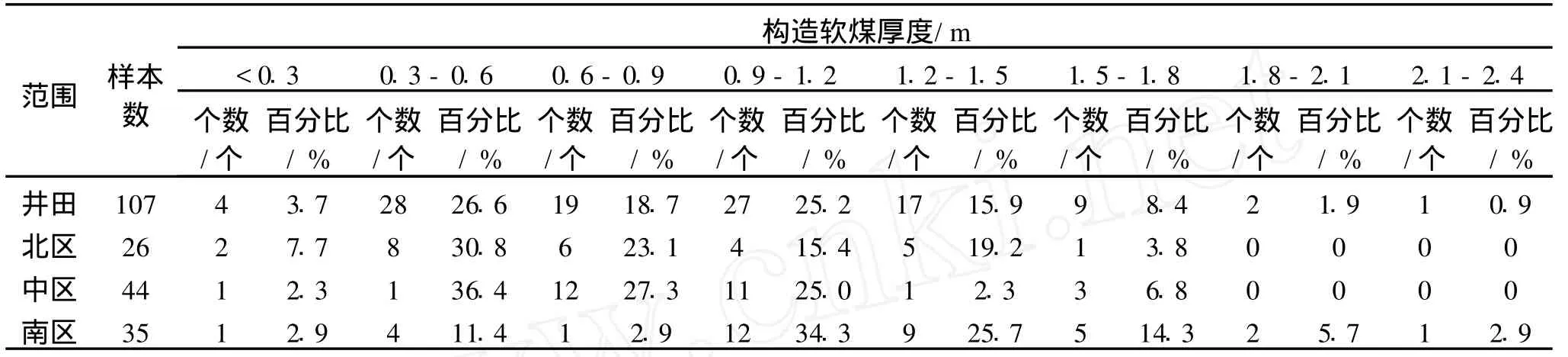

3.1 潘三矿构造软煤厚度分布

潘三全井田构造软煤普遍发育,最小厚度0.3 m,最大厚度2.15 m,构造软煤平均厚度0.96 m,厚度在 0.9 m以上的点达到56个,占 52.34% (见表1)。即有一半的钻孔构造软煤厚度已达到突出危险性指标0.9 m。

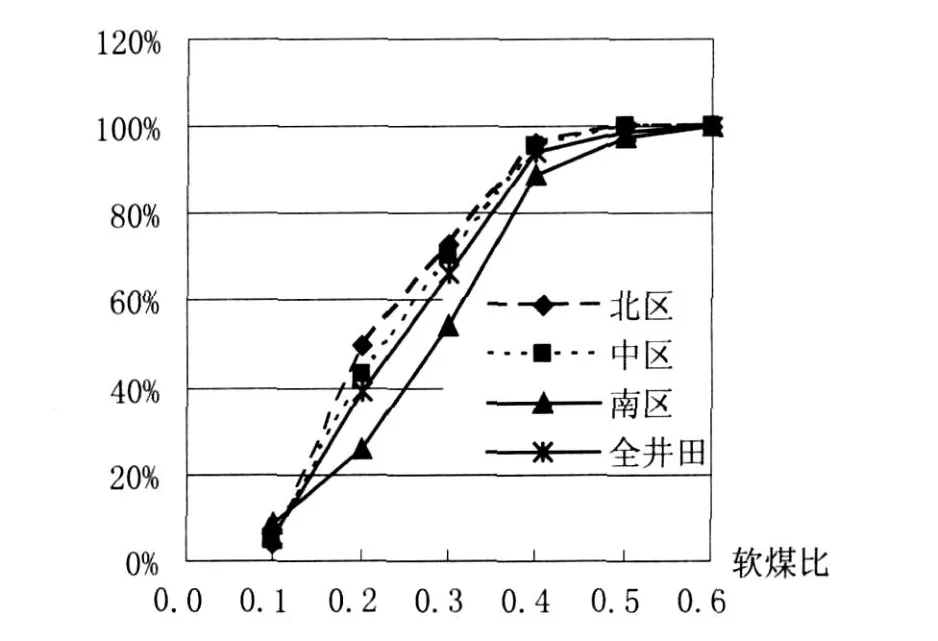

3.2 潘三矿软煤比统计分析

潘三全井田钻孔揭露软煤占全煤层厚度的比例为8%~50%,平均软煤比为25%(见表2)。软煤比最小的是XIV东3孔,为8%,其构造软煤厚度为0.30 m,该孔煤层厚度为3.72 m。软煤比最大的是XII12孔,为49%,构造软煤厚度2.10 m,该处煤厚度为4.30 m。由表2分析可知,潘三井田虽然构造软煤普遍发育,但未达到全层软煤。同时软煤厚度的起伏变化较大,在局部形成软煤加厚,软煤比在 30%以下的点占 66.35%,而达30%以上的点占33.65%。根据构造软煤和软煤比两项指标来综合分析,可以认为潘三C13-1煤层为局部突出危险煤层。

3.3 按分区进行分析

潘三分区软煤厚度有不同特点 (见图2)。北区软煤厚度为0.3~1.6 m,软煤厚0.9 m以上的点占38.46%,多数点软煤厚小于0.9 m。中区软煤厚度为0.3~1.8 m,软煤厚度0.9 m以上的点有34.86%。南区软煤厚度为0.25~2.15 m,软煤厚度0.9 m以上的点达82.9%。南区软煤厚度最大,软煤厚度大于0.9 m的较多,软煤发育的不均衡程度更显著,这些是南区瓦斯突出危险性大的重要原因。

表1 潘三矿钻孔构造软煤厚度统计

表2 潘三钻孔软煤比统计

图2 潘三矿构造软煤厚度累计曲线

潘三软煤比区域分布特点是南区软煤比高值多(见图 3)。软煤比达到 30%以上的点北区为26.9%,中区的为29.5%,南区占45.8%。南区软煤比达到40%的点占11.5%,而中区和北区分别为3.8%和4.5%。这也说明南区突出危险性比中区、北区大。

图3 潘三矿构造软煤比累计曲线

4 构造软煤分布的控制因素

研究构造软煤的控制因素主要是研究构造软煤与地质构造的关系,希望通过地质构造预测对构造软煤进行预测,进而通过构造软煤预测实现对瓦斯突出危险性的预测。

4.1 褶皱引起构造软煤的发育

根据潘三矿钻孔和巷道的揭露,构造软煤普遍发育。通过潘三1452(3)和1781(3)两个工作面的实际观测,发现煤体中层滑作用对构造软煤的控制作用十分明显。潘三矿C13-1煤层普遍存在次级褶皱,容易发生未切割顶板或底板的层滑断层,在层间滑动构造软煤。

淮南煤盆地主体构造为一复向斜,呈近东西向展布,并在南北两翼发育了一系列走向压扭性逆冲断层,褶皱发育。南翼的舜耕山和阜阳—风台断层组成了舜耕山、八公山、刘庄由南向北的推覆体。北翼的上窑—明龙山—尚塘断层组成了上窑、明龙山由北向南的推覆体。在复向斜内部,地层倾角平缓,一般为10~20°,为一系列宽缓褶曲,其中陈桥—潘集背斜隆起幅度最大,是复向斜内的主要构造。

潘三矿井田处于潘集背斜和谢桥古沟向斜公共翼上,在井田内部小型褶皱发育由于弯滑作用形成层间差翼性运动,使煤体结构遭受破坏,形成面状分布的构造软煤。在小向斜轴部煤层厚度较两翼大,构造软煤加厚。如潘三矿1151(3)工作面,曾在小向斜轴部掘进发生突出煤量为40 t,瓦斯量为5167 m3的瓦斯突出。又如潘三矿C13-1煤层的1731(3)工作面下顺槽在一个小褶曲处底板凸起,煤层倾角有10°的变化,转折端煤层变厚且原生结构破坏严重,在掘进时发生突出,突出煤量87 t,瓦斯904 m3。

4.2 断裂对构造软煤形成的作用

研究区内断裂作用的影响主要表现为井田中、小型断层影响带内构造软煤分层厚度及其破坏程度的侧向变化。断层影响带宽度与断层的规模、组合型式、断层性质等相关,一般影响带宽度与断层规模正相关;断层并列、交叉及不同的组合型式使影响带加宽且呈现不同的展布形态,致使软煤分层分布的复杂化;逆断层的影响带宽度一般较大。影响带内软煤分层厚度及其破坏程度,通常取决于观测点与断层面 (带)的距离,一般越接近断层,煤体结构的破坏越严重,软煤分层厚度越大。

井田中部块段中、小型断层的影响也较为突出。以XIV13和验1孔中心的软煤分层较厚地段、以XIII-XIV9和XIII西9孔为中心的软煤分层较厚地段、以XII12孔为中心的软煤分层较厚地段、以311孔为中心的软煤分层较厚地段等均是数条中、小型断层组合影响的结果,并形成中部块段构造软煤普遍较北部块段发育的状况。

井田南部块段,以 XIII东7孔为中心和以X29孔为中心的构造软煤分层较厚地段也是分别由多条中、小型断层组合影响的结果,加之南部谢桥古沟向斜轴向北较大凸弯的组合影响,形成潘三矿井田南部块段比中部块段的构造软煤厚度大,破坏程度高的状况。

4.3 褶皱与断裂的叠加影响构造软煤的发育

断层发育地区或后期叠加有褶皱,往往造成煤层更强的结构破坏,厚度变化大,构造软煤破坏程度高,煤与瓦斯突出灾害极易发生。如潘三矿C13-1煤层的1731(3)工作面上风巷位置靠近 F5断层上盘中发育褶曲,C13-1煤层由4.5 m增厚至5.1 m,倾角由8°变为15°,构造软煤分层厚达2.4 m,当掘进至此时,发生了突出,突出煤量70 t,瓦斯22366 m3。

在潘三矿南区 F18东侧,小断层比较发育,依据三维地震探测,此处又有短轴小型褶曲发育,根据测井曲线判读,此处恰好是构造软煤厚煤带发育区,因此判定构造软煤的加厚是断层叠加褶皱造成的,煤层的突出危险性会很大。

5 结论

(1)潘三矿全井田构造软煤普遍发育,且软煤厚度的起伏变化较大,最小厚度0.3 m,最大厚度2.15 m,钻孔构造软煤厚度0.9 m以上的达56个占52.34%。即有一半以上的钻孔构造软煤厚度已达到潘三矿构造煤0.9 m的突出危险性指标。并且软煤比在30%以下的点占66.35%,而30%以上的仅占33.65%。由构造软煤厚度和软煤比两项指标综合分析,可以认为潘三C13-1煤层为局部突出危险煤层。

(2)潘三矿软煤比区域分布特点是南区软煤比高值多。软煤比达到30%以上的点北区为26.9%,中区为29.5%,南区占45.8%。南区软煤比达到40%的点占11.5%,而中区和北区分别为3.8%和4.5%。这也说明南区突出危险性比中区、北区大。

(3)南北向推覆作用形成的褶皱顺层滑动对潘三矿C13-1煤层的构造软煤的发育和分布起着主要控制作用,断层及其与褶皱的叠加是此煤层局部构造软煤加厚的主要原因。

[1]窦仲四,鲁玉芬,开明.构造煤特征及其与瓦斯突出危险性的关系 [J].煤炭技术,2006(10)

[2]刘明举,龙威成,刘彦伟.构造煤对突出的控制作用及其临界值的探讨 [J].煤矿安全,2006(10)

[3]曹代勇,张守仁,任德贻.构造变形对煤化作用过程的影响 [J].地质论评,2002(3)

[4]曹运兴,张玉贵,李凯琦等.构造煤的动力变质作用以其演化规律 [J].煤田地质勘探,1996(4)

[5]刘明举,李振福.淮南矿区煤与瓦斯突出规律及控制因素浅析 [J].山东煤炭科技,2007(1)

[6]朱国维,宋韦剑,王富强.淮南矿区潘三矿地质构造及煤与瓦斯突出特征 [J].中国煤炭,2007(7)

[7]焦作工学院等.煤与瓦斯突出区域预测瓦斯地址方法研究 [D].国家“十五”科技攻关项目专题研究报告,2003

[8]汤友谊,孙四清,郭纯等.不同煤体结构类型煤分层视电阻率值的测定 [J].煤炭科学技术,2005(3)

[9]孙四清,陈致胜,韩保山等.测井曲线判识构造软煤技术预测煤与瓦斯突出[J].煤田地质与勘探,2006(4)

[10]刘明举,刘毅,刘彦伟等.地球测井技术在判识构造煤中的应用 [J].煤炭工程,2005(5)

[11]K.Frodsham,R.A.Gayer.The impact of tectonic deformation upon coalseams intheSouth Wales coalfield,U K.International Journal of Coal Geology. 1999(38)

[12]J.Shepherd,L.K.Rixon,&L.Griffiths.Outbursts and geological structures in coal mines.A Review.Int.J. Rock Meth.Min.&Geomech.Abstr.1981(18)

An analysis of the distribution characteristics of tectonic soft coal in C13-1coal seam of Huainan coal mine area and its main control factors

Meng Zhongze1,Liu Mingju2,Meng Lei2,Liu Yanwei2,Li Bo2

(1.School of Mechanical Engineering,Huazhong University of Science Technology,Wuhan,Hubei province 430074,China 2.Hebi Coal Co,Henan Coal&Chemical Group,Hebi,Henan province 456030,China; 3.Technical Research Center for Coal Mine Work Safety,Henan Polytechnic University,Jiaozuo,Henan province 454000,China)

孟中泽 (1963-),男,河南濮阳人,华中科技大学博士,河南煤化集团鹤煤公司党委书记,教授级高工,主要从事煤矿安全管理方面的研究工作。

(责任编辑 张毅玲)

教育部新世纪优秀人才支持计划(NECT-07-0257),教育部长江学者和创新团队发展计划 (IRT0618),河南省杰出人才计划 (084200510002),国家重点基础研究发展计划 (973)项目 (2005CB221501)

P618.11

B