中国食用菌产业化模式升级机理探讨

2010-09-08郭静利郭燕枝

郭静利 郭燕枝

中国食用菌产业化模式升级机理探讨

郭静利 郭燕枝

郭静利,博士,中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京市海淀区中关村南大街12号,100081,E-mail:guofeiya@126.com

郭燕枝,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所

近年来,我国食用菌产业空前发展,但由于产业链模式不完善,使一些在国际市场上很有潜力的品种,短短几年就失去竞争优势,成长受到严重制约。本文虽以白灵菇为研究对象,但其反映的产业化发展模式问题具有代表性,对其他蔬菜,尤其是名、特、优蔬菜产业的发展也有一定的参考意义。

改革开放以来,我国食用菌产业空前发展,在国际市场上曾表现出较强的发展势头。但由于食用菌产业链形成的自发性和非系统性,使其成长受到制约。产业链模式的不完善,使得一些在国际市场上很有潜力的品种,短短几年就失去竞争优势。

白灵菇是我国具有代表性的食用菌品种之一,其不同发展阶段产业链模式的演进,代表了我国食用菌产业链模式的发展历程。1996年,白灵菇在新疆天山和帕米尔高原等寒冷地带驯化成功并投入市场,1999年开始进行规模化生产,2006年,该产品的生产技术开始被众多生产者掌握。其发展经历了从暴利到微利的演变过程。其他食用菌产品如:金针菇、鸡腿菇、杏鲍菇、猴头菇、草菇、木耳、灵芝、蟹味菇等,与白灵菇具有类似的成长周期特点,所以,本文就以白灵菇为例来深入剖析食用菌的产业化模式升级机理。

笔者通过对我国白灵菇3个发展阶段特征的描述,得出各个阶段不同产业链的结构模式。在此基础上,从交易效率、技术开发效率和市场拓展效率角度,剖析了我国现阶段产业链模式的缺陷,并提出了优化食用菌产业链模式的思路和政策建议。本文资料来源:广州江南市场、深圳布吉市场、北京新发地市场、北京岳各庄市场、北京东郊市场。

1 食用菌产业链阶段性模式阐释

1.1 技术创新期食用菌产业链模式(1999~2002年)

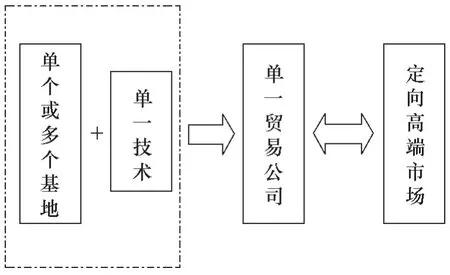

成功的技术和依托有一定实力的公司或个人,是该阶段食用菌产业链形成的前提。1 9 9 6年,白灵菇已经驯化成功,但由于技术专家自身不具备发展资金和生产场地,只能寻求合作伙伴和等待时机;同期,北京××农业发展公司,当时是一个有一定资金实力的农产品外贸公司,主要出口蔬菜类农产品。该公司为了发展壮大,不断寻找农产品新技术、新品种和新项目,拓展经营范围和发展空间。1999年技术专家和北京××农业发展公司接洽,并达成合作协议。该公司利用其稳定的市场销售渠道,很快将这种营养丰富、风味鲜美的食用菌产品打入市场,并被高端消费群体接受。该阶段产业链模式见图1。

图1 食用菌技术创新期产业链

从图1可以看出,技术创新期食用菌产业链,主体关系明晰,市场与贸易公司之间的产品流和信息流通渠道畅通,但贸易公司与生产基地之间只有产品的单向流动,没有贸易公司对基地的信息反馈。因此,单一贸易公司垄断了产品的市场价格和市场销售,公司和技术专家是垄断利润的主要受益者。同时,白灵菇产品市场强劲的消费动力和极高的利润空间,促使贸易公司积极筹资,培训技术人员,扩大生产基地的规模。

1.2 技术扩展期食用菌产业链模式(2002~2005年)

该阶段,掌握食用菌生产技术的人员逐渐增多,生产技术开始扩散。一些信息网络比较发达,具备资金实力的公司,积极寻求技术人员加盟,建立白灵菇生产基地。随着生产基地的扩大及贸易主体的多元化,单一贸易公司对白灵菇生产及市场的垄断地位开始动摇。但从整个生产基地规模和生产总量来看,仍处于供不应求的非饱和状态,贸易商(公司)、技术专家仍然赚取超额利润。

技术扩展期食用菌产业链主要特点:基地的创建者和获利者是有一定实力、市场经验丰富的贸易商(公司);各个生产基地的保密性和分割性极强;随着高端消费群体的扩大,高端消费市场不断深入(其产业链模式见图2)。

图2 食用菌技术扩展期产业链

从图2可以看出,与食用菌技术创新期产业链相比,技术扩展期生产、贸易和消费主体多元化,销售市场透明化。贸易商(公司)转向寻找外泄的基地技术,产业链交叉现象日益突出。贸易商(公司)和消费市场之间开始出现信息流的模糊化。利益的驱动,使基地规模呈倍数扩张。

1.3 技术成熟期食用菌产业链模式(2006年至今)

该阶段,技术被众多“能人型”菇农掌握,规模化种植和分散化种植同时并存。贸易商(公司)退出基地种植,从事专业化贸易经营。同时,部分生产大户(散户)、中介收购商和合作社(协会)也开始参与市场价格的角逐,销售市场经营主体进入白热化竞争阶段,价格战日趋激烈,市场价格逐趋平稳,并围绕均衡点上下波动。该阶段食用菌产业链变得错综复杂。技术成熟期食用菌产业链见图3。

与食用菌技术创新期和扩展期的产业链模式相比,成熟期产业链模式更为复杂。具体表现为:市场主体小而杂;市场贸易主体业务交叉现象突出;部分生产大户直接进入市场。

这种自发的、无序的产业链模式,直接影响食用菌的交易效率、技术效率和市场拓展效率。

图3 食用菌技术成熟期产业链

2 技术成熟期食用菌产业链效率剖析

2.1 交易效率低下

2.1.1 生产者与贸易商链条关系不稳定,交易短期行为突出 大多数菇农生产之初都会基于一个或几个销售客户,但由于生产者和绝大多数贸易商不是独立的法人,生产过程中多采用口头协议,受眼前利益驱使,生产者与贸易商会出现以下两种方式的协作背叛:①生产者背叛。市场价格突然提高的情况下,一些生产者为得到较高的收入,会绕过合作贸易商,直接进入下一链条环节。这种背叛一旦暴露,贸易商为避免和降低损失,会对生产者采取以下几种应对措施:A、更加严格、超标准的质量要求;B、市场不景气时压价;C、拖欠货款;D、断绝与该生产者稳定的契约关系。因此,生产者违反契约,会使其失去稳定的销售渠道,造成产品滞销、巨大投资难以收回,有的甚至破产。而贸易商损失的只是利润暂时的下降。②贸易商背叛。市场价格暴跌时,贸易商为避免损失,可能压价或放弃收购。为此,生产者也会采取以下应对措施:A、寻找到新的收购商后,中断与该贸易商的合作;B、私下走货;C、质量上进行欺骗。如果对贸易商采取质量上的欺骗,而使劣质品进入市场,贸易商将失信于客户而可能永久退出销售市场。总之,由于交易主体的非独立法人特征和交易链条的不完善,使得生产者和贸易商容易出现短期行为,严重影响交易效率。

2.1.2 贸易商(公司)和物流商业务的交叉,增加双方的交易成本 专业化分工能提高交易效率。但现实的食用菌交易链中,贸易商(公司)和物流商业务分工不明确,交叉现象严重。①贸易商(公司)对物流商的职责越位。部分贸易商(公司)自己进行商品运输和配送,与使用物流商相比,不仅增加了其机会成本,也削弱了其市场开拓能力。②)物流商对贸易商(公司)的职责越位。物流商在配送过程中,直接链接生产和市场,拥有一定的客户群。当产品价格急剧起伏,存在较大利润空间时,部分物流商会利用这种优势,越过贸易商(公司),直接从事产品交易,结果会使贸易商(公司)对物流商失去信任,从而终结合同关系。此外,物流商与贸易商(公司)相比,不具备专业化的贸易优势。因此,目前食用菌市场小而杂的市场主体,专业化程度不高,交叉业务更是增加了双方的交易成本。

2.2 技术开发效率不高

2.2.1 不稳定的链条关系,不利于生产者的技术应用目前,食用菌贸易商进退频繁,销售市场难以预期,食用菌生产者先天的“弱质性”,使其难以摆脱劳动密集型为主的食用菌生产,先进的食用菌制种设备、发酵和拌料技术、接种技术、甚至反季节工厂化食用菌生产技术,难以在菇农中推广应用。

2.2.2 不稳定的链条关系,不利于贸易商(公司)对产品进行深度技术开发 ①生产者和贸易商之间极弱的市场约束,致使违约行为时有发生,从而使贸易商丧失对食用菌新品种驯化和研制的积极性。②食用菌生产基地的不稳定性,加大了货源的不确定性,抑制了加工商和外贸公司对产品的深度开发。因此,食用菌产品种类难以适应多变的市场需求,阻碍了食用菌国内和国际贸易的深层次发展。

2.3 市场拓展效率较低

2.3.1 信息流与产品流的非对称性,造成生产盲目性和资源浪费 ①不稳定的贸易链不利于市场建设和管理。由于食用菌市场贸易商变动较大,终端市场规范化的客户信息管理体系难以落实,市场纪律对贸易商的约束性也大大减弱,加剧了食用菌市场的短期行为。②虽然食用菌产品流比较畅通,但缺乏有效的信息流回馈机制,终端市场诸多可利用资源得不到有效利用。因此,不利于市场资源的整合。

2.3.2 食用菌市场难以规范化 多数贸易商(公司)没有自己的生产基地,而是依靠契约关系或口头协议,与生产者建立成文或不成文的供给约定。这种约定灵活性较强,使贸易商(公司)难以与市场链下线建立标准化和长久化的协同合作关系,制约了市场建设的步伐。

3 食用菌产业链模式重构

在某种程度上,食用菌产业链可以自发形成,但自由放任的市场,短期内很难规范化和标准化。提高食用菌产业链的交易效率、技术效率和市场效率,必须建立一个稳定有效的产业链模式。

3.1 规范化食用菌产业链解析

图4 规范化食用菌产业链模式

紧密衔接、高效运转的食用菌产业链应如图4所示。与目前的食用菌产业链模式(图3)相比,该产业链具有以下特点:①在食用菌生产市场,增加合作社成员,使其成为生产市场的主体。②在食用菌贸易环节,合作社和其他多种贸易商并存,但合作社成为食用菌市场的贸易主体。③从合作社成员到最终市场的消费者各环节之间,建立起信息反馈渠道。④建立独立的第三方物流。

3.2 规范化食用菌产业链模式的优点

3.2.1 协调的食用菌产业链主体关系,有利于繁荣市场、提高交易效率 首先,生产者和贸易商稳定的协作关系,可以形成良性循环机制。由于二者关系比较和谐,贸易商具备稳定的货源,可增强其市场谈判力度,市场地位不断巩固,市场占有份额不断增加;同时,由于产品需求量的增加,与其协作的生产者基地规模也相应扩大。其次,就贸易商(公司)和物流商之间相互独立、和谐经营的氛围来看,专业化、高信誉的物流关系一旦形成,物流商会逐渐扩大稳定的贸易商(公司)群体,易于形成集团化物流公司,具备更高的交易效率。对于贸易商(公司)来说,由于选择了保密性和运营效率极高的物流公司,大大降低了其管理和人力成本,从而更利于其拓展销售客户群,二者的强势关系会不断得到巩固和发展。

3.2.2 健全的食用菌信息流循环链,可以弥补自由市场机制缺陷,优化资源配置效率 目前的食用菌市场,由于链条的复杂性,产品信息反馈机制普遍薄弱,需求者和生产者之间的信息难以沟通,加剧了生产的盲目性和随机性。因此,建立完善的信息反馈机制,可以使终端市场消费群体的需求量、销售价格和产品特点及时反馈给生产者,生产者可以依据市场需求安排生产,并生产适销对路的产品。这就要求简化食用菌产业链,加强中间链条信息反馈主体的建设。就目前来说,在机制不断完善的情况下,合作社(协会)应是首选的信息载体。这种流畅的食用菌产业链模式,可以重复利用资源,降低食用菌生产成本,加强生产的计划性。

3.2.3 合作社作为市场交易的主体,可以减少食用菌市场的盲目性,保障合作社成员的利益 与目前零散的生产贸易方式相比,这种确定的贸易交易主体,有助于健全和完善市场制度和规则,使贸易商(公司)、中介收购商以及生产者之间协调发展,创造和谐的食用菌市场经营氛围。

4 规范食用菌产业链模式的政策建议

4.1 建立布局合理的食用菌初级和中级市场,并制定有效的市场交易规则

首先,初级和中级市场网络覆盖面应均匀有序,确保满足不同消费群体的需求,以此拉动内需,加快农业产业化的迅速发展。其次,市场执法人员定期检查和评估市场经营主体的信誉度,对不讲信誉、具有欺诈性行为的市场主体限期整顿,甚至彻底清除。

4.2 规范物流业运作模式,建立第三方物流

目前,食用菌产品运输主要有3种方式:第一方物流,即生产者兼负物流职责,直接将货物运送给贸易商;第二方物流,即贸易商在初级市场与生产者直接交易,自己兼负运输职责;第三方物流,即专业的运输公司直接连结生产者和贸易商(公司)。就目前我国食用菌产业来看,从传统的自营模式(第一方物流和第二方物流),向第三方物流方式转移,以提高生产者和贸易商(公司)的市场交易效率,是优化食用菌产业链的一种必然选择。这就需要行业协会或地方组织,对物流业采取有效的限制措施,禁止物流业兼营食用菌生产和产品贸易,最大程度上减少和贸易商(公司)与生产者之间的市场摩擦,从而促进食用菌市场的专业化分工和标准化发展。

4.3 规范政府投资行为,加大食用菌产业技术应用力度

首先,在对食用菌资金支持政策上,明确对食用菌链条补贴的载体,谨防支农的各项政策流于形式。目前,很多地区对食用菌的补贴,采用撒胡椒面及平均式分配方式,没有发挥有限资金的应有作用。因此,确立新型食用菌链条的思路,加大对那些能起到主导作用,并能带动当地食用菌业发展的龙头企业、合作社(协会)的资金支持力度,对食用菌产业链的标准化建设意义重大。其次,加强食用菌技术研究和推广力度,使新技术得到及时应用。同其他农业生产相比,食用菌生产具有技术性较强和投资成本较高的特征,技术研究、开发和应用显得尤为重要。但由于大农业本身的弱质性,依靠菇农和贸易商(公司)等力量来解决技术革新和应用问题,是不现实的。许多国际上先进的食用菌生产技术,早已被国内研究部门掌握,但由于缺乏有效的技术推广体系,难以转化为生产力。为此,需培育农村市场推广体系,加快食用菌技术应用步伐,以推动我国食用菌生产和加工技术的深层次发展。

2010-03-13;接受日期:2010-03-18