论马克思主义大众化的主体向度

2010-09-05胡玲

胡玲

(广西大学 政治学院讲师、硕士,广西 南宁 5 3 0 0 0 6)

论马克思主义大众化的主体向度

胡玲

(广西大学 政治学院讲师、硕士,广西 南宁 5 3 0 0 0 6)

大众化是马克思主义当代化建设中绝不能忽视的维度与主题。追问马克思主义大众化的主体向度,有助于深刻展现马克思主义大众化的内涵。马克思主义大众化实质及内涵的主体向度必然是从单级走向多级,呈现主体—客体、主体—主体的双重关系。

马克思主义;大众化;主体性

马克思主义的创始人从一开始就毅然地摒弃思辨的藩篱,认为全部生活都是建立在实践的基础上,理论必须为大众掌握,为实践服务。“批判的武器当然不能代替武器的批判,物质力量只能用物质力量来摧毁,但是理论一经掌握群众,也会变成物质力量。”[1]马克思十分重视理论在实践中的作用,这也决定了马克思主义的存在方式——扎根于人民群众之中,只有寓于现实生活,方不至于成为一种在空中飘荡的“幽灵”。大众化是马克思主义当代化建设中绝不能忽视的维度与主题。党的十七大报告明确指出,开展中国特色社会主义理论体系普及活动,推动中国马克思主义大众化。追问马克思主义大众化的主体向度,不仅能深刻展现马克思主义大众化的内涵,而且能够实实在在地把马克思主义当代性建设落到实处,从而保有马克思主义在意识形态领域的主流地位。

一、传统的主体思想的演进及困境

主体问题一直是西方学者关注的重要范畴。所谓主体(subject),原意为“服从、支配”,后在哲学上指能够对客体有认识能力和实践能力的人,客观意义存在的决定者。主体性则是指在实践活动中人所呈现出来的自由、能动、创造、自主等特性。主体和主体性自人类诞生那一天起就存在,但人类真正意识到他们却经历很长的一段时期。从远古时候的主客不分的混沌状态到古希腊时期人类有了自我意识,能够初步区分人与外在的世界;在人的主体性意识处萌芽时期,“人为万物之灵”、“认识你自己”是人对自身主体性最初的诉求,乃至到近代哲学中在主客体对立的关系中极力突出主体性,尤其是在近代科学产生之后,主体性发挥到极致,因为“人是最高目的”。近代哲学把自我当作观察世界的惟一的出发点,而世界是独立于自我之外的客体,自我与客体决然对立。笛卡尔真正把主体这一范畴引进哲学领域,他提出了“我思故我在”的思想,笛卡尔认为“我思”是一切哲学及科学产生的根源与基础,而主体性正是在我思中产生。为了证明其主体性的合法性,笛卡尔利用“天赋人权”理论,把主体性存在的合法性与至高无上的“上帝”联系在一起,使得在“上帝未死”的时代,人的主体性地位的存在无可动摇。这种传统的主客体对立带来了近代科学的繁荣,也由于近代科学的发展而发展。1543年哥白尼的“日心说”中拉开了近代科学帷幕,麦克斯韦的电磁转换方程标志着经典物理学的建立,至此“上帝无可挽回地死去”,先前在笛卡尔那里带有神性的主体性回归到尘世中的人身上,摆脱了上帝的桎梏,人的主体性和生命价值得到彻底地释放,放置到一个无限的高度,可以发挥自己的创造性去认识世界和改造世界。世界是一个附和着数学公式的机械的毫无生机的亘古不变的沉死的世界,人类超然地站在自然之外,可以直接地通过理性洞悉世界一切。人是一切活动的施动者和支配者,而客体是完全超出人的意识之外纯粹的外在对象,人作为惟一的主体是可以用自己的理性认识客体,从而获得真理,以至于诗人蒲柏写给牛顿的墓志铭是这样的表述:“自然和自然的法则掩藏在黑暗之中,上帝说,让牛顿去吧,于是一切灿然光明。”

现代科学在19世纪末至20世纪初受到了前所未有的挑战,相对论和量子力学产生了。量子力学的两位核心人物爱因斯坦和波尔就微观领域的成对矢量的测量问题展开了数十年的论战,引发了超乎科学之外的更深层次的思考:“自然界的发展规律是纯粹客观的,还是受到主观观测行为的影响?”“人类对自然界的认识是完备的还是非完备的?”这些问题背后的核心其实是对笛卡尔以来的传统的主客体关系的质疑,在爱因斯坦和波尔的论战中,波尔指出:“我们在这里面临着人类所固有的和令人难忘的在中国哲学中的一些互补关系,那些哲学提醒着我们,在生存大剧中,我们自己既是演员也是观众。”[2]这种强调主客体相互作用的思想受到了现代科学哲学家们的推崇,美国科学哲学家汉森、库恩、波普尔等提出“观察渗透理论”的主张,指出任何观察都不是纯粹客观的,具有不同知识背景的人对同一观察对象观测的结果是不一样的。从科学上说,主体和客体的壁垒受到彻底的挑战。

在哲学上,纯粹的主客体对立关系也受到了质疑。在理论上传统的主客体对立关系陷入了“唯我论”和“自我中心论”,传统的主体性理论无视他者的存在,而在具体的生活世界中,他者却实实在在地“在场”,这就产生了三个问题:第一,主体获得外在知识的可能性是否可能。如果坚持自我的经验的绝对性,主体在认识客观事物时就会产生经验自我和先验自我的矛盾;第二,如果作为主体的我能够获得客观知识,那么作为主体的我获得客观知识又如何对其他人同样有效。当人们发现人的主体性极度扩张的时候,带给人们的不是福祉,反而是主体性的危机。科学技术对人的异化问题使得当时的哲学家们喊出消解笛卡尔以来无所不在的“主体性”。哲学家福柯直接以“人是死亡的”口号终结了主体性。而在此,现代一般系统论的发展却告诉我们世界万事万物都处于系统之中,人无时无刻不活在联系之中。“他者”的地位日益显现。每一个人都不是终极存在,也不是孤立存在,都活在与“他者”的紧密联系之中,人只有与异己的“他者”在一起的时候,才能保持完整的自己,因为“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和”。[3]

二、马克思主义大众化的主体向度必然是从单级走向多级,呈现“主体—主体”、“主体—客体”的双重关系

为了解决主体性的危机,胡塞尔提出了“主体间”的概念,即交互主体性。“而且,这有可能创造出一个关于陌生者的新的无限领域,即所有他人的自我与我自身全然包括在其中的一个客观的世界。对我而言,其他人并不是个别的固定在那里的东西,相反(当然在我的本体性领域内),包括我自身在内的我共同(Ich-Gemeinschaft)是作为这样一个相互一起,又相互为他的存在的我共同构造出来。”“通过这种共同体,先验交互主体性就有了一个交互主体性的本己性领域,在其中,先验交互主体性相互的构造成客观世界。”[4]胡塞尔试图通过“主体间性”概念来解决先验自我和经验自我及与“他者”之间的矛盾做出的尝试,但是依然没有彻底地摆脱近代主客二分的形而上学哲学。哈贝马斯以重建历史唯物主义的口号,结合西方语言哲学建立了交往行为理论,加强“实践性”和有效性,更加接近生活世界,也使得主体之间的互动性成为可能。历史唯物主义把生产方式看作是推动社会发展的决定力量,但哈贝马斯进一步指出,生产方式并不是一种一成不变的结构,而是与社会主体——现实的人密切相关的。因此,生产方式不仅包括个体的单纯的工具性行为,更包括不同个体间的社会合作——即交往,这一点事实上是和马克思主义的交往观相一致,“这种生产第一次是随着人类的增长而开始的,而生产本身又是以个人彼此之间的交往(Verkehr)为前提的,这种交往的形式又是受生产决定”。[5]交往和生产一样重要,都是人类的生存方式。由于人类生产活动分为两类:物质生产活动满足人们的物质生产资料和生活资料,因而这一类生产活动形成了“物质交往”;另一类生产则是某一国家、民族的政治、法律、经济、伦理等形而上学的东西的生产活动满足人们的精神生活需求,这构成了人们之间的“精神交往”。马克思主义大众化属于第二种交往——精神交往,而且是一种摆脱了物化的、自由的、全面的、发展的人与人之间的精神交往。

交往具有三个特征:第一,主体间性,即交互主体性,它突破了在传统的交往中既定的主体和既定的客体的状态,主体和客体是待定的,在交往中,双方都是积极的,彼此互为客体,互为主体,都希望在交流和沟通中影响对方,确证自己以便获得理解和共悟。第二,交往具有媒介性,语言是实现交往的工具。第三,交往的互动性,交往时双方相互作用、相互影响,每一个交往主体在影响对方的同时也会受到对方的影响,因而在这种情况下,交往得以发生依赖于良好的交往情境和有效的语音。传统的主体—客体二分的思想本身就充满了不平等的色彩,交往是无法实现的,历史也证明了这一点。在马克思主义的发展史上,斯大林时期、我国“文革”时期,利用马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东等领导人的话、利用党的章程和纲领政策话语、利用马克思主义教科书,并且把这些话语绝对化、教条化、权威化向大众灌输,结果导致马克思主义的生命力受到了极大的损害。填鸭式的“灌输”,把受众看作是纯粹的接受对象只会让大众疏远马克思主义。因而,在马克思主义大众化的进程中,单一的主体—客体模式,把马克思主义的知识分子和教育者视作主体,把大众机械地视为客体是不合适的,不仅使交往不能真正发生,也违背了马克思主义大众化的内涵,马克主义大众化是要把马克思主义变成为多数人掌握和理解的知识,其内涵提醒我们即便是从单纯的主体—客体二分出发,其主体不是少数掌握了马克思主义的知识分子,而是为大多数人的一般大众。

单纯的主体—客体模式不适合马克思主大众化的交往,单一的主体—主体模式同样不适合,这就需要考察“马克思主义化”的大众。第一,“马克思主义化”的“大众”由于阶级分层、利益区别、思想差异、民族差异等等呈现“多质”的特征。“我们必须认识到,我们所讲的‘大众’,是以‘多质’的形态存在和发展的,而不是以‘同质化’的形态存在和发展的。”[6]第二,大众受公共意识(也可称作“常识”)架构,公共意识呈现多元化趋势。大众活在日常生活中,虽说大众中的人人都是哲学家,但是大众很容易不加批判接受形形色色的各种社会环境所强加的世界观,即容易受公共意识所控。公共意识是多元的,呈现在大众生活的每一个细小的层面,基本包括了人们的文化心理、风俗习惯、公众经验,以及对科学、哲学、政治、道德等方面的认识。在经济全球化的今天,消费主义、新自由主义、意识形态终结论等思潮的冲击下,马克思主义主流意识形态地位日渐式微;人们的日常生活又受到科学技术、消费主义的架构,使人成为物(包括科学技术)的奴隶,人成了单向度的人,在这种情况下,作为人的精神形态的公共意识又如何能够逃脱异化的命运,又如何能获得对马克思主义的理解与共悟?对马克思主义而言,只有把自己落到生活世界,落到“公共意识”层面,才能实现大众化。因而,马克思主义大众化不仅是一种精神交往,而且还具有意识形态教化的功能。西方马克思主义者葛兰西指出,由于公众对公共意识的不加批判的接受,那么错误的观念很可能在公共意识化中获得合法性地位,因而“实践哲学不仅没有把‘普通人’滞留在常识的原始哲学的水平上的倾向,相反,却是把他们引导向更高的生活概念。”[7]

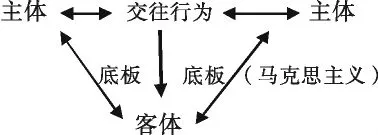

纯粹的主体—主体模式对于马克思大众化是不可能的。哈贝马斯单一的主体—主体模式过于理想和浪漫,设想有一个只有多级主体而没有底板的客体通过交往来获得共识几乎不太可能。因为“主体间的相互理解是无客观底板的对话过程,理解无客观性,这当然会滑向相对主义”。[8]完全把马克思主义大众化交给这种纯粹的主体—主体模式,由于缺乏先定的底板会容易滑向不可知论或陷入相对主义的深渊。一千个观众心中有一千个哈姆雷特,在多元的理解中,面对“多质”的大众,马克思主义大众化必然需要底板的存在,若不然,多元化的理解是不可能在交往中获得共悟。因而,马克思主义大众化必然是“主体—主体,主体—客体”的双重关系,展现的是“主体—客体—主体”的模式。可以图示如下:

从图示中我们可以看出,在马克思主义大众化的进程中,主体是属于交往双方的,既可以是从事马克思主义的宣传教育的“知识分子”,也可以是大众。这些主体不仅可以是个体的人,也可以是群体或“类”,呈现复合、多层次性。交往行为的底板是交往意义的所在,但是底板的设定不是一成不变的,它是开放地,无限地指向未来,与时俱进。也正因为此,在交往中,主体间性成为可能。主体既受到底板的影响,成为底板的客体,同时在双方交往的过程中,他们也修正、发展着客体,成为底板的主体向度。在马克思主义大众化的交往中,马克思主义是交往双方的底板,一方面为交往双方提供了交往的意义,另一方面,在这个过程中,马克思主义影响着交往主体,同时也受到交往主体的影响,不断地发展,指向未来。正因为这样,马克思主义方能面向大众,亦不至于成为一种话语霸权,更不会因此与时代脱节,与现实生活脱节,成为在空中飘荡的“幽灵”。

[1]马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:中央编译局,1972.

[2][丹麦]N.波尔.原子物理学与人类知识论文续集[M].北京:商务印书馆,1978:19.

[3][德]埃德蒙德·胡塞尔.笛卡尔沉思与巴黎演讲[M].张宪,译,北京:人民出版社,2007:144.

[4]马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995:81.

[5]冯刚.高校马克思主义大众化研究报告(2009)[M].北京:光明日报出版社,2009:15.

[6][意]葛兰西.狱中札记[M].曹雷雨,译,北京:中国社会科学院出版社,2000:243.

[7]任平.当代视野中的马克思主义[M].南京:江苏人民出版社,2000:512.

[责任编辑:张少宁]

On Dimension of the Subject of Popularity of Marxism

HU Ling

Popularity would be the key dimension and theme of the contemporary Marxism construction.Asking the subjective dimension of the popularity of Marxism will show the profound meaning of the popularity of Marxism. The content and meaning of the popularity of Marxism determines the real dimension of its subject must be from a single-stage to multi-levels,showing the dual relationship of subject-object,subject-subject.

marxism;popularity;subject

book=39,ebook=138

B17

A

1673-8616(2010)06-0039-03

2010-09-09