唐代

——钧瓷窑变艺术的萌芽时期

2010-09-04任星航

任星航

河南钧瓷窑炉博物馆 禹州461600

唐代

——钧瓷窑变艺术的萌芽时期

任星航

河南钧瓷窑炉博物馆 禹州461600

TANGDYNASTY——THEEMBRYONICPERIODOF JUNWAREFAMBE

任星航 河南省禹州市人,钧瓷工作者,现任钧瓷窑炉博物馆馆长、中国民协五大名窑艺术专业委员会主任,有著述《钧艺千秋》及数十篇学术论文问世。

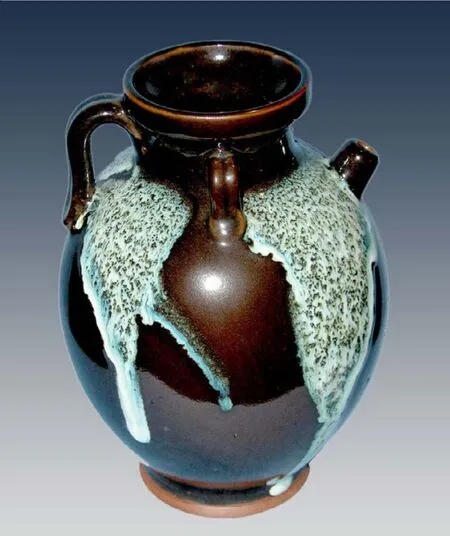

唐代花釉瓷执壶(仿)

钧瓷是中国陶瓷大家族中的一个成员,但是它很特别、很另类,显得与众不同。中国是陶瓷之国,制瓷技术举世闻名。在漫长的历史进程中,中国陶瓷逐渐形成了南青北白两大体系,并按地域形成了众多著名窑系,如磁州窑、耀州窑、段铁店窑、景德镇窑、博山窑等。但这些窑口无论技艺如何高超、器物如何精良,它们的釉色都是单一的,非青即白,无有例外。也就是说,它们的艺术效果都是人为的,青如银也罢,白似雪也罢,都是由人预先设计好的,在人的掌握之中。艺人们在瓷上刻花、划花、雕花、绘画,用各种妆饰手段,以增加瓷器的艺术美感。应该承认,无论是历史上还是现代,都有一批身怀绝技的制瓷艺术家和大师,他们的制瓷技术达到炉火纯青、出神入化的高度,他们的瓷作也就成了价值连城的绝世精品。

钧瓷则不同,它以独特的自然窑变艺术效果在瓷林独树一帜、卓尔不群。作为艺术观赏瓷种,钧瓷的釉色效果不是人为的,不是人在烧制前有意涂抹上的色彩,而是在窑内炉火的高温下自然形成的。钧瓷入窑的时候,是没有任何色彩的,是一体素净。那七彩辉映、让人心旌动摇的绚丽色彩和自然逼真的画面都是在烧制过程中在窑内形成的,这就是窑变。窑变原理就是釉料矿物在炉火高温下转化呈色的物理化学现象。可在从前,人们由于受科学知识的局限,对此感到匪夷所思,不可理解,就认为是神意,把它神秘化了。好的窑变效果的形成所需要的因素非常复杂,它需要性能良好的窑炉、器物在窑中的最佳位置以及科学的烧成制度等因素的巧妙组合才能实现。如果稍有不慎,就会前功尽弃。就是在人们对窑变现象有了相当认识和了解的今天,人们对窑变效果也不能完全掌握,往往是招之不来、不期而至,这也更增添了钧瓷艺术震撼人心的魅力。

钧瓷始于唐代。关于钧瓷的诞生,在钧瓷原产地——禹州市神垕镇,流传着这样一个传说:

唐贞观年间,神垕有一户人家,只有母子二人,相依为命,制瓷为生。这天,大街来了修锁的匠人,因家中的一把大铜锁坏了,母亲就让儿子叫修锁匠人来修。修锁匠来后,就在院中的碾盘上摆开家什修锁。一阵锉、磨、敲打之后,锁修好了,一些细碎的铜屑就这样留在了碾盘上,修锁匠走后,儿子在碾上碾了釉料,铜屑就混进了釉料里,这釉料又施上了瓷器。出窑时,奇迹出现了,白亮的瓷器上第一次出现了惊心动魄的红色,这可是自开天辟地以来从未有过的景象!母子们惊异非常,不知道这奇异现象是祸是福,主何凶吉。他们在惴惴不安之中,觉得这红色很美丽。儿子是有心人,苦苦思索之后,猛然醒悟:会不会铜屑的缘故呢?在以后的制瓷过程中,他有意地在釉料中加入少许铜屑。钧瓷就这样在神垕瓷区诞生了。

传说只是传说,钧瓷的出现决不会如此简单,它有一个漫长的演变过程。但它是工匠们偶然发现,经过长时期的摸索研究后逐渐成熟的。铜元素在钧瓷釉料中有着至关重要的作用,这一点不容置疑。所以说,传说虽说是假的,虚构的,但它反映的道理却是真的。

那么,钧瓷真正的起源到底如何呢?

唐代,社会时局相对稳定,人民有了休养生息的机会,民族手工业发展迅速。社会对陶瓷生活用具有了审美要求,禹州(当时称阳翟)瓷区的花釉瓷应运而生。

花釉瓷的形成经历过漫长的探索完善过程。

据《中国科学技术史·陶瓷卷》记载“青釉上出现乳光斑现象可以追溯至西周晚期的施釉陶瓷”。①

其实,青瓷、黑瓷釉面上出现乳光斑是器物在窑内高温下,局部产生了特殊的物理化学反应的自然科学现象(即窑变)。但在最初,它在极其偶然的情况下突然出现,古代工匠们不可能理解这种现象的因果关系,也不会有意识去了解并利用这种现象去增添产品的美感,那是一个需要一代又一代的工匠们用千百年岁月时光去思考、了解、认知的漫长过程。当时,工匠们一定是以一种迷信恐惧的心态,将其认为是某种灾难将至之前的征兆。后来,偶发的、多次的乳斑现象的出现慢慢使工匠们感到这种现象并没有给他们带来不祥,逐渐认识到它的美丽,并开始喜欢这种现象。之后,由不期而遇变为刻意探求。经过长时期的不懈实践和无数次的失败,北方陶瓷工匠们于唐代在黑釉瓷上成功地、重复地烧制出大片天蓝、乳白、灰白乳光斑。从此,唐代花釉瓷这一品种登上了陶瓷历史舞台。

据文物考古界考证,②河南省鲁山县段店,禹州市下白峪、郏县黄道等地为唐代花釉瓷的集中产地。

唐花釉瓷器的特征是黑釉与白釉相结合,在黑釉上点涂白釉斑块,在烧制过程中,由窑内高温产生物理化学变化,导致釉料部分成份转移,而形成乳光釉。如此看来,唐代禹州及周边瓷区的工匠们已经掌握了烧制乳光斑瓷器的技术,这就为钧釉的出现奠定了基础。

冯先铭在《在关钧窑诸问题》一文中写道:“(二十世纪)六十年代以后,故宫博物院调查河南郏县黄道窑时,发现了唐代窑变花釉标本,嗣后在调查窑址时又陆续在禹县下白峪、郏县黄道……及禹县赵家 等地发现了四处唐代窑址,均发现了窑变花釉和饰以斑点的标本。鲁山段店及禹县下白峪两处均采集到与故宫博物院所藏黑釉斑点拍鼓相同的拍鼓残片。五处唐代窑址发现后,初步判明了钧窑创于唐,并看到窑变花釉与斑点装饰对宋钧窑的影响。”③

人们将唐花釉瓷称为“唐钧”,外国有人称之为“黑钧”。

唐花釉瓷釉、胎化学组成图表如下④:

禹州唐代生产的花釉瓷制品,以生活用品为主,主要有壶、罐、盘、碗、钵、拍鼓等,多为平底,胎骨较厚。以黑、褐釉居多,也有少数黄色釉。灰蓝、乳白、绿色的大片彩斑多不规则,形成了自然和谐、美丽飘逸的视觉效果。

赵青云在《钧窑》一书中这样说:“唐钧器物……施釉方法大多是在较深或较浅的底釉上,饰以与之色彩对比强烈的另一种彩色斑块。这种利用不同金属氧化物成色不同的原理,成功的掌握了两色釉技术,形成唐钧独特的艺术风格。唐钧在陶瓷装饰领域中的成功探索,突破了唐代以前陶瓷生产中‘南青北白’的单调格局,使陶瓷的制作逐渐向多彩化装饰方面发展。钧瓷在北宋成为中国五大名窑之一,也是与唐钧的这一成果分不开的。”⑤

因此,我们可以得出结论:唐花釉瓷和钧瓷窑变艺术是一脉相承的。钧瓷窑变艺术在唐花釉瓷技术的启迪引导下形成完善。唐代花釉瓷是钧瓷艺术的萌芽时期。

禹州辖区唐代瓷窑只有遗址,千余年的风雨烟尘使窑炉荡然无存。而除残片外,存世的唐花釉瓷成器也十分罕见。那么,唐代瓷窑到底是什么模样,如何构造,又是怎样烧出了花釉瓷的,还都是值得探讨的问题。

由于工作关系,笔者曾经陪同故宫博物院专家李辉炳、吕成龙,河南省轻工厅徐国桢以及教志忠、苗锡锦等老师在禹州地区古瓷窑址进行了十余次的研究考察。以图根据遗留的蛛细马迹分析研究唐窑的形状构造,但都没有结果。2004年春我和徐国桢先生扩大考察范围,终于在距神垕不远的野竹沟唐窑遗址上发现了一座残存一角的唐代窑炉。窑炉背靠沟壁而建,沟壁也就是窑炉的后壁,整座窑炉只剩下右侧的一堵窑壁,经受了千余年的风霜雨雪依然矗立,后壁上火烧的痕迹说明了窑炉的高度和拱顶的形状。这就够了,只要依照右壁复原左壁,加上拱顶,唐窑的外部形态就出现了。

2005年夏,禹州钧瓷窑炉博物馆仿建了唐花瓷窑,因形似从前民间盛物的麻斗,又叫“麻斗窑”,并恢复了烧成工艺。仿建的唐窑不大,内部容积1.3立方米左右,以槐、柞等杂柴作燃料进行烧制,因为目的是为了恢复唐花釉瓷,所以从选料到烧成全部严格按传统工艺制作。就这样,唐代花釉瓷恢复成功,以其独有的古朴、雅致的韵味风格再现于世人面前。

前面说过,唐花釉瓷只是钧瓷窑变艺术的萌芽,严格地说,并不是真正的钧瓷。钧瓷艺术至北宋才完善成熟。唐至宋,对钧瓷而言,是一段由幼稚向成熟迈进的成长之路。

①李家治主编《中国科学技术史·陶瓷卷》422页(科学出版社1998年版)

②赵青云著《钧窑》11页(文汇出版社2001年版)

③河南文物研究所编《河南钧瓷汝瓷与三彩》3页(紫禁城出版社1987年版)

④李家治主编《中国科学技术史·陶瓷卷》424页(科学出版社1998年版)

⑤赵青云著《钧窑》12页、13页(文汇出版社2001年版)

唐代花釉瓷执壶(仿)

book=34,ebook=108