哈大铁路客运专线沈哈段几个岩土工程问题探讨

2010-08-06刘晓东

刘晓东

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,陕西西安 710043)

1 概述

1.1 线路概况

哈大铁路客运专线沈哈段线路与既有哈大铁路平行,纵穿黑龙江、吉林、辽宁三省。线路自沈阳始,沿线经过铁岭 、开原 、昌图 、四平 、长春 、德惠 、扶余 、双城,过王岗后引入新建哈尔滨西客站,线路全长470 km。

1.2 沿线自然特征

(1)地形地貌

线路沿松辽平原东部穿越辽宁、吉林、黑龙江三省抵达哈尔滨,地势总体呈中间高、南北低,地形较为平坦。沿线分为辽河平原、松嫩平原两个主要地貌单元。辽河平原夹于辽东、辽西山地丘陵间,主要由辽河及其支流冲洪积而成,地势自北向南缓倾,地形波状起伏,缓丘与带状河谷冲积平原相间。松嫩平原为松花江及其支流冲洪积平原,地形南高北低,波状起伏,由河漫滩、一、二级阶地和波状黄土台地组成,分布有湿地和风积砂丘,冲沟发育。

(2)气象特征

中温带亚湿润季风区气候,特点是:四季分明,春季干旱多大风,夏季湿润多降雨,秋季凉爽多早霜,冬季寒冷而漫长。年极端最高温度39.8℃,极端最低温度-39.9℃,最大积雪厚度达30 cm,沿线最大季节性冻土深度137~205 cm。

(3)岩土特征

辽河冲积平原的现代河流漫滩及一级阶地覆盖,层厚30~70 m,主要岩性为黏性土、粉土、砂类土等,表层黏性土层一般厚5~15 m,部分地段呈透镜体状,分布有淤泥质黏性土,厚约1~7 m;下部多为砂土层,以中、粗砂为主;底部为花岗岩、辉绿岩、闪长岩、混合岩等,局部为泥岩、砂岩。

低缓微丘区表层为残积粉质黏土,多呈硬塑状,底部为泥岩、砂岩、砾岩,山丘多为侏罗系安山岩及安山质凝灰岩。

剥蚀平原微丘区表层为残坡积黏性土层,厚薄差异较大,厚者达15~20 m,薄者仅1~5 m,丘间洼地及带状河谷分布有冲积层,底部为白垩系泥岩、砂岩、砾岩,风化层差异较大,岩质软,具膨胀性。曲家屯特大桥见第三系富峰山期玄武岩,石槽沟特大桥下部见石炭系大理岩。

波状冲积平原所经地区地表覆盖第四系全新统、上更新统、中更新统的冲积地层,岩性为黏性土及砂土层,层厚一般10~30 m,最厚大于70 m,底部为白垩系下统泥岩、砂岩,局部为页岩。局部地段黄土具I级非自重湿陷,湿陷土层厚2~9 m。

2 桥路工程设置比例研究

2.1 路桥确定原则

(1)沉降控制

高速铁路对无砟轨道路基工后沉降控制要求很高,软土及粉土、粉质黏土等松软土地基具中—高压缩性。根据国内外以往施工经验,路堤过高,其工后沉降较难控制。因此,在严格控制填筑质量和加强地基处理的同时,对路基填筑高度、松软土地层处理厚度进行严格控制。

(2)土源情况

在地质条件较好、运距较短的地区,路基比例可适当提高;在地质条件较差、运距较远的地区,路基比例宜适当降低。

(3)自然气候特点

沈哈段所经地区为高纬度高寒地区,季节性冻土较为发育,且沿线多为高产农作物区,水网密布,地下水位埋深较浅,易引起路基结构产生冻害。为确保工程稳定,在此类地区应适当增加桥的比例。

(4)沿线土地资源及经济状况

沿线经济较发达的城镇区土地资源十分紧缺,应尽量降低路堤填高,或以桥代路,减少永久占地。

(5)工程类型分布

除考虑路桥经济比较及技术条件外,设计中结合工程类型分布,综合考虑了路桥设置问题,以利于施工组织并减少不同工程类型之间的频繁过渡。

根据以上原则和路基工后沉降控制标准,结合沿线地基的工程地质条件及填料来源和性质、运输条件,充分考虑沿线社会经济状况,城镇规划发展要求,土地资源等因素,综合确定路桥比例。

软土:因其压缩性高,强度低,按控制工后沉降15 mm标准,经路基沉降检算分析,对铁岭至昌图约13 km软土分布地段,当软土层厚度大于12 m且软土层下部分布有大于5 m的松软土地段,建议以桥通过。

松软土:结合沿线松软土分布情况、水文地质条件、路基填筑高度等,经路基沉降分析检算,当地基处理深度H <12 m时以路基通过,12 m <H <15 m时,视具体条件原则上可以以路基形式通过,当15 m<H<20 m时,在地质、水文及路基填料条件较好地段,可以适当以路基通过,H>20 m时,原则上以桥通过。特别困难地区采用路基形式时,应结合设计施工条件进行工程可靠性分析。

季节性冻土:根据冻结深度,地表、地下水特征和排水条件,填料来源和冻胀特性等,并结合地基处理深度,对四平以北地下水埋深较浅,地势平坦,排水困难且地基处理深度大于15 m的地段,原则上以桥通过。

水网密布地区:地势低洼、排水不畅等地段应以桥通过,丘陵高岗地段以路基通过。

人口稠密区、乡村道路、公路等各种立交通道及灌溉密集区段应以桥通过。

2.2 路桥指标分析

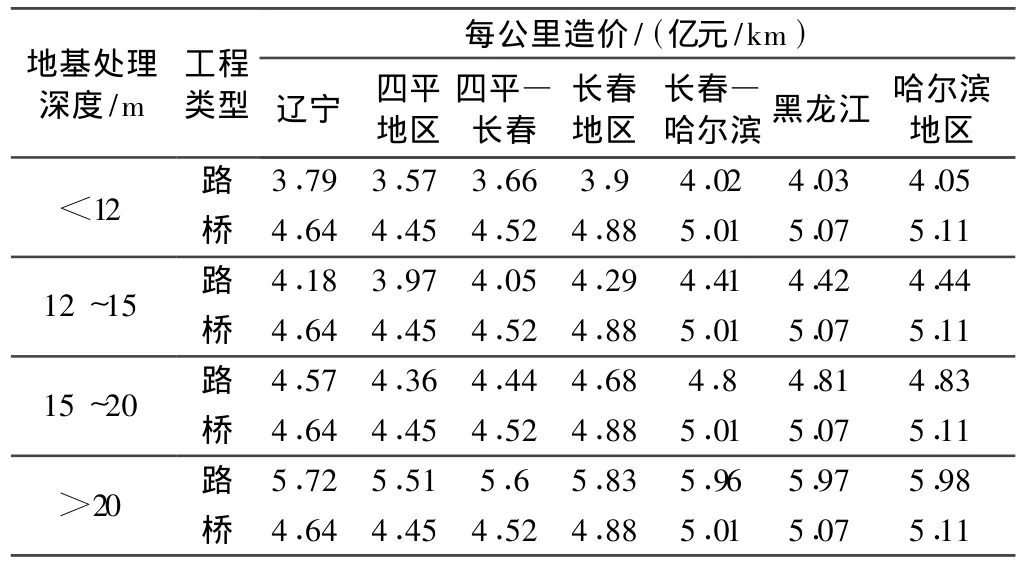

根据以上分析和无砟轨道客运专线路基工后沉降控制标准,结合不同地质条件、填土高度,分别选取了沿线不同地区进行路桥分析,结果见表1。

表1 沈哈段不同地区路桥经济技术指标

表1路桥分界高度以5~6 m进行控制,经沉降检算,如地基处理深度较大,路基工程的投资与桥梁方案接近时,从工程可靠性的角度考虑,地基处理深度以15 m为宜,困难地区可控制在20 m以内。

2.3 路桥比例确定

综上所述,沈哈段全线地基松软土广泛分布,由南到北逐步增厚,所经辽河及松嫩平原地势平坦,水网密布,同时沿线季节性冻土普遍发育,且路基优质填料匮乏。因此,合理经济的路桥比例是建造平顺、稳定的高标准客运专线的保证。

(1)方案一

当路基地基处理深度H<12 m时,路基长度约107.2 km,桥长约372.8 km,桥比77.7%左右,需进行路基地基处理的段落99处。

(2)方案二

当路基地基处理深度H<15 m时,路基长度约146.1 km,桥长约333.9 km,桥比69.6%左右,需进行路基地基处理的段落123处。

(3)方案三

当路基地基处理深度H<20 m时,路基长度约180.5 km,桥长约299.5 km,桥比62.4%左右,需进行路基地基处理的段落123处。

(4)方案四

当路基地基处理深度H>20 m时,路基长度约265 km,桥长约215 km,桥比44.8%左右,需进行路基地基处理的段落187处。

2.4 工程经济比较

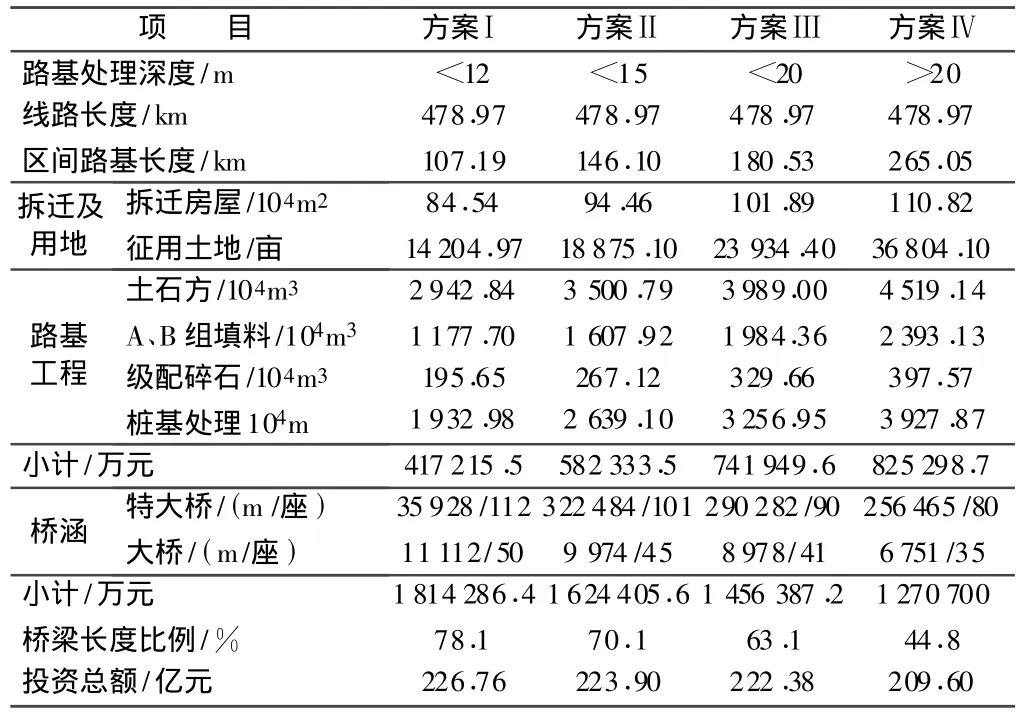

结合工程地质情况及地基处理深度,就上述四个方案进行了经济比较,见表2。

表2 沈哈段不同地基处理深度方案比较

2.5 小结

由上述分析可以看出,全线路基松软土处理深度宜控制在H≤12 m以内,桥梁比相应提高到78.1%,(其中设计起点至长春段桥梁比例65%,长春至哈尔滨段桥梁比例91.5%)。较路基松软土处理深度达H=20 m,相应桥梁比重为44.8%,仅增加工程投资17.16亿元,占总投资的8.2%,故采用方案Ⅰ。综合以上分析,为确保工程稳定,路基处理深度以控制在12 m为宜,困难地段可适当放大,沈哈段桥梁比例控制在78.1%较为合适。

3 路基主要工程措施

3.1 地基处理

(1)软土

全线软土主要分布在大河的河漫滩及一级阶地或丘陵洼地内,线路通过软土地段总长约34 km,扣除以桥通过地段,以路基形式通过软土地段约14处,共计13 km左右。根据地质钻探资料揭示,软土在地层中多表现为夹层形式,且软土层上下均有中—高压缩性的松软土分布。在满足路基工后沉降控制基础上,结合软土和压缩土层厚度,地基处理措施主要有:

当软土和压缩土层厚度小于3 m时,采用挖除换填或强夯置换措施进行处理。

当软土和压缩土层厚度小于10 m时,采用水泥搅拌桩进行加固处理。

当软土和压缩土层厚度大于10 m时,采用CFG桩并结合桩网结构进行处理。

(2)松软土

沿线路基地段的地基上部基本为松软土,局部表层覆盖有I级非自重湿陷性黄土,主要解决地基压缩层的压缩变形问题。该类地基为全线的主要地基,处理措施主要有以下3种:

松软土厚度小于4 m时,采用强夯进行处理。

松软土厚度4~10 m时,采用水泥搅拌进行处理。

松软土厚度大于10 m时,采用CFG桩桩网结构进行处理。

同时要求在软土(松软土)地段路堤填筑完成后进行堆载预压,以加速地基的前期沉降,减少路堤的工后沉降,缩短路基地基处理的建设工期。

3.2 路基本体防冻胀处理措施

沿线季节性冻土普遍发育,且路基填料在四平以北多为具有冻胀性的黏性土,虽经化学改良后强度能满足客运专线路基结构强度的要求,但在冻结期内,若水的补给充分,在冻结深度范围内改良土依然具有冻胀性,反复冻融循环下强度也有所降低。为防止路基结构冻胀变形,路基本体采取了相应的防冻胀措施。

(1)设置隔断层:在冻结深度范围内设置隔水材料,以防止地表和地下水的浸入。

(2)降低地下水:在地下水埋深较浅地段且路基高度小于季节冻深地段,路基两侧设降水设施,使地下水降至季节冻深以下再进行换填和隔断等处理措施。

(3)铺设保温材料:为防止反复冻融循环下路基结构强度损失,降低最大季节冻深,在改良土表层铺设高强度保温材料。

(4)防冻胀护道:为防止冻胀破坏路堤边坡,在路堤边坡两侧设置防冻胀护道。

(5)加强排水:加强排水措施,使地表降水迅速排离路基本体,减少水的滞留。

3.3 存在问题

(1)沉降控制:土质地基路基均应进行工后沉降分析,且工后沉降量不应超过轨道扣件允许的沉降调高量15 mm。按这一控制标准,根据全线地质资料反应,所有路基地基处理均需提高处理等级,同时路堤地段为减少工后沉降应增设堆载预压,随着松软土层厚度的增加相应预压期也要增长,这将影响建设工期。

(2)路基结构稳定:沈哈段经过季节性冻土地区,由南到北冻结深度逐渐增加,且四平以北优质填料缺乏。填料改良试验结果初步揭示,掺入不同改良料后的改良土,经过冻融循环试验后强度都有不同程度的强度衰减,同时在开放环境下改良土均有冻胀。这就要求冻结深度范围内的路基结构层应完全隔绝水的浸入,并增设保温层。但因路基本体附属结构物较多,如接触网基础、声屏障基础和电缆槽等结构物,这些结构物的设置增加了路基结构的薄弱环节,提供了浸水通路,给路基防冻胀增加了难度。

4 填料问题研究

勘察期间重点调查了沿线A、B组填料的分布范围和储量,以及C组填料黏性土的取样试验工作。A、B组填料主要以松辽平原东部山区的火山岩(花岗岩、闪长岩、玄武岩、安山岩)、变质片岩、片麻岩为主,通过级配改良和加强施工控制,可作为基床底层和基床以下填料。辽河、清河等大河河床分布有细圆砾土、中粗砂,需进行级配加工改良,可用作 B组填料使用。而线路长大段落经过地层为黏性土、黄土状土、风化泥岩、砂岩,属C、D组填料,不宜直接作为客运专线路基填料。对于代表性的C组填料,选取5处取土场,取样进行了掺入不同改良料(石灰、水泥、粉煤灰)、不同配比的改良试验,从改良土的强度、水稳性和冻胀特性出发,通过试验寻求满足路基各层填料技术要求的最佳配合比,最终确定对C组填料进行水泥改良,基床底层采用水泥与土干重比4%~6%的改良方案,基床以下采用水泥与土干重比3%~5%的化学改良方案。

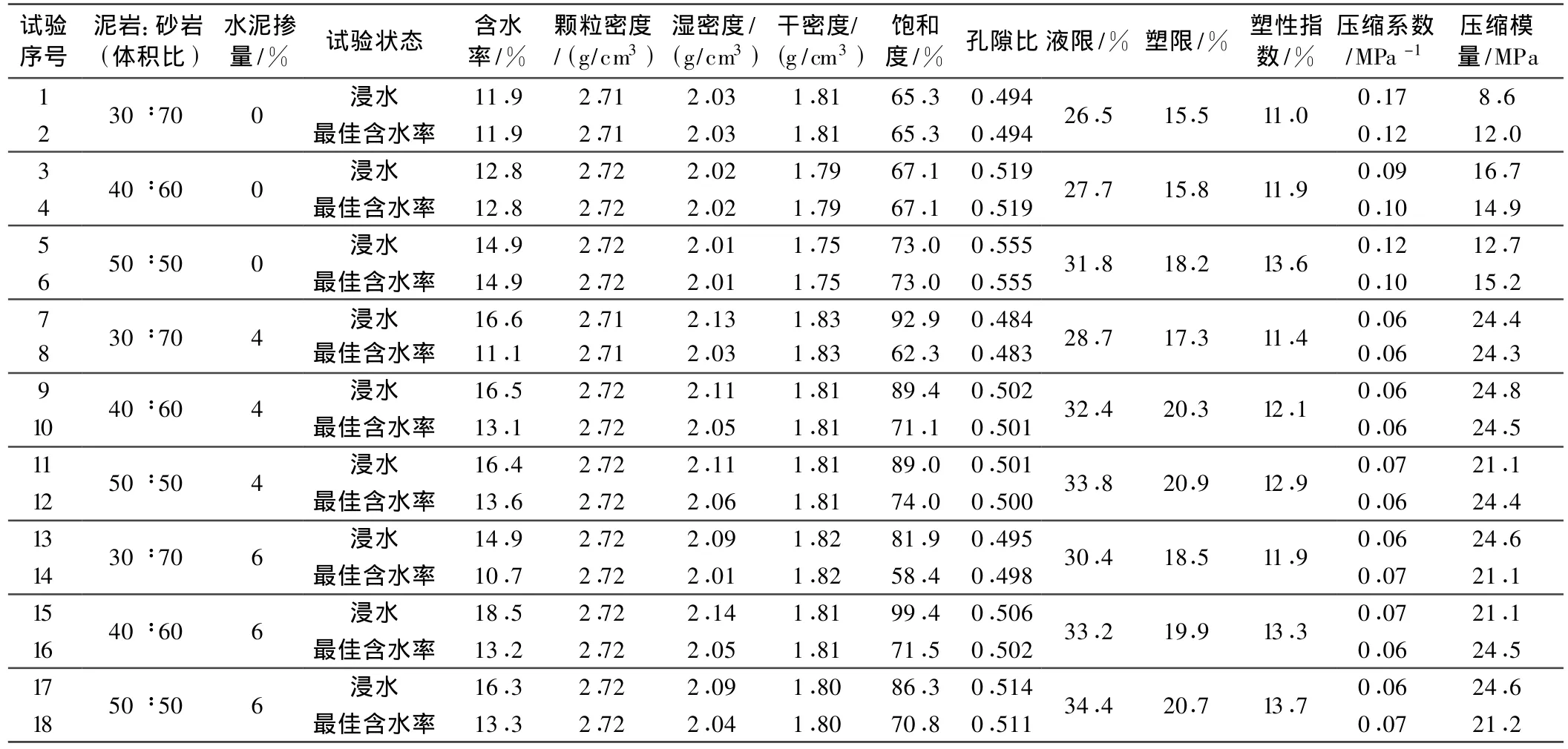

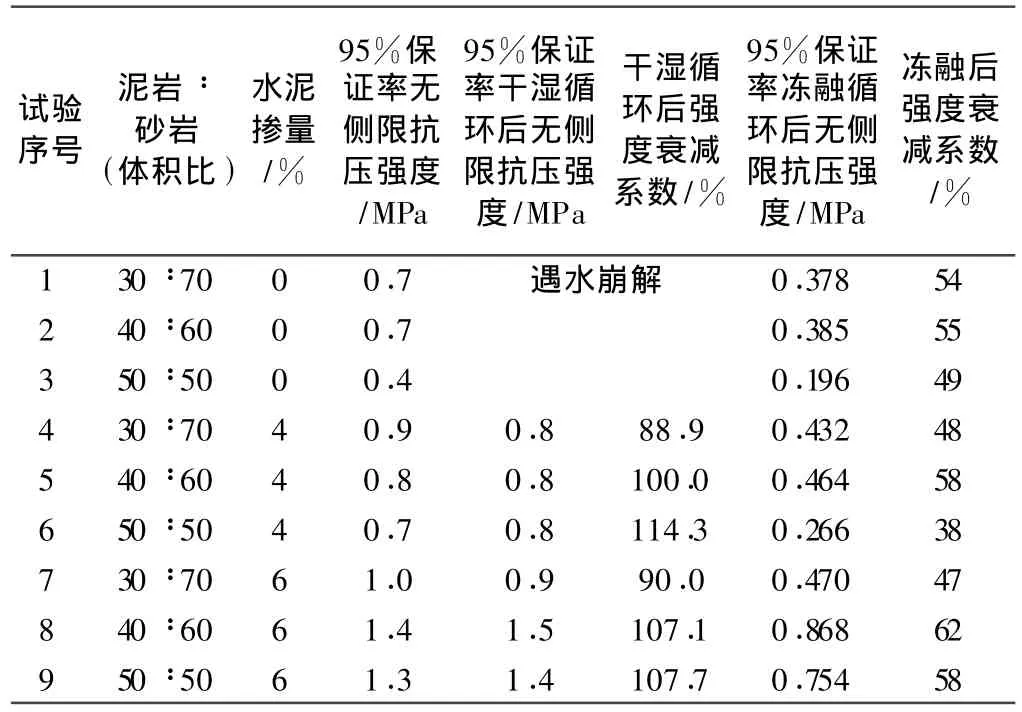

重点研究了四平至公主岭段(DK590+080~DK621+291)风化泥岩、砂岩作为填料的改良试验。该段落区间路基长21 km,其中路堤13 km,路堑8 km,路基土方共计411万m3,其中挖方230万m3,设计挖方中的142万m3改良后作为路基防冻层以下填料。该段落填方路堤和挖方路堑都较集中,表层覆盖残坡积黏性土仅2~5 m厚,其下均为白垩系泥岩、砂岩层,如选择取土场进行改良并将挖方泥岩、砂岩全部废弃,将增设约2058亩临时用地。因此,设计中有必要对挖方中的粉质黏土、风化泥岩、砂岩混合料进行改良试验。采用化学改良法,风化泥岩、砂岩体积比例采用30%:70%;40%:60%;50%:50%。 水泥干质量 :风化泥岩、砂岩混合料为4%和6%,试验内容包括:重型击实、无侧限抗压强度、干湿循环、三轴压缩、冻融循环、水稳性试验。试验结果如表3、表4所示。

初步结论:

①水泥土的塑限随水泥掺入量的增加而增加,塑性指数随掺入量的增加而减少。

②各种比例的改良土具有良好的击实特性。水泥土的最大干容重和最佳含水率随掺入量的变化不大。

③采用4%~6%水泥改良料具有明显的改良效果,作为路堤填料,水泥改良土应能满足要求。

④从强度试验结果看,改良土的无侧限抗压强度都明显增大,且随着水泥掺加量的增加而增大。

表3 7 d养生龄期压缩试验结果

表4 无侧限抗压强度、干湿循环和冻融循环后无侧限抗压强度

⑤干湿循环后改良土的强度变化不大,有些强度还有所增加。因此本设计中干湿循环强度衰减系数取1。

⑥改良土经过冻融循环后强度均有所降低,本次设计中改良土冻融循环强度衰减系数取0.5。

本段泥岩、砂岩混合料的塑性指数均在12附近,基床底层土质改良用的改良料优先选用P.0.32.5水泥。根据试验结果,掺6%的水泥土,当压实度为95%时,其6 d养生、1 d浸水的无侧限抗压强度约为1 000 kPa。

5 第二松花江特大桥大堤砂基液化问题

第二松花江特大桥跨越左岸大堤设计为(32+48+32)m连续梁,右岸大堤为32 m简支梁,桥位处两侧均建有防洪大堤,防洪标准为50年一遇。为确保大堤安全,需判断大堤下伏饱和砂土层在高速列车振动作用下是否会产生液化问题。按照H.B.希德的振动液化判定理论,需分析饱和砂土层的列车振动响应,即计算出列车振动时产生的剪应力,并求出砂层发生液化所必须的剪应力(液化强度),二者进行比较进行判定。列车振动响应分析采用建立高速列车-轨道-桥梁结构作为一个大系统来分析,研究三者之间的动力相互作用。大系统又分为列车—轨道系统动力分析模型及桥梁结构模型,第一个模型旨在计算列车荷载及其频谱,分析结果:列车速度为350 km/h时,机车动载为129.8 kN/m,车辆动载为100 kN/m,列车荷载的主要频段集中在低频范围,大约2~10 Hz;第二个模型是分析桥梁结构自身振动特性,计算结果桥梁的主要自振频率在1 Hz以下,因此不会发生共振放大现象。另外分析了不同时速时地面处桥梁节点加速度,分析产生的最大横向加速度为0.382 9 m/s2,小于地震基本烈度6度时的地震动峰值加速度0.49 m/s2(0.05g),宏观上判断大堤以下土层不会因高速列车振动发生液化。

按照H.B.希德的振动液化判定理论,进一步选取该大堤抗液化能力最低的细砂计算,该点在列车经过时产生的剪应力 τα=0.673 9 kPa,抗液化强度 τ=2.076 kPa,安全系数K=τ/τα=3.08,判定该处砂土层不会液化,且有较大余量。

总之,高速铁路的修建对第二松花江大堤不会产生振动液化问题。

[1]铁道第一勘察设计院.新建哈尔滨至大连铁路客运专线初步设计:第四篇地质[R].西安:铁道第一勘察设计院,2006

[2]铁道第一勘察设计院.哈尔滨至大连铁路客运专线沈哈段桥比研究报告[R].西安:铁道第一勘察设计院,2007

[3]中铁第一勘察设计集团有限公司.哈尔滨至大连铁路客运专线沈哈段路基填料改良设计研究报告[R].西安:中铁第一勘察设计集团有限公司,2008

[4]中铁第一勘察设计集团有限公司.哈尔滨至大连铁路客运专线第二松花江特大桥砂堤砂基液化问题研究[R].西安:中铁第一勘察设计集团有限公司,2008

[5]张倬元,王士天,王兰生.工程地质分析原理[M].北京:地质出版社,1993