论中国钱会及其信用票据

2010-08-06储建国

储建国

(责任编辑 高聪明)

钱会,即民间俗称的金融互助会,在中国流行历史悠久。一般由发起人即会头邀集会员若干人参加,第一次会钱由会头先收,以后依特定之收归方法,决定会脚①收款次序,如按预先排定次序或抽签轮收的,称为 “轮会”;如按摇骰或抓阄方式确定的,称为 “摇会”;如用投标竞争方法决定的,称为 “标会”;如约定所有会脚都按同一利息,这会就叫 “平会”。在所有成员各获得一次集合在一起的会钱之后,一般即告终结。

钱会有广义、狭义之分。狭义上的钱会,是指在一定时间段所有会脚各获得一次会钱之后即告终结的融资性会,如有的家庭因结婚、生病、丧葬、造屋、农耕等大事,一时经济困难,借贷无门,则与亲友、邻居商量,邀集成会。为下面叙述方便,我们暂且称该类钱会为“融资型钱会”。广义上的钱会,一般由宗族、社会团体发起组织,会期较长,甚至永久性。会的活动不仅仅限于集取资金满足会头个人的急需,而是外延至为会外的社会群体利益服务,甚至筹措一定的资金后从事一些经营活动以获取更多的利润,其性质接近于互助合作基础上的合作社。如为慈善事业而成立的长生会 (医疗合作)、荣寿堂会(人寿保险)等 ,为公共利益事业而成立的植林会、塘会、坝会、协安储蓄义会 (广东开平建碉楼)等,为宗族福利事业而成立的追远会、祭祀会,为民族、国家利益而成立的兴中会等。我们暂且称该类钱会为 “公益型钱会 ”。

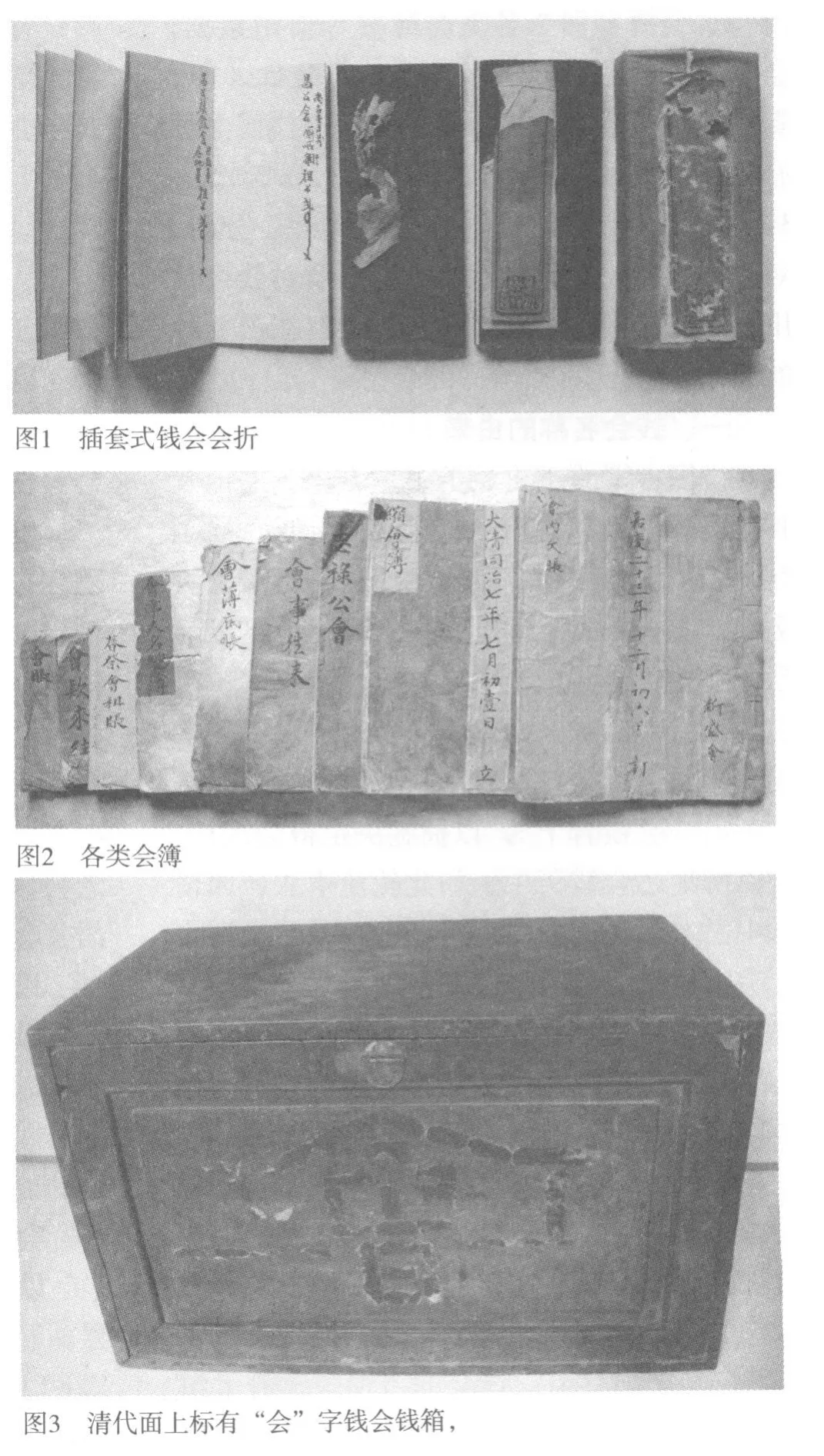

中国钱会与钱币学研究范畴密切相关。下面结合杭州世界钱币博物馆馆藏的自明末至民国期间从全国征集到的千余件钱会原始资料,包括会票、会折 (图 1插套式钱会会折,尺寸 50×115mm,折芯一般十叠,展开后长度 1m左右。同一本折子,记录有多种钱会)、会账、会券、会约、会启、会书(契)、会簿 (图 2各类会簿)等信用票据,会钱 (章)、会徽 (牌)、会签、会章 (印)等信用凭证及会匣、会箱 (图 3清代面上标有 “会”字钱会钱箱,尺寸为 55×32.5×34cm)、会巾等会书器具作一梳理、分析,对中国钱会的起源、性质、特点及对钱会信用票据作一探究,阐述中国钱会存在必要性的理论观点。

一、钱会名称的由来

中国古籍的正史、类书、方志、笔记及其他史著不乏有关于民间互助性质的 “社”、“会”的记述。但对 “会”的名称记载,大多记作具象的 “会”,没有发现一个可以囊括此类型 “会”的泛称名词。 《新唐书◦循吏传◦韦宙》载,水州剌史韦宙,以 “民贫无牛” 耕,遂令 “二十家”为一 “社”,按月各出 “会钱若干”,以抽签决定得会次序,再以所集之会钱买牛,如此轮流下去,因使社中民 “牛不乏”。②《新唐书》虽然没有交代韦宙倡导之会为何名,但已写明会员按月各出 “会钱若干”。宋时,福建风行 “过省会”,“人入钱十百八十”,帮助贫乏贡士度生活难关。③明清时期,一般每 “会”都起有一名字,以示会与会之间的区别,也有利于会首管理。钱会起名可能与政府某一时期实行对钱会登记造册、监管和纳税有关。

根据现有文献,清末民国时期,全国各地城乡几乎都有组织钱会的习惯。政府组织调查钱会亦始于清末。据民国 16年 (1927)北洋政府司法部第 242期 《司法公报》记载“民商事习惯调查事宜始于前清宣统年间”,④调查内容包括钱会,历行 4年,后因清廷被废而中止。民国七年 (1918)重开民商事习惯调查运动,后由南京国民政府司法行政部编辑成 《民事习惯调查报告录》⑤。书中记载,通过对直隶、河南、山东、山西、江苏(上海)、安徽、江西、福建、湖北、湖南、陕西等省调查,当时各地都有会名各不相同的 “会”。毛泽东于 1930年 5月在闽、粤、赣三省交界处的寻乌县开展社会调查,后在其 《寻乌调查》的文章中,列举了钱会 “有长年会、半年会、月子会、四季会、隔年会五种”,并对长年会、半年会作了详细解释。⑥

从杭州世界钱币博物馆馆藏的钱会资料分类,其命名大致可分:

以吉祥词命名的有:三星会、太阳会、六合会、龙会、丰会、忍会、瑞星会、聚星会等;

以聚会标的物命名的有:稻谷会、米会、麦会等;

以民间神话和传说命名的有:演神会、神年会、判官会等;

以民间传统活动命名的有:戏会、灯笼会、酒会、年货会、灶爷会、花会等;

以姓氏命名的有:汪老会、观老会、胡老会、至公会、东赤石夫人会、新大王会、胡公会等;

以地名命名的有:东赤石夫人、南村会等;

以按会额命名的有:十千文会、三十千文会、七两会、一佰两会、英洋一百元会等;

以按参会人数多少命名的有:五虎会、七贤会、八仙会、九子会、十贤会等;

以按四时节气命名的有:端午会、中秋会、重阳会、年夜会等;

以按时间命名的有:年夜会、新年会、九日会、一月十九会、五月十三会等;

以纪念意义命名的有:祭祀会、追思会、追远会等;

以公益词语命名的有:济众会、济囊会、济生会、周急会、孤坟会、永孤会、祝孤会、荣寿会、长寿会、孝衣会、孝义会、孝帽会、白礼会、义助会、老人会、路会、桥会、海塘会、水坝会、养山会、植树会等;

以经营和服务对象命名的有:碗会、板会等;

以文化词语命名的有:文昌会、祝圣会、孔教会等;

以按宗教性命名的有:忏香会、佛会等。

具体还可以分类更多。但全国各地对民间金融互助会没有一个统一的叫法,归纳起来,近代中国主要有以下几种通称:

(一)钱会。

清末 《北京正宗爱国报》撰稿人庄荫棠(笔名待余生),把各种性质和名称的会,统称为 “钱会”,在其所著杂谈集 《燕市积弊》中说:“现在社会上最盛行者,就是钱会,无论男女老少,差不多人人都要加入……。”⑦上世纪 40年代初期,社会学家费孝通先生在云南作社会调查中考察过 “会”,后在其作的 《乡土中国》中说:“云南乡下有一种称上賩的钱会,是一种信用互助组织。”“一切社群都属于社会圈子性质,譬如钱会,即是賩,显然是属团体格局的。”⑧费先生也把各种名称的会泛称为 “钱会”。

(二)合会。

“合会”一词,原义为聚集、聚合。汉桓宽 《盐铁论◦水旱》:“家人合会,褊于日而勤于用。”许慎 《说文解字》: “会,合也。”词义演变到邀约组会,是近代的事。《上海小刀会起义歌》:“只有合会借债娘子讨,嘸没卖男卖女钱粮缴。”⑨民国时期,江、浙、沪一带出现了研究民间互助组织 “会”的学者,把 “会 ”通称为 “合会”。⑩据说吴言中, “合”有 “邀”、“约 ”的意思,所以名之为 “合会 ”。

民国 20年 (1931)就读于国立中央大学商学院学生、嘉兴海盐人王宗培,偶得 “金兰雅集”会书一包十余份,自始走上对钱会的研究。当年寒假写就 《中国合会之分类》,刊登在该院 《商学院丛刊》第二期上,文章亦为戴蔼庐赏识,收载在其编辑的上海 《银行周报》上,后同时为日文 《上海周报》译刊。民国 24年王宗培以学士毕业论文 《中国之合会》发表,出版成书,由中国合作学社印行。同年,学者杨西孟著的 《中国合会之研究》一书,由上海商务印书馆发行。嗣后没有发现此类书籍问世,直至 1980年,我国台湾学者曹兢辉编就工商法学丛书 《合会制度之研究》,由台湾联经出版事业公司出版。我国台湾地区 1999年修订 “民法典”沿用“合会”一词,为台湾法律用词。

(三)银会。

近代 “银会”指民间互助组织。在明末清初杰出思想家吕留良 《客坐私语》记载中,称清初在其家乡浙江崇德石门 (今浙江省桐乡市石门镇)盛行的会为 “银会”。⑪新加坡李光耀在回忆录 《决定做点事》中坦言:“当年在华族家庭主妇当中很盛行搞银会,因为参加银会比向放债人借钱要光彩些 。”⑫

“银会”通称,在民国时期多盛行于东南沿海。直至当今,广东、香港、澳门及旅居东南亚华人区,仍然习惯称呼 “银会”。“银会”一词亦为香港的法律条文通用,如1972年港府制定了 《银会行业条例》。甚至被移植到新加坡,新加坡政府还颁有银会法。

(四)賩会。

云南一带将 “会 ” 称作 “賩” 或 “賩会 ”⑬。 “賩 ”,也有写作 “貝 +众 ”。聚会,在昆明称 “打賩”,在纳西族称 “化賩”。“化賩”也有简写成 “化丛”。

“賩”,原指古代中国西南等地少数民族对所交赋税的称谓,后来可能由于纳税困难,民间以钱会形式解决上缴赋税而词义转为互助性质的 “賩 ”。

(五)“会”的其他称呼

其他各省因习惯、地域、民族不同而“会”的名称也不同,有些名称其实都是根据钱会合约的某些组织特征而取的。如 “义会 ”、 “标会 ”、 “聚会 ”、 “排会 ”、 “呈会 ”、“纠会”、 “轮会 ”、 “邀会 ”、 “摸会 ”、 “桌会”等,当代人多称为 “互助会”、“经济互助会”或 “金融互助会”。对高利贷性质的“会”,贬称为 “把子会”、 “抬会”、 “老虎会”、“□虎会”等。

(六)“会”的国际通称

类似于中国的钱会组织,在世界各国曾经发生过,而且在当今发展中国家还继续存在。

钱会,英文称 Rotating Savings and Credit Association,简称 “ROSCA”,意为 “轮转储蓄与信贷协会”。也有学者认为钱会的英文通称为 “ChineseMoney-loan Associations”,直译为华人借贷协会⑭。

费孝通著、英国 Routledge书局 1939年出版的 《Peasant Life in China》⑮一书, 将江苏省吴江县庙港乡开弦弓村盛行的互助合作组织——钱会称为 “Financial Aid Society”。此书 1985年由戴可景译为中文出版,将“Financial Aid Society” 译成 “互助会”,如翻译成 “钱会”一词更妥帖,因费孝通在云南乡村社会调查后写就 《乡土中国》一书,书中对同样的互助合作组织使用 “钱会”一词。 《江村经济》将 “Financial Aid Society”译成 “互助会”,诚然与费老 “一直忙于其他事务,无暇及此”有关⑯。

综观中国周边国家的 “会”,究其本质很少差异但名称各不相同。在韩国称 “契”;日本称 “无尽”、“无尽讲”,也称 “赖母子”或 “赖母子讲”,英文为 “mujin”或 “tanomoshi”;印度称 “夺标制 (Kuttu-chittll)”或 “友助会 (Nibhi)”;新加坡称 “银会 ”(chit funds);斯里兰卡叫 “cheetu”。甚至远及其他洲的有关国家,也存在过与中国钱会制度类似的组织。

然而,ROSCA毕竟是一种非正规金融组织,不是在世界上所有的国家中都存在,即使是在存在 ROSCA的国家中,ROSCA通常也只是某些地区才有的现象。

鉴于上情,全国通行叫法最广、最能体现中国民间金融互助会核心内容的名称是“钱会”,其正式名称应该为 “钱会”。

梳理和分析钱会会名,可以探究中国钱会的性质从实物型向货币型、从祭祀型向公益型、从接济型向储蓄型转变的过程,了解中国主要钱会流派对社会的影响状况,同时还可以为钱会立法确定法定名称。

二、钱会的起源和发展

钱会是中国历史上最早的金融形式之一,它是随着贫富分化出现,人际间互助关系递升和商品交换的产生而产生,并伴随着商品经济的发展而发展。

关于钱会的起源,正史缺载,后人无可稽查。王宗培在论及钱会起源时,曾感叹“我国士者,讳言利禄,以为此乃市侩商贾之惯技,不为彼辈以孤傲清高自况者所取法,故而不入经籍,不载史乘,汩乎今日,史蹟荡然,所得而术者,亦仅一鳞半爪耳。”⑰

借贷行为至迟在周代的官府和民间即已出现。据 《周礼◦秋官◦朝士》:“凡民同街财者,今以国法行之,犯今者,刑罚之。”即是民间借贷财物,应依法定利息支付,违者处以刑罚。《周礼◦地官◦泉府》载:“凡民之贷者,与其有司辨而授之,以国服为之息。”其从官贷物者,以共其所属吏定价而后与之,各以其国服事之税而输息。据 《国语》、 《左传》、 《管子》、 《史记◦货殖列传》等文献记载,在春秋战国时期发生诸多借贷事件中,透露出借贷发生的互助迹象,颇有后世钱会之雏形,因为当时的社会已具备了产生借贷行为的条件,加之与生俱来的家族、宗族间互助关系。最初的 “钱会”是互助型的 “借贷”,主要是为了维持生计,体现人与人之间的互助,以保证正常的生活和生产。

又据考古资料考证,早在两汉,民间就有结社互助的习惯。1977年 12月,河南省偃师县发现东汉章帝建初二年 (77) 《侍廷里父老僤约束石券》记载了类似于后世钱会这样的自愿组织就是一例。⑱该石券的内容证明,当时侍廷里 (地名)于季、左臣等 25户居民自发组织了一个 “僤”的团体,共同出钱 61500,购田 82亩,约定成员中由一定家产数量的当充里父老 (会长)之职,归僤中的 25名成员集体所有,轮流受益。明、清、民国期间流行的宗族祭祀会,就是侍廷里父老僤这种组织形式的延续;后世钱会的会书、会执、会券等文书凭证,即是石券的翻版。

随着分工和交换的进一步发展,钱会也不断涌现出一些新的内容和花样。据王宗培先生在 《中国之合会》中推测,钱会大约发源于唐宋时期,在我国已有上千年的历史⑲。一直广泛存在于民间。随着华人走向世界,钱会这种民间互助习惯也带到了中国周边国家、东南亚甚至欧美。

历史上,对钱会起源之传说众多,归纳起来有如下几种:

一是庞公创始说。此说主要传自广东、广西及港澳地区,会规往往有 “尝闻义会之设始自庞公”一语。庞公系后汉时的庞德公,陈寿 《三国志》有传,但未提及钱会之事,而非 《三国演义》中与关云长大战而酿成水淹七军的庞德。庞公创始说似为后人依托。

二是竹林七贤遗传说。此说主要流行于苏皖各地,湖南、四川会规中也有出现。竹林七贤为中国三国魏时嵇康等七位名士,皆为清谈之士,载酒纵歌而游于竹林之中。据传,七贤会为竹林七贤遗留下来的制度。若将钱会的宗旨与竹林七贤的品行加以对照,传说并不可靠,未必为此种经济制度之创造者,当为后人附会风雅,借喻竹林七贤之义。

三是管鲍遗风说。此说在安徽、江苏、浙江等地的会规中出现较多。管仲与鲍叔为至交,历史上有 “管仲恤鲍叔”,或称 “管仲分金”故事,该典故出自司马迁 《史记◦管晏列传》:“管仲曰:‘吾始困时,尝与鲍叔贾,分财利多自与,鲍叔不以我为贪,知我贫也’”。管鲍并无创建过钱会,是后人将其相知相悉之情谊,来比喻当事者组建钱会之用意。

四是庙会发源说。庙会发端于古代的宗庙制度,后来演化成大众娱乐和商品交换的场所。庙会有各种组织,并设有 “庙产”、 “会产”。“庙产”、 “会产”有田、地、山、林,每年之租金收入作为迎会经费,也有募集和乐助的。据王宗培推测,钱会大约发源于唐宋时期的庙会活动,在我国已有千余年历史。⑳

五是寺院起源说。据汉学家杨联升考证,早在南北朝时期,当时世俗的善男信女自行组织 “邑会”之类的宗教性会社,为佛教寺院中的宗教活动提供经费,僧尼皆可成为这些宗教会社的执事或者成员,这些活动中镌刻在最为驰名的雕立带有佛陀、菩萨石质造像的碑碣上。大量石碑上的铭文指出了从北魏以来下迄初唐一段期间,这些宗教会社活跃的情况。自唐代中叶以后,碑碣的树立较少,但这并不意味这种宗教会社的功能已然中止。根据从敦煌发现的晚唐文书中所得到的资料,类似的佛社、兄弟社、亲情社、里巷社和渠社等会社,提供金钱给饭僧大会、诵经、写经、修窟、造像、平民佛会,或用来供给某位会友,帮助他支付葬礼或旅行的开销,也有用作渠堰维修等生产性开支。寺院宗教会社也发挥了社会、经济的功能。㉑

由于佛教寺院中的宗教活动,以中印两国的历史文化交流为背景。通过对宗教性会社印度 “夺标制”、“友助会”及日本 “无尽讲”进行分析,古代这些国家的金融中心均在寺庙,与中国的钱会制度相类似,故中国钱会,后人亦有印度传来之说。

六是宋代青苗法演变说。王安石青苗法产生后,“因利局”、 “贷款局”均由官府或公众团体为之,经费既属有限,且限于有保之人,又受高利贷盘剥。居于穷乡僻壤之民不能受其惠,遂不得不自谋救济,基于共同需要,本自助互助之义,起而组织变相之因利及借贷事业,民间钱会由此诞生。

七是新安会起源说。此说主要流传于徽州及其周边一带。考证 “新安”之地名,系晋太康元年 (280),吴国被灭,新都郡更名新安郡,时辖黟、歙、海宁、黎阳、遂安、始新六县。唐武德四年 (621)改新安郡为歙州,宋宣和三年 (1121)改歙州为徽州。新安郡是徽州的前称,所以徽州又称新安。据此,“新安”之地名始于晋,“新安会”的定名当在晋后,其实是一个不确定的时间概念。

其实钱会的兴起,其原因是多方面的。历朝政府对民间经济合作制度的不完善及苛刻的相关规定,社仓、义仓流于形式,平民贷款机构的不完备,高利贷的过分盘剥,民间储蓄机构的不发达,以致遇到自然灾害或婚丧大事,农民无法独立承担,等等,都是钱会兴起的原因。

三、钱会的性质、特点及会金的计算

在漫长的中国社会中流传的钱会,由于受历朝当局法律制约和风俗习惯影响,其活动性质和作用也不同。

从杭州世界钱币博物馆馆藏的钱会资料分析,在清代和民国初期,政府对各类钱会,承认其为合法组织,特别是对公益型、专业型钱会,如浙江会稽周子母会,上虞兰盆会、大王会、朱相公会,嵊县东阳县通济桥会等,不但承认其为社团合法组织,还具有法人资格,政府发给 《宪颁给户则清册》 (图 4)。对宁波平安会、南昌会,上虞文昌会、太阳会,嵊县小九日会、中秋会等,均以独立法人名义进行,完纳赋税发给 “下忙纳户执照”(插一图 1)。对以钱会为名,从事违法或反政府活动,则取缔,当事人遭通缉,财产没收。如宣统三年上虞县主通缉 “花会犯”沈顺坤,强卖其楼屋,卖价洋十五元,以作支应公费之用。

新中国成立前,钱会在中国仍然流传。但在不同的地区和不同的历史时期,对钱会存在着是否合理或合法的状态,视钱会为非正规金融的民间金融,始终存在着对钱会的偏见。1930年 5月,毛泽东在江西寻乌进行为期 20天的社会调查后写下 《寻乌调查》,文中对寻乌县农村组织钱会的目的作过结论,“打会的目的是互相扶助,不是剥削。如为了娶媳妇,做生意,死了人要埋葬,还账等等,就邀集亲戚朋友打个会。”但毛泽东也列举了有的会 “因为标利很重,结果变成剥削农民。”㉒这种会纯属管理和监督的问题。只要商品经济存在,钱会不会消亡。钱会系由会员间按预定之脚数和时间,依特定之收归方法,每次缴付一定数量的金钱或物品,集合成一定之数额,逐期给付于各会员为目的而成立的一种信用互助组织。

中国钱会发展史,就是中国地方经济发展史。钱会在提供融资管道上,它具有不可或缺的价值。钱会对促进地方经济发展,解决个人、企业生产及其他急需,弥补金融机构信贷不足,加速社会资金流动和利用,起到了拾遗补缺的正面作用。钱会在本质上是一种自愿联合、共同管理、互助互利的信用组织。它不同于以营利为主要目标的信用合作社和银行。其主要特点为:

(一)互助性和非盈利性

历史上钱会成员多数是经济弱势群体的农民,他们为满足自身的资本需求,自愿聚集在一起进行互帮互助的活动,会员多少、会期长短、会款的额度、得款的先后等都由成员商量决定,就近操办,手续简便,是真正意义上的信用合作。

(二)血缘和地缘性

中国古代社会长期保持着血缘性的宗族关系与地缘性的乡里关系为基础的社会结构。在组织钱会方面,突出表现出这种 “乡谊观念”和 “宗族意识”,凝结成同心同德的集体主义精神,为解决生活接济、资金不足方面发挥了积极作用。

(三)广泛性和时间性

钱会是中国民间自发的信用互助组织,沿袭历史之长、遍及范围之广、涉及人员之多,民间任何组织无可匹敌。但钱会服务范围主要在发起人当地,会员和组织机构的组成具有明显的时间性,一轮钱会缴付结束后,该会自行解散。钱会组织机构的规模也比较狭小,随机从杭州世界钱币博物馆馆藏的会书抽查,除祭祀会外,一般钱会人数在 10人左右占半数以上。

(四)隐蔽性

在中国不同的朝代和历史阶段,政府都曾不同程度禁止过钱会活动。尤其是国家财政枯竭、对白银管制严格,禁止拢会时,钱会只能在地下进行,具有一定的隐蔽性,难于监管,必然存在不同程度的风险隐患。

(五)盲目性和投机性

钱会操作随意性大,完全靠会首的责任心和会员的自觉性,容易酝酿 “崩盘”风险。随着经济的发展,资金供求矛盾也日益突出,钱会的活动地域远远超出集会人所在地范围,钱会会额也越来越大,这对以不法占有为目的,以诈骗方法拢会的会首或会员有机可乘,取得会金后逃匿,致使恶性倒会,给社会经济政治带来不利的影响。

综合杭州世界钱币博物馆馆藏的钱会各类资料,钱会会金计算主要有如下几种:

(一)堆积会会额计算

堆积会的会款,首期会金归会首收取,从第二期始会金由各会脚竞摇取得。会首在以后的各期只是还本,不支付利息。其他会脚则随着得会加纳利息情况,会款总额也陆续增高,因此得名为 “堆积会”。

(二)缩金会会金计算

缩金会会金的计算较为复杂。如缩金五总会有会首及五会总,其头总名下领五会脚,共 31人组成一会。收会次序采取事先确定和临时公摇的双重模式。一般为半年—转。会脚的收会次序通过临时摇骰产生。

(三)轮会会金分配法

首会时就由会首、会员排定得会的先后次序及所纳金额,先得会者出款多,后得会者逐次递减,每期总会额不变。

(四)平会会金计算法

首期会金归会首收取,会首在以后的各期只是还本,不支付利息。所有会脚都按同一利息。

四、会的信用票据

中国钱会伴随着历史的演变,留下了各色各样会的原始信用凭据,这为后人追溯会的起源,研究会的发展规律,总结会的功过和得失提供了第一手资料。综合杭州世界钱币博物馆馆藏的钱会原始资料,从其形态上分类主要有如下几种:

(一)券契类

券契类主要有会券、会约、会启、会书、会执等 (图 5钱会各种名称的券契),内均言明会首、会员之姓名,人数,起会、标会日期,标会地点、方法,每一会份会款之种类及基本数额,有的还约定出标金额最高额及最低额之限制,及其他约定。虽因地区和习惯不同而名称不同,但其实质都是围绕着为其履行该会的正常运作服务。

(二)信凭类

信凭类又可分为纸质的信用票据类和其他材质的信用凭证类。纸质的信用票据类主要有会票、会折、会账、会簿等。其他材质的信用凭证类主要有会钱 (章)、会徽(牌)、会签、会章 (印)、会旗等。

(三)器具类

器具类主要有会匣、会盒、会箱及会巾等器具。这类器具主要供贮存和包裹会的文书凭证之用。

中国钱会留下如此众多的信用物,与钱币学研究范畴密切相关;有的更是直接研究的对象,如清代咸丰年间浙南金钱会发行的“义记金钱”,宣统二年 (1910)安徽绩溪仁里公益研究会及其发行的 《仁里第一次储蓄公会章程》和股折,民国 5年 (1916)桥头刘氏同心开恳会 (植树造林)股票等。历代的钱会信用票据,是对钱会有序进行、顺利完结的有效保障。下面对钱会信用票据作一分析和探究。

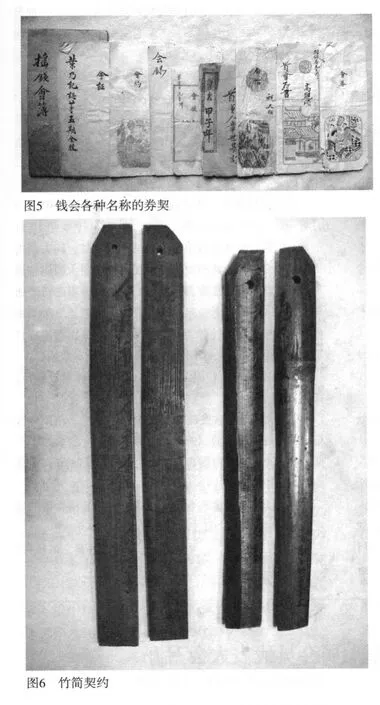

(一)原始信用票据的产生

《周礼》中多处论及关于借贷契约。 《天官◦小宰》: “听称责以傅别。” 《秋官◦朝士》: “凡有责者,有判书以治,则听。”郑玄注曰:“称责,谓贷予;傅别,谓券书。听讼责以券书决之。傅,傅著约束干文书;别,别为两,两家各得一也。”即权利主体和义务主体各持一份契约,相合者方能有效。凡有债务纠纷的,必须要有契约,然后才予以受理。“傅别”这类竹简契约,及前文叙及的《侍廷里父老僤约束石券》,即古代民间原始信用票据,是现代契约文书——经济合同的雏形,直至清代还流传于浙东一带 (图 6竹简契约)。近代、现代之钱会信用票据,也是古代 “傅别”、“石券”这类竹简、石碑契约的递衍。

(二)“会金”变化,催生信用票据

所谓 “会金”变化,是指会的标的物从实物向现钱变化的过程。现钱包括银两、铜钱和钞票。早期偏远农村,现钱流动迟滞,盛行 “稻谷会”、“米会”、“麦会”等,即以每年季节收获的稻谷、麦子为会款。当流通货币产生贬值,为使后标者不吃亏,拢会时申明以银两为基准;白银禁止流通后,以稻谷为基准,即以当时货币单位能购买若干斤稻谷做为比较,嗣后以谷价折算现金支付会款。民国初期,不少浙江、江苏地区的会书,还贴有印花税票。赋税变化与货币贬值会对会额造成影响。诸如此类,在拢会前必须写清。

(三)钱会流转中的会票

除在券契中约定外,一般钱会在流转中会产生诸如 “会票”等信用票据 (插一图2)。不同的会,对 “会票”一词的内涵会有不同。一是指会员每轮支付钱会后,会首写给会员的存证票据,多数是指这类;二是指中标会员收到会首给付的会金后,立会票为凭 (插一图 3);三是指某些轮会事前计算好本息,中标会员凭会票向会首领取会金的依据;四是指公益型钱会 (祭祀会),凭会票向指定地点领胙 (即按人丁领取祭祀时的供肉)。

(四)各色各样的钱会信用票据

会的继承,多数发生在分家继业情况下,在清代浙江的分家书中普遍可以看到。浙江省嵊县一个名叫昌训的农户,在其光绪十九年 (1893)春正月初八日立的分阄 (分家书)中,分别将该户的 “猪圈丘四月四会壹脚”、“西头踏会壹脚”、“装祭会壹脚”、“官庄坂塘丘五月廿一会壹脚”、“茔塘五月廿二会壹脚”、“三月廿八会 (壹)脚半”、“官庄二亩木会四月四会半脚”、 “两旗会壹脚”、“东广戏文会壹脚”拆分给四个儿子继承。

会的抵押,对普通钱会是不允许的。民国 14年 (1925)歙县会首高观顺的济公会,在会书中言明 “议定各执会书一本,不得在外抵押;倘有别情,与首会无涉!”但对公益型会,确实存在抵押现象。同治十二年(1873),绍兴许岙庄赵锡珠因正用,挽中赵锡龄,将神会一脚、城隍会一脚作抵押,向监生贝世荣共押借八十一千文。

关于会的买卖资料较多,多数是宗族祭祀会,政府协同处置。如道光七年 (1827)浙江省鄞长生会卖与老八仙会为业,契约加盖宁波府鄞县正堂印,知县签字画押。

钱会的继承、抵押、买卖,即会份的转让,其实质是债的关系的移转,一般未经全体利害关系人的同意,会份是不得转让的。如光绪三十三年(1907)广东全庆堂会序中言明 “不将会底转让与人”。但在公益型会,确实存在会份的转让。

五、结束语

当前,钱会仍然被排斥在正规金融体系之外,而且还没有任何一部法律或法规规范钱会的运作程序、会员的权利义务关系及其法律防范施救途径等问题,往往在运转出现问题时才重视,对倒会,政府则对其压制甚至取缔。

中国钱会是货币金融史研究的范畴,同时它还涉及社会学、历史学、经济学、地理学、人类学、民族学和法学等多门学科,本文旨在梳理杭州世界钱币博物馆馆藏的钱会原始资料和史实,对钱会作一探究,为当今经济建设服务。

注释:

①钱会发起人称 “会头”,参与人称 “会脚”;参与人的股份数量称 “脚数”。

②《新唐书》卷197《循史传◦韦宙传》:“民贫无牛,以力耕,宙为置社,二十家,月会钱若干,探名得者先市牛,以是为准,久之,牛不乏。”

③宋真德秀: 《西山先生真文忠公文集》卷二七《万桂社规约序》,见商务印书馆,民国 26年出版。

④现藏于北京图书馆。

⑤《民事习惯调查报告录》,南京国民政府司法行政部点校本,中国政法大学出版社 2000年 1月出版。

⑥㉒毛泽东:《寻乌调查》,见 《毛泽东文集》第 1卷,第 171-197页,人民出版社 1993年。

⑦(清)待馀生:《燕市积弊》,逆旅过客著清宣统元年 (1909)北京爱国报馆铅印本。见北京古籍出版社,1995年出版。

⑧费孝通:《乡土中国◦血缘和地缘》、《乡土中国◦家族》,北京三联书店,1985年 6月版。

⑨《上海小刀会起义歌◦周立春起反谣 (一)》。

⑩见诸民国初期报刊:冯秋农:《我国民间故有之集资方法——合会》,民国上海商业杂志第二卷第一号;李鸿:《合会——中国式的储蓄制度》,生活周刊第一卷汇刊,中华职业教育出版社;《合会专刊》第一至第十号,杭州民国日报附刊。

⑪吕留良: 《吕晚村先生文集》 卷八, 《客坐私语》。北京图书馆出版社,2003年出版。

⑫新加坡李光耀:《风雨独立路——李光耀回忆录》第 11章 《决定做点事》,上海外文出版社,1998年 10月出版。

⑬民国时期有书刊把 “賩会”的 “賩” 字错排版成 “赊”,今人有以讹传讹,应纠正。

⑭苏亦工:“略谈 ‘银会’:中国习惯集资机制在香港的境遇”,载甘功仁、李轩主编:《中国财经法律论坛(2002)》,中国财政经济出版社,北京,2003年六月版。

⑮1936年夏,费孝通去英国留学,在乘坐意大利“白公爵”邮轮从上海到威尼斯的两个多星期时间里,费孝通把出国上船前夕由他姐姐费达生介绍到吴江县庙港乡开弦弓村调查一个月的资料用英文整理成篇,题名叫 “江村”。1938年春季,费孝通 《开弦弓,一个中国农村的经济生活》论文答辩通过后,获伦敦大学研究院哲学博士学位。后由导师马林诺夫斯基推荐,英国Routledge书局把文章题目改名为 《Peasant Life in China》 (中文译 《中国农民的生活》)、保留扉页中文 《江村经济》书名于1939年出版。此书 1985年由戴可景译为中文由商务印书馆出版,其中第十五章 《资金》,有专门记载、论述钱会一节。

⑯《江村经济◦著者前言》,商务印书馆 2001年 3月第一版。费孝通主张用 “钱会”一词。1998年 10月中旬,笔者与浙江省钱币学会秘书长温法仁,同去浙南调查清末金钱会起义历史资料。在入住温州大酒店整理资料期间,正巧碰见在温州考察、入住在该店的费孝通先生。本人崇拜费老,向往得到费老的指教,终于如愿以尝。其中曾请教过费老关于民间互助会常识和袒露打算编写民间互助会一书问题,得到费老指教和鼓励。

⑰⑲王宗培:《中国之合会》,中国合作学社印行,民国 24年版。

⑱《河南偃师县发现汉代买田约束石券》,洛阳地区行署文物处,《文物》 1982年 12期

⑳杨西孟:《中国合会之研究》,民国 24年,上海商务印书馆发行。

㉑杨联升:《佛教寺院与国史上四种筹措金钱的制度》,《国史探微》,辽宁教育出版社,1998年。