试论传统典契中的找价习俗

2010-08-01罗海山

罗海山

(大连理工大学人文社会科学学院,辽宁 大连 116024)

一、找价的释义及其发展

典,是传统契约的重要概念,典契也是传统契约的主要类别。它的存在,使得出典人对土地保有回赎的权利。如果不能或不愿回赎,则可将不动产卖断,而民间出典土地的价格要比绝卖少很多,这个时候就产生典卖与绝卖之间差价的补足问题,此之谓找贴,也叫找价、拔价、增找、加找、加添、加价、加典。按照民间习俗,在回赎或卖断之前,也可以进行找价,其次数没有一定限制。找价与回赎在许多方面是相联系的,有学者认为二者是互为表里的关系。[1]关于回赎另文论述,下面将重点分析找价行为。

与许多交易习俗一样,找价也被一些学者认为是“陈俗陋规”,阻碍着土地的买卖。[2]本文并不简单地对此作出评价,而是在分析各种因素的基础之上再给出结论。

有学者认为,找贴一词,见于官方法典,指出典人索求原典价与绝卖价之间的差额,即找价作绝之意。找价,就是出典后增加支付的典价,通常称为加典或增典。在找价之后典当关系还可以继续存在。而找贴则不然,一经找贴,典之关系就归于消失,找贴可以产生绝卖的效果。[3]也有学者认为,加添和加找也是一种卖断行为,而加价则具有找价的意义。[4]凡此微小区别,一概从略,本文所称找贴、找价及其他相关概念,均是指出典后请求增加典价的行为,它可以产生绝卖的效果,也可以使典之关系继续存在,也就是说,本文在广义上使用上述概念。

在业主将土地出典后,如果无力回赎而卖给典主的话,他有权向典主索要原典价与绝卖时价之间的差额,从而就会产生找价的行为,可以说,只要存在典制度就有找价的存在,找价是伴随着典制度产生发展的。最早的记载见于北宋年间的一条令文:“应典田土,税印契后,若于原契上更添典钱,或已典就买者,依京商税院例,只据添典及贴买钱收税粘元契,在添典、就买契前批印。”[5]这里的添典,就是后来的找价,而贴买则是找贴。可见,当时就有了找价的行为,而且从这条令文来看,似乎国家对于找价没有次数的限制,这与后来法律规定的找贴只准一次为限是不同的。《名公书判清明集》中的两件判词也表明当时已经有找价之行为的存在。[6]不过,总体来说,因为资料的匮乏,很难全面了解当时情况,但是可以肯定的是,当时找价行为尚不普遍,没有太多的纠纷发生,国家对此也没有太多的规制。

到了明清时期,随着土地典卖的大量发生,找价现象逐渐成为“俗例”、“俗风”。从地域看,江西、贵州、甘肃、山东、陕西、山西、福建、江苏、浙江、安徽、湖北、湖南、热河、河北、广东、台湾等省都发现了不动产交易找价的历史记载。仅福建一省,就有浦城、光泽、邵武等26个县存在。这说明,这一社会现象广泛存在。各地的找价称谓也不同,有学者作了统计,有24种之多。[7]

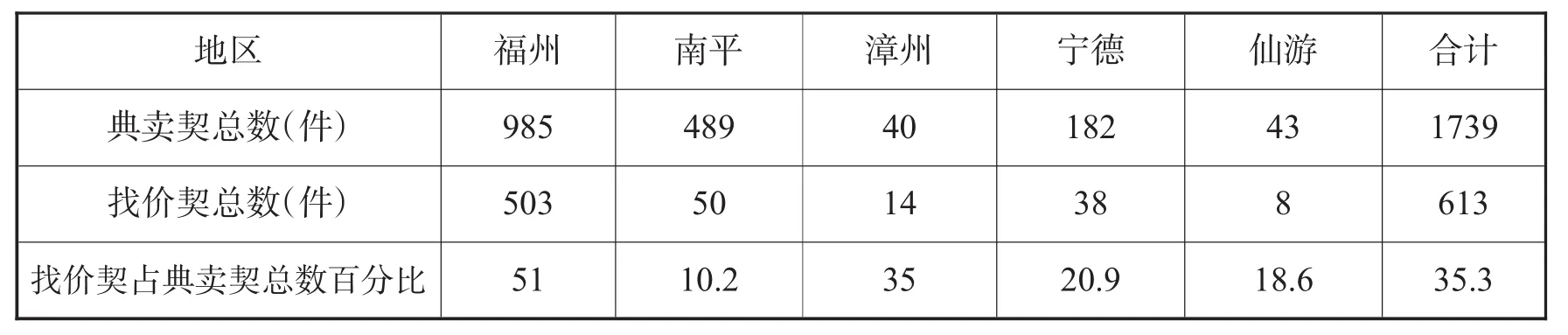

表1 福建地区找价的比率

表中数字表明,福州、南平、漳州、宁德、仙游等5个地区共1739件土地典卖文书中,找价文书613件,占总数的35.3%,其中福州985件文书中,找价契达503件,占总数的51%。[8]另外一个例证是苏州沈氏家族的土地交易记录。在1659年至1729年间的53份账目中,28份表明有两次以上的找贴,11份是一次性的找贴,二者合计39份,占53份总数的73.6%。①以上数据转引自美国黄宗智的《法典、习俗与司法实践:清代与民国的比较》,上海书店出版社2003年版,第84页。杨国桢的研究也表明找价现象的大量存在,详见杨国桢:《明清土地契约文书研究》,中国人民大学出版社2009年版,第20-23页及第五、六、八章的有关论述。找价的大量存在,于兹可见。

二、找价的意义

与众多交易习俗一样,找价也体现了同情弱者。

典卖的价格较绝卖要少,二者之间有差额,而这种差额的存在使得找价不可避免。一般来说,找价应该是在绝卖价以内进行,无论找价多少次,最终都不能超过绝卖价,这是进行交易的基本规则。这种情况下发生的找价,不会有什么问题产生,对于双方来说,都是不亏不欠的。但是以上论述是在假设价格基本稳定的前提下进行的,遵循的是前商业经济逻辑。然而,现实却是市场交易中价格经常出现变化。而正是这种变化使得一个很简单的找价行为变得异常复杂,也赋予了它太多的文化意义。

在回赎时出典人支付的是原价,而找价时承典人则是按市场的时价支付。前者遵循的是前商业逻辑,无论地价上涨到什么程度,出典人均可以原价回赎,不考虑土地溢价后的变化;后者体现的是市场经济逻辑,在土地价格上涨的情况下,可以按照时价向典权人找价,典习俗允许出典人获得土地升值带来的那部分盈利。如果把找价与回赎结合起来看,可以明显发现,典习俗对出典人是十分有利的,在双方关系中,出典人处于绝对的主动地位,他是这种制度的完全受益者,如果地价持续上涨,他有多种选择,可以将土地原价回赎后按时价卖出,也可以直接向典主找价,获得上涨部分的盈利。以上论述表明,在典制度中存在的两种截然不同的逻辑使得出典人获得了太多的利益,而承典人则处于被动地位。但是,对于承典人最大的利益就是,在多次找贴后,很少有出典人能够将土地回赎,往往最终将土地卖断给承典人,从而使承典人获得完整的土地权利,因而,对于出典人的找价,只要不是很过分,一般来说,承典人是乐于接受的,找价的次数越多,意味着获得土地所有权的可能性就越大。另外,尽管存在地价上涨的因素,但是每次找价数额都不大,分期付款也使得他可以从容面对各种情况的发生。正是这种信念的支持,使得承典人在多次找价的行为中可以坚持下去。①另外,如果业主想赎回土地的话,他必须备齐原典价与以往的历次找价额,然后才能回赎,这对于典主没有任何损失,详见前南京国民政府司法行政部编,胡旭晟等点校:《民事习惯调查报告录》,中国政法大学出版社2000年版,第303、319页。也正是这种互利互惠的基础,使得找价行为一直存在。

三、官方与民间对找价的不同态度

找价行为的顺利进行有赖于双方的合作,因为没有对找价次数的限制,业主可以多次找价,找到一定程度,达到时价,则典卖变为绝卖。但是如果有一方提出过分的要求,利用找价而纠缠不休,就很有可能引起他人的不满,正如学者所言,人都有“欲”的存在,但是欲的膨胀如果超过一定限度,必然要引起受压的他人坚决反击。[9]很多纠纷就是在业主不断的找价之下而发生的。这种纠纷在清代愈演愈烈,使得国家法律不得不对此作出调整。1730年的条例规定:找贴以一次为限,而且要另立绝卖契纸,如果不愿找贴,可在别卖后归还原价,若已经找贴绝卖,再要找价,照不应重律治罪。[10]甚至地方政府也颁布条例,禁止找价之行为。[11]法律的规定是明确的,可见当时这一问题的严重程度,但是国家的作为仅限于此,只是通过简单的规定来试图禁止纠纷的发生。与前面的论述一样,国家看到的只是一项制度的负面效应,而忽略了它能够同时满足典当双方的需要,也忽视了它所能发挥的积极意义。

对于出典人,出典土地多是无奈的选择,生活中出现了困境,又没有别的生存渠道,只能通过找贴的方式获得生活来源,多次找价行为的存在,意味着一定时期出典人可以获得一个稳定的收入,尽管这种收入来自出典的土地。而对于承典人,多次的找价使得找价数额变得零散,从而可以以分期付款的方式来偿付。而一次性的找贴使得这些好处都不存在,尤其是出典人,尽管一次找贴可以获得相对多的款额,但是同时也意味着他从此不能再从土地上获益,在土地价格上涨后再也不能利用找价来获得资金。更重要的是,一次性的找贴使得他必须将土地卖断,这对于既想获得资金又不想失去土地的人来说更是难以接受的。对于承典人,一次付出相当于原典价的价款使得他承受了巨大的经济压力,因为承典人多为小业主,积累资金极其不易。法律无视典当关系双方的需求,力求通过整齐划一的法律解决问题,结局可想而知。

杨国桢的契约研究表明:“在清朝政府严禁找贴之后,江苏原有找贴4次以上的乡例,在契约文书形式上有所简化,但实质内容并无变化。而且民间并不完全遵从一找一绝的律例,实际使用的找断契约仍在两次以上(如宝应、通州之例)。”[12]

民国初年的民商事调查也显示,民间找价仍大多以习惯为主:

福建政和:通例典卖后无力取赎,即行绝卖,然亦有典卖后再加典卖者,既典卖矣。尚有再三找价而不绝卖者,诒已立有绝卖契据,始不得再有言找、言赎,故下游有一找、二找、三找之习惯。[13]

福建惠安:典当之后尚有洗,洗之后尚有找,找之后尚有尽。既尽之后,如无杜绝断卖各名词标写于契据上,则日后仍多纠葛。[14]

福建漳平:不动产之转移,典多卖少,一典之后,并可再四增典,每增一次,即加价一次,立增洗契一纸。[15]

安徽天长:典当田产,业主于典价收清后,有向典主要求加增典价至三、四次者,往往所加之价超过于原典价二倍以上。[16]

江西宁都、赣县、大庚、定南等县:有一找再找者。[17]

浙江青田、乐清:每有一业向买主找价二、三次或四、五不等。[18]

以上契约与习惯表明,国家法律的作用极其有限,在作出只准找贴一次的规定后,民间的找价行为依然还在原来的轨道上运行,国家法律被规避。于是,在现实面前国家也不得不放宽政策,作出相应的调整。如乾隆五年正月(公元1740年)浙江的规定:

嗣后雍正八年定例以后所卖之产,契内注明回赎者,如未找过,不拘年限,准其回赎。如无力回赎愿卖者,准其找贴一次,另立绝契;已经找过者不准回赎,再找一次。如契内无回赎字样,亦无绝卖字样,俱不准赎,除同日所立找契外,如未找过,许找贴一次;已经找过一次者,不准再找。其雍正八年以前所买之产,有回赎字样者,如未找过,依例听赎;如不愿赎,亦许量找一次;如有从未找过者,亦量找一次。

同年十月,又补充规定如下:

民间所买之产,不论年分久远,契内注明回赎,如未找过,准其回赎;如愿找者,准其找贴一次,另立绝契。已经找过一次、书明绝卖者,不准回赎,亦不准再找。如从前找过一次,仍未绝卖者,准再照找价减半之数,量找一次,另立绝契,……

乾隆七年(公元1742年)规定:

赎产已得二找,毋论例前例后,概不准找赎。[19]

1740年正月的规定表明,如果没有找价,就可以回赎;如不愿或无力回赎,则可以找价一次,而找价之后绝无回赎之理,即当绝卖论。就是说,找价与回赎之行为不能同时并存,而且找价只能进行一次。

1740年十月的规定却把找贴的次数限为两次,实际上是对找贴次数放宽了限制,也是对前条规范的否定。

1742年的规定更是明确表明找贴以两次为限。

以上法律规定表明:第一,国家在调整民间经济生活中无所适从,其态度摇摆不定。①这在康熙年间浙江天台知县戴兆佳的言辞中也能得到体现,一方面戴认为天台县的找价回赎之惯例是“恶习”、“陋例”,应该予以禁止;另一方面又认为,“律设大法,理顺人情,事贵因地制宜,难以拘泥成法”,显示出只好按照地方习惯处理纠纷的想法。详见[日] 岸本美绪:《明清时代的“找价回赎”问题》,载杨一凡总主编:《中国法制史考证》(丙编·第四卷·日本学者考证中国法制史重要成果选译·明清卷),中国社会科学出版社2003年版,第437-438页。第二,对民间交易习惯作出一定的妥协,也反映出国家法律并不能禁绝民间的找贴习俗。

四、民间找价的规律

纵览国家法律,只有对找价次数的规定,看不到对找价的方式和数额的规定。民间尽管也没有明确的规定,但是通过对契约和交易习惯的分析,我们就会发现找价的大致规律。

(一)找价的常态:典当(活卖)后的找价

福建平潭县:平邑不动产典质时,必定回赎年限,届期卖主无力回赎,得向买主找价,加立契约,续议年限,谓之凑尽,如限满仍无力回赎,尚可再尽再凑,甚至叠经先人凑尽之业,子孙遇有急需,仍得加找,惟不得超过原卖价额。故俗语有一典九尽之称。[20]

福建建瓯县:建瓯典卖各业,均得按照时价求找,甚有找至数十次者,其期间多在阴历年底,如有丧葬急需,并可随时求找,但不得溢过时价之额。[21]

福建顺昌:其找价之惯例,首次照原价加一成或加二成;若找价至三、四、五次,均照首次递次减半;甚至标的物昂贵之时,更可破递减之例,照时价估找,但典主不同意时,亦可外卖,或找至无价可找时,再另契卖绝。[22]

福建建阳:田地房屋,……如系出卖,……契面仅书出卖,而无绝断找清及不能回赎各字样者,原卖主得随时向新业主找价。其例每百元应找十五元,一经找价,即立断字据,永远不得言赎。亦有再找一次者,然每百元只找二元半,名曰“对拗”(即折衷之意)。对拗找之,须视新业主愿意与否,无强制之理。[23]

从以上习惯可发现,福建顺昌、建阳对找价的方式作了规定,而福建平潭、建瓯两县之习惯,买卖双方对找价的次数不以为意,但都强调“不得超过原卖价额”、“不得溢过时价之额”。当然,这只是民间的习惯调查,要想对此有全面的认识,还需要更多的资料来证明。

《明清苏州农村经济料》收录的苏州一户地主的账簿《世楷置产簿》中的数据提供了具体的田价资料。这本置产簿记载了清代160多年间600多起买卖中从找价到杜绝的过程。找价多的有4次才杜绝,一般是一两次,也有从一开始就是绝卖。从时间看,第一次买卖到杜绝大体从几年到十几年,但也有长达70多年的。对于各自土地从出售到杜绝的过程中之原价、找价的金额进行观察,一般最初的价格比时价便宜,然后通过找价,补足差额和时价上涨部分,杜绝时原价与找价的合计数额基本上与时价差不多。[24]从理论上讲,找价的金额应该等于最后绝卖的时价与最初卖价的差额。民间的找价行为也大致遵循着这样的原则。

多数学者认为,这种频繁的、长时间的找价行为,会造成地权的不稳定。但是如果考虑到交易的底线是土地的时价,这种方式大概不会对买主造成不稳定感,也不会对买主造成损失。对于卖主而言,通过找价的方式获得一定的资金使生计得以维持,又能保留土地的回赎权,其优势自不待言。

(二)找价的变异:绝卖后的找价

对于活卖契而言,因为活卖的价格比较低廉,与最终绝卖的价格(也就是时价)有一定差距,对此进行找价是比较正常的,而在绝卖契成立后,还存在相当多的找价现象,这为大多数人所不理解。①民国初年福建古田、南平的司法调查员在对当地的绝卖后找贴之习惯进行调查时就持这种态度。详见前南京国民政府司法行政部编,胡旭晟等点校:《民事习惯调查报告录》,中国政法大学出版社2000年版,第295-296页。有学者认为,“它体现了权利义务关系的不安定和不确定性,也是前近代权利关系的特征的反映”。[25]实际上,这种不稳定和不确定性经常引起纠纷,据岸本美绪的调查,15世纪后半叶、16世纪后半叶、17世纪中叶、18世纪中叶等时期,找价纠纷与诉讼增加,引起了当时政府官员和知识分子的忧虑。[26]但是,就在这样不稳定与不确定的情况下,每天都进行大量的土地房屋交易,找价也仍然发生,并没有产生太多的混乱,民间交易秩序依然正常运转,而找价之习俗也一直保留到20世纪。试想,一种足以对交易的一方造成明显不利的制度,能否长久的存在,能否为民间所广泛接受,这是值得考虑的。

绝卖之后的找价习俗以安徽、福建、浙江为典型:

福建闽清县:闽清习惯,业产虽经立契断卖,数年之后,业主尚得向买主要求找贴,谓之洗断,并付洗断契为凭。[27]此种习惯又见于福建古田县。[28]

福建霞浦县:写明永断葛藤,不敢言贴业之业,尚得立字找贴一二三次,其第一贴照原断价加一,至二、三贴则照第一贴递次减半,但在咸丰成契者,止一卖一贴,同治后者,乃有三贴,俗例然也。[29]

安徽全省:不动产买主于支付价金,领受买得物后,卖业人于正价外,另索找价一次,……找价之额总以不逾正价十分之一为限。[30]安徽当涂县:当涂西南乡卖买产业,卖主于立契成交后,得于三、五月至年余之期间内,向买主要求增价一次,其所增额数,每亩少则四五角、一元,多则二三元不等,由卖主另立增找字,给买主收执为据。[31]

浙江寿昌县:例如,甲有房屋一所,托中绝卖于乙,设定价洋为五百元,当日凭中收足,契约上亦载明“任凭受买人管业,永不再找”字样,房屋亦完全移转于乙。隔数年,甲可向乙照原价洋五百元二成找价,计可找洋百元;又隔数年,甲又可向乙照前找百元二成找价,计可找洋二十元;再隔数年,甲复可向乙照前找二十元二成找价,计可找洋四元,受买人不得拒绝,俗称为“房屋一卖三找”。近年来,人民对于卖买房屋,为便利起见,即依照原买价成数作一度找清者亦有之。[32]

上面列举的各省之习惯表明,民间立契绝卖后的找价是存在一定方式的。安徽省把找价次数限定在一次,找价金额也比较固定。安徽当涂县对于找价的时间也有所规定。福建、浙江以三次为限,找价的金额均是照前找价格依次减少。就是说,找价的次数和找价额度都是有限制的,而最后总的价额也是确定的。如果这样长此以往形成惯例(实际已经形成惯例),买卖双方在进行交易时就会考虑这些因素。买主如果不想为一笔交易付出过多的额外费用,势必在交易价格上进行讨价还价。如果考虑到以后还有一次或者数次价格不等的找价,那么必然会在初始交易时在价格上进行压价,以备日后的找价之需。他应该想到,初始的交易价格和日后找贴价格的合计数额与时价是否吻合,然后再决定是否进行交易。如果这样考虑的话,那么这样的交易与一般的活卖没有较大的差别。也就是说,尽管是绝卖,但最初的原价应该是与时价有一定差距的。而后来的找价,也是为了补足时价与原价的差距。对于买卖双方来说,交易的最后成交,应该是双方都能接受的结果。如果像学者描述的那样,绝卖后的找价对买主是沉重的负担的话,交易根本就无从发生。很难想象,为了一笔土地交易,让买受人十几年甚至几十年处于不稳定的状态。一种找价方式在当地形成惯例,对于交易人而言,这些都是司空见惯的,这不会让买受人处于不安之中,他应该知道交易之后会发生什么事情,对于找价行为是有足够心理准备的。

对于找价之行为,有的地区也有更明确的规定,如前述福建建阳、福建顺昌之习惯,买卖后的找价,视买主意愿与否,绝无强制之理。这里的找价,就没有任何负面影响,完全是一种人际关系在起作用。对于买主来说是没有约束力的。因而,对于找价之行为,我们不能笼统地认为一定对买主不利。

找价习惯的流行,使得有些地区为了避免找价的繁琐,在进行绝卖交易时,采取同时写立正契、找契、绝契等多种契约的办法。这样就避免了以后找价可能带来的纠纷。

江苏省:出卖田土房屋,凭中出立卖契,本为通例。此间习惯,如正契卖价若干,找价则写外有乡例使费,初次加一,二次加一,三次加一,四次八折,五次七折,六次六折,七次加一抽等情,以备各项使费,总共计钱若干,凭中一概收讫,再照云云。有声明于正契后者,有另立一契者,实则所得找价,买者仍核入正价之内,契亦一次成立,卖者亦只知共卖若干亩,得价若干而已。缘社会既有此习惯,非先声明以杜后累不可也。[33]

江苏淞江县:淞江七宝地方,双方为完备手续起见,往往活典、加找、杜绝三契同时成立,惟既经最终杜绝成立后,无论各契上有无年限条件,均应作为绝卖,不能回赎。[34]

江苏武进:查武邑不动产移转习惯,必连立卖、找、杜三契,方无回赎之余地。或仅立卖、杜二契而省去找契手续者;亦有以卖、杜二字并写一契者。[35]

浙江永康:永康县买卖山场、田屋契约,分为三种:一卖契(即正契)、二找契(即中契)、三找截契(即尾契)。例如,价值一百元之产,先立卖契一纸,写价三十元,又立中契一纸,写价六十元,后立找截契一纸,写价一十元是也。[36]

总之,民间对找价之行为有一套成熟的运作方式,无论是找价的次数、找价的方式,还是找价的总价额都有一定的规定,尽管这种规定是以不成文的习惯存在着。而最为看重的是每次找价的数额和总数额,对找价次数倒不是十分在意。道理如前所述。

五、找价纠纷及其存在范围

当然,民间也存在着利用找价之行为纠缠不休而发生事端的现象。

福建古田:古田人将产业卖断后,卖主如果贫不聊生,仍得向买主索钱若干,名曰尽卖。甚有一田尽卖数次者,陋习相沿,颇为社会所苦。[37]

福建南平:卖主对于卖契、典契无力取赎时,得请求找价而尽卖,由尽卖而再尽卖,由再尽卖而再借款,俗语谓之“九尽十八借”。买主得一业,往往受累不堪,地方不良之习惯未有逾于此者。[38]

安徽全椒、来安等县:全椒田地房屋之卖买,契内虽书明价已清楚,而民间仍有找价之风习,甚至一找再找,纠缠不休。每至年关拉驴牵牛,或耸令老朽卧食受业之家,虽经县署再四示禁,而积习相沿,未能尽绝,穷极无聊者无论矣。中等社会亦有借找价二字任意需索,往往酿成讼事,实为不良习惯。[39]

这样的事情之所以发生,一方面是因为民间的交易习惯并没有明晰的界限,往往靠当事人的自觉遵守,具有一定的不稳定性;另一方面也是因为土地交易是一项人格化的交易,交易双方在交易前就存在某种关系,而这种关系不因一次交易的完成而结束。双方的关系是互惠的,也是长期存在的。一般来说,因为这种关系的存在,民间大多数的不动产交易都能够顺利完成。前引苏州《世楷置产簿》中的土地买卖就是明证。但是这种关系也能为出卖人所利用,从而经常性地向买受人一而再、再而三地求索财物。买受人遇到这种情况,如果考虑到日后的交往关系,可以酌情给予一定费用。这种费用是象征性的,带有很大的恩惠和馈赠的性质。岸本美绪在对《徽州千年契约文书》中的68件契约作了统计后,得出结论:加找数额大致为百文至数千文,相当于清代中期贫困家庭几天至几十天的生活费。[40]这样的数额对于不动产的买受人来说是可以承受的。如果买受人从经济利益出发,觉得没必要付出这样一笔费用,那他完全有理由加以拒绝。大多数的找价纠纷就是这样产生的,多数学者就此认为找价之风俗是陈规陋习。但是这样的情况应该是不多见的,在一个注重人际互惠关系的群体中,在一个熟人社会中,如果无限制地进行绝卖后的找价,其行为本身就是对这种关系的破坏。无论找价成功与否,找价人都将失去以往的人际资源,多数人都将以极低的道德水准来评价他,他将成为大家指责的对象,在一个流动性不强的村落中,这对人的打击是很严重的。因为有这些因素制约着,找价人在行事前必然会有所考虑。不排除例外的现象,但是总的来说,因为频繁找价而发生事端的事例应该只占找价交易中的一小部分。大多数的找价还是可以顺利进行。岸本教授认为,“买主的土地所有的正当性反而要由卖主予以支持”,[41]这是将问题看得过于严重了。

六、结语

作为民间交易的习俗,找价适应了传统社会的发展和需要,有其存在的必然性和合理性,对其过多地指责有失公允,也不利于对事物全面的认识。

这是一项不引人注目的课题,目前的研究成果很少,还有待于深入挖掘其价值。本文只是初步的研究,希望能引起专家学者的注意。对之加以深入研究必将丰富传统民法文化的内容。

[1] [24] [26] [40] [41] [日] 岸本美绪.明清时代的“找价回赎”问题[A] .杨一凡.中国法制史考证[C] .北京:中国社会科学出版社,2003.426.426-427.425.429.433.

[2] 江太新.略论清代前期土地买卖中宗法关系的松弛及其社会意义[J] .中国经济史研究,1990,(3):72.

[3] 史尚宽.物权法论[M] .北京:中国政法大学出版社,2000.440.

[4] 刘淼.明清间徽州的房地产交易[A] .平准学刊(第五辑·上册)[C] .北京:光明日报出版社,1989.209-210.217.

[5] 宋会要辑稿·食货[M] .转引自季怀银.中国传统民商法兴衰之鉴[M] .北京:中国民主法制出版社,2003.88.

[6] 名公书判清明集[M] .北京:中华书局,1987.104.321.

[7] 陈铿.中国不动产交易的找价问题[J] .福建论坛,1987,(5):29.

[8] 唐文基.关于明清时期福建土地典卖中的找价问题[J] .史学月刊,1992,(3):26.

[9] [日] 滋贺秀三,等.明清时期的民事审判与民间契约[C] .北京:法律出版社,1998.248.

[10] 田涛,郑秦.大清律例[M] .北京:法律出版社,1999.199.

[11] 李文治.明清时代封建土地关系的松懈[M] .北京:中国社会科学出版社,1993.510-511.

[12] 杨国桢.明清土地契约文书研究[M] .北京:中国人民大学出版社,2009.200.

[13] [14] [15] [16] [17] [18] [20] [21] [22] [23] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] 前南京国民政府司法行政部.民事习惯调查报告录[M] .北京:中国政法大学出版社,2000.294.307.314.555.566.617.317.318.301.297.303.295.319.525.560.610.181.196.205.614.29 5.296.548.

[19] 成规拾遗[M] .转引自杨国桢.明清土地契约文书研究[M] .北京:中国人民大学出版社,2009.187.

[25] [日] 仁井田陞.中国买卖法的沿革[A] .杨一凡.中国法制史考证[C] .北京:中国社会科学出版社,2003.44.