杭州地区血脂调节药的利用分析

2010-07-29李功华

李功华

(浙江省人民医院,浙江 杭州 310014)

高脂血症的治疗日益受到重视,血脂调节药已成为现代药物研究的重点[1]。笔者利用《医院处方分析》课题的数据对杭州地区7家三甲医院和4家二甲医院2006年和2007年门诊、病房血脂调节药的应用情况进行了动态分析,以了解杭州地区血脂调节药的应用趋势,为临床提供参考。

1 资料与方法

资料来源于李大魁教授《医院处方分析》课题(杭州地区项目组)7家三甲医院和4家二甲医院2006年至2007年门诊、病房的处方数据。用Microsoft Visual FoxPro 9.0 SP 2软件进行数据处理。按照药品商品名统计血脂调节药的门诊处方数或住院病房医嘱条数、取药数量、处方金额、应用科室,对门诊总治疗人次日(TPD)前10位的药品进行排序。门诊平均每日实际剂量(DTD)=∑(取药数量×给药剂量×用法)/∑取药数量,TPD=∑取药数量/DTD[2]。

2 结果

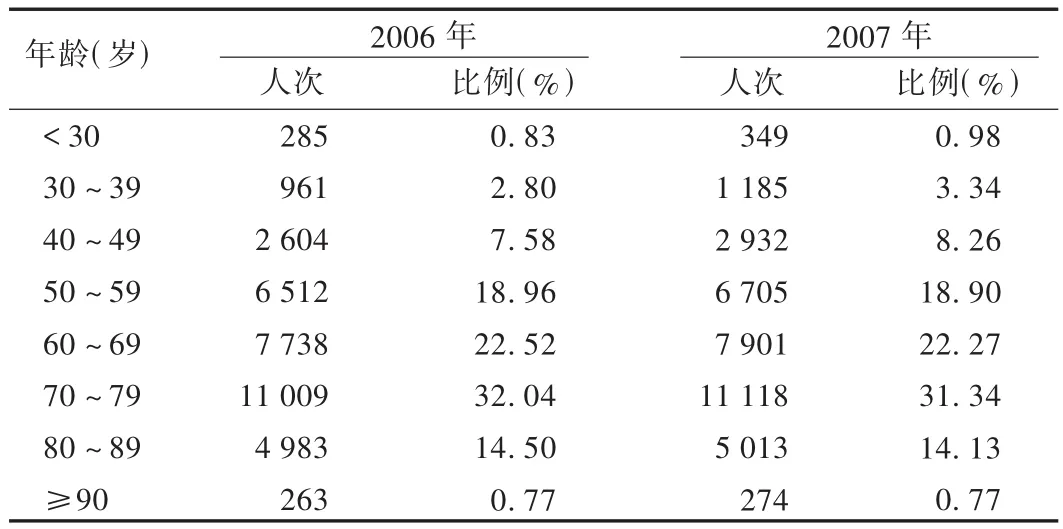

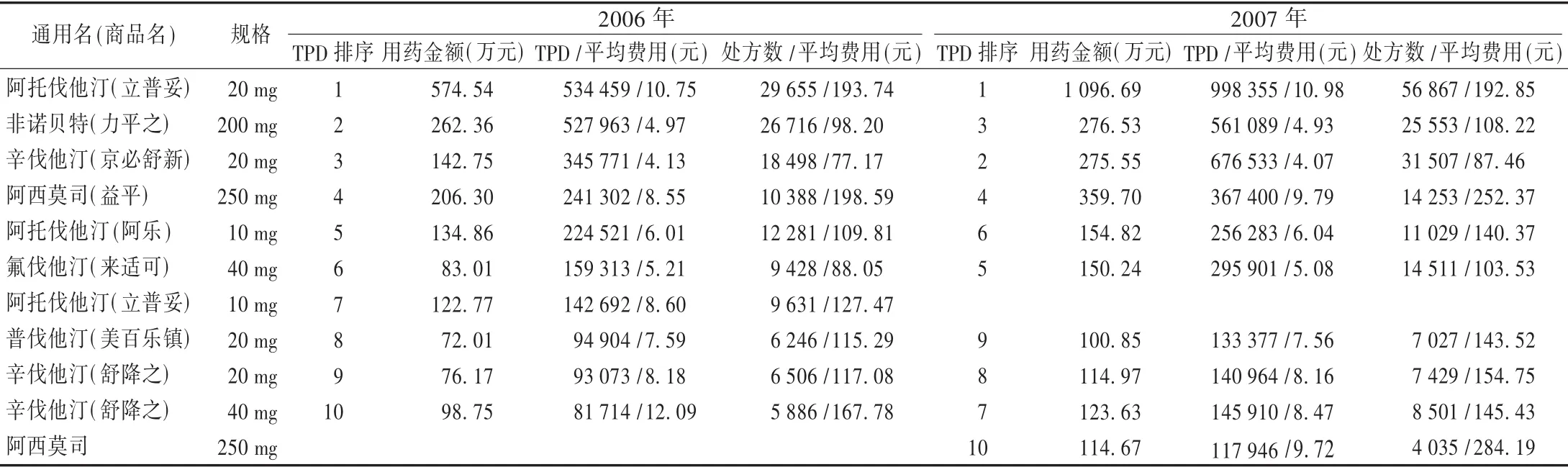

2006年和2007年所统计医院的心血管类药物销售金额分别为27909.93万元和43050.72万元,血脂调节药销售金额分别为2126.74万元和3447.21万元,分别占心血管类药物销售金额的7.62%和8.01%。可见,2007年心血管类药物和血脂调节药的销售金额均比2006年有较大幅度增长。2006年使用血脂调节药的患者有34355人次,2007年有35477人次,其中60~79岁患者最多。各年龄段患者分布情况见表1。15种血脂调节药的门诊处方量2006年和2007年分别为158920张和199494张,其中他汀类分别占68.27%和72.74%,苯氧芳酸类分别占19.30%和15.48%,烟酸类分别占8.08%和10.11%,中药制剂分别占3.03%和1.15%,多烯脂肪酸类分别占0.91%和0.30%,抗氧化剂分别占0.31%和0.21%,保护动脉内皮药分别占0.10%和0.01%。涉及血脂调节药的病区医嘱2006年为196170条,2007年为229662条。各类血脂调节药门诊及病房使用统计见表2。处方数和医嘱数排序前10位的科室列表(表3)显示,无论是门诊还是住院部,血脂调节药在心内科的应用都是最广的,其次,门诊主要是普通内科、内分泌科、中医科,而住院科室主要是高干保健、综合科、神经内科病房。由表4可见,按TPD排序前10位的门诊口服血脂调节药处方数2006年和2007年分别为135235张和180712张,分别占血脂调节药门诊处方总数的85.10%和90.59%;销售金额分别为1773.52万元和2767.65万元,分别占该类药销售总金额的83.39%和80.29%。2006年TPD平均费用最高的血脂调节药为辛伐他汀(舒降之,规格为40 mg),2007年为阿托伐他汀(立普妥,规为20 mg);每张处方平均费用最高的两年均为阿西莫司(益平)。

表1 各年龄段患者血脂调节药的使用人次及比例

表2 2006年和2007年各类血脂调节药门诊处方数及病房医嘱数统计

表3 2006年和2007年血脂调节药门诊处方数和病区医嘱数排序前10位的科室

3 讨论

随着我国人民生活水平的提高及人口日趋老龄化,高血压、动脉粥样硬化等心血管疾病的发病率呈上升趋势。本组资料显示,杭州地区心血管类药物和血脂调节药的销售金额有逐年增长趋势,与其他省份同类药物的利用趋势相符合[3]。血清胆固醇(TC)或低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)升高是冠心病和缺血性脑卒中的独立危险因素之一[4]。LDL-C每下降1 mg/dL,主要冠心病事件的相对危险约降低1%,血脂调节药在冠心病的一级预防和二级预防治疗中均有明确的循证医学证据。从表1可见,使用血脂调节药的患者中,60岁以上患者约占70%,提示该年龄段人群是冠心病发病的高危人群。老年患者往往患有多种疾病,接受多重药物治疗,在接受经细胞色素氧化酶P450-3A4(P4503A4)代谢的他汀类调脂药与其他药物合用治疗时会产生相互作用[5]。

表4 2006年和2007年TPD排序前10位的门诊口服血脂调节药统计情况

我国学者从临床角度将血脂异常分为高胆固醇血症(Ⅰ型)、混合型高脂蛋白血症(Ⅱ型)、高甘油三脂血症(Ⅲ型)、低高密度脂蛋白血症(Ⅳ型)4型[5]。临床治疗中,Ⅰ型一般首选他汀类药物,Ⅲ型一般首选苯氧芳酸类药物。从表2可见,苯氧芳酸类、烟酸类、他汀类血脂调节药临床应用比较多,而抗氧化剂、多烯脂肪酸类、保护动脉内皮药、中成药制剂等临床应用比较少。他汀类的品种主要有阿托伐他汀、辛伐他汀、氟伐他汀、普伐他汀等。从表4可见,无论是处方数、TPD,还是销售金额,阿托伐他汀均居首位,其次是辛伐他汀。几种他汀类药物的TPD有较大差异,可能与其效价有关。一般认为,使LDL-C降低25%的剂量[5],阿托伐他汀为10 mg/d,辛伐他汀为20 mg/d,普伐他汀为40 mg/d,氟伐他汀为80 mg/d。他汀类药物高剂量规格产品比低剂量规格临床使用更广泛,这体现了血脂调节药强化治疗的趋势。京必舒新是国产他汀类药物,从表4可以看出其TPD比较高,说明该药治疗人次多,并且治疗人次的平均费用最低,表明该药价格低廉、疗效确切、副作用小,适合杭州地区高血脂患者的治疗。非诺贝特(力平之)是微粒化的制剂,溶出度和生物利用度比较高,与他汀类合用时发生肌病的危险性相对较少,因此,该药在临床应用中具有一定优势。阿西莫司是一种新型人工合成的烟酸衍生物,不仅能降低血胆固醇、甘油三酯,且半衰期较长、不良反应相对较少。2007年TPD比较高,处于第2位,但其每张处方的平均费用和治疗人次费用都比较高,应用受限。血脂调节药除在心内科使用外,在神经内科、内分泌科、肾内科、血液科、中医科均有较多的使用,这可能与他汀类药物的非调脂作用有关[6-8]。他汀类药物的非调脂作用包括抗粥样动脉硬化、抗心律失常、防治心力衰竭、降低缺血性脑卒中的发生率和危险性,以及治疗骨质疏松等。

综上所述,通过对杭州地区7家三甲医院和4家二甲医院血脂调节药的利用调查,发现杭州地区使用血脂调节药的患者人数有逐年上升趋势,他汀类药物的非调脂作用的使用越来越广泛。他汀类药物的代谢大部分通过P4503A4,与贝特类、烟酸、免疫抑制剂、大环内酯类抗生素、抗真菌药等合用时可发生潜在的药物相互作用,引起骨骼肌毒性和横纹肌溶解。而老年患者往往患有多种疾病,接受了多种药物治疗,在接受他汀类药物治疗时,要充分重视这些相互作用的潜在危害。

[1]高燕灵,扶 玲,朱伟燕.我院2000—2002年降血脂药物的应用分析[J]. 中国药业,2004,13(2):60-61.

[2]巩 红,金 岩,梅 丹,等.北京地区患者使用抗凝血药物的分析[J].中国医院用药评价与分析,2004,4(1):29-32.

[3]闫海英,李 妍,李宏建.我院降血脂药物的使用分析[J].中国药业,2005,14(12):69-70.

[4]刘 静,赵 冬,秦兰萍,等.低密度脂蛋白胆固醇与心血管病发病关系的前瞻性研究[J].中华心血管病杂志,2001,29(9):561-565.

[5]汤 光,李大魁.现代临床药物学[M].北京:化学工业出版社,2003:550-555.

[6]景富春,陈 虹.他汀类药物防治阿尔茨海默病的研究进展[J].中国药房,2006,17(7):541-542.

[7]陈伟荣.抗骨质疏松药物的临床应用进展[J].中国药房,2008,19(32):2547.

[8]李峻极,汪云飞.他汀类药物的非降脂作用[J].中国药房,2001,12(9):564-565.