高中物理课堂“理论”探究式教学案例研究

2010-07-24俞丽萍

俞丽萍

(浙江上虞春晖中学,浙江上虞 312300)

在物理课程的学习过程中,学生用类似物理学家探索物理问题的方式去获取知识、经历过程、领悟物理科学的思想、学习物理学研究方法的过程,我们叫作科学探究.《物理课程标准》中将提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、进行实验与收集证据、分析与论证、评估交流、合作作为科学探究的基本要素.根据探究性学习活动所占的要素数量的不同,我们把探究式教学分为“完全”探究和“部分”探究,如果将探究的七个基本要素全部包含在内的,称之为“完全”探究式教学,反之,如果缺少七个要素中的一个或几个的探究,我们称之为“部分”探究式教学.“部分”探究式教学相对“完全”探究式教学更具灵活性,更能适应当前的物理课堂教学.在“部分”探究式教学中,若没有“设计实验、进行实验”要素,我们可称之为“理论”探究式教学.如何在高中物理课堂中开展理论探究式教学?我们在日常的教学过程中积极开展了教学实践,也有了一定的研究与思考,现撰写本文与同行交流.

1 几个“理论”探究式教学案例

1.1 提供条件,降低难度,开展理论探究

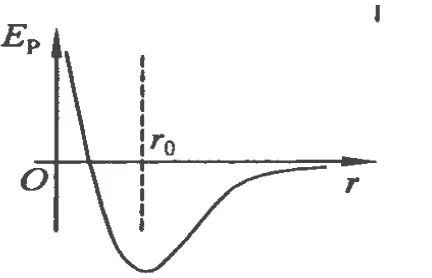

探究内容:人教版选修3-3课本“内能”中探究分子势能与分子间距离的关系.

师:分子势能的大小是由分子间的相互位置决定的.接下来我们通过分子力做功情况来讨论分子间势能的变化情况.

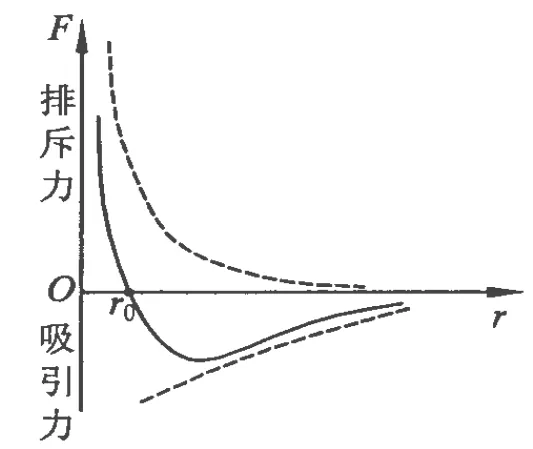

师:分子之间的作用力(指分子间引力与斥力的合力)与分子间的距离有什么关系?

生:当分子间距离r<r0时,分子力表现为斥力;当 r=r0时,分子间的作用力为0;当 r>r0时,分子力表现为引力;当 r≥10r0时,分子间的作用力趋向于零.

师:非常好!我们可以通过图线来理解分子力与分子距离之间的关系(如图1所示,教师在黑板上画出分子力与分子间距离变化的关系).

师:分子力做功与分子势能之间有什么样的关系?

生:分子力做正功,分子势能 Ep减小;分子力做负功,分子势能 Ep增大.

师:假定两个分子的距离为无穷远时它们的分子势能为0,使一个分子固定,另一个分子从无穷远逐渐向它靠近,直至相距很近,请大家在自己纸上建立Ep-r坐标,在图中画出分子势能随分子间距离变化的Ep-r的图线.

图1

学生根据教师提示,在坐标中作图.

教师收集学生的作图情况,并将学生的作图情况通过实物投影仪投影在屏幕上.

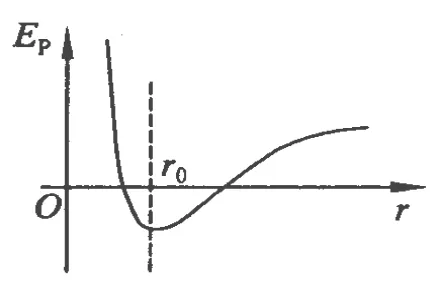

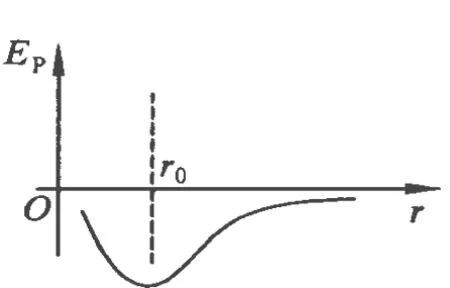

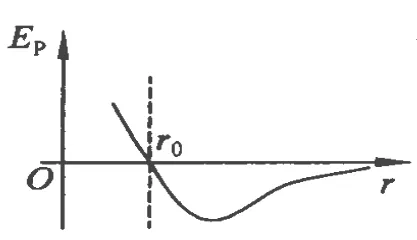

师:下面是几位同学画出的Ep-r的图线.请同学来评估一下,他们画出的图线正确吗?

图2

图3

图4

图5

生甲:图2不正确,当分子间的距离变为无穷远时,分子间的分子势能将变为无穷大,这与两个分子的距离为无穷大时它们的分子势能为0相矛盾.

生乙:图3中,当分子间的距离变为0时,分子势能变为零,这样是不对的.

生:为什么?

生乙:无穷远处的分子势能为零,随着分子间距离的减小,分子势能应该增大,不可能为零.

生丙:当分子间的距离 r>r0时,分子间的作用力表现为引力,随着分子间距离的减小,分子力做正功,分子势能逐渐减小;当分子间的距离 r<r0时,分子间的作用力表现为斥力,随着分子间距离的减小,分子力做负功,分子势能逐渐增大;当分子间的距离为 r=r0分子势能最小.图4中在r=r0位置时,分子势能为零,不是最小的.

师:分子势能是标量还是矢量?

生(集体):标量.

师:分子势能的正负表示大小.

师:图5中图像正确吗?

生丁:正确.

此案例中学生作出 Ep-r图线的过程是一个在已知证据(前提条件)的基础上,进行探究分析的过程.教师在学生作Ep-r图线以前,提出的两个问题(“分子之间的作用力与分子间的距离有什么关系”、“分子力做功与分子势能之间有什么样的关系”)为学生自己作 Ep-r图线作了铺垫,降低了理论探究的难度.不同学生的Ep-r图线充分反映了不同学生的思维探究过程,通过学生自己分析投影出来的Ep-r图线,在评估与交流中逐步得出正确的结论.

1.2 利用已获得的实验结果,开展理论探究

探究内容:人教版选修3-5课本“探究碰撞中的不变量”.

[提出问题]

师:两个相互作用的物体动量变化有什么规律?下面我们通过实验室里拍摄的频闪照片(如图 6、如 7所示)来一起探究这个问题.

图6

图7

教师介绍什么是光滑导轨,并通过演示录像使学生明确图7中频闪照片的得出过程.

[制定探究计划]

师:我们如何根据频闪照片中的信息,来研究两个相互作用的物体动量的变化规律呢?

生甲:将两物体作为研究对象,设物体分别为物体 A和物体B,根据照片中的信息确定弹簧片在弹开以前,系统的总动量 p初与弹开后系统的总动量p末,再来确定 p初和p末的关系.

生乙:A物体作用前后动量的变化量为ΔpA=mAvA′-mAvA.B物体作用前后动量的变化量为ΔpB=mBvB′-mBvB.再来看两者之间的关系.

师:如何从频闪照片中找出有用的信息,来进行分析呢?需要测哪些物理量?如何测量这些物理量?

生:A、B两物体的质量图中已经给出,速度可以通过位移除以时间得到,可以用图中的标尺测量得到位移.初状态时两物体的速度零.

[收集实验数据、分析与论证]

师:下面请同学们自己动手来测 A、B两物体分离后的速度.

学生在数据处理时出现了3种情况:测得两侧各一段位移,并除以时间;测得两侧总的位移,并除以时间;测得两侧相对后面的位移,并除以时间.

[评估与交流]

教师通过实物投影仪将3种情况分别投影到显示屏上.请学生分析哪一种方法最合理,并找出其中的原因.

整理第3种方案的实验数据,可得到 A、B两物体系统动量守恒,即 p初=p末,或ΔpA=-ΔpB,即碰撞前后系统动量守恒.

在本案例的探究式教学过程中,学生没有动手做实验,但在整个过程中,利用实验得到的频闪照片,教师引导学生经历了提出问题→制定计划(理论探究的计划)→收集实验数据→分析与论证一系列的理论探究过程,培养了学生科学探究的能力,使学生的思维能力得到了有效的提高.

1.3 通过多个视角,开展理论探究

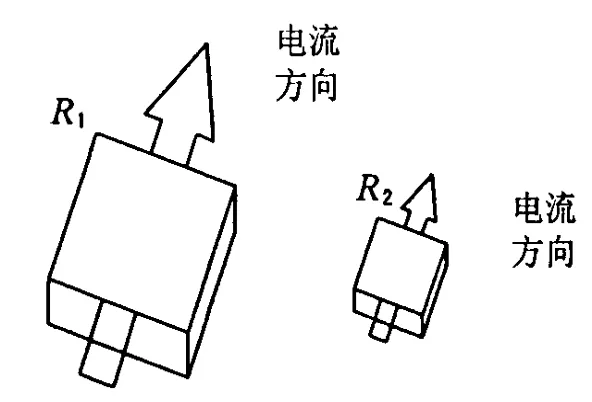

探究内容:人教版选修3-1课本“电阻定律”中的思考与讨论题.

[提出问题]

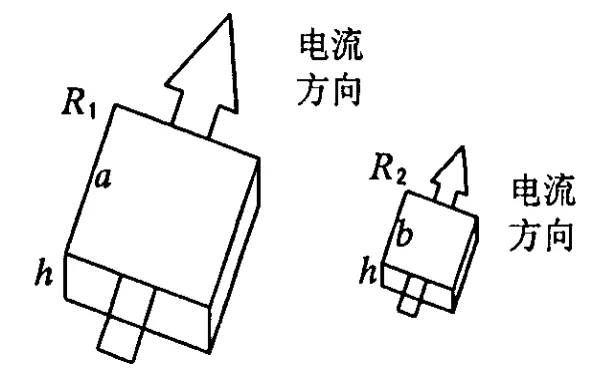

如图8所示,R1和 R2是材料相同、厚度相同、表面为正方形的导体,但R2的尺寸比R1小很多.通过两导体的电流方向如图8所示,这两个导体的电阻相同吗?

图8

[猜想与假设]

生甲:导体 R1与 R2的电阻的阻值不相同,因为R1与R2的大小不一样.

生乙:R1与R2的电阻值有可能相同.

师:你提出这种猜想的前提是什么?

生乙:因为在日常生活当中,我们经常看到体积比较小的电阻,而体积大的电阻,我们很少看到.难道体积小,电阻就小吗?

师:同学们能发表自己的观点,非常好.每个同学现在都有了自己的猜想.下面,请大家自己来探究自己的观点是否正确.(留5 min时间给学生思考)

图9

[分析与论证]

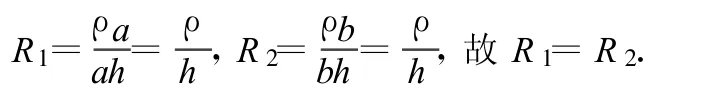

生丙:设 R1与 R2的厚度都为h,R1的边长为 a,R2的边长为 b(如图 9所示),则根据电阻定律有

生丁:将电阻 R1分成4等份,设 a=2b,则电阻 R1可以看成是4个R2,其中两个一组分别并联,然后再把这两组串联,其等效电阻为R2,所以两个电阻应该是相等的.

图10

师:那如果是将 R1分成9等份,情况一样吗?

生:应该是一样的.

[评估与交流]

师:以上探究对大家有什么启发吗?如果要来你制造一个电阻,你会选哪一个?

生卯:R2.R2体积小,省材料,携带方便.

师:对,这就是有关电学元件的微型化问题.

此案例中,学生通过不同的方法加以证明得出“R1=R2” 的结论.

2 关于“理论”探究式教学的思考

2.1 实验验证与科学探究

科学探究需要实验,但有实验未必就一定是科学探究.在科学探究的过程中,有些教师给学生准备好实验用的各种实验仪器,把实验步骤及设计好的记录数据的表格写在黑板上,让学生通过实验总结出物理规律.在这样的操作过程中,学生的动手能力会有某种程度的提高,但学生的创造性思维的能力没有得到应有的培养,这种实验探究并不是真正意义上的科学探究.对于科学探究的核心,目前有两种观点,有人认为“问题”最重要,因为在整个科学探究的过程中都是围绕着“问题”展开的,有的学者认为,科学探究的核心在于对证据收集、解释形成和求证的处理方式上.提出假设并对假设求证或证伪进行设计,这对学生理解科学本质,培养学生的科学探究能力,提高学生的科学素养是非常重要的.可见,科学探究的核心并不完全在于实验能力的培养上,学生动手做实验并不是科学探究的一个必要要素.

2.2 猜想、假设与实验验证

有人认为猜想与假设都需要实验验证,其实不然.在第3个案例“探究比较两个电阻 R1和 R2的大小”中,教师提出问题后,学生进行了猜测,并从不同的角度对猜想的结果进行论证,让学生经历提出问题→猜想与假设→分析论证、得出结论→评估与交流的探究过程,调动了学生自主学习的积极性,在相互的讨论过程中使学生的创造性思维得到充分发挥,这何尝不是一个好的科学探究!可见,理论探究也是科学探究.正是因为理论探究属“部分探究”,少了实验验证的环节,节省了大量的时间,使教师在平时有限的时空内开展科学探究式教学成为可能,“理论”探究式教学因其更具灵活性,更能适应当前的物理课堂教学,也显出了宽大的发展空间.

2.3 “理论”探究式教学案例的开发

中学物理课程各个模块中都安排了一些典型的科学探究的课题,科学探究不应该是一种形式,而是学生获取知识的具体的方式.虽然教材提供了部分的科学探究素材,但数量毕竟是有限的.在平时的物理课堂教学过程中,教师应该根据理论探究式教学模式的特点,发挥自己的创造性,设计一些科学探究的问题,开发一些理论探究的案例,使理论探究成为培养学生科学素养的一个有效途径.

1 蔡铁权.物理教学丛论.北京:科学出版社,2005.

2 封小超,王力邦.物理课程与教学论.北京:科学出版社,2005.

3 胡明浩.“动量守恒定律”教学创新设计.中学物理教学参考,2008(3).