井灌稻典型区地下水动态综合分析与发现

2010-07-06闫学义杨玉春姚章村

闫学义,杨玉春,姚章村

(黑龙江农垦勘测设计研究院,哈尔滨 150090)

0 前 言

近十几年来三江平原垦区“打井种稻”,迅猛发展,已近80×104hm2,约占垦区水田80%。尤其建三江分局已达45×104hm2以上,占分局水田98%,占垦区水田近60%。其中创业农场达3.0×104hm2以上,100%井灌稻,占全场总面积的56.3%。七星农场已达5.0×104hm2,超856农场(4×104hm2)跃居“世界最大”水田农场,更是最大井灌稻场。而从农场范围而论,宝山农场面积109 km2,井灌稻面积0.667×104hm2,占61.5%;850农场平原区面积 363 km2,井灌稻达 2.2×104hm2,占60.6%,并稳产高产,从近几年创高产、超高产的实践中,涌现典型几乎全为井灌稻,井灌稻成为垦区登上生产120×108kg商品粮豆新台阶的最大贡献者,但因大量抽取地下水位,发展水田灌溉,同时降低了地下水位,部分地区尤其建三江分局集中开采区还呈不断下降趋势。为此,对发展井灌稻的功过,尚有争议。笔者经过初步分析认为,至目前为止,地下水位的下降是好事,不是坏事。近年在“十一五”科技攻关中,已对创业、850、291、宝山农场打井种稻开发利用地下水资源进行初步探讨。在这个基础上,本文从这些典型区的地下水动态分析入手,论述新发现,说明井灌不仅是近年垦区粮食生产最大贡献者,而且还是生态水利建设的最大贡献者,具有抗灾水利、资源水利、环境水利的巨大功效。

1 地下水动态分析

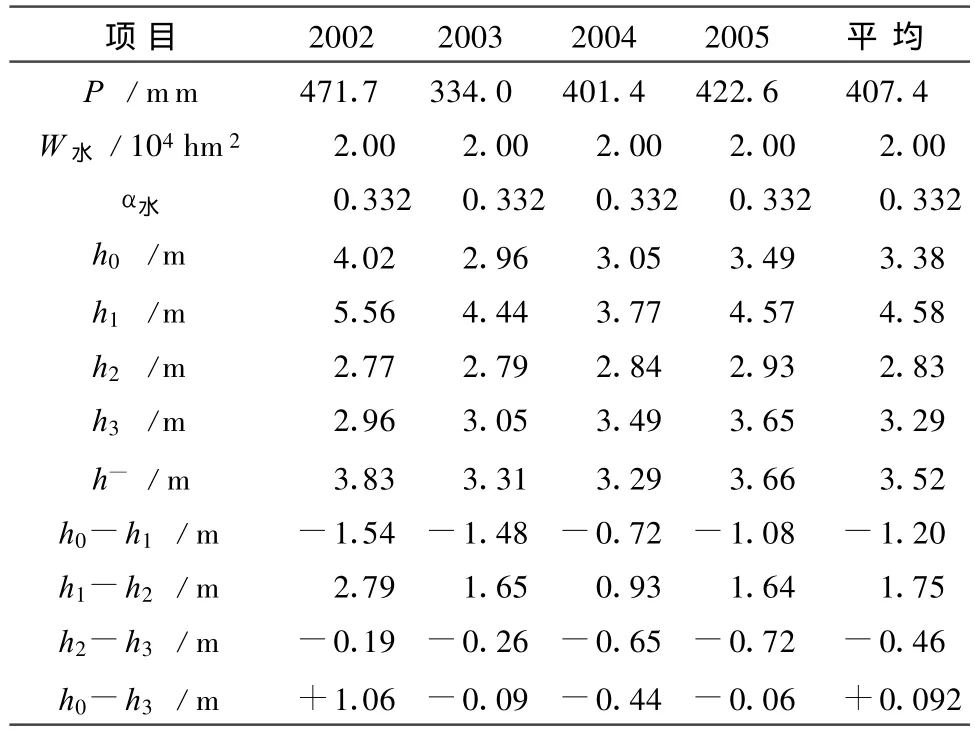

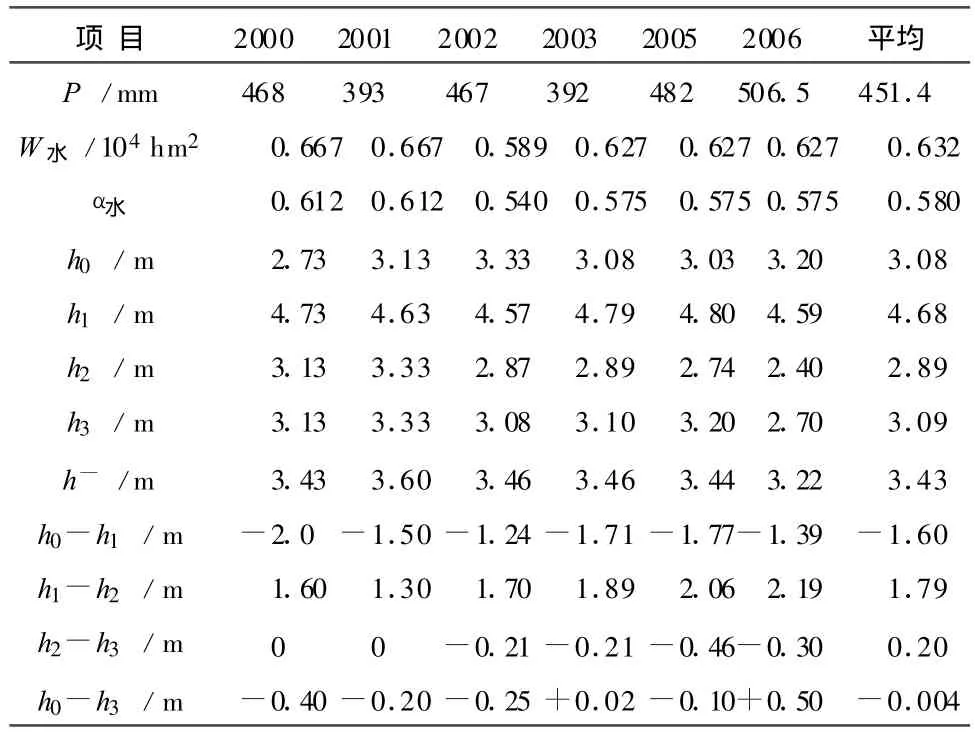

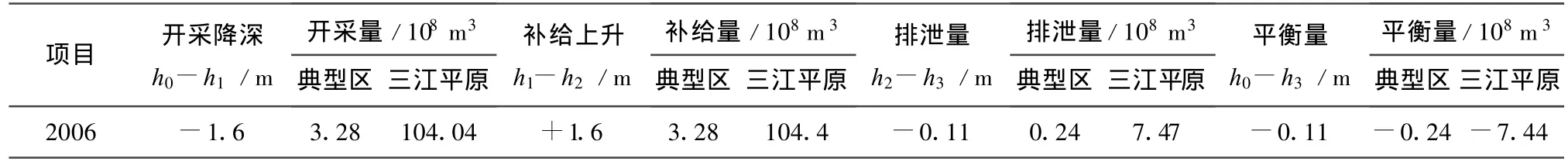

如前所述850、创业、291、宝山农场是垦区发展井灌稻的典型农场,近年地下水动态变化活跃。按年4月至翌年4月为计算水文年,经分析计算可得表1~表4的各典型区地下水动态分析特征值。表中h0为年初开采地下水起始埋深(m);h1为年地下水最大埋深(开采降深,m);h2为年地下水最小埋深(补给升高,m);h3为年末地下水平衡埋深(m);h-为年平均埋深,h-=(h0+h1+h2+h3)/4(m);h0-h1为年开采降深(m);h1-h2为年补给深(m);h2-h3为年排泄深(m);h0-h3为年地下水变幅[降为“-”,升为“+”(m)];P为年降水(mm);W水为井灌稻面积(104hm2);α水为井灌稻面积与平原区面积比。

表1 850农场历年地下水动态特征埋深表Table1 Groundwater buried depth on 850 Farm

表2 创业农场历年地下水动态特征埋深表Table2 Groundwater buried depth of Chuangye Farm

表3 291农场年历年地下水动态特征埋深表Table3 Groundwater buried depth of 291 Farm

表4 宝山农场历年地下水动态特征埋深表Table4 Groundwater buried depth of Baoshan Farm

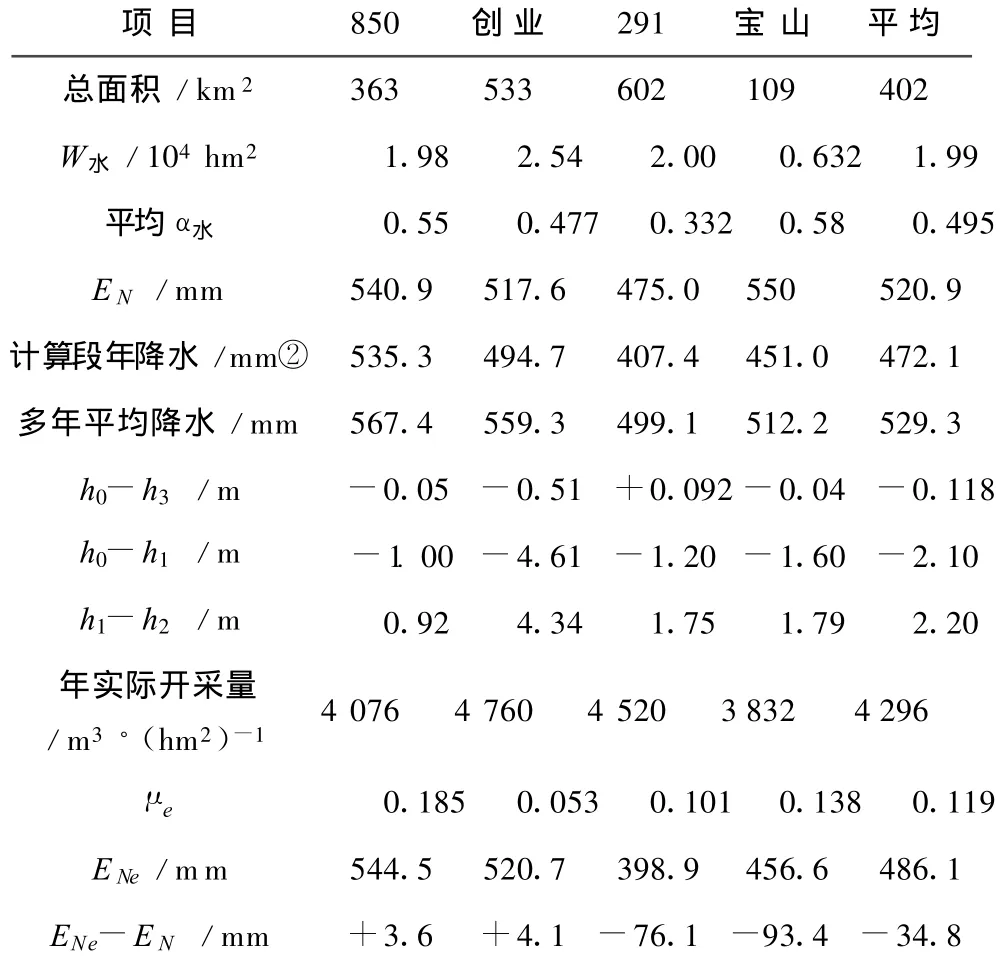

2 若干问题新发现

1)依据表1~表4进行综合地下水动态分析计算可推估灌区的农业实际耗用水(NNe),可以判断补给方式与现状;判断三江平原“雨养”水稻的可能性。纯井灌区从井抽地下水灌溉,满足作物棵间蒸发与叶面蒸腾需水(当地农业需水量EN)的区内实际耗水量或用水量(ENe)为多年平均降水和多年平均地下水增量 μe(h0-h3)之差(ENe),即ENe=P-μe(h0-h3)×1000(mm)[5]。对于很少或没有横向补给的井灌区ENe≈EN。地下水横向补给大,地下水年增量大,ENe<EN。横向排泄大,ENe>EN;P为多年平均降水(mm);μe为含水层综合给水度[年实际地下水耗用量与地下水年开采降深(h0-h1)比,年实际地下水耗用量=水田面积×年单位面积地下水用量。地下水年单位面积用量,经分析计算,创业农场4760 m3/hm2;850农场4076 m3/hm2;291农场4520 m3/hm2,宝山农场3832 m3/hm2][5]。农业需水量 EN=∑Ei,αi[η+K(1-η)];利用上述地下水动态及降水,水田发展等资料,分别综合分析计算各典型区多年平均 ENe,并与EN进行比较(表5)。从表5可见在创业与850农场地下水为垂直补给为主,其中创业农场周边均为高强度开采地下水,几乎截住横向水平补给,且地势低洼、平坦,有利于垂直补给,主要由降水渗透和深层“越层”垂直补给,很少有横向补给与排泄。计算结果 ENe=519.7 mm。以水田占全区面积比α水,从文献[5]表9查得EN=517.6 mm,ENe≈EN,相差仅(ENe-EN)=4.1 mm,似乎有很少的水平流失。850农场二者更接近,ENe=546.4 mm≈EN=540.9 mm,相差+3.6 mm,似乎本区比创业水平流失少,均验证了农业用水(EN)推估符合客观实际,有实用意义。

表5 典型农场ENe与EN比较表Table5 ENeand ENcompare on typical farm

然而291和宝山农场,处于松花江沿岸,不仅垂直补给好,而且尚有大量横向补给,计算的综合水量ENe,291农场仅需EN=395.8 mm,宝山农场ENe仅为455.1 mm,比分别按α水查表9得生态农业用水EN(291农场 475 mm,宝山农场 550 mm),分别少79.1和98.4 mm。体现易实现“雨养”水稻,如宝山农场已经近100%耕地为井灌稻,ENe仅455.1 mm<<EN550 mm,且地下水动态过程中尚表现补大于采;地下水平均埋深尚浅,均在理想或尚偏浅范畴[平均地下水埋深分别为3.43 m(291)与3.5 m(宝山)]。从中不仅反映出这两个农场有很好的垂直补给,而且还有很强的水平横向补给的自然客观条件与规律(尤其初春尚表现江河冰凌压力补给的特殊条件)。这也说明沿江地带,只要水文地质条件允许,发展井灌具有得天独厚的补给条件,而且有利于江河雨洪资源化。以4个典型区综合计算EN与ENe分别为520.9 mm与486.1 mm,EN-ENe=34.8 mm,可视尚为横向补给,若以4个典型区代表全区,则说明可实现“雨养”(降水补给)且采稍大于补。

所以通过这4个井灌稻典型的综合分析计算ENe与EN,不仅从创业与850农场实际验证了本课题对黑龙江农业用水推估和“雨养”农业的研究成果,看出三江平原发展雨养“水稻”可能(4个典型区实际需水均小于多年平均降水),而且从计算ENe区内实际耗水量与EN比较,可以判断地区垂直横向补给或排泄状况与开发潜力。这就是典型区地下水动态分析的第一个新发现。

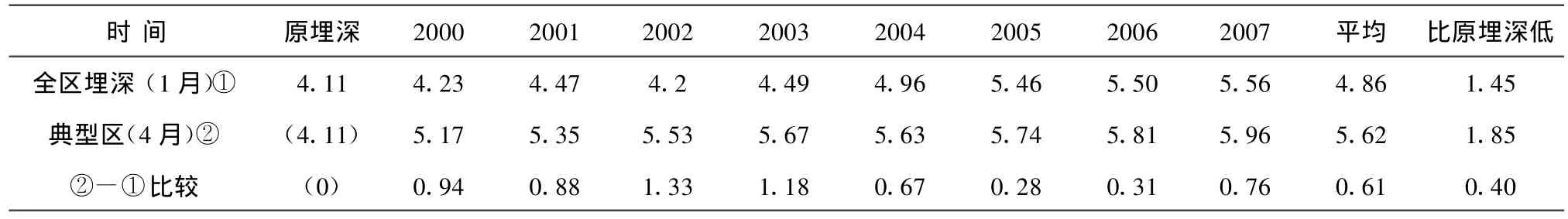

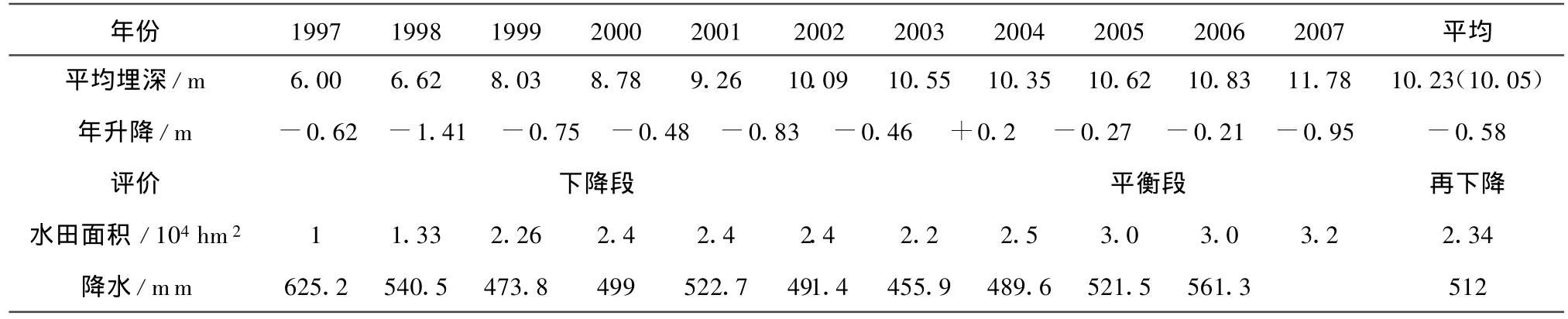

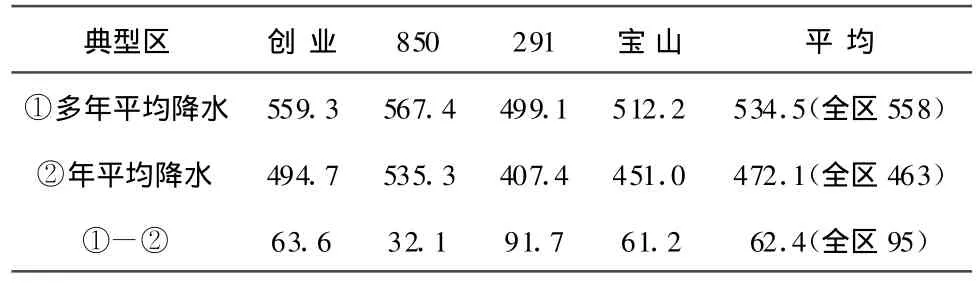

2)从地下水动态分析,可以判断地下水年动态埋深变化,符合综合治理要求,已达除害兴利结合,具有扩大开发的潜力。典型区地下水开发利用强度大(尤其宝山、850、创业),地下水有所下降,但多均在理想与允许埋深范围(<6.0~10 m),而其他地区尤其井灌稻比例小,且是地上引提库灌区则地下水还偏浅(表6、表7),还不利于“排降蓄灌”生态水利建设。从省近年地下水通报整理,三江平原面上(山北地区)的地下水动态变化(1月),可归纳于表8,与4个典型区(4月)平均埋深比,也可以看出全区地下水和典型区一样有一定下降(至2007年全区下降1.45 m;几个典型区平均下降1.85 m,低0.40 m。与平均埋深比,平均低0.76 m。即使创业农场年平均埋深2007年已达11.78 m,比1997年降低5.78 m,平均降低0.58 m/a,但埋深仍在黏土层(厚13.5 m)内,呈弱承压,且与暂定的临界埋深15.0 m仍有距离,从全区2007年平均埋深5.56 m和典型区平均埋深5.96 m,离全区暂定的临界埋深10.0 m,也有较大的距离。创业农场早在1997年就认为已超采,故从1997~2002年地下水位有较大下降,共降4.68 m(平均降 0.8 m/a,最大达1.5 m),但2003~2005年恢复稳定(徘徊在4.82 m上下),是由于2000~2004年水田面积稳定后,因水位下降增加激发补给的结果。而2005年后农场与周边水田又快速发展(增加13.33×104hm2以上),又形成2006年以后水位大幅度下降的趋势(表9),但由于地下水下降同样可产生新的激发补给,估计今后随着水田发展稳定,地下水位能在新的埋深下实现新的采补平衡(据初步分析计算,有可能在15.0~20 m取得新平衡,已有专门论述)[5,7]。因此从地下水埋深变化态势,距离我们提出的潜水区允许埋深6~10 m;弱承压区15~20 m;混合区 10~15 m(全区亦可为10~15 m),还有较大距离。且计算分析年段处枯水期年段平均降水少62.5~95 mm(表10),所以尤其从全区而言还有更大开发潜力。

表6 三江平原几个典型区等地下水埋深表Table6 Groundwater buried depth of several typical area in Sanjiang Plain

表7 普阳农场柳山地区地下水埋深动态(井灌稻面积尚小)Table7 Groundwater buried depth variation in Liushan Area of Puyang Farm

表8 三江平原(山北)平均地下水埋深与典型区平均埋深历年动态比较表Table8 Groundwater buried depth variation compare between of Sanjiang Plain and typical area /m

表9 创业农场近年地下水平均年埋深统计表Table9 Average buried depth of Chuangye Farm in recent years

表10 2000~2006年4个典型区平均年降水与多年平均降水比较表Table10 Yearly average rainfall and historical rainfal of four typical areas from2000 to 2006 /mm

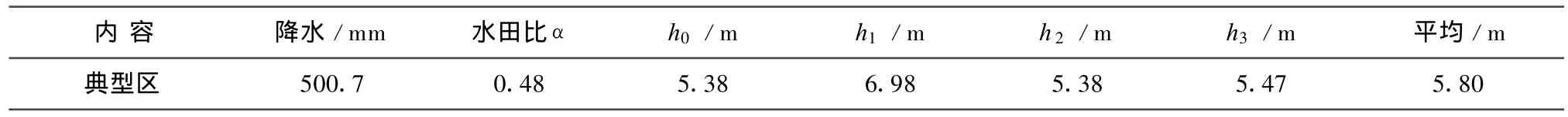

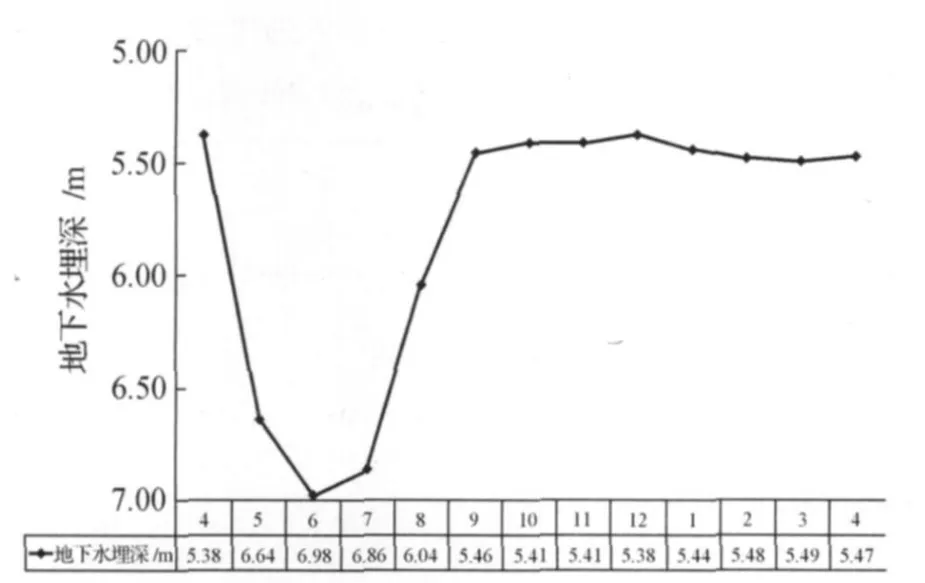

3)以4个典型区2006年水平推估三江平原可以发展以井灌为主的灌区266.7×104hm2,且能达到采补平衡、供需平衡。从表1~表4,以2006年的4个典型区的地下水动态可得出平均地下水动态曲线图表(图1、表1),由图 1、表1可见,2006年年平均降水500.7 mm,少于多年平均降水533.4 mm,水田比等于0.48,可以实现采补平衡[(h0-h1)=(h1-h2)=1.6 m](表11)。可以计算4个典型区地下水年开采量、年补给量、年排泄量、平衡量。若三江平原井灌稻发展达到4个典型区2006年水平,则三江平原区全区面积5.08×104km2(扣去兴凯湖平原与台地面积)即可以发展259.1×104hm2水田,同样可以计算出年开采量(104.04×108m3)、补给量(104.04×108m3)、排泄量=平衡亏量(7.41×108m3)(表12)。达到采补平衡。采取“沟井闸”措施,增加蓄水补给;采取节水灌溉措施(现平均地下水用量4296 m3/hm2),即可能实现井灌稻为主的水田面积266.7×104hm2。

表11 4个典型区2006年降水、水田比、平均地下水动态特征值表Table11 Rainfall,paddy field ratio and average groundwater of four typical areas in 2006

表12 4个典型区及预计三江平原开采量补给排泄平衡计算表Table12 Groundwater recharge and drainage balance calculation in four typical area and Sanjiang Plain

图1 2006年4个典型区平均地下水动态曲线图Fig.1 Average ground water dynamic of four typical areas in 2006

由于这些典型分别代表不同类型水文地质条件(850农场可代表潜水区及三江平原区内河谷平原;创业农场代表弱承压区及同抚地区;291农场可代表混合区,尤其挠虎地区;宝山农场可代表沿江及绥萝地区),且4个典型区 2006年平均降水500.7 mm,偏旱年,比多年平均降水(533.4 mm),少近33 mm,所以若按降水533.4 mm充分利用,即使不考虑横向补给因素,从表7可计算得α水≈0.52,则可发展水田264.2×104hm2;又由于这4个典型区是三江平原中比较干旱地区,从多年降水典型区平均533.4 mm,比全区558 mm,少近25 mm,同样即使不考虑横向补给因素,全区558 mm降水若得到充分利用,从计算得α水≈0.6,则可发展水田300×104hm2以上。所以以2006年具体年份和典型区自然条件及当前水资源开发利用水平,推估全区具有客观现实意义,还留有发展余地,也将是今后科研的重要内容与主攻方向。再者现已有相当规模的地表提引库灌区及大量过境地表径流及近50%其它台、坡、山地水资源可能的影响与应用,所以三江平原建设以井灌为主的267×104hm2粳稻生产基地有可能,是第三个重大发现。

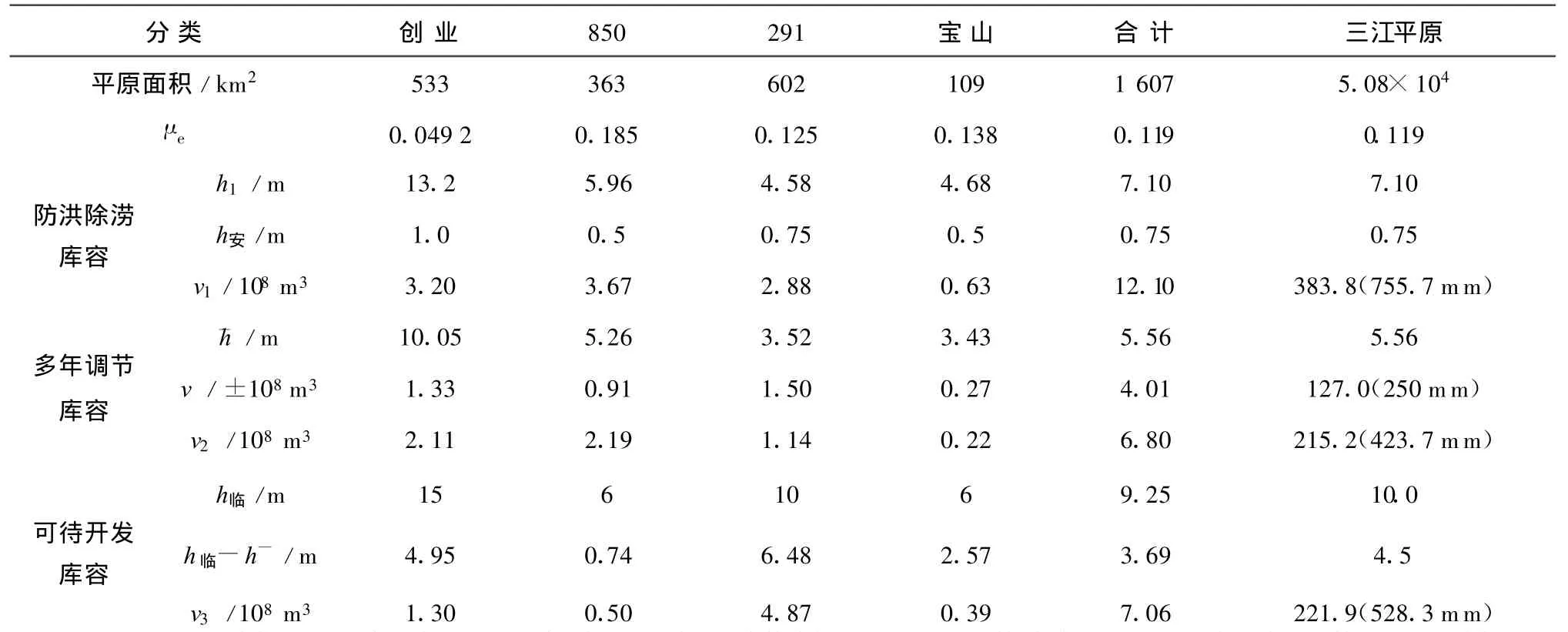

4)从各典型地下水动态平均埋深分析,地下水下降,可使典型区具有(6~10)×108m3除涝、防洪、多年调节当地水资源、待开发的地下水库容。若按此规模发展至整个三江平原,今后可获约(200~400)×108m3的防洪除涝、多年调节和可再开发的库容(表13)。

表13 三江平原地下水库各种功能库容估算表Table13 Capacity evaluation of groundwater reservoir in Sanjiang Plain

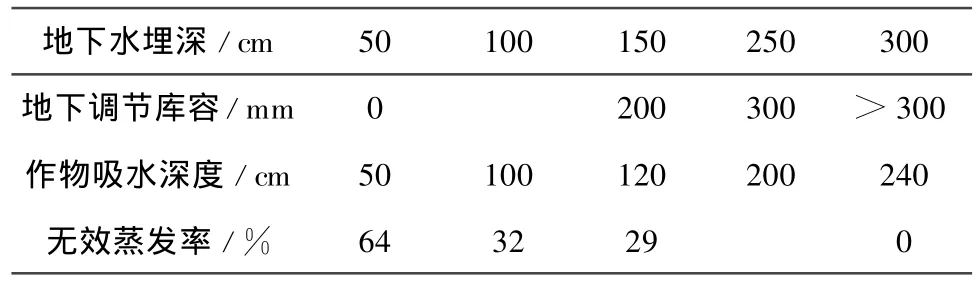

4个典型区的地下水在雨季前可把地下水埋深降至 7.1 m(¯h1),扣去 0.75 m 防涝渍埋深(¯h安),则可容纳 V1=(¯h1-¯h安)μe×1000=755.7 mm 洪涝水,相当于三江平原拥有383.8×108m3防洪涝库容,似乎三江平原年最大雨量800~900 mm为一次降雨也可容纳,从某种意义可根治洪涝。从三江平原5~10 a每次降雨P1+Pa=125~150 mm,按河北经验计算不产流埋深(Hm),Hm=0.016(P1+Pa)+1=3~3.5 m[8],而从表14可见雨前埋深4.58~13.2 m,大大超过不产流埋深,可使雨洪涝水资源化,充分利用当地水资源。

表14 地下水埋深与调节库容,根吸水深度及地下水无效蒸发率表Table14 Groundwater buried depth,adjusting capacity,root absorbing depth and valid evaporation rate of groundwater

而地下水库调节库容以4个典型区水平论,按年平均埋深计,平均达5.56 m,其中2 m为土壤库容,其调节库容按表14计,可达 250 mm,余下按地下水库容计可达430 mm,二者共有近700 mm,地下调节多年降水库容400×108m3,也可以说即使1 a一滴雨不下也可保证灌溉,实现以丰补歉。

因此三江平原5.08×104km2(不包括兴凯湖湖积平原和台地),若达到目前4个典型区2006年水平,可获得约(200~400)×108m3的防洪除涝和多年调节地下水库容,相当于近5个尼尔基水库,相当于我省现有所有库容的2~3倍以上。

从4个典型农场的开发潜力分析,除850农场较少,其他还有很大允许开发库容,从表13可见850农场0.5×108m3,291农场可达4.87×108m3,三江平原可达200×108m3以上,又相当于2006年三江平原全区开采量的2倍,可见三江平原地下水开采潜力之大,很难有超采之说。

从4个典型,每年最小地下水埋深也均在3.00 m以下,可使地下水的无效蒸发等于0[8],从而保护地下水资源且可防治盐碱。而从三江平原现状而言,如像普阳柳北和一些提引灌区而言,地下水埋深偏高,不仅雨季易成涝渍,而且旱季会产生大量地下水有害且无效蒸发,恶化生态和生产条件,成冷渍低产田,可能就是这个原因,而使近年来渠灌稻反而不如井灌稻。而典型井灌稻区地下水均在3.00 m以下,有利于改善地下水排水条件,提高通透性,有利于改善生态和生产条件,使作物稳产高产。可能就是这方面原因,使建三江原潜育冷浆白浆土,发展井灌稻后,近几年能创造全垦区的高产和超高产最好记录。从这个角度而言,对历来所提及的“以稻治涝”的旧理念,值得反思,而只有“打井种稻”,才能“真正治涝”,从三江平原种稻历史,尤其近年宝山、850、291、甚至建三江分局“打井种稻”出现的奇迹足以证实这种新理念。

为此,井灌稻农场普遍降低地下水,形成巨大的土壤和地下水库,不仅可防治或缓解洪涝,而且可以多年调节三江平原年500~600 mm不同降水资源,满足不同水田比的雨养农业,甚至有的可实现100%雨养水稻(如宝山农场等)还能改善农业生态和生产条件,支撑三江平原建设成国家最大粳稻基地,实现“灌降排蓄”为主的生态水利建设[10]。这种得天独厚的自然条件,可为本文分析的最大新发现。

4 结 论

从创业、850、291、宝山4个典型井灌稻农场地下水动态综合分析,发现三江平原不仅有大量的垂直补给条件,而且还有大量横向补给条件(尤其沿江河地区),可支持以井灌为主的三江平原266.7×104hm2水稻发展,而成当今和将来生产商品粮豆最大贡献者;可实现“沟—井—闸”为主,“闸站沟渠管洞”为辅的“排降蓄灌”生态水利建设;改善生态,保护环境;建设具有巨大抗灾防害和多年调节地下水库,实现三江平原水资源合理利用优化配置,支撑三江平原经济资源生态可持续发展。这些新发现,就是三江平原井灌稻的贡献和功能。

[1]陈福生,佟兆生,高洪伟,等.浅析三江平原建三江地区创业农场地下水资源[J].水利科技与经济,2003,9(3):11-18.

[2]金志刚,刘学金,贾庆丰,等.八五〇农场地下水资源可持续开采利用研究[J].黑龙江水专学报,2009,36(1):8-11.

[3]李宏勋,陈 杰,李 伟,等.291农场地下水资源开发潜力初步分析[J].水利科技与经济,2008,14(1):49-51.

[4]施树有,祝玉民,杜 崇,等.宝山农场水资源优化配置实践研究[J].黑龙江水专学报,2007,34(2):7-10.

[5]田 园.田园水利文集[M].北京:中国水利水电出版社,1998:59-84.

[6]陈福生,姚章村.地下水年亩用水量的确定[J].水利天地,2005,(5):10.

[7]夏广亮,于雪峰,韩玉梅,等.黑龙江省农业用水推估与雨养农业刍议[J].黑龙江水专学报,2007,34(4):10-13.

[8]赵 清,韩玉梅,杨玉春,等.三江平原建三江地下水激发补给再分析[J].黑龙江水专学报,2008,35(1):1-4.

[9]韩玉梅,赵 清,姚章村.三江平原建三江地下水激发补给再计算[J].黑龙江水专学报,2008,35(2):20-23.

[10]方 生,陈秀玲.农业节水灌溉与咸水利用淡化[M].北京:中国农业科学技术出版社,2008.105-115.

[11]闫宝宏,杨玉春,姚章村.论“灌降排蓄”是黑龙江省理想的生态水利模式[J].黑龙江水专学报,2008,35(3):55-59.