La掺杂对AgSnO2电接触合金阴极侵蚀区成分的影响

2010-06-30姜凤阳王俊勃杨敏鸽蒋百灵

付 姜凤阳 王俊勃 杨敏鸽 刘 英 蒋百灵

(1. 西安理工大学材料科学与工程学院 西安 710048 2. 西安工程大学机电工程学院 西安 710048)

1 引言

AgSnO2是一种广泛应用于低压电器领域的新型无毒 AgMeO触头材料[1-2]。研究表明,AgSnO2电接触材料在电弧作用下,其表面易形成 Ag富集区和SnO2富集区。Ag富集区的形成增加了触头因熔焊而失效的可能,侵蚀量也由于 Ag液滴更容易喷溅而增加;而触头表面的SnO2聚集增加了触头的接触电阻,而且难熔相较脆,易产生裂纹和剥离损失[3-4]。SnO2颗粒细化,尤其当尺度达到纳米级别时,具有很大的表面积,可以提高触头表面银熔池的粘度,减少熔融银的飞溅损失,提高触头的抗电弧侵蚀性能[5-6]。同时,通过添加特定的添加剂如MoO3,Bi2O3,TiO2,CuO,Fe2O3等以改善 Ag 对SnO2的润湿性,使氧化物粒子悬浮在银的熔融体系中,减少形成氧化物聚合区几率,可以有效降低开关操作过程中的温升[7]。

稀土资源在我国储藏量大,价格较低。稀土金属氧化物具有细化晶粒的作用,能较好地分布于银基体中[8]。同时稀土具有较高的分解温度(>2000℃),在电弧作用下不易迅速分解和升华,将其添加到AgSnO2材料中,可以增加Ag液的粘度,提高材料的抗熔焊及耐电弧侵蚀能力[9]。因此,近年来有关添加稀土氧化物的银氧化锡电接触合金的研究得到了广泛的关注[8-10]。

本文应用化学共沉淀、高能球磨技术及常压烧结等方法制备了掺杂La元素的纳米复合AgSnO2合金,并与未掺杂的 AgSnO2合金相比较,通过观察电接触材料电弧侵蚀形貌,并对Ag富集区和SnO2富集区的成分变化进行分析,探讨掺杂元素及其含量对合金电弧侵蚀特性的影响。

2 实验方法

2.1 材料制备

将一定量的 SnCl4和 LaCl3水溶液混合(La/Sn原子比分别为 0∶1、5∶14和 4∶5),在机械搅拌作用下,缓慢滴加 NH3·H2O至 PH=9-10(La/Sn原子比为0∶1的PH值到2),陈化,过滤,水洗,干燥,研磨,在马弗炉中经 400℃焙烧 1h得纳米SnO2粉末和含 La掺杂的纳米复合 SnO2粉末(即(SnLa)O2)。

将SnO2、(SnLa)O2纳米粉,分别加入粒度<74µm 的 Ag粉中(质量比 Ag∶SnO2=88∶12),在QM-3A型高能球磨机中球磨混粉,球磨参数为:钢球,球料比 10∶1,时间为 1h。将得到 AgSnO2复合粉末分别经 200~400MPa冷压成坯→650℃、8h烧结→1500MPa复压→650℃、4h复烧→1500MPa复压→300℃、2h退火,制备出直径为 10mm,高10mm的Ag基电接触合金块体试样。

表1 纳米复合AgSnO2合金样品编号和主要性能Tab.1 Samples number and properties of nanocomposite contact alloys

2.2 测试分析

采用阿基米德排水法测量密度,FQR-7501型涡流无损电导仪测量电导率,MH-3型数字显微硬度计测试合金的硬度,样品编号与主要物理性能见表1。为探讨材料的电弧侵蚀特性,采用自行设计的模拟放电试验机对每个样品进行100次放电实验,采用直流脉冲电源,电流30A,以试样为阴极,直径为3mm的W针为阳极。实验前后的试样表面形貌及成分分布分别采用JSM-6700F型冷场发射扫描电子显微镜(Field Emission Scanning Electron Microscope,FESEM)及其附带的 X射线能谱仪(Energy Dispersive Spectrometer,EDS)进行分析。

3 结果与分析

3.1 纳米复合电接触材料的微观组织

图1为样品的冷场发射扫描电镜(FESEM)形貌。由图可见,第二相氧化物基本保持粉末时的纳米颗粒尺寸,未因烧结而长大。但无掺杂的1号样品局部出现了少量氧化物团聚现象,使合金存在一定的孔洞,致密性变差。而对于含有一定量 La元素的 3号样品,由于 La元素的加入明显抑制第二相的长大,同时使纳米SnO2的长大对保温时间不敏感[11],使纳米粒子弥散分布于基体之中,可减少孔洞数量,提高合金致密性。

图1 纳米复合电接触材料的FESEM照片Fig.1 FESEM photographs of nanocomposite contacts alloys

均匀弥散的AgSnO2复合材料可以避免因SnO2富集形成绝缘层而导致接触电阻升高,减少 SnO2颗粒对基体的割裂作用,改善 AgSnO2触头材料的加工性能,增强抗熔焊、耐电弧烧损的能力,提高触头的电气使用性能。

3.2 电弧侵蚀形貌和成分分析

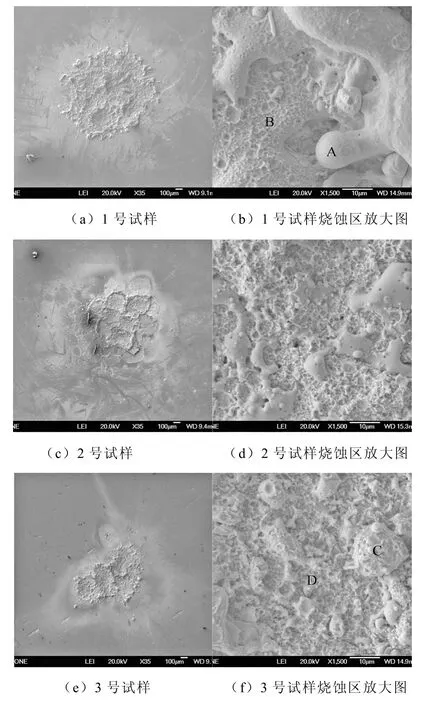

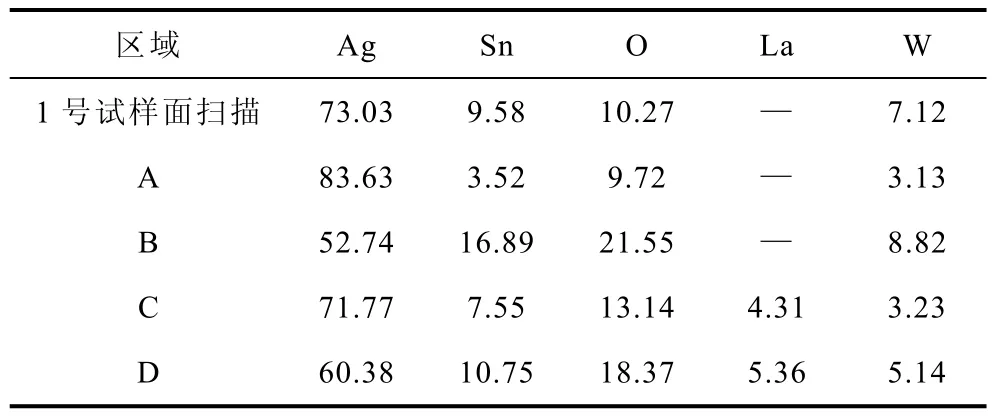

图2为合金发生放电后的组织形貌,表2为能谱分析的成分数据。经相同条件的电弧侵蚀后,不含掺杂元素的1号样的烧蚀面积较大(见图 2a),合金击穿表面由大片 Ag液喷溅所形成的微观凸体较多。进一步从微观形貌来看(见图2b),Ag液喷溅较为激烈,形成了液态金属凝固后的山包状的富银区(图中的 A处),且其表面存在一定数量的气孔和裂纹。在富银区外相对平坦的 B处,为 SnO2富集区。而对于掺杂了一定量 La元素的 2号样品,相对于无掺杂的 1号样品,其放电后样品表面的烧蚀面积明显变小,且分布较为分散(见图 2c),材料表面发生的局部熔化和 Ag液集中喷溅的现象减轻(见图 2d)。随掺杂量的增大,如掺杂稀土 La元素较多的 3号合金,其样品表面的烧蚀面积更小(见图2e)。并且通过烧蚀中心区域放大图可以看出(见图2f),除去少数液滴外,没有出现明显的Ag液喷溅流动现象,气孔、裂纹数量明显减少。对图2f中的液滴处(见图2f中的C处)进行EDS分析,发现其Ag含量相对于1号样中的富银区明显减少,而Sn含量明显增多。相应地,图中的D处成分相对于SnO2富集区,Sn含量明显减少,Ag含量明显增多。同时,通过对烧蚀区域EDS面扫描发现,所有合金样品都含有 W 元素,这是在烧蚀过程中从阳极转移到样品表面的。

图2 纳米复合电接触合金放电后的FESEM照片Fig.2 FESEM micrographs of nanocomposite contact alloys after arcing erosion

表2 纳米复合AgSnO2合金样品电弧侵蚀区的能谱分析数据Tab.2 Composition of nanocomposite contact alloys after arcing erosion measured by EDS

3.3 分析与讨论

对于含第二相粒子的分散体系,电弧主要集中分布在阴极表面导热性差的第二相和相界上,随第二相的纳米化,电弧在阴极表面跳跃式运动的速度加快,在阴极表面产生的阴极斑点尺寸也随之减少,纳米相有分散电弧和裂化阴极斑点的现象[12-13]。同时,将SnO2粒子细化成纳米级,可以增加粒子与液态 Ag之间的接触面积,即增大液体与粒子之间的摩擦力,提高 Ag液体的粘度,这些都可在一定程度上减轻电弧烧蚀倾向。但即便如此,对于无掺杂的纳米复合 AgSnO2合金,其电弧侵蚀特性依然以液态喷溅为主,易造成材料损耗。

而对于掺入 La的 AgSnO2合金,一方面由于La的加入能有效地控制纳米 SnO2晶粒的长大和团聚现象的产生;另一方面,镧氧化物的高热稳定性,使其在电弧作用下不易迅速分解和升华,悬浮在Ag熔池中可增大 Ag液的粘度,从而降低了喷溅侵蚀量。此外,作者认为由于稀土金属氧化物电子逸出功比较低,它的加入使触头表面的逸出功也有所降低,蒸气压有所升高。因此在燃弧时,会使电弧弧根面积增大,降低了电弧输入触头燃弧区域的热流密度,这对改善触头材料的耐电弧侵蚀性能起到了至关重要的作用。此时,电弧侵蚀以蒸发沉积为主,即以银挥发的方式脱离合金表面。挥发的银蒸气一般以原子团的形式存在,且一旦与合金表面凹凸处接触就凝结成细小的液滴,因而使Ag与SnO2富集的倾向减弱,孔洞和裂纹的数量明显减少,具有较好的耐电弧侵蚀特性。

4 结论

(1)La元素的加入,可以明显抑制电弧侵蚀过程中纳米复合AgSnO2合金表面Ag与SnO2富集区的产生。

(2)随La掺杂量的增加,材料表面发生的局部熔化和 Ag液集中喷溅的现象减轻,除一些小液滴外,没有出现明显的液滴喷溅现象,电弧侵蚀以蒸发沉积为主。

[1]Hauner F, Jeannot D, Mcneilly K, et al. Advanced Ag-SnO2contact materials for the replacement of AgCdO in high current contactors[C]. Proceedings of the Forty-Sixth IEEE, on Electrical Contacts, 2000:225-230.

[2]Hauner F, Jeannot D, Mcneilly K, et al. Advanced AgSnO2contact materials for current contactors[C].Proceedings of 20th International Conference IEEE,on Electrical Contacts, 2000: 19-24.

[3]任俊杰, 万江文, 荣命哲, 等. AgMeO材料触头的电弧侵蚀形貌特征[J]. 电工技术杂志, 1997, 9(5): 9- 12.Ren Junjie, Wan Jiangwen, Rong Mingzhe, et al.Study on arc erosion characteristics and surface morphology of AgMeO contacts [J]. Electrotechnical Journal, 1997, 9(5): 9-12.

[4]张昆华, 管伟明, 孙加林, 等. AgSnO2电接触材料的制备和直流电弧侵蚀形貌特征[J]. 稀有金属材料与工程, 2005, 34(6): 924-927.Zhang Kunhua, Guan Weiming, Sun Jialin, et al.Preparation and DC arc erosion morphology of AgSnO2contact materials[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2005, 34(6): 924-927.

[5]王俊勃, 胡大方, 杨敏鸽, 等. Fe掺杂纳米复合Ag-SnO2电接触材料耐电压性能[J]. 电工技术学报,2007, 22(5): 24-28.Wang Junbo, Hu Dafang, Yang Minge, et al.Dielectric strength of Fe-doped nanocomposite Ag-SnO2contact[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2007, 22(5): 24-28.

[6]徐爱斌, 王亚平, 丁秉钧. 新型AgSnO2触头材料的制备和电弧侵蚀特性[J]. 材料研究学报, 2003, 17(2): 156-161.Xu Aibin, Wang Yaping, Ding Bingjun. Preparation and arc erosion characteristics of new type of AgSnO2alloys[J]. Chinese Journal of Materials Research,2003, 17(2): 156-161.

[7]Jeannot D, Pinard J, Ramoni P, et al. Physical and chemical properties of metal oxide additions to Ag-SnO2contact materials and predictions of electrical performance[J]. IEEE Trans. on CPMT-Part A, 1994,17(1): 17-23.

[8]曹曙光, 谢明, 陈力, 等. 稀土元素在银氧化锡触头材料中作用的研究[J]. 贵金属, 2005, 26(1): 17-20.Cao Shuguang, Xie Ming, Chen Li, et al. Study of the effects of rare earth element addition on the structure and properties for Ag-SnO2contact materials[J].Precious Metals, 2005, 26(1): 17-20.

[9]王海涛, 王景芹, 赵靖英. Ag/SnO2-La2O3-Bi2O3触头材料的研究[J]. 稀有金属材料与工程, 2005, 34(10): 1666-1668.Wang Haitao, Wang Jingqin, Zhao Jingying. Study on the Ag/SnO2-La2O3-Bi2O3contact material[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2005, 34(10): 1666- 1668.

[10]Wang Junbo, Zhang Yan, Yang Minge, et al. Observation of arc discharging process of nanocomposite Ag-SnO2and La-doped Ag-SnO2contact with a highspeed camera[J]. Materials Science and Engineering B, 2006, 131(1-3): 230-234.

[11]杨敏鸽, 王俊勃, 陈立成, 等. 化学共沉淀法制备镧掺杂纳米二氧化锡的研究[J]. 现代化工, 2006, 26(7): 179-182.Yang Minge, Wang Junbo, Chen Licheng, et al. Study of La-doped nanosized SnO2by chemical coprecipitation[J]. Modern Chemical Industry, 2006, 26(7): 179-182.

[12]Wang Yaping, Zhang Chengyu, Zhang Hui, et al.Effect of the microstructure of electrode materials on arc cathode spot dynamics[J]. Journal of Physics D:Applied Physics, 2003, 36(21): 2649-2654.

[13]Zhang Chengyu, Yang Zhimao, Wang Yaping, et al.Cathod spot propagation on the surface of amorphous,nanocrystalline and Cu60Zr28Ti12cathodes[J]. Physics Letters A, 2003, 318(4-5): 435-439.