高校校园生活事件与大学生心理健康水平的关系研究(1)

2010-06-19张阳阳

孙 娜 张阳阳

(中央民族大学心理健康教育与咨询中心 北京 100081)

1 引言

大学生作为文化层次较高的群体,一直以来都被认为是最活跃、最健康的群体之一。但随着我国教育体制的改革、社会转型、思想变革以及就业形式的日益严峻,又加上在校大学生正处在青春期的中后期,心理发育尚未完全成熟,这些因素的相互作用会使相当一部分大学生不能正确地对待遇到的各种问题,从而感到困惑和迷茫,有的甚至发展成为心理障碍。在北京市高校学生中,23.2%存在不同程度的心理卫生问题[1]。大学生心理健康问题日益突出,已引起广泛关注。加强大学生心理健康教育,是全面提高大学生素质的内在要求,也是高校精神文明建设的重要措施。

2 方法

2.1 被试

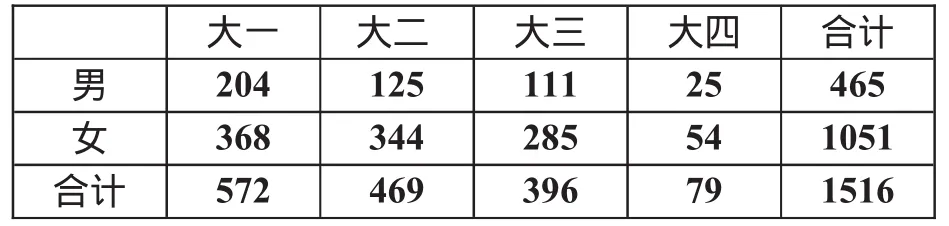

被试全部取自北京某民族高校国家统招正规本科生,采用分层随机抽样的方法,发放问卷总量为2000份,约占全校全日制在读本科生的15%,收回有效问卷1516份,问卷回收率为75.8%。发放范围覆盖该校全部院系,按各院系人数在全校学生中所占比例配发相应数量的问卷。问卷采取按院系集中发放、集中回收的方式,按照统一制定的指导语进行施测,发放时间为2009年1月。被试的年级性别构成见表1。

表1 被试年级及性别构成表

2.2 测量工具

校园生活事件问卷:为了更好地了解大学生心目中的重要生活事件范围,研究者进行了“校园生活事件调查开放式调查问卷”(调查表见附件1),请大学生填写自己认为在校园生活中所遇到的令人感觉不愉快的事件。研究者随机在校园里对14名大学生进行了调查,结果发现令在校大学生感到不愉快的事件主要集中在生活、学习资源有限(如澡堂、食堂拥挤,体育设施不够用,自习室不够等),人际关系冲突,生活目标缺失,生活、学习缺乏管理和指导等方面。结合调查结果,参考北京市教工委、北京大学教育学院联合编制的《首都高校学生发展状况调查》问卷,我们编制出《大学生校园生活状况调查问卷》,对被试的生活状况进行调查。该问卷包括经济状况、学业状况、教学状况满意度、生活状况满意度、参加集体活动情况等部分,共计五个维度57个小题。采用4点计分,分数越高,表明状况越差或越不满意。

心理健康问卷:选用身心症状自评量表(SCL-90),对被试的心理健康状况进行评估。该量表由90个项目构成,10个维度,5级评分。得分越高,表明心理健康水平越低。该问卷长期被使用于心理健康水平测试中,具有较高的信效度。

全部数据使用SPSS15.0进行分析

2.3 结果

2.3.1 人口学问卷统计结果

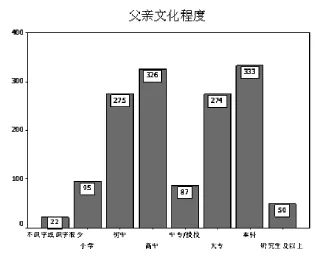

在收回的1516份有效问卷中,被试为独生子女的有713人,占47%,非独生子女被试796人,占52.5%(缺失值:7人);汉族被试712人,占47%,少数民族被试790人,占52.1%(缺失值14人)。家庭居住地、父亲文化程度及母亲文化程度统计详见图1、图2、图3。

图1 家庭居住地分布

图2 父亲文化程度分布

2.3.2 《大学生校园生活状况调查问卷》统计结果

将《大学生校园生活状况调查问卷》(以下简称“生活问卷”)的五个维度分别计算出平均分(维度内项目分数相加后除以该维度所包含的项目数),得出如下结果(见表2)。

我们采取4点计分制,分数越大表明被试的评价越消极,因此各维度分数如果超过2分以上,则说明被试的评价倾向于负面。

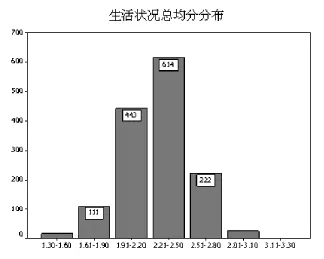

通过SPSS制成的频数统计直方图显示(图4),样本在2.21-2.50分数段频数分布最高,1.30-1.60及3.11-3.30分的频数分布较少,样本总体呈正态分布。

图4 生活状况总均分分布图

对生活状况所包含的5个维度进行分析,从表2中可以看出,参加集体活动情况维度得分最高,说明目前大学生对集体活动参与度不高,这对大学生在校园中的人际交往状况可能存在一定的负面影响,其他按照平均分又高到低的顺序排列下来,依次是经济状况、教学状况满意度、生活状况满意度和学业状况。

表2 被试大学生校园生活五维度分值统计表

2.3.3 心理健康水平测试结果

被试的心理健康得分最低为90分,最高为344分,平均分为143.85分。从图5可以看出,频数分布随分值增长逐渐降低,说明被试的心理健康水平趋向健康这一端。与常模比较,所有分数均在常模分数范围之内。

图5 SCL总分分布图

2.3.4 人口学因素、生活维度与心理健康水平的相关

我们对样本大学生的心理健康状况与人口学因素的相关关系使用SPSS进行分析,发现只有性别与大学生心理健康状况有比较显著的相关,皮尔逊积差相关系数为-.057,p<.05;其他因素,包括年级、院系、民族、是否独生、出生地、父母文化程度等均与心理健康水平没有显著相关。

进一步对性别在心理健康水平上的影响进行独立样本t检验,男性被试scl均分为147.96,女性被试scl均分为142.03,检验后发现不同的性别心理健康水平差异非常显著,F=7.744,p<0.1,女性大学生的心理健康水平要优于男性大学生,在躯体化、敌对性、恐怖、偏执、精神病性以及其他项目上,女生的健康水平优于男性,差异非常显著。

使用SPSS对生活事件5个维度和心理健康水平进行相关分析,样本大学生心理健康状况与各生活维度的相关关系见表5。使用皮尔逊积差相关系数,发现生活事件总分与scl总分的相关系数达到0.201,呈非常显著相关水平,初步表明了生活事件对样本大学生心理健康水平的关系,进一步分析,发现学业状况、对教学的评价以及生活条件与大学生心理健康水平有非常显著的正相关,经济状况和集体活动参与情况则与大学生心理健康水平没有显著的相关水平,也就是说,被试对自己的学业状况、学校教学以及生活条件评价越消极,其心理健康水平就越差。

2.3.5 生活事件5个维度分数与心理健康水平的回归分析

以生活事件5个维度得分作为自变量,scl得分作为因变量,建立1个多元回归方程,多元回归相关系数为,学业状况和对教学的评价被纳入到回归方程中,也就是说,大学生的学业状况和对教学的评价对其心理健康水平有着重要的贡献,其标准回归系数分别为β=0.215和β=0.115,建立回归方程即:心理健康水平=0.215学业状况+0.115教学状况。

3 分析

经过研究我们发现,性别对大学生心理健康状况有一定影响,其中,女性的心理健康状况要优于男性(F=7.744,p<0.1),在躯体化、敌对性、恐怖、偏执、精神病性以及其他项目上,女生的健康水平优于男性,差异非常显著。这与一些既有的研究结果相吻合,陈青萍在研究中就发现,女性的心身症状发生频率高,但就其程度而言,其心理项目的得分均低于男性;张朝也在一项对初中学生的研究中发现,初一、初三男生在scl-90量表的个别维度上显著高于女生,包括偏执、精神病性和附加项。本研究分析,造成这一结果的可能原因有两个方面:一是随着社会竞争不断加剧,大学生面临来自学习、适应、择业等多方面的压力,传统文化赋予男性的社会责任使得社会家庭对男性大学生有着更高的期望,他们承受了比女性大学生更多的压力。黄敏儿等发现,面临压力男性在感受正性情绪时存在较多的忽视和抑制,男性大学生的情绪调节方式可能是导致其心理健康水平较低的重要原因;二是本研究的问卷回答顺序是先回答生活事件问卷再回答SCL-90问卷。生活事件问卷中各维度平均得分显示,除了集体活动维度外,男性大学生均高于女性大学生,在生活时间量表总分上,男性大学生平均得分高于女性,F=6.47,p<.05,差异显著。这一结果说明男性大学生被试对校园生活可能有更多的不满意和负面评价,这有可能唤起其负面的情绪感受,在接下来的SCL-90问卷回答中做出更为消极的回答。

表3 被试大学生SCL-90各维度分值统计表

表4 心理健康水平各因子性别差异表

表5 大学生生活事件与心理健康水平的相关分析

在生活事件的五个维度中,学业状况、教学评价以及生活条件对大学生的心理健康状况有着极为显著的相关,而经济状况与集体活动参与情况与大学生心理健康状况的相关则不显著。这一结果说明,大学生在校期间更为关注的还是与学习相关的因素,自己的学业状况,学校的教学条件对大学生而言是最能影响其心理健康状况的因素,这与我们在新生心理普查中得到的调查结果是一致的,在新生心理调查中,最令大学生感到焦虑的问题是未来出路和学习压力,这是十个问题中排在第一和第二位的。

对校园生活条件的不满也与大学生心理健康状况不有着显著的相关,但是在多元回归分析中,生活条件因素并未被纳入到回归方程之中,这一点提醒我们不可随意将校园生活条件因素看作是影响大学生心理健康状况的原因,而应该考虑心态与评价的相互影响,产生这一结果的一个可能原因是被试本身的心态影响了其对环境的评价,尤其是在生活事件问卷中,关于生活条件的问题主要是针对校园资源满意度的评价。

4 结论

(1)男性大学生对校园生活事件的评价更为消极;

(2)女性大学生被试的心理健康状况显著优于男性大学生被试;

(3)在大学校园中,最影响大学生心理健康状况的因素是学生的学业状况和其对学校教学状况的评价。因此,要提高大学生的心理健康水平,根本还是要从提高学生对教学的满意度上,这对缓解大学生由于未来出路和学习压力带来的焦虑会有帮助。与此同时,学校还要着力引导学生兴趣的多元化,协助学生全面成长,从而带来认知的转变,逐渐走出唯学习成绩之上的误区,学习成绩并不是决定未来出路的唯一因素,人际交往、责任心、组织能力等都对个人全面成长有着举足重轻的作用。

注释:

(1)中央民族大学2009年思政课题。

[1]胡俊生、程淑珍.师范大学生活事件和应对方式对心理健康的影响.中国临床心理学杂志,2008,16(2).

[2]任俊、高晓东,王涛.校园生活事件对大学生心理健康的影响。中国学校卫生,2005,26(10).

[3]邱远.大学生生活方式与心理健康关系的初步研究.北京体育大学学报,2008,3.

[4]康美玉、马凤娟、张秀荷.大学生心理健康状况及影响因素分析.中国公共卫生,2008,11.

[5]陈青萍.青年心理健康的性别差异.青年研究,1999,4.

[6]张朝.青春期学生心理健康性别差异的调查.中国妇幼保健,2006,21.

[7]黄敏儿、郭德俊.情绪调节方式及其发展趋势.应用心理学,2001,7(2).

[8]陶沙.乐观、悲观倾向与抑郁的关系及压力、性别的调节作用.心理学报,2006,38(6).