传统农耕文化在黄土高原上的困境与机遇

2010-05-30任继周

任继周,胥 刚

(甘肃草原生态研究所 兰州大学草地农业科技学院,甘肃 兰州730020)

1 黄土高原农耕文化的地位与历史渊源①

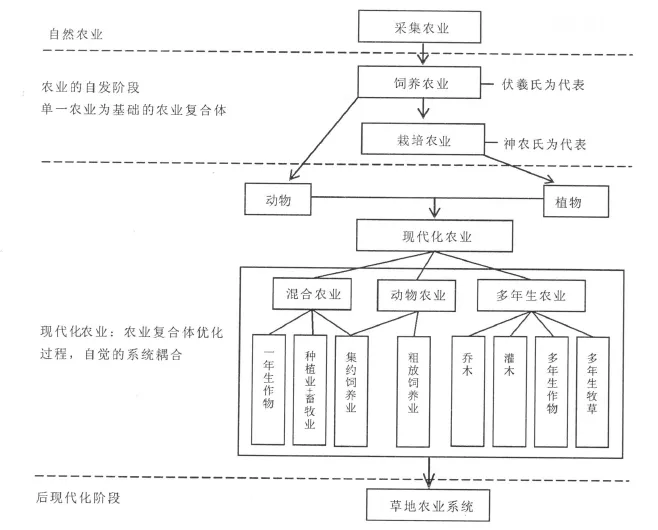

农业文化是人类农业活动的社会表征。农业文化与人类的生存同步发生与发展。农耕文化是农业文化历史长河中的一个片断(图1)。

如图1所示,农耕农业(栽培农业)是在动物农业(饲养农业)之后,现代化农业之前的一个农业生产阶段。在我国从商鞅“垦草”耕作,到汉代的“辟土殖谷曰农”,再到建国以后的“以粮为纲”,农耕农业经过两千多年的发展,基本定位于“耕地农业”,局限于耕地的谷物为主的植物型农业。我国农耕文化就是在这样的“耕地农业”的基础上衍发而成。

总体看来,农耕文化由人类在自然景观的基础上,经过人类长期农业活动的历史积累而形成。它是可以辩识的自然—社会的时空实体。其中既包括有形的自然事物,如土地、水体、山川等;也包括含有较多人类活动烙印,如农田、房屋、道路、服饰等;还包括文化要素的语言、文字、心理状态以至特定的生活气氛[1]。任何文化都是自然—人文的生态系统的综合体现,具有一定的结构和功能,亦即生态系统的“序”[2]。从本质上说,“序”是系统内在的,自生的,是任何系统所必需具备的。否则,将不可辨识,也就不成其为系统。这种“序”的产生,往往要经过一个漫长的,不自觉的自组织过程。“序”一旦形成,它就趋向于保持自身的稳定性,而稳定性具有先天的排他性。但稳定性不是绝对的,它将随着时空条件的演变,不断自我修正而发生变异。它的稳定性与变异性是推动历史前进的两股力量。

农耕文化在黄土高原历史悠久,有其长期存在的依据:1)有支撑农耕活动的物质基础黄土高原;2)有相对独立的自然地理单元[3];3)有较为稳定的人群和与之相偕存在的社会文化历史特征。只有上述3个条件具备,才能保持其文化特征,也就是“文化迫力”[4],独立于众多分文化单元中而不被吞噬。黄土高原处于我国农业文化的大背景下,存在历史久,人群体量大,保持了相对独立、广阔的地域单元,因而它的稳定性和排他性也特别强烈。

图1 农业系统进化示意图

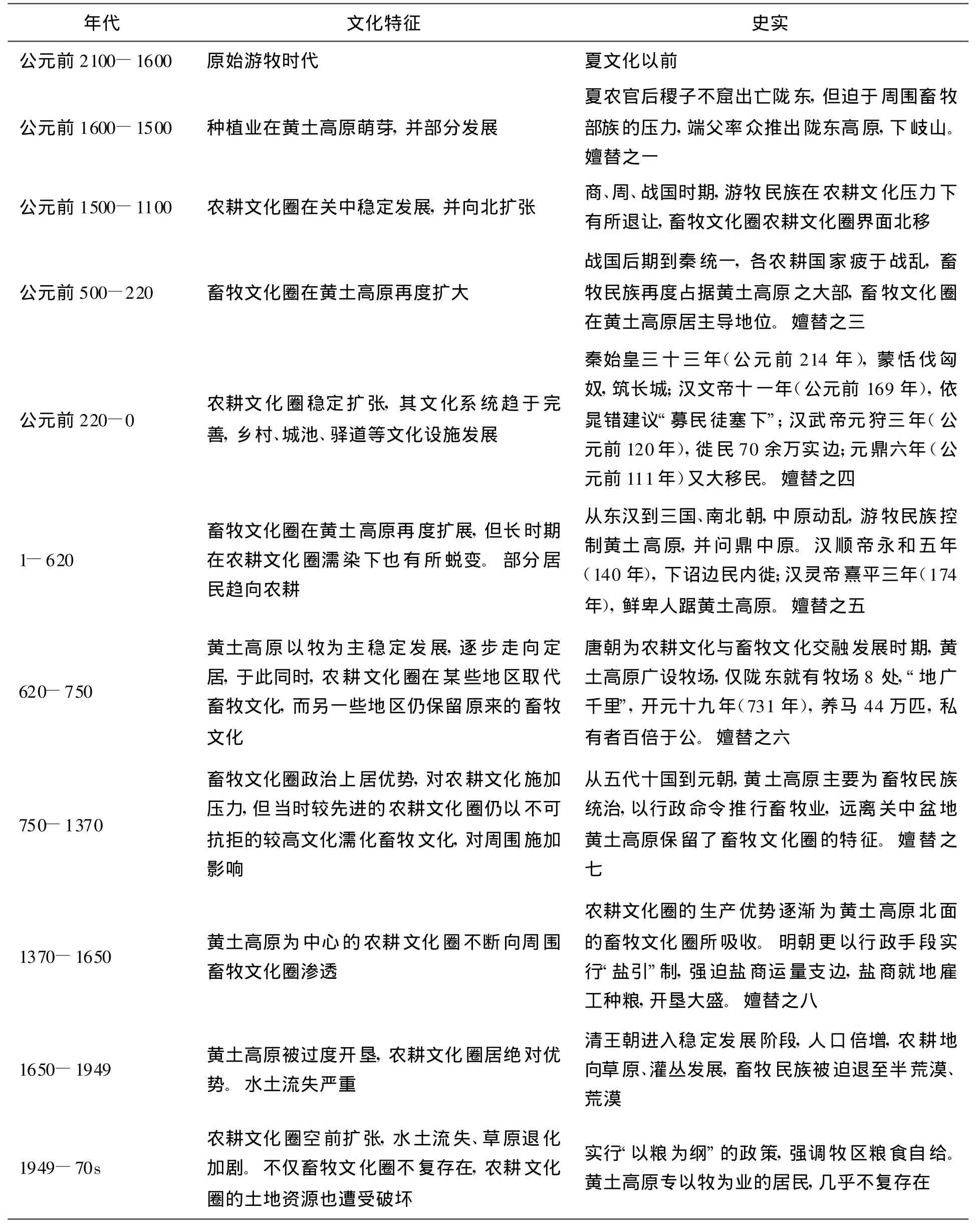

在黄土高原,人类农业从动物驯养开始,逐步发展为耕地农业。从表1列出的十一个阶段,八次嬗替中,可以看出农耕文化在黄土高原步步扩大,周祖时期的农业应该是耕地与草地并重,而草地占优势的农业格局。甚至到了秦朝,草地农业仍然占据主导地位,才有商鞅“垦草”政策的提出,此后耕地越来越大,草地日渐缩小,畜牧文化也跟着步步缩小(表1)。经过1 000多年的角逐、融合,直到公元前200年左右,秦国以其强大的综合国力,才使农耕文化在黄土高原的东部站稳脚跟。又过了1 000多年,从14世纪以后,农耕文化在黄土高原才取得绝对优势并稳定发展。这时期文化内涵已经远离了周祖农业文化的原貌。然而这样走了样的黄土高原的农耕文化可谓源远流长,根深蒂固。

2 耕地农业面临困境与机遇

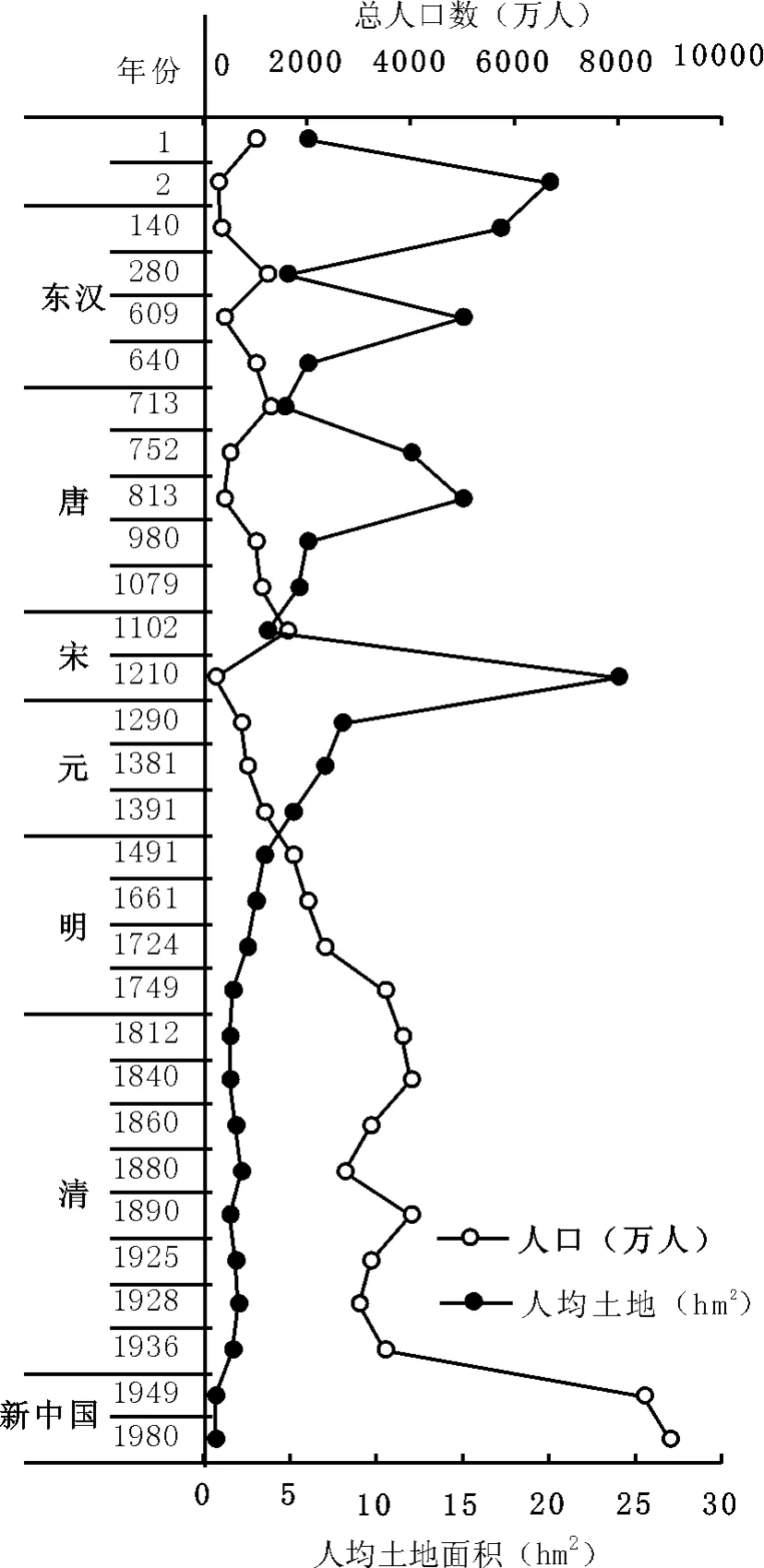

耕地农业和它所衍生的农业文化,在中华民族的形成与发展过程中,做出了不可代替的巨大的贡献。但它目前面临困境,到了不得不变革的前夜。因为它所依存的3个依据都发生了变化。首先,支撑农耕文化的第一个依据,耕地农业的物质基础变了。土地作为农耕活动的首要物质基础,耕地面积与人口压力之间的差距日益扩大(图2)。

当周朝祖先在黄土高原发展农业的时期,人口密度没有精确记载,估计每平方公里不足8人,而现在达到每平方公里150人。以定西为例,建国60年来,人口增长3倍多,土地承载压力剧增。周祖农耕文化初建时,黄土高原的土壤为黑垆土,土壤有机质含量5%~6%,甚至高达8%,黑土层厚达50 cm。而现在,在2 000多年的耕地农业利用下,水土流失严重,有机质含量不足3%,多数土地不足1%。黑土层丧失殆尽。周祖建国时的基地,平坦广大的董志塬,67%已经变成沟壑,黄土高原的耕地农业难以为继。周祖的文化根基不得不发生动摇。

其次,黄土高原作为相对独立的自然地理单元,日益缩小而破碎。交通的发达,产业的多样化,原来相对封闭的自然环境已大为削弱。与此同时,相对稳固的人群和他们厮守多年的传统生活方式也难以固守。

表1 黄土高原畜牧文化与农耕文化之嬗替

图2 黄土高原人口与人均土地面积动态变化

因此,新的生产方式和与之俱来的新文化必然带来机遇。这就是由耕地农业向草地农业的转变所带来的文化变迁。应该有足够思想准备来迎接这一转变。

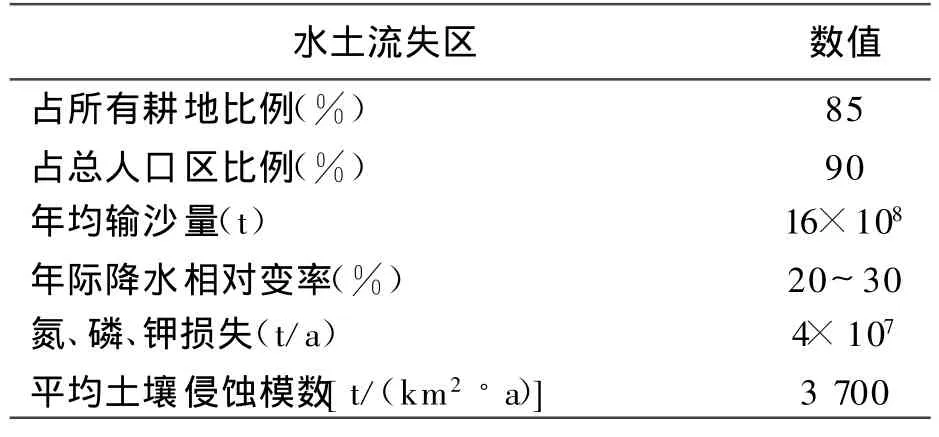

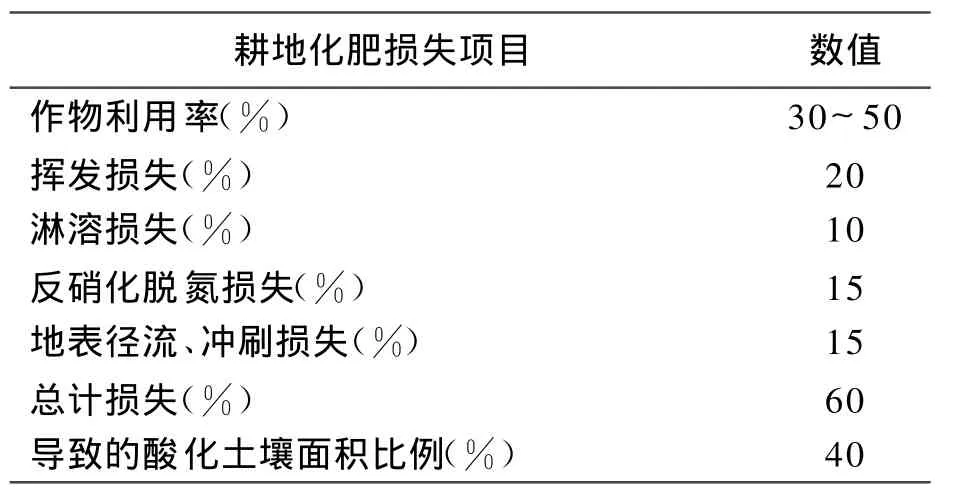

草地农业是全球发达国家普遍施行的农业系统。其特点是草地面积不少于农业用地的25%,草食家畜占较大比重,牧业产值不少于50%。耕地系统和畜牧系统,经过优化管理,发生系统进化而建成耦合系统[5],即草地农业系统。它在维持系统生态安全的同时,可保持或不断提高农业生产水平。耕地农业对土地资源的破坏日益严重(表2);耕地农业的投入产出比日益缩小(表3)。

表2 黄土高原水土流失现状[6-7]

表3 耕地化肥肥力损失统计[8]

3 草地农业在黄土高原上的潜力

草地农业有利于保持土壤肥力。耕地农业使黄土高原的土壤有机质由3%~5%下降到不足1%,甚至不足0.5%。甘肃草原生态研究所庆阳试验站的试验证明,由耕地农业改为草地农业,土壤有机质,3年内可提高24%。从而在减少化肥用量70%的情况下,产量反而提高了40%[9]。

草地农业有利于保持水土。耕地农业水土流失严重,肥力减退。原本平坦、肥沃的陇东高原,被割切得支离破碎,沟壑吞食了近70%的土地。有的地方,沟壑占去了94%,平地几乎不复存在。而草地农业可使水土流失减少70%左右。

草地农业可节约化肥,减少面源污染。随着表层土壤的流失,每年有大约相当于40万t氮肥,和土壤中大量的营养元素付诸东流。这相当1990年甘肃省全年化肥使用量的1倍多[9]。如前所述,甘肃草原生态研究所庆阳试验站的试验证明,草地农业在减少化肥用量下,产量反而提高。中国科学院水土保持研究所在固原上黄村,扩大林草面积,调整土地结构,只几年时间,粮食单产提高2.1倍,总产提高97.6%[10]。

草地农业系统可节约水热资源。甘肃草原生态研究所庆阳试验站的试验证明,草地农业系统可使光能利用效率提高40%~90%;水分利用效率提高17%~100%。

草地农业系统可提高农民收入。当牧业产值达到40%时,农民纯收入提高了1.7倍。这个贫困地区的人均产值,居然超出当时全国平均水平的34%。黄土高原的机遇就在这里。

4 结束语

黄土高原畜牧文化发生在先,农耕文化后起。但就黄土高原多民族来说,两者长期并存,互有消长。数千年期间经过十一个阶段,八次嬗替,最后农耕文化随着耕地农业的稳定而定位于黄土高原。

黄土高原的耕地农业和它所衍生的农耕文化,在我国历史上起了不可代替的作用。但在我国农业现代化和全球一体化的大趋势下,应该逐步吸纳草地农业文化内涵,使之与世界文化接轨。只有文化现代化,现代化才能有牢固的根砥。

农业这一自然—社会综合系统,既受自然因素的影响,也受民族文化因素的影响。在自然背景具有适应多种农业系统的条件下,文化因素起决定作用。像黄土高原这样的地区,既可发展耕地农业,也能发展草地农业,在这里就两者之间作出抉择,关键是农业文化的心理取向。

黄土高原迄今为止,长期停留在汉民族习以为常的,单纯种植业模式。它还没有能力,或没有来得及,运用现代科学技术,把动物生产系统和耕地生产系统结合起来,建立新的更高层次的草地农业生态系统。目前,在“开放”的大局下,耕地农业所创造的农耕文化所固有的超稳定性,以及由此而发生的某些保守性已经有所松动。逐步认识到人类对于黄土高原“破坏与征服的历史”[11]应该结束了。

一个新的农业系统,必然带来农业文化的改变和提高。例如饮食、衣着、起居、劳动甚至思维习惯等,都将有所改变。这是因为不同社会生态系统间文化交融的进程主要是单向的,尽管不可避免地,较低水平一方的某些成分渗入较高水平一方,但总的走势是较高水平一方涵盖较低水平一方[12]。文化发展是大势所趋,难以逆转。相对先进的草地农业文化必将逐步取代耕地文化,何况庆阳以周祖文化为标榜的农耕文化,其最初形态应该更接近草地农业而不是发展到极致的耕地农业,我们提出从耕地农业向草地农业的过渡,这是周祖时期的农业文化的历史回归。

尽管我国部分科学工作者在黄土高原初步进行的工作,证明由耕地农业向草地农业的转化是可能的。但要将动物生产与植物生产两者耦合为新的系统,还有很长的路要走。既有农业结构改革的问题,也有文化变革的问题,必须认识到,凡是涉及文化变革,尤其是中国农业文化,它的超稳定、排他性强,改变过程应是漫长的,甚至含有某些阵疼的过程。不能期望一蹴而就。任重道远。翘首以待这一天的到来。

[1] 德伯里著,王民译.人文地理:文化、社会与空间[M].北京:北京师范大学出版社,1990:106.

[2] 任继周.草地农业生态学[M].北京:中国农业出版社,1995.

[3] 高亚彪,吴丹毛.在民族灵魂的深处[M].北京:中国文联出版公司,1988:10.

[4] 汝信.社会科学新辞典[M].重庆:重庆出版社,1988:924.

[5] 任继周,万长贵.系统耦合与荒漠-绿洲草地农业系统[J].草业学报,1994,3(3):1-8.

[6] 张惠霞,郑书彦,徐伯荣.黄土高原水土流失灾害研究[J].水土保持研究,2004,11(3):320-321.

[7] 李鹤荣.黄土高原土地资源持续利用的限制因素研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2003,9(4):26-33.

[8] 张治国,张根颖.增施有机肥料对促进黄土高原农业可持续发展的利用[J].水土保持研究,2007,14(3):1-15.

[9] 任继周.黄土高原草地生态生产力特征[A].黄土高原农业系统国际学术会议论文集[C].兰州:甘肃科学技术出版社,1992:3-5.

[10] 余峥.有特色,有启示,发展前途——原固生态经济结构实验基地视察纪要[J].水土保持通报,1989(1):38-40.

[11] 梅桌忠夫.文明的生态史观[M].王子今.上海:上海三联书店,1980:92.

[12] 任继愈.从中华民族文化看中国哲学的未来[J].新华文摘,1992(1):20.