淮河蚌埠(吴家渡)站四次典型洪水过程特性分析

2010-05-29张蓓蓓

张蓓蓓

一、蚌埠(吴家渡)水文站测验河段基本情况

蚌埠(吴家渡)水文站位于淮河右岸的安徽省蚌埠市,是淮河中游主要控制站,属国家Ⅰ类重点水文站,集水面积12.13×104km2。其为测验精度一类的基本闸坝站,该站距下游河口175km,单断面,上游9km处有蚌埠闸控制来水量。测验河段顺直,两岸有堤防,沙壤土,稍有淤积,水位15.5m开始漫滩,左、右岸滩地分别宽260m、150m。两岸滩地种有农作物。本站洪水来源主要为淮河干流,水位流量关系呈绳套。

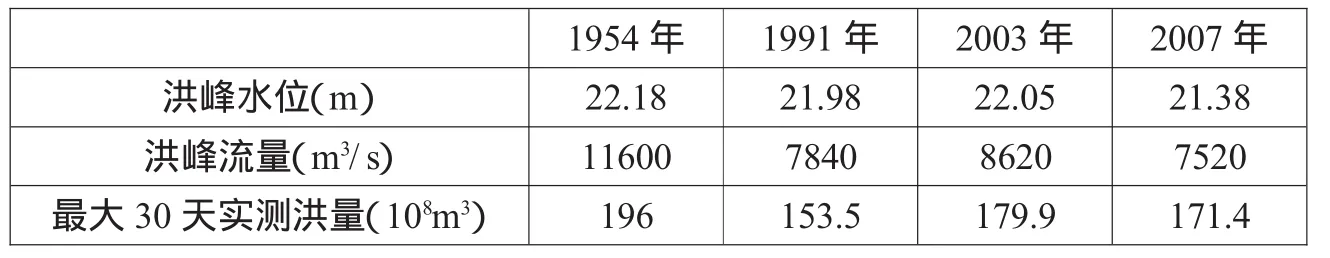

本文采用建国后淮河流域经历的四次典型大洪水进行洪水特征分析比较,淮河蚌埠(吴家渡)站在四次典型洪水年的洪水特征值及汛期降雨量最大值见表1、表2。

由表1不难看出,洪峰水位接近1954年的1991年、2003年洪峰流量却低了3000m3/s以上。

二、四次典型洪水过程特点比较及成因分析

(一)1954年洪水过程特点及成因分析

淮河流域7月多年平均雨量179mm,1954年汛期雨量 653.4mm,7月份 487.7mm,连续 15d雨量337.5mm,最大日雨量(1954年7月5日)104.8mm。最高水位和最大洪峰流量出现在1954年8月5日,是淮河中游峰高、量大的单一洪峰,洪峰流量11600 m3/s。7月的洪峰是复式洪峰,洪水量为历年实测最大值。这次全流域性大暴雨,降雨量大、雨区范围广,历时长、雨量集中在7月上中旬,持续了1个月,总产水量大,洪水集中,前期底水高,支流洪峰叠加,中游区洪水遭遇恶劣,涨势很快,退水较慢,高水位持续时间长,造成全流域性的洪涝灾害,是建国60年来淮河流域最大一次实测洪水。

表1 淮河蚌埠(吴家渡)站四次典型洪水年的洪水特征值比较表

表2 淮河蚌埠(吴家渡)站四次典型洪水年汛期降雨量最大值表(mm)

1954年是淮河流域典型洪涝年,也是建国以来最大洪水年。发生全流域大洪水,主要由江淮梅雨造成,加上7月降雨强度大、范围广,雨量大而集中,时间长而连续且中心多。当支流洪水到达干流后,又遇到干流及淮北地区暴雨,使得各地洪水同时涌向干流,形成连续大暴雨,使内水位很高。上中游、干支流雨期重叠。前期洪峰尚未过去,后期洪峰又相继到达,使淮河干支流河段洪峰遭遇,加上干流河槽下泄能力上大下小,到中下游合成复式洪峰,形成量大峰高峰缓且持续时间长的大洪水。淮干持续的高水位,使内水排泄不畅,上中游区的湖洼蓄洪量大,排洪时间长;下游受长江洪水顶托,从起涨至完全退落持续了89天。由于洪水过大且历时长,致使淮北大堤在禹山坝和毛滩两处决口。

(二)1991年洪水过程特点及成因分析

1991年从5月下旬至8月上中旬,干流中游共出现了4次大的洪水过程,4次洪峰。5月中下旬至6月上旬多次降雨和6月中旬连续3天暴雨,形成了淮干中游前两次洪水;6月末长达10多天的连续暴雨,导致当年最大一次洪水过程的出现,即第3次洪水;第4次洪水由8月上中旬的大暴雨形成。6月底至7月中旬,出现最大洪峰流量7840m3/s。汛期(6~9月)平均雨量660mm,比往年偏多近3成。总体特点是暴雨过程次数多、间隔时间短、强度大、范围广;水位高、流量大、范围广、历时长,干支流出现多次洪峰。出现了建国以来淮河流域第3高水位,并首次出现了淮沂两大水系洪水的遭遇。

1991年3月流域出现历史罕见的春汛。1991年异常梅雨,入梅早,梅雨期长,梅雨总量大。从5月18日入梅,到7月14日出梅,共57d。梅雨期强降雨与往年雨带推移相反,由淮北开始向南发展。由于淮干行洪区开启不及时,行洪效果差,河道底水很高,行洪不畅,造成淮干洪水位长期居高不下,加上沿淮两岸地势低洼,严重的雨情、水情,致使全流域受灾严重。

(三)2003年洪水过程特点及成因分析

蚌埠(吴家渡)水文站2003年汛期平均流量3400m3/s,多年平均同期流量1400m3/s,偏多1.4倍。2003年6月20日~7月21日,降雨异常偏多,发生了持续时间长、范围广、降雨强度和总量较大、降雨历时集中的强降雨,致使淮河干支流多次出现涨水过程,总体表现为三次大洪水。最大洪峰流量8620m3/s。淮河中游受洪泽湖高水位的顶托,中游洪水不能通畅下泄。蚌埠(吴家渡)3次洪峰期间,启用部分行蓄洪区和怀洪新河何巷闸分洪,何巷闸3次分洪水量合计16.7×108m3,有效降低蚌埠段洪水位洪峰水位0.5m左右,削减洪峰流量1680m3/s。2003年洪水呈现出如下特点:降雨历时集中,强度大,分布范围广。干支流洪水并发,暴雨洪水遭遇恶劣,暴雨移动路径与洪水走向一致,上游洪水与支流洪水和区间来水遭遇,洪水组成恶劣。涨势猛、水位高、持续时间长、流量大、洪水量级大。

2003年洪峰水位与1954年水位基本持平,流量却小了3000m3/s。分析原因如下:一是由于堤防防洪标准的提高和行蓄洪区及怀洪新河等水利工程的恰当运用,起到了削峰、错峰,降低洪水位的作用,尤其是怀洪新河的何巷闸分洪加大了中游河道排洪能力,使蚌埠河段洪水提前下泄,有效降低中游部分站的洪峰水位(其中降低蚌埠水位0.5m左右),缩短中游高水位持续时间,使蚌埠以下河段水位回落加快,缓解淮河干流堤防和中游防守压力;二是1991年后河道情势发生了较大变化,加上河道疏浚和下游河道断面扩大,河道行洪能力明显提高,缩短了洪峰在中游滞留时间;三是雨水情测报及实时网络化传输,大大提高了防洪调度的科学性,水文等非工程防洪措施发挥了巨大作用。

(四)2007年洪水过程特点及成因分析

2007年入梅晚,出梅迟,梅雨时间长。7月平均降水量达644.9mm,7月8日单日降水量达151.8mm。由于降雨时间长、强度大、范围广,时空分布恶劣,雨轴与干流河流走向相重,导致淮河流域干支流洪水并发。洪水期间,该站流量从7月13日~7月27日持续高峰,明显洪峰仅出现1次,洪峰流量7570m3/s。2007年7月20日12∶00,出现当年洪峰水位21.38m。洪水特点与2003年相似:干支流洪水并发,洪水组合恶劣;水位高、流量大,高水位持续时间长(21d)。

据专家分析,2007年洪水居1954年来第2位。但由于行蓄洪区和怀洪新河、蚌埠闸等防洪工程的恰当运用及蚌埠段河道整治工程的实施,降低了干流洪峰水位,缩短了高水位持续时间,有效缓解淮河干流堤防和中下游防守压力。同时,2003年灾后实施的蚌埠城市圈堤工程将主要保护区防洪标准提高至百年一遇,水文自动测报系统、水情信息采集系统等非工程措施的高效利用也发挥了重要的防洪作用。

综合淮河流域建国以来四次典型洪水来看,淮河流域的洪水特点是:雨洪同向,洪水叠加,洪水来势猛,流量大;干支流洪水并发,洪水组合恶劣;洪水量级大,水位高且持续时间长,易发生全流域的大洪水。但自从1991年开展河道清障、行蓄洪区废弃与堤防退建、堤防加高加固,河道治理和行蓄洪区建设以及淮河防洪工程大规模实施和其他防洪基础设施防洪能力的整体提高,大大降低了淮河中游的防汛压力。淮河发生同等量级的2003年、2007年全流域性大洪水,最高水位和最大流量都比同等量级的1991年要小很多,也没有超过淮河洪水历史上的1954年,所造成的直接损失显著减少■