边坡岩体卸荷分带性研究

2010-05-17朱容辰

朱容辰

(中铁第一勘察设计院集团有限公司, 陕西西安 710043)

岩体的卸荷作用是岩体局部应力场发生变化引起的一种外动力地质作用,普遍存在于各类岩质边坡中,岩体的卸荷作用是由多种因素决定的,因而卸荷作用的机制也是多种多样的。地质条件不同,其形成机制不同,它们以各自的方式影响着岩体的工程地质特征[1]。考虑到卸荷岩体的一个主要特征是具有大量的卸荷裂隙,通过调查研究卸荷裂隙的各种指标,可以分析岩体的卸荷状况,确定岩体卸荷深度并对岩体进行卸荷带划分[2]。结合西南某水电站高边坡三叠系砂板岩的现场调查资料,对高边坡岩体卸荷的本质、机理、岩体卸荷特征及影响谷坡岩体卸荷带发育的因素,以及卸荷带的划分进行了探讨,并选用定性判断与定量测试相结合的方法,对岩体卸荷带进行综合划分。

1 边坡岩体卸荷作用

1.1 工程区地质背景

工程区位于青藏高原东南部,地貌区划属川西高原,紧邻川西南高山区。区域构造格局为“川滇菱形断块”内的次级断块“雅江-理塘”菱形Ⅳ级断块中部。坝址区为横向谷,河谷深切,呈略显不对称的“V”形峡谷,两岸山体雄厚,谷坡陡峻,临河坡高500~1 000 m。坝址区两岸基岩以三叠系上统两河口组中、下段(T3lh2、T3lh1)砂岩夹粉砂质板岩为主。岩石致密坚硬,岩体完整性较好,抗压强度较高。坝址区无区域性断裂(Ⅰ、Ⅱ级)通过,地质构造以次级小断层、挤压破碎带、节理裂隙(裂隙密集带)、岩脉(石英脉)为特征。另外,根据地勘实测,坝区地应力值较高,最高可达20~30 MPa左右。上述条件为边坡岩体卸荷提供了物质条件与环境场。

1.2 卸荷作用本质

卸荷作用是边坡岩体浅表生改造的一种重要外生营力。河谷开挖以后形成的临空面或类临空面为储存在岩体中的高应变能提供了释放空间。伴随能量释放,斜坡浅表部一定范围内岩体应力调整,导致浅表部应力降低,而在坡体更深部位产生某种程度的应力集中,即产生所谓应力驼峰现象[3]。表部应力降低导致岩体回弹膨胀、结构松弛,造成岩体的卸荷。在这一过程中,岩体应力的降低将导致岩体松弛和原有的裂隙发生各种变化,形成新环境下的裂隙网络,这些裂隙一部分是原有构造裂隙经改造而形成,一部分是微小裂隙扩张后的显式裂隙,还有在应力环境和外动力环境下形成的新表生结构面——卸荷裂隙。在岩体卸荷、应力降低的过程中,随着新的裂隙系统形成,也为外动力或风化营力提供了通道,加速岩体风化和应力的进一步降低。因此,岩体卸荷的本质是原岩应力降低,导致的结果是岩体结构松弛[4]。伴随应力松弛,不同力学性质的岩体表现不同,软岩类岩体往往表现为韧性变形或塑性流动,坚硬岩体表现为拉、剪应力作用下的结构面改造与新破裂产生。坝址区砂岩岩体具备储存高应变能的能力。在河谷开挖后产生的卸荷作用应属坚硬块状岩体在较高原岩应力下的卸荷。

1.3 卸荷作用机理

卸荷引起的应力降低实际包含两个不同应力状态区域[3,5]:一个是一向受压、一向受拉的拉-压应力组合区,位于近坡面一定深度范围之内;一个是双向受压的压-压应力组合区,位于拉-压应力组合区与应力集中区之间。并可按应力存在方式与卸荷破坏方式将斜坡浅表部岩体划分为5个区域(如图1)。

图1 河谷应力场分布及卸荷裂隙机理示意

1.4 卸荷岩体特征

随着河谷下切过程的进行,岸坡岩体向临空面方向发生卸荷回弹变形,谷坡应力场将产生新的调整,形成河谷应力场;而伴随这一过程,边坡岩体也将产生一系列新的变形和破裂,以适应或达到新的平衡状态,这就是岩体结构的表生改造。岩体结构的表生改造一般具有两类形式,即原有构造或原生结构面的进一步改造,或新的表生破裂体系的形成。其结果是在河谷岸坡一定深度范围内,形成类似于地下洞室围岩“松动圈”的岸坡卸荷带[3]。

在这样的应力环境下,卸荷带岩体表现出:

①表部岩体崩塌、松动,地面开裂,严重者使斜坡岩体演化为变形体或滑坡。

②新的结构面产生,原有结构面在其尖端表现出裂纹扩展,一些近地表结构面张开拉裂,节理面夹泥或为其他次生物充填。

③在松弛的应力场、活跃的渗流场作用下,风化强烈且愈演愈烈,导致岩石某些矿物成分发生转化,流失或质变。

④应力松弛使岩石孔隙加大、密度降低。

⑤岩石卸荷回弹,体积膨胀,力学性能降低,岩体位移明显,在软岩表现为塑性变形强烈,在硬岩表现为结构流变突出。

⑥RQD值、波速值降低,岩体结构松弛、完整性变差。

⑦地下水活跃,水-岩作用显著,硐室开挖后引起围岩渗水、滴水、流水、涌水。以上种种致使岩体变形加剧,力学参数降低,结构效应扩大,局部地段破坏,岩体整体性降低以及边坡稳定性降低等。

根据卸荷程度,谷坡岩体卸荷可分为强卸荷带与弱卸荷带,在卸荷带内侧有时存在一个相当于应力增高带的紧密挤压带。卸荷带划分依据主要考虑卸荷裂隙的规模、密集程度、次生充填及岩体松弛特性等[6]。可辅助参照一些测试数据,如地应力测试、点荷载试验、声波、氡气测试等。实践证明,调查人员地质对比的实践经验,往往起关键性作用。卸荷带的界定和鉴别,还可从岸坡地应力场的变化和卸荷裂隙破裂机制加以区分。

1.5 影响谷坡岩体卸荷带发育的因素

卸荷带岩体的这种外在表现,在时间与空间上并不是均匀分布,这是由卸荷带岩体内部自表及里应力渐次升高的分布特点决定的。影响河谷岩体卸荷的因素有应力特征、地形地貌、地层岩性、风化状况、岩体结构、断裂构造、地下水及地震因素、人类工程活动等,岩体卸荷正是在这诸多因素的共同作用下产生和发展,但这些因素有先有后,有主有次。大致来讲,应力特征、地形地貌、地层岩性、岩体结构、构造发育特征等构成了谷坡岩体卸荷的先决条件,而风化状况与地下水赋存条件则为在此先决条件下的后来因素。尽管如此,在进行具体问题具体分析时,仍不能因为影响岩体卸荷的因素有先后主次而将其割裂开来,它们共同作用,彼此之间有着天然联系,是效应互动的统一体[6]。

2 卸荷分带研究方法

目前,卸荷分带有定性、定量和数值模拟三种方法。定性划分是根据野外宏观地质调查统计获得的第一性资料和感性认识进行划分,包括地表调查与平硐调查,是研究边坡卸荷特征的基础;定量研究则是通过工程类比,并结合具体工程实践对表征卸荷的特征指标加以量化而得到不同卸荷带的定量深度。本文用到的定量方法有:RQD测试、回弹测试、氡气与声波波速测试;数值模拟因其难以建立完全的地质力学模型和数值模型[3],而使其应用受到一定的限制,但也有其明显的优点,即可从理论上、宏观上、本质上对卸荷规律进行探讨。本次研究主要从定性和定量两方面对枢纽区边坡岩体进行卸荷带的划分。

3 岩体卸荷特征指标调查

卸荷岩体发育的特征与表象为我们提供了野外宏观调查岩体卸荷与分带的重要依据,现场调查统计的主要内容包括:岩性与岩体结构特征、风化程度及卸荷拉裂程度等。

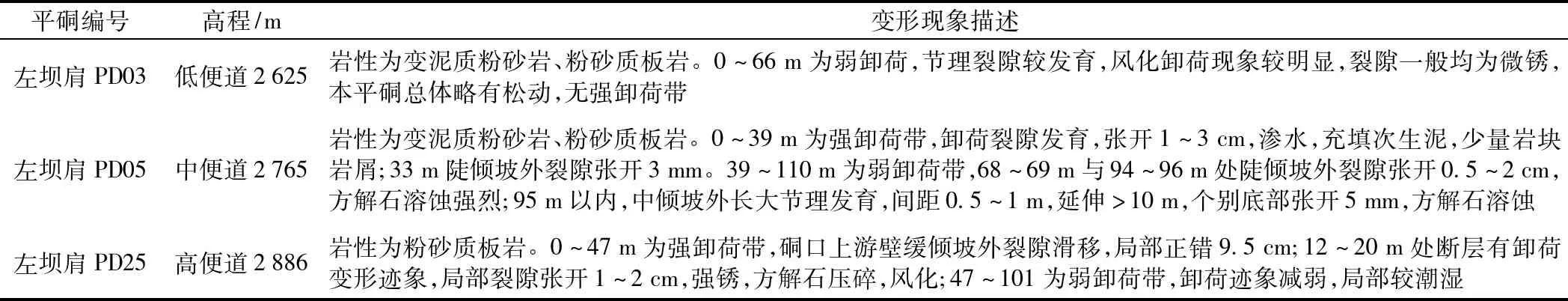

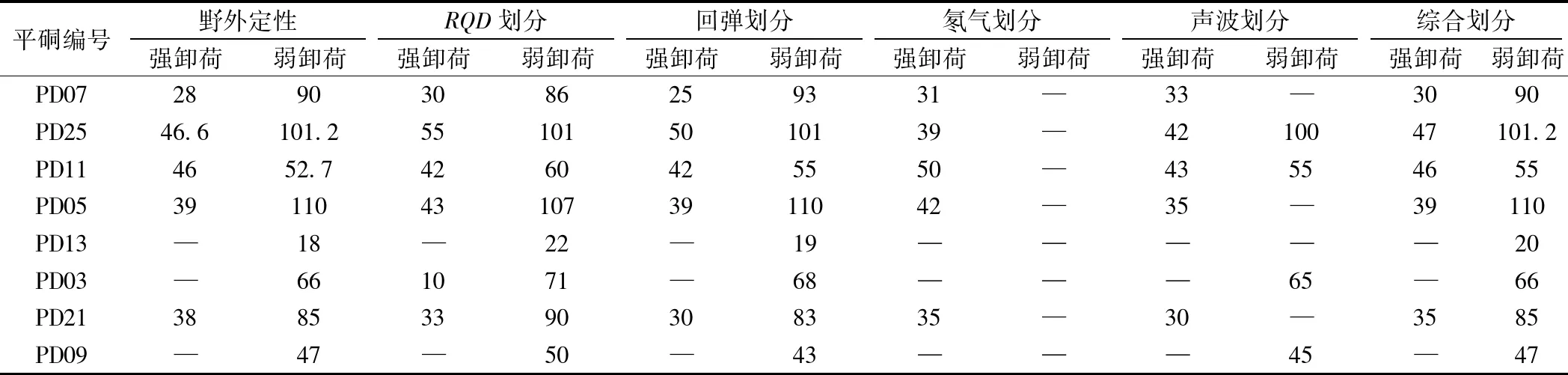

平硐开挖所形成的顶底板及左右两壁实际上是从立体的角度为调查者展开了一张原始地质剖面图,岩体从表部到深部的所有卸荷信息都被完整地记录在这张剖面图上。对平硐揭示的岩性与岩体结构特征,地下水出露及风化状况等进行详细的调查、统计、描述并归纳分析,是认识斜坡不同部位岩体卸荷带发育特征、空间分布规律及不同卸荷带划分的必要手段。表1为左坝肩部分平硐的野外调查结果。

表1 左坝肩部分平硐岩体卸荷特征野外调查

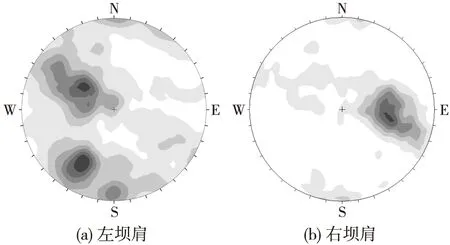

坝区河谷近南北走向,对其两岸边坡各高程平硐中随机节理进行调查统计,获得的左岸2 352条、右岸2 086条节理及裂隙产状资料,据此绘制节理等密图(见图2),观察发现沿南北河谷走向,两岸平行谷坡陡倾角节理有倾向岸外呈微弱对称趋势,这与岸坡卸荷裂隙发育不无关系。

图2 左坝肩及右坝肩裂隙极点等密图

4 坝区岩体宏观卸荷特征

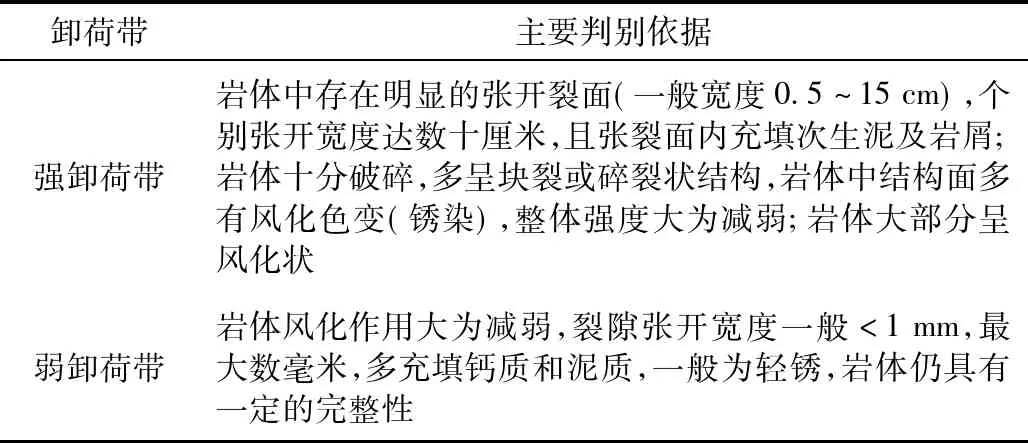

根据卸荷程度,谷坡岩体卸荷可分为强、弱卸荷带。其判别依据见表2。

表2 强、弱卸荷带的划分依据

5 边坡卸荷带的综合划分

坝址区不同工程部位边坡的岩体结构及卸荷破裂方式不同,为了较准确的划分边坡的卸荷带,必须结合各种测试数据与岩体结构的分带性方面作综合分析。下面以左坝肩边坡岩体卸荷带划分为例做综合分析。

左坝肩边坡受岩体结构控制,变形破坏模式以楔形滑移拉裂型为主,局部存在滑移拉裂及滑移压致拉裂型等。本处边坡布置有PD03、PD05、PD07、PD09、PD011、PD13及PD25等平硐,现以PD05平硐为例,对左坝肩边坡卸荷带进行综合划分。

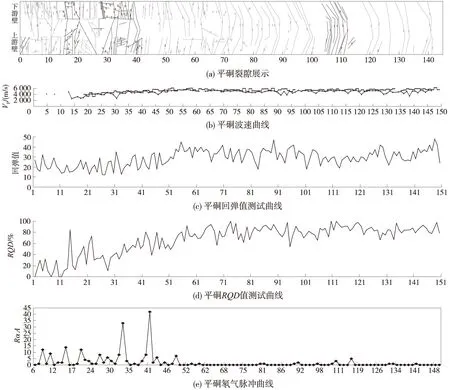

由图3可知,在15~20 m、28~39 m和105~110 m洞段有几个明显的表生改造带,15~20 m及28~39 m处的卸荷裂隙内充填岩屑及次生泥,渗水,一般张开0.5~2 cm,局部达3 cm;105~110 m处倾坡外裂隙较发育,微张,局部有变形松动迹象;110 m以后裂隙相对不发育,岩体微新,据此定性划分强卸荷界限为39 m,弱卸荷界限为110 m。

波速测试在15~20 m、28~33 m及局部相应硐段也对应为波速低值区,回弹测试曲线在10~36 m、47~53和105~124 m为低值区,与结构展示图有一定出入,但大体相对应,RQD测试曲线在0~13 m、15~20、23~36 m为低值区,与氡异常值测试曲线有较好的对应性,与定性划分的强卸荷界限较吻合,故将强卸荷带划分为0~39 m较为合理。107 m以后,RQD测试曲线值总体较高,氡异常值很低,趋近于零,则将39~110 m段定为弱卸荷段是比较符合实际的。其次,无卸荷段的回弹低值可能与岩性有关。

根据上述卸荷带的综合分析可以看出,总体上卸荷带定性划分与定量测试有着较好的一致性,但由于存在地质工程师认识水平的差异,使部分平硐的卸荷带划分存在误差,这主要是不同的个体认知存在差异,且定性划分方案仅是从裂隙的张开度、充填物等表象进行划分,而通过定量测试数据来划分卸荷带的人为因素较小,是更科学的方法。通过定量、半定量指标的引入和测试成果,结合岩体结构、变形破裂迹象等的深入分析,进行综合划分的边坡卸荷分带特征如表3所示。

表3 左坝肩平硐卸荷带综合划分一览 m

6 结论

图3 PD05平硐岩体结构剖面及各测试曲线对比

(1)卸荷带的分布范围与高程有关,平硐所处高程越高,其强弱卸荷带范围均比低高程与之对应平硐卸荷带范围要深。因为边坡下部受到谷底的约束作用,应力释放及调整较为困难,故卸荷带发育深度较浅;随着向坡顶高程的增加,应力释放与调整可以充分进行,故卸荷带发育深度会逐渐增加。

(2)卸荷带分布范围与地貌有关,同一高程处,所处山脊部位平硐卸荷范围一般大于所处山凹处平硐卸荷范围。

(3)定性划分是以岩体裂隙条数、裂隙开度或裂隙充填次生夹泥或其他次生充填物厚度等表象作为划分的依据,而定量测试数据是以岩体完整性系数RQD、回弹值测试、氡气异常值与声波波速测试为依据,通过定量、半定量指标的引入和测试成果,结合岩体结构、变形破裂迹象等定性分析,有利于对岩体卸荷带进行客观合理的综合划分。

[1]侯智斌.东庄水利工程枢纽区砂页岩岩体卸荷特征[J].陕西水利水电,2000,16(3):4-6

[2]王 毅,聂德新,任光明.一种高边坡岩体卸荷分带方法的探讨[J].工程地质学报,2004,12(1):83-86

[3]黄润秋,张倬元,王士天,等.中国西南地壳浅表层动力学过程及其工程环境效应[M].成都:四川大学出版社,2001

[4]Yoshinka Naoto. The role of plastic deformation in normal loading and unloading cycles[J]. Journal of Geophysical Reasearch.B.Solid Earth and Planets, 1994,99(8):15561-15568

[5]黄润秋,林 峰,陈德基.岩质高边坡卸荷带形成及其工程性状研究[J].工程地质学报,2001,9(3):228-229

[6]王兰生.岩体卸荷与水电工程[J].工程地质学报,2000,16(2):145-155