木村病1例

2010-04-04白彦萍尤立平杨顶权

李 锘,白彦萍,尤立平,杨顶权

• 论 著 •

木村病1例

李 锘,白彦萍,尤立平,杨顶权

60岁女性患者,双侧鼻根、耳后、头皮肿物伴脱发8年,具有典型的木村病皮损,皮损组织病理检查示真皮内血管及淋巴组织增生,可见淋巴滤泡样结构,并见大量嗜酸性粒细胞,符合木村病诊断。予抗炎及抗组胺药物、小剂量醋酸泼尼松口服配合放射治疗后病情缓解。

木村病;糖皮质激素;放疗

临床资料

患者,女,60岁。主因双侧鼻根、耳后、头皮肿物伴脱发8年,于2009年8月11日来我科就诊。患者8年前情志刺激后,双眼内侧、头皮、耳后出现多个芝麻至米粒大小的红色丘疹,瘙痒明显,曾就诊于外院,无明确诊断,予以红霉素眼膏外用及中药口服,未见明显疗效,皮损缓慢增大。6年前患者曾于外院行皮肤组织活检术,组织病理报告示真皮全层楔形致密淋巴细胞、组织细胞样细胞及嗜酸性粒细胞为主浸润,个别多核巨细胞,伴明显血管增生,诊断为“血管淋巴样增生伴嗜酸性粒细胞增多?痒疹?假性淋巴瘤?”,先后口服雷公藤多甙、甲氨蝶呤、反应停、羟氯喹、外用激素药膏等均无明显疗效,皮损仍继续扩大,伴瘙痒。患者自觉患病后,前4年皮损增长较快,近4年无明显增长,为明确诊断和治疗遂入院。既往高血压病史43年,平日口服卡托普利片1片3/d;否认其他系统疾病、肝炎及结核等传染病史;磺胺类药及颠茄片过敏;喷洒农药职业经历15年,主要接触素美沙星、锈青血脂、乐果等;吸烟史40年,20支/d,饮酒史35年,啤酒600ml/d。

体格检查:一般情况可,心、肺、腹未见异常,右颌下可触及一花生米大小的淋巴结,质韧,活动度好,左耳后可触及一个核桃大小的淋巴结,质硬,活动度差。皮肤科情况:鼻根左侧可见一约2.5cm ×1.5cm大小的紫红色半球形肿物,其上可见点状凹陷,无糜烂、破溃。鼻根右侧亦可见一约1.5cm ×1cm大小的类似肿物,质硬,无压痛,与周围组织粘连(图1);双侧耳后分别见一鸡蛋和拇指大小的条索状、暗红色隆起性肿物(图2),触之骨样硬度,无压痛,活动度差,头顶部可见两处钱币大小的脱发区,基底可见灰白色硬斑,其上可见红色丘疹及脱屑,中央可见毛发生长,头皮其它部位散在小丘疹(图3)。

图1 木村病患者鼻部皮损

图2 木村病患者左右耳后皮损

图3 木村病患者头部皮损

图4 木村病患者头颅MRI

图5 木村病患者皮损组织病理

图6 木村病患者皮损组织病理

图7 木村病患者治疗1个月后面部皮损

图8 木村病患者治疗1个月后右耳后皮损

图9 木村病患者治疗1个月后左耳后皮损

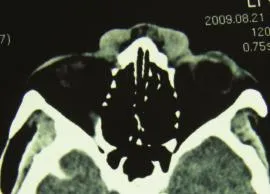

实验室及辅助检查:嗜酸性粒细胞计数880× 106/L(50~300×106/L),酸性粒细胞百分比数17.8%(0.5%~5.0%),过敏原总IgE测定429.34 IU/ml(1.31~165.3 IU/ml),癌胚抗原(CEA)7.62 ng/ml(<5.0 ng/ml)。颌下、颈部软组织彩超示:双侧颌下、颈部可见实性低强回声,最大2.2cm×1.5cm,最小0.7cm×0.4cm。头颅磁共振成像(MRI)示:鼻骨两侧及左耳后异常信号影(图4),SPECT(F-18显影)示:鼻根部肿物葡萄糖代谢轻度增高,左耳后肿物葡萄糖代谢中度增高。

头皮及鼻根皮损活检组织病理示:真皮内见血管及淋巴组织增生,可见淋巴滤泡样结构及大量嗜酸性粒细胞(图5,6),血管内皮增生,但无典型上皮样改变。耳鼻喉科会诊,查鼻腔、咽、喉未见明显异常,鼓膜形态可。结合临床表现和辅助检查结果,诊断为木村病。

治疗:入院后给予醋酸泼尼松片20mg /d口服。局部放射治疗30Gy/15f共15天,安多霖胶囊4粒3次/d口服;氯霉素滴眼液及红霉素眼膏外用,以减轻放疗副作用。治疗一月余后复查实验室指标:嗜酸性粒细胞计数下降至286×106/L,过敏原总IgE 376.48 IU/ml,CEA 5.36 ng/ml,患者双侧鼻根及耳后肿物消失(图7,8,9)。出院后门诊治疗,目前仍在随访中。

讨 论

木村病(Kimura disease,KD)是一种病因不明、多累及头颈部软组织及浅表淋巴结的良性慢性炎症性病变,多见于20~40岁的亚洲青年男性。该病首先由中国的金显宅于1937年以“嗜伊红细胞增生性淋巴肉芽肿病”报道,1948年日本的Kimura(木村)作了较为详细的描述,故本病又称金氏病或KD。本病临床表现多变,通常表现为单一或多发的隆起性结节。好发于头颈部,尤其是耳周、腮腺和下颌部位,也可见于其它部位。67%~100%的患者可伴有全身淋巴结肿大或并发哮喘、吕弗勒(氏)综合征和结缔组织病。 10%~12%的KD患者出现蛋白尿,伴发肾病综合症。实验室检查可有血清嗜酸性粒细胞计数增多和IgE水平的明显升高。

本病病因尚未明确,可能是一种由未知刺激物触发的自限性过敏反应或自身免疫反应。有学者推测该病可能与某些病毒改变了T淋巴细胞的免疫调节作用或诱导IgE介导的Ⅰ型变态反应,导致淋巴因子释放,Th2细胞免疫失调,产生特征性的淋巴结改变及相关性肾损害[1,2]。

目前KD尚缺乏统一的诊断标准,确诊主要依据活体组织病理检查结果。KD典型病理改变包括:①大量淋巴细胞浸润,淋巴滤泡形成,滤泡内可有活跃的生发中心及嗜伊红色均质物沉积;②丰富的嗜酸性粒细胞浸润,易形成嗜酸性微脓肿;③小血管增生;④纤维组织增生。其中①、②为特征性表现。IgE水平的明显升高和CT及核磁共振成像可协助诊断并评价病情。临床易与血管淋巴样增生伴嗜酸粒细胞增多症相混淆。

目前就木村病的治疗方案仍未达成共识,治疗的目标应为美观、保证机体正常功能、防止复发及后遗症的形成。早期手术切除是首选治疗,但复发率可达25%~75%。局部及系统应用皮质类固醇激素也是常用的治疗方法,初始可给予较大剂量,稳定后缓慢减量,但非持续性的治疗也易频繁复发,长期使用又可能发展为肾病综合症。对于难治性肿块、手术后复发或不能完全切除的患者首选局部放疗(25~30Gy),优点是不需要长期口服激素药物,但可能出现口干等并发症。其他治疗方法如激光、系统使用细胞毒性药物等。有报告全反式维甲酸联合小剂量泼尼松成功治愈1例KD患者。白三烯受体拮抗剂普仑司特(450mg/d)治疗2例KD患者有效而没有任何副作用。两种治疗方法联合使用可减少复发率[1,3,4]。

本例患者为老年女性,病程长达8年,结合患者病史、临床表现、皮损组织病理、实验室及辅助检查结果,确诊为木村病,通过头颅MRI及全身SPECT(F-18显影)检查了解病灶位置及侵犯范围,采用小剂量激素口服配合局部放疗的方案。治疗1个月后皮损改善,复查实验室指标均下降,疗效较为满意。尽管木村病没有恶变倾向,但该病临床表现很像头颈部的恶性肿物,临床医生应加强对该病的认识和了解。

[1] Sorbello M, Laudini A, Morello G, et al. Anaesthesiological implications of Kimura's disease: a case report [J]. J Med Case Reports, 2009, 3:7316.

[2] Shetty AK, Beaty MW, McGuirtWF Jr, et al. Kimura's disease: A diagnostic challenge [J]. Pediatrics, 2002, 110(3):e39.

[3] Yuen HW, Goh YH, Low WK, et al. Kimura's disease: a diagnostic and therapeutic challenge [J]. Singapore Med J, 2005, 46 (4):179-183.

[4] Wang TF, Liu SH, Kao CH, et al. Kimura's disease with generalized lymphadenopathy demonstrated by positron emission tomography scan [J]. Intern Med, 2006, 45(12):775-778.

Acase of Kimura disease

LI Nuo,BAI Yan-ping,YOU Li-ping,et al

Department of dermatology, China-Japan Friendship Hospital, Beijing, 100029, China

A 60-year-old woman presented with 8-year history of lump on root of nose, post aurem, scalp. Histopathologic examination demonstrated hyperplasia of vessel and lymph tissue, lymphoid follicles and intracutaneous eosinophils were evident. These findings consistent with Kimura disease (KD). The lesions showed improvement after treatment with antibiotics, antihistamine drugs, small doses of prednisone acetate and radiotherapy.

Kimura disease;Corticosteroid;Radiotherapy [J Pract Dermatol, 2010, 3(3):129-131]

R557.5

A

1674-1293(2010)03-0129-03

李 锘

2010-05-06

2010-06-07)

(本文编辑 敖俊红)

100029 北京,卫生部中日友好医院皮肤科(李锘,白彦萍,尤立平,杨顶权)

李锘,女,博士研究生,研究方向:皮肤病的中西医结合治疗,E-mail: nola8316@sina.com

杨顶权,E-mail: ydqlx@163.com