抗感染药物不良反应89例临床分析

2010-03-02

(东南大学医学院附属江阴医院,江苏江阴,214400)

据国家食品药品监督管理局公布的《2009年国家药品不良反应监测年度报告》显示,我国药品不良反应事件发生最多的药物为抗感染药物,2009年,抗感染药物不良反应(ADR)报告数量达到了化学药品的55.2%。作者对本院2008年7月~2009年7月发生的抗感染药物ADR进行分析,旨在研究ADR发生的特点及一般规律,为临床安全用药提供参考。

1 临床资料

资料来源为本院2008年7月~2009年7月收集的89例抗感染药物ADR报告。

采用国家食品药品监督管理局ADR监测中心的ADR因果关系判断标准进行评价[1],应用回顾性分析方法,分别从人群特点、用药途径、药品种类、ADR发生症状等方面进行汇总分析。

2 结 果

2.1 发生ADR的患者性别与年龄分布

89例ADR报告中,男42例(占47.19%),女47例(占52.81%);发生ADR患者的年龄分布为:20~29岁 23例,占 25.84%,≥60岁14例,占15.73%,30~39岁及≤10岁均为12例,占13.48%,40~49岁 10例,占 11.24%,10~19岁及50~59岁均为9例,占10.11%。

2.2 用药情况

89例ADR报告中,单独用药共53例(占59.55%),联合用药共36例(占40.45%)。静脉给药方式引发的ADR最多,为71例(占83.48%);其次为口服给药,为9例(占14.10%);其余还有肌肉注射等。

2.3 药物种类与构成比

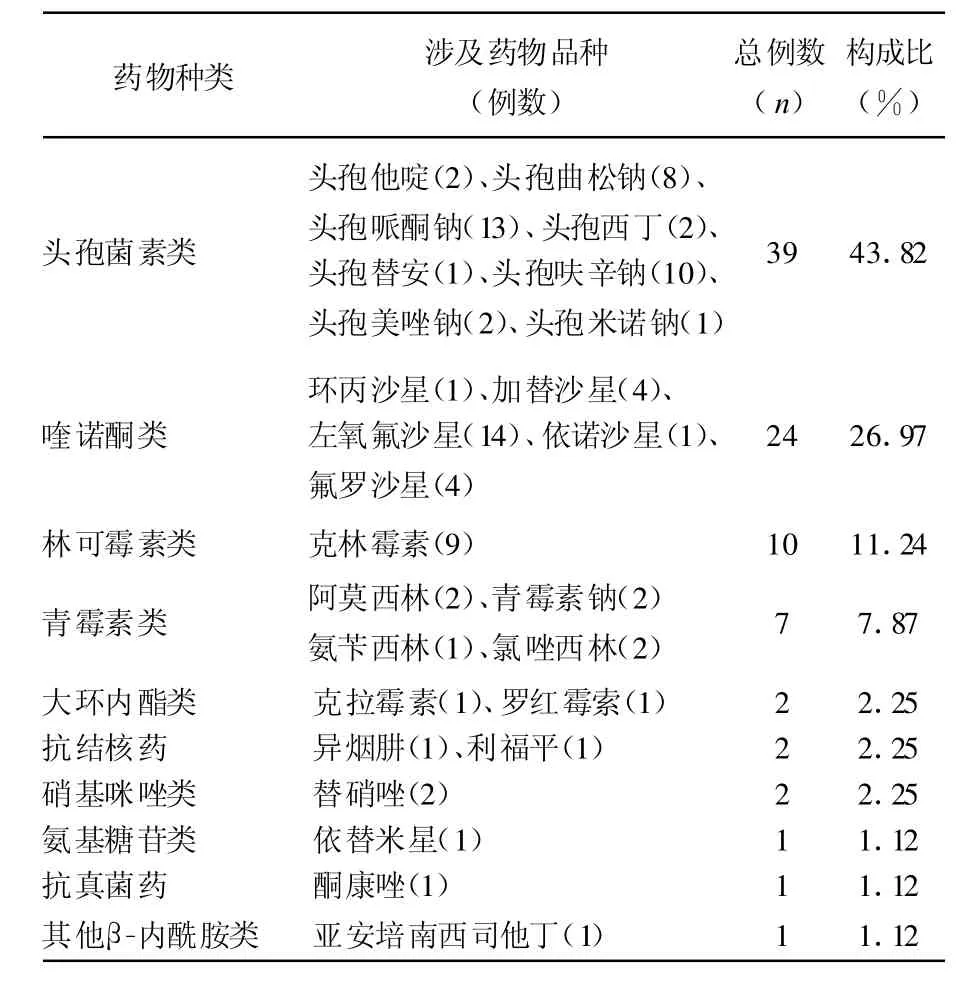

将89例不良反应涉及的抗感染药物的种类进行分类统计发现,其中,头孢菌素类比例最高,为39例,占43.82%;其次为喹诺酮类 24例,占26.97%;再次为林可霉素类,占11.24%。体药物分类及相关病例数、构成比及涉及药物见表1。

表1 引发ADR的药品种类及其例数

2.4 ADR涉及的器官或系统及主要临床表现

89例抗菌药物ADR所涉及的器官或系统中,皮肤及其附件损害的发生率显著高于其他系统损害,共48例,占53.93%;其次为消化系统损害,共18例,占20.22%;再次为以发热为代表性症状的全身性损害,共9例,占10.11%。ADR涉及的器官或系统及主要临床表现见表2。

3 讨 论

3.1 ADR与患者年龄、性别的关系

抗菌药物ADR可在任何年龄阶段发生,其中20~29、30~39岁青壮年ADR发生率最高,分别为25.84%与14.61%,可能与该部分患者数量多,用药几率大相关。在≥60岁的老年人中,因老年人肝、肾功能减退,体弱,以及患有慢性疾病存在合并用药,ADR发生率占第2位,为15.73%。新生儿和婴幼儿各系统器官功能不健全,肝脏的解毒作用与肾脏的排泄能力低下,导致ADR发生率也较高,为13.48%。另外,女性发生ADR概率大于男性,大致符合相关报道[2]。

表2 ADR涉及系统或器官及其主要临床表现

3.2 用药途径与ADR的关系

发生ADR的给药途径以静脉给药所占比例最大,为76例,占总例数的85.39%,显著高于其他给药途径。其次为口服给药,为11例,占12.36%。探究其原因,可能与静脉给药药量增加、血药浓度增高较快、溶液稳定性、不溶性微粒、滴注速度等有关。因此,为减少ADR的发生,应提倡口服给药,原则上尽量不选择注射给药方式。如已经采用静脉给药,因待患者病情改善后,尽量采用口服给药。

3.3 药物类别与ADR的关系

由表1可见,头孢菌素类引起的ADR最多,39例,占总例数的43.82%,这与头孢菌素类抗生素抗菌谱广、杀菌力强、耐酸、耐酶、毒副作用相对较小,导致临床用药量非常大有关[3-4]。其次是喹诺酮类(26.97%)和林可霉素类(11.24%)。

其中,在临床应用注射用头孢哌酮舒巴坦钠时,应格外注意双硫仑样反应[5],医护人员须仔细询问患者的饮酒情况,对12 h内有饮酒史者或使用含乙醇成分的药物或食物者,宜暂缓使用。

喹诺酮类药物近年来发展很快,在应用时应注意,根据《抗菌药物临床应用指导原则》,18岁以下未成年患者避免使用本类药物[6-8]。另外,联合使用其他抗菌药物时应合理选择,未出现联合联合用药明显指征时,不需联合用药[9-11]。

林可霉素类中的克林霉素及其衍生物有强大的抑制G+菌的作用。同时,还有很强的杀灭厌氧菌的作用,因而广泛应用于临床。但鉴于林可霉素具有神经肌肉阻滞作用[12],临床应用时要严格遵循药品使用说明书规定的用法用量,避免超量、过速静脉滴注,与麻醉药、肌松药联合应用时应注意调整剂量。

3.4 ADR的主要临床表现形式

89例ADR报告中,临床表现以皮肤及附件损害最多,为48例,占ADR总数的 53.93%;其次是消化系统损害和发热。可能与皮肤变态反应易于临床发现有关。临床医师在用药前,应详细询问病人的药物过敏史,用药过程中,医护人员应密切观察,一旦发现过敏反应,应立即停药并及时采取相应措施。

[1] 国家食品药品监督管理局.药品不良反应报告和监测管理办法[J].中国药事,2004,18(4):203.

[2] 沈斌,沈鸿,蒋利亚.抗感染药不良反应809例分析[J].中国药师,2009,12(4):488.

[3] 胡梦萍,唐树清,周学琴.注射用头孢吡肟不良反应相关因素分析[J].海南医学院学报,2009,15(3):238.

[4] 张运琳.521例药物不良反应报告分析[J].海南医学院学报,2010,16(4):515.

[5] 李凌云,曾伊莉,谢党恩.抗菌药物双硫仑样反应患者的治疗与护理(附93例分析)[J].中国现代药物应用,2009,3(15):178.

[6] 张永信.抗菌药合理应用及主要品种评价[J].上海医药,2008,29(1):5.

[7] 梁茂本,葛东明.氟罗沙星不良反应45例临床分析[J].中国临床保健杂志,2008,11(2):193.

[8] 刘春霞,余小霞,邱凯锋,等.喹诺酮类抗菌药耐药性分析[J].南方医科大学学报,2008,28(10):1909.

[9] 石柏青.左-氧氟沙星不良反应的临床观察[J].中国实用医药,2009,4(28):142.

[10] 王露.21 566例住院患者抗菌药物应用现状调查[J].贵阳医学院学报,2009,34(5):573.

[11] 李雪梅,魏宇宁.住院患者抗菌药物不良反应240例分析[J].中国临床保健杂志,2010,13(1):46.

[12] 高淑华.林可霉素致神经肌肉阻断作用2例[J].中国误诊学杂志,2008,8(16):4029.