城市文化与城市特色及其营造

——以宜昌市城市特色营造为例

2010-01-28陈林

陈 林

(三峡大学 土木与建筑学院, 湖北 宜昌 443002)

随着我国经济水平的提高、信息技术的飞速发展,国内外文化交流达到了空前的程度。城市建设方面,打开国门后患有文化饥渴症的国人,对西方各种“主义”顶礼膜拜,在领受异域文化无穷魅力的同时,文化移植所引发的“双刃剑”效果也日益引起人们的关注:全球化发挥强势文化“推土机”的功能,多元文化世界面临着被“推平”的危机[1]——城市文化趋于相互间复制,城市风格日趋千篇一律,地域文化被淹没,城市特色开始暗淡、隐退;传统的民风民俗面临日益退出历史舞台的危险;大量涌现的“放之四海而皆准”的城市风貌向我们述说着各地城市正上演着一场深刻的背离城市文化的特色危机[2]。

1 城市文化城市特色的内涵与意义

1.1 城市文化:城市赖以生存的灵魂

承担着物质生产和精神生产双重职能的城市,日益成为人类活动的中心。构成城市这一开放、复杂巨系统的诸要素中,文化是其核心要素,城市从它产生的那一天起就与人类的文化结下了不解之缘,可以说城市是人类在一定地域范围内所创造的最大的文化聚合体。城市不仅是城市居民生活、工作以及游憩的场所,而且担负着传承历史文化的功能。

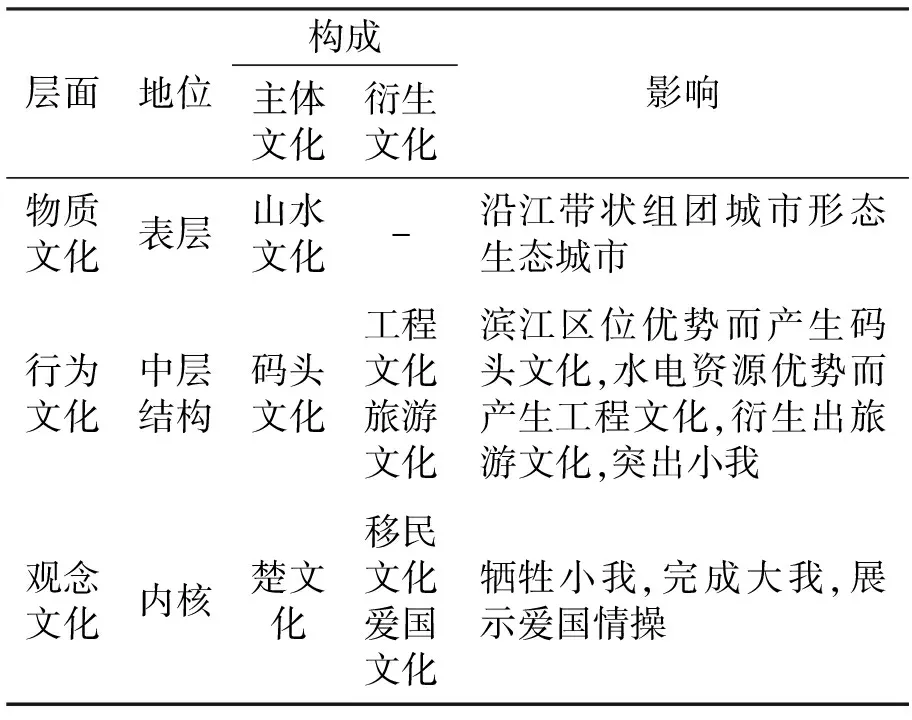

城市文化依其结构可分为物质文化、行为文化和观念文化三个层面[3]:(1)物质文化层,位于城市文化的表层,由可以被感知的、有形的各类城市要素所建构,典型地体现了“人化自然”的特征,是城市文化风貌最形象的呈现;(2)行为文化层,处在城市文化的中层,是城市文化的一种实体化的表现形式,体现为城市特有的习俗;(3)观念文化层,占据城市文化的内核,隐藏在城市居民的价值观念、城市法律法规等之中,是城市的集体性格[4]。

当今城市发展的动力在于其具有的创新力,而文化正是创新力的源泉,凝聚着城市发展的动力要素,是城市生存的基础和进化的动力。如果将经济比做城市的血肉和躯架,那么,文化则是城市的灵魂。文化对城市发展所起的作用是内在的而不是表面的,是长远的而不是暂时的[5]。因此城市要谋求发展,文化必须先行。城市文化是经济活动的助推器,文化往往赋予城市以无与伦比的生命力和竞争力,它综合反映一个城市的品质和发展水平,也是城市市民认同、凝聚的内在磁力,还是城市吸引力与辐射力扩大的基础,支撑起城市的生存、竞争和发展[6]。

1.2 城市特色:城市得以发展的关键

城市特色是一个城市内在素质的外部表象,包括城市内涵及其外在表现两个方面,城市的内涵主要指城市性质、产业结构以及民俗风情等;城市内涵的外在表现表征为城市的形体空间环境[7]。

自然环境、人文环境、社会经济环境三大因素始终左右着城市的发展,渗透于城市各个构成要素,参与城市特色的形成[8]。因此,城市特色的必然性不是建立在人类的多元需求上,而是建立在人类物质与社会存在的客观差异性中,其中自然因素是城市特色形成的基础条件,社会因素则在城市特色的形成中居主导作用[9,10]。

城市特色是城市发展的关键,因为城市特色的存在一方面能增强人们的认同感,另一方面透过城市特色的价值形成某种城市文化而得以体现,而文化所蕴含的创造力正是城市发展的动力。因此,城市特色的形成不仅对城市居民素质的提升有着潜移默化的影响,而且对于城市的经济发展也有着深远的意义。

目前,全球一体化引发了全球文化趋同,城市的地域文化逐步被淹没,民族性被“国际性”所取代,在城市特色问题方面,一个突出的问题是:破坏性建设不断,城市文脉被割裂,新的城市特色短期内难以形成,固有的城市特色却在加速消亡。

2 城市文化与城市特色的关系

2.1 源与流的关系

城市文化决定了城市特色,脱离城市文化的城市特色建设就像无源之水、无本之木。城市文化是城市的本质,而城市特色则是城市文化在城市的某个方面呈现于世人面前的表象。城市文化是滔滔的源,城市特色则是涓涓的流。

2.2 面和点的关系

城市文化经过历史的沉淀,一经形成,便渗透到城市生活的方方面面,物质的、精神的,无所不包。城市特色以城市文化为依据,植根当地的自然、社会经济环境,营造出一种与众不同的城市风格。如果说城市文化一开始以“面”的存在影响着城市日常生活中各个“点”的活动的话,那么城市特色就是一种以“点”的方式的存在,通过放大影响城市生活的各个方面[11]。

2.3 相互影响、相互促进的关系

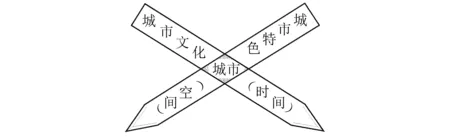

城市文化与城市特色都不是一层不变的,它们通过时间的沉积、事件的爆发、空间的演化,二者在人们的生活中,通过人这一主体,不断地实现着相互促进和相互影响的作用,从而使城市文化更为深厚,城市特色更为突出。

2.4 时间与空间的关系

从某个方面讲,城市文化体现了城市一种在时间艺术上本城市各种信息精华的交集,而城市特色则是城市一种在空间艺术上不同城市信息的并集。城市文化是本城市历史沉积的精华,城市特色则是本城市与其它城市比较中的突出特性。城市是位于城市文化的纵向轴(在一定的时间内本城市的文化信息)和城市特色(在一定的空间内本城市与其他城市之间的差异)的横向轴的交集(图1)[12]。

图1 城市文化与城市特色

3 宜昌城市主题文化凝练与城市特色营造

宜昌,古称夷陵。据《东湖县志》记载:“江水至此而夷(平缓),高山至此而陵(渐平),故曰夷陵”。自古以来,宜昌扼川鄂咽喉,当荆楚要冲,商贾云集,物华天宝。如今的宜昌市是我国内陆腹地承东接西、南北交流的中枢,处在我国生产力布局“T”型结构的主轴线上,是长江经济带中武汉与重庆两大经济区的复合部位,位于东部技术与西部资源的汇合处。

3.1 宜昌的城市文化

宜昌的城市文化按照城市文化的三层结构,其表层是物质文化,由于地处东部平原与西部高原结合部的丘陵山地,奔腾不息的长江从市区穿过,宜昌体现出中国典型山水文化的特征,在城市形态上呈现出沿江带状组团结构,显现出天人合一、人与自然的和谐。

因长江水运资源和交通制约,宜昌的行为文化在水运没落之前受码头文化支配,城依港兴,港依城发。上个世纪七十年代以后,由于大力开发市域内丰富的水电资源,葛洲坝水电枢纽、清江隔河岩水电站、三峡工程等大型水电工程的兴建,工程文化兴起,并衍生出旅游文化。

表1 宜昌的城市文化

在观念文化方面,纵观宜昌的发展史,从屈原、王昭君、夏明翰到现今的工程移民,体现了楚文化熏陶下的宜昌人牺牲小我、完成大我、崇高的爱国主义情操(表1)。

3.2 宜昌的城市特色

城市特色的塑造是一项基于城市时空经纬的、突出重点的、长期的重点工程。城市文化是城市特色形成的条件。一个具有特色的城市,必须是其自身历史和社会文化发展的延伸。

3.2.1山水特色

宜昌的山地占总面积的67.4%,长江从市区蜿蜒穿过,山水特色明显。华中科技大学的城市规划专家就此展开研究,提出了一整套塑造山水特色的原则:基地使用的“扩山保水”原则;道路规划的“迎山接水”原则;建筑布局的“显山露水”原则;景观设计的“借山用水”原则;空间组织的“依山亲水”原则等。宜昌市的中心城区,正逐步应用这些原则,在宜昌园林城市的基础上,努力建设生态城市,夯实城市发展的基质[13]。

3.2.2工程特色

有着“水电之都”美誉的宜昌因葛洲坝工程而从小城市跃升为中等城市,因为建设三峡工程嬗变成大城市。举世瞩目的三峡工程和葛洲坝水利枢纽都在宜昌市内,融合了现代最先进工程技术的三峡工程,从一开始提出设想,到百年梦圆,走过了风风雨雨,见证了中国政府为人民谋利益的决心,见证了中国由弱变强的社会发展历程。需要指出的是,处于市区内的葛洲坝水利枢纽,虽然是目前国内仅次于三峡大坝的水利工程,然而大坝建筑物在与其周边环境的衔接方面处理得并不是很成功,偌大的一个工程,孤独地矗立在那里,两边缺乏与之呼应的环境,在这方面,三峡大坝周边环境的建设汲取了教训,不仅发挥其巨大的防洪、发电效益,也营造出了无以伦比的景观效益。

3.2.3名人特色

处在华夏显要区位、山灵水秀的宜昌自古至今就与名人结下了不解之缘。古有送去和平的美女王昭君,“生长明妃尚有村”的昭君故里位于宜昌兴山县的宝坪村(又名昭君村);宜昌一带是楚文化的摇篮,中国文学史上第一位有名的伟大爱国诗人屈原就出生在这里,其作品奠定了南方文化的基调,留下了“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的不朽名句。抗战时期大义凛然的“就义诗” :“砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人”的作者夏明翰烈士出生于宜昌秭归归州。如今的宜昌,由于三峡工程和葛洲坝水利枢纽的存在,吸引了中外无数的游人,其中不乏当今的名人。因此,利用名人资源来丰富城市特色,对于宜昌市的发展将起到难以估价的效应。

3.2.4产业特色

如果说自然是城市的依托,文化是城市的灵魂,那么经济就是城市的基础。城市的特色往往由城市文化、城市性质所决定,并由城市的产业特色所体现。宜昌市,由于其独特的区位、丰富的人文资源和旅游资源,具有发展旅游得天独厚的资源优势,应对城市特色和文化的建设予以足够的重视以推动城市旅游业的发展,对外塑造良好的城市形象,对内建设宜人的文化氛围,就此加强旅游吸引力。近几年宜昌的城市建设正为大力发展旅游业夯实基础,建设好与旅游相关的配套设施,这无疑是本世纪宜昌市谋求发展的正确定位。

4 结 语

综上所述,城市文化与城市特色的形成之间有着千丝万缕的联系。我国正处在社会转型的关键时刻,面对全球经济一体化和世界文化交融的大趋势,今天的城市要解决目前城市形象危机的问题,要想在快速发展的国际舞台上扮演一个重要的角色,求得更大、更长远的发展,就要深入研究和挖掘城市文化,继承传统文化,整合城市文化资源,紧紧抓住自己的有利条件,发展城市文化,塑造出与众不同的城市特色,使每一个城市都成为一本与众不同、引人入胜的“书”[14]:为居民创造一个宜于人居的生活环境,为企业创造一个适于发展的投资环境。

[1]仇保兴.城市文化复兴与规划变革[J].城市规划,2007,(8):9-13.

[2]马武定.直面后现代的城市文化现象[J].新建筑,2005,(2):9-12.

[3]陈立旭.都市文化与都市精神——中外城市文化比较[M].南京:东南大学出版社,2003.

[4]董力三.城市形象和城市文化的社会经济意义[J].经济问题探索,2006,(1):135-136.

[5]单霁翔.关于“城市”、“文化”与“城市文化”的思考[J].文艺研究,2007,(5):35-46.

[6]王 静.民俗与城市文化[J].城市问题,2003,(4):27-29.

[7]胡理琛.对城市特色的思考[J].城市规划,1990,(5):8-10.

[8]王 媛.热带滨海城市特色的理论研究[J].城市规划汇刊,1994,(1):46-51.

[9]朱光亚.城市特色与地域文化的挖掘[J].建筑学报,2001,(11):49-51.

[10]石成球.关于城市特色问题的讨论[J].建筑学报,1991,(6):19-21.

[11]舒长根.城市文化多元融合与民族文化保护[J].城市问题,2004,(4):19-22.

[12]余柏椿.论城市特色结构理论[J].新建筑,2004,(3):47-49.

[13]余柏椿,万艳华.利用性保护山水特色的控制规划方法初探——以宜昌市五龙片区控制性详细规划为例[J].城市规划,2000,(4):59-63.

[14]李植斌.城市文化形象特征与建设[J].人文地理,2001,(4):25-27.