大城市CBD及会展交通规划设计实践

——以广州市琶洲-员村地区为例

2010-01-28邓兴栋

邓兴栋

(广州市交通规划研究所, 广东 广州 510030)

琶洲-员村地区位于广州市东部,西邻珠江新城CBD和赤岗领事馆区,与珠江新城核心区和火车东站交通枢纽的直线距离分别为4 km和6 km,规划面积约13.5 km2,是广州市中调及东进战略的重要地区,与珠江新城共同构成广州市参与国际城市竞争的代表区域。

根据规划,珠江新城-琶洲-员村地区定位为:会展、金融、商贸三大引擎合力推动的国际城市中央商务核心区,实力、活力、魅力三位一体的复合型新城市滨水中心区。琶洲-员村地区的总体空间结构为一轴(珠江)三圈(商务会展圈、创意产业圈、休闲旅游圈)的用地布局[1],琶洲员村地区规划布局如图1所示。

图1 琶洲-员村地区规划布局

1 交通问题的焦点分析

琶洲-员村地区原有规划并未考虑到该地区作为珠江新城CBD延伸区的功能定位,更没有对未来该地区高强度开发、会展交通和日常交通高度重合的情况下,地区交通网络的适应性进行定量分析和测试。若沿用原有规划交通网络,可能产生重大的交通问题,影响到整个城市核心区的交通运作,主要焦点集中在以下几个方面[2]:

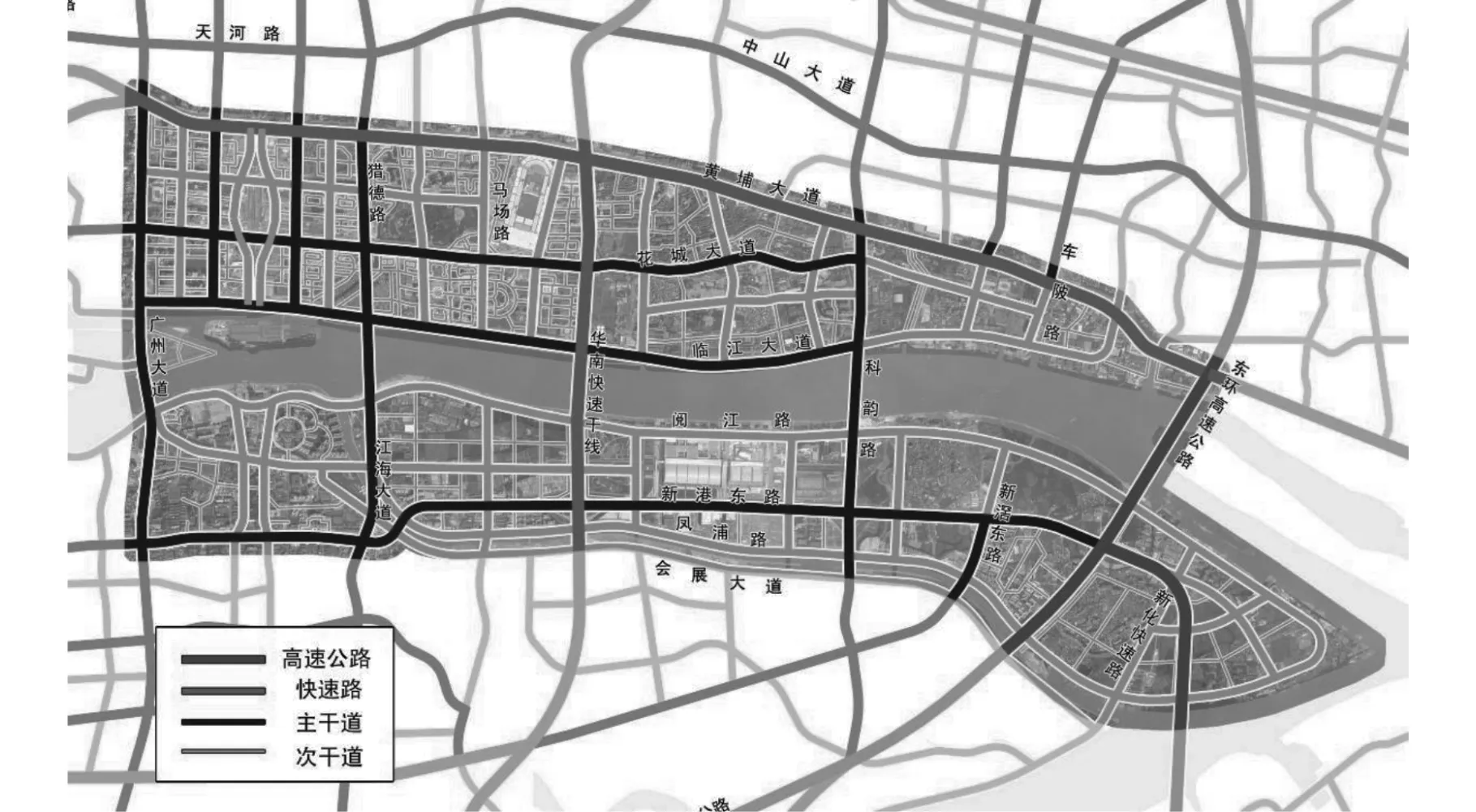

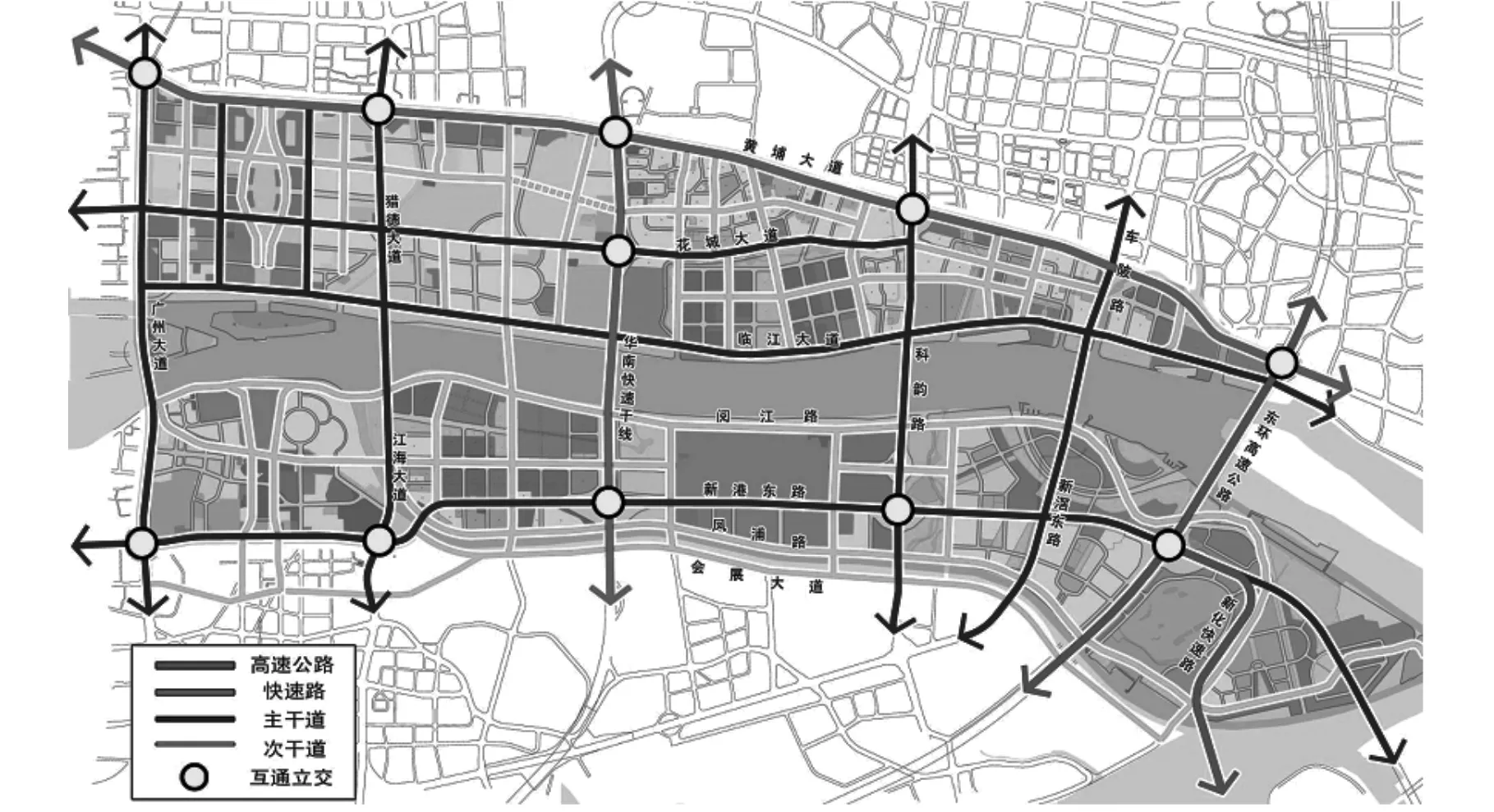

(1)琶洲-员村地区与区域高快速路网的衔接不协调,不能满足本地区作为珠三角和华南地区中心的极高的发展定位(图2)。具体表现为:南北向区域性通道多(猎德大道、华南快速、科韵路、环城高速),但对本地区的服务功能不强,衔接点缺乏;东西向区域性通道少(黄埔大道、新港东路),与本地区的交通走廊重合,干扰严重。

图2 琶洲-员村地区在区域路网中的位置

(2)琶洲员村地区的过江通道数量少(平均间距2公里以上),南北向转换不便,对本地区的交通服务能力弱。

(3)琶洲员村地区的东西向通道数量少,临江大道、花城大道、新港东路的功能定位模糊,东方向的交通疏解不畅,不满足城市东进的要求。

(4)琶洲员村地区的原规划路网的密度仅6.8 km/km2,相当于广州市外环以内区域路网密度的80%,尤其是支路网密度偏低,不足以支撑本地区作为CBD和城市中心区的发展需要(图3)。

图3 琶洲-员村地区原有规划道路网络

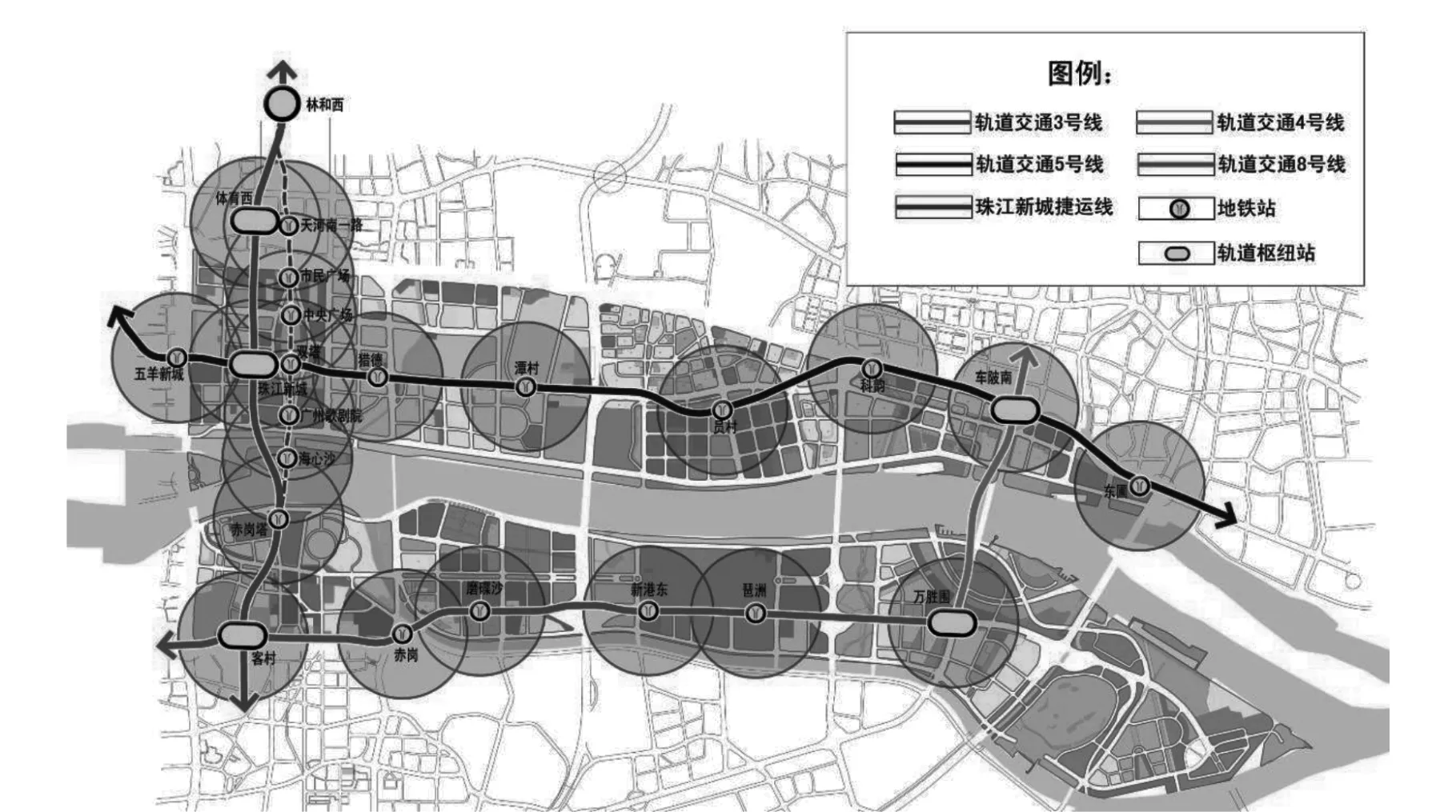

图4 琶洲-员村地区2010年规划轨道网络

(5)琶洲员村地区的轨道交通仅有5条线路(2号线、3号线、4号线、5号线、APM线)、19个站点,轨道线网密度0.98km/km2,轨道站点600 m半径覆盖率仅59%,轨道客流输送能力不能支撑地区高强度开发导致的高密度客流(图4)。

2 交通发展目标和策略

本文以地区发展目标为导向,制定CBD及会展中心的交通发展目标和策略包括以下五个方面:

(1)交通时空圈。构筑广州市域1小时生活圈和珠三角2小时生活圈,往返城市中心区的出行时间市区控制在40~45分钟以内,郊区在60分钟以内;实现轨道交通与区内主要发展节点的交通联系,基本达到“3060”时空目标,即环城高速内30分钟可到达市中心、外围副中心60分钟内可到达市中心[3]。

(2)道路网络。建立道路功能分级体系,分离过境交通与地区内部交通;强化对外衔接系统,优化节点设计方案,消除道路瓶颈;新建过江通道及与东西向衔接转换,加强内部交通联系;道路网密度达到10~12 km/km2,道路面积率30%左右。

(3)轨道网络。加密轨道交通线网密度,提供与城市中心区和对外交通枢纽的直接联系;建立公共交通枢纽体系,加强各种交通方式的衔接转换;开设地铁循环接驳巴士,提高沿江地区的公交可达性;轨道网密度达到 1.7 km/km2,站点600m半径覆盖率80%左右。

(4)一体化战略。整合城市交通系统的各个方面,包括道路、轨道、公交、停车、人行等子系统,加强各个子系统之间的衔接转换,提高交通系统整体的运作效率和服务水平。

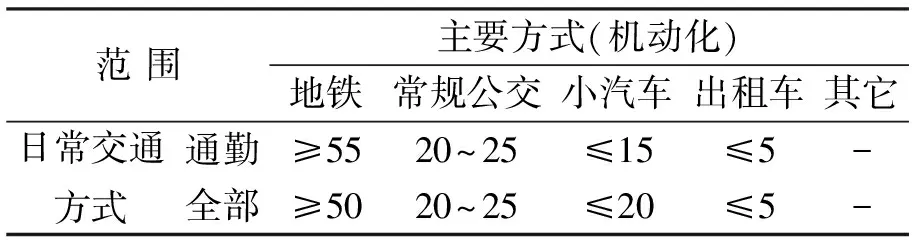

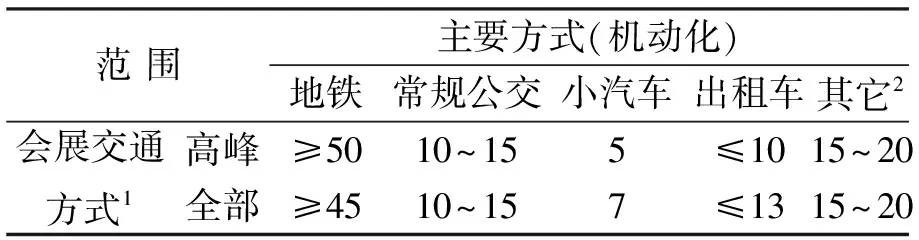

(5)优化交通出行结构,实现“70/70”客运目标。日常交通采用“多方式组合协调模式”,发展包括地铁、常规公交、水上巴士、步行在内的高度便捷的多方式无缝衔接的综合公共交通体系,优先提供高水平的公共交通服务,最终形成以轨道交通、步行为主体,常规公交、出租车为补充,小汽车为辅助的交通方式结构;会展交通采用“公共交通主导模式”,重点发展以轨道交通为主导的公共交通体系,促进常规公交的功能定位调整,大力发展区内循环巴士,接驳轨道交通站点和各类功能的停车场。最终形成70/70客运目标,即公共交通(地铁+常规公交)出行占机动化出行的70%、轨道交通出行占公共交通(同上)出行的70%(如表1)。

表1 日常交通方式分担率 %

表2 会展交通方式分担率 %

注:1.不含非机动化方式和区内循环巴士的比例;2.其它指临时专线车和水上巴士等。

3 综合交通规划深化方案

本次综合交通规划深化方案主要针对原有规划的不足和该地区新的功能定位,在充分分析论证和增强规划可实施性的基础上,提出以下的深化方案和调整措施:

(1)完善主要交通节点,加强封闭性高快速路的服务功能

图5 琶洲-员村地区道路系统规划方案

琶洲-员村地区原有规划路网以通达性为主,不适应CBD外延区对快速交通疏解的要求。因此,对于CBD地区而言,规划的思路是重点加强封闭性高快速路对本地区的服务功能[4~6],主要措施包括:①完善主要的交通节点、消除出口道路瓶颈,如谭村立交、东圃立交、新洲立交、凤浦路与新化快速路衔接点等;②打通东西向通道、增加琶洲-员村地区的对外出口,如:向东延长临江大道和新港东过江隧道,向西延长会展大道和金穗路隧道等(图5)。

以东方向为例,原有规划路网只有1个出口通道,改善以后新增加2个通道、12条车道,道路饱和度(V/C)从1.57下降到0.86,疏解东西向交通的作用十分明显。

(2)增加过江通道及衔接,提升沿江地区的交通可达性

琶洲-员村地区原有规划的过江通道仅有猎德大桥(在建)、华南路、琶洲大桥、东圃大桥,数量比较少,且华南路还是收费的高快速路,对本地区出入交通的服务功能比较弱。因此,规划的思路是根据本地区内部交通联系的需求特点,增加过江通道的数量以及完善两端的交通衔接,提升滨水地区的交通可达性,主要措施包括:①新增马场路—海州路过江通道,加强CBD内部不同功能组团(金融、商贸、会展)之间的交通联系;②新增车陂路—新窖东路过江通道,完善东部地区南北向的骨架路网,分流科韵路交通压力。交通测试表明,新增过江通道对于均衡全部过江通道的交通流量分布将产生重大效果(图6、图7)。

图6 马场路-海洲路过江通道交通量分析

图7 车陂路-新滘东路过江通道交通量分析

(3)提高轨道网络的覆盖范围,加强公交枢纽的衔接设施

琶洲-员村地区原有规划的轨道交通线路的数量较多,但多为过境轨道线路,在本地区内所设站点较少,轨道站点的覆盖率偏低,原有轨道线网规划不能满足本地区开发的强度[7]。因此,规划的思路是结合全市轨道交通线网规划的深化工作,在本地区内新增三条轨道线路,即:沿黄埔大道走向新增轨道交通13号线(市域快线),延长8号线(加密线)并增设琶洲东、新洲、会展港等四个站点,设置轨道环线(11号线)并与5号线、13号线换乘。

规划方案增加了对黄埔大道、琶洲大道西、新港东路东段的轨道覆盖,较好地服务于琶洲A区和C区,在本地区内形成了员村、车陂南、万胜围、琶洲、新港东、天河公园等多个轨道换乘点,巩固和完善了CBD地区轨道交通网络的体系。

图8 琶洲-员村地区轨道线网规划服务覆盖范围

如图8调整后,轨道线路总长42 km,共设29个站点,线网密度由0.98 km/km2提高到1.72 km/km2,站点覆盖率由59%提高到80%,改善效果比较明显。

根据轨道客流服务水平分析,轨道线路规划运能为28.8万人次/小时,轨道站点客流总集散量为25万人次/小时,早高峰小时轨道断面总客流为23.5万人次,轨道客流/运能约0.82,能支撑该地区的开发。

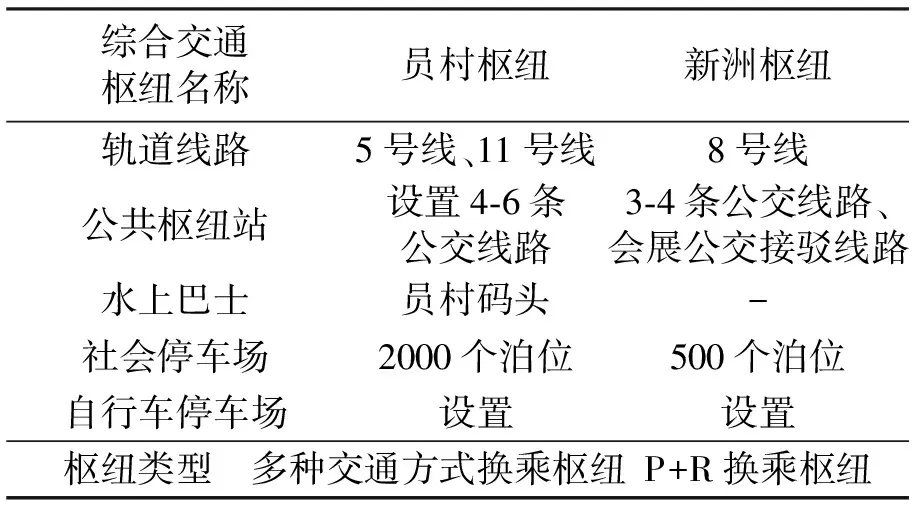

为充分发挥轨道交通的作用,规划结合地铁车站设置6条地铁环行接驳巴士,减小市民换乘地铁的步行距离,加大轨道交通的服务范围(图9);同时,规划构建员村、新洲等四个综合交通枢纽,形成地区公共服务中心,实现多种交通方式的衔接换乘[8](图10、表3)。

图9 地铁环行接驳巴士规划方案

图10 综合交通枢纽布局规划

综合交通枢纽名称员村枢纽新洲枢纽轨道线路5号线、11号线8号线公共枢纽站设置4-6条公交线路3-4条公交线路、会展公交接驳线路水上巴士员村码头-社会停车场2000个泊位500个泊位自行车停车场设置设置枢纽类型多种交通方式换乘枢纽P+R换乘枢纽

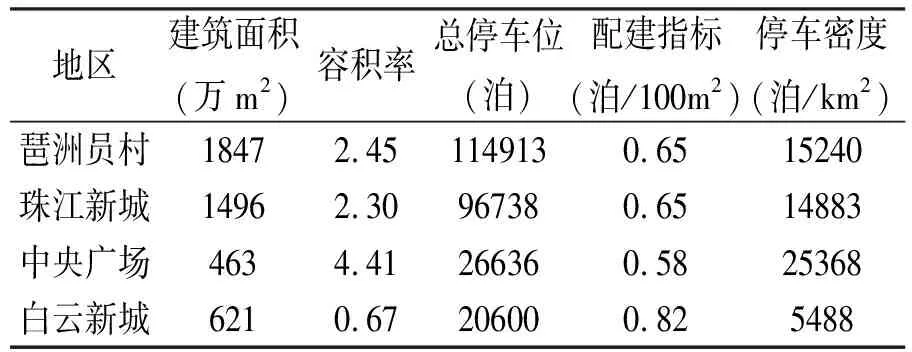

(4)合理布局公共停车场,规划停车密度分区

琶洲-员村地区规划共设置9个公共停车场,其中,会展配套的停车场有3个,P+R停车场2个,旅游景点的停车场3个,中心商业区地下停车场1个。公共停车泊位共6190个,其中大车位290个,小车位5900个,约站全部停车位数量的5.4%左右。

根据各组团开发类型和强度的不同,形成了停车密度的分区[9~11],其中:A区、D区(国际金融及商贸区)属于高密度区,B1、B2区(会展及配套区)属于中密度区、C、E、F区(创意及休闲产业区)属于低密度区。总体而言,作为未来的CBD拓展区,琶洲-员村地区的规划停车密度与珠江新城比较接近(表4)。

表4 广州市不同地区规划停车泊位对比一览表

(5)合理组织会展交通和地区日常交通

琶洲B1区(国际会展核心区)的规划总建筑面积超过200万平方米,仅广交会琶洲展馆的国际标准展位就达到1.8万个。预测未来交易会等大型展览期间,该地区全日吸引的会展客流规模将达到约35万人次,将给该地区的交通带来巨大压力。因此,本次规划在对会展交通进行定量预测和仿真的基础上(图11),提出构建一个“人车分离、分区停车、方式集成、信息诱导”的立体交通网络的总体构想,包括:构建贯通琶洲-地区内部的“口”字形道路网络,将地区内部交通和外部过境交通分离,增强交通组织和管理的回旋余地;以两个地铁站为依托,将地下人行系统向新港东路两侧和展馆延伸,分流地面行人流量,实现人、车彻底分离。

图11 新港东路会展交通流模拟场景

完善分区停车系统,利用空地和绿化增设地下公共停车场,促进停车资源共享和减少地面车流量;优化交通方式结构,通过外围区停车换乘等措施,促进大容量公交方式的使用等。

为协调地区日常交通和会展交通这两种不同性质的交通流,规划设置三级会展通道体系(会展疏散通道、会展联系通道、会展专用通道)及完善的步行通道系统和货运通道系统。

4 结 语

广州市琶洲-员村地区城市设计在概念方案深化阶段引入了交通专业的论证分析和定量分析的工具,使得对该地区未来交通发展的把握更加准确。此外,作为CBD延伸区的琶洲-员村地区在区位和交通方面比较特殊,集中体现了CBD交通“高密度、通过性”和会展交通“高强度、瞬时性”的特点,使得广州市琶洲-员村地区的交通规划设计理念对于国内正在广泛开展的重点地区城市规划设计具有重要的借鉴意义。

[1] 广州市城市规划编制研究中心.广州市琶洲-员村地区城市设计竞赛技术文件[R]. 广州:广州市城市规划编制研究中心,2008.

[2]邓兴栋,王 波,张海霞.广州市琶洲-员村地区城市设计深化[R].广州:广州市交通规划研究所,2008.

[3]贺崇明,景国胜,马小毅.广州市交通发展战略规划[R].广州:广州市交通规划研究所,2009.

[4]邵昀泓,赵 阳.大型CBD交通问题的思考和建议[J].交通运输工程与信息学报, 2007,5(4):53-57.

[5]杨俊宴,吴明伟.中国特大城市CBD交通路网模式量化研究[J].规划师, 2010,26(1):59-65.

[6]刘晓芳,郑伯红.国内外CBD交通发展对长沙CBD 的启示[J].中外建筑,2009,(6):92-94.

[7]贺崇明,徐士伟,吴家友.广州市轨道交通线网规划[R].广州:广州市交通规划研究所,2009.

[8]甘勇华.城市轨道交通与其它交通方式衔接规划[J] .华中科技大学学报(城市科学版), 2006,23(s2):112-117.

[9]邓兴栋,徐建闽. 基于居民出行方式结构变化的城市停车供应策略研究——以广州市停车配建指标修订为例[J].华中科技大学学报(城市科学版),2009,26(3):67-70.

[10]邓兴栋,王波.发达地区城市停车配建指标管理之经验与启示[J]. 华中科技大学学报(城市科学版), 2003,20(2):53-55.

[11]邓兴栋,徐建闽.大城市自行车交通发展定位和对策[J].华中科技大学学报(城市科学版), 2009,26(4):88-92.