国际石油价格波动研究:1861~2009年

——基于汇率制度选择视角

2010-01-23马登科

马登科,张 昕

(1.吉林大学 经济学院,吉林 长春 130012;2.山东大学 经济学院,山东 济南 250100)

一、引 言

2001年由于全球经济受到互联网经济泡沫破灭和“9·11”事件的打击,国际原油期货价格受到需求不振的影响,创出了历史新低(甚至一度徘徊在10美元/桶附近)。2002年1月开始,伴随着格林斯潘的低利率政策所吹起的房地产泡沫,全球经济开始摆脱互联网泡沫的影响逐步复苏,国际油价则从2002年1月31日的最低每桶15.52美元,一路高歌猛进飙升至2008年7月11日的147.25美元,飙升幅度达到894.6%,令人咂舌。而这还没完,伴随着2008年3月17日美国第五大投行贝尔斯登和9月15日第四大投行雷曼兄弟的相继破产,国际油价又开始了自由落体式的滑落,2009年1月30日更是创出了33.20美元每桶的低价,相比最高时价格147.25美元/桶的价格整整下挫了77.5%,而时间只用了短短半年。紧接着,伴随着全球各国政府的联合救市和大规模历史超低利率甚至负利率的流动性注入,国际油价又开始以惊人的速度反弹,并于2009年8月25日达到74.91美元/桶,增幅更是高达125.6%。如果我们再用教科书上的总供给和总需求模型(或者凯恩斯式的IS-LM模型),我们将得出石油价格将稳幅波动的结论,这怎么又会出现如此的暴涨暴跌呢?

从进一步分析来看,目前全球原油每日需求量约八千多万桶,但纽约商品交易所期货市场的每日交易量从2002年以来却达到2亿至4亿桶,最高交易日更能疯狂地突破10亿桶,数倍于真实需求量。正是由于这种石油期货主力合约的疯狂炒作所带来的“郁金香效应”,使得市场不得不在这些主力投机资金的带动下在看涨和看跌间不断轮回,油价暴涨暴跌则就不难理解了。据国际能源署(EIA)发布的《世界能源展望2008》估算,即使到2030年,全球原油每日平均需求量也不过是1.06亿桶而已。期货交易量远远高于现货需求量,而2007年美国商品交易委员会(CFTC)甚至发现一家“超级”石油投机交易商,总共持有高达3.2亿桶的巨额原油期货头寸,相当于近五千万桶原油抑或中国一年原油产量的近1/3。巨额的投机交易已经使虚拟的石油衍生品交易和实体经济所需要的真实石油量严重背离,其结果自然就是国际油价的暴涨暴跌。

为了进一步探寻石油价格的急剧动荡之谜,本文从汇率选择制度视角进行探究。

二、三大汇率制度体系下的石油价格波动

人类发展至今经历了三大货币体系:金本位制、布雷顿森林体系和牙买加协定下的浮动汇率制。石油价格只有在金本位制即固定汇率制下才走得十分平稳,而一旦以某种纸币计价或者在浮动汇率制下国际石油价格就动荡加剧(美元的币值极其不稳定,美元的贬值是导致石油价格猛涨的重要原因)。

1.金本位制下的石油价格(1816~1944年)

金本位制就是以黄金为本位币的货币制度。在金本位制下,或每单位的货币价值等同于若干重量的黄金(即货币含金量);当不同国家使用金本位时,国家之间的汇率由它们各自货币的含金量之比——铸币平价(Mint Parity)来决定。在历史上,曾有过三种形式的金本位制:金币本位制、金块本位制、金汇兑本位制。其中金币本位制是最典型的形式,就狭义来说,金本位制即指该种货币制度。

(1)金币本位制(Gold Specie Standard,1816~1914年)

这是金本位货币制度的最早形式。亦称为古典的或纯粹的金本位制,盛行于1880~1914年间。自由铸造、自由兑换及黄金自由输入输出是该货币制度的三大特点。这种制度下的汇率,因铸币平价的作用和受黄金输送点的限制,波动幅度不大。1914年第一次世界大战爆发后,各国纷纷发行不兑现的纸币,禁止黄金自由输出,金本位制随之告终。

此期间除了宾夕法尼亚石油泡沫导致石油价格上涨到近9美元/桶的高位之外,其余绝大部分时间石油价格在每桶1美元至2美元之间,处于历史超低价位时期。当时若以2008年美元价格标价的话,石油价格甚至突破了100美元/桶,并且将近100年间的石油价格之波动幅度要远超过以黄金为货币的同时期价格(因为按《1792年铸币法案》,当时1盎司黄金兑换大约20.671835美元,即使到布雷顿森林体系也是兑35美元,而今天黄金已经站稳1 000美元/盎司,美元贬值幅度在490%左右)。

(2)金块本位制(Gold Bullion Standard) 和金汇兑本位制(Gold Exchange Standard)(1914~1944年)

金块本位制和金汇兑本位制是在金本位制的稳定性因素受到破坏后出现的两种不健全的金本位制。这两种制度,虽然都规定以黄金为货币本位,但只规定货币单位的含金量,而不铸造金币,实行银行券流通。所不同的是,在金块本位制下,银行券可按规定的含金量在国内兑换金块,但有数额和用途等方面的限制(如英国 1925年规定在1 700英镑以上,法国1928年规定在215 000法郎以上方可兑换),黄金集中存储于本国政府。而在金汇兑本位制下,银行券在国内不兑换金块,只规定其与实行金本位制国家货币的兑换比率,先兑换外汇,再以外汇兑换黄金,并将准备金存于该国。

这一时期国际石油价格也是徘徊在每桶1美元至2美元历史低位,只是在一战期间国际油价有所上升,在1929~1933年大萧条时期也波动不大。若转换为2008年的美元进行计价的话,则在一战期间油价由10美元/桶上冲突破了30美元/桶,在大萧条期间又回落到10美元/桶附近。

2.美元—黄金汇兑本位制下的石油价格(1944年7月~1971年8月)

在金本位制下,两次世界大战之间的20年中,国际货币体系分裂成几个相互竞争的货币集团,各国货币竞相贬值,动荡不定。于是1944年布雷顿森林体系诞生。布雷顿森林体系以黄金为基础,以美元作为最主要的国际储备货币。美元直接与黄金挂钩,各国货币则与美元挂钩,并可按35美元一盎司的官价向美国兑换黄金。

但是这个体系面临着特里芬两难抉择:一方面,只有靠美国的长期贸易逆差,才能使美元流散到世界各地,使其他国家获得美元供应。但这样一来,逆差扩大影响美国经济,必然会影响人们对美元的信心,引起美元危机。另一方面,美国如果保持国际收支平衡,就会断绝国际储备的供应,引起国际清偿能力的不足。简单而言就是:美元要想做世界货币,币值就会不稳定;美元要想币值稳定,就不能做世界货币。这是一个无法克服的矛盾。

这个时期有黄金“锚”定美元,美元不能无限制地滥印,故而虽然美元币值不稳定,但是国际石油价格保持了相对平稳的时期。无论是以当时美元还是以2008年美元平价计算,这一时期的国际油价都处于历史最佳时期。

20世纪六七十年代,美国深陷越南战争的泥潭,财政赤字巨大,国际收入情况恶化,美元的信誉受到极大的冲击,爆发了多次美元危机。大量资本出逃,各国纷纷抛售自己手中的美元,抢购黄金,使美国黄金储备急剧减少,伦敦金价暴涨。1971年8月尼克松无奈关闭了美元自由兑换黄金的窗口,实行浮动汇率制。至此布雷顿森林货币体系完全崩溃。

3.美元本位制和浮动汇率制下的石油价格(1971年8月至今)

1976年1月8日,布雷顿森林体系崩溃,各国签订《牙买加协定》,形成牙买加体系,也就是我们现在所处的货币体系。至此,人类的货币体系终于摆脱了商品基础,进入了纯粹的美元本位制时代,美元的发行再不受任何约束。尼克松和他的谋士们没有想到:没有约束的美元本位制和浮动汇率制,将给人类带来怎样的后果。然而他们明白一点:没有约束的美元和浮动汇率制将更好地为美国服务!1971年至今,全球基础货币供应量(储备货币)呈数十倍的增长;平均通货膨胀率水平远超人类历史之通胀总和;金融危机频频爆发;虚拟经济和实体经济严重背离;人类真实经济增长速度显著放慢;发达国家与发展中国家之收入差距和贫富分化愈演愈烈;如滔天洪水般泛滥的国际热钱随时威胁着各国金融货币体系的稳定。

这一时期的国际石油价格:美元和黄金刚一脱钩,就爆发了三次石油危机来迎接美元的一币独大。但是当时的国际油价由于美元的贬值从2美元/桶,一路上升突破30美元/桶,然后一直运行在10美元/桶之上。若按2008年的美元平价去计算,每桶油价在第一和第二次石油危机中突破50美元和100美元的关口。此外,2003年国际油价也曾暴涨过,原因是以色列与巴勒斯坦发生暴力冲突,中东局势紧张,造成油价暴涨。突发战争、中东局势紧张是国际石油价格暴涨的导火索,但是追究其根本原因还是美元的国际货币地位,中东国家为了赚取更多的美元而不惜开战,美英为了争夺中东的石油资源也是混乱一团。

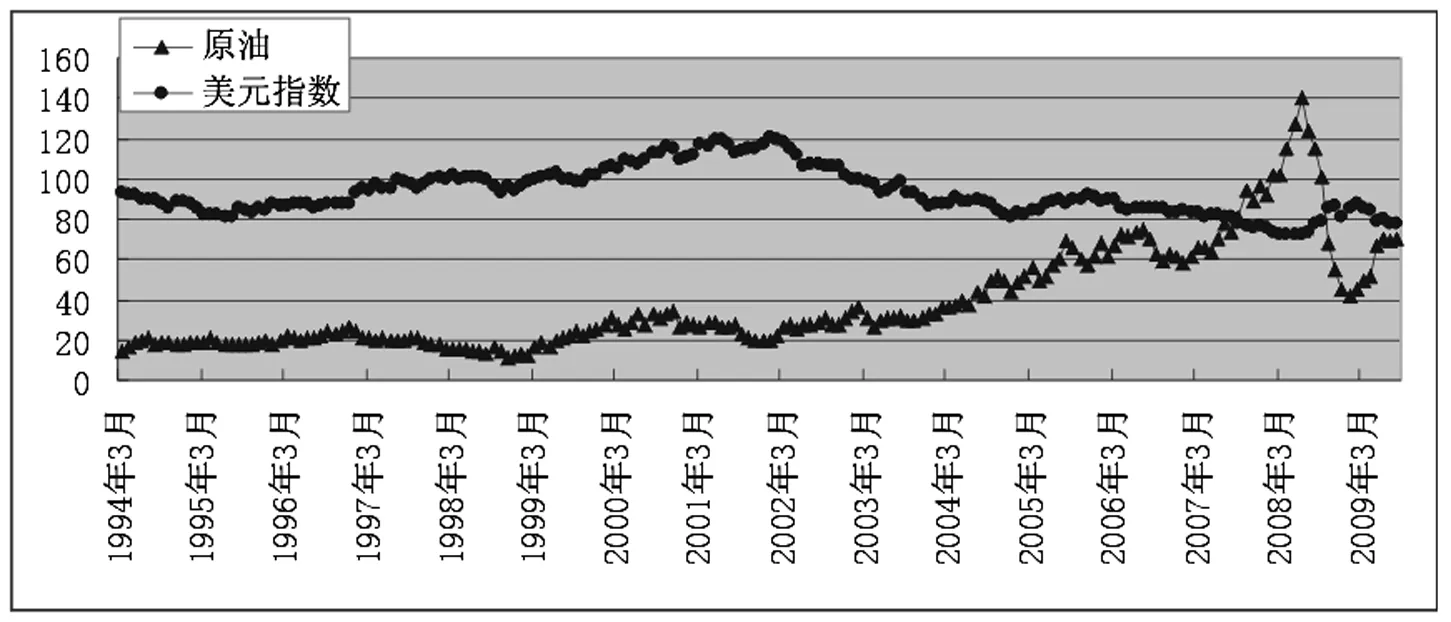

紧接着,石油美元开始泛滥世界,产油国把大量“石油美元”存入美欧的大银行,这些银行又把资金借贷给拉美国家。后来不少拉美国家无力还债,引发1982年拉美债务危机,紧接着1990~1992年日本泡沫破裂,1992~1993年欧洲汇率机制(ERM)危机,1994~1995年墨西哥金融危机,1997~1998年索罗斯的量子基金从泰国抽逃引发东南亚金融危机,1998年俄罗斯金融危机,1999年巴西金融危机,等等,大大小小88场不同级别的金融危机不停地演绎。美国为了挽回20世纪90年代互联网泡沫的破裂,从2001年开始了连续的降息,房地产泡沫开始被吹起。不仅如此,各种花样翻新的金融衍生品创新充斥整个世界,美元开始一路贬值(如下图1所示),同时石油价格也开始了直线式的飙升,最高于2008年7月11日创出147美元/桶的历史最高价位。而伴随着2007年、2008年次贷泡沫的破灭,国际石油价格更是一路狂泻,从最高的147美元/桶暴挫至33美元/桶附近。伴随着世界各国大规模流动性的注入,国际油价又开始上演了翻倍的行情,从33美元/桶附近飙升至2009年9月份的70美元/桶附近。石油价格的动荡超过了历史上任何一个时期。

图1 美元本位制下的国际石油价格和美元指数

但是对比一下,如果以黄金取代美元作为计价单位,则石油等大宗商品价格波动就要小得多。自1999年以来,NYMEX的石油价格由12美元/桶上涨到2008年7月的147美元/桶,涨了1225%,即12.25倍,再于2009年2月跌到33美元/桶,下跌了77.5%;LME的铜到2008年7月上涨了864%,即8.64倍,再到2008年年底下跌了68.3%;CBOT的玉米于2008年7月上涨了748%,即7.48倍,再到2008年12月下跌50.3%。石油、铜和玉米的真实内在价值绝对不会如此巨幅地上涨和如此大幅地下跌,同期的供求关系也绝对不会变化如此之大。

然而,如果以同期的黄金作为价值标尺,其涨跌幅就小得多。石油是涨362%,跌43.6%;铜是涨278%,跌34.4%;玉米是涨241%,跌16.4%。这显然合理很多。

另外,美元本位制下的浮动汇率制使得原油期货价格对现货价格的引领作用大大加强。20世纪80年代至21世纪初,国际原油现货价格一直高于期货价格,市场呈稳定的“现货溢价”;而2002年之后,市场结构发生根本转变:期货价格开始高于现货价格,即市场转为“期货溢价”,期货价格开始主导现货价格。当市场处于“现货溢价”时,意味着持有多头头寸的期货交易商可以通过短期合约的展期获利,长期合约价格与短期合约价格之间没有明显关联;而市场进入“期货溢价”后,展期不再获利,而长期合约价格与短期合约价格之间的相关性大大增强,市场长期看多的预期不断推高原油现货价格。2007~2008年金融危机爆发之后,原油价格也经历了一次彻底的洗牌,重归现货溢价,但自2009年以来,市场再次重拾乐观预期,期现货价格之间的关系再次出现逆转。进一步的分析显示,正是由于原油期货市场越来越类似于黄金市场,逐步转变为期货溢价市场,使得期货价格对现货价格的引领作用大大增强,原油的金融属性基本取代商品属性。

三、“货币信用—虚拟经济—实体经济”视角下的石油价格动荡解释

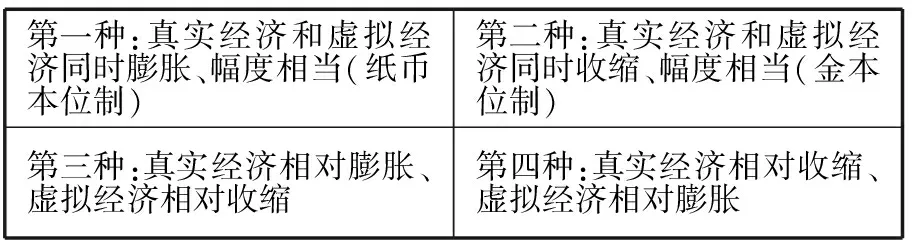

所谓实体经济,是指人类以价值创造(转换)和物质转化为目的的经济活动,可分为真实消费和投资。真实消费是个人消耗物质资源以获得享受;真实投资则是个人参与物质转化和价值创造活动,目的是为了赢得未来的实际消费。虚拟经济指的是人们专门参与投机买卖,单纯期望商品或某种标的物价格上涨而获利,不涉及任何物质转化的经济活动。从降低交易费用、信息费用或减少不对称信息角度看,虚拟经济能极大地促进实体经济活动,参与价值创造。当前我们所处的经济体系,即是凯恩斯所说的“货币经济体系”(Monetary Economy),是真实经济和虚拟经济的某种程度或某种形式的平衡或组合。一般来说,真实经济和虚拟经济的搭配有四种情况,见表1。

表1 真实经济和虚拟经济的四种组合

这四种情况之间的转换取决于资金投资于实体经济和虚拟经济的收益率之比。

如果投资于实体经济的收益率高于虚拟经济,则资金流入实体经济,出现第三种情况;如果资金投机与虚拟经济的收益率(虚幻的财富效应)大于实体经济,则资金冲进虚拟经济领域,导致第四种情况的出现。只有当这两个收益率达到平衡,才会出现第一、二种情况。到底这两种情况哪个为好,取决于我们的货币制度安排是金本位制还是纸币本位制。金本位制则由于黄金的产量跟不上实体经济的发展,会出现相对的通缩(历史上也正是如此);纸币本位制则由于货币发行当局的低铸币成本,则容易释放出过多的流动性,造成虚拟经济和实体经济的双膨胀。而浮动汇率制下的流动性过剩,就像幽灵一样,哪的收益高,它就出现在哪里。

失去黄金“锚”后全球的货币存量目前有多少呢?IMF《全球金融稳定报告2009》 在2009年10月披露,2008年末全球货币总量(银行资产+债券+股票)约为212万亿美元,是全球GDP60.9万亿美元的3.5倍,也就是说1美元的GDP对应3.5美元的货币。如果再考虑到截止到2008年年底名义本金余额高达592万亿美元的衍生金融市场以及半货币化的房地产市场,全球货币总量约为GDP的9.7倍。全球虚拟经济严重背离实体经济的发展。

再看图2所示的美国货币存量的增加速度已经远远超过了真实GDP的增速。即使是拿中国来说,从1994年1月1日人民币实现单一的有管理的浮动汇率制以来,中国的货币发行速度也远远超过了真实GDP的增长。2008~2009年为了应对国际金融危机,货币的投放更是大幅度地增加。

图2 美国货币存量与真实GDP

近三十多年来,人类实体经济和虚拟经济已经严重背离(处于表1的第四种情况)。根源一是全球货币体系失去基本约束,成为一个完全弹性、没有“锚”的货币体系。储备中心货币即美元之发行毫无约束,美元泛滥成为全球流动性过剩的根本源泉。二是主要经济大国货币之间实施浮动汇率体系。浮动汇率一方面催生了天文数字般的外汇投机买卖和金融衍生品交易,一方面迫使各国中央银行储备大量美元,以应对汇率之急剧波动。

由美元主导的全球货币信用体系和浮动汇率制所引发的流动性过剩是全球石油价格暴涨暴跌的本质(制度性)原因,过剩流动性在实体经济里找不到投资的热土,便冲进了虚拟经济领域,造成虚拟经济过度膨胀,实体经济相对萎缩;全球大型的对冲基金和投资银行是石油金融体系内的主导力量 ,他们的高频度的投机和追逐自身利益最大化的操作推动了国际原油期货价格的暴涨暴跌。

四、小 结

当今世界,期货价格主导了现货价格;场内交易左右了场外交易;虚拟经济严重背离并扭曲实体经济。我们要想避免石油价格的巨幅波动,要从根本上改变目前以美元主导的国际货币体系和浮动汇率制等制度安排,一方面技术层面上应降低金融工具的杠杆比率,另一方面应该积极地开展有关“最优投机度”的测算和研究,限制有关石油衍生品的天量投机交易。应该针对石油衍生品的投机操作设立类似于股票期货交易时的熔断制度,一旦交易所的服务器发现交易过程中有超过“最优投机度”的行为,则立即启动熔断制度。启动熔断制度后,再度出现大规模投机交易的行为就要对其征收高额的“托宾税”(Tobin Tax)。

再次,针对中国来说,尽快构筑中国的石油金融体系乃是当务之急。石油价格的暴涨暴跌必然对中国经济带来负面冲击,2009年中国原油对外依存度已经突破50%的警戒线(全年进口已经达到2.04亿吨,而国内生产能力只有1.89亿吨),再伴随着中国七亿农民未来富裕后的原油需求,中国石油供给形势日益吃紧。于是建立中国的石油金融体系,在石油的实体经济和虚拟经济层面建立一道“防火墙”,通过金融市场来分配石油资源,并抑制虚拟经济里的过度投机(使得虚拟的经济结构能与实体经济结构相匹配),通过金融工具来消除价格风险,以及依靠石油金融体系来发展和完善石油行业就显得极为重要。欧美等发达国家已经建立了各自完善的石油金融体系,而目前中国的石油金融市场发展仍十分落后,中国虽然有了上海期货交易所、郑州商品期货交易所、大连商品交易所以及中国金融期货交易所四大期货交易所,但是跟石油金融直接相关的期货品种还尚未推出,间接相关品种也仅仅是上海期货交易所上市的燃料油期货而已。并且中国的期货品种价格波动除了郑商所的几个品种外其余的品种都没有自主性,可以说都是跟随美国各大期货交易所价格的波动而波动,基本上没有定价权。

最后,在构筑中国石油金融体系制度基础方面,争取建立公平合理的国际货币体系;扩大人民币结算试点到石油领域;完善全球金融监管体系。在构筑中国石油金融体系的具体战略方面,争夺国际石油金融体系的定价权,尽快推出石油期货品种;设计简单科学的中国的石油衍生品交易品种,最多到期权;维护中国石油价格的平稳,利用巨额美元储备组建国家石油基金;继续完善石油外交机制,比如贷款(美元储备)换石油;依据开发性金融理论,建立政策性的石油金融机构;继续完善国家石油储备体系;引导中国相关石油套保企业合理利用石油期货期权套期保值;大力培养中国高端石油期货人才。

[1](美)罗伯特·特里芬.黄金与美元危机[M].北京:商务印书馆,1997.

[2]IMF.Global Financial Stability Report,October 2009.http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2009/02/index.htm.

[3]宋鸿兵.货币战争2——金权天下[M].北京:中华工商联合出版社,2009.

[4]向松祚.汇率危局——全球流动性过剩的根源和后果[M].北京:北京大学出版社,2007.

[5]约翰·S·戈登.伟大的博弈:华尔街金融帝国的崛起[M].北京:中信出版社,2006.

[6]张庭宾.黄金保卫中国[M].北京:机械工业出版社,2009.

[7]周 晴.三元悖论原则:理论与实证研究[M].北京:中国金融出版社,2008.

[8]马登科,张 昕.基于基金持仓头寸的国际油价动荡研究:1994-2009[J].世界经济研究,2010,(2).