收入增长对“扩内需”政策的影响效应

——基于实证分析角度

2010-01-23刘文勇

刘文勇

(黑龙江大学 生产力研究中心,黑龙江 哈尔滨 150080)

一、引 言

2009年12月份刚刚结束的中央经济工作会议明确提出,2010年的工作重点为“五个更加注重”,即更加注重提高经济增长质量和效益,更加注重推动经济发展方式转变和经济结构调整,更加注重推进改革开放和自主创新、增强经济增长活力和动力,更加注重改善民生、保持社会和谐稳定,更加注重统筹国内国际两个大局。总结起来,“扩内需、调结构、促改革、惠民生、保增长”是此次中央经济工作会议的核心议题。中国经济发展的外部环境已经出现重大变化,世界经济复苏道路曲折漫长,欧美国家高消费低储蓄的模式正在变化,外贸出口拉动经济快速增长的局面难以为继,而全球应对气候变化的努力以及国内能源资源和环境压力,使得节能减排任务艰巨,粗放型发展模式也难以为继。因此,从出口、投资、消费的“三驾马车”来看,扩大内需应该也必须成为未来中国经济增长的主动力。因此,今后必须着力推进以扩大居民消费需求为重点的扩大内需战略,通过体制机制改革和政策调整,完善“促消费”政策,加强保障力度,使被抑制的消费需求释放出来。但事实上,自1998年党中央将“扩大内需”确定为重大战略方针以来,这四个字年年都是政府报告和经济工作会议中的“关键词”,然而时至今日,“扩内需”却依然任重而道远。

本文的分析基于“收入是消费的重要经济性影响因素”这一共识展开,将收入按照来源渠道分为工薪收入、经营收入、财产性收入与转移性收入,以此考察哪一种收入的增长对扩内需最具影响力。引入杜森贝利的相对收入概念,分析“示范效应”和“棘轮效应”,以此考察社会群体、心理因素和消费习惯对扩内需的影响;引入弗里德曼的暂时性收入和持久收入概念,以此考察居民的收入预期对扩大内需的影响。

二、相关理论的实证分析

(一) 基于绝对收入假说的多类型收入影响因素分析

基于凯恩斯的绝对收入假说,我们可以构建“工薪收入、经营净收入、财产性收入、转移性收入”与当期消费支出的基本函数关系如下:

lnC=alnY1+blnY2+mlnY3+nlnY4+w(1)

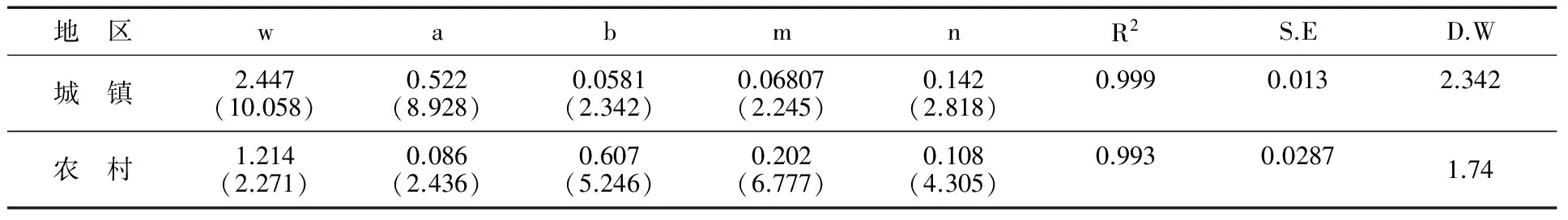

为了消除C与Y1、Y2、Y3、Y4之间的非线性关系对回归的影响,这里进行了双对数变换。其中,C为现期消费,a、b、m、n为边际消费倾向,Y1、Y2、Y3、Y4分别为工薪收入、经营净收入、财产性收入与转移性收入,W为自发性消费。采用《中国统计年鉴》中相关数据进行回归分析后的结果如表1所示(过程略):

表1 城乡居民消费对现期不同来源收入的回归分析(1994~2008年)

从表1可以看出:其一,城镇居民的四类收入中,工薪收入每增加1%可引起当期消费增加0.522%;经营净收入每增加1%可引起当期消费增加0.0581%;财产性收入每增加1%可引起当期消费增加0.06807%;转移性收入每增加1%可引起当期消费增加0.142%。这表明城镇居民的当期消费主要是由工薪收入和转移性收入支撑。其二,农村居民的四类收入中,工薪收入每增加1%可引起当期消费增加0.086%;经营净收入每增加1%可引起当期消费增加0.607%;财产性收入每增加1%可引起当期消费增加0.202%;转移性收入每增加1%可引起当期消费增加0.108%。这表明农村居民的当期消费主要是由经营净收入和财产性收入支撑。

(二)基于相对收入假说的社会心理与消费习惯影响因素分析

杜森贝利认为,消费者的消费支出不仅受其现期收入的影响,而且也受周围人的收入与消费的影响,即所谓消费的“示范效应”,还受自己过去收入和消费水平的影响,即所谓消费的“棘轮效应”。基于消费的“示范效应”和“棘轮效应”,尽管收入降低,人们也会动用储蓄(包括银行储蓄、证券投资等在内的广义储蓄)来尽量维持消费水平。根据这一假定,杜森贝利提出了相对收入的时间序列总量数据函数式:

C/Y=a-bY/Y′

(2)

其中,C为现期消费,Y为现期收入;a<1为常数项;b>0为相对收入的弹性系数;Y/Y′为相对收入;Y′为能够影响消费者的其他人的收入水平或者用人口和价格指数等修正过的、消费者先前曾达到的最高收入水平。这里,b既定时,相对收入Y /Y′越大,平均消费倾向C/Y 则越小。作为反映相对收入Y /Y′的弹性系数b越大,则说明相对收入对平均消费倾向的影响越大。

1.“示范效应”检验

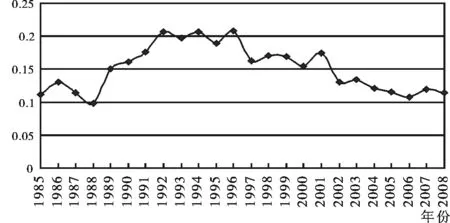

笔者尝试通过《中国统计年鉴》中不同收入组的数据来确定Y /Y′,即个别消费群体收入与全体消费者平均收入水平之比,来验证基于消费的“示范效应”。这里,限于篇幅将基本过程省略,得到(2)式中的城镇居民的b值变化如图1所示,1985年以来其变化基本呈现倒“U”型趋势,示范效应经历了先升后降的过程。而农村居民当期消费与相对收入之间几乎没有特别明显的相关性,这样说明农村居民当期消费受相对收入的影响甚微。

图1 (2)式中的系数b值变化情况(城镇)

2.“棘轮效应”检验

在“示范效应”分析的基础之上,我们继续验证“棘轮效应”,即居民当期消费受自己过去收入和消费水平的影响程度。在(2)式的基础上,我们赋予Y /Y′新的含义,其代表“居民当期消费水平与以往最高消费水平(除去价格因素)的比率”。将城镇居民平均消费倾向记作CAPC;农村居民平均消费倾向记作PAPC;城镇居民的相对收入记作CI;农村居民相对收入记作PI,对各变量的ADF单位根检验结果显示(过程省略),以上数据为差分平稳的I(1)序列。因此,可以进行协整检验。协整方程式如下:

CACPt=a1+b1CIt+εt

(3)

PACPt=a2+b2PIt+εt

(4)

其中的εt代表式(3)和(4)的各自残差项。

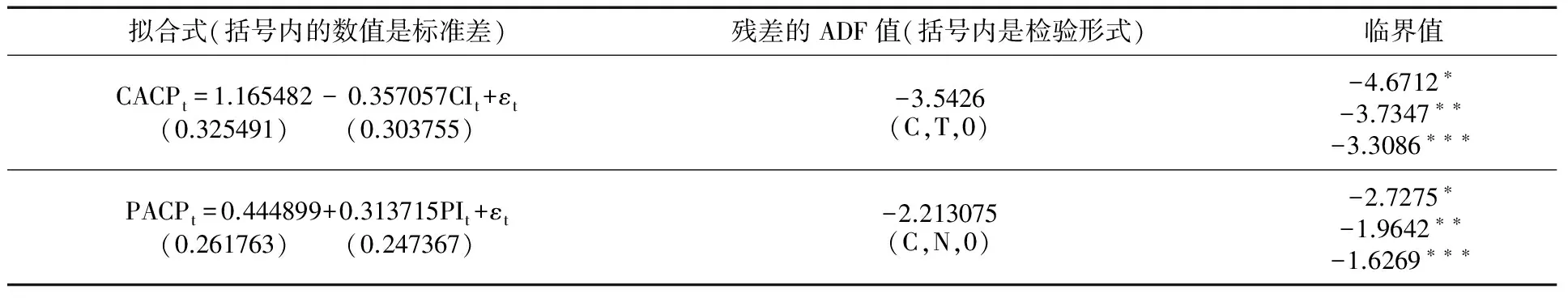

表2 式(3)和式(4)模型估计与协整检验

从表2中可以看出:城镇居民相对收入水平每下降1个单位,可以引起平均消费倾向提高0.357057个单位;农村居民相对收入水平每下降1个单位,可引起平均消费倾向下降0.313715个单位。也就是说,在当期收入下降的情形下,城镇居民考虑到以往的消费习惯性力量,会提高当期平均消费倾向,以维持以往的消费水平;而农村居民则会随情形而变,降低平均消费倾向,当期消费水平基本不受以往消费习惯影响。这表明:城镇居民存在一定的“棘轮效应”,而农村居民则根本没有表现出该项特征,农村居民的当期消费决策还主要取决于当期的收入。

(三)基础持久收入假说的预期影响因素分析

弗里德曼将收入分为持久收入(可预料到的、长久的、稳定的收入,即一生中可得到的收入的平均值,如工薪、房租、利息等收入)和暂时收入(非连续性、带有偶然性的收入),相应的消费也分为持久消费(有经常性质的消费支出)和暂时消费(非经常性质的消费),其核心观点是:消费者的消费支出主要不是由现期收入决定的,而是由持久收入决定的。据此,建立的消费函数为:

lnC=a+blnYp,t+clnYt,t

(5)

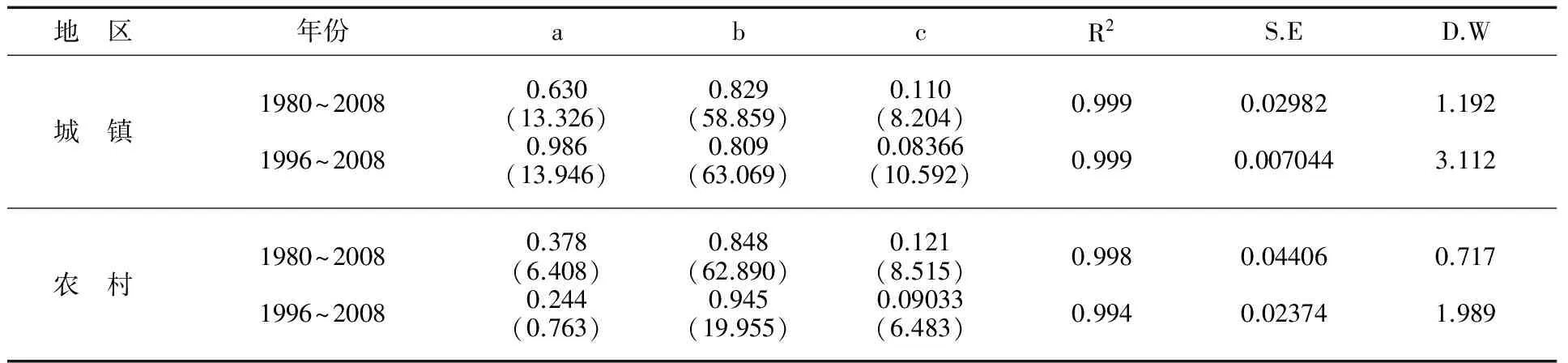

上式经过了双对数变换。其中,C为消费(包括持久消费和暂时消费);a 为常数项;b为持久收入的弹性系数;c为暂时收入的弹性系数;Yt,t为暂时收入。目前的统计资料中,找不到直接与持久收入、暂时收入相对应的实际统计数字。我们这里采用的估算方法为弗里德曼的三阶移动平均值方法,笔者利用(5)式,分别就城乡的消费需求对持久收入和暂时收入作回归分析,结果如表3所示。

表3 城乡居民消费对持久性收入和暂时性收入的回归分析

从城镇看,1980~2008年的较长期间内,居民持久收入每变化1%,消费变化0.829%,而1996~2008年期间的消费变化则降低到0.809%,说明这13年来的城镇居民当期消费决策受持久收入的影响略有降低;与此同时,暂时性收入对当期消费决策的影响从0.11%降低到0.08366%,而常数a(代表收入以外的其他因素对当期消费决策的影响)的影响力从0.630%上升到0.986%。这些情况说明近十几年来(东南亚金融危机以来),持久性收入依然是决定城镇居民当期消费决策的主导性因素,但是影响力呈下降趋势,而且,暂时性收入并没有填补持久性收入影响力下降的空白,其影响力也在下降,造成这种情况的可能性原因有以下两点:一是20世纪90年代中期国内的一系列改革措施(如教育、医疗、住房、养老等)出台以来,预期的不确定性增强,持久收入和暂时性收入转化为储蓄,更多的当期消费转化为延期消费;二是“短缺经济”已经转化为“过剩经济”,居民消费更趋于理性,持久性收入和暂时收入在较长的时期内被“平滑化”(收入的支出计划在长周期内作出平均消费支出的预算),因此,对当期消费决策的影响力变弱了。

从农村来看,1980~2008年的较长期间内,居民持久收入每变化1%,消费变化0.848%,而1996~2008年间相应的消费变化则上升到0.945%,说明这13年来的农村居民当期消费决策受持久收入的影响略有增强;与此同时,暂时性收入对当期消费决策的影响从0.121%降低到0.09033%,而常数a的影响力从0.378%降到0.244%。造成这种情况的原因可能是:国家一系列惠农政策的出台,导致农民收入的持续增长,即持久收入增多的同时暂时性收入更多地转化为持久性收入,因而持久收入对当期消费决策影响力增强的同时,暂时性收入的影响力在下降;而且农民养老、医疗等受惠于财政支出的“阳光”,降低了农民除了收入以外的其他因素(常数a)对当期消费决策的影响力。

三、扩内需政策的着眼点

通过前面的实证分析,我们认为未来宏观政策在扩大内需方面的着眼点应为以下几个方面。

首先,改善城乡居民收入分配结构,提高城乡居民收入水平。对于城镇居民来讲,就是增加工薪收入和政府转移性收入;对于农村居民来讲,就是增加农业经营性收入和财产性收入。具体来讲包括:增加中低收入阶层收入;建立工资收入水平与经济增长的联动机制,实现工资水平的指数化增长,让全体居民充分共享改革开放的经济成果;完善和建立教育、医疗、养老、就业、住房等方面的政府转移性公共支出机制;加快现代农业发展的步伐,提高农民收入水平;加快农村土地流转制度和林权制度改革,促使农民财产性收入水平不断提高。以上这些政策方向正是我们从“基于绝对收入假说的多类型收入影响因素”的实证分析中所得到的重要启示。

其次,加强、完善产品质量检验和监督体系,维护国内消费市场的健康发展,防止重大产品质量事件的频繁发生,确保国内城镇消费市场稳步升级和农村消费市场健康开发。因为城镇居民当期消费受其他人影响的示范效应在20世纪80年代中期以来经历了倒“U”型变化,说明居民消费决策趋于理性,将会更注重“性价比”、“健康”、“环保”、“绿色”等理念;而农村居民与城镇居民消费水平相差10年以上,农村居民的消费空间尚有待进一步扩展,如果忽略产品质量,在“手机下乡”、“汽车下乡”、“摩托车下乡”、“家电下乡”运动中让大量“次等产品”充斥农村市场,这会毁掉未来蓬勃发展的内需主力。同时,还需要加强对农民科学、可持续消费理念的引导和教育,在某种程度上,示范效应和棘轮效在农村应比在城市更容易蔓延开来。尽管目前农村消费没有明显地表现出这两种效应,但随着农村经济的进一步发展,并不意味着未来也是这样,毕竟在现阶段中国农村“尚不富裕”,过度攀比与奢侈性消费不利于农村经济的健康发展。

最后,“20世纪90年代中期以来城镇居民持久收入的影响力在下降;而农村居民的持久收入的影响力在提升”的实证分析结论启示我们:城镇要扩宽灵活就业渠道,增加居民暂时性收入,必须继续辅以深化就业和社会保障制度的改革,以减少不确定性预期,这应该是政府全方位就业政策的重要特征,否则,灵活就业增加带来的暂时性收入不会有效地刺激“内需”。具体来讲:通过建立劳动力生产要素的充分流动市场和加强职业技能培训,使劳动力的人力资本增值,以拓展持久性就业能力;发展适度技术—劳动密集型产业,防止资本过度深化造成的大量结构性失业。对农村来讲,“中央1号文件”和新农村建设减少了农民预期的不确定性,使得农民消费更具有平稳性,今后应继续加大“阳光”财政支农政策力度,加快以农业为核心的新农村建设,保持农业发展,确保农民增收的势头不减。

[1]汪海波.再论我国现阶段经济增长目标[J].国家行政学院学报,2009,(6):6-11.

[2]居民财产性收入快速提升是大趋势[EB/OL].新华网,2009-10-17.

[3]刘文勇.中国消费需求的宏观调控研究[M].北京:中国市场出版社,2005.