武汉城市圈城市体系等级规模结构研究

2010-01-18乔小勇

许 龙,乔小勇

(1.华中科技大学 建筑与城市规划学院,湖北 武汉 430074;2.北京理工大学 管理与经济学院,北京 100081)

城市体系是指在一个相对完整的区域或者国家中,由不同分工、不同等级规模、联系密切、相互依存的城镇所组成的集合,其形成、演变和发展是历史的动态过程,反映在城市群体的规模组合上存在一定的等级规模结构特征,等级规模结构是城市体系研究的一项重要内容.运用城市首位度指数,齐普夫模型与位序-规模法则对武汉都市圈城市体系等级规模结构进行研究,重构武汉城市圈城镇空间结构体系,有利于武汉都市圈城市化的发展、城市体系结构的优化,同时对加强武汉都市圈在中部崛起发展过程中的关键作用,拉动湖北省经济社会发展具有重要的现实意义.

1 城市体系等级规模研究理论背景

1.1 国内外研究综述

城镇体系城镇体系的研究兴起于工业革命后期.城镇体系思想的起源市英国霍华德的“田园城市(Garden cities)”,它强调把城市和区域作为一个整体来进行研究,为其后城镇体系的研究和实践奠定了基础.1933年,德国地理学家克里斯泰勒(W.Christaller)提出了中心地理论,首次对城镇体系进行了严谨的数理论述.1939年杰弗逊(M.Jefferson)及1942年齐普夫(zipf)等对城镇体系的规模分布进行了理论研究.这些理论为后人研究城镇体系奠定了基础[1].之后,20世纪以来,经济、地理、社会、统计等领域的诸多学者从不同角度探讨区域城镇等级规模的实际分布规律,并提出许多模式.

20世纪80年代中后期,我国的城镇体系等级规模研究逐渐开展,严重敏,宁越敏(1980)和许学强(1982,1993)先后对我国的人口资料进行了位序-规模检验[1].随后对于国家级,跨省级省级等级规模体系结构研究逐渐增多.近几年随着我国城市群与都市圈发展,国内学者对哈尔滨都市圈[6],长株潭城市群[7]等进行了等级规模的研究.彭勇等从人口规模、职能结构等方面探讨了武汉城市圈空间结构[8].

1.2 首位城市比与首位度指数

首位城市比是指首位城市的人口规模与城市体系的其余城市人口规模之和的比,可以反映区域城镇等级规模特征,模型如下:

Sn=P1/(P2+P3+…+Pn)

其中Sn为城市首位比,n为全体城市数目,P1,P2,…,Pn是从大到小排序后的城市人口规模.区域的首位城市比越大,说明城市体系的首位度越大.

马克·杰斐逊在1939年对国家城市规模分布规律进行了研究概括,并提出了首位律,研究对象中最大城市与第二位城市人口的比值就是首位度,即两城市指数.后来,为了改善两城市系数的的简单化,有学者提出了四与十一城市指数的概念.两城市和四城市模型如下:两城市指数:S2=P1/P2;四城市指数:S4=P1/(P2+P3+P4).

其中P1,P2,P3,P4为从大到小排序后的城市人口规模.

一般来说,首位度指数越大,首位度越大.正常的两城市指数应该为2,四城市指数为1.

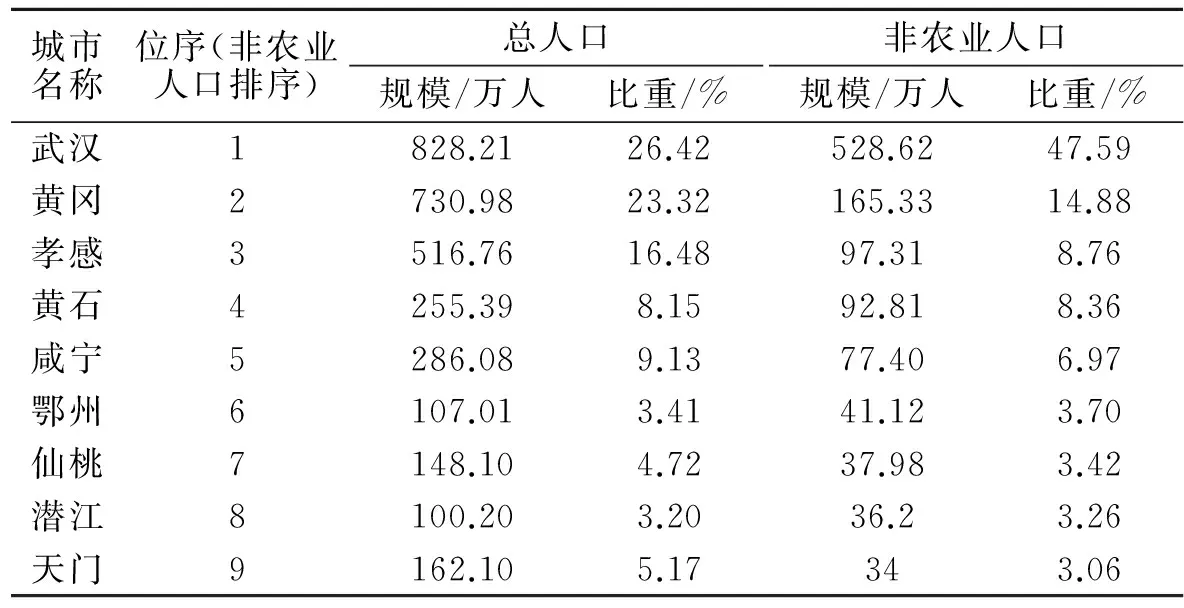

表1 2007年武汉城市圈各城市非农业人口位序-规模表

1.3 齐普夫模型

1949年齐普夫提出在经济发达的国家里,一体化的城市体系的城市规模分布可以用以下公式表达:

Pr=P1/R

Pr是城市体系第R位城市的人口;p1市最大城市的人口;R是Pr城市的位序.

按照此公式就是区域中第二位的人口是第一位人口城市的一半,第三位市最大城市的1/3.城镇化水平越高的地区或国家就约符合这一规律.

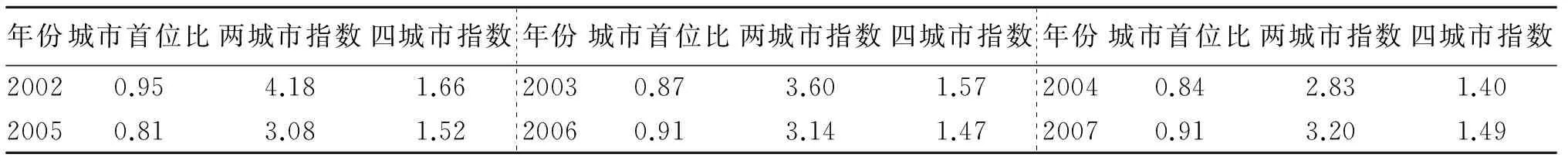

1.4 位序-规模法则

其中Pr是区域中排序第r位的城市人口,P1是区域中规模最大的城市人口,Rr是排序第r位城市的位序,q是常数.q值越接近1,表明城市模型分布接近齐普夫的理想状态;q值大于1,表明区域的城市规模分布比较集中,大城市很突出,而中小城市发育不够,首位度较高;q值小于1,表明城市规模分布比较分散,高位次的城市规模不够突出,中小城市比较发育.当进行多年比较时,如果q值变大说明城市规模趋于集中,q值变小,即说明城市规模趋于分散.

2 武汉城市圈及其城市体系结构概况

2.1 武汉“1+8”城市圈概况

武汉城市圈的空间地域范围由位于长江中游的城市构成,以武汉为中心,包括一个副省级城市:武汉;5个地级市:鄂州市,黄石市,黄冈市,孝感市,咸宁市.3个县级市:仙桃市,天门市,潜江市,共9个城市.2009年年末国土面积58 051.9 km2,占全省的31.2%,全国的0.6%,常住人口3 001.30万人,户籍人口3 151.96万人,其中农业人口1951.61万人,非农业人口1 178.75万人,占全国人口的2.35%.

2.2 武汉城市圈城市体系结构现状

从表1可知,截止2007年末,武汉城市圈中共有一个特大城市即武汉市,非农业人口达到528.62万,占城市群总非农业人口的48.45%.拥有100到200万非农业人口的城市有一个即黄冈市,非农业人口为165.33万.拥有50~100万非农人口的城市有三座,为孝感,黄石和咸宁市.鄂州、仙桃、潜江、天门的非农业人口都处于20万到50万之间.

3 武汉城市圈等级规模结构计算结果与分析

3.1 城市首位比与首位度指数动态变化分析

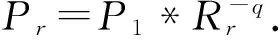

图1 2007年武汉城市圈城市体系位序-规模双对数散点图

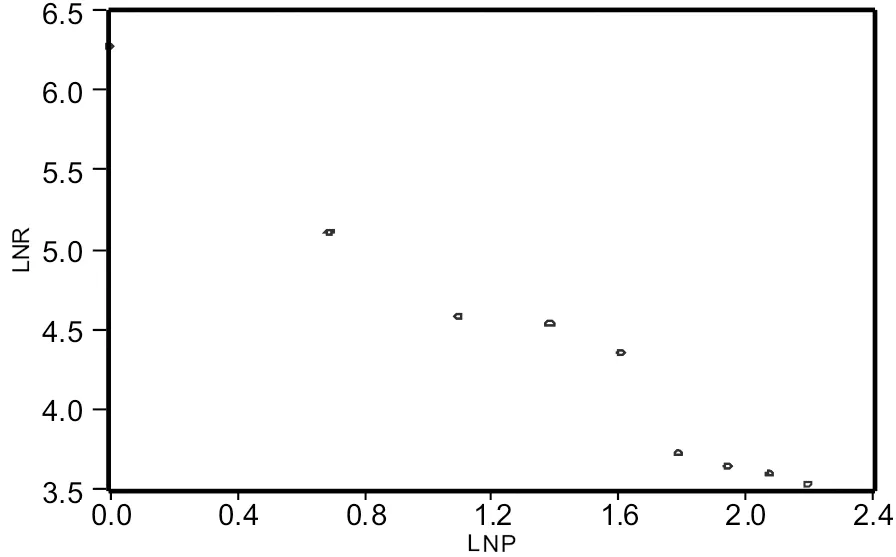

根据2002~2008年中国城市统计年鉴和湖北统计年鉴的统计数据,使用2002~2007年武汉城市圈9个城市各年的非农业人口数量,计算出武汉城市圈9个城市2002~2007年的城市首位比、两城市指数与四城市指数(见表2).

表2 2002~2007年武汉城市圈九个城市的城市首位比、两城市指数与四城市指数表

从表2计算结果可以看出,2002~2007年城市首位比均在0.8以上,说明武汉城市圈城市体系的首位度较大,这也印证了两城市、四城市指数的计算结果.2002~2007年,武汉城市圈的两城市指数和四城市指数均大于理想值,表明区域的首位度偏高,城市规模发展不均衡,中小城市不够发育.此外,从时间变化上看,2004年区域两城市指数与四城市指数呈现下降趋势,2004年后逐渐稳定,说明2002~2007年武汉城市圈城市体系呈先分散后继续集中的发展趋势.

3.2 位序-规模动态变化分析

对罗特卡模型两边取对数可以得出:

Lnp(r)=Lnp1-qlnr

根据表1中2007年武汉城市圈九个城市的非农业人口位序-规模数据,将点序(r,P(r))做双对数散点图(如图1),并用线性回归进行模拟计算得出回归方程为:

Lnp=6.123-1.235Lnr

其余各年计算方法相同.其中,q=1.235,D=0.81.q>1说明区域城市垄断较为明显,高位序城市规模比较突出,而中小城市发育不全,人口分布不均,不利于各级城市间的经济文化交流.这也印证了上文城市首位比与首位度指数的分析.

对武汉城市圈城市体系2002~2007年等级规模结构进行动态分析.按照位序-规模法则和对数回归方程的计算方法可得如表3所示的计算结果.

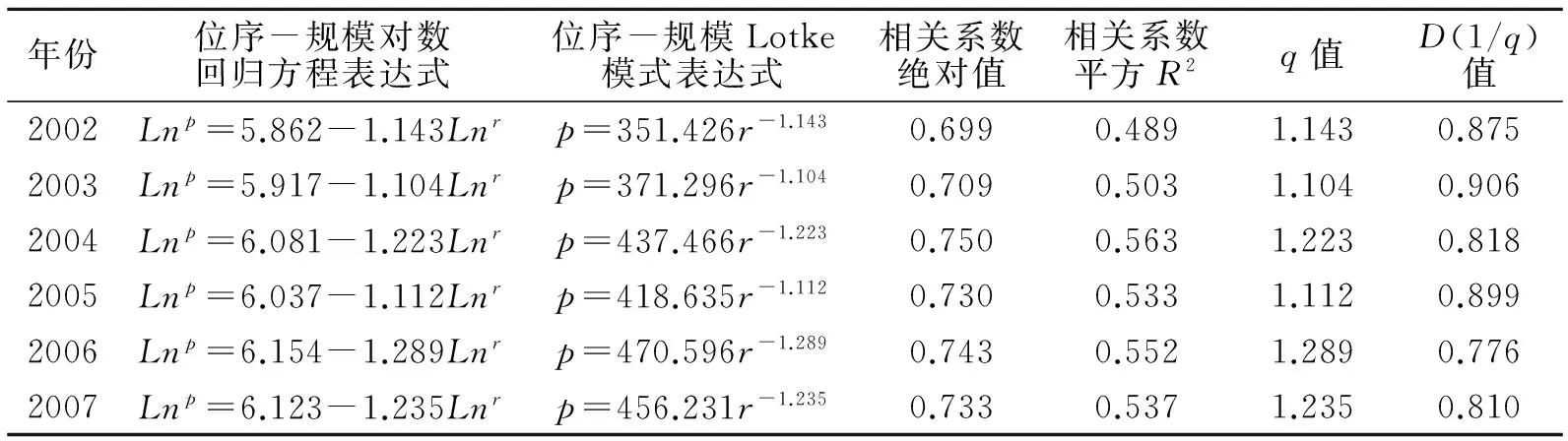

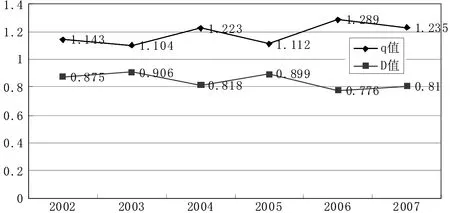

通过对表3、图2所示结果和变化趋势的分析可以得出以下结论:

(1)武汉城市圈具有较为明显的单中心结构.2002~2007年的q值均大于1、D值均小于1,说明此时期武汉城市圈单中心结构明显,高位序城市垄断功能十分突出,但是中小城市发育不全,人口分布不均衡.

表3 200~2007年武汉城市圈九个城市的位序-规模对数回归方程表达式、位序-规模Lotke模式表达式、相关系数、q值与D值计算结果表

Tab.3 200~2007 in nine cities in Wuhan city circle rank - size of the regression equation expression, rank-size Lotke Model expression, the correlation coefficient, q value and D value calculation sheet

年份位序-规模对数回归方程表达式位序-规模Lotke模式表达式相关系数绝对值相关系数平方R2q值D(1/q)值2002Lnp=5.862-1.143Lnrp=351.426r-1.1430.6990.4891.1430.8752003Lnp=5.917-1.104Lnrp=371.296r-1.1040.7090.5031.1040.9062004Lnp=6.081-1.223Lnrp=437.466r-1.2230.7500.5631.2230.8182005Lnp=6.037-1.112Lnrp=418.635r-1.1120.7300.5331.1120.8992006Lnp=6.154-1.289Lnrp=470.596r-1.2890.7430.5521.2890.7762007Lnp=6.123-1.235Lnrp=456.231r-1.2350.7330.5371.2350.810

(2)2002~2007年武汉城市圈城市体系的规模变化较为缓慢且不稳定.2002~2007年,q值与D值均呈现不稳定的变化趋势,但从整体来看,q值呈缓慢上升趋势,D值呈缓慢下降趋势.趋势变化表明2002~2007年间城市体系规模的集中力量大于分散力量,因此城市体系缓慢趋于集中,中心城市的发展速度大于其他城市发展速度,中小城市的发展速度大于其他等级城市.

图2 2002~2007年q值与D值的变化趋势图

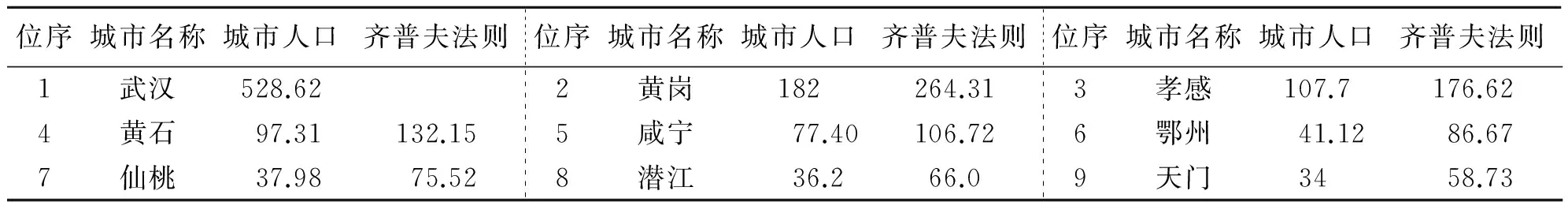

3.3 齐普夫法则

对2007年武汉城市圈城市人口进行齐普夫法则计算结果见表4.

表4 2007年武汉城市圈位序人口与齐普夫模型比较

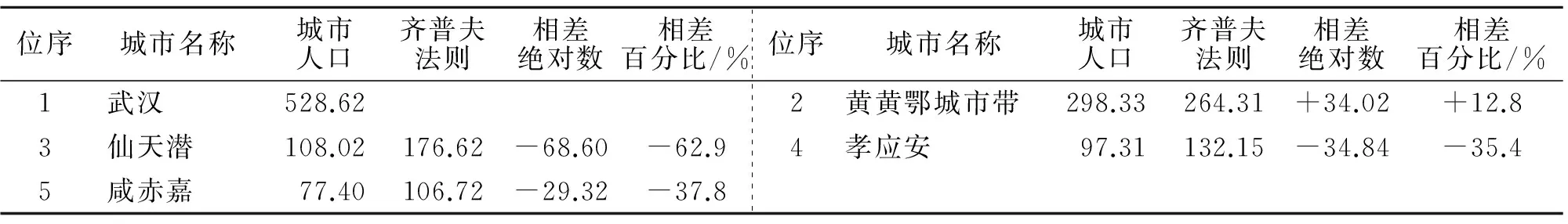

通过齐普法则公式分析,区域现状人口分布与齐普夫差异较大,因此可以判断武汉城市圈整体城镇化水平较低,需要对武汉城市圈城镇体系结构进行重构.

4 城镇体系结构重构建议

4.1 重构城市圈城镇体系

根据武汉城市圈现状体系等级规模与各级城市在城市圈的地理位置与产业关系,将区域中原有的城市重构为5个城市等级.即以武汉东部组群、鄂州市区、黄石市区、黄冈市区为主体,共同构成的武鄂黄城镇连绵带和西部仙天潜、西北孝应安、南部咸赤嘉3个城镇密集区.

表5 2007年武汉城市圈等级规模重构与齐普夫模型比较

4.2 武汉城市圈空间组织模式

城市圈有三种空间组织模式:

1)核心-放射空间模式;在大都市初期的扩散过程中,往往沿主要轴线扩展,一般不具备圈层扩展的能力,但在区域中具有明显的区位优势、规模优势和功能优势.规划需通过重点培育核心城市,构建放射通道来带动整个区域的协调发展.

2)核心-圈层空间模式;对一些在区域中有明显核心地位的大都市,如首都、省会城市和一些重要的经济中心城市,其功能除了作为区域的整治经济中心和管理决策中心外,还同时具备商业金融中心,城市综合功能突出,区域交通基本围绕核心城市来组织.随着城市经济的发展,核心城市扩散作用明显,从轴向扩展为主转向圈层扩展为主.

3)多中心网络化空间模式;在区域城乡经济差异缩小的过程中,区域经济活动在空间上表现为集中与分散相结合,通讯和交通网络高度发达,人口、非农产业高度集中于一个中心的状况相对降低.如果区域经济在向高级阶段演化的过程中,一定区域内同时存在几个在规模、功能等方面相当的城市,区域城镇群体空间必然向多中心网络化的空间结构演化.信息、交通、能源等基础设施集中的走廊地区成为城镇网络化地区,沿线居民可以利用高速交通、通讯和网络设备方便地进入其它所有的城市和地区,因而也成为人口和非农产业高度集聚的网络化地区.

武汉城市圈核心城市地位明显.2007年武汉市地区生产总值达到31 419 048万元,占到武汉城市圈的地区生产总值的56.5%.地方财政收入和社会固定资产投资占区域地方财政收入和社会固定资产投资的67%和69%.且武汉城市圈还处于城市群的弱联系阶段末期进入到城市群雏形阶段的初期阶段,在商贸等方面对周边城市形成了较强的辐射力,核心城市对周边城市形成了较强的辐射力、联系紧密,核心圈层初具雏形.因此武汉城市圈空间组织应选择核心-圈层模式,但在发展的过程中兼顾核心-放射模式.虽然核心圈层已经初具规模,但紧密圈层的发展还不完善.具有明显的交通导向性.紧密圈层涵盖了周边主要的8座城市,且大多分布在主要放射通道上,因此在逐渐强化核心圈层的辐射带动作用的同时,大力发展紧密圈层内主要放射轴沿线城市,以期带动紧密圈层均衡发展.所以武汉城市圈应该以圈层开发与轴向带动相结合,逐步形成核心圈层状的空间结构.

4.3 构建“一核一带三区四轴”的区域发展框架

要重构区域的体系规模结构,逐步形成核心圈层状的空间结构,需构建“一核一带三区四轴”的区域发展框架:“一核”,即作为城市圈发展极核的武汉都市发展区.武汉城市圈建设的关键是以武汉都市发展区作为武汉城市圈的核心圈层,发挥中心城市的龙头作用,建立一个国际性的中心城市.一是要突破原有的主城束缚,继续做大做强武汉市,优化城市布局,建设形成规模适度、布局合理、结构有序的都市发展区.二是要整合武汉市以开发区为重点的各类资源,推进产业职能升级,建设生产性服务业和先进制造业中心.三是要加快城市功能结构调整,立足于提高综合实力,建设经济中心、知识创新中心和人居中心;“一带”,即以武汉东部组群、鄂州市区、黄石市区、黄冈市区为主体,共同构成的武鄂黄城镇连绵带,是武汉城市圈城镇化的主体和核心密集区.沿沪汉蓉高速公路—长江黄金水道,由武汉延伸至鄂州、黄石,是武汉城市圈现状城镇经济实力最为雄厚、产业基础最好的一条产业发展带,也是交通条件最好、最具发展潜力的地区,规划以交通为导向,突出城镇、产业的集聚,形成的沿江城镇、产业、交通复合的城镇连绵带;“三区”,即西部仙天潜、西北孝应安、南部咸赤嘉3个城镇密集发展协调区.是武汉城市圈内城镇化发展的重点和二级密集区,要在产业协作、功能互补的基础上做好生态共建和设施共享,成为武汉城市圈的重要支撑;“四轴”,即以交通为导向、以城镇为依托、以产业为支撑的4条区域发展轴.围绕发展轴,加强高速公路、铁路、水运交通建设,推进城市规模发展和城市功能整合,促进产业空间集聚,成为区域发展的脊梁.以武汉为起点,按照方向分别为东部、西部、西北、西南发展轴.4条发展轴也是武汉城市圈向鄂东、西部江汉平原、鄂西北、鄂西南4个方向,实施功能拓展和经济辐射、对接圈外空间的载体.其中,东部发展轴辐射九江等外围城市,对接昌九景城市群、皖江城市带,联系长三角城市群;西部发展轴辐射荆州等外围城市,对接宜昌都市区,联系成渝城市群;西北发展轴辐射随州等外围城市,对接襄樊都市区;西南发展轴辐射岳阳等外围城市,对接长株潭城市群,联系珠三角城市群.其中,西南发展轴依托京广大动脉,将作为两湖地区两个城市群的联系纽带,积极培育区域增长极,成为中部地区经济长廊和国家级区域发展轴的重要组成部分.

[1]许学强.城市地理学[M].北京:高等教育出版社,1997.

[2]崔功豪.区域分析与区域规划[M].北京:高等教育出版社,2007.

[3]彭勇,肖玲.武汉都市圈结构特征与结构优化研究[J].城市问题,2007(1):31-35.

[4]国家统计局城市社会经济调查总队.中国城市统计年鉴(2002-2008)[M].北京:中国统计出版社,2009.

[5]湖北省统计局.湖北统计年鉴(2002-2008)[M].北京:中国统计出版社,2009.

[6]齐艳红.哈尔滨大都市圈城市体系等级规模结构分析[J].现代城市研究,2009(11):87-91.

[7]何剑.长株潭城市群等级规模结构分形特征研究[J].西南农业大学学报:社会科学版,2004(6):30-33.

[8]陈田.省域城镇空间结构优化组织的理论与方法[J].城市问题,1992(2):23-25.

[9]吴殿廷,封玉璞.区域城市体系的定量分析——以东北地区城市体系研究为例[J].人文地理,1995,15(2):52-58.