现代服务业可迁移性和交互性的新特征及其全球化潜力——兼论对中国发展现代服务业的管理启示

2010-01-11吴晓云

吴晓云 张 峰

一、引言

当人类迈入 21世纪的第 9年,无论是发达国家,还是发展中国家,都在经历着一场深刻而剧烈的由美国“次贷”引发的全球金融危机。当人们在尽享全球化、网络化和电子化给人类带来的巨大财富,也必须回到现实中思考一下,应该怎样行动来应对金融危机?总结危机的教训,分析和驾驭 21世纪全球经济发展的脉搏和主旋律,仍然是我们的重要任务。

历史经验和经济发展规律昭示,在电子化、网络化基础上形成的全球化,仍是 21世纪全球经济的主流趋势和特征。数据显示,在未来经济恢复和发展中,基于电子化和网络化技术支撑,在 20世纪末和本世纪初得到蓬勃发展的现代服务业将是全球经济走出危机困扰、为新一轮全球经济增长做出贡献的重要推动力量,以 2005年现代服务业产值 GDP中所占的比重为例:美国 73.78%;法国 69.80%;德国 61.58%,英国66.92%①中国国家统计局:《国际统计年鉴》(2008),北京:中国统计出版社,2009年。。

今后随着本次金融危机的逐渐触底,现代服务业还将继续成为全球经济恢复活力的一股非常重要的力量。遗憾的是在服务营销及服务管理领域,能够从科学意义和规律上说明和解释现代服务业本质属性,以及总结现代服务业营销理论及其规律性的研究却寥寥无几,该领域的研究已经远远滞后于现代服务企业实践的发展和服务全球化时代的步伐。

虽然,学者们研究并撰写了大量的有关服务和服务产品营销的论文,其中有很多对服务领域做出了很大的贡献。遗憾的是这些研究,大多仍停留在对服务有别于制造业产品营销的传统意义的讨论。这些讨论,在服务理论发展过程中,对说明和解释服务产品的一般营销特征或规律有很重要的学术价值。但是,仅仅拘泥于此的服务营销以及服务管理理论,在解释以电子化、网络化为支撑的现代服务业及其服务产品的某些属性的新变化以及指导现代服务业营销规律的研究探索方面,存在很大的不足和局限性。譬如,在以电子化、网络化为基本工具和支持的现代服务业,服务产品的生产与消费出现分离以及由此衍生的服务产品的规模化生产等现象是已有理论所不能解释的。

因此,填补传统服务理论研究的这一空白,为现代服务业发展提供更系统、更科学的理论支持,就成为本文研究的初衷和最终目标。为此,本文试图做出以下探索性的研究和努力:第一,本文将全面回顾和梳理以往学者在服务领域,特别是有关服务特征理论的文献;第二,以现代服务业与传统服务业相比所呈现的新特征为切入点,结合现代服务产业发展数据和典型现代服务产品案例,指出以往研究的局限和不足;第三,通过详尽的分析现代服务可迁移性和交互性分离的新型特征以及由此决定的全球化潜力,建立适应现代服务新特征的理论概念模型;最后,给出政府有关部门发展中国现代服务产业的政策建议和我国服务企业应对服务全球化竞争的管理建议。

二、服务特征研究的阶段划分及代表性观点

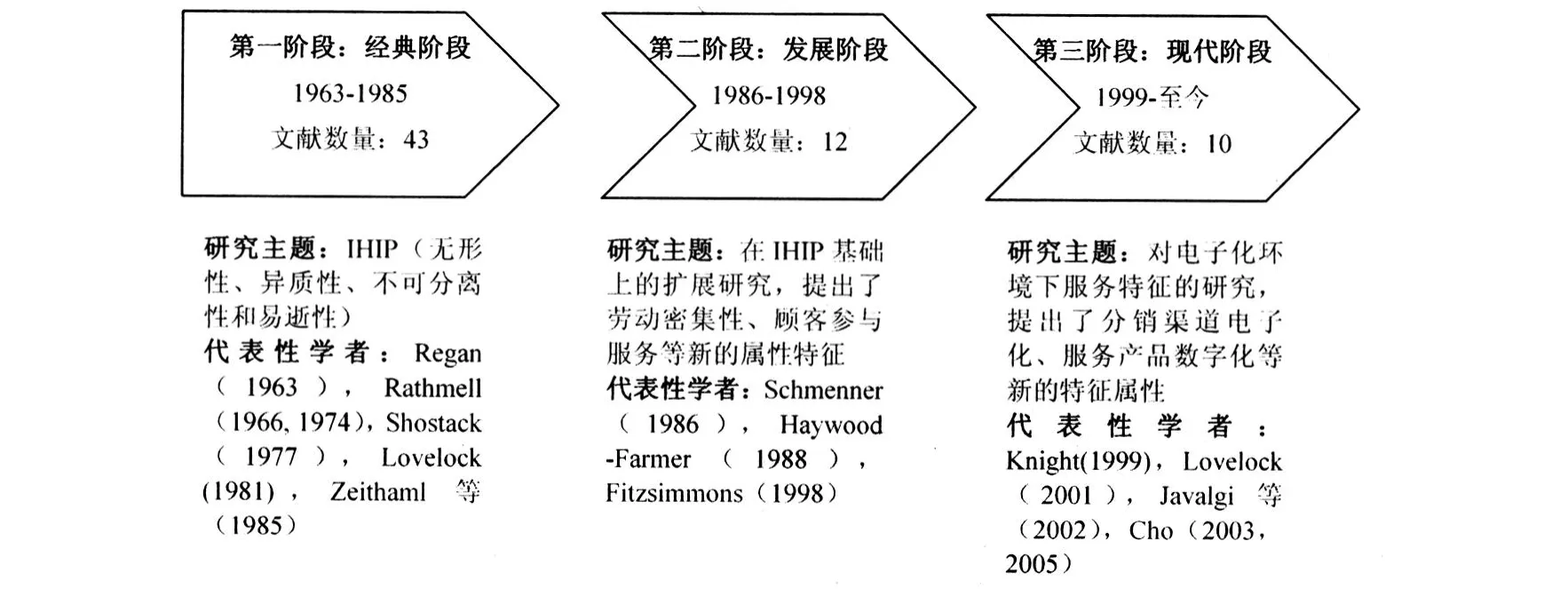

迄今为止,学者们对服务特征属性及基于此的服务理论的讨论,可以按照时间序列和核心观点划分为以下三个阶段,如图 1所示。

图 1有关服务特征研究的三个阶段

第一阶段(1963-1985)是从概念构建到系统总结 (Zeithaml等,1985)的研究过程。期间,营销学者们对服务特征研究的主要贡献是提出了经典服务特征“I H IP”(无形性、异质性、生产和消费的不可分离性和易逝性)。IH IP这四个特征一经提出就得到了学术界的广泛认可,被誉为服务的经典特征。

第二阶段(1986-1998)是在 I H IP经典特征的基础上,对服务特征进行了扩展性研究。譬如,Farmer (1988)从服务质量管理的角度增加了劳动密集性程度、服务过程定制化程度、顾客参与程度等属性特征,认为不同服务类型在这些特征方面所展现出的差异决定了其应该采用怎样的服务质量管理要素 (服务设施、服务过程和程序以及服务员工的行为等),从而提供优质的服务质量。Fitzsimmons(1998)则基于开放系统的观点进一步提出了 7项服务特征属性(顾客参与服务过程、生产和消费的同时性、易逝性、顾客对服务场所选择的决定性、劳动密集性、无形性、服务产出的难以衡量性),这拓展了对服务特征的认识,从而将服务管理中的营销与运作管理融合在一起。

第三阶段 (1999-至今)主要集中于对电子化环境下服务特征的变化和所呈现出的新特征的研究。譬如,Lovelock(2001)认为 Zeithaml等(1985)提出的 IH IP特征对于现实世界来说显得过于简化,不能全面反映服务的本质特征,因而也就不能有针对性地分析服务营销不同于有形产品营销的若干问题。在以往研究的基础上,Lovelock进一步细化出了服务的 9项特征属性:所有权的不可转移性、无形性、顾客参与性、员工在服务产品中的卷入性、投入和产出的可变性、服务评价的困难性、不可储存性、时间要素的重要性、分销渠道的可电子化程度。在这些属性特征中,尤为重要的是,Lovelock指出由于无形性的特征,许多服务可以利用电子渠道(如广播和电子转账)进行传递而不像制造业需要通过实体分销渠道将生产出的产品从工厂运送到消费者手中。尤其是随着互联网的普及和应用,通过电子渠道传递服务已成为一种趋势,Javalgi等(2002)在研究中也对Lovelock的这一观点作了引申讨论,他们认为随着信息技术在服务领域的广泛渗透,服务的传递会更加迅速,借助电子渠道,更多的服务企业可以实施跨国界营销。

基于电子化环境下服务展现出的一些新的特征属性,开始有越来越多的学者 (Naidoo and Leonard, 2002;Rugimbana,2007;Akalu,2006;Massad,Heckman,and Crowston,2006;Vassilakis et al.,2005;Cole, 2005;McKibben,2005;Uzureau,2005;Cho and Park,2003;Ekeledo and Sivakumar,2004;等)对此予以关注。

三、基于现代服务业的主流趋势与特征讨论传统服务理论的局限及不足

在讨论以往研究的基础上,此部分主要从对现代服务可迁移性和交互性分离的新属性,以及现代服务业对经济增长贡献的双重视角,指出传统服务理论解释和指导现代服务业的局限。由于本研究处于一种探索性的阶段,匮乏相关的实证研究支持,本文将以现代服务业发展的描述性统计数据及案例分析进行佐证。

(一)现代服务可迁移性和交互性分离的新属性的讨论

现代服务业是依托于信息技术和现代化管理理念发展起来的新兴服务产业,相对于传统服务业而言,现代服务业具有高技术含量、高知识含量、高人力资本含量、高附加值,同时还具有低能耗、低物耗、低污染等新经济的特点。

归纳起来,现代服务业作为一个正处于上升发展的新兴产业,相对于传统服务业而言,其特征属性有以下两点:(1)可迁移性。以网络技术为核心的信息技术的发展,深刻改变着服务的状态和传递方式,许多服务产品都可以以电子化或数字化的方式,通过互联网等电子化通路即时进行全球性分销与传递,这使服务企业及其产品的跨国可迁移性大大增强。(2)交互性分离。同样,由于网络技术的广泛应用,也深刻地改变着顾客参与服务的方式和程度。由于人机交互、机机交互,降低了顾客直接卷入服务生产和传递过程的程度,也降低了顾客与服务人员进行直接交互的频次和程度,从而使服务提供者和顾客的交互程度大大降低。

现代服务业的新兴产业特性,以及该产业良好的发展潜力,使其逐渐成为推动 21世纪经济发展最重要的源泉和支柱性产业。2000-2005年期间,全球主要发达国家现代服务业的增加值在 GDP中的比重均超过了 60%,并且呈现出逐年上升的趋势:美国现代服务业增加值占 GDP比重由 2000年的 72.73%增长为2005年的 74%;英国由 62.38%增长为 66.92%;德国由 59.87%增长为 61.58%;法国由 63.95%增长到66.45%。近年来,随着中国产业结构的调整及“软化”的实现,金融、保险、房地产、教育、卫生体育等现代服务业形态也呈现快速增长的趋势,成为推动 GDP增长、吸纳劳动人口、吸引外资的重要贡献力量。

(二)现代服务典型案例

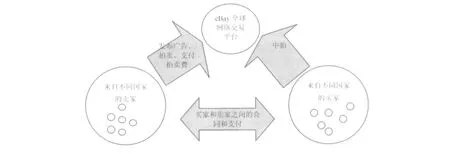

本研究的初衷,不仅在于说明当今现代服务业蓬勃发展的现实,而且试图将人们生活中几乎都会触及的实践在理论上进行总结,以将其抽象为现代服务营销理论的规律。当科学研究处于探索性阶段,案例说明不失为一种具有说服力的方法。案例 1:eBay作为全球最大的 C2C网上拍卖公司,全球注册用户已超过2.76亿,每年上架的商品总数达 140亿件,交易的商品门类超过 4.5万种①数据来源:http://tech.sina.com.cn/i/2005-10-19/1134743125.shtml。,2008年 eBay的销售收入达到85亿美元②数据来源:http://d1.it168.com/tag/eBay/1。。eBay的巨大成功得益于它开创的、独特的商业交易模式即网络拍卖,借助其完善的全球网络交易平台,eBay可以为来自不同国家的企业或个人提供在线交易服务,注册用户可以足不出户、跨越国家界限、随心所欲的完成自己所需要的各项交易,其具体的交易模式如图 2所示。

图 2 eBay的全球网络交易模式

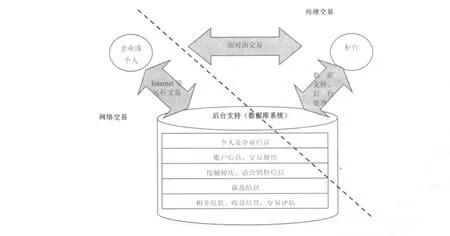

案例 2:随着互联网、互动 TV以及移动电话、掌上电脑等客户端设备的普及,电子化、网络化银行已经成为金融服务的关键渠道,据统计,西方银行客户在网上银行业务量,已经占到总业务量 20%的比重,中国市场的这一比重尽管较低,但已经呈现出快速增长的势头,自 2002年到 2007年均增长速度达到 156.2%。网络银行突破了传统交易中面对面交互的限制,可以为不同国家的客户提供任何时间 (Anyt ime)、任何地点(Anywhere)、任何方式(Anyhow)的全年 365天、每天 24小时全天候服务,极大提升了银行实现远程服务生产、传递的能力(如图 3所示)。在中国股份制商业银行中,招商银行率先敏锐地觉察到网络银行的巨大需求和发展潜力,逐渐形成了以企业网银、个人网银、网上支付、网上商城、网上证券5大产品系列为主的网上银行服务体系,克服了营业网点不足的规模局限,迅速成长为国内外知名品牌,并加速了招商银行迈向全球市场的步伐。

图 3网络银行交易模式

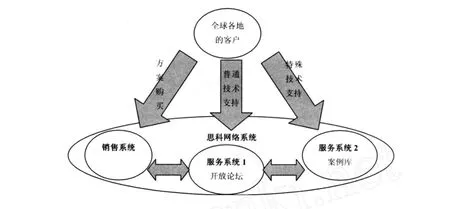

案例 3:作为全球领先的互联网解决方案供应商,思科建立的网络服务支持系统一直为业界所称道,获得了 PO INT’S的 TOP5%及MAGELLAN评选的4星级站点的称号。专业的网络销售和服务系统,使得思科可以及时地为全球各地的客户提供所需要的各项技术服务支持(如图 4所示)。在利用互联网深入分析市场、接近客户、对市场做出快速反应以获取竞争优势方面,思科成了大赢家,在其营业额中有 78%是通过网络取得的,电子商务金额约为亚马逊的 10倍,占据了全球电子商务 1/3以上的份额,此外,网络交易和服务为思科每年节省运营费用超过 5亿美元。

图 4思科的网络服务支持系统资料来源:作者整理设计。

以上 3个案例,虽然其产品解决的问题和产品消费领域各异,但它们都是依托于电子化技术和互联网平台实现的,并充分体现了现代服务所呈现出的新特征:即可迁移性的增强和交互性的分离。与传统服务业相比,显示了由现代服务业内生属性所决定的可以如同制造业那样进行规模化生产和在全球市场扩散的传统服务业所完全不具有的优势。

(三)以往服务理论讨论的局限和不足

基于上述分析,我们认为,以往服务营销及服务管理理论在解释现代服务业及产品方面存在局限和不足。

首先,Zeithaml,Schmenner,Farmer,Fitzsimmons等学者,对服务营销、服务管理的研究成果,主要聚焦点是:通过阐释无形性、交互性等服务区别于制造业产品的主要特征,建立了一系列基于上述传统服务业特征和属性的“感知服务质量”管理等经典服务理论。这种服务营销和服务管理理论,对解释传统服务业及其产品,有重要理论意义。在服务理论发展早期,这对服务企业突破制造业产品营销框架做出了重要贡献。但是对于由电子化、网络化技术的应用出现的可迁移性增强和交互性分离等现代服务特征,以及由此引发的现代服务营销及管理新规律则完全没有涉及。

第二,2002年以后,虽有不少的研究已经注意到电子化及网络技术的应用对服务业的影响和冲击(Naidoo and Leonard,2002;Rugimbana,2007;Akalu,2006;Massad,Heckman,and Crowston,2006;Vassilakis et al.,2005;Cole,2005;McKibben,2005;Uzureau,2005;Cho and Park,2003;Ekeledo and Sivakumar,2004;等)。但是,这些讨论基本上停留在服务渠道和服务手段的变化方面,这个问题虽然也有重要的现实意义和可操作性,然而,他们忽略了由于电子化、网络化技术的应用,传统服务特征发生的一系列变化,以及由此导致的服务业态的变化,没有意识到新的服务业态——现代服务业的产生。

第三,对现代服务可迁移性和交互性分离的新属性与全球化潜力的关系讨论,以往研究没有涉及。这是因为,他们没有认识到由于电子化、网络技术的出现和运用,现代服务可以实现电子化的生产和传递,大大提高了服务的可迁移性,降低了交互性程度,从而全面提升和加速了服务的全球化进程。

四、概念模型:现代服务可迁移性、交互性分离的新特征与全球化潜力的关系

(一)“概念模型”构建的逻辑和步骤

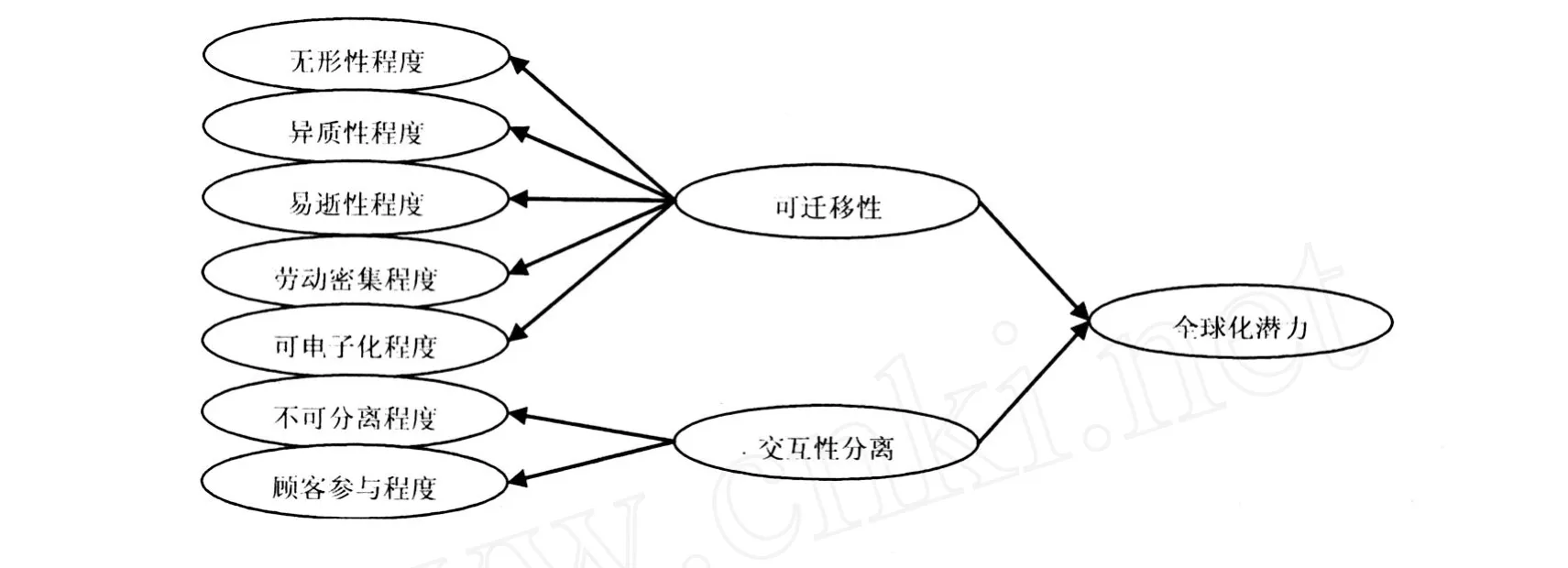

本文通过三部分的工作完成“概念模型”(如图 5所示)理论构建工作。(1)归纳、凝炼出现代服务的“可迁移性”和“交互性分离”两个重要属性;(2)结合现代服务特征属性,对原有服务属性概念进行延伸性扩展,使其在对服务进行测量时,能够将传统服务和现代服务的异同显现出来,使其可以显著地测量出现代服务特征属性,也可以显著的测量出传统服务特征和属性;(3)基于现代服务可迁移性和交互性分离的新特征,讨论其与全球化潜力关系,正是现代服务的两大新属性使得服务规模生产成为可能,同时大大提升了现代服务业的全球化潜力,这也是本文所建立的“概念模型”初衷。

图 5现代服务业服务特征归属及其与全球化潜力的关系模型

(二)“概念模型”的理论讨论

关于“概念模型”理论讨论部分,要解决两个关键问题:第一,用“可迁移性”和“交互性分离”,聚焦现代服务本质属性的理论依据是什么;第二,对 7个一般服务属性来讲,将“无形性程度”等归结和聚焦于“可迁移性”特性、将“生产和消费的不可分离程度”和“顾客参与程度”归结和聚焦于“交互性分离”属性的依据是什么。

1.“可迁移性”和“交互性分离”的讨论。用可迁移性和交互性分离两个基本特性,解释和聚焦现代服务的主要理论依据及研究动机在于能够突破以往传统服务理论在解释现代服务特性时存在的理论缺憾和不足,并在此基础上,构建一个能够切实反映现代服务经济发展特点、超越一般传统服务理论讨论范畴的反映现代服务特性和发展趋势的现代服务管理理论。

以往学者涉及此方面讨论有:服务在全球化过程中需要进行适应性改变的程度,可以被解释为影响服务的可迁移性 (Baalbaki andMalhotra,1993,1995;Cavusgil and Zou,1994;Jain,1989),服务跨国企业国际市场进入模式的选择取决于消费者与服务提供者之间的交互程度 (Erramilli and Rao,1990;Clark and Rajaratnam,1999;Ekeledo and Sivakumar,1998),并且,这种交互程度的高低是进行国际服务分类要考虑的重要变量,同时还是理解不同交互程度的国际服务的重要视角 (Schmenner,1986;Kellogg and Nie,1995等)。

可见,以往学者已经关注到服务的可迁移性和交互性的影响和作用方式,及其对服务企业跨国经营的影响。在以往学者研究的基础上,本研究对现代服务属性变化的命题进行了新的思考:首先,全球市场不再仅是制造业的舞台,更多的服务性跨国公司基于网络和电子化技术,已经成功地开辟了全球市场的通路,使得服务的跨国经营、全球营销成为现实。金融、保险、咨询等一大批以高知识、高技术、高人力资本价值为依托的现代服务业,在高度发达的通讯、电子网络技术环境下,在服务市场全球化日趋显著,带动了所进入国家市场的相关服务领域的成长,这在中国加入WTO后,上述服务行业中得到了验证,表明了现代服务的高度可迁移性特征;其次,随着高科技等先进技术手段在现代服务行业 (产品)中的广泛应用,现代服务业的服务生产和传送方式较传统服务业也发生了根本变化,主要表现在电子化及网络技术突破了更远距离、不同时间的界限,改变了传统服务业的交互方式,这是对传统服务业交互概念的突破,面对面的交互不再成为必需,取而代之的是非面对面的远程、甚至不定时的更为随意和虚拟的交互方式,实现了服务生产和消费交互性的分离。

本文认为,现代服务业之所以具备广泛的全球市场和巨大的全球化潜力,其主要动因在于现代服务业的本质属性所呈现出的两种新趋势,即可迁移性和交互性分离。

2.对以往服务的 7个属性与上述 2个属性归属的讨论。本文在上述讨论基础上,还需要对现代服务业(产品)的两大新属性和传统服务概念下 7个属性的归属问题给出解释。

(1)关于服务无形性等 5个特征归属为“可迁移性”的讨论。首先,无形性会导致服务企业在跨国经营中面临和制造业不同的问题,譬如,难以展示或沟通,使服务难以被顾客预先感知,增加了在海外市场提供服务的难度,因此,服务企业在进入国际市场初始阶段,需要面对更高的不确定性等,这就给服务的跨国迁移性带来难题。但是,这种情形在以网络等新技术支持的现代服务企业,则发生了根本性的转变,由此带来了服务跨国迁移的机会和潜力。其次,在传统服务概念下,服务的异质性使服务在迁移过程中的标准化成为难题,服务企业必须通过实施有效的质量管理和质量控制标准,以降低服务迁移过程的风险,并采用适配的经营方式来传送服务,可见异质性也影响服务的迁移程度。再者,服务的易逝性导致服务不能被储存,服务企业面对如何平衡服务供给和需求的问题,需要更充分地发挥服务资产的效益以应对服务易逝性带来的难题,并确定适宜的海外投资规模来应对服务供需不平衡问题,因此,海外市场进入方式、海外市场的规模等,都直接影响了服务产品的可迁移性。还应注意的是,由于现代服务业的高知识、高技能等新特点的出现,决定了其从业者需要受过良好的教育并具有较高的专业素质,即服务提供者所受教育或专业知识的差异,也会影响服务产品全球传递的绩效。同时,这也与Mclaughlin and Fitzsimmons(1996)认为的劳动密集性是促进服务全球化重要因素之一的观点吻合,当服务企业在进行服务跨国传递和生产时,必然会雇佣东道国本地的员工,而他们的技能、教育背景和专业知识等肯定会与该企业本部的员工存在较大的差异,这必将对服务企业服务质量和绩效的一致性构成威胁,因此它严重制约着现代服务企业全球化进程的步伐。因而,可以将劳动密集性归入到影响服务的可迁移程度。最后,现代服务的可电子化程度的大大提高,不仅极大地降低了服务跨国经营的成本,同时,通过互联网等便利的信息收集与传递,也减少了服务性跨国企业开拓国际市场的成本。总之,互联网、电子化技术的应用,对推动服务产品跨国迁移能力有极其重要的作用,可见,服务产品的电子化程度直接影响到服务的可迁移性特征。

综上所述,本研究将服务的无形性程度、异质性程度、易逝性程度、劳动密集程度和服务的电子化程度5个特征归属为影响服务“可迁移性”的集合属性。

(2)关于服务生产和消费不可分离程度等 2个属性归属为“交互性分离”的讨论。关于现代服务的交互性属性,相对于传统服务概念,主要表现为交互性的分离或一定程度的分离。其分离的背景和原因表现在以下方面:一是多媒体、网络化、智能化及电子化技术在现代服务业中的广泛应用,使该服务业内部所拥有的技术条件和产业要素等,与以往传统服务业态相比,都发生了变化,它们正在悄然改变着服务业的面貌。譬如,顾客可以通过网络和电子化传输手段,实现远距离订购和接受在线服务。这种服务已经完全摆脱了传统服务模式下“服务生产和消费的面对面的交互行为”,服务生产和消费过程的分离或服务提供者和消费者通过电子化技术所实现的远程互动,使服务的大规模生产成为可能;二是在现代服务业 (产品)条件下,顾客参与服务生产过程的程度,也有了显著的下降,体现了现代服务业 (产品)交互性下降,而且顾客的参与方式也发生了变化,面对面的直接参与不再成为必须,顾客通过远程在线等的虚拟参与方式,为越来越多的服务企业所采用。因此,从服务交互性的内涵及其在现代服务业态下的属性变化可以看出,传统服务特性的生产和消费的不可分离程度;顾客参与服务过程的程度,应被纳入现代服务业(产品)交互性分离的新属性中。

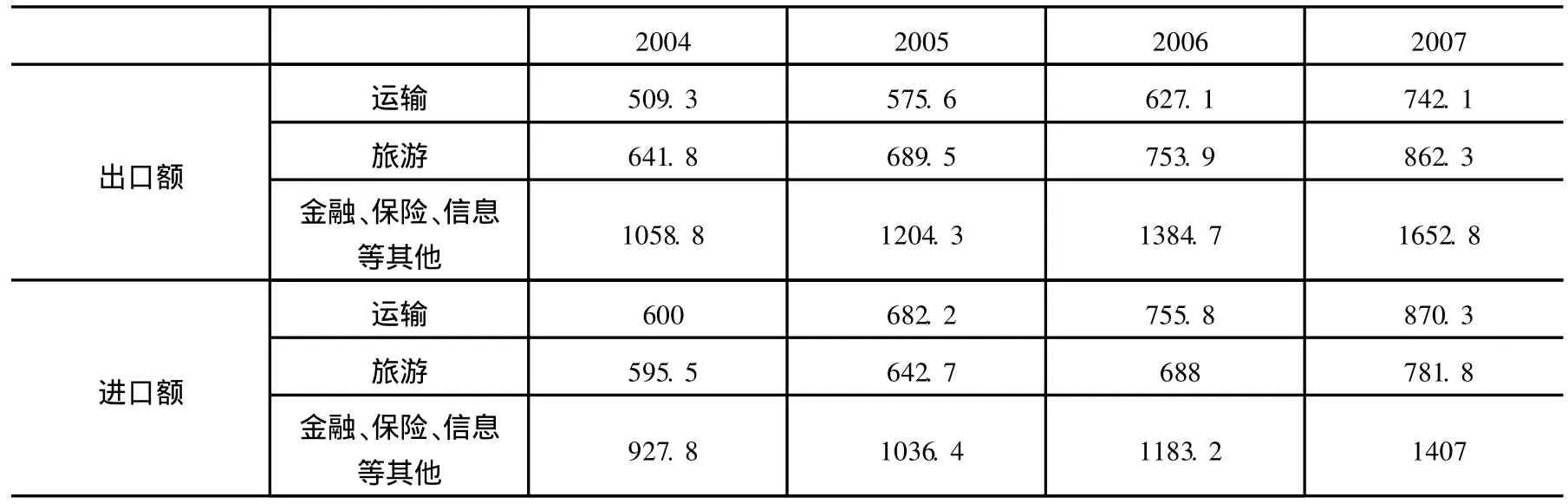

3.上述 2个属性与服务全球化潜力的讨论。现代服务业(产品)所表现出的“可迁移性”和“交互性分离”或一定程度分离的新属性,对服务企业的跨国经营战略,有极其重要的理论价值和实践意义,正是由于这 2个新属性的日趋显著和对服务企业所产生的重要影响力,才使得全球服务贸易在 10年中得到了迅猛的发展,特别是在观察近10年来全球服务贸易时,与传统的运输和旅游等服务业形态相比,金融、保险和信息等新兴服务形态呈现出更加迅猛的发展趋势,开始在服务贸易中占据主导地位。由表1所显示的数据可知:在出口额统计方面,2007年,运输和旅游行业相比较 2004年分别增长了 45.7%和 34.4%,而同期的金融、保险和信息等新兴服务形态增长率则为 56%,远高于运输和旅游等传统服务产业;在进口额统计方面, 2007年,运输和旅游行业相比较 2004年分别增长了 45.1%和 31.3%,而同期的金融、保险和信息等新兴服务形态增长率则为 51.6%,也同样远高于运输和旅游等传统服务产业。

表1 全球服务贸易进出口额统计

从以上数据和典型现代服务业近年来国际化的发展现状看,其可迁移性和交互性的分离倾向趋势的加强,是近年来全球服务贸易迅速增长和对全球经济总量做出重要贡献的最直接的原因。在具体参与和实施全球化服务战略的过程中,处于不同服务领域的企业应根据其服务可迁移性和交互水平的高低差异,积极主动地实施跨国经营战略和策略。以银行业为例,在传统的银行存、取款业务中,顾客需要与员工在柜台进行面对面的交互才能完成交易,但随着网络银行的开通和AT M技术的普及,员工与顾客间的交互程度明显减弱,因此,银行也可以像制造企业一样,集中进行规模化的金融产品设计和生产,然后借助信息网络技术传递给不同国家的客户进行消费,从而取得像制造业一样的规模经济。此外,由于无形性和顾客参与等特征的限制,传统的银行企业往往只能通过建立海外分支机构的形式实现跨国界经营,现在借助于网络等电子技术,许多银行企业能够有效地实现远程服务生产和传递,从而极大地削弱和突破了东道国政府政策壁垒、文化价值观差异等因素对其跨国经营的束缚,有效地提升了其跨国可迁移性。譬如,近年来,三菱东京金融集团运用现代信息技术,建立了全球外汇交易系统 FX@BT M、全球网上银行交易系统B IZSTAT ION等全球金融业务网络支持系统,使全球各国用户可以通过互联网络及相关设备,随时随地的享受其提供的各项金融服务。

总之,在全球导向的指引下,现代信息技术和发达的网络资源为服务企业搭建了“信息高速公路”,相对于传统服务而言,现代服务业(产品)展现出了前所未有的变革和新兴的产业特征,其产品可迁移性的大大增强和交互性一定程度的分离,极大地推动了服务跨国企业全球化的步伐。

(三)对以往 7个维度的延伸和扩展

在将以往服务的7个属性归结为现代服务业的两大属性的基础上,结合现代服务区别于传统服务的特征,此部分主要根据现代服务的“可迁移性”和“交互性分离”的特性,对以往 7项服务特征的衡量维度进行延伸和拓展,并对模型中表现出的现代服务业两大特征和趋势的 7个衡量维度的管理涵义进行阐释。

第一,关于无形性特征方面,主要表现在由于现代服务业的高知识、高技术、高附加价值及高人力资本价值的特点,其服务产品在传统服务一无形性特征的基础上,增加了更多的知识、技术和信息等反映现代服务业的新特性。

第二,在异质性方面的变化主要体现在:由于产品的技术含量的大大提升,在服务产品设计中,“模块化”技术对不同服务产品线的渗透率呈显著增加趋势。在那些趋同化和渗透率不断加快的现代服务产业和市场范围内,服务性跨国公司推行标准化战略的潜力在不断增强,服务企业已经具备了很多像制造企业那样进行标准化生产和推行某些标准化营销策略的可能。譬如,全球领先的快递邮政服务供应商 TNT公司,在提供快递服务过程中,从取货到送上飞机、飞机的航线运行以及飞机到目的地之后的货物传输等一系列服务生产流程都是极其标准化的,标准化的服务程序设计使其可以以较低的成本迅速建立全球性业务网络,从中获取规模经济优势。当然,服务企业所实施的标准化营销战略,同样需要视所进入国家或地方的情境在服务外围要素上进行某些适应性的调整,也正是通过这种“全球本土化”的思路,服务企业才可以成功地实施全球营销战略。譬如,TNT的快递服务业务在接触客户取货之前,是相对本土化的,需要根据当地的文化和顾客需求进行调整,从而最大程度地满足顾客的需求,比如对时间、货物装箱的要求等等,这种相对本土化的服务有效地提升了当地顾客的满意度和忠诚度。

第三,在服务易逝性方面,主要涉及到现代服务业 (产品)的供给和需求之间的平衡和一致性问题,在这点上,无论是传统服务还是现代服务都面临着由易逝性所带来的管理难题。由此,服务企业在实施跨国经营和全球战略,平衡服务供给和需求时,更应该关注提供服务的东道国市场的特殊性。比如,航空作为兼具传统服务和现代服务特性的服务领域,如何通过高效、便捷的全球航空网络电子订票系统,提高每一个班机的载满率是平衡航空公司供求的一个有效的管理方式,因为,由易逝性所决定的飞机在起飞后,飞机里余下的座位就不能再卖出去,不能为航空公司创造收益。那么,基于现代服务和传统服务都必须面对的易逝的服务属性,有效、充分地利用现代信息技术平衡服务供给和服务需求,这能够减少和降低由服务易逝性所带来的损失,提高服务的赢利水平。

第四,劳动密集性是服务的一个主要特征,在传统服务概念下,餐饮、零售、理发等服务更多地与高人力投入的产业特征相联系,在现代服务产品概念下,劳动密集性特征有了显著的改变,由高技术含量、高资本含量所决定的现代服务业的高人力资本含量,降低了服务的劳动密集程度,这一点,在软件服务商中得到了充分体现。譬如,微软公司云集高科技人才,通过不断地技术创新,从 W IN32到 W IN95、W IN98、W IN2000、W INXP,再到V ISTA,无一不体现了其高技术、高人力资本含量,这显然是传统服务企业所无法比拟的。显然,现代服务业技术、资本价值含量的快速提升,高人力资本价值所转化的高市场价值方面的新特点,正在成为现代服务及其产品的主流趋势之一,那么,服务企业关注此方面的变化给其带来的机会与挑战,有着极其重要的理论价值和现实意义。

第五,现代服务业(产品)的可电子化程度,具体表现在电子化、网络化技术的应用,使得服务的核心价值和服务附加价值的在线传递得到普及,对实体交易场所的依赖程度也在降低,网络银行等服务产品的数字化形式也大大加快了服务产品的在线交易和传递速度。因此,电子化技术使得现代服务业 (产品)在很大程度上突破了传统服务业“一对一”、“面对面”的生产与传递方式,使得服务的大规模生产与订购成为可能,并且对服务战略和国际市场进入模式,产生了积极的影响。

第六,由于服务业电子化的加快,传统服务概念下服务区别于制造业产品的根本属性——“服务生产与服务消费的不可分离性”也悄然改变。不仅是典型的现代服务业,传统服务业中对电子化技术的应用及普及,服务生产与服务消费的分离或一定程度的分离,已经成为现实。一大批远程服务、在线服务、数字化服务等现代服务产品的交易和递送方式,降低了顾客直接参与和接触的程度。与此同时,服务生产的可视程度,不再是顾客特别关注的问题,顾客更多看重的是服务接收和服务消费在时间和空间上的便捷性,网络电子化技术为此大开了方便之门,这也为现代服务产品的大规模集中化生产创造了条件。

第七,关于顾客参与服务过程的维度,主要涉及到现代服务业态下顾客参与服务生产方式的变化,由于服务可电子化、服务技术含量的提高及服务劳动密集化程度的降低等现代服务特征的日益显著,最终导致顾客对服务过程参与的降低,服务生产标准化战略的实施成为可能和现实。

五、研究结论及对中国发展现代服务业的管理启示

(一)研究结论

本文的基本研究结论是:首先,现代服务业已成为全球经济增长的主要推动力量,基于现代网络、信息技术发展起来的服务的可迁移性、交互性降低的新型产业特性,使现代服务产业全球化潜力呈现出广阔的发展空间和潜力;其次,现代服务业在服务产品的无形性、异质性、易逝性、劳动密集性、服务可电子化、不可分离性和顾客参与服务过程等 7个属性方面所表现出来的新特点和发生的某些新变化,展现出了现代服务业态下,服务产品属性及其产业特征的演变趋势;第三,对服务全球化潜力有重要影响作用的服务可迁移性和交互性分离的两大属性,通过 7个服务特性测量维度展开分析,体现了现代服务业与传统服务业研究的对接及在应用中的交叉融合的问题。

(二)对中国发展现代服务业的管理启示

本文的研究结论对国家宏观管理决策部门发展、布局现代服务业,优化服务业内部的产业结构,实现服务业的产业升级有所启示;对中国服务企业在本土市场上,应对后WTO时代的服务开放和服务竞争有所启示;最后,对中国服务企业认识现代服务业的本质属性,运用现代服务理念,制定有关发展现代服务产品的营销策略,实现服务转型及现代服务与传统服务在管理上交叉、融合等,都有重要的现实意义和启发。

1.有助于国家从宏观层面,布局现代服务业,优化我国服务业内部的产业结构。从本文研究结论中可以看出,以电子化、网络化技术为依托,现代服务业所特有的高迁移性、低交互性等属性及由此产生的低能耗、高收益、高技术、高人力、高附加值等现代服务业的产业特征,使现代服务业成为全球经济增长最重要的源泉和推动力量,综观进入工业化或后工业化国家的经济发展历程,都很好地说明了这一点。

美国经济发展专家,丹尼尔·贝尔在他的《社会经济发展》专著中指出:“人类已经从农业、工业,进入到后工业。而后工业区别于工业的三个显著标志,都与现代服务业发展高度相关或者是直接由现代服务业贡献所决定的:一是服务业产值在国家的总 GDP中占到了三分之二;二是电子化、信息技术的普遍应用,已经成为创造社会价值和财富不能缺少的基本手段;三是知识相对于资本,一切与知识相关的智力资源在社会中处于更重要的地位。”

中国作为一个发展中国家,也是一个处于工业化进程中的国家,随着中国经济增长和后WTO服务市场的开放及人均国民收入水平的提高,从宏观层面上看,无论从经济增长拉动方式的转型,还是从消费水平、消费结构的升级,还是应对日益开放的服务市场的竞争等几个层面看,中国政府有关宏观决策部门都必须加快现代服务业的发展,调整、软化服务业内部结构,进而实现中国整体产业结构的升级。譬如,国务院于 2009年 4月颁布了建立上海国际金融中心、加速发展现代服务业的正式文件通知,有效地推动了中国优化产业结构,逐步实现由传统“二、三、一”向现代“三、二、一”产业结构的升级、转型,以实现中国经济的可持续、稳定、健康发展。

2.对中国服务企业应对“后WTO时代”的服务开放和服务竞争有所助益。自 2001年底,中国加入世界贸易组织(WTO),直至 2007年底,中国在金融、保险、咨询和通讯运营等服务领域,采取一系列开放政策和措施。仅以银行业为例,从 2001至 2007年,进入中国的外资银行达到了 90余家,银行开放的推进以引进战略投资者、有外资银行入股的股份制商业银行等方式实现。譬如,2005年渣打银行注资 19.99%成立了新型股份制商业银行——渤海银行。同时,对外资银行的开放,还大大带动了中国银行体制内部的改革与开放,2009年 4月中国银监正式解禁“2+1”规则①即商业银行每年最多可设立3家分行,其中1家必须在中西部地区。,允许地方性商业银行到异地开设多家分行,由此,中国银行业的对外、对内开放,达到了前所未有的水平。因此,在后WTO时代,我国服务业,特别是金融、保险、咨询等现代服务业开放进程明显加快。那么,如何把握现代服务业发展的规律性,如何针对“后WTO时代”外资服务企业竞争,做到“知己知彼”,以及更积极地参与到全球服务竞争中来。显然,本文对现代服务业规律性的揭示及对现代服务业作为一种新的全球新兴产业趋势的认识,在理论和现实上都有重要的意义。

具体来说,本文从现代服务业属性变迁的新视角,所构建的现代服务业可迁移性和交互性分离的新属性及其与全球化潜力的关系,可以帮助中国服务企业掌握现代服务业的特征及服务市场发展演变的规律和趋势。服务外包,应该是目前和今后三五年间,外资进入中国服务市场的一个主要趋势。譬如,保险外包已经成为美国保险业进入中国保险市场的一种主要方式,因为运用互联网及电子化平台,不仅可以逾越空间的距离,而且由于中美地理位置的时间差,可以实现不间断的工作进程。当然,除了上述这种跨越时间、空间的优势以外,保险外包意味着境外的保险公司,可以将用模版化的工作方式实现的大量基础性的、不需要太多应变性的智力资源的产品部分,用相对更低的人工成本实现。类似这样的服务产业及产品形式的竞争还可以扩展到咨询业、银行业、软件服务业等。显然,处于上述服务产业领域的企业,对所属服务产业的动态及规律的认识和把握,对其制定应对战略是非常重要的。

3.对中国企业掌握现代服务业的本质属性,制定和发展现代服务业产品营销策略有操作性价值。本文基于现代服务业(产品)可迁移性增强、交互性降低的两大属性以及对服务特征维度的扩展,对中国服务企业把握现代服务业发展规律,制定和发展现代服务产品营销战略和操作性策略有重要的启发和应用价值。基于 7个衡量维度,结合现代服务业态的两大属性及其在每个属性上的具体延伸和扩展,本文在整体上给出了清晰的逻辑框架和测量思路。这样,企业在制定和发展现代服务产品的战略和策略时,就不再是一个空洞的大概念或仅有一个宏观的管理框架,而是可以依据一套科学的管理及战略范式进行操作。

六、未来研究方向

首先,虽然根据前人对服务本质特征的研究,本文提出了现代服务最为典型的 7个本质特征,但随着全球化和信息技术的进一步发展,服务的本质特征必然会出现新的变化和发展趋势,如有些特征可能会弱化,而有些新的特征可能会凸显,因此,对服务本质特征的研究仍然是今后服务营销研究领域的一个重要关注方向。其次,进一步要开展的一项重要工作是从实证角度验证本模型的有效性,并据此甄别出不同类型服务企业在制定和实施全球服务营销战略时应考虑和调整的因素。

[1]Akalu R.EU spectrum reform and theW irelessAccess Policy for Electronic Communications Services(WAPECS)concept.European Network for Communication and Information Perspectives EuroCPR Conference,2006,8(6):31-50.

[2]Baalbaki IB,Malhotra N K.Marketingmanagement bases for internationalmarket segmentation:an alternative look at the segmentation/customization debate.InternationalMarketing Review,1993,10(1):19-44.

[3]Baalbaki IB,MalhotraN K.Standardization versus customization in internationalmarketing:an investigation using bridging conjoint analysis.Journal of the Academy ofMarketing Science,1995,23(3):82-94.

[4]Cavusgil S T,ZOU S.Marketing strategy-performance relationship:an investigation of the empirical link in exportmarket ventures.Journal ofMarketing,1994,58(1):1-21.

[5]Cho S E,Park K.Characteristics of product/service process and customer needs of geographical accessibility in electronic commerce. International Journal of Service IndustryManagement,2003,14(5):520-538.

[6]Cho S E.Developing new frameworks for operations strategy and service system design in electronic commerce. International Journal of Service IndustryManagement,2005,16(3):294-314.

[7]Clark T,Rajaratnam D.International services:perspectives at century’s end.Journal of ServicesMarketing,1999,13(4/5): 298-310.

[8]Cole J,ColledgeM,Megaw T,PowlsM.The implementation of electronic services:planned or organic growth?.Informatics in Primary Care,2005,13(3):187-194.

[9]KelloggD L,NieW.A framework for strategic service management.Journal ofOperationsManagement,1995,13:323-337.

[10]Ekeledo I,Sivakumar K.ForeignMarket EntryMode Choice of Service Firms:A Contingency Perspective.Journalof theAcademy ofMarketing Science,1998,26(4):274-292.

[11]Ekeledo I,Sivakumar K.InternationalMarket EntryMode Strategies ofManufacturing Firms and Service Firms:A Resource-Based Perspective.InternationalMarketing Review,,2004,21(1):68-101.

[12]ErramilliM K,Rao C P.Choice of foreign market entrymodes by service firms:Role ofmarket knowledge.Management International Review(M IR),1990,30(2):135-150.

[13]Fitzsimmons J A,FitzsimmonsM J.ServicesManagement:Operations,Strategy and Infor mation Technology(second edition).北京:机械工业出版社,1998。

[14]Haywood-Farmer J.A ConceptualModel of Service Quality.International Journal of Operations&Production Management, 1988,8(6):19-29.

[15]Jain S C.Standardization of InternationalMarketing Strategy:Some Research Hypotheses.JournalofMarketing,January 1989, 53:70-79.

[16]Javalgi R G,White D S,Strategic challenges for the marketing of services internationally. InternationalMarketing Review, 2002,19(6):563-581.

[17]Knight G.International service marketing:review of research 1980-1998.Journal of ServicesMarketing,1999,13(4/5): 347-360.

[18]Langeard E,John E G,Lovelock C H,Pierre E.ServiceMarketing:New Insights from Consumer andManagers.Cambridge, MA:Marketing Science Institute,1981.

[19]Lovelock C.ServicesMarketing:people,technology,strategy(Fourth edition).北京:清华大学出版社,2001。

[20]Massad N,Heckman R,Crowston K.Customer Satisfaction with Electronic Service Encounters.International Journal of Electronic Commerce,2006,10(4):73.

[21]Mclaughlin C,Fitzsimmons J.Strategies for globalizing service operations. International Journal of Service IndustryManagement,1996,7(4):43-57.

[22]McKibben D.Electronic PaymentsAre Still a Challenge forU.S.Companies.Financial ServicesQuestion&Ans wer,2005:1 -3.

[23]Naidoo R,Leonard A.Perceived usefulness,service quality and loyalty incentives:Effects on electronic service continuance. South African Journal ofBusinessManagement,2007,38(3):39-48.

[24]Rathmell J M.Marketing in the Services Sector.Cam-bridge,MA:W inthrop,1974.

[25]Rathmell J M.What isMeant by Services?.Journal ofMarketing,1966,30:32-36.

[26]ReganW J.The Service Revolution.Journal ofMarketing,1963,47:57-62.

[27]Rugimbana R.Generation Y:How cultural values can be used to predict their choice of electronic?nancial services.Journal of Financial ServicesMarketing,2007,11(4):301-313.

[28]Schmenner R W.How can service businesses survive and prosper?.SloanManagement Review,1986,27(3):21-32.

[29]Shostack GL.Breaking Free from ProductMarketing.Journal ofMarketing,1977,41:73-80.

[30]Uzureau C.ElectronicBill ServicesAre Key to Interactive RetailBanking.Financial ServicesQuestion&Ans wer,2005:1-8.

[31]Vassilakis C,et al.Barriers to Electronic Service Development.e-Service Journal,2005:41-63.

[32]ZeithamlV A,Parasuraman A,Berry L L.Problems and Strategies in ServicesMarketing.Journal of Marketing,1985,49 (2):33-46.