中国房地制度的扭曲与其经济社会后果(二)

2009-10-30周天勇

周天勇

(四)土地使用年期较短和使用权终止财产归属的不确定性风险

过去的经济学家们在研究土地资源的分配和利用时,忽视了土地制度安排中土地使用者在使用年期终止时财产归属面临的不确定性和风险。在所有和使用权分离的产权结构中,所有物的使用期限是一个重要的物权内容。就土地来看,转让使用年期越长,使用者对物的实际控制力越强,土地使用权的价值就越高;否则,反之。而土地使用者在使用权到期后,其对土地本身的投资积累、土地肥力积累、土地上的附着建筑和其他不可分离财产,以及为了提高土地的外部经济而进行的土地周围的投资,都面临着归属的不确定风险。这里称之为土地使用年期终止财产归属的不确定性风险。

从中国目前土地使用权使用年期制度安排来看,一是年期的时间较短,二是年期终止时使用者有关财产的归属不确定,并且有收回充公的制度安排。从城镇土地使用期时间来看,在40~70年之间。国有土地使用期的终止,在《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》中规定,“土地使用权满,土地使用权及其地上建筑物、其他附着物所有权由国家无偿取得。”此种制度安排导致这样一些问题:首先,抑制了投资者投资于土地使用权、房地产和土地质量改善方面的积极性,越是快到期的土地,越是加速利用,但不予投入;导致建筑土地的供给和房屋供给过少,而建筑地段需求和房屋需求过旺,使建筑地段和房屋价格居高不下。其次,退耕还林、改善“四荒”地,改良沙漠等劣质地,由于周期长、投资大,财产又主要是地上附着物。因使用期太短,投入产出不合算,到期财产被充公的风险太大,投资劣质地投资者的短期行为较明显。特别是临界期,将会出现大规模砍树、毁林、毁灌溉道路设施的现象。第三,住房土地的使用期为70年,按照终止期地上和附着财产要收回国有的规定,这种制度安排为以后剥夺私人消费和投资财产,将消费资料和投资资料实行公有制改造埋下了制度性的伏笔。第四,我们没有利用土地财产权利的制度安排来吸引社会投资流入西部,因而不可能有缩小东西部发展差距的关键性措施,除了国家财政借债修道路、能源、水利等基础设施外,因资金收益率比东部低而不能有效地吸引社会资金西进,西部大开发也不可能有实质性的进展。如果从地区发展不平衡看,经济发达地区的土地价值要高一些,经济不发达地区的土地价值要低一些;东部主要是以土地的收益率吸引投资,在西部则主要靠土地的使用年期财产权吸引投资。这样,西部大开发从土地制度的设计和安排上讲,要延长土地使用年期,保护使用年期终止私人财产的安全性,才能大规模引导社会投资流向西部,促进西部大开发,最终缩小东西部发展的差距。历史上美国西部大开发的成功,就是土地制度安排适应缩小地区发展差距需要的很好例证。

另外,在一些由私人和法人使用,但国有和集体使用权没有出让给私人和公司的领域,或者集体和国有让渡给私人和法人使用的土地使用权快到期时,往往发生“公地的悲剧”。国有和集体的草原过牧而沙化,集体耕地过度利用而水土流失,人地矛盾而山坡地被开垦、森林被砍伐、湖泊被填埋,集体原有的水利、道路等基础设施被损毁,国土水体大面积被污染,如此等等,都是因为私人和法人在公共土地上尽可能多的获得收益,尽可能多的将污染这样的内部负成本直接转嫁给外部公共环境所致。在调节人口、资源、生态、环境协调发展上,我们总是在加强行政管理上下功夫,但没有努力,也还没有找到一种有效的、内在的、与土地财产权有关的制度安排和制度供给。

三、城市化及其强劲的住宅用地需求

中国的城市化是滞后的,未来将有大规模的人口向城镇集中,需要建设住宅、学校、医院、商店等等,还需要大量的土地。当然,从长期来看,城镇化可以节约土地,但是,相当多的乡村留住的中老年人与向城镇转移的青年人之间,可能在一个阶段中,需要一个家庭和家族在城镇和乡村中双重用地。直到相当数量的乡村因大量的老年人故去而衰落,腾出土地之前,是一个需要大量占用土地的时期。如果这一阶段中,对于城市化需要的土地供应控制特别严格,一个非常严重的后果将是,大量的城镇居民和向城镇转移的农民人口,居住成本急剧上涨,一是阻碍城市化的进程,二是形成大部分居民住不起房的严重的社会问题。

(一)改革开放以来和未来城镇化对土地的需求

1978年我们的城镇人口是17 245万人,当时的城镇建成区面积是多少,找不到统计数据,考虑过去高层建筑少,建筑容积率低,从每万人口占用1平方公里面积计算,城镇建成区面积约为17 245平方公里。到2007年,中国城镇人口为59 379万人,城镇建成区面积为50 868平方公里。城镇建成区增加了33 623平方公里,除城镇外交通、水利、矿山、生态用地等建设用地外,30年中仅城市化的城镇建设推进,用地为5 000多万亩。

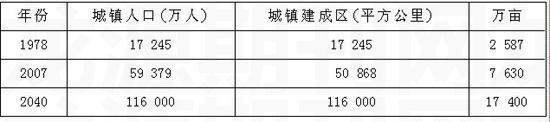

表6-1 1978、2007、2040年城镇化用地估计

注:人口单位,万人;用地单位,平方公里,前两栏数据出自和计算于《中国稿何处去之五》表5-9。

未来我们的城市化还需要多少土地呢?如果2040年,中国总人口最低估计达14.5亿,城镇化水平到80%,则城镇人口为116 000万,比2007年增加56 621万人,考虑生态建设需要,以及过去虽然在城镇工作,但是没有宽裕的居住的人口,每万人按照1平方公里用地需要计算,城镇建成区面积需要11.6万平方公里,建成区面积需要新增65 132平方公里,推进城镇化,还需要用9 770万亩土地。

我认为,2007年后的33年,农村的人口、经济和村庄面积,都是一个衰落的趋势,随着人口的迁移,村庄土地的整理,农村相当数量的土地最终还是要还原为耕地。

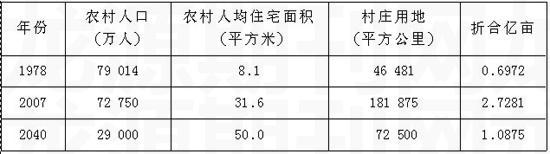

表6-2 1978、2007年和2040年的村庄用地面积

数据来源:国家统计局网站,《中国国土资源统计年鉴2008》,根据有关数据推算。

从表6-1和6-2可以看出,如果2040年城市化推进到80%,城镇需要增加65 132平方公里,即9 770万亩土地,每年平均需要城镇建设用地296万亩;而村庄衰落和整理,按人口减少,理论上可以腾出16 400万亩土地,我们保守估计,通过撤并村庄和土地整理,可以出来14 000万亩土地,每年可以整理出来424万亩。长远看,城镇化在2040年,节约5 000万亩土地。但是,考虑两三代人,在城乡各自居住的需要,未来20年间,城镇和村庄总体上需要建设用地最多的时候,只有2020年以后,通过大规模的村庄和土地整理,可以逐步地节约出大量的土地来。

学术界和一些农业专家们总是抱怨城市化占用了耕地,而对农村自1978年以来,由于家庭结构从几代同堂到小农户结构,由于居住面积的扩大,加上土地承包后的一个阶段内,对农民建房控制不力,实际上其中农村农民住宅和村庄建设的土地,改革开放后的30年中,要远比城市化所用的土地多得多。

表6-3 1978年以来农村居住改善和村庄建设占地面积

注:农村住宅总面积为人均住宅面积乘以农村总人口,而农村村庄用地面积为农村住宅总面积,按照2007年住宅总面积与村庄用地面积的比例推算而得。农村人口、人均住宅面积,出自《中国统计年鉴2008》。

从上表可以看出,农村人口从1978年的79 014万人,最多时到达1995年的85 947万人,从此开始下降,到2007年为72 750万人,比1978年减少了6 264万人,但是农村住宅面积却从1978年的64亿平方米,增加到了2007年的近230亿平方米,村庄用地从1978年的7 572万亩,增加到了2007年的27 200万亩。也就是说1978年至今,农村人口减少了6 264万人,因几代人同堂的大家庭变核心小家庭,加上土地承包后对农民建房控制不严,住宅和村庄建设用地却增加了近2亿亩。而同阶段中,城市人口增加了42 134万人,住宅建设和城市建成区面积扩大却只用了5 043万亩土地,只是村庄建设占地的1 / 4。到底是推进城市化,将更多的人口转移到城市,节约土地,还是将更多的农民着眼在农村改善其居住环境,而不去不推进城市化节约土地?这些铁的数据难道还给不出正确的答案吗?我非常不理解的是,为什么对农民大量的建房占用如此多的土地,没有学者去深入地对比研究和分析,并出来客观地指出其问题,而对城市化转移了这样多的人口,用地比农村建房用地少得多得多,却有许多专家出来反对呢?如果是一纯学术的争论也无所谓,问题是其严重的后果在于,由此而误导中央领导、中共中央和国务院在推进城市化方面的判断和决策。

结论是,到2040年,城镇建设还需要9 770万亩,而村庄衰落理论上可以整理出来16 400万亩耕地,城市化最终在城乡建设和居住方面会节约出来5 000万亩土地。然而,一个非常关键的因素是,农村人口向城市和城镇转移时,两栖居住率有多高,如果是目前这样,即在城市里居住,又在农村有房,城乡居住所消耗的土地将会大规模增加。

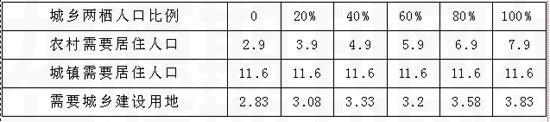

表6-4 2040年城乡两栖居住人口程度与城乡建设用地

注:人口单位,亿;用地单位,亿亩;如果城市化水平在2040年达到80%,2007年到2040年农村需要向城镇转移的人口为5亿,我们计算,如果这5亿人口在城乡两栖的比例越高,需要的土地就越多。

可以看出,当向城镇转移的5亿农村人口到2040年时,100%的居住在城镇,而脱离农村,农村的土地复垦,则城乡建设用地为2.83亿亩。需要特别指出的是,农村人口的城镇化,是一个不可抗拒的必然趋势,在整个城市化的过程中,能不能通过村庄衰落复垦而节约出土地来,关键在于人口在城乡两栖居住的程度有多高。如果农村人口向城市转移时,类似租赁和工棚式居住,两栖式流动,所需要的土地要比农民永久转移到城镇多得多。但是,如果这5亿人口既要向城镇转移,100%又为城乡两栖居住时,村庄不衰落,土地不重新整理,则比转移人口全部脱离农村而进入城市居住和原村庄土地被整理利用,多用土地1亿亩土地;如果还要从面积上改善农村农民的居住条件,那么,可能多用的土地可能是1.5亿亩。

(二)土地需求集中在什么时间、哪些地区和哪些方面

前面的研究表明,未来30年,由于农村人口向城镇转移需要扩大的城建区为9 770万亩,平均每年城镇建设需要326万亩。这些用地在时间上会怎样分配,地区间怎样分布,功能上怎样配置。

首先,前12年城镇用地较多,是土地需求的高峰期。我认为,未来10年是城镇化需要加速的时期,前面讨论过,我国城镇化滞后于人均GDP水平和工业化进程,其带来一系列的经济和社会问题。要扭转结构偏差,需要加快农村人口向城镇转移的速度,比如,每年以1.5个百分点的速度推进,2020年时,城市化水平达到63.7%,城镇人口为87 969.7万人,如果城镇人口按照每平方公里1万人的标准,城镇建成区面积应当为87 969万平方公里,比2007年的50 868平方公里增加37 101平方公里,也就是说仅城镇建设用地到2020年,就需要5 565万亩,每年推进城市化方面的,即城市和城镇扩大建成区方面的用地平均需要428万亩。然而,未来12年,房价趋势会怎样变化,如果居高不下,两栖居住家庭可能很多,村庄不会很快衰落,土地不可能被很快整理出来。因此,未来的12年,将是一个用地和土地需求的高峰期。

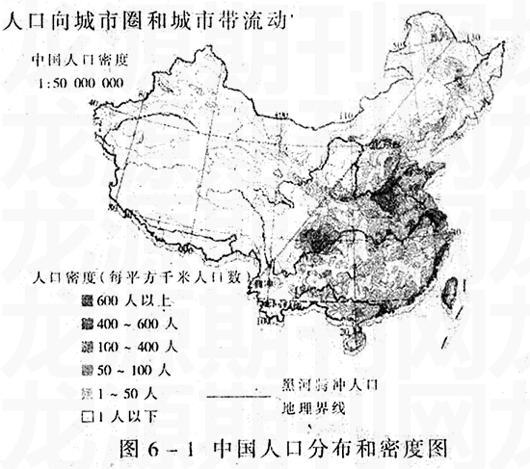

其次,人口转移指向区的用地和土地需求比例较大,主要是沿海经济发达地区和城市圈和城市带区域,还有一些本地乡村人口就地转移的县城等。中国改革开放30年来人口转移的历史表明,农村的人口向城镇流动,中西部的人口向东部沿海地区流动,农业地区的人口向城市圈和城市带流动。

未来,虽然由于东部地价上升等原因,可能有一部分产业向中西部转移,但是,从世界人口和产业分布的规律来看,由于气候、交通成本、聚集效应等原因,沿海地带集中了全世界60%以上的人口。而中西部人口,因对工作和发展机会、收入水平、文化娱乐等生活质量、教育就医条件、子女未来等等方面的考虑和追求,其流动也是向其城市圈和城市带集中。目前图6-1的人口分布,2040年时,四川、重庆、河南、河北、山东、安徽的人口还会大量地向外转移,人口布局在内地,在重庆和成都之间,在渭河流域,在郑州南北和东西十字线,在东北哈、长、沈、大间,在长株潭间,在武汉东西向,将会形成人口集中密集的巨大的城市和城镇带、圈和群;在乌鲁木齐、兰州、昆明、贵阳、呼和浩特等周围,也可能形成次级的人口次密集的城市和城镇带、圈和群;而沿海500公里范围内,会形成大量和密集的城市圈、带和群。我估计,到2040年时,中国人口的70%,可能会集中在内地和沿海的这些城市和城镇带、圈和群之中。

再次,城镇居住用地需求量将较大。一是从劳动力人口向城市和城镇的转移看,由于城市化的滞后,加上许多转移到城市和城镇中的农民因房价太高,临时居住,如果房价能大幅度降低下来,会有很大的住房需求;二是即使城市居民,也因房价过高,导致许多需要改善居住条件的实现不了其需要,房价降低下来,也将会较大的提高需求;三是从我国城乡居民消费结构变化的阶段来看,目前是居住开支和消费比例上升较快速的时期,经济学上讲,住房消费的收入需求弹性较大的时期,对住宅购买的支出增长要快于收入的增长速度;四是从我国服务业比例过低的情况来看,主要原因是城市化水平低,人口居住方式太分散等原因导致的,这就需要大量的人口集中到城市和城镇,集中居住,以培育服务业的市场,需要提供大量的城市和城镇住宅用地。总之,未来几年,是一个住宅用地需求量较大的时期,如果这个时期住宅用地供给不足,结果是住房价格奇高,从而因住房成本太高,阻碍城市和城镇化的进程。

四、高房价会成为一个严重的经济和社会问题

我在前面关于城市化问题的研究报告中已经提出,中国的城市化滞后15%左右,其导致了服务业领域发展的严重不足,使农业中剩余了2亿劳动力。除了前述的原因外,我将陆续在本研究和后面的两个研究报告中,从不同的角度论述中国城市化滞后的原因。实际上,土地制度的不顺,特别是高房价,已经是,并且会严重阻碍农村人口向城镇的转移,如果不进行改革,我们将会犯下历史性的错误。土地的制度必然与土地的利用和再分配相关,中国正在处于一个从农业经济向工业经济,从农村社会向城市社会转变的过程之中,土地必然的要大农业与非农业之间,乡村与城市之间重新分配;而且,由于人均占有耕地水平很低,城市化虽然最终能节约土地,但是在城市化的过程中,由于一个家庭中中老年人在农村居住与青年人在城市居住的双重需要,土地的需求会增大。这样我们就面临着两难:土地资源是向城市化进行宽松地分配,解决大量流入城镇劳动力和人口的居住、工作、交通等用地需要,而可能造成粮食等价格的上升呢,还是对土地的再分配控制得很严,使粮食等农业产品的价格保持一个稳定和较低的水平,但使房价保持在一个较高的水平上?住房价格过高,大量的农村人口由于居住成本太高,无法固定和永久地转移,80%以上的城镇居民因房价太高,而需要租房住,或者需要政府提供廉租房,这不能不说明,我们实行的土地分配和控制制度及其政策,虽然在保证粮食安全方面可能是成功的,但是在供给人们能购买得起的合适价格的房屋方面,不能不说是失败的。

(一)需房者大部分购买不起高价格的住宅

中国的房价是不是很高,有的研究认为,房价和居民收入比应当在3~6范围,6以上居民购买住房就非常困难了,7以上房地产市场价格也有泡沫了。有的研究认为居民房价收入比在合理6~7的区间。我认为,其研究对比,在两个方面是错误的。一是中国与相比较的一些发达国家城市化率比较高和人口城乡结构已经稳定不同的是,正在处于城市化的阶段,大量的需要在城镇购买房屋的是从农村向城镇转移的农民工家庭,而中国目前的城镇人均可支配收入不统计他们的收入,房价与他们的收入相比,2007年高达16倍以上,这样高的房价,使农民工永远也进入不了城市,成不了新市民。二是中国城镇居民间的收入差距远比一些发达国家大,平均起来看,似乎房价收入比为6~7范围,但是,对于60%的中低收入者讲,房价收入比在8~24范围。

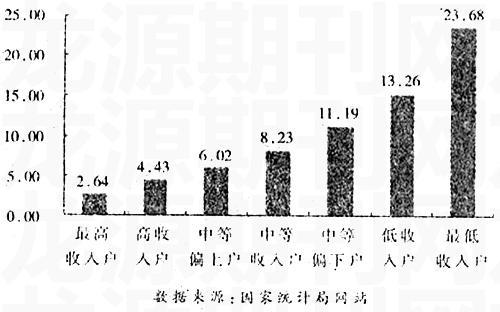

图6-2 2008年全国不同收入阶层房价收入比情况

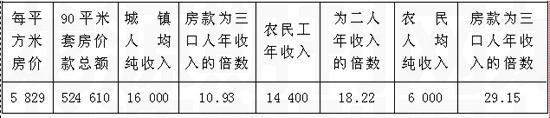

可以看出,在全国统计的7个收入阶层房价收入比情况中,最高收入户的房价收入比只有2.64,而最低收入户的这一指标却达到23.68,相差了9倍。其中,中等收入户的房价收入比为8.23,已经不具备购买房屋的能力,包括中等收入居民,中低收入的居民占全体居民的60%,加上每年需要向城镇转移的农民人口,85%的家庭没有购买住宅的能力。从下表可以看出,对于农民工的房价收入比为16.52,而对于农民的城镇房价收入比则为25.53。许多专家责难,中国目前的城市化是钟摆式的,没有在城市扎根的城市化,建议应当使进城市的农民有工作、住得下,成为永久的城市人口。但是,这样高的房价收入比,实际上已经成了阻碍农民永久进入城市和城镇难以跨过的高门槛。

表6-5 中国1990年以来的房价收入比变动趋势

注:城镇住宅价值为1990、1995、2000、2005、2006、2007各年人均建筑面积12、17、22、27、28、29平方米乘以3口人,再乘以当年住宅价格计算;农民工收入为1900年月收入200元并按年增长8%计算而得;城镇人均可支配收入和农民人均纯收入来自于《中国统计年鉴2008》。

我们上面分析的是全国房价收入比,一些大城市中,房价收入比普遍超过10以上。使在这些城市80%的需要购买住房的城镇居民包括几乎拟向农村转移的农民工,靠工薪已经没有能力购买属于自己的住宅了。当然,城市和城镇中许多居民已经有自己的住房,关键是2040年城市化水平达到80%,城镇人口将增加5.6亿人,其中从农村向城市转移的将达5亿人左右,如果是这样高的房价,将成为城市化的最大的障碍。

表6-6 2008年50个大中和省会城市房价与收入比

注:城镇人均收入、农民工收入为观测估计数值,农民人均纯收入为城镇人均可支配收入44%左右;房价和平均房价为赳客网“宜居城市研究室”统计整理的最新2008年6月中国城市房价排名于6月22日首次在广州香格兰大酒店发布调查全国50个城市的每平方米的房价数据。

一些特大城市的房价收入比更高,使其一般靠工资生活的居民没有能力购买住房。以2007和2008年为例,以上海和北京为代表的一线城市和东部大城市,房价收入比均在10以上。其中,厦门2008年房价收入比达到14.08,北京2008年达到13.54,深圳2007年达到13.15,广州2007年达到12.09,上海2007年达到11.25,杭州2007年达到10.33。再考虑60%的中低收入者,其房价收入比会更高,而对于农民工家庭,其房价收入比达18以上,对于农民家庭,则更是高达29以上,这些家庭在大城市中则更是买不起住房。因此,在这类城市中,需要购买住房的居民购买不起住房的比例会高达90%以上。

(二)未来住房供给,比粮食安全更严重的危机

有的学者分析1996到2003年中国粮食产量下降的最直接原因是粮食播种面积的下降,而粮食播种面积的下降一方面与耕地面积的下降有直接的关系,另一方面是农业结构调整、生态退耕等农业政策实施的结果。因此,他们建议,保证粮食播种面积,是当前保障粮食安全的关键环节。应进一步加强耕地特别是基本农田的保护,加强粮食主产区高标准农田建设,着力提高粮食综合生产能力,必须控制耕地面积的进一步流失。国务院也提出,18亿耕地红线不能动。而天则研究所的研究认为,需要特别担心的是把粮食安全和保护耕地联系起来,要求确保18亿亩耕地不许突破。我国改革以后的三十年人口增加了45%,粮食产量增加了60%,而耕地是减少的。可见耕地和粮食产量之间没有直接的关系。保护耕地政策的一个直接后果就是房地产的价格大幅度上升。价格上升并不是钢筋混凝土贵,也不是劳动力的工资高,而是土地供给有限。另外一个长远的后果就是延缓了我国城镇化的进程。几亿人口要进城不可能不占用农地。

显然,这是两种截然不同的看法。

食品、住宅、工作及其收入,是民生最基本的三大要素。一个国家其中的一个方面出现严重的问题,都会使经济和社会发生危机甚至动乱。而人们的食品消费和居住消费,都依赖于有限的土地资源。中国正在进行着全球历史上规模最大的农业社会向工业社会转型,农村人口向城市人口的转移过程。这样一种农业社会向工业和城市社会的转型,土地资源必然要适应经济和社会结构的转型而进行重新分配。也就是有的耕地要分配给城市、工业、交通、水利等现代化建设,特别是有一部分要用于人口向城市和城镇转移集中的居住用地;而许多村庄随着城市化的进程衰落而要重新复垦为耕地。从上面的分析看,长远来讲,城市化是人类节约各种生产要素,包括节约土地资源的一个过程,人口分散居住和发展的方式,将浪费更多的土地。但是,在其中的一个时期,村庄的衰落和人口代际之间的更替是有一个过程,将有大量的家庭在城乡间两栖居住,会占用较多的土地资源。因此,粮食问题、住房问题、就业问题,从资源配置的角度讲,是将有限的土地资源较多地用来吃饭,还是用来居住,还是用来提供更多的工作场所?较为极端的偏重于任何一个,或者两个方面,其他两个或者一个方面都会形成土地资源供给不足导致的危机。这是一个不以人的意志为转移的客观和内在的相互影响关系。

我认为,粮食问题并不似想象的那样严重,其安全也可以通过多方面的措施得到保障,而对住房短缺和价格攀升不引起重视,不积极解决,危机一旦形成,将会形成严重的社会不稳定局面。我们将居民的食品消费和居住消费进行比较。

首先,从居民消费支出结构上看,食品消费在居民的支出结构上是逐年下降的,而居住消费在居民支出结构中是逐年上升的;居民食品消费的负担会越来越轻,而居住消费的负担会越来越重。从1978~2008年的数据看,城镇居民支出结构中,食品消费的比例从57.5%下降为37.9%,农村居民其比例从67.7%下降为43.7%。而居住消费,城镇居民则从1981年的1.39%上升到目前的30%左右,农村居民消费从1978年的3.16%上升到17.8%。从发达国家的经验看,随着经济的发展和收入水平的提高,居民最终消费结构中,食品消费占的比例在10%~20%范围,而住宅消费的比例将会上升到30%~40%左右。这是一个不以人的意志为转移的客观趋势。因此,对于居民来讲,特别是农村向城市和城镇转移的居民,居住消费支出的压力,要远比食品消费的支出压力大和沉重得多,而且会越来越大。

其次,食品安全方面出现问题,政府通过努力解决好;而住房方面出现的居民生活和引致的社会问题,政府很难加以解决。从居民阶层看,出现食品消费困难的主要是低收入户,占城乡居民的5%左右,一旦出现食品消费方面的困难,政府需要救助和补贴的家庭比例小,并且由于食品的价值相对住房要小得多,财政负担也较轻;中期中我们可以通过技术进步、规模经营等措施来增加农业产品的产出;即使强调要立足于国内保障粮食的供给,但是在万一的情况下,我们还可以从国际市场上进口农业产品加以平衡;而住宅短缺,一个国家在短期内,无法以进口的办法来解决;而且,住宅建设需要土地,需要空间,除了提高层数和容积(下转13页)(上接11页)率以外,人类还没有扩大土地面积和空间的技术来增加住宅供给。

有的学者认为,高房价是合理的,买不起房应当租房。中国人自古就有自己拥有住宅的习惯,让绝大多数人去抑制这种欲望而终身租房住,是与中华民族的文化冲突的。问题在于,如果一个社会80%~90%的居民都买不起住房,说明这80%~90%都是弱势群体,要么去租房,要么由政府来资助,我认为,这个社会肯定是不正常的。如果一个社会,80%~90%的居民都去租10%~20%的居民手中的多套房屋,而且由于土地的有限性,房屋的租金会年年上涨,整个社会就会形成10%~20%的房主食租金,80%~90%的工作者无资产的阶层格局,在稳定方面来看,这将是格局非常危险的一种社会。

从政府救助和帮助的角度看,住房与食品不一样的是,其价值量要比食品大得多,大面积的人口买不起住房,政府从财力的角度看,特别是中国处在经济发展阶段,人口要大量地从农村向城市和城镇转移,政府实际上是保不起,也解决不了。由于对因房价太高而居民买不起房问题似乎没有什么好的解决办法,于是建设部门出台了对中国各城镇住不起房屋的居民实行廉租房的方案。我认为,这个方案应当解决的是极少部分人,如3%~5%居民的住房问题。如果80%~90%都买不起房,这种方案基本上没有什么作用。要想用这样一种方案,将城市和城镇中的住房困难户保起来,实际上是一种空想。一是中国人口太多,特别是农村向城市和城镇转移的人口太多,这些转移人口基本上都是住房困难户,你能保得起吗?二是住房与食品不一样,与医疗保障也不一样,其价值太大,这样多的人口的价值大的住房需要想由政府保起来,在财政方面,几乎是不可能的。因此,正确的思路,还是回到如何降低房价方面,至少使城镇居民加上从农村转移到城市和城镇的70%的家庭买得起住房。(未完待续)

(作者单位:中共中央党校)