图书馆需要一朵怎样的“云”?

2009-09-02刘炜

刘 炜

摘要随着OCLC宣布推出“基于云的服务”,图书馆的IT应用也进入了“云”的时代。该文分析了云计算的现状和特点,结合图书馆业务和服务的发展趋势,探讨了OCLC“云”服务的具体内容,重点阐述了云计算将会对图书馆行业的IT应用产生怎样的影响。

关键词云计算图书馆自动化系统基于云的服务

SUN公司在它的云计算白皮书开篇中说:“云计算在许多方面只是互联网的一个比喻词。”这可能正是目前这一领域虽然热浪滚滚却又迷雾重重的根源。亚马逊、谷歌、微软、IBM、SUN等几乎所有叫得出名字的IT巨头都加入了云计算的行列,每个企业对云计算的解释都或多或少地结合了企业自身的业务方向和现实利益,现在呼吁统一或者合作,似乎还为时过早。从这些企业连个简单的,旨在弥合异见、促进协同、推崇合作的“开放云计算宣言”都难以达成的事实就可以看出,“云计算”还处于战国纷争的早期阶段。但是,这丝毫不影响整个行业为“云”而舞,为“云”而狂。

云计算作为一种IT基础设施与服务的交付和使用模式,将会深刻地影响未来互联网的运作和服务模式。图书馆以组织和传递知识为己任,毫无疑问也必然会受到强烈的冲击。最近OCLC正式宣布将向它的会员图书馆提供“基于云的”、Web规模的协作式的图书馆管理服务,在未来几个月内以它的新版WorldCat Local(本地目录服务)开始。这是图书馆界的第一个云计算服务,作为领域应用的专业云计算服务,图书馆可以说又一次成为IT应用的弄潮儿,领先于许多行业。

然而这毕竟只是一家专业机构(公司)所提供的服务,对OCLC来说可能是革命性的,进人了云俱乐部,意味着技术上的绝对领先:提高了效率,降低了成本,增强了竞争力。而对图书馆而言是不是云服务则并不重要。“云计算”会给图书馆带来怎样的变化呢?是不是每一个具体的图书馆都应该关注这一新的技术?是不是图书馆的自动化集成管理系统将会发生质的改变,从而影响到图书馆IT部门的运作方式、人员结构的变化以及业务流程与管理方式的变化,并最终影响到对读者服务方式的改变?本文将探讨这些问题。

一、什么是“云”?

对于绝大多数企业或机构用户来说,“云”是一种新的利用计算机和互联网的方式,它把所有的计算应用和信息资源都用互联网连接起来,提供随时的访问、分享,对某一相关功能或资源的管理和使用可以部署在全球任何地方的服务器和数据中心。特别是“云”能力如果与手机等手持设备结合起来,其应用的潜能将会得到指数级放大。这种方式与传统方式最大的不同,在于它的一些突出的特点和能力,如随时取用、超级计算、平台无关、易部署、易扩展、按需支付等等。

云计算从本质上说不是针对最终用户(如家庭用户、个人用户)的,最终用户对于是不是使用云计算也并不在意,甚至也不需要知道,而对于需要大规模利用IT设施支持其业务开展、利用网络提供全球服务的企业或机构来说,云计算能够提供简便易行、低成本、按需支付的方式,也就是说有了云计算,任何一个中小企业,也能够像大型跨国企业一样,大规模利用计算机互联网所带来的超强能力,开展自己的业务。

传统的IT设施应用复杂,需要购买一大批设备,建立机房,配备IT人员成立技术部门,甚至还要有一支开发维护队伍,才能保证企业的信息基础设施运转起来,而“云”的出现简化了IT架构的实施,给人们提供了一种理想的方式,即Ⅱ应用可以像水电煤气等公用设施一样,实时定制,随时取用,按需付费。

目前人们实际上已经开始享受云计算所带来的便利了,《纽约时报》的高级软件架构师Derek Gott—frid此前透露,他通过使用亚马逊服务,在不到24个小时的时间里就编排完成了全部的1100万篇文章,并且生成了另外1.5T B数据,累计只用了240美元。如果用报社自己的服务器完成这项工作,也许要数月或数年,甚至无法完成。

目前租用亚马逊云计算服务来处理自己业务的企业用户超过37万,其中不乏《纽约时报》和纳斯达克证券交易所等大型客户,这项业务的年收入达到5000万到1亿美元。Google提供的email、docs等已经成为家喻户晓的服务,甚至对微软的桌面软件造成了冲击。许多Web2.0公司也普遍使用了云计算服务。然而,这些都还只是刚刚开始,根据IDC(因特网数据中心)预测,2012年云计算的开支将达到420亿元,那时云计算真的是无所不在了。

二、“云”开几朵?

人们可以很容易想象,每一台显示器背后,网络端口那个神秘的洞穴延伸至未知远处,有一大朵云在为它服务。让它可以随心所欲地存储和操作海量数据文件、调用数据挖掘工具、进行高速的可视化呈现。然而这朵云是何种形状、有多大规模?由哪些组成?就不容易说清楚了。

对于云计算的分类其实现在还没有统一的说法。虽然从理论上说,云计算是分布式处理、并行处理和网格计算的发展,但是“云”却根本不是从这几个理论中诞生出来的东西,而是直接来自于实践的进展,与中间件技术、ASP、SOA、Web服务、SaaS等一脉相承,完全是随着技术的成熟与潜在的市场需求相结合,逐步产生的新的应用形态。网络世界一直有一种共享、协同的趋势,从底层硬件、网络设施、带宽、软件一直到数据资源的共享,然后实现系统化、虚拟化的资源调度,最后云计算模式得以诞生。云计算的特点是把所有的IT资源均当成服务来提供,包括应用程序、存储空间、计算能力、编程与运行环境、网络通信设施、协作工具平台等等,可以认为这是SOA(以服务为导向)的高级阶段和具体实施(大多数SOA还只体现在设计阶段)。另外收费方式虽然不是该服务的根本性特点,但是却反映了一种竞争力,提供一些便捷、合理、人人用得起的收费方式,能够建立使某种服务到达长尾,开辟蓝海市场并赚取超额利润的商务模式。

目前按照“云”的内容,可以把云分为三种:

1、提供资源的云,包括提供存储空间、网络设施、带宽等,将“资源”网络化虚拟化,以服务的形式提供,这是“云”的底层的基本能力;

2、提供动态数据服务的云,包括对原始数据、半结构化数据和经过处理的结构化数据进行管理、分享、组织、转换、分析、挖掘、搜索等服务,这是较为高级的能力,把资源连同计算能力和领域知识组织技巧一起提供;

3、提供软件平台的云,包括提供SaaS服务、软件API、开发环境、应用工具等等。这是最常见的云服务,也就是“网络就是计算机”的直观体现,用户只需要通过浏览器(包括手持设备的专用浏览器)就能获得几乎是任何种类的服务。

上述这些服务其实在“云”出现之前也都有,但是“云”提供了规模化的特征,并且必须达到产业化的安全、可靠、可用、低价的要求。

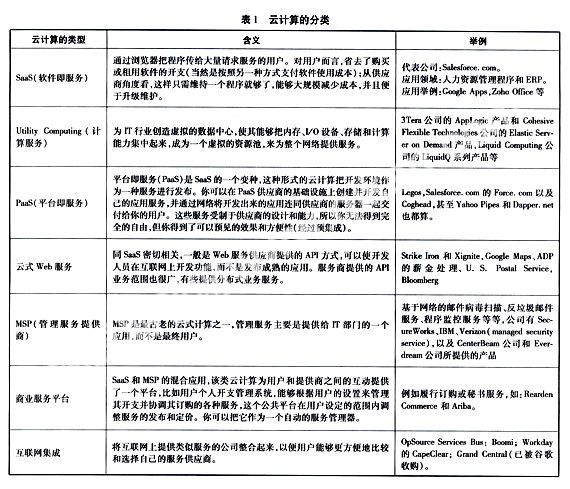

在应用中人们又常常按照应用特征,把云计算分为下列7种,如表1所示。

三、OCLC带来一朵怎样的“云”?

图书馆历来是IT应用的重镇,“云”时代也不例外。OCLC已经将“基于云”的服务引入了图书馆界。这是一种最具颠覆性的引进,它使我们看到,在关照每一个具体图书馆的本地业务需求的同时,图书馆的数据可以如此大范围地以分布式方式而存在,图书馆的协作和服务也可以在如此Web Scale的大范围内进行。这不光会影响到图书馆的上游——出版发行服务商对于数据信息知识的组织、整合和提供方式,使其与图书馆的界线更为模糊,职能更为复杂;而且还会影响到图书馆与用户的交互,使图书馆以更为个性化、更为贴近读者日常信息接收和知识交流的方式提供服务。从图书馆内部的业务工作来看,由于现代图书馆的业务流程除了实体图书馆的服务端(指借阅、流通与参考咨询工作),几乎已经完全建立在计算机和网络基础之上,如果整个IT架构向“云”中迁移,传统的业务流程将被逐一拆解,然后组合、外包、虚拟化。OCLC目前所提供的方案,就是这个模式。

当然目前这样说可能还为时过早。OCLC还刚刚开始,其宣称的服务还只有搜索(包括整个World-Cat和本地资源)、编目(即OCLC早就有的联合编目),即将推出的模块有流通、传递(delivery,即馆际互借)、印刷与电子资源的采访、许可证权限以及其他一些业务管理功能(如工作流、配置、统计挖掘——它称为合作情报Cooperative Intelligence)。

OCLC宣称它的“云”服务与其他ILS(图书馆集成系统)厂商的产品兼容,而且其服务是可定制的,并非竞争关系。然而明眼人一看就知道,在当前情况下,其他ILS已经不是必不可少的了。OCLC拥有广大的图书馆会员,并占据着它们赖以生存的数据,还占据着主导制定行业标准规范的权威地位,这几点比那些单纯的图书馆IT解决方案供应商或数据发行商,竞争力不知道强多少倍。但是,ILS厂商也绝不会轻言失败、轻易消失,他们也正在将业务平台架构于云计算之上,而且像目前的大多数云计算厂商一样,都尽可能把自己的核心能力定义为“云”的能力。

OCLC的下一步,将继续以整个图书馆行业(它的数万家会员)为后盾,利用多年苦心经营起来的数据基础和知识组织技巧(KnowHow),结合Web3.0(语义网技术),进一步体现和强化核心竞争力,在充满竞争的互联网世界争得一席之地。

面对OCLC的强势,图书馆如何作为?恐怕作为很小。所有资源在云中皆表现为数据,书目是数据,电子书数据库是数据,读者也表现为数据,图书馆的服务则大多表现为对数据的操控,而这一点几乎完全由OCLC来做了,只不过它能够提供足够灵活的定制功能,看起来图书馆只能依据自己的情况和读者的特定需求做一些选择题,当然,这些选择题必定是在OCLC的框架内的。

强大如此的OCLC也不是没有问题,作为一个非营利性的会员制组织,它在组织架构和体制上的问题显现已久,其资源有限,虽然目标远大、雄心勃勃,但毕竟不能跟谷歌、亚马逊等业界一流企业相比。面对图书馆界的需求和呼声反应迟缓,漠视对会员的服务,对图书馆的合纵连横缺乏手段等等,这些问题使它想要继续扩展,在图书馆行业占据绝对优势,似乎还有很长的路要走。

但是在我国,由于书目数据格式和编码的特殊性,以及特殊的互联网文化环境,OCLC的数据和服务的优势并不能发挥出来,这给很多国内的图书馆行业性的联合体留下不少机会。

四、图书馆与“云计算”

OCLC开启了图书馆应用云计算的大门,然而OCLC还只是一朵“私有云”,图书馆的lT架构和应用是否能就此全面进入“云时代”,并不取决于OCLC一家,而是产业界、图书馆和读者三股力量共同作用的结果。云海之上,风光无限。

试想一下,图书馆界成功采用云计算的极端情况是怎样的?

每一个图书馆配置一套集成管理系统的模式将一去不复返了,只有少数大型、肩负“中心”节点职能的图书馆可能会承担一定的“云”服务提供者的角色,大多数图书馆都是“云”的使用者,直接将业务负载于公共云上。几乎所有业务支持系统和资源服务系统都可以通过“云”来提供。

再也无需每个图书馆都配备庞大的机房设施(除了网络设备间),图书馆员可以在阅览室跟读者用同样的电脑,只要能连接上网,每台机器均可进行图书馆业务的事务处理。编目数据已经在云里了,那是由OCLC或其他联合编目中心,根据出版商的在版编目数据服务转换装载的,出版商和几个大型编目中心也直接对“数据云”进行操作。图书馆登录到资源发行商的系统,采订成功后,相应的数据就进入了馆藏系统,如果是数字资源,许可证管理也同步到位。读者可以利用任何身份信息(甚至包括生物识别)注册或登录系统,获得借阅、咨询及其他服务。图书馆的资源(包括自己进行数字化的文献珍藏)都分布在“云”上,各类云服务商提供不同的存储服务;图书馆可以利用云计算平台,进行数字资源的整合、组织、关联、导航甚至可视化服务。每个图书馆背后都以互联互通的图书馆网作为支持,馆际互借、资源共享都通过网络协议来实现,整个行业就是一片云海。

而所有上述一切,只需图书馆每个月按照服务类型和实际的使用量付费,如同抄水电煤气表一样,对管理者而言完全透明,甚至这个款项是直接从政府采购的账户中划转。

图书馆对于云计算而言,通常有两种角色:一方面是云计算的使用方、受益者,另一方面又可以做云服务的开发者、提供方。前者是作为一个应用机构,后者则是作为向读者提供服务的知识中介。在前述的情境描述中,我们可以看到,当前几乎所有的“云”服务都可以在图书馆领域得到应用:

1.大量的软件服务。即各类软件应用,例如目前采用本地安装形式的图书馆自动化系统、办公自动化系统等,都以一种网络服务的形式提供;

2.“云”存储服务。大量的数字资源,不论是自建的还是购买的,都可以存放于“云”上,而不再需要“镜像”于本地;

3.中心图书馆作为“云”提供商,提供本地数据中心或者其他业务支持;

4.平台服务。大型图书馆引入“云”设施,利用商用的云计算解决方案,架构满足本地或局部应用的“私有云”平台;

5.互联网整合服务。图书馆作为一种服务中介,需要整合多家平台和资源,利用各类公共云,实现不同“云”之间的互操作,拾遗补缺,向读者提供更专指、贴心的服务。

五、结论

2009年被媒体称为“云计算元年”,这既说明了云计算的“热度”,也说明它还处于早期应用阶段,还有很多不成熟的地方。其中为人议论最多的是安全性、隐私权和知识产权等方面的问题,这些问题在很大程度上并不是技术问题,而是政策法规制度的问题,需要整个产业链中的各利益相关者在发展过程中不断磨合、谈判、达成一致,得到最终解决。

“云”是个很好的名字,让人充满憧憬。然而“云”之所以有如此大的诱惑,并不在于这个技术有多么“炫”,而在于它确实能带来价值。对于图书馆来说,“云”计算最大的价值在于让图书馆人专注于自己的业务,摆脱IT的束缚,发挥IT的最大效益,降低IT应用的难度和复杂性,从而降低管理成本,减少风险,并进行更大范围的协作,提供更好的服务。