美英水体污染应急管理模式及对我国的启示

2009-04-07余廉郑华卿吴国斌

余 廉 郑华卿 吴国斌

摘要:对美国、英国的水体污染应急管理模式进行了分析并得出对我国的启示。提出我国应从构建结构清晰的网络化治理模式、健全应急信息共享机制、重新定位应急响应中各级政府的角色和健全应急协同干预机制四个方面,来完善我国的水体污染应急管理模式。

关键词:水体污染;应急管理;启示

中图分类号:C939文献标识码:ADOI:10.3963/j.issn.1671-6477.2009.01.003

目前,由于产业布局不合理、工厂老化,地方利益冲突等原因。导致水体污染事件频发。如近年来的吉林石化事件,北江镉污染,沱江支流毗河氨氮污染等特大水体污染事件。给生态环境造成了巨大破坏,严重威胁了群众的生命及财产安全,极大地影响了工农业生产。

面对水体污染事件频发的严峻形势,我国学术界对水体污染应急管理模式进行了积极的探索。美国、英国在水体污染应急管理方面,有着较为成熟并卓有成效的经验,对其进行分析和借鉴,对于提高我国水体污染应急管理的能力有着现实意义。

一、美国、英国水体污染的应急管理模式

(一)美国模式

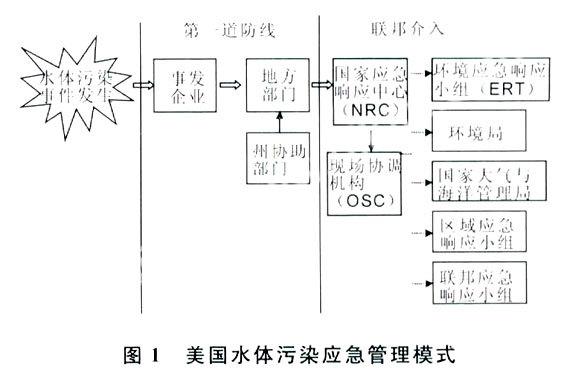

美国水体污染事件的应对是在国家应急响应系统下运作的,这个系统的关键部门包括国家应急响应中心(NRC)、国家应急响应小组(NRT)、13个区域应急响应小组(RRT)和联邦现场协调机构(0SC)。地方、州的相关部门及联邦相关部门在水体污染事件的处置中与上述部门开展合作。此外,各种行业协会、志愿者组织也积极加入到水体污染事件的处置中。

美国水体污染应急管理模式,见图1。

center

center

国家应急响应中心(NRC)是联邦政府的国家通信中心,由美国海岸警卫队官员和海洋技术人员组成,其职责是受理危险品泄露报告,并指定联邦现场协调机构,搜集危险品泄露事件的规模、性质及相关设施等的信息,并将其存储于国家数据库中。

国家应急响应小组(NRT)是由国家环保局(EPA)和美国海岸警卫队共同领导的跨机构小组,其职责是信息传递、应急规划、应急培训和支持区域应急响应小组。在信息传递过程中,NRT下属三个专业委员会,承担不同的职责。

区域应急响应小组(RRT)的成员来自于NRT设在各地的地方办公室,其职责主要是响应、计划、培训和协调。

视事发地点的不同,OSC由国家环保局或海岸警卫队来担任,负责对石油泄漏和危险品释放监视或直接的应急工作,协调事发现场的各种应急力量,向地方、州和区域应急响应组织提出支持和相关信息。

在美国,水体污染事件的应急工作由各级政府属下的环保、应急管理、公共安全和公共卫生机构来承担。事发企业、地方的消防、警察及应急响应机构是水体污染的第一道防线。在需要的情况下,州机构对地方水体污染应急进行帮助和支持,或在地方无力应对时接管其工作。此外,工业界也积极参与水体污染事件的准备和应对工作。

当突发水体污染事件的严重性达到向联邦报告的程度时,事故单位应按照法律规定通知联邦政府的国家应急响应中心(NRC)。NRC根据水体污染的性质、严重程度及地点,来确定突发水体污染事件的现场协调机构(OSC)。OSC根据地方应急部门应急工作的充分与否来决定联邦是否需要增加应急力量。如果事件很严重,现场协调机构将继续留在现场监督应急工作并建议部署人员和设备。在特定情况下,联邦协调机构将直接指挥应急工作。OSC可以根据事件的严重程度寻求相关部门的帮助与支持,这些部门主要包括环境应急响应小组、国家大气和海洋管理局、区域应急响应小组和国家应急响应小组。在油泄漏事件后,联邦政府仍要采取相应的行动,包括损失评估、灾后恢复支持、事发组织对应急费用的支付;在需要的情况下,强制执行由《清洁水法案》(1990年《油污染法案》补充)规定的赔偿责任和罚则条文。为了保障应急机构之间运行的顺畅,美国建立了部门间主从关系明确基础上的网络化治理模式,具有完善的信息共享机制,信息的获取、传递都有明确的承担部门,实现了各级政府互动基础上的分级响应及协同干预机制。

(二)英国模式

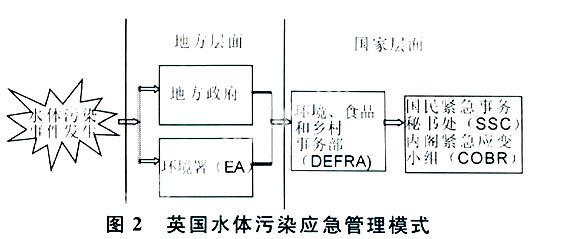

英国的水体污染事件的应对工作主要是由政府协调部门——内阁紧急应变小组(COBR)、国民紧急事务秘书处(CCS),政府部门——环境、食品和乡村事务部(DEFRA)、交通部,政府专门机构——环境署(EA)和地方政府来共同承担的。各种企业、非政府组织等也积极加入到水体污染事件的处置工作中来。

英国水体污染管理模式,见图2。

环境署(EA)是独立行使职权的政府专门机构(Government Agency),通过环境大臣直接向内阁负责,其60%的资金来源于政府,其他来源于各项收费计划,在水体污染事件处置过程中与各级政府进行密切合作。在英国,大部分水体污染事件是由环境署和地方当局在地方层面上进行处理的,环境署在各个地方有适当的安排。环境署通过其地方办公室(Area Offices)对水体污染事件做出响应,与地方当局进行合作来处理水体污染事件。同时,环境署对重点污染源企业实施有效地监测与监督,确保从源头上杜绝突发水体污染事件的发生。

环境、食品和乡村事务部(DEFRA)为内阁组成部门,只对特别重要的事件做出响应,即环境署分类系统中的第一类。DEFRA会同相关机构提供一个评估、制定和执行具有操作性和沟通性的战略。交通部下属的海事和海岸警卫局(MCA)负责处理海上船舶和设施泄露,在适当的时候与DEFRA和EA开展合作。

内阁紧急应变小组(COBR)是中央政府应急管理协调和决策机制,通常在面临重大危机并且需要跨部门协同应对时启动,以召开紧急会议的方式运作。COBR的主要任务是:确保应急处置指挥人员与COBR的有效沟通;及时、准确掌握危机的现实情况;制订应急管理的战略性目标;在应急处置与保护公众权利之间保持平衡;向社会公众提供相关信息;加快决策的形成。

国民紧急事务秘书处(CCS)在内阁办公室中处于核心地位,其主要职责:一是负责应急管理体系规划和物资、装备、演练等应急准备工作;二是对风险和危机进行评估,分析危机发生几率和发展趋势,确保现有的应急计划和措施足以应对。三是在危机发生后,确定“领导政府部门”(LGD)名单、职责和是否启动COBR,制订应对方案,协调各相关部门、机构的应急处置;在区域性突发公共事件处置中,负责督促地方政府报告处置情况;在LGD处置不当或不力时,及时介入并进行干预。四是对应对工作进行评估,从战略层面提出改进意见,协调推动应急管理立法工作;五是负责组织应急管理人才培训。

在英国,需要中央政府应对的水体污染紧急事件分为三级:一是超出地方处置范围和能力但不需要跨部门协调的事件,由相关中央部门作为

“领导政府部门”负责处理;二是产生大范围影响并需要中央协调处置的事件,启动COBR,协调军队、情报机构、CCS和相关部门进行处置;三是产生大范围蔓延性、灾难性的突发水体污染事件,启动COBR,由中央政府主导危机决策,决定全国范围内的应对措施。其中,在前两种情况下,中央政府部门和COBR一般不取代地方政府的职责,而是负责在中央层面协调相关部门的行动,保证中央与地方联系畅通,掌握地方政府处置工作情况并提供指导意见。

在英国,政府部门及政府专门机构之间具有清晰的职责与明确的分工,政府专门机构在水体污染事件的处置过程中起着非常重要的作用。地方政府在水体污染事件的处置过程中起着主导作用。中央政府设有强有力的应急协调机关。

二、美国、英国水体污染应急管理模式特征分析

(一)建立了部门间的网络治理模式

网络治理主要是指一种公共部门的新形态,即通过由公共部门、私人部门、非营利组织组成的网络联盟来提供公共服务。网络化治理的基本要素有:主体——各级政府、非政府组织、企业等;对象——重大事件和突发公共事件处理;区间——跨部门、跨区域;机制——博弈、协调、合作;功能——非常态管理。

美英在对水体污染事件的处置过程中,相关的组织之间由于长期的相互联系和相互作用形成了相对稳定的合作结构形态,这样组织群就可以通过集体决策、联合行动来进行事件的处置。具体体现在:中央政府、地方政府、非政府组织、企业的相互合作;中央部门间的跨部门合作,并设有跨部门应急管理机构,通过其区域及地方办公室与地方政府进行合作。此外中央设立强有力的协调部门对各种应急力量进行协调。在理顺的信任机制和协调机制及完善的应急法律保障的前提下Ⅲ。各应急机构之间形成一个具有明确目标导向的有机整体,各部分作用得到了最大发挥。A1-exander通过对美国的一些流域的环境治理研究发现:由各州之间或联邦政府与州政府之间建立的组织间网络,通过发挥协调作用,在有效实施环境规制和治理方面是卓有成效的。

(二)形成了完善的应急信息共享机制

在美国,关于特定问题(如危险源)信息、应急处置信息的获取和传递具有明确的承担部门。联邦应急响应小组(NRT)负责向应急响应成员传递关于危险品泄露和油泄露的技术、财政和业务方面的信息,其下属的三个专业委员会负责搜集特定问题的信息,并将其传达给所有的应急响应成员。信息的沟通提高了各应急主体之间互动的频率,增进了相互之间的平等,增强了各单位在事件处置中的能力。这促进了行动的一致性和专业性,增强了应急处置系统的整体合力。

(三)应急响应中明确的政府角色定位

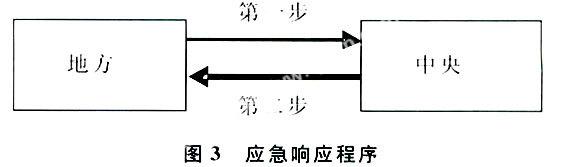

两国的应急响应遵循了从地方到中央,又从中央到地方的科学响应程序。响应程序中各级政府的角色定位明确。应急响应程序,见图3。

水体污染事件的处置以地方力量为主,需要中央力量介入时,中央在对地方力量评估的基础上决定中央力量的介入程度。除特殊情况外,中央不取代地方应急工作,而是进行协调、监督及信息等工作。应急响应中各级政府明确的职责使得各种应急力量的处置工作更加有效,同时更加注重事件的监测、预测、警告及预控工作。

(四)建立了有效的应急协同干预机制

两国在水体污染事件的处置中的多部门合作体现了协同干预的思想。协同干预指的是主要应急力量及协助力量相互配合来达成共同的应急目标。中央部门间主从关系明确,权限划分合理,各部门在事件处置过程中承担了相对固定的职责。形成了相对稳固的配合方式及制度安排。应急协调部门而非行政首长的协调使部门间形成了有机的应急处置体系,破解了应急工作的专业性与综合性之间的冲突。

三、对我国的启示

(一)构建结构清晰的网络化治理模式

明确中央部门间在水体污染事件处置中的主从关系,组建跨部门的、专业的水体污染处置机构。在我国,一直存在着环保部门和水利部门在水环境和水资源管理上的矛盾,导致管理对象和管理范畴的交叉与重叠,影响水体污染保护的效能。所以应通过法律或制度安排确定中央相关部门在水体污染事件处置中的主从地位,明确责任对象,实施有针对性的监督。如实行以环境保护部为主,水利部、农业部等为辅的模式。加强中央与地方、国有企业、行业协会、志愿者组织等机构在水体污染事件处置中的联系,通过设立在地方但不隶属于地方政府的专业办公室与地方进行常规性的应急合作。赋予各级政府应急管理办公室在水体污染事件处置中综合协调及指定主要负责机构的权力,充分发挥其在应急力量协调中的主导作用,将各种应急力量有效地纳入应急处置体系中来。

(二)健全应急信息共享机制

我国水体污染处置过程中还未建立专门的应急信息管理部门,相关部门在信息方面的功能定位还不明确,还未形成有效的信息共享机制,导致各种应急力量之间应急信息的共享性差。所以,在我国应建立专门的应急信息管理机构,承担危险源或应急处置信息的搜集、传递及评估工作,通过制度安排或现实惯例实现应急处置系统中各种应急力量信息来源的一致性。依托国家及地方应急平台的建设-构建集成环境保护系统、农业系统、水文水质监测系统和船舶监测系统等信息的统一的水体污染信息共享系统。理顺水质监测机构及应急处置机构之间的关系,实现信息利用与案例补充的良性循环。加强信息平台关键技术的开发,制定国家标准,解决不同系统间的数据访问,异构的数据访问,空间属性和业务属性的关联,不同格式的数据访问的壁垒问题。

(三)应急响应中各级政府角色重新定位

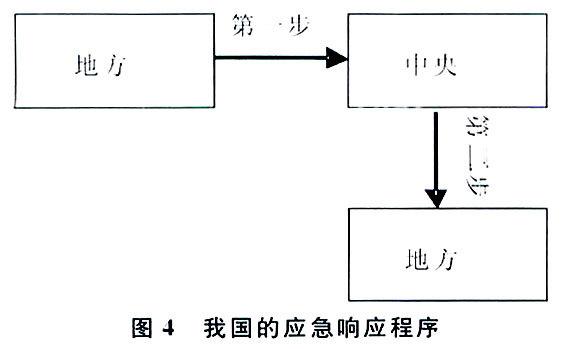

我国的应急处置工作虽然遵循了从地方到中央的响应程序,但地方政府与中央政府之间的角色定位是不科学的。我国的应急响应程序,见图4。

在水体污染事件处置中需要中央介入时,中央对地方应急工作不是指导、监督,而是对地方应急职责的取代。中央对地方支配权过大,导致地方出现两种结果:一是瞒报或大事小报,害怕承担责任,逃避行政问责;二是小事大报,逃避责任,削弱了中央在规划处置全国范围内大规模水体污染事件的能力。责任主体不明确,影响了应急工作的有效性。所以,应该明晰中央与地方在水体污染事件处置中的权利与责任,扩大地方在水体污染事件处置中的权力,逐渐形成以地方应急力量为主,中央相关部门指导、监督与协助的水体污染事件处置体系。

(四)健全应急协同干预机制

在我国水体污染事件处置的实践中,政府主要领导承担部门协调与资源整合的职责,领导工作的全局性与应急工作的专业性之间存在不完全的契合,使得地方应急工作不可避免地出现“重事后应急,轻事前预警”的倾向,导致专业应急部门在人员、技术、资源等方面建设的欠缺。造成这一现状的主要原因是各应急部门之间还未形成有效的协同干预机制,在水体污染事件处置中各部门定位不准,功能不清,很难形成运转协调的应对体系。所以,应赋予专业应急部门处置常规水体污染事件的权力,明确各种应急部门在水体污染处置中的角色及功能定位,形成以应急协调部门为基础,环保、水利、农业、卫生等部门为支撑的综合干预体系。这一模式实现的路径分两步;一是要通过制度安排明确各部门在应急处置中的职责与功能;二是要通过应急演练对这一模式进行磨合与改进。

四、结语

结合我国水体污染应急管理的实践,可以明确提升我国水体污染应急管理能力的几点具体的措施。一是要加快我国水环境保护管理机构整合的论证工作,尽量减少环境保护部门和水利部门、农业部门等在水环境保护和其他职能的重叠和矛盾,理顺其关系,明确其各自的职责。二是加快专业应急队伍的建设工作,对其职责及其覆盖范围进行明确固定。要注重预案制定的科学性和实用性,加强专业队伍针对预案的演练工作,使预案的制定水平和专业队伍处置水平互相提高。三是加强水体污染防治及水体污染事件应急管理的关键技术研究,探索计算机技术、信息技术、GPS、GRS、RS等先进技术在水体污染的预警和应急处置中合理运用。四是建立水环境风险评估指标体系及水体污染应急能力评估指标体系,通过评估找到现有应急管理能力水平和理想值差距的基础上,从实际情况出发,制定出切实可行的改进措施,以提高水体污染事件应急管理能力。五是要开展公共安全危机及环保教育,培养公众的危机意识、环保意识和责任感,并将其纳入到我国国民教育体系中来。

(责任编辑曾毅生)