零售业顾客缺货反应研究评述

2009-03-18王华清钱琴薛延延

王华清 钱 琴 薛延延

摘要:零售业主要是销售消费用品,直接面向终端顾客。关于缺货反应的研究,对后期的零售业具有重大的借鉴意义。缺货问题涉及供应链管理、顾客关系管理等诸多方面,它的研究对制造商、经销商、零售商都有很大的指导作用。否则,商品缺货可能导致零售门店损失销售额,也会削弱消费者对零售商和缺货商品品牌的信赖。

关键词:零售业;顾客缺货反应;反应类型;影响变量

中图分类号:F724.2文献标识码:A

所谓缺货,是指商品购买者在购买过程中遇到产品脱销的情况,它是商品购买者时常遇到的一种现象。缺货这一供应链问题,全球都存在,而中国尤为严重。缺货问题涉及供应链管理、顾客关系管理等诸多方面,它的研究对制造商、经销商、零售商都有很大指导意义。

一、研究对象与研究方法

顾客缺货反应早期研究目标,主要是定义和测量缺货状态下的顾客反应,同时兼顾因缺货带来零售商经济上的影响。这些早期研究,最早试探性地解释了顾客缺货反应的含义和类型(例如,Peckham 1963[1]。Schary等(1979)[2]也尝试解释顾客面临缺货时表现出的各种类型的反应。Campo等 (2000)最早描述性的建设基于理论的概念框架。虽然他们研究本质上主要是描述性的,但已开始努力用一些产品和条件变量解释缺货反应。

这些前期研究使用的主要方法是实验或调查。实验一般采用的手段,研究人员选定一部分研究对象和实验场所,事先去除特定商品或品类,或通过询问来了解他们购物时是否有遇到过缺货经历。使用调查方法的研究人员一般设计问卷题目,讨论若不能实现购买,他们对该产品或品牌会做出怎样的反应。但这样也有明显的不足,顾客的缺货反应是一种自发的状态,顾客一般不会在深入调查或思考后,来改变自己的行动;另外,研究仅考虑产品的缺货反应及差异,未关注到品牌。

到了近期,研究者们开始对缺货反应探索出理论基础上的模型,Campo (2000)的研究尤具代表性,他经过测试提供了一个理论框架来解释顾客的缺货反应。但这些研究受到了产品种类和零售形式的限制,因此这些理论没有很好的揭示产品类别和品牌差异上的顾客反应。

Aaker (1990)[3], Ailawadi等(2002)[4]等人的研究证明品牌权益和产品的享乐利益都对顾客的缺货反应产生影响。Laurens M. Sloot等(2005) [5]在这些先行研究的基础上,拓展出一个新的理论框架,把品牌权益和产品的享乐水平作为顾客缺货反应的主要基础。

二、顾客缺货反应类型

从20世纪60年代开始,Peckham(1963),Gattorna (1988)[6],Emmelhainz等(1991)[7]等人对缺货反应类型都有相应研究,但都相对不够完善。Paul A.Dion等(1995)弥补了前期研究的缺陷,较系统地提出了B2B市场上产品缺货引发的顾客反应。Laurens M. Sloot等(2005)较系统地提出了零售业顾客缺货反应。

总体而言,当发生商品缺货时,顾客主要的反应有以下几种:(1)商店转换:同一天去另一家商店买该商品;(2)商品转换:转向购买同一品牌的其他商品;(3)延期购买:日后来同一家商店购买同一商品;(4)取消购买:彻底放弃预期购买或者到一个很长的周期后购买;(5)类别转换:买另一种商品品种中的产品作为替代品;(6)品牌转换:买另一种品牌中的这种商品。

Verbeke[8]等(1998)仅仅集中研究了顾客反应中的1,3和6。而Campo等(2000)也没有清晰地辨别反应5和6,他仅总结出了品牌转换,提出购买同种品牌的另一个商品,是品牌忠诚的表示。丁正平、乔新丰(2005)[9]总结缺货反应,考虑购买替代品的情况时,主要考虑2和6,没有考虑品种转换。

2003年罗兰•贝格[10]调查表明,中国零售业面临缺货时,有48%的人会购买同一品种的替代品,15%的消费者不再购买,31%的顾客会到另一家店购买时再实施消费行为,顾客的转店概率是37%。这个调研从综合的总体商品而言,没有细致考虑顾客缺货时的具体影响因素。

三、顾客缺货反应的影响变量

中国ECR委员会李素彩指出,由于信息越来越丰富,购物渠道越来越多,消费者对缺货的宽容度越来越低,某商店缺货的危险性也越来越高。同时由于商品品类和项目的持续增长,保持库存量和可供货状态变得更加困难。

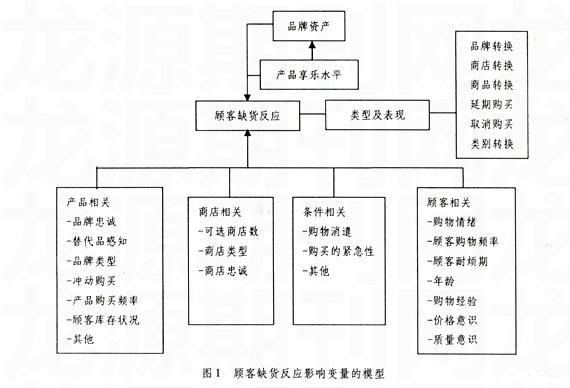

对顾客缺货反应的影响因素研究也由来已久,根据分类方法不同,可将这些变量研究主要分为两大观点,Laurens M. Sloot等(2005)将品牌权益与产品享乐水平作为先行变量,分别考虑两者对顾客缺货反应的影响,同时研究了两者在顾客缺货反应上的相互作用; Campo等(2000), Walter Zinn等(2001)[11]提出影响顾客缺货反应的主要变量为产品相关变量、商店相关变量、条件相关变量、顾客相关变量,如图1所示;国内丁正平,乔新丰(2005)总结顾客缺货反应因素时,认为购买紧急程度、品牌力量及忠诚度、总体缺货率、竞争者地理位置、替代品因素、服务质量、对抱怨投诉的处理等是主要因素,主要集中考虑到产品相关、商店相关因素,对条件与顾客相关因素考虑甚少。图1模型基本概括了顾客缺货反应的影响变量。

(一)品牌权益、享乐水平作为缺货反应的决定变量

Laurens M. Sloot等(2005)通过使用问卷调研的方式,集中研究了品牌权益对缺货反应的效果,同时使用因子分析方法,研究品牌权益对产品享乐水平在缺货反应上的缓和作用。

1.品牌权益

Dorsch(1996)[12]指出品牌权益是公司品牌名称的净值,或是优于竞争者的相对资产。Keller[13] (2002)提出品牌权益是指消费者的品牌知识导致的对品牌营销的差别化效应,在消费者头脑中形成强烈的、积极的和独特的联想。Yoo等(2000)[14]提出整体品牌权益应该由品牌价值和品牌形象两部分构成。

顾客一般更偏好于高权益品牌,只要是喜欢的,他们愿意付出更多的努力来获得。同时高权益品牌有一个更好的分销水平。Schary等 (1979)初步证明从这些品牌权益和品牌可获得程度上看,面临缺货时,民族品牌产品的购买者比自有品牌购买者,更倾向于到另一商店来购买所需产品。Laurens M. Sloot等(2005)研究指出高权益品牌的购买者很少转换品牌,更多转换商店,同时更倾向于延期购买。

2.产品享乐水平

Schary等 (1979),Emmelhainz等 (1991),Campo等(2000)等人研究产品的类型是解释缺货反应的重要变量。Hirschman等(1982), Holbrook等(1982),Strahilevitz等(1998),Dhar等 (2000)[15]根据产品提供给顾客的基本利益,提出了产品使用利益和享乐利益的差别。

实用产品的购买过程主要是实用购买动机驱动的,消费者购买是为了其使用价值,因此偏于理性消费;而享乐产品的购买过程正好相反,通过消费达到某种心理倾向,因此属于感性消费。Shiv等(1999)[16]指出享乐产品的购物欲望很强,容易冲动。

实用产品缺货时,由于它可能影响家庭的基本生活,顾客一般不愿意延期购买,更可能去购买替代品。相反,享乐产品给顾客提供了更多的情感价值。Elizabeth C. Alexander(2002)[17]指出享乐水平越高,被抱怨的可能性也越高,同时顾客付出成本也越高,转换商家的可能性越小;而Fitzsimons(2000)[18]认为由于享乐产品的情感价值,若买不到,可能会很失望。Dhar等(2000)[19]因此提出相比于实用产品而言,顾客倾向转换商店购买享乐产品,而非延期购买。双方在享乐产品转换商店的可能性上出现分歧。

第四,顾客的年龄。Peckham (1963)[29]指出年龄与替代品的购买呈负相关关系。可能因为年长的人有更多的空闲时间去购物,因此,他们可能更少在转换商店的时间上受到约束。

第五,购物经验。Mark D.Uncles(2005)认为购物经验是顾客的重要变量,购物经验充足的顾客,对商品熟悉,且了解各商店商品的供给情况,所以一般选择转换商店,如未能实现购买,则推迟购买概率更大。

Lichtenstein等(1993)[29]还提出价格意识和质量意识也是重要的变量。许多零售商的销售策略是集中吸引对价格或质量敏感的顾客。价格敏感度越高,替代产品(品牌或产品转换)的购买可能性越大,而商店转换或推迟购买可能性越小。同样,质量敏感的顾客对特定的质量范围很忠诚,因为通过质量水平来比较品牌就有难度,他们借助品牌来鉴别质量,所以品牌转换更难,他们倾向于转换商店或推迟购买,来获得期望商品。Ting-Hua Chang等(2008)[30]通过实证分析通过散点图,反应顾客忠诚与价格、质量的关系,支持前面的观点。

四、研究局限及拓展

目前,尽管有大量的研究涉及到缺货这一领域,并有大量的文章探讨缺货的原因、预防缺货的相应模型及解决缺货问题的一些方法。但是,直接从缺货对顾客的影响角度考虑,并加以深入研究的相对甚少。同时缺货反应的研究涉及顾客心理,具有较高的复杂性,因此,缺货反应的研究受到相应局限,这给更深入的研究提供了很多机会。

第一,很多调查都使用假想的缺货反应条件来测量顾客反应。这难免在真实性上有所欠缺。因此,使用现场调查并进行甄别,选择合适的调查对象会增加研究真实性,但这需要更多的人力物力成本。

第二,目前冲动性购买、购买频率、可选商店数、购物时间等对顾客购物反应的研究都没有经过实证。因此,一方面这些结论有待考证,另一方面给进一步研究增加了空间。

第三,已有的关于享乐产品对缺货反应影响的研究,最多从8个产品群获得数据,研究产品群量受限,结论性的概括性和充分性受到限制。

第四,国内关于顾客缺货反应的研究甚少,目前仅少数从缺货反应类型、面对缺货对策等角度探讨,因此国内市场有很大研究空间。

参考文献:

[1]Peckham, J. O. The consumer speaks. Journal of Marketing,1963,27(4):21-26.

[2]Schary Philip B, Christopher Martin. The Anatomy of a Stock out[J].Journal of Retailing,1979,55(2):59-61.

[3]Aaker, D. A. Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name. New York: The Free Press. 1990.

[4]Ailawadi, K. L., Lehmann, D. R., & Neslin, S. A. A productmarket- based measure of brand equity .Cambridge, Working Paper. 2002.

[5]Laurens M. Sloot , Peter C. Verhoef & Philip Hans Franses The impact of brand equity and the hedonic level of products on consumer stock-out reactions[J].Journal of Retailing,2005: 15-34.

[6]Gattorna, J. Effective logistics management. International Journal of Physical Distribution & Materials Management, 1988(18):4-92.

[7]Emmelhainz, M. A., Stock, J. R. & Emmelhainz, L. W. Consumer responses to retail stock-outs. Journal of Retailing,1991, 67(2): 138–147.

[8]Verbeke, W., Farris, P., & Thurik, R. Consumer response to the preferred brand out-of-stock situation. European Journal of Marketing, 1998: 1008–1028.

[9]丁正平 乔新丰.基于顾客反应的零售业缺货研究[J].电视技术工业工程版,2005:204-207.

[10] 龚国华,胡佳粒,张峰.从商品缺货现象看零售业的供应链管理[J].物流科技,2004(27):49-52.

[11] Walter Zinn, Peter C Liu. Consumer response to retail stockouts[J]. journal of Business Logistics, 2001:22.

[12] Dorsch J. M: A Transaction Approach to Understanding and Managing Customer Equity. Journal of Business Research. 1996(35):253-264.

[13] Keller, K. L. Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity, Journal of Marketing,1993,57(1):1-22.

[14] Yoo, Donthu & Lee.An Examination of Selected Marketing Mix Elements and Brand Equity” Journal of Academy of Marketing Service, 2000,28(2):195-211.

[15] SUZANNE,Probability and Mode of Acquisition Effects on Choices Between Hedonic and Utilitarian Options, Marketing Letters , 2001:38.

[16] Diep, V.C.S., Sweeney, J.C., Shopping trip value: Do stores and products matter? Journal of Retailing and Consumer Services ,2007(10).

[17] Elizabeth C. Alexander. Consumer Reactions to Unethical Service Recovery.Journal of Business Ethics,2002(36):223-237.

[18] Fitzsimons, G. J. Consumer response to stockouts. Journal of Consumer Research, 27(2), 2000:249-266.

[19] Dhar, R., & Wertenbroch, K.Consumer choice between hedonic and utilitarian goods. Journal of Marketing Research, 2000: 60-71.

[20] Van Trijp, H. C. M., Hoyer, W. D & Inman, J. Jeffrey. Why switch? Product category-level explanations for true variety-seeking behavior. Journal of Marketing Research, 1996,33(3):281-292.

[21] S. Sumathi , S.N. Sivanandam: Data Mining in Customer Value and Customer Relationship Management, Studies in Computational Intelligence (SCI) 29, 2006:321-386.

[22] 屈云波,牛海鹏.品牌营销〔M〕.北京:企业管理出版社,2000.

[23] Narasimhan, C., Neslin, S. A& Sen, S. K. Promotional elasticities and characteristics. Journal of Marketing, 60(2),1996:17-30.

[24] Naumann, E., Creating Customer Value: The Path to Sustainable Competitive Advantage. Thomson Executive Press, incinnati, OH. 1995.

[25] Hightower, R., Brady, M.K., Baker, T.L.. Investigating the role of the physical environment in hedonic service consumption: an exploratory study of sporting events. Journal of Business Research 2002:697-707.

[26] Richins, M., Valuing things: the public and private meanings of possessions. Journal of Consumer Research 21 (December),1994:504-521.

[27] Mark D. Uncles, Understanding Retail Customers,market trends, 2005:159-173.

[28] AbboudNE,Sfairy R G.Time-2limited free back rders EOQ model[J].Appl Math Modelling ,1997(21):2-25.

[29] Lichtenstein, D. R., Ridgway, N. M., & Netemeyer, R. G. Price perceptions and consumer shopping behavior: A field study. Journal of Marketing Research, 1993,30(2):234-245.

[30] Ting-Hua Chang ,Jun-Yen Lee,Ru-Hwa Chen(2008). Relationship marketing and consumer switching behavior.Journal of Business Research 2005:1681- 1689.

(责任编辑:孙桂珍)