镜头见功力

2009-03-07夏正达

夏正达

任何影像都凭镜头说话,摄像师最基本的任务就是获取理想的镜头,换句话说,镜头不但要拍得漂亮,还要合适,更耍有意思。从镜头里可以看出摄像师的功力!镜头有其外在表现,内在的语言和前后关联所产生的含义。

外在表现

所谓镜头的外在表现,就是我们一眼就能看到的东西,比如:画面明亮清晰吗?颜色鲜艳好看吗?新娘子拍得漂亮吗?婚礼场面精彩吗?诸如此类,都是最直接的“表层信息”。这些信息是由摄像师通过摄录的画面来传达的,影像镜头体现出摄像技艺的基本功底。说实在话,我所见到的摄像师多半有摄影的基础(有的是刚放下照相机扛起摄像机的,有的照相机也没放,双枪一道“玩”),平心而论,他们在构图用光上大多没什么问题。不少朋友画面拍得的确够漂亮:构图均衡,布局得当,用光讲究,层次丰富:有的影调精美,有的虚实结合会运用前景(比如在新娘面前摆放鲜花并作虚化)也注意背景……假如单从某个镜头截屏抽出一帧来,我敢说基本上都可以称得上是一幅好图片。不过,值得一提的是在内容表现方法及镜头语言方面,有些朋友多少还存在一些问题,摘记几种于下,供各位参考:

摆姿势

摆姿势,(人们常爱称“摆Pose”)上海话叫“拗造型”。这个“拗”字十分生动传神,有刻意地“捏,塑,扳”的意思。我们在某些风景区常能遇到摄像师拍新郎新娘的“外景”录像,每每看见在给新人“拗造型”:头怎么转,腰怎么扭,眼睛看哪里(只差手没处放)……安排他们或坐在草地上、或站在亭台边,或蹲在水池旁,拍上一个镜头;然后“打一枪换一个地方”另找个景点再“拗造型”又拍个镜头。

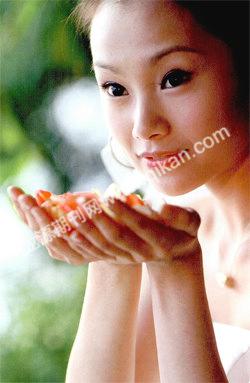

这分明是在拍照片么!我猜想也许是受往常拍纪念照的“习惯势力”影响——看着我,笑,“茄子”——不太明白摄像与摄影最显著的不同之处在于表现动态画面。你让人家站着坐着蹲着得有点事可干,没事闲着干瞪眼多别扭有必要设计片段情节或“玩”些细节(行话叫给点“戏”)吧,就拿上面的例子来说,你让新娘在水池旁蹲着,不妨叫她泼水或者给手上的鲜花浇上点水,要不就拿花去蘸水,不就“有戏”了么!

注意别一个大全景玩到底,得切分镜头,全景,特写,近景、中景,景别多有变化各不相同,这里至少可切分出十来个镜头,记住用固定镜头拍,接起来就好看啦。假如只用一个运动镜头连着拍,那就“砸”了!(下面详细说)

镜头动

有不少朋友镜头老爱动,这现象比较普遍,我分析大致有三种类型:

其一,他一拿起摄录机手就自然而然动了起来,不动“不过瘾”,推进去拉出来,来来回回动不停,胡里胡涂茫然不知所措。大概心想照相机动不得,这DV机还不让动吗?也可能由于不懂得镜头该多固定的道理,没听人说过,自己也没细想!那么我说朋友,当你从心底里真正明白固定镜头的重要性,并自觉地落实到拍摄中——多用固定镜头,这就体现出你摄像技艺的太进步,跨上了新台阶。请你相信我!

其二,有的朋友倒是知道镜头应该尽可能多固定,脑子里也想着不动,可是也许已经“习惯成自然”,有时心里实在“憋不住”,手上失去控制,不由自主地动了起来。时不时“推”一些,“拉”一些,幅度又并不大,好像犹豫不决不知如何是好,或者上下左右微微“动”那么一小点,又不敢多动,拿不定主意,拍出来的画面就像“浮在水面”随波“漂”着。希望这些朋友能下决心努力克服掉这个毛病,我相信你一定能改正成功!镜头(画框)纹丝不动,里面人物动,这样的画面才真叫漂亮。到那时候回头再看过去“漂浮”的镜头,想必你自己也会觉得好笑。

其三,偏有人觉得镜头动起来才好,自认为这样就叫“活”还嘲笑别人固定镜头“死”!于是他几乎每个镜头都在动,莫名其妙“推”和“拉”,简直就像黑夜中打个手电筒四下里乱照寻找目标,“脚踏西瓜皮滑到哪里是哪里”全然不知所云。心血来潮随心所欲想动就动,有时像是在“炫耀”,架势还十分“潇洒”。

这些人大约很少看电影电视,劝你去看看,可以不听声音只看画面,是固定的多还是运动的多?是一个接一个的运动吗?人家的运动镜头是怎么动法?从哪儿动到哪儿,有起幅落幅吗?最重要的是镜头动的有没有道理?是无缘无故乱动一气吗?请你对照对照认真想想再来谈这“活”字!我都不好意思多说,请别“死扛”啦!

有些人想不出叫新郎新娘干点什么事,就叫人家干坐着别动,自己镜头使劲狠动。捧着DV机在人面前悠过来一个镜头,晃过去一个镜头,时而把机子倾斜扭转起来,悠啊;晃啊,凑近人脸就差抹到新娘子鼻尖。他那镜头接连动不歇,里面新娘子傻坐在那儿一动也没动。有一回我看这样片子简直看不明白,便问:“这是视频还是图片?”我说摄录窍门“你动我不动,不动叫你动。”换句话说就是:镜头少动多出“戏”,是请你想办法让画面里的人动,没叫你镜头左一扭右一歪不停地晃悠。

有一位兄弟厉害,不单单“动”,镜头还不切断“连着动”。叫新娘子坐草地上,他扛起摄像机围着人家慢悠悠兜了整整一个圈子。《画面上有他“蹑手蹑脚”的身影》我甚为不解,问他为啥要“移摄”?新娘子背后有什么需要着重交代的吗?再说肩扛“移摄”很不容易把握平稳的。他听到后半句十分得意,“瞧,我拍得多稳哪”!稳倒还算稳,人家后脑勺头发根那儿有一块暗红色胎记被他拍得清清楚楚……

倒也并非不允许“绕一圈”拍,笔者数年前在“凤凰卫视”上看到过这样移摄镜头,至今难以忘怀。说的是四十年前那个年代,有一群热血青年满怀革命理想去到南方某邻国参加当地的武装斗争,不少人战死他乡,有的如今不知葬身何处。记者随当地向导来到了某小村外一处光秃秃的荒地,向导的手指微微转动指向这地方说,谁谁谁好像就埋在这里。记者神情肃穆,接下来影片镜头就绕围着这块“墓地”转了一圈。这个镜头让人看了百感交集!这才叫拍得有道理,镜头拍得有学司,真正见功力。

少切分

有些朋友镜头连着拍,不切断“连刀块”,这现象比较常见。我曾说过长则动,动必长,二者是难舍难分的难兄难弟。“这些朋友最缺少的恐怕是镜头”切分的意识,他们也许误认为前后内容要“连贯”就得连着拍,舍不得切,有的则因不明白该在哪儿切断,心里没底不敢乱切。可以说“多运动”与“少切分”其实是一回事,同一条藤上两个苦瓜。希望你注意多用固定镜头,记住“多切分”!

有位朋友拍外景,不知让新郎新娘干什么好,就叫他们这头到那头来回走路,镜头连着一路拍了一刻钟,一律是全景,剪都没法剪。要是景别有些变化,后期编辑也许还能动动脑筋再“切”,想法子救它一把。关键是在于应当明白这道理,影像是凭借许许多多各式各样的分镜头逐个接起来表现的,你拍摄的时候力求完成切分出足够数量镜头的任务,

至少要确保在后期能够切分得出不同样式的镜头来。

有的人脑子里没有“切分”的概念,不懂影像镜头“组接”的道理,却还自以为是,偏说连续拍才算“完整”,我曾见过一位就是如此,自说白话别提有多“牛”。他给一家宾馆拍“教学片”介绍整理客房的示范动作,就一个镜头连拍到底。服务员小姐在这边整理床铺,他在床那边对着拍,人家小姐收拾橱柜,他镜头也摇过去瞄准橱柜拍,小姐去卫生间洗刷,他扛起机子直撵到厕所人10多分钟当中一点也没停,还自鸣得意对人夸耀:“瞧,我的镜头拍得多详细呀!”嗨!你别说,这片子还真的让他给交了差。哈哈!这大概叫什么样的鸟都有,什么样的林子也都有“吧!

这里得提请各位注意切分还应该讲究恰到好处,“合适”为好。怎样算合适?能说明问题,观众能看明白就行。镜头不必切得过“碎”(短);景别无须分得太“小”(动不动就“大特写”)要适度,总之得有原因有道理不能乱来,有时候过犹不及。有位小弟够“认真”,牢记切分,他把新娘子从全景,中景切分到近景,接着又来两个“特写”分别拍她两只手。我问:新娘手上有什么东西值得你这般突出地强调7两手空空啥也没有,真笑死人!你想告诉观众她左手伸个巴掌右手握个拳还是怎么着?要是明年“胖嫂回娘家”,这两个镜头“左手一只鸡,右手一只鸭”那倒正合适!

机位问题

有些朋友拍摄不大讲究机位,其实机位很重要,不但关平取景还涉及轴线问题。有的人缺乏轴线意识,从没想过“方向”不方向。机位“越轴”?不懂i镜头里的人一会儿往东,一会儿奔西,两个人面对面一左一右,说不定眼一眨就调了位置。可见他拍的时候脑子里没“轴线”这概念,没往这上头想,希望你学习更要理解。另外还应记得拍些中性的(正面及背面)镜头,后期剪辑作间隔过渡用得着。

还有朋友大概特别“敬业”老想着“抢镜头”,只顾往前拥,抢占位置。其实拍婚礼大都是自家人,不至于有谁跟你抢,再说太近限制了取景范围,也未必好。

有厉害的竟跑到台上去拍,我见过这样的“表演”场面。先是那位摄影师脚下“噌”一下蹿到台上,他把数码照相机举过头顶对着新郎新娘“咔嚓”拍一张,放下来歪着脖子看了眼并微微点头“作十分满意状”再拍!紧接着摄像朋友不甘示弱。一个健步也上了台,在新娘子背后转悠起来……不是亲眼所见恐怕真难以置信,

这状况笔者不想再加评论,已不属摄录技艺问题。我想起东方电视台有位老朋友一次闲聊说起维也纳音乐会录像,人家台上也安排机位的,目的在于要拍乐队的指挥。台上摄像师穿的也是乐队制服,摄像机用布掩盖起来,以免观众发现造成视觉干扰,从而影响观赏情绪有损欣赏效果上述二位不知作何感想?有时候对某些事由于各人修养差异看问题方法不同结果截然相反,你这里“自我感觉良好”美滋滋地显摆卖弄正陶醉着呐,别人看起来可能十分无聊可笑,甚至属于“视觉污染”。

内在语言

刚才我说不少朋友的镜头单看可能大多是一幅好图片,可是内在的语言含义就经不起推敲了。比如有一位老弟拍新郎的家,先拍小区大门,后拍整排楼房,接着一个镜头从他家院子里的花草“摇摄”到屋顶(带着蓝天白云)。我问为什么这么“摇”而不反过来从屋顶摇到院子花草?他茫然不悟反问道:“不是样嘛,这有啥关系?”一旁我的学生给他讲解,这是镜头语言叙事的一般规律,从远到近,由外到里……他自诩玩电脑的“高手”,十分不屑。有啥大不了,我在电脑上做倒放不就解决了吗!是啊,“倒放”在电脑里只要“打个勾”然后“确定”就行。不过我真的为他可惜,这不就像小学生写了错别字,却满不在乎“橡皮一擦不就完了么”同样意思吗?分明既没搞懂镜头,又没搞清问题,偏以电脑高手自居“牛”劲十足,可笑吧!“倒放”,还算幸运,这家屋顶上没烟囱,要是有烟囱正冒烟,烟准往里“吸”。

镜头内部有其语言含义,语言表述有多种镜头形式,摄像师朋友应当学习掌握镜头语言,运用不同形式的镜头语言来讲述故事。比如,我们用得最多的是。客观镜头,它代表了摄像师及观众眼睛镜头里的人物所看到的是‘主观镜头:(台上新郎新娘亲吻)台下来宾鼓掌是人物的“反应镜头”,另外,鲜花,喜字,宴会大厅的顶灯,台上酒杯等等是“空镜头”,这些镜头语言形式都有其各自道理应当巧妙地加以运用。关于镜头语言笔者曾有专文论述,限于篇幅,这里不再详逑,读者可参阅《DV时代》2008年第1期。第3期。第7期。

镜头组接

镜头组接实际是影像片摄制最重要的学问。

首先,这里面涉及组接理念。影像镜头排列组合由于接二连三前后关联,就有可能会产生新的语言含义。例如这两个镜头 A一个可爱的少女,B一朵美丽的小花。假如是两张照片,我们感觉它们分别是各自独立的;但是在屏幕上依次看到这两个镜头时,对它的理解也许是,这姑娘长得像花似的。

这是影像镜头语言的大特点——画面由于组接而形成它们相互之间的某些逻辑关系从而生发出精彩纷呈的镜头语言。

其次,镜头组接涉及视觉规则。屏幕大小规定了人们观看的范围,带有某种限制性,先后出现的一个个镜头应当符合人们眼睛观察的习惯。不但要保证情节内容的连续性,而且应当讲究视觉效果流畅性。换句话说,镜头编排不仅要考虑故事情节连贯,还须确保观众眼睛得以舒适。

最后,应当把镜头组接的道理落实到拍摄上,确保拍到后期编辑需要的镜头。假如片子不作后期编辑或者交由别人编辑,那么要求该更高些,就得考虑“实时编辑”,拍摄也就成了编辑过程。镜头的顺序、长度花色品种“(对象角度,景别以及语言等)等都得安排恰当,拍的时候就要做到基本合理到位。

可是有的人乱拍一气,全仗着后期编辑以为灵丹妙药能包治百病。我想说千万别依赖后期编辑,在拍摄上多用心思,镜头才见真功力。后期编辑能做到删繁就简去粗取精,你原始素材拍得到位,它才会铞上添花:假如先天不足,顶多也不过涂脂抹粉乔装打扮改头换面,难得脱胎换骨“重新做人”若是无米之炊,别指望无中生有“变”出米来,任你怎样呼风唤雨花里胡梢地“玩”,恐怕也不可能点石成金,化腐朽为神奇。

后期最好自己剪。目前不少拍婚礼的朋友自己不会玩电脑“非编”,拍完交给公司由他人剪+有的干脆委托专门的编辑公司化五六十元剪一本。这就成了流水线批量生产,一模一样的片头,相差不多的音乐,基本同一种套路,毫无个性特色可言。别人未必知道你当时的拍摄意图,你的想法难以体现。建议你学,自己“玩”,学会使用软件不难。况且自己剪了,才知道镜头该怎么落实到拍摄中。

这里我特别奉劝会玩电脑自认为编辑高手的朋友脑子一定要清醒,你会玩电脑不等于你就懂编辑,能操作软件不等于明白剪辑“理念”。二者并不是一回事,前者为后者服务,不存在必然的因果关系。电脑软件是工具,镜头及理念才是影像编辑的根本要件!希望你好好学习理解,两样都玩“精”了,才有意思。

真的有人电脑操作技术算得够“精”,据说都玩抠像,三维了,可惜偏偏不明白镜头组接的道理,既不懂“理念”又不讲“规则”只知道使劲地“花”,能花得你眼花缭乱晕头转向。他从来不管啥规矩不规矩,前后镜头接得“对不对”,“合适不合适”根本就没想过,更别提“巧妙不巧妙”啦!“同场同景照接不误”越轴照接不误“动,静”照接不误。不信你看:前面镜头花车明明在路上飞奔,说不定紧接着就是新娘一伸腿跨出车门!新郎连声直喊“当心碰头”——原来正在小心翼翼地扶她下车……真能吓出你一身冷汗!怎么样?玩得够生猛吧!

我还见过一个片子外景里有一座彩虹形小桥,新郎新娘优雅地走来,前后两个镜头,同样全景。前一镜头他俩身后有傧相款步随行,到了桥中间新娘子刚拾手朝前一指,我直觉得眼前一“闪”顿时两位傧相失去踪影(定神一看原来是换了后镜头)只见新郎倌一脸茫然紧紧搂着新娘子,向远方眺望……就像在玩“西游记”!