甘肃境内石窟寺中壁画有害生物调查及防治对策

2009-02-08汪万福蔺创业张国彬蒋银荃冯虎元

汪万福 蔺创业 张国彬 蒋银荃 冯虎元

内容摘要:通过对甘肃境内12处石窟寺中112个典型洞窟有害生物调查结果表明,在石窟周边和洞窟中存在对壁画或塑像有害的生物:昆虫纲8目19科27种、鸟纲6种和哺乳纲啮齿目3种、翼手目蝙蝠类2种。经过调查的112个洞窟中,91.9%的洞窟内的壁画或塑像不同程度地受到这些生物的侵害,其中,昆虫类的种群密度较大,主要为鳞翅目。昆虫的分布与石窟周边的气候特征、环境条件、植被类型等密切相关。这些生物对石窟壁画的损坏主要表现在壁画表面活动时的机械损伤、尿液和粪便排泄物等造成的画面污染、筑巢和打洞等。应根据不同的生物及其活动规律和破坏形式而采取不同的防治对策。

关键词:甘肃石窟寺;壁画;有害生物;防治对策

中图分类号:K854.3文献标识码:A文章编号:1000-4106(2009)06-0030-06

一引言

沿丝绸之路的甘肃段,遗存着各类石窟寺337处,包括世界文化遗产地——敦煌莫高窟和素有东方雕塑之馆的天水麦积山等10处全国重点文物保护单位。这些石窟寺保存有大量的古代壁画、彩塑、佛典文献等重要文物,对研究古代历史、政治、经济、文化、艺术、宗教、建筑和科学史等都具有重要的价值,是我国乃至世界的重要人类文化遗产。它们的保存现状和维护管理工作越来越得到各级政府的高度重视,也倍受世界许多国家和组织的关注。

这些石窟寺至今大多都有几百年甚至上千年的历史。此间,随着气候环境的变迁,特别是经过长期的风吹雨淋、日晒、地震等自然因素和有害生物的侵蚀与损坏,使这些遗产地保存的文物已经非常脆弱,加之战乱等人为因素的破坏,遗产的保存现状令人担忧。近年来,文物保护工作者就有害生物对馆藏文物的危害及防治方面进行了较为深入地研究,开展了有害生物对石窟壁画损坏机理及防治方面的初步研究,并取得一定成果。生物因素对壁画的危害是一个十分复杂的环境过程,对其相互作用机理尚未理清。因此,研究有害生物对壁画的损坏机理及其防治,需要从昆虫学、生态学、生物学、物理学和化学等多学科交叉人手,需要不同学科的专家通力协作,也是目前文化遗产保护领域急需解决的关键技术问题之一。

本文以甘肃境内的石窟寺为对象,调查研究了栖息和在石窟寺及其周边活动的各类动物种类及其活动规律、破坏及潜在破坏壁画和塑像的过程,并提供了相对应的各种防治对策。

二研究方法

2.1虫害调查及标本采集方法

2.1.1询访调查

询问当地文物保护单位、林业单位等部门相关工作人员,了解石窟壁画有害生物的种类及损害情况。

2.1.2随机抽样调查

在被调查的文物保护单位随机抽取15%~20%的洞窟,结合洞窟外调查再进入洞窟内详细调查。调查于早晨(8:00~10:00)、中午(12:00~14:00)、傍晚(20:00~23:00)各一次,重点是傍晚栖息于洞窟内的有害生物。调查内容主要包括采集有害生物标本、记录有害生物附着位置、描述损坏污染部位症状、获取照片等。

2.1.3灯光诱集

利用昆虫的趋光性,在洞窟外和洞窟内分别架设黑光灯,于每天3:00、6:00、23:00诱集昆虫成虫一次。每次30。诱集到的昆虫成虫可以制作标本。

2.1.4鼠类调查

安置鼠夹、粘鼠板收集标本。并结合洞穴形状、尿液及粪便特征、足印来判断其种类,记录描述损害症状。

2.1.5鸟类调查

利用鸟类白天活动、夜晚归巢的习性,早晨和傍晚进行重点调查。

2.2标本制作

野外采集到的昆虫要放置在毒瓶、三角纸袋等容器或器物中,简单的标本可以现场制作,但一般由于时间关系和现场条件限制,均需将采集到的昆虫带到实验室去制作标本。本次是在敦煌市林业技术推广中心实验室和兰州大学生命科学学院实验室制作,制作按照针刺法、展翅法、胶粘法和浸制法等方法进行。

2.3种的分类鉴定

参照《中国动物志》、《经济昆虫图志》和《甘肃脊椎动物志》等有关资料进行鉴定。

三结果与分析

3.1有害生物种群及数量特征

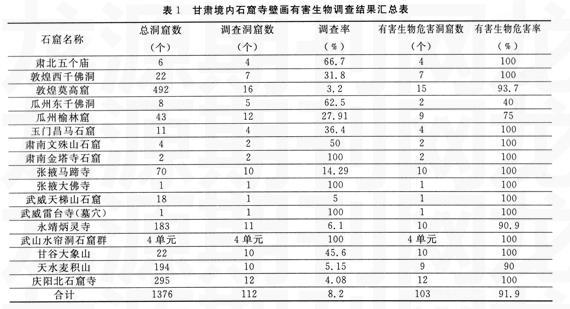

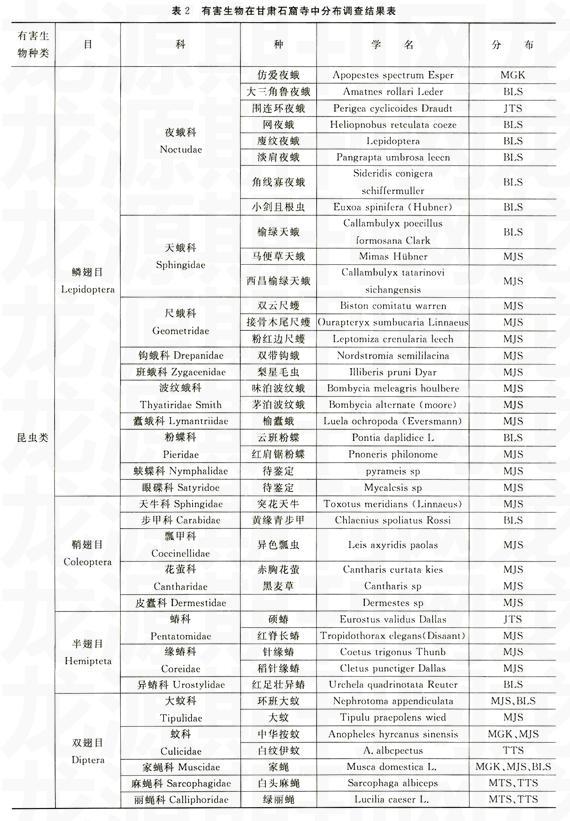

通过对敦煌莫高窟、西千佛洞,瓜州榆林窟,张掖马蹄寺,永靖炳灵寺,天水麦积山等甘肃境内12处石窟中112个典型洞窟的初步调查,结果表明,不同的石窟寺生物危害率不同,从瓜州东千佛洞的40%到敦煌西千佛洞等的lOO%不等(表1)。在石窟周边和洞窟中分布的有害生物有昆虫纲的8个目19个科的27种、鸟类的6个种、鼠类的3个种、蝙蝠类的2个种(表2)。

调查结果表明,昆虫类对石窟壁画的危害范围广、程度大,其次是鸟类、鼠类和蝙蝠。2009年8月5日在莫高窟调查时,第85窟有成虫11头,最多的第53窟是54头。汪万福等2000年8月18日在瓜州榆林窟调查时,第38窟主室西北披约有400头成虫,仿爱夜蛾占绝对多数。鸟类对壁画的危害以野鸽子为主,在张掖马蹄寺和永靖炳灵寺调查时发现,个别洞窟野鸽子的数量均可达100只左右。鼠类主要出现在天水麦积山,优势种为松鼠和鼯鼠,也有田鼠活动的痕迹。而在敦煌莫高窟、张掖马蹄寺和永靖炳灵寺鼠类比较单一,有田鼠和家鼠。张掖马蹄寺、大佛寺和敦煌莫高窟发现少量蝙蝠的存在与危害。

3.2分布特征

甘肃石窟基本位于古丝绸之路沿途的高山和峡谷地带。由于各石窟因地理位置、区域气候、土壤、植被类型等因素的不同,凸显出各石窟之间有害生物优势种群的差异。如分布于敦煌莫高窟洞窟中的仿爱夜蛾和清益夜蛾,在夏季气温达到25℃~35℃之间时,利用石窟温度偏低的特点,白天栖息于石窟内,夜晚活动觅食。冬季石窟气温恒定,则成虫在洞窟内越冬。天水麦积山石窟中稻缘蝽利用秋季洞窟气温较高的特点,于9月份大量趋向洞窟前面,导致这一时期洞窟中稻缘蝽最多可达800余头(图版12)。永靖炳灵寺邻近黄河岸边,窟内相对湿度较高,蜈蚣聚集窟内并频繁活动,最多的洞窟中可达250头。张掖马蹄寺2008年9月12日调查,主要优势种群是针缘蝽。

3.3危害方式与特点

3.3.1昆虫对壁画的损害

昆虫广泛分布于石窟及其周边环境中,调查结果显示,70%的石窟中均有不同种类的昆虫分布。昆虫对壁画的损坏主要表现在:

一是昆虫在石窟和壁画表面爬行或在飞行过程中碰触壁画,容易造成起甲、酥碱严重的壁画脱落。

二是昆虫成虫在石窟内活动时,翅上的鳞片脱落粘附在壁画表面,严重污染壁画。

三是昆虫的排泄物包括气体、液体和固体三类,其中气体的主要成分为CO2,液体为H2O,而

固体大都是氮素和无机盐类的结晶体。

这些物质与壁画地仗成分、颜料成分起反应,引起局部壁画颜料褪色、变色,甚至导致颜料层、白粉层翘起、脱落,加速了壁画病害的发生。

3.3.2鸟类对壁画的损坏

损坏石窟壁画的鸟类主要以野鸽子为主。野鸽子活动于窟区四周,栖息于大型石窟上部岩洞中。其体型较大,爪较为锋利,种群数量较为稳定。它对壁画的损坏主要表现在:

一是对壁画表面造成抓痕;

二是其粪便严重污染画面,几乎所有调查的石窟中都存在。炳灵寺第169窟是鸽子长期栖息的场所,佛像、壁画表面密布鸽子抓痕,特别是佛像头部、肩部、腿部颜料层已遭严重破坏。南壁壁画上每平方米有200~360处抓痕(图版13),抓痕密集处基本看不清画像轮廓。张掖马蹄寺的北寺第7窟内有35处画面被鸟粪粘附污染,而且清理难度较大。

3.3.3鼠类对壁画的损坏

鼠类在石窟中分布较广。天水麦积山石窟地处林区,鼠类的危害十分严重。主要表现在:

一是个别鼠类(如田鼠)具有打洞的生活习性,在壁画、塑像表面甚至壁画支撑体(如墙体、崖体等)上打洞,造成壁画地仗空鼓、壁画残损等严重病害;

二是一般鼠类活动灵活,时常穿梭活动于壁画、塑像表面,磨损壁画;

三是鼠类的尿液不仅污染和腐蚀壁画(如麦积山第3窟石佛像右腿尿液污染面积达0.2m2)(图版14、15),而且尿液释放的有害气体可能与壁画颜料层发生化学反应,对壁画造成严重损坏。

3.3.4蝙蝠类对壁画的损坏

蝙蝠类对壁画的损坏方式与鸟类相似,主要表现在抓痕、尿液和粪便排泄物。蝙蝠类对其栖息地周围的壁画造成不同程度的抓痕,而尿液和粪便排泄物对壁画的损坏方式与危害机理较为复杂,有待进一步分析研究。

四防治对策与建议

4.1治理石窟壁画有害生物,应按照“预防为主,防治结合”的原则进行。由于壁画的脆弱性和不可再生性,决定了治理壁画生物虫害必须慎之又慎,在深入调查研究、室内模拟试验的基础上开展综合防治工作。

4.2坚持“以防为主”的原则。

一是对危害石窟壁画的有害生物的寄主植物进行彻底清除,恶化其生存条件,降低种群密度,减轻危害;

二是在洞窟门窗上安装纱窗等设施,阻止有害生物进入洞窟;

三是利用昆虫成虫的趋光性,在窟区(洞窟外)悬挂一定数量的频振式黑光灯,诱集成虫并集中毒杀。

4.3坚持“防治结合,综合治理”的原则。

一是对已经进入洞窟的有害生物,尽可能采取人工的方法进行清除;

二是引进各种型号、各种剂型的驱鼠器、驱鸟器、驱虫剂,对进入洞窟的鼠类、鸟类、家蝇和蚊子及其他有害生物进行驱逐,减轻危害;

三是在保证旅游和壁画安全的前提下,施用一些化学药品毒杀有害生物,达到治理的目的。

五展望

有害生物对石窟壁画的损坏是文化遗产保护领域面临的一个严重问题,已经引起文物保护科技工作者的高度重视。在今后的研究工作中,如能筛选出不同种类有害生物的致病微生物,研制出有害生物的驱避剂,开展超声波防治有害生物新技术等方面取得突破,将为有害生物防治工作奠定科学基础。