走进传统 走进现代 走进你我

2008-08-23

整理/朱蓓蕾

编者按:

由上海市文艺人才基金会资助、上海世纪出版集团上海人民出版社出版的《罗怀臻戏剧文集》正式在全国发行。该书全套共六卷,既是罗怀臻近30年从事戏剧剧本创作与戏剧理论思考的阶段性总结,也是上海戏剧艺术进入新时期以来的创新足迹与时代缩影,同时折射出民族传统戏曲文化在向当代实现转型时的艰难步履与顽强毅力。

罗怀臻是新时期以来具有广泛影响力的上海剧作家,他的创作涉及十个戏曲剧种以及话剧、芭蕾舞、电影、电视剧等,对相关剧种的时代变革和艺术创新起到了重要的推动作用。在对当代戏曲命运的持久思索的基础上,罗怀臻倡导并实践的“传统戏曲现代化”与“地方戏曲都市化”理论,对传统戏曲文化的历史转型产生了深远的影响。

在2008年5月7日举行的《罗怀臻戏剧文集》出版座谈会上,戏剧界专家从不同角度对罗怀臻及其戏剧创作进行了评价。

尚长荣:有“人情”的作家,有生命的作品

我跟怀臻不仅是好朋友,而且是好邻居,我们往来频繁。多年来,怀臻对我在上海的艺术实践给予了很多的支持和帮助。

上海京剧院曾约请怀臻创作一出戏——《宝莲灯》。在怀臻最初的构思中,有一场“双舍子”,即两位女性都出于对对方的同情而争着要舍弃自己的亲生孩子。当时他和我谈这部即将创作的剧本,我听到“双舍子”这个情节时,眼泪就不由自主地流下来了。可惜的是,由于种种原因,怀臻的这个构思最终没有实现。我觉得如果实现的话,这出戏的艺术效果会更加生动。我就是从这个“双舍子”的构思中,感受到了他的真情。人间有真情,人间的真情比天上神仙的情更真实、更炙热、更打动人。

怀臻才华横溢,但他并不炫耀卖弄。他用一支笔写透了人世的酸甜苦辣、离合悲欢。怀臻最可贵之处,是他敢于触动文艺创作的禁区——人性。我认为,怀臻剧本最突出的是一个“情”字,有激情、有豪情、有深情,更有人情。因此,他的剧本不管是给哪个剧种,演出来都那么动人,能够让观众动心动情。他是在把自己的七情六欲奉献给人们、奉献给社会。

我与怀臻合作过一个仅有30分钟的戏——《暴风雨》,这部戏改编自莎翁杰作《李尔王》。当时,要演一个大花脸的独脚戏,对我来说是新的挑战。然而我一看剧本,就被怀臻笔下的李尔打动了,他把世态炎凉揭示得那么动人,让要演的演员首先受到心灵的触动和震撼。

我所忧虑的戏曲人才后继乏人的问题,主要不是演员——演员真有后来人;而是编、导以及各单项的主创人员,这些专项人才奇缺。老一辈的年龄大了,有的已离世,光有名演员是不足以带动戏曲的大繁荣的。诚然,戏是人唱的,演员很重要,但编、导、作曲是基础、是后盾,这些方面的优秀人才,如今凤毛麟角,令人担忧。

怀臻演过戏,舞台积累扎实丰厚,这是他成为一个成功剧作家的重要条件。我们需要更多像他这样拥有扎实生活积淀、有功底的人才。因此,我认为艺术院校在培养编、导和各专项人才时,不能忘记现实生活,不能忘记舞台实践。如今的戏曲面临大好时机,急需一批像怀臻这样实干、拼搏、脚踏实地求索的剧作家来放手创造。我希望上海这块曾吸引了怀臻和我的戏剧热土,能继续像磁铁一样吸引来自各方的优秀文艺人才,共同创造文艺的大发展、大繁荣。

戴平:新时期中国剧坛的界碑式人物

罗怀臻是我国新时期剧坛的一个界碑式人物,他对振兴戏曲艺术作出了很大的贡献。他打造精品,繁荣创作,扶植乃至抢救了一些剧种和剧团。同时,由于他创作的好剧本,还造就了一批表演和创作人才。

罗怀臻是一位三栖型的艺术家。他不仅是高产、优质、涉猎广泛的剧作家,也是一位既有澎湃激情、又有理性思考的评论家。同时,他又是一位深受学生欢迎、能点石成金的戏剧教育者。30年来,罗怀臻写出了一批在中国当代戏剧史上必须记载的代表性戏曲剧作,不但屡屡获奖,而且具有历史穿透力,可以流传后世。

在戏剧理论和评论方面,在对戏曲的继承与发展方面,罗怀臻也常常进行深入思考,提出独到的见解。他提出了“地方戏曲都市化”、“传统戏曲现代化”的口号,言之成理,自成一家,发人深省。罗怀臻还到全国各地作创作讲演,由于有着丰厚的创作经验和深切的创作体会,再加上深入的理论思考和当过演员的经历,所以他的表达十分丰富和生动。他的讲课,很真诚、很坦率,从不回避自己的苦恼和经历的坎坷,受到热烈欢迎。近年来,罗怀臻又在上海戏剧学院任兼职教授,投到他门下的弟子特别多,他诲人不倦,既为戏曲创作培养新人,又推出了一批戏曲新作。这三个方面,罗怀臻都出类拔萃、成绩斐然。

罗怀臻甘于寂寞,心无旁骛,用班昭的精神来从事写作。我很欣赏《班昭》中的两句唱词:“从来学问欺富贵,真文章在孤灯下。”他能耐得住寂寞,能排除诱惑,专心致志,这也是他取得成就的原因。人常说时势造英雄,我觉得英雄也能造时势,两者是相辅相成的。时代呼唤罗怀臻式的戏剧家,他应运而生;罗怀臻响应时代召唤,与一批优秀戏剧家一起帮助戏曲摆脱困境,重塑辉煌。在此期间,罗怀臻表现出一种不断超越自我的自觉精神。

问及罗怀臻最近的打算,他表示最近要停顿一段时间,以便做一些总结、进行一些反思。这显示出他的诚实、理性和大气。罗怀臻正值盛年,处在创作研究的巅峰期。我相信,这套著作的出版不是其创作、研究生涯的终止,而是一个新的起点,一个新的平台。这些作品的集结出版,好比吹响了新一轮冲刺的集结号。

朱恒夫:作为戏曲创作尺度的罗怀臻剧作

罗怀臻之所以取得如此辉煌的成绩,对此我有三点看法。

第一是剧作家本人。处在浮躁的社会,人人免不了浮躁,但罗怀臻不浮躁,他用一颗冷静的心和一双冷静的眼睛看世界,看芸芸众生。若仅有热情却没有一双冷峻的眼睛和心,罗怀臻也许不可能达到现在这样的高度、深度。

真正的剧作家都是思想家,他能写出人们没有看到的东西,能总结出人们总结不出来的东西,从而足以使人对其产生敬仰之心。罗怀臻有这个气质,这是他写出好剧本的人格条件。

第二是剧作。罗怀臻创作的剧本约有43部之多。这些剧本反映时代,又超越时代,他写人、写人性,写的是超越时空、超越阶级、超越民族、超越宗教的共有的人性。罗怀臻的剧作是在探讨人性共有的特征、气质、秉性,从他的剧作中,我们可以既看到属于这个时代的东西,又看到属于全人类的东西。譬如《班昭》,他写的当然是今天的班昭,尽管班昭生活在汉代,但她又是数千年来知识分子的一个正面形象、一种具有普遍价值的人文精神。因此,作品能够跨越时空。

罗怀臻的剧本是舞台的,而不是案头的;是戏剧的,而不是文学的;是民族的,而不是外国的。罗怀臻是演员出身。历史上有许多大剧作家是演员出身,比如关汉卿粉墨登场,李渔有个家庭戏班,莎士比亚14岁就跑龙套。归纳一下罗怀臻的剧本,发现有这样几个要素——传奇性的故事、戏剧性的冲突、舞台性的语言、民族性的人物,而在这些要素的前面都要加一个“罗怀臻式的”的定语。罗怀臻把个人的经历以及对社会的认识、对艺术的感悟都融进他的剧本之中。

第三是剧作家的理论思考。罗怀臻具备同辈剧作家少有的理论素质,这在文集的第六卷中得到充分体现。尽管他不是专门的理论家,但他的文章充满了理论的思辨,无论对编剧还是对演员都具有很强的现实指导意义。90年代初,罗怀臻提出了“都市戏剧”概念,在戏曲界引起强烈反响,直到今天还议论不息。我正准备与他合作,把 “都市戏剧”这个题目做好。

罗怀臻的剧作代表着中国目前戏曲创作的最高尺度,引导着戏曲的发展方向。自从他一个系列的都市戏曲代表作诞生后,许多剧作家在模仿,许多新秀在模仿。我相信在不远的将来,罗怀臻将会建立一套适合这个时代的戏曲理论体系。

朱国庆:自由灵魂的张扬成就独特的剧作品格

罗怀臻的作品是出于灵魂、用自己的血泪铸造出来的。

在上海这个地方,一个外来者要经历怎样的打拼、怎样的曲折才能成功,这是别人难以想象的。我曾因上大学的原因去过黑龙江,在那里待了一段时间,等到再回上海,感觉就不一样了——一看你像是从外地来的,上海人就会有些排斥你,这在同行业之中尤为明显。所以,我理解罗怀臻为什么将《暴风雨》这么一部小剧作为全书的序言——最后两句台词写道:“不是世俗抛弃了李尔,而是李尔抛弃了世俗。”这种精神,贯穿在罗怀臻的主要剧作之中。有关《白蛇传》的戏剧作品,历来是将白蛇作为美好的象征,但罗怀臻却把白蛇写成一个异类,这个异类进入了人类社会,尽管它做了许多好事,但人类到头来还是要排斥它,原因不是别的,就因为它是异类。这样以来,罗怀臻就一下子把《白蛇传》的主题深化了,并触及到了艺术的最高境界。

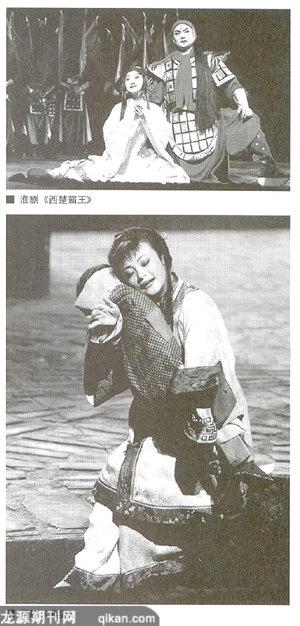

黑格尔说,艺术、哲学、宗教是人类思想的三个霸主,其地位是一样高的。艺术是最高的主题,是人类精神的最高境界。这种“最高”,体现为一个人如何在一个必然的社会中获得自由,在世俗社会中获得超越。可以说,罗怀臻就是金龙或蜉蝣,就是西施,就是西楚霸王,就是白蛇,就是李清照,就是班昭……这些人物,都是在世俗社会中打拼出来的,他们身上有着血淋淋的伤痕。这是罗怀臻与其他许多剧作家的区别。

罗怀臻的理论成果,使他的作品主题能够深化到人类的最高主题——自由。他提倡先秦的自由精神,对此我十分赞同。我认为中华民族真正的文化传统就在先秦时代。这个时代战争频仍,这个时代洗涤灵魂。康德说,自然暴力可以把人的灵魂从平庸上升到崇高。近几十年来,人们大多热衷于追逐物质利益,人的灵魂肯定变得世俗而平庸。罗怀臻是从这个世俗社会中打拼出来的,他首先是批判世俗社会,然后是张扬自由和创造精神,所以他对自己笔下的霸王和班昭特别钟爱。班昭用一生换来一部汉书,是个英雄,是一种自由精神,是一种来自先秦时代的创造精神的表现。这种精神,恰恰是当代许多作家难以达到的。

毛时安:理想、野性、忧患三位一体

在当代编写戏剧的作家中,可能没有像罗怀臻这样涉猎过那么多剧种的。在戏剧非常困难的年代里,可能没有一位剧作家在20年中写了三十几部剧作的。罗怀臻之所以在上海乃至全国剧坛受到广泛关注,与他作为一个“外来人”确实有关。他曾向我透露过他在这个城市里遇到的种种困难,这些困难是我们本地人所不能察觉、无法感受的。

罗怀臻是一个有理想的人,始终有一种明确的戏剧理想和戏剧追求。如今写戏的人不少,但有着自己的戏剧理想、且二十几年始终不渝追求的人不是很多。大凡有成就的艺术家都有着宗教徒般的狂热和执著。

罗怀臻是一个苦干的人。每个戏出来后,他都像对待自己的孩子一样,一直管下去。他会参与找导演、舞美、演员等各个方面。天天在剧场里吃苦,这是许多剧作家根本不能做到的。

罗怀臻的剧作有思想、有个性。他成功的剧本都有两个特点,一是带有苏北人生命的强烈野性——《金龙与蜉蝣》里就有苏北人、外来人生命的挣扎感和生命的力度,这种质地是上海人写不出来的。二是有着知识分子的痛苦。八九十年代社会转型后,面临突然而来的市场经济大潮,中国知识分子普遍感到茫然、迷惑。罗怀臻及时地表达了自己的思考,那就是以《班昭》、《李清照》、《柳如是》为代表的文人系列剧作。

现在我所担忧的是,一旦失去了野性和痛苦,罗怀臻将怎么办?正像他所写的——“真文章”出在“孤灯下”,如今的他,则是在聚光灯下、在电视摄影灯下,他会不会慢慢失去自己最宝贵的东西?罗怀臻说,现在他要停顿一下,我觉得,他停顿的原因可能就是为了要思考这个问题。作为知识分子,能否始终保持独立人格,是我们共同面对的问题。在思想上保持相对的独立性,拥有敢于牺牲的精神,这对于罗怀臻来说同样是一个关键性的问题。