青藏高原各主要植被类型特征及环境差异

2024-05-06朱文泉史培军赵涔良刘若杨唐海萍王静爱何邦科

张 慧,朱文泉,*,史培军,赵涔良,刘若杨,唐海萍,王静爱,何邦科

1 北京师范大学 遥感科学国家重点实验室,北京 100875 2 北京师范大学地理科学学部 北京市陆表遥感数据产品工程技术研究中心,北京 100875 3 北京师范大学应急管理部 教育部减灾与应急管理研究院,北京 100875 4 北京师范大学地理科学学部,北京 100875 5 青海省人民政府 北京师范大学高原科学与可持续发展研究院,西宁 810016

环境差异造就了植被类型差异,青藏高原海拔变化引起的地形、气候及土壤空间差异造就了其独特的植被类型(如高寒草甸、高寒草原)及其空间变化(如植被垂直分异、干热河谷)[1—3]。因此,青藏高原的植被类型及其特征与其生态环境密切相关。受青藏高原特殊的地理环境影响,其植被类型的遥感精细分类主要存在灌丛和草地区分、草地类型细分(细分为草原、草丛、草甸等)、高山苔原-垫状-稀疏植被(分布于森林或灌丛线以上、冰雪带以下,由苔原、垫状植被、稀疏植被构成的植物群落)识别和山地垂直地带植被识别四方面难点问题[4],单纯依靠更优的遥感数据或分类方法难以解决这些问题,需更多的分类特征参与以提高它们之间的区分度,而植被的特征与环境差异可增强青藏高原各植被类型的可分性、提高分类的精细程度[5—6]。此外,揭示青藏高原植被类型的特征及环境差异可为青藏高原物种多样性研究[7—9]、地表物质循环研究[10—11]等提供理论支持。

现有关于各植被类型的特征及环境差异研究大多聚焦于气候、地形特征中的某一个或少量环境和植被特征,缺乏针对青藏高原全域范围内各植被类型特征和环境差异的定量与系统性分析。当前相关研究可大体归为两大类:一是基于空间化环境或植被特征数据的非定量化植被类型差异应用研究[5, 12—13],二是基于实测数据、针对局域小范围的定量植被类型特征差异研究[14—15]。在基于空间化数据的定性研究方面,赵嘉玮等[16]、杨亮等[17]发现了青藏高原的植被和群落类型与年平均温度、年总降水量、土壤含水量、遥感植被指数等环境因子密切相关,且其空间特征差异明显;Xu和Zhang[5]、Zhang等[12]、贾伟等[18]的研究表明,在植被分类中使用地形特征(数字高程模型,DEM)、气候特征(温度和降水)、土壤特征(土壤类型)、植被特征(归一化植被指数,NDVI)等,可以更有效地识别植被分布的空间细节、提高植被类型识别精度,但这些研究并未定量分析各植被类型的环境及植被特征差异,仅将这些特征作为辅助数据以提高植被分类精度。在基于站点观测数据的定量研究方面,杨新宇等[19]、姚喜喜等[20]、Wang等[2]基于野外实测数据,对祁连山、青藏高原干旱区等局域小范围内植被群落的植被与环境特征差异研究结果表明,植被群落的类型和分布与草地群落盖度、地上生物量、土壤物质含量、土壤含水量等植被与环境特征有关,且分析了对群落类型和分布的解释度最高的特征指标,但这些研究仅反映了站点尺度而不是空间全域的特征差异。

针对青藏高原特殊的地理环境和植被类型,非常有必要在现有研究基础上进一步开展各植被类型特征和环境差异的定量与系统性分析。为此,本研究基于空间化的环境及植被特征数据,采用频数分布统计方法对空间数据进行分析,旨在定量揭示青藏高原各主要植被类型在植被、地形、土壤、气候4个维度共计58个指标上的差异,为利用这些环境及植被特征参与青藏高原的植被遥感精细分类、自然地带划分、生物多样性和生态系统功能评估、地表物质循环等研究提供理论依据。

1 数据与方法

1.1 研究区概况

青藏高原平均海拔在4000 m以上,其生态环境随海拔、纬度、经度等变化而呈现出巨大的空间差异,这一生态环境差异进一步导致了植被类型的变化(图1)。青藏高原大部分区域气候寒冷干燥、地形起伏大、土壤贫瘠且极度缺氧[21—22],与平原地区相比生态环境更为恶劣,这就决定了青藏高原的植被类型与平原植被类型有一定差异,青藏高原主要的植被类型是草甸、草原和高山苔原-垫状-稀疏植被,这些植被类型对生态环境的变化更为敏感[23—24]。青藏高原具有地形起伏大且云雨多发、多种植被类型的特征相似(例如,草甸、草原与低矮灌丛)、高海拔区的植被稀疏等特点,这就决定了青藏高原遥感植被识别中存在多种问题[4]。

图1 青藏高原2020年植被现状图[4]Fig.1 The status vegetation map for Qinghai-Tibet Plateau上图沿用了青藏高原2020年植被现状图中的植被分类体系,是根据青藏高原植被分布特点和各植被类型遥感光谱可分性设计的分类体系;其中,植被现状图中的郁闭灌丛和稀疏灌丛合并为本文中的灌丛类型,植被现状图中的草地类型对应本文的草丛、草甸和草原

1.2 数据及预处理

1.2.1青藏高原植被类型图

(1)1∶100万中国植被图

1∶100万中国植被图[24]是20世纪80年代基于实地调查和专家知识生产的植被分类图,主要反映了20世纪末的植被覆盖情况,其空间分辨率约为1 km。虽然各植被类型斑块的边缘区域可能发生了变化,但各植被类型分布的空间趋势没有发生变化。所以,1∶100万中国植被图用作合成本研究植被类型数据的本底数据。

(2)基于集成分类生产的青藏高原2020年植被现状图

基于集成分类生产的青藏高原2020年植被现状图[4]集成了多个分类产品的优势,较1∶100万中国植被图更能反映青藏高原的植被类型现状,其原始空间分辨为250 m,本研究通过众数聚合方法重采样为1 km。该植被图中植被型组的类别精度较高且其空间分辨率较高。所以,该植被现状图主要用于修正1∶100万中国植被图中的植被类型变化。

1.2.2环境及植被特征数据

本研究中所涉及的环境及植被特征数据主要分为植被、地形、土壤、气候4类,共58个指标(表1)。除土壤物质含量(全氮、全磷、全钾含量)数据外,所有空间化的环境及植被特征数据均下载自Google Earth Engine平台,土壤物质含量(全氮、全磷、全钾含量)数据下载自GSDE(Global Soil Dataset for use in Earth System Models,http://globalchange.bnu.edu.cn/research/soilw)。所有数据均采用最近邻方法重采样至1 km,并计算2001—2020年共20年的均值作为特征分析数据,但DEM数据和土壤物质含量数据只有单年数据,故选用单年数据作为其特征分析数据。由于土壤特征相关数据中最顶层数据的准确性最高[26],且各土层的统计特征较为相似,所以,在结果分析中仅列出最顶层的特征统计结果。

表1 参与特征分析的环境及植被特征数据Table 1 Environmental and vegetation characteristic data participating in feature analysis

1.3 方法

为定量、系统地分析青藏高原各主要植被类型的特征及环境差异,本研究分两步开展:(1)提取各主要植被类型空间分布的核心区域,以确保用于后续分析的各植被类型中无其它植被类型被混分进来;(2)基于频数分布统计方法定量分析各植被类型的特征与环境差异。

1.3.1各主要植被类型空间分布的核心区提取

本研究基于1∶100万中国植被图中的植被分类原则,同时参考植被类型在环境及植被特征上的可区分性,设计了本研究的植被分类体系。其中,一级类(植被型组)分为森林、灌丛、草地、沼泽、高山苔原-垫状-稀疏植被、荒漠,二级类(植被型)将森林和草地进一步细分,森林细分为针叶林、针阔混交林、阔叶林三类,草地细分为草原、草甸、草丛三类。

以1∶100万中国植被图为基础数据、基于集成分类生产的青藏高原2020年植被现状图为修正数据,综合其两者的植被信息,取两植被数据的交集,合成代表现状的植被分类数据(图2)。其中,对于植被现状图分类系统中未细分的草地类别(草原、草甸和草丛),在筛选出植被现状图的草地类别的基础上,按照1∶100万中国植被图中植被型信息划分出草原、草甸和草丛类别;对于植被现状图分类系统中缺少的荒漠类别,在筛选出植被现状图的其他类别的基础上,进一步筛选出1∶100万中国植被图中的荒漠类别;对于植被现状图分类系统中有对应类别的森林、灌丛、沼泽和高山苔原-垫状-稀疏植被,则直接使用植被现状图中的植被类别。

图2 各植被类型空间分布的内部核心区提取流程图Fig.2 Flowchart of the internal core area extraction for each vegetation type

为保证类别的准确性,本研究假定植被分类数据中各植被类型空间分布的内部核心区准确性最高,因此运用数学形态学的腐蚀操作以提取各植被类型空间分布的内部核心区来分析其环境空间特征(图3),具体操作是针对每一种植被类型的各个图斑,将其边界均向内腐蚀1 km,然后选用腐蚀后的区域参与后续分析。基于此方法提取的各植被类型空间分布的内部核心区在空间上是广泛分布的,所以在一定程度上综合了青藏高原不同地理位置的植被分布的特征差异。青藏高原各主要植被类型内部核心区的像元数量如表2所示,但由于针阔混交林和草丛在青藏高原的分布面积很小,导致提取其内部核心区后样本数少于50个,因此,本研究只分析除针阔混交林和草丛外的其他植被类型的特征统计结果。

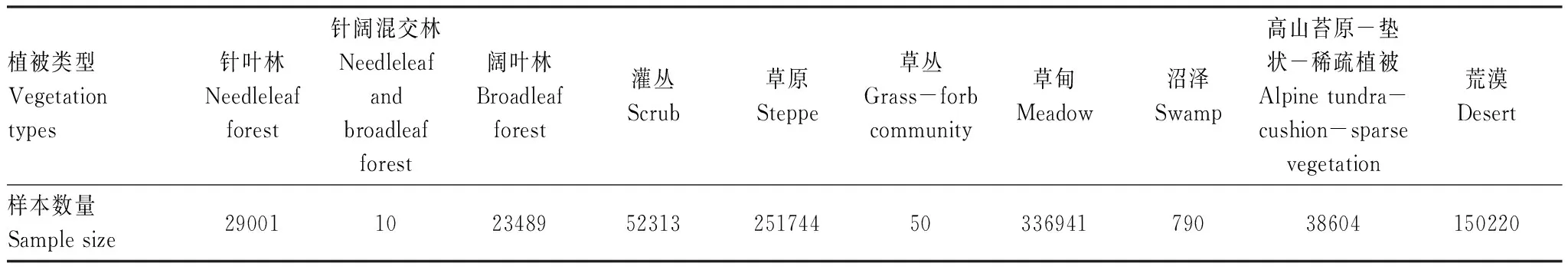

表2 青藏高原各主要植被类型内部核心区的样本数量Table 2 Sample quantity of the internal core area for each vegetation type

图3 植被类型空间分布的核心区提取示意图(以针叶林为例)Fig.3 Schematic diagram of the internal core area extraction for each vegetation type (Take the needleleaf forests, for example)

1.3.2基于频数分布统计分析环境及植被特征

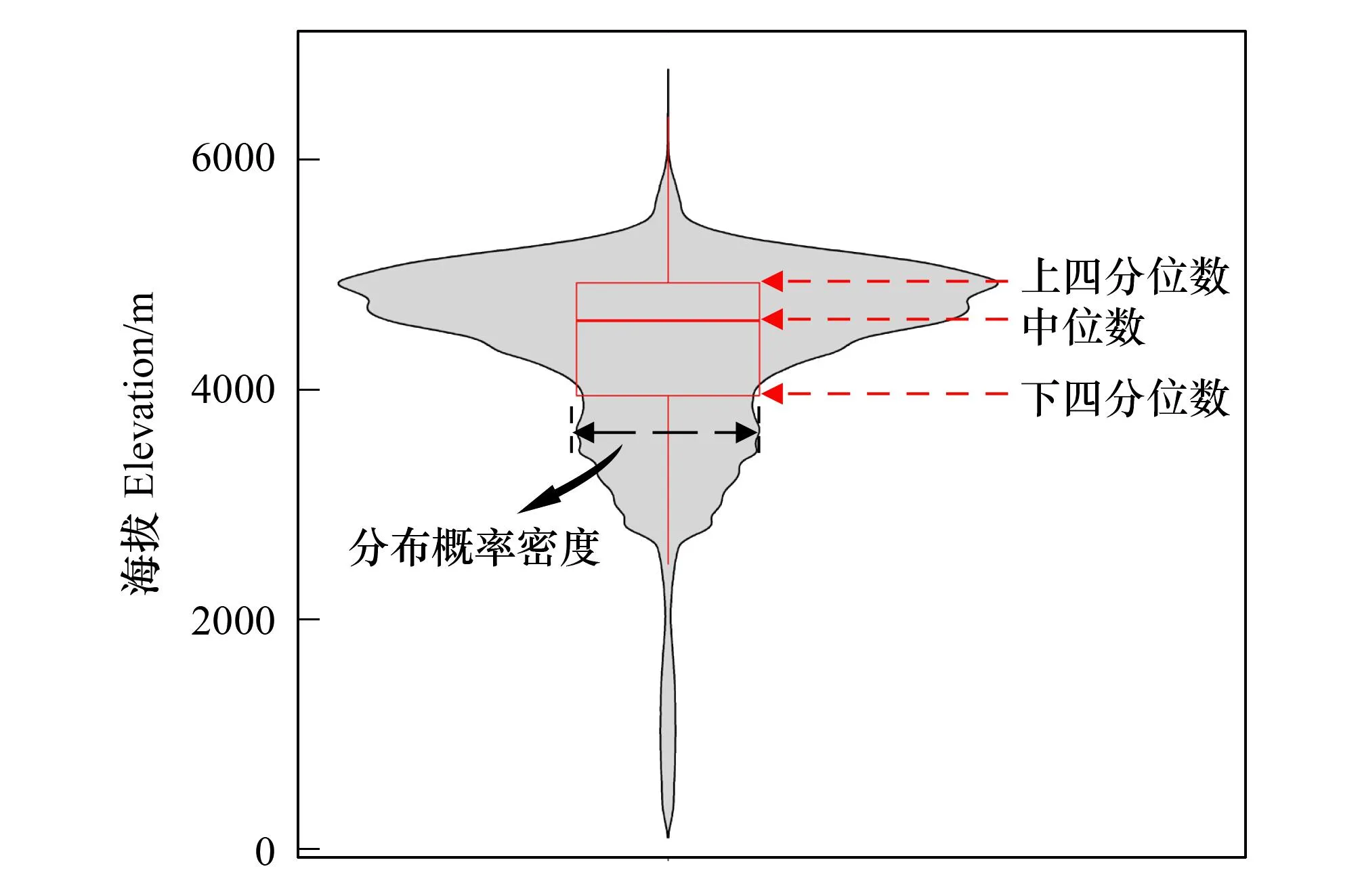

本研究基于小提琴图来分析各主要植被类型环境与植被的频数分布特征,小提琴图是箱线图和核密度图的结合(图4),除了具有箱线图可比较多组数据间差异的功能外,还可展示数据分布区间内部的情况(小提琴图的宽度表示分布概率密度)。本研究针对每个环境或植被特征,均绘制了各植被类型对应的小提琴图,对比各植被类型小提琴图所展示的四分位数(下四分位数:所有样本点数据从小到大排列后第25%的数值,上四分位数:所有样本点数据从小到大排列后第75%的数值)、离散程度、分布差异等统计特征,定量分析各植被类型的特征及环境差异。

图4 青藏高原海拔特征的小提琴统计分析示意图Fig.4 Schematic diagram of statistical analysis based on violin plot (take altitude characteristics on Qinghai-Tibet Plateau, for example)

2 结果

2.1 各植被类型的特征及环境差异

(1)各植被类型的植被特征差异

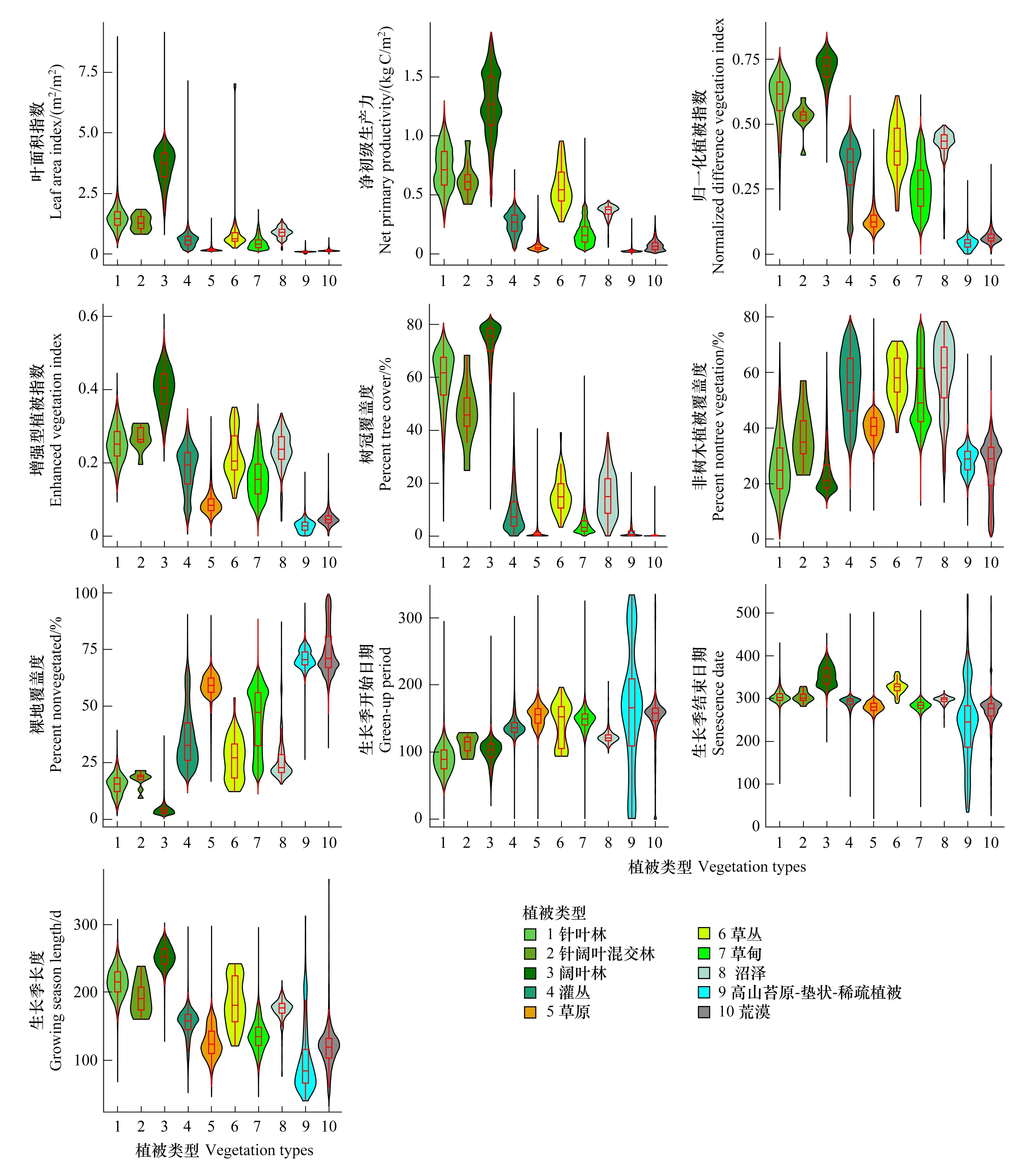

从植被特征分植被类型统计结果(图5)来看,青藏高原各植被类型的净初级生产力、归一化植被指数、裸地覆盖度特征差异最为明显,叶面积指数、增强型植被指数、树冠植覆盖度、生长季开始日期和生长季长度次之,非树木植被覆盖度和生长季结束日期的特征差异最小。对比发现,叶面积指数在森林、草地各二级类之间的特征差异明显;净初级生产力在除针叶林与针阔混交林外的其他各植被类型之间存在特征差异;对于植被指数来说,归一化植被指数对青藏高原各植被类型的区分度优于增强型植被指数,对青藏高原各植被类型的特征差异明显;对于三个覆盖度特征来说,树冠植被覆盖度和非树木植被覆盖度在各一级类的特征差异较为明显,但树冠植被覆盖度对森林、草地植被型的区分度更好,裸地覆盖度对除高山苔原-垫状-稀疏植被和荒漠外的其他各植被类型的特征差异明显;对于植被物候特征来说,三个物候特征在森林和草地之间存在特征差异,其中,生长季结束日期的特征差异最小,生长季开始日期在森林、灌丛、草地和沼泽之间的特征差异明显,生长季长度在除草原、草甸和荒漠外的其他各植被类型之间存在特征差异。

图5 不同植被类型的植被特征统计结果Fig.5 Statistical results of vegetation characteristics for different vegetation types图中横坐标数字表示各植被类型,详见图例;生长季开始日期、生长季结束日期指标的纵坐标数据表示从2022年1月1日起第多少天;特征差异主要比较各植被类型在数据分布和四分位数上的差异,若各植被类型之间的数据分布和四分位数区间差异越大,则说明它们的特征差异越大,其余特征差异比较方法同理

(2)各植被类型的地形特征差异

从地形特征分植被类型统计结果(图6)来看,青藏高原各植被类型的海拔特征差异最为明显,坡度次之,坡向的特征差异最小。对比发现,海拔特征对应的各植被类型间特征差异明显,可区分青藏高原各主要植被类型;坡度特征对应的部分植被类型间存在差异,数据分布较海拔特征更为离散,但对沼泽类型的区分度较高,且可以辅助草地(包含草原和草甸)与沼泽类型的区分;坡向特征对应的各植被类型间分布差异小,对各植被类型的区分度较低。

图6 不同植被类型的地形特征统计结果Fig.6 Statistical results of terrain characteristics for different vegetation types坡向的(0°)指向正北,顺时针为正值,逆时针为负值,值域为-90°—270°

(3)各植被类型的土壤特征差异

从土壤特征分植被类型统计结果(图7)来看,青藏高原各植被类型的土壤温度特征差异最为明显,土壤含水量次之,土壤物质含量的特征差异最小。对比发现,不同深度各土壤特征的频数分布统计特征基本一致,其中,土壤温度在阔叶林与其他各植被类型之间、灌丛与其他各草地类型之间、高山苔原-垫状-稀疏植被与其他各植被类型之间的特征差异明显;土壤含水量在各草地类型之间、沼泽与其他各植被类型之间、荒漠与其他各植被类型之间的特征差异明显;土壤物质含量特征数据离散或组间差异较小,对青藏高原各植被类型的区分度较小,但可用于辅助部分植被类型的划分,例如,土壤含磷总量特征可用于辅助阔叶林的划分。

图7 不同植被类型的土壤特征统计结果Fig.7 Statistical results of soil characteristics for different vegetation types

(4)各植被类型的气候特征差异

从气候特征分植被类型统计结果(图8)来看,青藏高原各植被类型的年最低温度和年总蒸散发特征差异最为明显,生长季平均温度、年最高温度、年总降水量和饱和水气压差次之,潜在蒸散发的特征差异最小。对比发现,在三个温度特征中,年最低温度对青藏高原各植被类型区分度高,生长季平均温度在森林各二级类之间、荒漠与其他各植被类型之间的特征差异明显,年最高温度在荒漠与其他各植被类型之间的特征差异明显,年最低温度在阔叶林与其他植被类型之间、灌丛与其他各草地类型之间、高山苔原-垫状-稀疏植被与其他各植被类型之间的特征差异明显;年总降水量和年总蒸散发在森林、草地各二级类之间的特征差异明显;潜在蒸散发对应的各植被类型间分布差异小,特征差异较小;饱和水气压差对应的各植被类型间分布差异较小,但在森林各二级类之间的特征差异明显。

图8 不同植被类型的气候特征统计结果Fig.8 Statistical results of climate characteristics for different vegetation types

因此,针对灌丛和草地区分问题,土壤温度、年最低温度、年总蒸散发、净初级生产力、植被指数(包含归一化植被指数和增强型植被指数)、树冠植被覆盖度七个指标在灌丛和草地类型之间的特征差异明显,可以提高灌丛和草地之间的区分度。针对草地类型细分的问题,海拔、土壤含水量、年总降水量、年总蒸散发、叶面积指数、净初级生产力、植被指数(包含归一化植被指数和增强型植被指数)、树冠植被覆盖度、裸地覆盖度十个指标在草原、草甸类型上的差异明显,可以提高草原和草甸之间的区分度。针对高山苔原-垫状-稀疏植被识别的问题,海拔、土壤温度、年最低温度、净初级生产力、植被指数(包含归一化植被指数和增强型植被指数)六个指标在高山苔原-垫状-稀疏植被与其他植被类型特征差异明显,可以增强高山苔原-垫状-稀疏植被与其他植被类型的区分度。进一步分析发现,海拔、土壤温度、年最低温度、年总蒸散发、净初级生产力、归一化植被指数、裸地覆盖度七个特征对大部分植被类型的区分度较高,可增强青藏高原各主要植被类型的区分度,即可用于增强山地垂直地带植被的区分度。

2.2 青藏高原各植被类型在环境及植被特征上的数值范围

通过频数分布特征分析发现,大多数环境及植被特征对青藏高原植被都有一定的区分度,而且,箱线图的下四分位数-上四分位数的数值范围可以用以区分各植被类型。表3列出了青藏高原各植被类型对应环境及植被特征的数值范围,可以定量标识出各植被类型的特征及环境差异,如针叶林主要分布在海拔3035—3702 m的地带、阔叶林主要分布在海拔650—1400 m的地带,灌丛的净初级生产力主要为0.19—0.33 kg C/m2、草甸的净初级生产力主要为0.10—0.23 kg C/m2。

表3 基于小提琴图分析提取的青藏高原各植被类型环境及植被特征的数值范围Table 3 Numerical range of environmental and vegetation characteristics on the Qinghai-Tibet Plateau extracted based on violin plot analysis

3 讨论

3.1 青藏高原各主要植被类型的环境和植被特征

在一些非青藏高原范围或青藏高原局部小范围的植被分类研究中,采用海拔、坡度、坡向等特征参与分类[5,12,30],发现他们有助于提高分类精度(相较于仅采用遥感光谱特征进行分类),但尚未对其在分类中的作用进行系统、定量化的分析,对环境及植被特征差异的认识和应用尚不充分。同时,由于青藏高原范围广阔、环境差异明显,不同区域、同一植被类型的植被与环境特征存在差异[1—3],因此,若要揭示青藏高原植被类型的特征及环境差异,需要集合青藏高原各个区域样本进行环境与植被特征分析,而本研究中提取的各植被类型空间分布的内部核心区在空间上是广泛分布的,且样本量丰富。例如,课题组通过对青藏高原实地考察发现,祁连山区的针叶林主要分布在海拔2800—3400 m范围内,而在水热条件较好的横断山区,针叶林主要分布在海拔3500—3800 m范围内。因此,本研究系统、定量地研究了青藏高原各植被类型的植被与环境特征,在宏观尺度上揭示不同植被类型之间的植被与环境特征差异,并发现大部分环境及植被特征对青藏高原部分植被类型之间的区分度较高,为解决相对复杂的青藏高原植被遥感分类问题,提供了更多差异化的分类特征,可服务于灌丛和草地区分、草地类型细分、高山苔原-垫状-稀疏植被识别和山地垂直地带植被识别等分类的难点问题。

对于海拔变化跨度大、环境差异明显的整个青藏高原来说,并不是所有特征都能体现植被类型之间的特征差异。在非青藏高原范围或青藏高原局部小范围可以体现植被类型差异的坡向、土壤物质含量等特征,在青藏高原整体范围内的差异则较小。例如坡向特征,在山地植被分类中,坡向是区分植被类型的重要特征之一,但本研究发现,在青藏高原全域范围内各植被类型的坡向特征相似性很高(图6),这可能与研究的空间尺度有关,本研究是基于1 km的空间分辨率开展研究,在1 km以上的宏观尺度上可能难以体现出不同植被类型之间坡向特征差异。各植被类型的坡向、土壤物质含量等特征在青藏高原全域范围内的宏观尺度上差异较小,按气候、海拔等分区统计这些特征的频数分布特征可能会呈现出更明显的特征差异。这些特征虽然无法适用于宏观尺度上的青藏高原植被分类,但可用于辅助局域范围的青藏高原植被精细分类。

另外,对于植被与环境特征指标的选择上,应尽量选择遥感上容易获取且能更准确获取的特征指标,即能准确反映不同植被类型之间的特征差异。例如,土壤物质含量数据一般是通过实测数据插值得到的空间栅格化的数据,仅通过遥感数据很难准确反演,即使在土壤类型、植被类型等数据的辅助下反演得到的数据其精度和准确性一般较低,进而导致了分植被类型进行特征统计结果中数据分布离散、反映植被特征差异的能力差等问题(图7)。

3.2 应用价值及展望

青藏高原各主要植被类型的特征及环境差异研究可用于各网格单元的生态环境模拟,这对宏观尺度上(1 km及以上)青藏高原的植被精细分类、自然地带划分、生物多样性和生态系统功能评估、地表物质循环研究等都具有重要意义。在青藏高原植被精细分类中,环境及植被特征差异可作为分类特征来提高植被精细分类精度。青藏高原自然地带划分主要依据植被区系与类型、水热条件、地形差异等植被和环境要素差异[22, 37—39],本文揭示的高原各主要植被类型的特征及环境差异可为青藏高原自然地带划分提供划分依据。在生物多样性和生态系统功能评估中,已有研究表明草原、草甸、沼泽生态环境状况(包含水质、净初级生产力、碳储量和栖息地质量四个方面)的差异与生态系统功能的差异高度相关[40—41],环境及植被特征差异研究是进行生物多样性和生态系统功能评估的基础。地表物质循环及能量交换的相关研究表明,地表C、N、水循环受气温、降水、土壤温度、植被覆盖类型等环境及植被因素的控制[42],本文揭示的青藏高原各主要植被类型的环境及植被特征,可为构建高精度的高寒山地水文模型、碳氮循环模型等提供参考[10, 11, 43]。

本研究针对青藏高原全域,分析了单个特征对青藏高原各植被类型的区分度,在实际应用中可针对研究区内部的特点分区选择特征、多特征联合参与应用。例如,针对横断山区植被分类问题,其植被分布特点是植被的垂直地带性分布明显、各植被类型斑块破碎且混杂分布等,依据其植被分布特点,可以联合海拔、坡度、坡向、年最低温度、净初级生产力等多个特征开展分类。

本研究虽然在一定程度上揭示了青藏高原各主要植被类型的特征及生态环境差异,但受到植被分类数据、环境及植被特征数据等方面的限制,未来可从以下几方面进行改进:1)获取更高质量的植被分类数据。本研究中为提高各植被类别的准确性,选择了各主要植被类型核心区用于特征分析,导致原本分布面积较小的针阔叶混交林和草丛类别中可用于特征分析的像元数过少,其特征统计结果可信度较低。2)获取更高质量的环境及植被特征空间化数据。受限于大尺度土壤温度、土壤含水量、降水量等空间化数据产品的空间分辨率,它们主要反映了1 km及以上空间尺度的植被特征空间差异,模糊了其对应特征的局地细节特征,在更精细空间尺度的上应用需考虑其植被分布特点进行特征分析和选择。同时,受限于遥感物候数据在青藏高原西北部地区的物候有效提取率低,各植被类型参与统计分析的样本量减少,这可能是导致物候特征在各植被类型之间差异小的主要原因。未来研究中可结合更高空间分辨率、更高精度的相关空间化数据产品,以进一步细化各植被类型的特征及环境差异分析。

4 结论

本研究针对青藏高原特殊的地理环境和植被类型,选用植被、地形、土壤、气候4个维度共计58个空间化的指标,通过使用频数分布统计方法对这些空间特征数据开展了定量分析,获得了以下新认识:

(1)净初级生产力、遥感植被指数(包含归一化植被指数和增强型植被指数)、树冠植被覆盖度、土壤温度、年最低温度、年总蒸散发7个指标在灌丛和草地类型之间的特征差异明显,叶面积指数、净初级生产力、遥感植被指数(包含归一化植被指数和增强型植被指数)、树冠植被覆盖度、裸地覆盖度、海拔、土壤含水量、年总降水量、年总蒸散发10个指标在草原、草甸类型上的差异明显,净初级生产力、遥感植被指数(包含归一化植被指数和增强型植被指数)、海拔、土壤温度、年最低温度6个指标在高山苔原-垫状-稀疏植被与其他植被类型特征差异明显。

(2)遥感归一化植被指数、裸地覆盖度、海拔、土壤温度、年最低温度、年总蒸散发、净初级生产力7个指标对青藏高原各类型植被的区分度较高。

(3)针对青藏高原全域范围内的单个特征来说,大部分环境及植被特征对青藏高原植被类型区分度较高,可提高灌丛和草地之间、各草地类型之间、高山苔原-垫状-稀疏植被与其他植被类型等多组植被类型之间的可区分性,有助于解决青藏高原植被精细分类主要存在的灌丛和草地区分、草地类型细分、高山苔原-垫状-稀疏植被识别和山地垂直地带植被识别四个难点问题。

本研究揭示的青藏高原各主要植被类型的特征及环境差异,可用于模拟青藏高原各网格单元的生态环境,从而可为宏观尺度上(1 km及以上)青藏高原的植被精细分类、自然地带划分、生物多样性和生态系统功能评估、地表物质循环研究等提供理论依据。同时,在实际应用中,可针对研究区内部的特点分区选择特征、多特征联合参与应用。