生态产品价值实现模式应用场景及其运行机制

——基于典型案例文本数据的实证分析

2024-05-06李冬青张明雪侯玲玲

李冬青,张明雪,侯玲玲,*

1 北京林业大学经济管理学院,北京 100083 2 北京大学现代农学院,北京 100871 3 北京大学中国农业政策研究中心,北京 100871

“建立健全生态产品价值实现机制”是“两山理论”应用于实践的制度条件,也是发挥生态比较优势、发展生态产品第四产业[1]的制度保障。为建立生态产品价值实现机制,引领保护生态环境和社会经济发展协同的新风尚,各级政府部门高度重视生态产品价值实现的模式探索,涌现出一批试点工程和典型做法,推动了生态产品的市场建设和机制完善。但目前对这些经验做法的理论性总结还有所不足,导致单一的生态产品价值实现模式难以实现多元融合,单个地区的生态产品价值实现模式的示范效应难以实现以点带面。造成这种问题存在的主要原因是开展实践的政府部门对其良好做法仅停留在文本描述层面,发挥其宣传功能,缺少系统和理论层面的总结,进而转化成可借鉴的政策工具。

学术界也持续关注生态产品价值实现的模式和案例研究:一方面,利用经济学理论解释生态产品价值实现的背后机理[2—4]、探索将生态正外部性内化的优化模式[5—6]。例如,高晓龙等[7]认为实现生态产品有效供给需要考虑公众付费、公益组织付费、政府付费及多元付费四类实现模式;谢花林和陈倩茹[8]通过对生态产品价值实现经济内涵的分析,提出“保值、转化和增值”不同目标下的实现模式。另一方面,通过总结归纳多种生态产品价值实现案例,归纳总结实现模式运行所需的社会经济基础条件[9]。例如,张林波等[10]从生态产品使用价值交换角度对国内外实现案例进行分类,并归纳出对应于不同生态产品类型的价值实现模式。虽然这些定性的研究总结了生态产品价值实现背后的机理,为地方实践提供了路径参考;但限于数据的可得性,仍缺少对不同实现模式适宜应用场景的定量总结,影响实践经验的推广和普及。

为定量总结目前主要的生态产品价值实现模式所能应用的场景及运行的机制,本文利用文本分析技术,提取生态产品价值实现典型案例的文本数据,实证检验生态产业化经营、生态资源指标及产权交易、生态补偿和生态修复及价值提升等四种自然资源部推介的实现模式所适宜的自然资本类型、需要的参与主体、以及维护或增进的生态服务类型。归纳总结不同实现模式的理论作用机制和实际应用场景,有助于更广泛地推广典型案例的成功经验做法,更好地提升各地开展生态产品价值实现的效率[11],对更好的利用生态资源和保护生态系统服务功能具有现实意义。

1 研究方法

1.1 理论基础

在传统经济学中, 生态系统一直以来都是经济系统的外生变量, 只是作为“自然要素”存在。所有的生态问题, 只是作为经济增长的外部性来研究, 并没有将生态作为经济的内生变量,更没有把生态作为能产生经济价值的自然资本看待。随着生态问题的产生和频发,挖掘并实现重要性和稀缺性日益凸显的生态资源和生态产品的价值,是保护生态、实现可持续和高质量发展的重要手段。

生态系统的公共属性决定了生态产品价值实现是通过价格机制和政策工具的有机结合,将生态的外部性逐步内部化[12],这一内部化过程蕴含在生态产品价值实现的资本维护、产品生产和收益分配三个方面。生态资本维护方面,自然资本(包括农地、林地、水域等)是生产生态产品最初的资本要素[13],保护利用自然资本是生态产品价值实现的基础。科斯认为只要产权界定清晰,交易成本低,价格机制可以引导市场主体保护利用自然资本。但在现实中,自然资本的产权界定不尽完善,在其保护和利用中会存在一系列外部性问题。例如,我国的林地自然资本中,集体所有和国有的面积分别占17.8%和37.9%[14],缺少明确的产权主体导致森林资源的保护和利用曾一度失序。生态产品和服务生产方面,不仅包括农林牧渔产品、旅游文化等可以直接在市场被交易的生态产品,也包括不能直接被交易的生态服务(例如碳汇);而后者的价值实现需要解决保护生态系统中的外部性问题[5—6,15]。最后是生态收益分配方面,将更多的生态产品价值增益分配给低收入群体,具有正的社会外部性,但这与各方主体的利益相关。解决以上资本维护、产品生产和收益分配三个方面的外部性问题,需要依靠价格机制,也需要政府部门的干预。政府部门将生态产品外部效应“内部化”有不同的政策工具,包括直接投资或购买、法律或行政管控、技术支持和财税补贴等。但在具体的实施当中,政策推行也面临地方特色不突出、协调程度不足等问题[16]。

为了增加政策实施效率,已有文献主要是从个别案例分析生态产品价值实现模式,生态产品实现模式的多样性和适用性有待深化的研究和分析。根据市场和政府的相对参与程度,自然资源部提出生态产业化经营、生态资源指标及产权交易、生态补偿和生态修复及价值提升等四种生态产品价值实现模式。其中,生态产业化经营模式是市场化的价值实现路径,通过对产品明晰的自然资本的开发利用,将生态的正外部性附着在可直接交易的生态服务当中。生态资源指标及产权交易模式将政府主导和价格机制相结合的价值实现路径,政府部门通过限额管控等政策工具,创造自然资本的权益交易市场。生态补偿和生态修复及价值提升模式是政府主导的机制实现路径,生态补偿通过转移支付等直接购买型政策工具,重点保护产权不明晰的自然资本和无法直接市场交易的生态服务类型;生态修复及价值提升主要是通过直接投资或产业发展规划等政策工具,吸引社会资本参与治理,恢复自然资本功能。因地制宜地推广和应用上述四种模式,就要进一步地总结实现模式和具体的自然资本、生态服务和利益主体间的对应关系,归纳不同实现模式的应用场景,结合理论分析和现实条件优化生态产品价值实现路径。

1.2 数据来源与处理

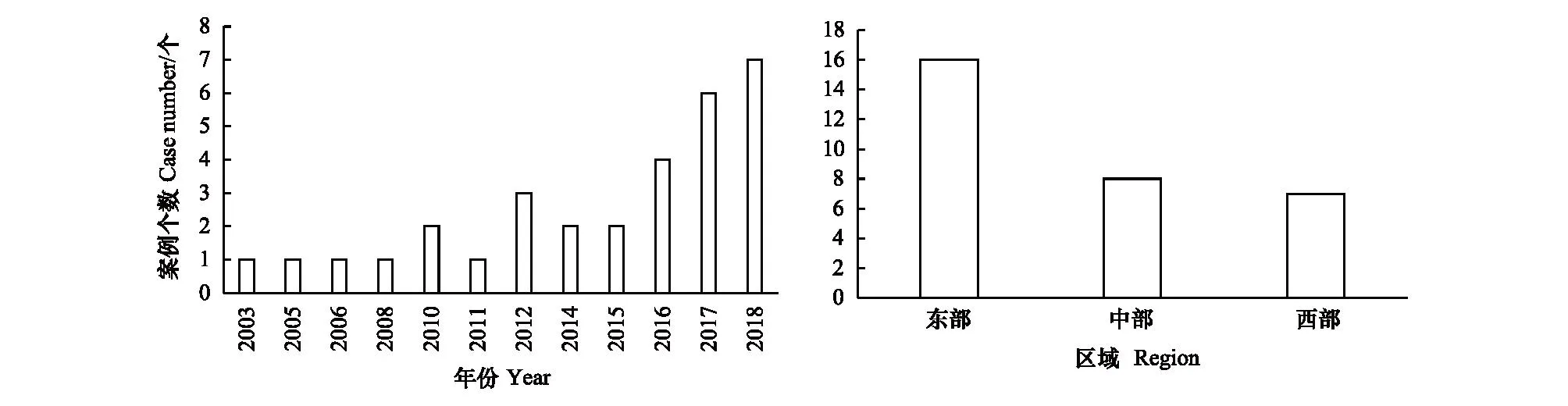

为总结生态产品价值实现模式和自然资本、生态服务和利益主体的对应关系,本研究使用生态产品价值实现典型案例的文本词频数据。首先是案例选择,我们选择31个典型案例进行总结,其中27个来自于2020—2021年自然资源部推介的“生态产品价值实现典型案例”,4个来自于2021年生态环境部推介的“生态保护补偿典型案例”。从实现模式看,生态产业化经营、生态资源指标及产权交易、生态补偿和生态修复及价值提升四种模式分别有10个、6个、6个和9个。从开始时间看(图1),2012年之后开展的价值实现案例有24个,占78%;2018年之后开展的价值实现案例有7个,占23%;一方面说明生态产品价值实现是“生态文明”建设的产物,另一方面说明设计良好的生态产品价值实现模式可以在短期产生效果。从所在的区域看(图1),分布在东中西部的案例数量分别是16个、8个和7个;说明生态产品价值实现和区域社会经济发展水平相关,经济发达的地区更具开发生态产品的经济基础。

图1 生态产品价值实现典型案例时间和区域分布Fig.1 Distribution of typical cases of ecological product value realization

其次是对案例文本信息的提取和量化,分词技术使得从非结构化的文本中提取词频数据来构建一些重要的社会经济变量成为可能。为获取上述案例文本中的数据信息,我们利用Python的Jieba分词库对案例文本进行分词处理。由于Jieba分词库的原生词典库存在冗余词汇,不能根据研究情景进行智能筛选,其自主的分词结果所包含的信息可能针对性不足、缺乏效率[17];因此我们根据生态产品价值实现研究情景,删除一些中性词汇,如“增加、减少、提升、推进”等,自定义词典进行分词,从而提升分词效率。分词完成后,我们利用TF-IDF(Term Frequency-inverse Document Frequency)方法统计词汇的重要性[17]。TF_IDFi,j=TFi,j×IDFi,其中:TFi,j表示特定文件dj中词汇ti出现的相对频次;IDFi,j表示逆文本频率指数,用来衡量词汇的普遍性。TF和IDF的计算公式如下:

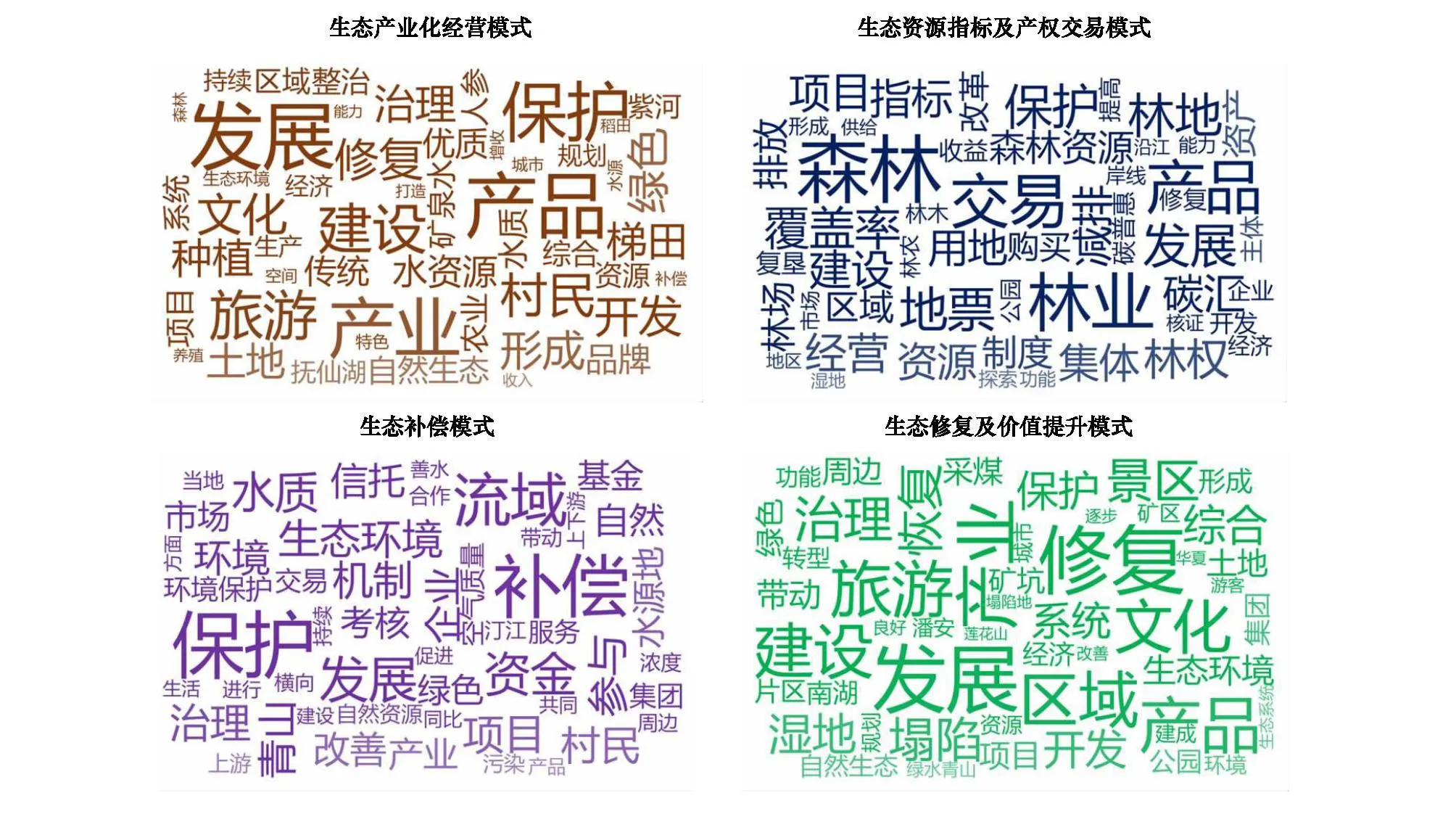

式中,ni,j表示文件dj中词汇ti出现的次数,∑knk,j表示dj中所有词汇出现的次数总和。|D|是语料库中的文件总数,|{j:ti∈di}|表示dj中包含有ti的文件的数目。TF-IDF值越大,表示该词汇的重要性越大,也就可以认为该词具有此类文本某些代表性的特征[18]。根据计算的TF-IDF值,我们绘制了各生态产品价值实现模式词云图,词云图的字体大小反映TF-IDF大小。

从词云图总体分布来看(图2):在我们选取的生态产品价值实现典型案例中,“发展、保护、产品、产业、补偿”等词汇出现的频率较大。这些高频词汇的出现,不仅与上文理论框架中提及的在将生态正外部性内部化中需要注重“资本维护、产品生产和收益分配”一致;也高度反映了生态产品价值实现的成功实践中取得的共识:“发展与保护相结合的理念、以产业产品为依托的方式、注重收益共享的策略”。具体到各模式的词云图分布,对于生态产业化经营模式,“产业、产品、发展、保护”等词汇的重要性较高,也就是说该实现模式主要是通过保护和利用自然资源,发展生态产业、生产生态产品,实现生态产品的品牌价值。对于生态资源指标及产权交易模式,“森林、林权、产品、交易”等词汇的重要性较高,即该实现模式主要是实现林地等自然资源的生态价值,通过对林权、碳汇等指标交易或林产品的开发,实现保护利用森林资源的目标。对于生态补偿模式,“补偿、保护、流域”等词汇的重要性较高,表明生态补偿模式主要是通过对保护者的补偿,实现保护水环境的流域治理。对于生态修复及价值提升模式,“修复、旅游、文化”等词汇的重要性较高,说明该模式主要是通过对废弃土地的综合整治、修复,将其改造成旅游资源,提升其生态系统文化价值。

图2 不同生态产品价值实现模式的词云描述Fig.2 Word cloud map of eco-product value realization modes

上述Jieba分词所得的文本信息仍然繁多,我们根据TF-IDF值对每个案例的词汇取前100个;并根据研究目标,从自然资本类型、生态服务类型和利益相关者类型三个方面,将相近的词汇归为一类。以农地自然资本为例,我们将“农地、农用地、梯田、基本农田”等和农地相关的词汇都归为“农地自然资本”,并将这些词汇的TF-IDF值加总,得到农地自然资本的TF-IDF值,以反映TF-IDF农地自然资本在某个案例中的重要性。除了农地自然资本,我们根据典型案例中出现的自然资本类型,还关注了“林地、水域和废弃工矿用地”。对于生态服务类型,由于支持服务很少在所选的典型案例中提及,我们主要关注“供给、调节和文化”3类生态服务。至于利益相关者,2021年中办和国办印发的《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》提出建立“政府主导、企业和社会各界参与”生态产品价值实现路径,基于此我们选择“政府和企业”作为生态产品价值实现中的利益相关者。此外,生态产品价值实现和自然资本的保护和利用息息相关,农户和集体作为自然资本保护利用的重要参与者,其经济决策和利用方式对生态产品的供给有着重要的影响;因而在生态产品价值实现的利益相关者中,我们还加入了“农户和集体”。经过上述对文本信息的归类整理,我们得出自然资本、生态服务和利益相关者的TF-IDF值

1.3 分析方法

为实证总结不同生态产品价值实现模式的应用场景,我们首先运用最小二乘法(Least square method,OLS)估计方法判断典型案例中的生态产品价值实现模式和自然资本的对应关系,估计方程如下:

Y=∂1NC1+∂2NC2+∂3NC3+∂4NC4+ε

其中,被解释变量Y是表示典型案例的生态产品价值实现模式的虚拟变量。当分析生态产业化经营模式和自然资本的关联时,Y为是否为生态产业化经营模式:如果案例属于该模式,Y取值为1,反之为0。类似的,当分析生态资源指标及产权交易模式、生态补偿模式、生态修复及价值提升模式和自然资本的关联时,Y分别为是否为生态资源指标及产权交易模式、是否为生态补偿模式、是否为生态修复及价值提升模式。解释变量NC1、NC2、NC3和NC4分别表示农地、林地、水域和废弃工矿用地等词汇的TF-IDF值;ε是回归中的随机干扰项。∂是我们关注的系数,例如当Y为生态产业化经营时,∂1系数显著为正,且∂2、∂3和∂4系数为负或不显著,说明农地自然资本和生态产业化经营模式有显著的正向关系。

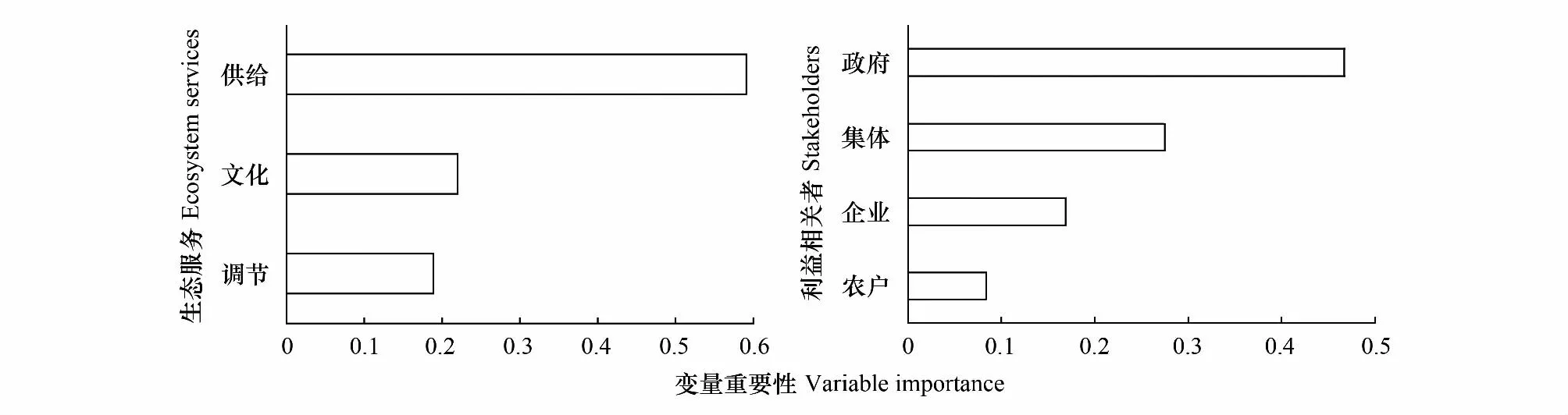

而后,我们利用随机森林方法分别分析3种生态服务和4类相关利益主体变量对识别生态产品价值实现模式的重要性。随机森林(random forest)是机器学习常用的集成学习方法,它利用多个树分类器进行分类和预测。限于篇幅内容,我们对随机森林方法的原理不作介绍,其理论解释详见陈强[19]。相比于OLS回归,随机森林的拟合优度更高,对数据类型和样本数量没有严格的要求,并且可以通过交叉验证获取更为稳健的估计结果。利用随机森林方法主要的操作步骤如下:首先使用自助法搅动数据,抽取子样本进行数据训练;其次在决策树的每个节点进行分裂,选取部分变量作为候选的分裂变量,进行模型验证估计,至方差达到最小;最后在分析变量重要性时,以生态服务中的供给服务TF-IDF值、调节服务TF-IDF值和文化服务TF-IDF值三个变量为例,计算由其中一个变量所导致的残差平方的下降幅度,根据残差平方下降幅度,度量各个变量的重要性,并将重要性排序后绘制变量重要性图。

2 结果分析

2.1 生态产业化经营模式应用场景及其机制分析

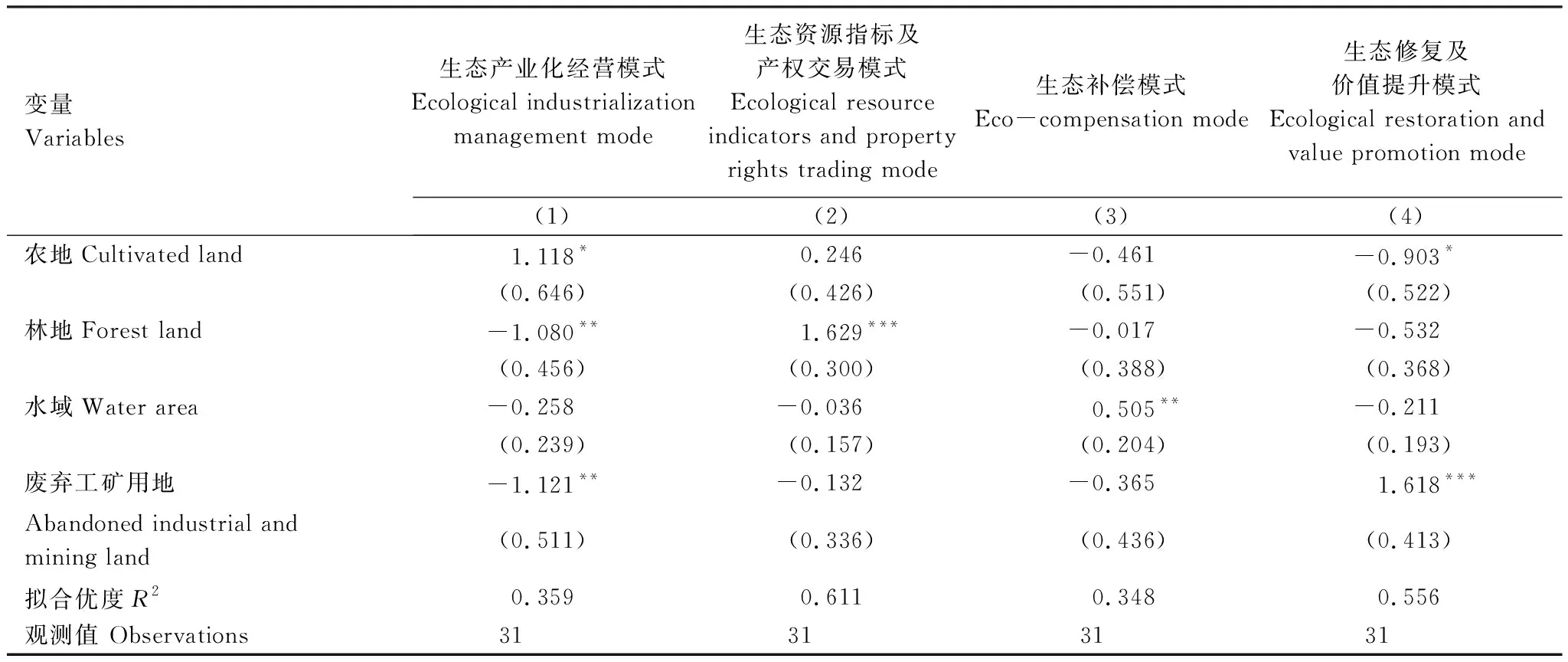

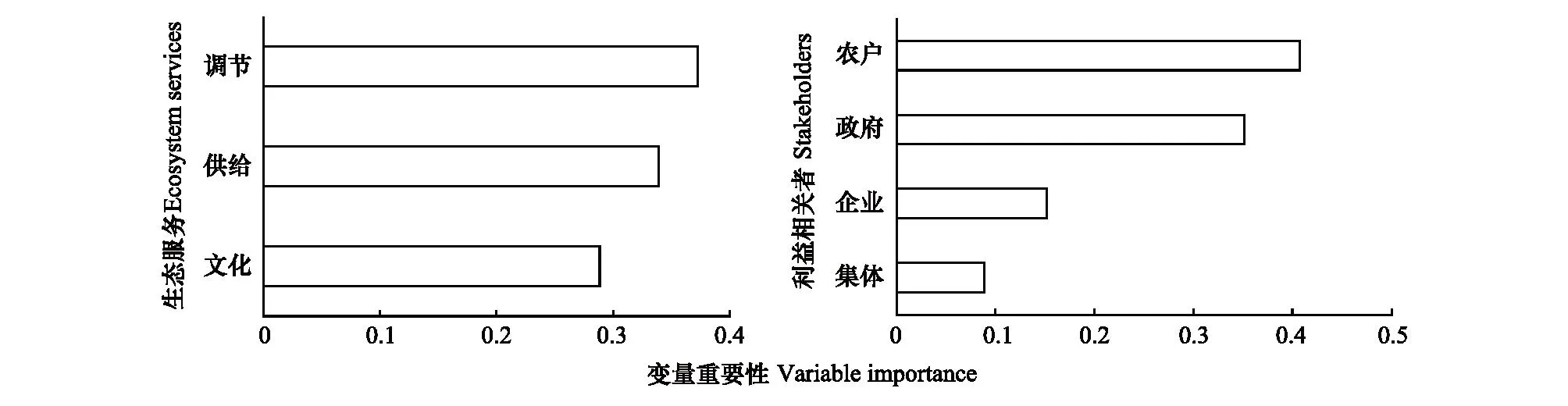

在我们选取的典型案例中,生态产业化经营模式主要应用于农地自然资本。具体地,当因变量是生态产业化经营模式时(列1,表1),“农地TF-IDF值”的系数显著为正,其他自然资本TF-IDF值的系数均为负;也就是说随着词汇“农地”重要性的增加,生态产业化经营模式显性的可能性增加。可能原因在于生态产业化经营模式主要是实现生态系统的供给服务功能(图3),而农地自然资本主要的生态系统服务在于产品供给。在实现农地生态产品价值时,更多是需要选择生态产业化经营模式,通过激励经营主体对农地资源的保护性耕作,生产绿色或生态农产品、农业旅游文化产品,发展“农业+”产业。这不是说林地、水域等其他自然资本无法借助生态产业化经营模式实现其生态价值,也不是说农地只能采用生态产业化经营模式,模式的选择和自然资本的产权及其所要提升的生态系统服务类型相关。

表1 生态产品价值实现中自然资本和实现模式的相关关系(OLS分析)Table 1 The relationship between natural capital and ecosystem service in the value realization of ecological product

图3 生态产业化经营模式所对应的生态服务和利益主体Fig.3 Ecosystem services and stakeholders of the ecological industrialization management mode

在利用生态产业化经营模式实现农地生态系统服务价值的具体实践中,充分发挥市场机制在资源配置中的决定性作用,保障好农户的利益至关重要。图3的利益相关者TF-IDF值重要性分析显示,农户是生态产业化经营模式中最重要的利益主体,其次是政府部门、企业和村集体。这是因为承包到户的农地自然资本的产权比较明晰,对于是否生产生态产品、生产怎样的生态产品,农户在不违背法律政策的前提下具有自主的决策权;而影响农户决策的主要是价格机制。但政府部门也并非旁观者,仍会在生态产业化经营模式中起到关键作用。在生产环节,需要政府部门采取信息、宣传等政策工具,使农户等生产经营主体了解生态农产品,愿意参与到生态农产品的生产过程中,并控制质量。在销售环节,需要相关的认证机构对生态农产品进行核认生态标签,让消费者识别其所需求的生态农产品,实现农产品的生态增值。此外,也需要政府部门规范收益分配规则或用税收协同转移支付等手段,使得生态农产品的部分增益由农户共享。

2.2 生态资源指标及产权交易模式应用场景及其机制分析

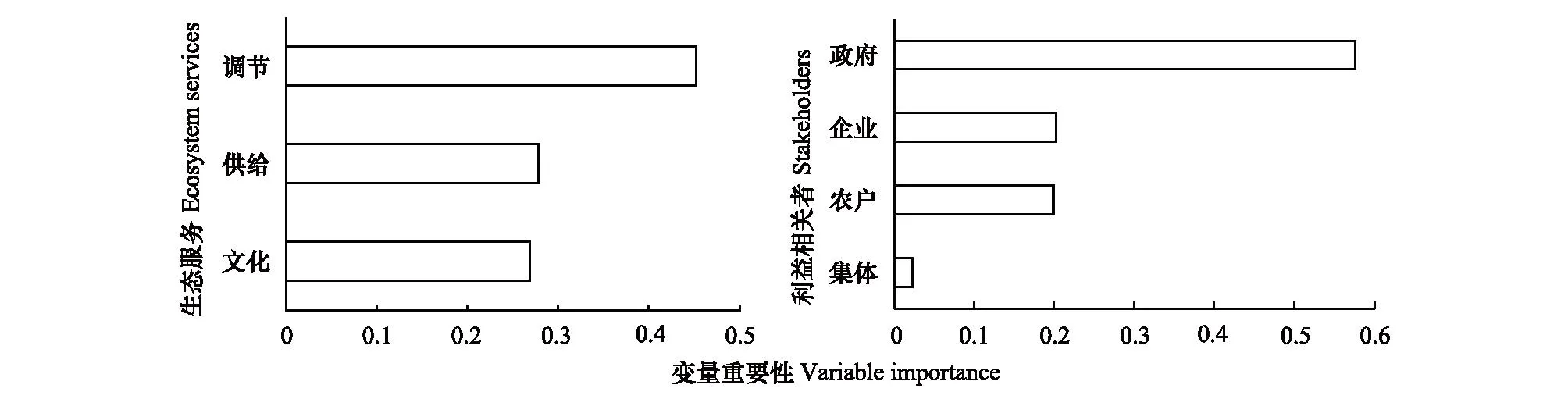

目前的生态资源指标及产权交易模式主要应用于林地生态产品的价值实现。具体地,当因变量是生态资源指标及产权交易模式时(列2,表1),“林地TF-IDF值”的系数显著为正,且远大于其他自然资本的系数;也就是说随着词汇“林地”重要性的增加,生态资源指标及产权交易模式显性的可能性增加。主要原因在于林地具有相对优势的生态系统服务是调节服务(如温室气体调节、水土保持等)[20],而生态资源指标及产权交易模式为增进生态系统的调节服务提供一个解决方案。如图4所示,生态资源指标及产权交易模式和“调节服务TF-IDF值”关联度最强,其次是供给服务和文化服务。

图4 生态资源指标及产权交易模式所对应的生态服务和利益主体Fig.4 Ecosystem services and stakeholders of the ecological resource indicators and property rights trading mode

生态资源指标及产权交易模式运行的前提是产权清晰、资源可量化,产权确立和资源价值量化这些基础性工作就需要政府部门主导,且林地产权改革趋向强化公有产权和统一经营[21]。因此在通过生态资源指标及产权交易模式实现林地自然资本生态价值时,政府部门是重要的利益相关方(图4),将森林覆盖率等量化指标转化为可交易的约束性资产指标,通过政府间的购买实现林地的生态价值。另一方面,村集体和企业市场主体也是重要的利益相关方,村集体可以在保护森林的基础上发展林下经济、木材加工等产业,通过对森林资源的生态保护和开采利用,实现林地的生态产品价值。但在目前的生态资源指标及产权交易模式运行中,因为农户拥有的林地资源分散、规模效应不强等原因,农户的资源潜力和利益尚未被充分重视,挖掘农户的资源存量、赋予农户应得利益是改进该模式的重点方向。

2.3 生态补偿模式应用场景及其机制分析

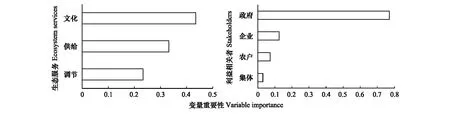

生态保护补偿制度是“落实生态保护权责、调动各方参与生态保护积极性”的重要手段,目前的生态补偿机制主要是应用于水域自然资本的保护。回归结果显示,当因变量是生态补偿模式时(列3,表1),“水域TF-IDF值”的系数显著为正,其他自然资本的系数均为负;也就是说随着词汇“水域”重要性的增加,生态补偿模式显性的可能性增加。这是由于水域自然资本的气候调节服务和水资源供给服务在流域内部属于公共产品,但多数流域是由不同的行政单元组成的,各个行政单元有自身的环境效益或经济利益诉求[22]。为了调节上下游不同行政单元的权责关系,将行政单元之间的外部性内部化到整个流域,克服“搭便车”行为,需要建立了受益者付费和保护者受偿的跨行政区域的流域生态补偿机制。

在生态补偿模式的实际运行中,政府部门处于主导地位(图5)。生态补偿旨在增进的生态系统服务是具有公共物品性质的调节服务和供给服务,例如水土保持和清洁水资源供给,政府部门干预是解决公共物品外部性问题不可或缺的。自2012年首个跨省流域治理试点—新安江生态补偿机制建立[23],全国已有10个跨省流域建立了生态补偿机制[24]。跨区域生态补偿主要是上下游的政府部门根据特定水污染指标签署“对赌协议”:水污染指标如果低于协议值,下游政府给上游政府补偿(受益者付费);水污染指标如果高于协议值,上游政府给下游政府付费(污染者付费)。

图5 生态补偿模式所对应的生态服务和利益主体Fig.5 Ecosystem services and stakeholders of the eco-compensation mode

但生态补偿模式的运作不是政府部门的独角戏,也需要企业和农户的参与(图5)。首先是受政府规制的污染企业面临着转型、减少污染物排放的问题,因为企业点源污染的集中度高,其治理相对容易。其次是农户的农业生产产生大量的面源污染,2017年的第二次全国污染源普查公报数据显示,在主要的水污染物中,农业源占化学需氧量(COD)、氨氮、总氮和总磷排放量的50%、20%、43%和62%。分散的农业面源污染给生态补偿机制的运行带来挑战,需要更多的探索。总之,目前跨流域补偿不仅为其他流域的生态产品价值实现提供借鉴经验,也可以为其他领域(如重点生态功能区)的生态补偿提供参考模式。

2.4 生态修复及价值提升模式应用场景及其机制分析

以上生态保护和利用是生态产品价值实现的重要形式[25],但我国仍有大面积的土地(例如废弃的工矿用地)经过历史上的开发和利用处于生产能力低、生态功能弱的状态。在这种现实情况下,生态修复及价值提升模式有其特定的利用场景。回归结果显示,当因变量是生态修复及价值提升模式时(列4,表1),“废弃工矿用地TF-IDF值”的系数显著为正,其他自然资本的系数均为负;也就是说随着词汇“废弃工矿用地”重要性的增加,与其相关的生态修复及价值提升模式显性的可能性增加。

如图6所示,在实际运行中,由于废弃矿山等土地资源属于国有用地,前期投资量大,私人参与的积极性不足,土地修复需要政府的投资。在符合国土空间规划的前提下,地方政府对放弃土地整体修复、前期开发后,吸引企业等社会资本参与深度治理,发展旅游等产业,提升原废弃工矿用地的文化服务功能。虽然政府直接主导的生态修复及价值提升模式效率高、进展快,但也面临政府资金不足等问题,难以全面推动废弃工矿用地的生态产品价值实现。利用建设用地指标、产业开发规划、税收贴息等经济方式激励社会资本的参与,引导市场投入,是生态修复及价值提升模式可能的发展方向。

图6 生态修复及价值提升模式所对应的生态服务和利益主体Fig.6 Ecosystem services and stakeholders of the ecological restoration and value promotion mode

3 结论与讨论

3.1 结论

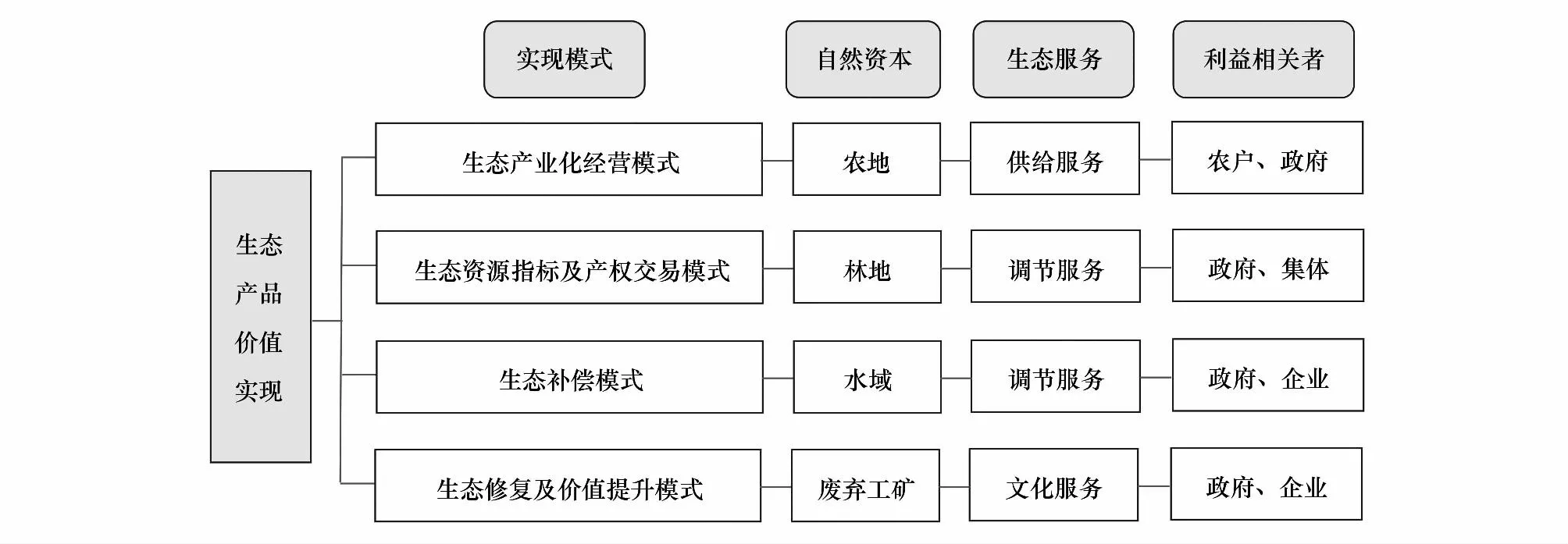

生态产品价值实现的是一个探索“生态优先、绿色发展”的过程,需要开展生态产品价值实现机制试点。2020—2021年,自然资源部先后推出三批生态产品价值实现典型案例,提出“生态产业化经营、生态资源指标及产权交易、生态补偿和生态修复及价值提升”四种主要模式。及时总结这些实现模式的成功经验和应用场景,有助于地方政府部门因地制宜地应用推广这些典型的价值实现模式。本文利用文本词频数据,实证分析了不同生态产品价值实现模式所对应的自然资本、生态服务和利益主体,主要研究结论如下(图7)。

图7 生态产品价值实现模式应用场景Fig.7 Application scenarios of ecological product value realization mode

市场化的生态产业化经营模式比较适用于农地或其他产生可直接交易产品(或服务)的自然资本,价格机制在生态产品或服务的交易中起到决定性作用,政府部门可通过技术支持、宣传培训、产品认证公共服务等政策工具激励生产经营主体参与,达到保护农地自然资本、提升农地生态系统的供给服务功能。政府和市场结合的生态资源指标及产权交易模式比较适用于林地等产权集中、生态资源量便于核算的自然资本,政府部门利用限额设定、创造产权交易市场等政策工具,协调森林等自然资本的严格保护和合理利用,提升其生态系统调节服务功能。目前政府主导的生态补偿模式主要应用于流域保护和治理,通过转移支付等政策工具建立保护者受偿机制[24],以增进水域等自然资本的生态系统调节和供给服务功能。另一种政府主导的生态修复及价值提升模式,主要通过直接投资和市场激励等组合政策工具,对废弃工矿用地等待修复的自然资本开展综合整治,打造旅游文化产业,提升其文化服务功能。

3.2 讨论

探索可复制、可普及的生态产品价值实现模式,是我国生态产品价值实现研究的一个重点[26]。与其他研究相比,本文更清晰的区分了各个价值实现模式所适用的自然资本,以及在不同模式中需要关注的群体和针对的生态服务类型。研究结果对于“建立生态产品价值实现推进机制”具有重要的政策参考价值,相关政府部门就可以根据土地利用类型和生态产品属性来选择借鉴生态产品价值实现模式。

在具体实践中,针对特定情景和变化因素,上述生态产品价值模式的推广和应用需要因地制宜。一方面,随着社会经济发展和技术条件改善,特定的自然资本也会衍生出其他新的生态产品或服务,需要组合利用上述生态产品价值实现模式。例如,农业碳排放测算体系的开发和广泛应用[27],使得“农业碳汇”有望成为耕地自然资本重要的调节服务功能,通过生态资源指标及产权交易或生态补偿模式,实现耕地的碳汇价值。另一方面,随着人们对生态产品和服务的需求变化,生态产品价值实现模式的应用范围更为广泛。例如,乡村旅游和文化服务的需求增加,使得生态修复及价值提升模式也能应用与农村人居环境治理和乡村旅游产品的开发。这就意味着相关部门在对自然资本及其蕴含的生态产品或服务的质量进行核算评价[28]基础上,识别本区域的生态比较优势,也就是具有比较优势的生态产品或服务。建立更精确的资源保护利用机制,更好的判别和灵活的运用政策工具,采取综合性、精准性的手段实现区域特色的生态产品价值。

另外,健全政策机制以协调不同利益主体的关系,尤其是保障小农户的生态收益,对于生态产品价值实现机制的持续运行至关重要。目前的各个实现模式中小农户的参与仍然有限,更好的激发小农户参与仍是有待探索的领域。在生态产品价值实现的实践中,可通过培训示范、政策支持等方式帮助小农户认识生态产品、生产生态产品、获得生态收益。培训示范方面,通过税收优惠或直接补贴激励相关企业开展生态产品种养示范,“做给农户看、带着农民干”。政策支持方面,通过完善农村基础设施(包括道路、网络和物流等),增进小农户与外界市场的链接[29];通过建立小农户绿色金融支持体系,满足其必要的资金需求;通过建立公共保险服务体系,帮助小农户分担生态产品生产和销售中遇到的风险;通过完善税收和再分配政策,制止生态产品开发经营中的垄断现象[30],确保小农户得到应有增益。总之,让小农户积极参与生态产品价值实现,不仅有助于农民增收[31];也有助于建立牢固的基层生态保护体系。

最后,虽然本文利用实证方法试图总结可推广可借鉴的生态产品价值实现实践经验;但由于案例数量有限的问题,研究结果还相对泛化。结合实践中更多的典型案例,利用机器学习等大数据处理技术手段,更细化的总结案例经验和实施问题,是生态产品价值实现模式未来的一个研究方向。此外,利用实验方法或现实数据进一步探索生态产品价值实现的助推方法或政策手段,是生态产品价值实现研究的重点。