赵昌《写生蛱蝶图》文学图像研究

2024-04-27李昊龙

宋朝是我国经济文化教育事业快速发展的朝代,也是我国绘画史上重要的时期之一,王伯敏先生称赞宋朝为“中国绘画史上的鼎盛时期”和“我国中古时期绘画高峰”,宋朝为后代留下了许多珍贵的绘画作品和图画研究。赵匡胤为了加强中央集权和减少拥兵自重的将领,实施了一系列的重文轻武政策,使得重文轻武风气达到顶峰,出现了“满朝朱紫贵,尽是读书人”的现象,儒学的复兴和理学的逐渐兴盛,使格物致知的思想观念逐渐深入人心。

一、宋初图像发展

宋朝时期,印刷业快速发展,使得纸印文本交流逐渐增多,这一时期原先的文本交流的语图分体关系逐渐发生变化,并开始倾向语图合体关系。“语图一体”是中国画从写实走向写意的必然选择,画的叙事功能逐渐弱化,写意功能逐渐加强,当时许多文人也对此现象有所认知,苏轼有感于王维的“诗中有画”“画中有诗”提出了“诗画本一律”,相较于传统“文本时代”的“语图分体”关系,这一时期的“语图一体”关系更加能够表达作者自身情感,使得“文”与“图”成为互译模式。

在宋朝儒学的复兴和理学观念的盛行下,宋代画家不仅是画家,而且以研究理学的文人身份自居,这样的风气使得理学不可避免地对绘画产生了影响。而宋朝经济快速发展,政治体制所带来的文化轻松氛围,使得上至王侯将相,下至黎民百姓都努力追求精神文化的享受。绘画就是这方面的杰出代表,绘画不仅成为教化民众、愉悦百姓的工具,更是这一时期文人的精神寄托,大量的文人投入于绘画创作,表达自己的文人风骨和高尚品格。因此从宋朝起,花鸟画逐渐出现文学化的倾向,其主要的特点就是大量的绘画作品开始出现题画诗。这一现象被文人称为“亦画亦儒”。

这一时期的“图文互译”模式逐渐成为重点,画家的绘画作品从观物方式到创作角度与过程都在发生变化,其作品含有作者“自我情绪的融合”以及“格物致知”思想,除了尽可能在绘画中描写对象的形象外,也十分注重神态和意境的表达,使得画像达到神形一致的效果。

二、赵昌与《写生蛱蝶图》

赵昌,北宋人,字昌字,四川剑南人,宋朝著名花鸟画家。师从滕昌祐,其师善名花异草。赵昌在年轻时,经常带着画具早出,每日对着花卉草木、虫鸟等进行仔细观察和描绘。习惯边观察边调色写生,他的画作经常能够抓住虫鸟的刹那形象,画出它们栩栩如生的一面,因此当时他自称“写生赵昌”,其画作超出常规重墨,有着不同于传统的画笔勾勒方式,墨线之间平滑细腻,极富生机,色彩妙绝,以花鸟善傅色著名,突破了传统的“黄家花鸟”的枷锁,精于用色,清新淡雅,在当时黄筌、徐熙两大花鸟画派中占据一角。

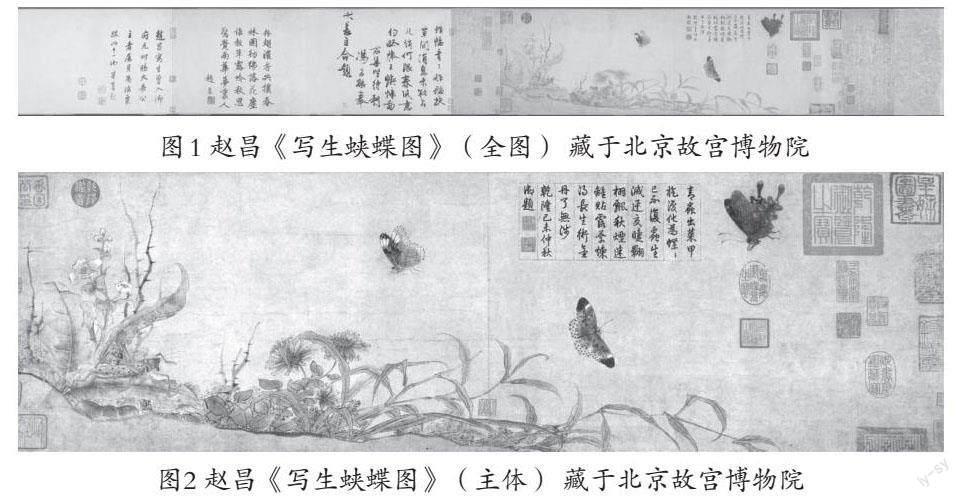

传为赵昌所作《写生蛱蝶图》现存于故宫博物院,彩色纸本,此画主要分为两个部分,分别为画作主体以及题跋和章玺,见图1和图2。

全图主体突出蛱蝶、蚱蜢、秋草等场景,整体构图颜色淡雅,描绘了在秋天田野风尘下的动植物神态,秋草以浅黄与淡绿为主,中间夹以红色,正如秋季时,草木颜色交加,写实如生,略微弯曲的叶子,也象征正值秋季枯黄之样,淡紫色的花在其中更添色彩;轻靈摇荡的蛱蝶在图的上方,栩栩如生的动作以及近如真的色调,使得蝴蝶成为其中的点睛之笔;枯草中夹杂着蚱蜢,蚱蜢面目严肃,虫须向上,蛱蝶和蚱蜢的生动使得原本萧瑟的景色,有着一种别样的生机;在整体笔法上,蛱蝶、蚱蜢工笔细腻,花草则双勾勾勒,整体浓淡适合,勾线富有韵律。据《宣和画谱》记载,赵昌一生画作,有牡丹、山茶、梅、菊等花,有青梅、枇杷、荔枝、李子、柿等瓜果,几乎把平时所见花果都收入画作之中,此外还有鸟、蛱蝶、蚱蜢、兔等动物。宋朝自从画科独立以来,一直都是我国绘画史上一颗灿烂的明珠,宋人通过写生的方法来描写大自然的美好事物,这不仅成为宋代文人的精神寄托,也可以从这些微小之处,体现宋人的精神面貌和思想感情。

据《宣和画谱》记载,当时宋代收藏的花鸟画近半数,为何花鸟画如此兴盛,其一如前文所说,这一时期的儒学和理学的发展,使得格物致知思想深入人心,这种思想除了表现在诗文方面外,也深刻影响着画作,朱熹认为“求之性情,固是切于身,然一草一木皆有理,须是察”,不同于诗文上的治国平天下和穷其理,在画作上,则表现为一草一木都有理的“就近格”。受这一时期政治经济的影响,所处时代仍然是传统的农耕时代,农耕业是人们日常生活中的主流,因此,画家在自己家院子中养殖虫鸟、草木用于画作便是普遍现象,画家本身对于画作的选择倾向于身边事物,花鸟,草虫等便成为画作的主要内容。

除此之外,在宋徽宗时期,宋徽宗对花鸟画的偏爱使得花鸟画迎来了一个新的发展,上层的偏爱使得大批文人将目光投向花鸟画。一草一木皆有理,但这种理也并不是一眼能够看出的,因此长时间的观察和描绘成为画家的选择,长期的理学熏陶与统治者的偏爱,使得花鸟画工笔细致准确,细微到了极致,甚至能够一眼看出翩翩起舞的薄翼,这样逼真的描写也间接促进了画作的生命力与创作的热情,作家在创作作品时,受到“格物致知”思想观念的影响,不光细致描绘世间万物,同时也会将自己描绘时所产生的感情注入其中,使其不再是一幅简单的工笔花鸟画,更有着作者一段人生的感悟。

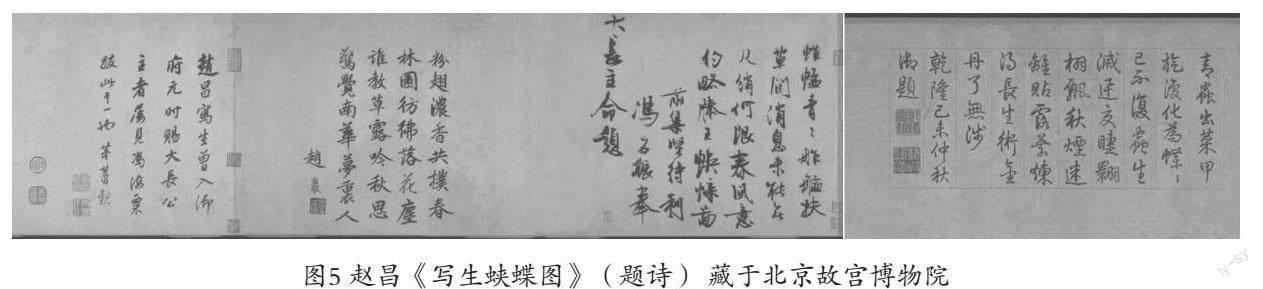

从图3和图4画中我们可以看出,赵昌所画之作,细节细腻,构图完整,工笔极细,除去细致描写外,在神态上的描写也十分精彩。画作除了表示社会共识或思想以外,有着属于作者自己的独特思想。赵昌性格高傲,有文人风骨,不肯向权贵低头。当时的宋人对赵昌作品褒贬不一,如苏轼,他在《书鄢陵王主簿所画折枝二首》中盛赞赵昌:“诗画本一律,天工与清新;边鸾雀写生,赵昌花传神。”此外还有邓椿的《画继》“若赵昌唯以傅色为工,求其骨法气韵稍劣”等评价。北宋前期的花鸟画主要是“黄徐体异”,赵昌融合二体,并有着自己独特的风味,将花鸟的精致和文人的淡雅合二为一,在《写生蛱蝶图》中表现得尤为明显,全图枯草一般的风景,犹如赵昌对当时画家流派的认知,那时黄筌画派已逐渐公式化,萧瑟的风景如同逐渐失去生机的画派。那栩栩如生和挺立的蚱蜢犹如赵昌本人的画作的风格;淡雅的画风,正如赵昌隐逸般的生活。

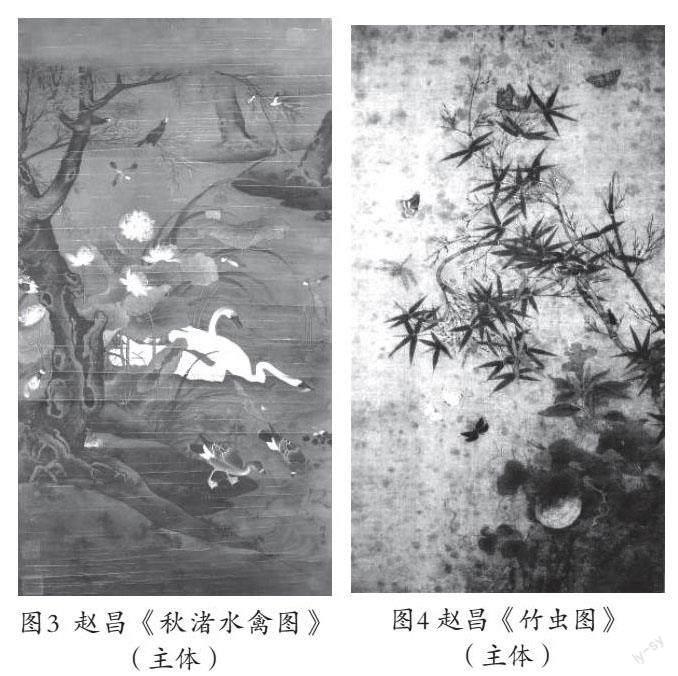

图5中题诗占比在其画作中也相当之大,可以说达到了一半的比例,体现了苏轼“诗画本一律”的观念,卷后共有四则题诗,分别是明董其昌题跋“赵昌写生曾入御府,元时赐大长公主者屡见冯海粟跋,此其一也”;元冯子振的题画诗“蚱蜢青青舴艋扶,草间消息未能无。尺绡何限春风意,约略滕王蛱蝶图”。第一句形容蚱蜢在草叶上爬,其中舴艋是木舟,前有苏轼在文章中将木舟形容为叶子,而在这句中将叶子形容为木舟,更添几分蚱蜢的自由自在,“春风意”何其自在,在本该万物凋零的秋季发出这样的感慨,这难道不是一种意气风发、傲然世间的豪爽吗?“滕王”指的是滕王元嬰,画家,善画蝶,这里作者用这样的手法来评价赵昌作品写生水平之高。元赵岩题诗“粉翅浓香共扑春,林园仿佛落花尘。谁教草露吟秋思,惊觉南华梦里人”,生机盎然的蝴蝶和散发着花香的花朵点缀着本该是枯秋的一幕,秋去秋来,无论是繁荣的春景,还是凋零的秋景,身前的繁华,身后的萧条,都如同梦里一般,使得原本画作的意境更上一层楼。乾隆题诗“青虫出菜甲,起复化为蝶;蝶已不复虫,生灭迅交睫。翮栩飘秋烟,迷离贴露叶;炼得长生术,金丹了无涉”。乾隆喜爱题诗,虽然许多题诗被人诟病,但此诗在此相当不错,青虫蝴蝶一生之短、之快,生死眨眼之间便过去,生机盎然的花草最后还不是要变成枯草,但却有着枯草重焕生机之时,生与死轮回不止,前者由生到死,后者由死复生,看似生机凋零的秋季,却有充满生命力的菊花、菜花,以及那翩翩起舞的蛱蝶,还有那自由自在的蚱蜢,使得这画精妙绝伦。

文人在中国传统绘画上题诗已久,诗画发展从唐宋开始就已经逐渐紧密,元时诗人杨维桢曾言“故能诗者必知画,而能画者多知诗,由其道无二致也”,诗画结合、图文互译的关系,已然成为人们赞赏诗与画的美学标准,宋朝时就已经相当流行,以诗为考题,考验画师能力,一些优秀的画作和诗作,也常常相互结合,在诗歌世界中别有一番风味。诗画艺术脉脉相通,题画诗就是两种艺术的结合体,许许多多的题画诗不再是单纯的艺术鉴赏,更多地与当时的政治生活和人生经历有所牵连。如元好问为题画诗的发展作出了极大的贡献,他的题画诗几乎每一首都与社会现实政治生活有关,从不同的角度来反映他对现实生活和人生之旅的认知,无论是花鸟画还是人物画,都是他现实主义诗作中的重要组成部分,这些诗作涉及社会动乱、民生疾苦、烽火硝烟、人民理想信念等诸多方面,这使得许许多多的题画诗与画作本身充满着强大的生命力和强烈的时代精神,现在看来,仍然能够感受到强大的感召力。

三、结语

前文所提到的图文合体关系正是这一时期渐渐兴起的,诗画关系是文学与图像关系中的重要组成部分。古希腊西蒙尼德提出的“诗是有声画,画是无声诗”的观点,可以说得上是有关诗画关系较早地论述了,在中国,宋元时期随处可见的诗意图和题画诗,就是关于诗画模式的两种典型形态。诗画模式主要有两种(或者说三种状态),即诗先图后,图先诗后,亦或者说是图模仿诗,诗解释图,以及诗引申图意。题画诗的存在其实很早,可以追寻到魏晋时期,这时的题画诗,只是客观描述画作,就是我们所说的“诗解释图”,但就其本身而言,这种关系,诗与画是分离的,有时候甚至都不在同一个画面上,例如魏晋时期的“画赞”,杜甫的《画鹰》,白居易的《画竹歌》等,虽然也有一定诗文修辞,但并没有让两者的关系和谐存在。赵昌所作《写生蛱蝶图》为图先诗后,但却更进一步。宋元时期是题画诗的兴起时期,真正的题画诗也正是诞生在这个时期,最开始的题画诗,诗不作逾越,更多倾向解释画作,但这类画作效果不佳,逐渐发展为诗引申画意,文本和画作共享同一内容,这一新形式,不仅使得诗成为画作不可或缺的一部分,也使画作整体意境更上一层楼,于是这种关系逐渐被普遍认可,苏轼提出的“诗画本一律”即是如此,形成了“画不足之,题以发之”的形式。由此可见,宋元以来的题画诗,主要功能已经不再是简单的“诠释画作”,而是“引申画意”,通过“扬长避短”,将诗的悠远的深意长表现出来,大大超越了图画本身,成为画外之音,成为绘画不可缺少的一部分。

作者简介:李昊龙(2000—),四川资阳人,硕士在读,研究方向为中国古典文献学。