科技创新添动能,绿智融合促发展成都轨道集团构建“轨道营城强企”新格局

2024-03-18成都轨道交通集团有限公司技术信息部

文:成都轨道交通集团有限公司技术信息部

成都轨道集团积极推动技术创新、绿智融合发展,以数智赋能固基,打造“市民地铁”践初心;以科技创新强企,打造“现代地铁”提能级;以数智轨道营城,打造“城市地铁”树典范。

成都轨道集团以智慧蓉城建设为牵引,先后颁发了《智慧城轨发展纲要及行动计划(2.0 版)》《绿色城轨发展行动方案》《数智化发展顶层规划》,以创新引领、数字赋能、绿智融合“三位一体”的顶层布局,一盘棋推动成都轨道智慧化、绿色化建设,促进智慧城市与智慧城轨双向赋能、协同发展,助力提升智慧城市高效敏捷治理水平。

一、以数智赋能固基,打造“市民地铁”践初心

“高效准点”提供卓越出行新体验。秉持“人民地铁为人民”初心,凝聚“文明365”匠心,锚定“打造世界一流轨道交通综合运营商”决心,提供“安全、便捷、优质、高效”的轨道交通出行服务。自2010 年9 月27 日地铁1 号线开通以来,相继以高水平开通了14 条线路,形成了“米+ 环+ 放射”城市轨道交通绿色出行网络格局。聚焦大规模线网发展需求,持续提升运营保障能力,建设了智慧调度指挥系统,构建多场景网络客流预测模型,推动运力与客流精准匹配,持续提升线网运营水平和城市通勤效率。累计安全生产4900 余天,运送乘客突破114 亿人次,网络列车运行图兑现率100%,网络列车准点率99.999%,高峰期最小行车间隔压缩到2 分钟,轨道交通发展指数、效率指数、服务指数和安全运营指标等均位居行业第一方阵。

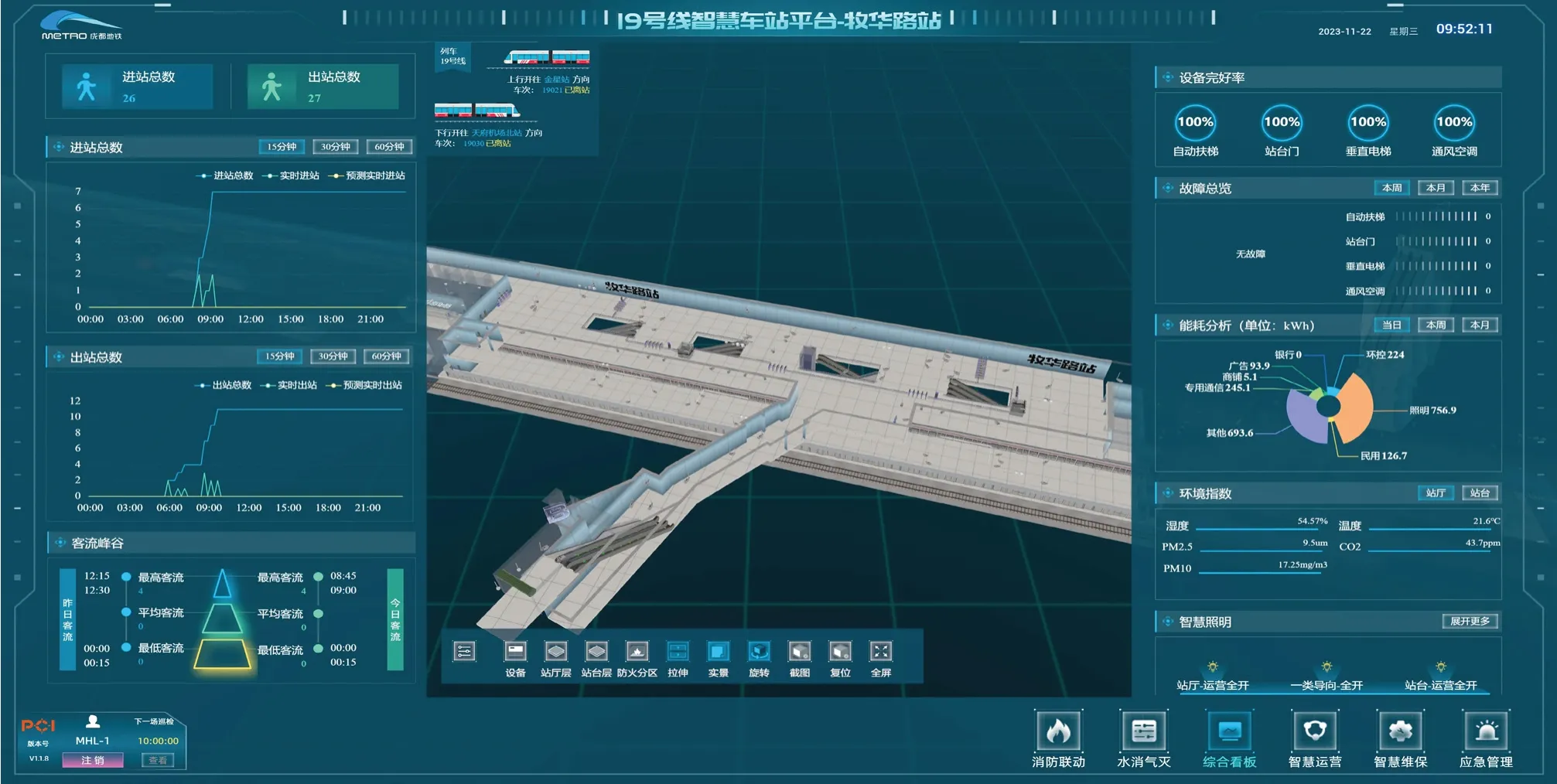

“智慧服务”展现人民地铁新面貌。打造全网智慧安检、智慧票务、智慧测温“三合一”智慧乘客服务平台,构建了国内首个600 公里超大线网、全通道无接触式“无感乘车”的AI 智慧地铁出行生态,荣获国务院国资委数字场景创新专业赛三等奖。在第四期线路全面推广集合“智能客服中心、智能导乘屏、智能售票机、智慧边门、多媒体站台屏”于一体的无人化自适应诱导服务场景,提高乘客出行效率及无感服务品质。实行“直达+普线”的运行组织方式,实现18 号线33 分钟从市区直达天府国际机场,19 号线二期30 分钟贯通双机场,满足乘客的高效出行服务需求(图1)。增强成都地铁APP 门户溢出效应,实现人脸识别过闸(图2)、智能乘车导航、列车实时位置呈现、拥挤度动态展示、站点周边美食休闲旅游信息查询等便民功能,与重庆、西安、南昌、郑州、广州、上海、天津7座城市实现跨城扫码互通,为乘客提供舒适、便捷、多元的品质服务体验。

图1 成都轨道交通19 号线智慧车站平台

图2 人脸识别过闸设备

“集客效应”引领绿色低碳新风尚。立足乘客视角、乘客思维,围绕“文明、低碳、智慧、全龄友好”四大出行场景,制定成都地铁服务品牌发展纲要,强化“文明365”服务标准建设,精益求精提升运营服务质量,荣获“全国交通运输榜样品牌”。犀浦站、成都东客站在全国首次实现地铁与高铁“同台换乘”及“安检互信”,换乘时间由10 分钟缩短为2 分钟,获得国家相关部委高度评价,荣获“第三届全国优质服务大赛优质服务项目奖”。深化实施“绿色织网”行动,大力推动“地铁+ 公交”双网融合,实现地铁公交二维码互联互通,探索推进“地铁+ 专车+ 共享单车”联运合作,着力构建城市公共交通绿色出行体系。拓展绿色低碳生活圈,融入“碳惠交通”成都市绿色出行积分体系,挖掘绿色出行商品消纳积分的闭环应用场景,推动公共资源科学配置和公共服务普惠共享。

二、以科技创新强企,打造“现代地铁”提能级

技术创新实现运营维保“增效率”。以技术创新为设备安全赋能,不断夯实运维管理基础。深入推进智慧维保,创建了“一网三中心”网络化维保管理体系(生产辅助业务承载网、智能调度中心、健康分析中心、在线监测中心,图3),建设了设备管理网及点巡检系统等40 余项数智化应用系统,提高运维质效。实现了弓网在线监测、道岔缺口监测、信号设备故障的智能定位、通信设备告警信息监测等功能,完成轨道“三大件”上线投用,提升设施设备智慧化运行管理水平。创新基于数字孪生的智慧消防联动场景,直观、高效展现站厅火灾、列车阻塞工况下的全域联动,提供安全高效的应急技术保障。开发了可视化机房智能巡检、机电远程巡检及自诊断等智慧维保功能,提升了设备日常巡检工作效率。完善了消防渗漏监测、给排水汛情预警、自动扶梯运行预警、线网设备健康平台等智慧辅助决策功能,促进了设备状态可监控、健康趋势可预测、故障处置可预控的现代化管理效率提升。

图3 智慧维保“一网三中心”

绿智融合深化建运降耗“显效益”。全面运用移动互联、云计算、大数据分析等技术,形成“智能、精确、高效、节能”轨道交通绿色建造运营模式。开展富水砂卵石及复合地层减振降噪机理及措施综合技术研究,建立了成都轨道交通建设减振降噪措施设置技术标准。开展智慧地铁车站不限定边界形态的建筑布局优化研究,高效整合地下建筑空间布局,在第四期建设规划线路和资阳线中增加了资源经营面积共计约25730 平方米。采用基于BIM 技术的地铁装配式机房施工方案,有效缩短建设工期,降低建设成本,提升工程质效,促进建造工业化发展。开展智慧能源管理系统建设,构建线网“能源一张图”及“线网-线路-车站”三级能源调度管理体系,实现地铁能耗评估预测和精准管控,确保绿色低碳发展落实见效。全面推广通风空调风水联动控制系统成果,通过运算逻辑和控制策略,实现精准控温和高效用能。

科创体系促进成果转化“强效力”。坚持“在推进科技创新和科技成果转化上同时发力”,构建了“统筹有序、权责明晰、运行高效、放管有度”的科技创新体系,激活创新创造活力,进一步畅通科研、试用、推广渠道。开展了绿色城市轨道交通设计及评价标准、5G 公专网、城轨云技术、基于碳化硅牵引逆变器和永磁同步电机的牵引系统、双向能量反馈节能技术、列车应急监测及智慧辅助驾驶系统、基于云技术的轨道交通弱电系统融合技术研究及阶段性成果应用,建设了可承载生产、管理、经营、政务全域业务的超大容量、超低延时的骨干传输网、符合国家A 级机房及等保2.0 第三级标准的“一主一备、远程灾备”同城双活数据中心、2025 智慧型全自动行车试验平台,首创了基于车载双模TAU 的车地无线通信系统互联互通技术,突破了高膨胀、高瓦斯风化泥岩地层超长地铁暗挖隧道施工风险,攻克了高富水砂卵石地层盾构掘进世界性难题。采用了具备整体降噪、轻量化、温湿度自适应调节等先进技术的4A 编组列车,该列车车辆是国内目前最快的城市轨道交通车辆之一,速度达到160 公里/小时,跑出成都轨道交通“新速度”。荣获了国家优质工程金奖、中国土木工程詹天佑奖、中国建设工程鲁班奖、中国建筑工程装饰奖、中国安装工程优质奖、美国设计大奖、四川省“李冰奖”、四川省安装工程优质奖等数十项行业大奖,超50 个项目被评为省、市优质示范工程。

三、以数智轨道营城,打造“城市地铁”树典范

构建“5+2”业务布局,全力践行轨道营城使命。积极融入和主动服务成渝地区双城经济圈建设及成德眉资同城化发展,以建设践行新发展理念的公园城市示范区为统领,按照“轨道引领、公交优先”决策部署,持续壮大轨道建设、轨道运营、TOD 营城、轨道生活和轨道产业5 个轨道核心业务,着力打造教育文化和数字经济两个战略支撑平台,坚持多元融合可持续发展理念,为推动成都轨道交通高质量发展奠定坚实基础。

推进站城一体融合,优化轨道城市空间布局。坚持“城市发展最优、乘客体验最优”原则,营建以轨道站点为城市公共中心的高效、低碳、便捷、智慧城市。率先构建了TOD 开发全周期政策体系,大力推动TOD 全球开放合作平台,助力成都加快打造全球TOD 典范城市。截至2023 年底,19 个TOD 项目已入市亮相,首批11 个TOD 示范项目完成交付,加快形成公园城市TOD 项目标杆集群。发挥空间开发引擎作用,引领轨道生活服务发展方向,通过“商业+科技”“商业+艺术”“商业+ 潮玩”等模式,扩大商超、智慧小站、商业方舱等业务规模,以科技化、数字化、绿色化的轨道生活服务布局,丰富一站式服务的“人·轨道·生活”综合生态圈。

引领城市发展格局,擦亮“三城三都”城市名片。以构建世界级轨道交通版图为目标,统筹布局以成都为中心枢纽的多层次多制式轨道交通网络,助力推动“三城三都”世界文化名城建设。将文化、艺术、科技与轨道空间的生动融合,打造世界级的“地下文化走廊”、国际范的“文化名片”、蜀都韵的“地下流动文化博物馆”等,彰显中华文明和天府文化特色魅力,让新文旅概念真正走进市民和乘客的通勤生活。坚持系统思维、乘客思维,打造承载城市服务的“科技+数字+智慧”场景,为2023 年成都第31 届世界大学生运动会提供了坚强的公共交通运输保障,为国内外乘客友人留下温暖的印记,将绿色、智慧、活力、共享的大运理念融入城市血脉,充分展现轨道交通对现代化品牌城市高效运转的基石支撑作用。

成都轨道集团正以全新的姿态做好迎接新发展机遇的准备,以源源不断的绿色公共交通保障,为成都超大城市发展注入强劲动力,以更加安逸巴适、安全平稳的轨道出行服务,全力兑现广大市民和乘客对幸福美好生活的期待,以便捷通达的轨道交通绿色织网,构建绿色宜居韧性的智慧之城,向世界展示成都轨道助力城市高质量发展的担当与使命。