“学校离村”与“教育进城”:新时代乡村学校发展的格局转变与治理转型

2024-01-30刘丽群熊燕妮

刘丽群, 熊燕妮

(湖南第一师范学院 教育学院, 湖南 长沙 410205)

党的二十大报告指出,“全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村”,要全面推进乡村振兴,最基础最关键的领域则在教育,难点堵点也在教育。在我国,小学共有157 979所,其中乡村小学86 085所,另还有乡村教学点79 193个[1]。乡村学校①作为我国教育体系的“神经末梢”,是城乡教育质量不均等的“重灾区”,是中国教育现代化的“最短板”,其发展不仅关乎建设高质量教育体系目标的实现,更直接影响乡村振兴战略的实施、全面建设社会主义现代化国家宏伟蓝图的实现。美国公立教育之父贺拉斯· 曼曾说,每一所乡村学校均被视为共和国建设的堡垒[2]。为夯实建强这一“堡垒”,近年来,国家先后出台了《国务院办公厅关于全面加强乡村小规模学校和乡村寄宿制学校建设的指导意见》《教育部等四部门关于实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》等系列政策文件,并取得了实质性的改革成效。2021年2月发布的《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》以及中共中央办公厅、国务院办公厅于2023年6月印发的《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》都再次强调,要“办好必要的乡村小规模学校”,但乡村学校的日渐消失却是毋庸置疑的现实。与20世纪“村村有小学”的办学格局相比,学校开始陆续“离村”,教育逐步“进城”,教育的重心从村落转移至城镇,乡村学校发展格局的实质转变必然带来治理范式的根本转型。

一、乡村学校“离村”的时代背景

学校总是时代的先声与社会的缩影。“在胡麻营乡,只有一个单位挂着县里的牌子,那就是‘丰宁满族自治县希望小学’”[3],这是《村落中的“国家”--文化变迁中的乡村学校》开篇所描述的20世纪90年代乡村学校的场景。这一时期,“高中、初中、小学三级学制基本上与县、乡(镇)、村三级政制相平行”。乡村学校是“村落中唯一的国家机构”,有着“不可替代的身份”[3]。几十年过去了,时代在发展,乡村学校所依托的乡村、人口等要素都在发生变化,乡村学校进入了新的发展坐标系。

1. 人口进城助推教育随迁

工业化、城镇化是人类社会走向现代化的必然进程,是中国经济社会发展的基本走向。这不可避免地带来了农村劳动力向城市的流动以及子女教育的随迁。数据显示,2022年我国城镇化率达到65.22%[4]。城镇化进程的加快,农民进城务工的同时,子女的教育也随之进城。2022年,义务教育阶段在校生中进城务工人员随迁子女1 364.69万人(其中,在小学就读969.86万人,初中就读394.83万人),农村留守儿童为2 271.07万人[5],这意味着有超过三分之一的农村儿童进城就读。而且,小学教育城镇化率及其增速始终快于常住人口城镇化率增速(见图1),小学教育城镇化率高出人口城镇化率10%-15%。这意味着“教育进城”而“家庭未进城”。一方面,子女随着进城务工人员而被动进城接受教育;另一方面,一部分农民为了子女接受优质教育而主动选择进城。这两股力量的叠加,客观上抽离了乡村人口与学龄人口。有研究预测,到2035年,中国城镇化率将达到72%[6]。根据诺瑟姆曲线以及大多数发达国家城镇化的经验,城镇化率为30%-70%是城镇化快速发展区间[7],只有达到80%才会逐渐收敛并长期稳定。这意味着,人口进城以及由此而带来的教育随迁,将是我国乡村教育改革与发展在较长时间内一直要面对的客观现实。

图1 我国城镇化率和小学教育城镇化率十年变化情况②

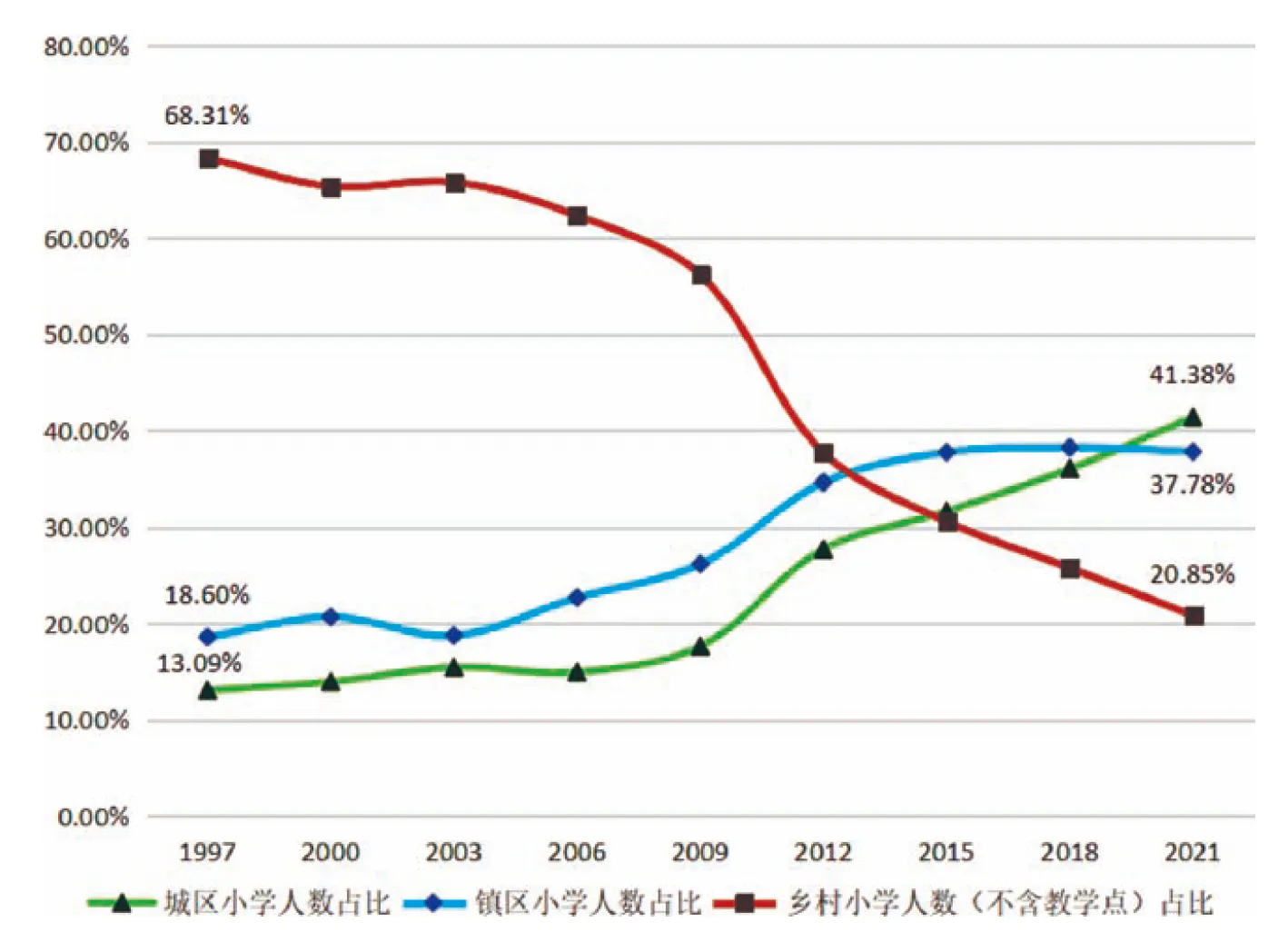

2. 出生锐减加速学校空无

人口尤其是学龄人口的规模直接影响着教育供给。近年来,我国人口出生率逐年下降,从2017年的12.43‰降到2022年的6.77‰[8];出生人口从2016年的1 883万人降到2022年的956万人,6年时间减少了近一半,是61年来首次负增长[9]。与此相随,学龄人口也在大幅减少,2021年全国小学在校学生为10 779万人[1],而到2035年,我国小学阶段学龄人口总规模将减少至5 620万-6 314万人,约减少4 560万-5 254万人[10]。我们调研的某中部省份M县,总人口不到40万人,2009年出生人口为4 182人,2010年为4 750人,2011年为5 041人,到2013年增至5 593人,但2022年出生人口减至2 502人,预计2023年将减少到2 000人以下,10年减少了64.24%③。还需特别关注的是,在学龄总人口逐年下降的整体趋势下,乡村学校的学生人数以及所占总学龄人口的比例在更快地下降。数据显示,1997年,有68.31%的学生在乡村小学就读,但到2021年,在乡村小学就读的学生人数只占到了20.85%(见图2),减少了三分之二以上。具体来看,乡村学校就读人数的减少,既是因为学龄人口的不断进城,也是因为乡村出生人口的锐减。这两股力量的同向叠加,使得本来岌岌可危的乡村学校“雪上加霜”,学校连年萎缩并趋于空无。在国家乡村振兴战略持续推动以及政府极力保留等系列保护举措的前提下,这种情况仍然成为事实而且在逐年加剧。乡村学校建好了,学生却流失了。2012年,全国乡村学校中共有3 652万在校生[11],到2021年,已减少至2 247万人[1],10年间减少了约1 400万乡村在校生。

图2 1997年以来我国小学生在城区、镇区和乡村等不同区域就读比例分布④

3. 迁徙社会催生教育流动

“流动”是当前中国社会的重要特征[12]。表面来看,乡村人口的进城是城镇化推进的结果,但究其实质,是中国的乡村社会已从乡土中国向流动中国、城乡中国和迁徙中国[13]转型,乡村学校赖以生存的乡村社会根基发生了根本性动摇和整体性转型。历史地看,农业生产长期处于我国社会生产的核心地位,而土地作为农业生产的主要生产要素是固化的,这决定了乡村人口长期工作、生活于相对固定的地区,人口的空间流动性低。按照费孝通《乡土中国》一书的概括,中国社会的基本性质是“乡土性”和“地方性”,“直接靠农业来谋生的人是粘着在土地上的,以农为生的人,世代定居是常态,迁移是变态”[14]。随着农地关系的转变、户籍制度的打破,以及经济体制改革、人口结构和政策转变等多方面因素的影响,农民从依附于土地、“粘着在土地上”,慢慢开始了离土不离乡的过渡并最终进入离土又离乡的迁徙时代。这种流动逐渐地从无到有、从少到多、从较多到巨大并蔓延至整个社会。农户生计的转型和生活方式的转变,从根本上影响着乡村教育的改革与发展。

二、“教育进城”后乡村学校发展的格局转变

法国著名农村社会学家孟德拉斯 (Henri Mendras)在其经典著作 《农民的终结》中提出,“20亿农民站在工业文明的入口处,这就是在20世纪下半叶当今世界向社会科学提出的主要问题”,“工业化和城市化的铁律打破了原有的平衡,震撼和改变了整个社会结构”[15]。工业化和城市化正改变着乡村,改变着乡村的教育,新时代“存在”乡村的学校不仅变少、变小,也变远了。旧的发展格局在打破,新的乡村教育体系正形成。

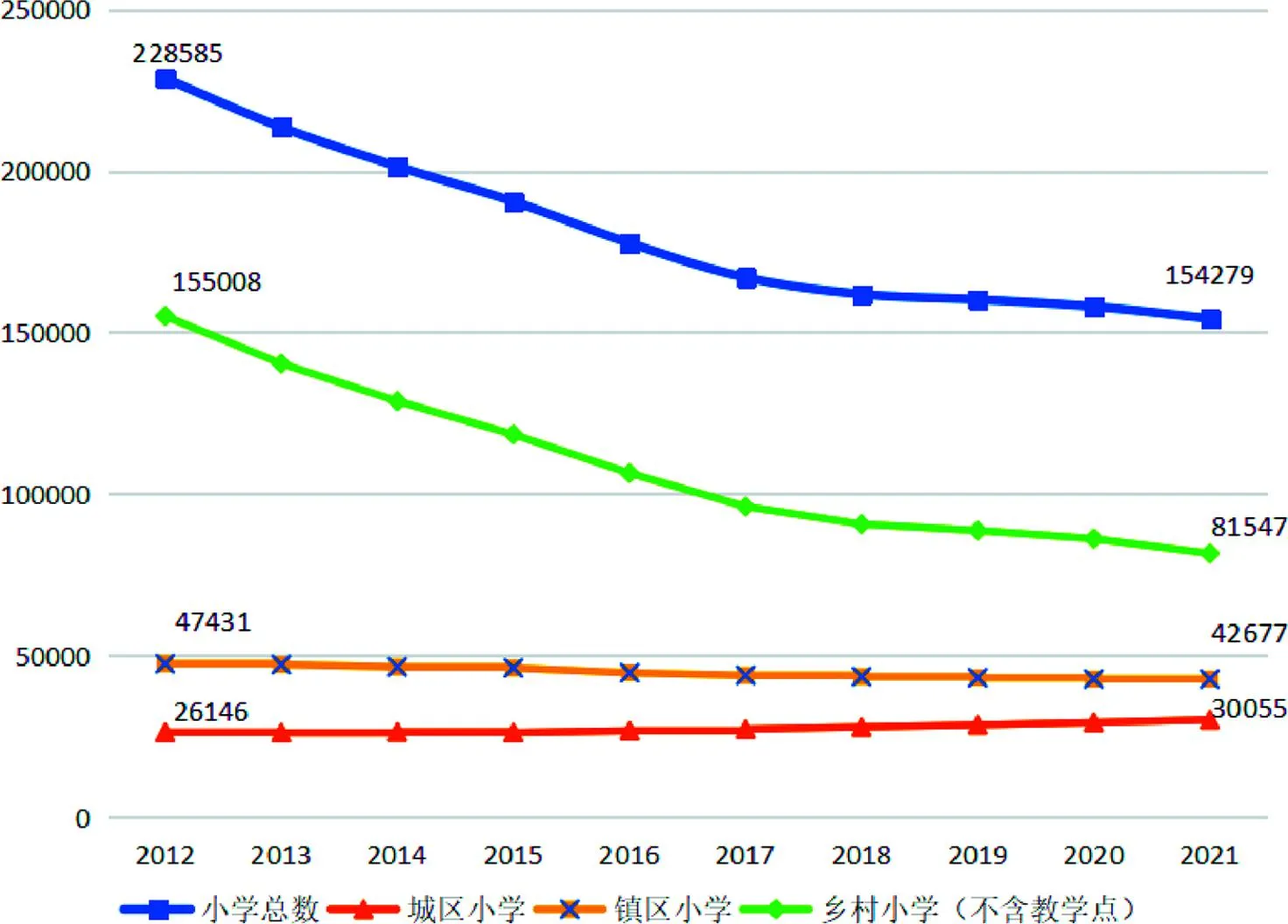

1. 布点骤减且学校逐步在村落终结

乡村学校以村为主的空间布局,大体形成于20世纪80年代。1980年,国务院发布的《关于普及小学教育若干问题的决定》,正式提出要在全国基本实现普及小学教育的历史任务,并要求把责任落实到村一级政府机构。这一时期,对农村教育实行“分级办学、分级管理”的体制,农村小学由乡村共办共管,以村为主[16]。进入20世纪90年代,我国一直保持着“村村有小学”的状况。1996-1997年的统计数据显示,“全国共有 53.5万所乡村小学、74.01 万个行政村,另有约 18.70万个教学点,每个行政村的小学占有率约为0.976”,形成了“村村有小学,一村一校”的乡村小学发展格局[17]。近年来,国家极力保留乡村学校,越来越强调要建家门口优质学校,而且通过乡村教师支持计划等多种倾斜政策扶持乡村教育振兴,但村小似乎在不可逆转中走向自然消失,乡村学校的布点发生了空间位移,小学的主阵地与主战场不再在村落[18]。2012年我国有乡村小学155 008所,但到2021年只有81 547所(见图3),有接近一半的村小消失。而2021年,我国共有行政村481 339个,自然村2 360 875个[19],形成了6个行政村29个自然村分享一所村小的格局。我们调研的M县,平均15.5个行政村才有一所乡村小学,如果将教学点计算在内,则平均5.4个行政村有一所小学或一个教学点。进一步比较发现,从1996年到2021年,行政村减少了25.9万个,减幅为34.96%,而乡村小学减少了45.3万所,减幅高达84.76%,乡村小学的减幅远大于行政村的减幅,小学越来越不设在乡村,儿童也越来越不在家门口上学。中国教育在失去乡村,中国乡村正失去教育[20]。

图3 我国城区、镇区和乡村等不同区域近十年小学学校数变化④

2. 规模小微且向“麻雀校”甚至“无人校”发展

在乡村教育发展的繁荣时期,除了散点分布的教学点,还有自然村小学、行政村小学、乡村中心小学等多种学校类型,但随着乡村教育的整体性萎缩,乡村学校的发展格局发生了变化。一方面,乡村学校的类型,沿着中心小学-完全小学-不完全小学-教学点的发展轨迹,层级不断下沉;另一方面,乡村学校的规模,则按照乡村小规模学校⑤所在地,沿着自然村-小行政村-大行政村-乡镇政府所在地的轨迹逐级出现,重心不断上移。我们从现实、历史和国际三个维度具体来看这一趋势。从现实来看,以我们调研的M县为例,47所村小零散分布在该县的18个乡镇和201个行政村,乡镇内学校最多的有5所,多数为3到4所,有3个乡只有1所乡村小学,学校布点减少且规模小微化。在这47所村小中,学校总学生数低于10人的就有20所,其中“一师一校”有13所,教师数有3位的学校1所,教师数为0的学校1所,剩余32所学校的教师数均为2位。我们调研的X县,也呈现类似的发展格局:全县小学(点)共50所,其中小学27所,在校生17 208人;教学点23个,学生178人,教学点个数占整个小学阶段学校数的46%,但教学点学生数只占整个小学阶段学生数的1.03%。在X县,村一级的学校有29所(含教学点23个),共有2 250名学生,占该县小学在校总人数的13%。从历史来看,这种小微趋势更为直观明显。我们分别对2012年、2016年、2019年和2021年28所学校的学生数进行了追踪调查,数据显示:28所乡村小规模学校的总学生数,2012年为3 165人,2016年减少为2 099人,2019年只有1 081人,而2021年为603人,总体上减少了约80.95%。不仅如此,近年来开始出现越来越多的无人学校。中部某省,2012年“有教师无学生学校”“有学生无教师学校”“无教师无学生学校”这三类空心校共有333所,到2021年,已增至1 756所。当然,从世界范围来看,乡村学校的不断消失、陆续合并甚至相继关停,是各国乡村教育改革与发展的普遍现实与世界性难题。在法国,幼儿园和小学的数量在1980-2016年减少了25%;2006-2017年,挪威和瑞典少于100名学生的中小学校中,有四分之一到三分之一的学校已经关闭;1990-2015年,芬兰关闭或合并了近80%的不足50名学生的学校;俄罗斯的农村学校从2000年的4.5万所减少到2015年的不到2.6万所[21]。

3. 学校与乡村关系疏远且越来越相互远离

学校与乡村的关系,也是考量乡村学校发展格局的重要尺度。20世纪以来,学校与乡村的关系,大体经历了一个从融入到嵌入再到剥离的蜕变过程。20世纪20年代至30年代,晏阳初、梁漱溟、陶行知、黄炎培等人发起了乡村教育运动,使乡村学校成为“改造附近乡村社会的中心”[22]。20世纪80年代,形成了“镇办初中,村办小学”的办学格局,这种办在“家门口”的乡村学校,既是各种政治的宣传队,也是各种生产工程的突击队,它作为国家文化机器的功能在学校围墙内外来实现。学校成为深植乡村的国家机器--村落中的“国家”[3],而教师“不只是教书先生,而是具有乡土情怀、勇于担当改造社会和救国重任的公共知识分子形象”[23],既教书育人,又是承担乡村公共事务的“乡贤”。这一阶段,学校是融入乡村的,学校与乡村水乳交融并相互滋养。“国旗升起的地方就有琅琅的读书声,伫立在村头的学校成为乡村的一道风景,乡村教育与乡村文化深深地融入彼此。”[24]进入21世纪后,乡村学校从教育目标到教育内容、课程设置、教学方式方法等都不再为乡村生活作准备,“乡村学校在目标定位上的‘向城性’以及课程内容设计上的‘离土化’,使得乡村学校正在培养远离乡村的人”[25]。乡村教育摆脱了作为“地点”的乡村,从而与乡村社会的生活经验及其传统相互脱离[26]。此时的乡村学校,只是一个嵌入或外置乡村的组织,学校实体虽“在乡”,但教育的目标、内容和灵魂都已经“离土”,“村小在成片的农舍与田野中间显得既特别又孤单,它居于乡村、为乡村而设,却又不属于乡村”[27]。而当前,随着城镇化进程的加快,人口进城,教育随之迁徙,学校开始从村落“退场”,学校从实体到内容再到灵魂都已远离乡村、远离本土,学校从乡村彻底剥离并悬浮[28]。

三、新时代乡村学校治理的范式转型

现实是治理的逻辑起点。“一切划时代的体系的真正的内容都是由于产生这些体系的那个时期的需要而形成起来的。”[29]乡村学校的现实需要以及由此引发的发展格局转变,是新时代乡村教育治理的最大现实和逻辑前提。乡村学校发展格局的转变要求乡村学校治理的范式实现转型。

1. 从城乡二元对立走向城乡融合共生

长期以来,乡村教育的改革、发展及治理,都是在城乡二元对立、城乡区域阻隔的前提下展开的。新时代的乡村教育治理,必须变城乡分治、区域分治为城乡共治、区域同治,推动城乡互动融合、共生发展。具体来看,一是要以乡镇为重心来构建新乡村学校体系。学校离村后,乡村教育有两种基本流向,即向乡镇中心校高度集聚,同时又向小规模学校或教学点零星扩散,呈现既高度向城镇集聚又高度向村落分散的两极分化格局。在主观追求城镇优质教育的“拉力”和乡村学校客观衰退的“推力”下,这一分化格局还将继续加剧。当前,乡村学校越来越以小规模学校或教学点为常态,在自身能力、潜力和动力都明显不足的前提下,仅仅靠城市自上而下、不对等且杯水车薪式的帮扶是远远不够的。我国需在保留村小(教学点)实体形态的前提下,改变其组织属性,使其成为乡镇中心校的教学单位(非下属管理单位),在乡镇范围内构建完整的学校体系,从而为城乡教育一体化发展建立起组织框架。二是推动教育资源要素在城乡间双向自由流动。《中共中央 国务院关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》等文件都特别指出,促进城乡要素双向自由流动并且向农村倾斜,是健全城乡融合发展的重要体制机制创新。乡村教育的危机很大程度上来源于与城市教育的“位势”差距而导致的单向流动。城乡融合发展意味着将乡村教育纳入与城市教育的一体化范畴,区域教育一盘棋,城市教育与乡村教育只是类别不同而非层级差异,这为课程资源、教师资源、教学资源在城乡间的双向流动与平等交换提供了可能。以教师资源为例,在区域范围内,就可以通过走教、支教、轮岗等多种形式,来统筹解决乡镇范围内教师编制总额超编与教师结构性缺编的问题,通过突破城乡的制度壁垒来形成城镇反哺乡村和乡村衔接新型城镇化的融合共生发展格局。

2. 从立足村庄内部转向着眼于县域整体

教育根源于社会,乡村学校根植于乡村。乡村学校发生于村庄这一空间单元,从治理实践来看,必须做好村庄层面的具体工作,但村庄作为“集体行动者”内在于特定社会结构中。而县域作为打通城乡的关键区域节点,无疑是城乡融合和乡村教育振兴的切入点与主战场。因此,乡村学校的治理,既不是简单地由乡村来治理,也不是单纯地去治理乡村,而是要置于比村庄更为广阔的县域来进行。把县域作为乡村教育治理的空间单元,这是由县一级处于中国行政管理体制中间枢纽环节和城市与乡村之间的内在关系决定的。《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《中共中央 国务院关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》等重要政策,都凸显了以“县域治理”模式来推进乡村振兴的政策导向与治理逻辑。而从历史经验来看,20世纪上半叶的乡村教育改革试验也多是以县域为空间单位来展开的,如梁漱溟的山东邹县教育改革实验和晏阳初的河北定县教育改革实验等。县域作为一种独特的空间类型,正是我国城乡空间融合的“度”之所在[30]。我国自2005年实行“分级管理,以县为主”的教育管理体制以来,中小学校由县统一布局管理。但县级部门基本不触及村落学校,更无暇顾及“教学点”这一神经末梢。以县域为切入点来推进乡村教育治理范式的转型,这里的县域既是治理主体,也是治理空间,还是治理方法,即“作为方法的县”[31]。这意味着,乡村教育的改革与发展,必须以县域为治理主体,从整体性出发,从城乡一体化融合发展高度,在立足村庄现实与实践的基础上,通过放眼“县域整体空间”去寻求乡村教育改革的出路与突破。

3. 从被动回应性治理转向前瞻科学性研判

“城镇挤乡村空”是目前我国义务教育发展面临的最为突出的问题,也是城乡融合发展、县域治理的焦点问题。如何治理,要前瞻谋划、科学布局并分类施策。

一是乡村学校科学保留提质。乡村学校目前最为主流的类型与形态,是乡村小规模学校(含教学点)。这类学校满足的是最弱势群体的教育期待,也是推进教育公平关注的重点对象,更是乡村振兴的内在要求。因此,乡村学校不仅要保留,还要办好办优,真正成为“农民家门口的好学校”[32]。如何提质,一方面要进一步实施教育要素更多向乡村流动的倾斜政策,包括加大农村教育经费投入力度、激励更多优秀教师到乡村任教等;另一方面,教育资源如何倾斜、流向哪里、配置什么及如何配置等,都要科学研判。如乡村教师的补充,越来越不是教师数量而是质量与结构的问题;如乡村学校投入,不是简单、盲目地增加投入,要切实避免学校建好了、学生走光了,教育资源投入了、资源闲置了的发展误区。

二是城镇学校科学扩容增位。从城镇化进程以及农村人口还将继续向城市聚集的趋势来看,为解决“城镇挤”的问题,各地都在扩容增位,“十四五”规划也提出“要加快城镇学校扩容增位”。但并不是所有城镇不加区分地、一哄而上地盲目扩容。2022年5月,中共中央、国务院印发的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,把县城分为位于城市群和都市圈范围内的县城、位于重点生态功能区内的县城、人口流失县城等五种类型,强调要“科学把握功能定位,分类引导县城发展方向”。因此,需要把握中国城镇化发展的阶段性特点,结合县域实际做好定位,在尊重人口和产业集聚规律基础上科学谋划县域教育,避免盲目扩容,造成资源误配与浪费。

三是城乡教育资源科学配置。县域内义务教育学校的发展受到各种因素的影响与制约。其治理环节要前置,增强决策的前瞻性与科学性。如从教育供给来看,一方面,未来我国受教育人口数量将总体呈波动下降态势,学龄人口总量将波动状地进入持续负增长[33];另一方面,目前“城镇挤”的问题较为突出。从教育的类型来看,城镇大规模学校与乡村小规模学校并存。从教育资源配置来看,教育资源总体不足的同时又有越来越多的教育资源开始闲置。这些都增加了治理难度,需要建立学位需求预测和预警机制,建立与常住人口变化相协调的基本公共教育服务供给机制和按实际服务人口规模动态调整教育资源配置机制,避免在学位需求高峰期一哄而上地新建改扩建,或在学位需求低谷期盲目关停。

“中国乡村教育走错了路!他教人离开乡下往城里跑,他教人吃饭不种稻,穿衣不种棉,盖房子不造林……”,这是1926年著名教育家陶行知先生所写《中国乡村教育之根本改造》中的一句话。近100年过去了,中国的乡村教育依然面临着“向何处去”“怎么走”的困境。今日的乡村,比以往任何时候都需要学校;今日的乡村学校,比以往任何时候都需要“改造”。但“改造”既不是对内“画地为牢”,也不是向外与城市模仿趋同。乡村学校不是孤岛,要搭建与城市的桥梁,不要建封闭的高墙,只有在与城市的关联、互动与融合中,才能比肩前进、共生共长。

注 释:

① 根据国家统计局新的城乡划分标准,本研究中的乡村学校空间位置严格界定为乡中心区、村庄,包括乡村小学(简称村小)和乡村教学点。

② 根据国务院(https://www.gov.cn/)、教育部(http://www.moe.gov.cn/)相关统计数据整理。

③ 本文所用数据如未注明出处,均为本课题组调研所得。

④ 根据教育部(http://www.moe.gov.cn/)相关统计数据整理。

⑤ 根据国务院办公厅印发的《关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的指导意见》,乡村小规模学校是指分布于乡镇以下、学生少于100人的村小和教学点。