门德尔松两首音乐会小品的音乐形态比较研究

2024-01-12罗婷婷

罗婷婷

(中国音乐学院,北京 100101)

单簧管与巴萨特管作为同一家族不同个性的两支木管乐器,在音乐家门德尔松的笔下,将二者完美结合,使两种乐器的艺术魅力发挥到极致,呈现了兼具古典与浪漫风格的音乐会作品。这两首作品结缘于德国单簧管演奏家贝尔曼父子,即海因里希•约瑟夫贝尔曼与卡尔贝尔曼。作品虽短小精悍,但高雅精致,充满灵动和趣味性,传递了轻松活泼的愉悦气氛。不仅表达了门德尔松与贝尔曼父子志同道合的珍贵友谊,更是展现了作曲家独特的音乐品味。本文以门德尔松室内乐的相关研究现状为基础,将两首作品的音乐形态展开深入探究与比较。

一、研究现状

门德尔松的室内乐作品114号第2首,是在门德尔松去世之后于1869年出版。[1]根据约翰•艾伦•麦克唐纳(J.A.McDonald)著的《门德尔松室内乐》中,对门德尔松1825年以前的早期室内乐作品和1825年以后的成熟时期作品,并且对大部分作品的主题进行了详细的分析和解读。还在本书的附录包含了门德尔松一生的室内乐创作的笔记、评论、表演的编年史,并且占据了本书的二分之一。这首作品114号第2首和作品113号第1首是门德尔松的两首不同寻常的为独奏乐器和钢琴而创作,是为单簧管、巴萨特管和钢琴演奏而创作的音乐会小品。作品114号与113号同属于同一系列的作品,都是献给海因里希•贝尔曼和他的儿子卡尔•贝尔曼。美国学者阿尔伯特•詹姆斯•费罗萨(A.J.Filosa)于1970年发表的耶鲁大学博士学位论文,以门德尔松的早期交响乐和室内乐为研究,通过对门德尔松的家庭背景及音乐训练的考察两个方面整体论述他的创作技法与风格的发展。[2]主要包括门德尔松的早期交响乐与室内乐及比较调查、演出历史和评论性的反应、对青年作曲家的影响等方面。美国杜克大学音乐科学与艺术的教授拉尔夫•拉瑞•托德(R.L.Todd),是研究门德尔松的专家,他的主要著作包括《范妮•亨塞尔,另一位门德尔松》(Fanny Hensel,the Other Mendelssohn,2010)和《门德尔松:音乐生活》(Mendelssohn: A Life in Music,2003)。于1998年在刊物《十九世纪室内乐》(Nineteenth-Century Chamber Music)发表了《门德尔松室内乐》(‘The Chamber Music of Mendelssohn’),主要梳理了门德尔松学生时期、第一次成熟的作品“新颖奇怪的音乐”、中期(19世纪30年代)、最后时期(19世纪40年代的室内乐作品)四个阶段的室内乐创作情况。[3]文章中提到在19世纪20-30年代之间,他创作的室内乐作品就本文中的d小调作品114第二首和f小调作品113号第一首。均以相互联系的三个乐章组成,借鉴了卡尔•玛丽亚•冯•韦伯对单簧管的运用,为钢琴和管弦乐队而作的音乐会小品,而韦伯的单簧管作品的灵感来自海因里希•贝尔曼的完美表现风格。拉尔夫•拉瑞•托德在1979还出版了基于第一手资料的门德尔松器乐音乐的选集。[4]国外对门德尔松音乐创作的研究涉及多方面,美国德克萨斯大学奥斯汀分校的佩尔托•威廉•莱尔(W.L.Pelto)博士著的《门德尔松音乐会序曲中的音乐结构和非音乐性意义》,是关于门德尔松的音乐会序曲的研究。[5]另外还有门德尔松生平传记类的研究,朱尔斯•本尼迪克特(Jules Benedict)于1850年编著了门德尔松的生平与作品的概述,1853年出版了第二版。[6]

国内对门德尔松的研究资料较为丰富,门德尔松的传记共4本,其中译著2本。[7]其余均以学位论文和期刊文章为主,以门德尔松的无词歌、管弦乐序曲、交响曲等作品研究居多,主要侧重其艺术特征、音乐风格或是表演实践、音乐分析等方面。例如以门德尔松的三首音乐会序曲为研究对象,结合诗意审美的影响,探究作品的体裁以及音乐形态。[8]国内现有文献中,针对门德尔松的音乐会小品的单簧管、巴塞特管和钢琴三重奏的作品研究相对较少,仅有1篇硕士学位论文是对作品114号第2首的演奏处理的研究,主要以音乐分析与演奏技法两个方面论述。[9]本文主要以门德尔松的音乐会作品第114号第2首、第113号第1首为研究对象,针对作品中有关单簧管的使用、音乐结构、主题发展等方面展开比较研究。

综上所述,国外关于门德尔松的室内乐研究资料相对较多,主要是记载关于门德尔松所处的时代背景及音乐创作风格特点,而与本文研究对象相关的资料相对缺乏,均为简略提及。国内研究更为甚少,但是仅有的一篇为笔者带来了一定的学术价值。笔者主要立足于两首音乐会小品的音乐本体,运用比较的方法,从宏观到微观,论述其音乐形态研究。

二、结构特色

门德尔松,一位追随古典的浪漫主义时代的作曲家,不同于肖邦、舒曼、舒伯特的同时代音乐家,浪漫般的远离或是对抗现实在门德尔松的作品中并没有鲜明体现,更多反映出与现实社会的和平相处。正如保罗•亨利•朗对门德尔松的介绍:“他的作品中那种平衡的比例不是一种古典人生观的结果,而是来自一种突出的理智和文雅的趣味。”[10]或许是与他出身富足完善的家庭以及从小就接受严格的艺术教育有一定关系,但也正是如此,才有了门德尔松自身的艺术特色。本文探究的音乐会作品114号第2首、作品113号第1首是为单簧管演奏家海因里希•贝尔曼父子而创作,均由一支单簧管、一支巴塞特管和钢琴演奏。

这两曲目属于门德尔松成熟成熟时期的作品,遵循了19世纪“音乐会小品”概念,每一个乐章之间形成对比,作品由三个乐章组成,情绪的对比就像奏鸣曲的乐章一样,但又不同于奏鸣曲式,彼此跟随不间断演奏。作品113号第1首和114号第2首在创作时间上几乎是接近,在1832与1833年之间,仅相隔一个月。[11]也是仅有的两部单簧管与巴萨特管的二重奏作品。结构上为快——慢——快的形式,篇幅较为短小,表现了轻松、愉悦的气氛,但是作品114号第2首的结构规模略大。结合两首音乐会小品中三个乐章的音乐分析,并依次从第一乐章至第三乐章的结构特色上加以比较。

1.第一乐章音乐结构

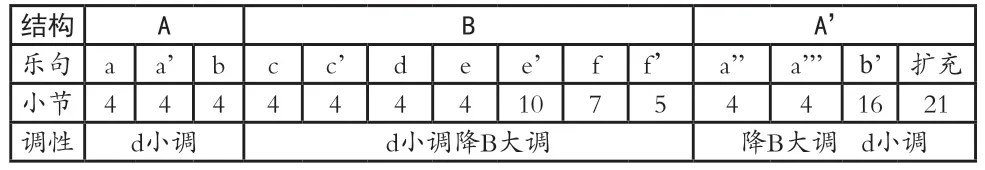

在两首音乐风格具有相似的作品中寻求差异,需在音乐分析的基础上,对每个乐章的结构整理结构图式。如下:

(1)曲式结构图(表1、表2)

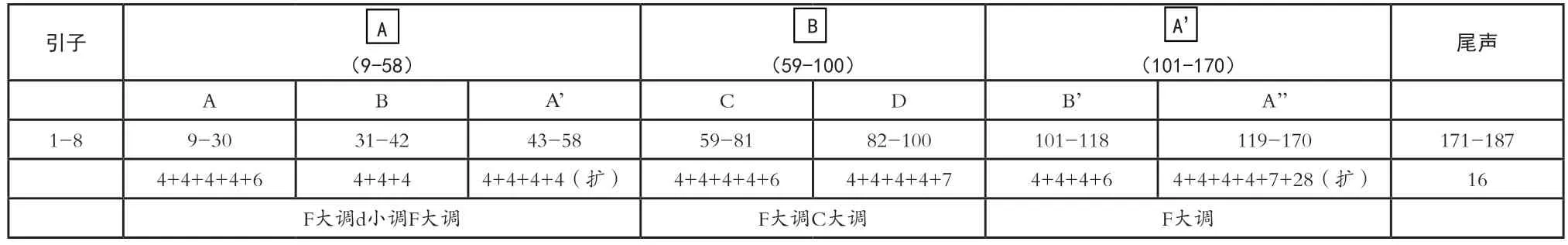

表1 作品114号第2首第一乐章(Presto)

表2 作品113号第1首第一乐章(Allegro con fuoco)

(2)结构特征

两首音乐会小品的第一乐章在篇幅规格上有所差异,但是调性布局上均以小调展开。114号第2首曲式结构为再现单三部曲式,A部由规整的三个乐句组成,一开始是单簧管与巴萨特管的双管齐下华丽式的第一主题,为d小调。B部在由数个乐句形成自由的结构形式,钢琴伴奏以辅助的伴奏进行倾听单簧管与巴塞特管的对话,之后转向降B大调。再现部(A’)为变化再现,第三个乐句是在原有基础上增添了新的材料,没有结束快速形成主和弦的终止式,而是在第75小节做进一步扩充了21小节。而另一首113号第1首为并列单二部曲式。结构较前者相对规整,调性为f小调,以10小节的引子开始,由单簧管与双簧管带有即兴地演奏,钢琴只是若隐若现的存在。A部的后两个乐句呈变化进行,以降A大调的正格终止结束。B部以单簧管奏出新的主题材料,由四个乐句构成,形成了f小调至降A大调的近关系转调,第四个乐句有一定程度的扩展,但是并没有获得完美终止,进一步形成了12小节扩充性的尾声。

2.第二乐章音乐结构

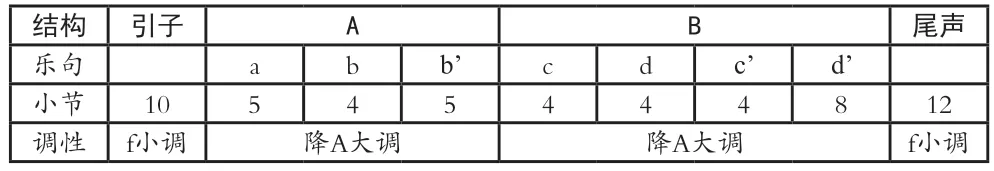

(1)曲式结构图(表3、表4)

表3 作品114号第2首第二乐章(Andante)

表4 作品113号第1首第二乐章(Andante)

(2)结构特征

关于两首作品的第二乐章的相似特点较多,首先结构篇幅较为一致,其次在速度上统一为慢乐章,术语是行板(Andante),节拍分别为6/8拍和9/8拍,带有一定的抒情性和唯美感,同时钢琴伴奏蕴藏着活力;再者具有大调色彩,作品的结构形式都包含引子和尾声。114号第2首的第二乐章曲式结构为再现单三部曲式,以F大调的10小节引子开启了钢琴的弱弱地铺垫,A部由不规整的两个乐句构成,音乐整体进入了属方向C大调,单簧管奏出第一动机,巴塞特管辅以分解和弦式伴奏,这以部分钢琴并没有不停歇地弹奏,更多是保持沉默,像是单簧管与巴塞特管的二重表演。B部的单簧管和巴塞特管同时发展第二个动机,钢琴伴奏以分解和弦进行,给两支木管乐器辅以推动感。之后单簧管持续奏出分解和弦,带入到了F大调,进入再现部(A’),变化再现基本保持了A部的结构,只是在第三个乐句上有裁截了原有乐句。作品113号第1首为并列单二部曲式结构,钢琴弹奏的4小节富有跳跃感的引子呈现了大调的明亮与阳光,A部的主题是单簧管与巴塞特管的共同演奏,二者不分伯仲,像是在高声部的合唱,不规整的三个乐句构成,在转向了属方向的降E大调,B部又回到了降A大调,三个乐句的旋律特点很相似,但是像是更为低沉的歌唱,与A部形成呼应。第三个乐句结束在属和弦,由此而展开了8小节扩充,调性回归至降A大调。

3.第三乐章音乐结构

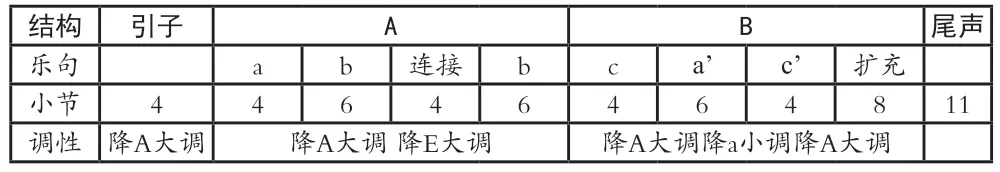

(1)曲式结构图(见文末表5、表6)

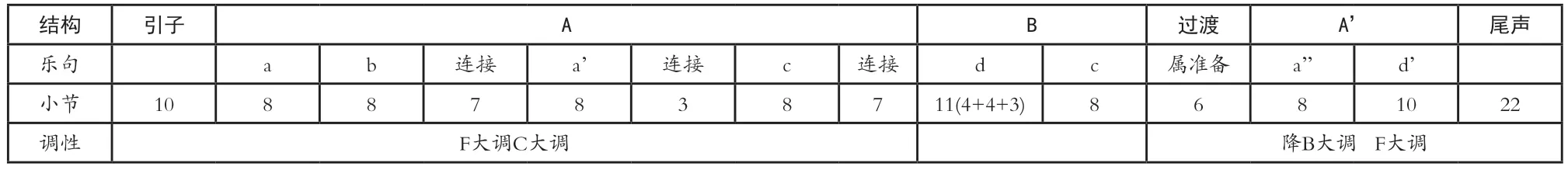

表5 作品114号第2首第三乐章(Allegretto grazioso)

表6 作品113号第1首第三乐章(Presto)

(2)结构特征

第三乐章的结构规模截然不同,114号第2首的曲式结构为复三部曲式,整体结构规整。开始由钢琴演奏8小节引子,调性为F大调,之后单簧管进入主题旋律,十六分音符小连线和六分音符三连音的形式推起层层涟漪,在引子部分就已出现单簧管的音乐素材,八分音符与十六分音符的三连音。巴塞特管演奏的B段主题也是钢琴演奏引子时出现的素材,在呈示部这一音乐材料得到了持续强化。展开部的主题由单簧管和巴塞特管同时演奏,在第75小节的扩充部分表现出单簧管与巴塞特管的相互呼应。再现部在呈示部的基础上有一定程度的减缩,省略了A段的音乐材料,直接从B段进入,最后再现A又有了原用基础上扩充了28小节。达到了乐曲走向高潮时的再次发展。113号第1首曲式结构为变化再现单三部曲式,再现部呈现为减缩型再现,主要运用了A部分与B部分的音乐材料进行了拼接。整体结构对比114号第2首的篇幅更为简短精练,音乐情绪的表达显得有位灵动和活跃。调性为F大调,引子部分由钢琴、巴塞特管、单簧管即兴式的演奏,A部分单簧管演奏颤音与倚音的结合,再加上跳音完美衔接,短小乐汇表现了轻巧、活泼的风格。巴塞特管演奏的第二主题演奏明晰利落的跳音,声音相对低沉饱满,与单簧管形成一定的互补性。具有突出特点的是B部分由钢琴担任了主要角色,巴塞特管以辅助的形式进行分解和弦的琶音演奏,钢琴则是演奏具有颗粒感的一拍一个音符的对位,形成非对称的乐句结构,二者形成了一定程度的交错感。之后再是单簧管与巴塞特管的连续演奏,突出了这两支木管乐器的协作形式,与钢琴的伴奏又鲜明对比。最后的A’部分为减缩型的再现,大大缩减了A部分的音乐内容,主要强调A部分中的颤音与倚音结合的音乐材料,正是这音乐材料贯穿作品始终。突出表现了轻松、愉快、充满趣味的音乐的情绪。

三、主题发展方式

门德尔松的音乐会小品虽然在结构篇幅上较为精悍,但是却富有灵动和趣味性。这也离不开作品的创作背景,为海因里希•贝尔曼父子俩先后创作的这两部作品,也源于门德尔松与演奏家海因里希•贝尔曼的遇见,灵感便来自美食佳肴的缘分,音乐富有以轻松、明快的特点。两部作品不仅体现了门德尔松自身高雅修养和志趣,在纯音乐的作品更是融合了古典与浪漫的风格特征。因此,在具有重奏性质的音乐会小品中,音乐主题材料及动机的发展运用了不同的手法。

1.重复

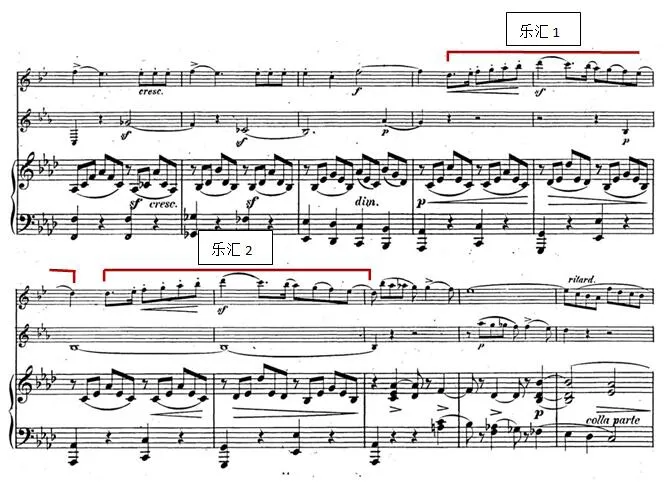

重复是音乐主题发展中最为常见的发展手法,对原有乐思的反复可以强调其主题印象,并在一定程度上加强了音乐性的表达。同一演奏声部的同一乐句之中表现出乐汇之间的重复,例如在作品113号第1首第一乐章的B部第二主题首先在单簧管声部展开,属于旋律性主题,呈现以附点四分音符、跳音、八分音符为组合的歌唱性特征(见谱例1)。乐汇1和乐汇2组成了一个乐句,乐汇2对乐汇1的旋律进行完全重复,增添了轻巧、活泼的情绪。在6/8拍的律动下钢琴以低音加分解和弦的方式伴奏,展现了旋律的流动性。

谱例1

同样在这一乐章中,巴塞特管演奏的旋律特点的组合方式与单簧管类相同,乐汇2是在乐汇1基础上的高八度重复(见谱例2),高八度的重复展现了俏皮、灵动的风格。

谱例2

综合以上两个谱例可以看出,谱例1中的乐句与谱例2中的乐句又存在模进关系,也是下文中将提及的第二种主题发展方式。谱例2的乐句是在谱例1乐句的向下十二度的模拟进行,两个乐句通过高、中不同音区的两支木管乐器来形成对比。

2.模进

在室内乐重奏形式的作品中,多个乐器的合作具有一定的主次地位。模进的发展推动旋律的律动感。本文主要探讨,单簧管、巴塞特管的旋律声部之间以及二者与钢琴伴奏之间的模进情况,展现不同乐器的一种互动式的呈现。在作品114号第2首第一乐章的B部的最后两个乐句,即第39~50小节(见谱例2),单簧管在小字二组的e音上以短暂级进式,虽然是级进,但是附点与连音的结合从整体上使得旋律舒展,而巴萨特管以增四度的方式在小字一组的降b上开始模进,四小节之后模进结束。在单簧管旋律结束时有一定的收束感,但是巴塞特管在后半拍紧凑衔接,向下移动的模进推动了乐句的发展,微微起伏的旋律线条得以强调,并赋予了音乐的动力性。并且在单簧管与巴塞特管各自承担自己声部时,仅有钢琴伴奏出现,分别给予了两支木管乐器足够的主导地位。

谱例3

3.裁截

主题进展方式的多样性是音乐表现的重要手段,本文的重奏的音乐会小品在曲风上富有古典主义韵味,旋律的对位讲究对称规整,在作品113号第1首的第三乐章便使用裁截的手法对第一主题的旋律进行处理,这一发展手法有时是伴随重复或者是模进而出现。例如在10小节的引子之后由单簧管演奏A部的第一主题材料开始呈现(见谱例4),以颤音、跳音形式的分解和弦以及二度级进的旋律结构,富有跳跃性的装饰效果,在第27小节的连接部分使用了第一主题原始材料(见谱例5),运用裁截的手法使旋律具有片段化的特点,表现为两个旋律片段,采用了颤音与下行三度的分解和弦。

谱例4

谱例5

4.缩减或扩大

从本文最作品的曲式结构分析可以看出,两个作品的再现部的情况多为变化再现,通常表现为对主题结构的缩减或者是扩大发展。例如作品114号第2首第三乐章为复三部曲式结构(见文末表5),再现部对原有主题的缩减处理,从表格中可看出,作品省略了A部,直接从B部开始,因此再现部的内部结构由呈示部的单三部曲式减缩成单二部曲式。同时这一部分又有扩大的部分,结合图示的分析,再现部的A’’的音乐材料除了出现了原有呈示部A的材料之外,还添加了中部的音乐材料,使整个A’’的规模有一定程度的扩大。

四、单簧管的作用

在门德尔松的两首音乐会小品中,主要运用了木管乐器中的单簧管与巴塞特管。尽管巴塞特管在乐队及室内乐演奏中有着不同寻常的意义,但是由于实际应用相对较少,因而本文中只探讨单簧管在重奏中的作用。单簧管作为木管乐器中较为年轻的乐器,在1700年之后才有关于单簧管的相关踪迹。[12]虽然没有悠远的历史,但是有其独特的音色特征。最为常用的高音单簧管为:降B调、A调、C调单簧管。降B调单簧管的音色明亮、A调单簧管相对柔和圆润。单簧管在室内乐乃至乐队中具有重要的意义。

1.灵动的音色,增强音乐表现力

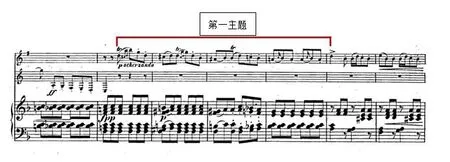

单簧管高雅灵动的音色效果,独具感染力,丰富的音乐表现力使许多作曲家将其运用在管弦乐队之中,同样在室内乐的演奏中也占有一席之地。高音区明亮,擅长表现欢快跳跃的节奏和情绪;中音区柔和纯净,带有忧郁气质,更适合表现抒情缓慢的旋律;低音区深沉饱满,对于神秘色彩和紧张的情境的烘托别具一格。不同的形象或是场景以及作曲家对创作意境的表达可以通过单簧管的演奏淋漓尽致地展现出来。门德尔松为单簧管和巴萨特管而创作的作品OP.113,在第三乐章的第一主题灵巧、轻盈的颤音演奏,展现了极为精致的表现力,与巴塞特管合作中,以单簧管为主导而呈现的独特音色效果,凸显了旋律中轻松、活泼的音乐情绪。

2.突出音乐形象,渲染戏剧气氛

室内乐及乐队演奏中,各种乐器根据其音乐的需要承担着不同的作用,也奠定了其在管弦乐队的演奏地位。单簧管宽广音域表现代表乐器自身的独特个性,有着塑造音乐性格的灵活性,在塑造不同音乐形象上及渲染戏剧方面具有突出表现。例如,韦伯的歌剧《魔弹射手》中,运用了单簧管的低沉的声音来表现魔鬼萨米尔的形象,并烘托出森林的阴森恐怖的气氛。门德尔松在单簧管方面深受韦伯影响,在管弦乐序曲《仲夏夜之梦》中运用单簧管表现日耳曼神埃菲尔以及神奇世界的象征。

五、结语

门德尔松的两首音乐会小品,在众多门德尔松的室内乐作品中,虽不如其他作品的名气,但却是值得研究的精品。针对两首音乐会小品的音乐形态的比较研究,作为门德尔松同一阶段创作极具相似风格的作品,具有一定的比较研究意义。在立足于音乐本体的同时,从整体的作品结构,到部分乐段的音乐发展,再到单簧管这一乐器的作用,以宏观至微观的方式深入探讨两首音乐会小品的音乐形态。为后续了解和学习门德尔松的室内乐作品提供简略参考。