儿科病区医务人员手卫生现状调查分析

2024-01-11连桂真王新玲谢春红李淑珠陈岚枫陈荣辉张莉莉黄新华

连桂真 王新玲 谢春红 李淑珠 陈岚枫 陈荣辉 张莉莉 黄新华

世界卫生组织于2009 年推动“拯救生命,清洁双手”计划,提出包括加强手卫生培训与教育、监控与反馈手依从性等多种干预措施。该措施旨在提高手卫生执行率,以减少院内感染的发生[1]。手卫生依从性监测现已成为控制院内感染的常规监督手段。在医疗机构中儿科交叉感染是医院目前十分重视的问题之一。儿童的免疫系统还处于发育期,相对来说对疾病的抵抗力是比较弱的。尤其是新生儿由于免疫功能低下,对病毒、致病微生物特别易感,因而交叉感染率很高,是医院感染危险人群[2]。通过医务人员的手直接或间接接触,在医疗机构传播病菌的危害性比通过空气传播的危害更大[3]。有资料报道,儿科病区交叉感染的病原菌65%是通过医务人员手直接传播的[4]。所以,对于儿科病区来说,采取切实可行的手部卫生管理方法是非常有必要的。为了解厦门医学院附属第二医院儿科病区医护人员的手卫生依从性和规范性并探究其相关影响因素,以为手卫生管理及医院感染控制提供有效依据,于2021 年9 月开展了《关于我院儿科病区医务人员手卫生依从性和规范性的调查》(以下简称《调查》),现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取厦门医学院附属第二医院儿科病区医师(99 名)、护士(112 名)、工勤(13 名)3 类人员作为研究对象,采用单盲、便于抽样观察的方式,于2021 年9 月13—24 日进行。纳入标准:所有在儿科病区在职的工作人员,人员类别包括医生、护士、工勤人员。排除标准:因会诊、辅助检查、辅助治疗、维修等临时在儿科病区工作的人员。

1.2 方法

1.2.1 手卫生调查表

根据《医务人员手卫生规范》(WS/T313—2019)[5]设计。内容包括调查日期、职业类别、5 个手卫生指征、手卫生方式、注意事项等。对于采取“洗手”或“卫生手消毒”的,对其措施的规范性进行判断。洗手不规范原因:揉搓时间小于15 s、洗手全过程少于40 s、洗手步骤不完整、关水龙头不规范、指甲太长、未摘除戒指手表、干手不规范、未使用洗手液或皂液、洗手时机掌握不对。卫生手消毒不规范原因:揉搓时间少于15 s,步骤不全,手消毒液取用量不够,手被血液、体液污染或有污物未洗手,卫生手消毒时机不对。

1.2.2 调查者培训

调查者组成及培训为了减少影响因素,此次调查向护理部借调2 名实习生当调查员,经过专门培训并考核合格后开展调查。由医院感染管理科人员向2 名实习生调查员讲解本次调查的意义和观察的方法,对其进行培训并考核。为保证调查能够顺利开展,提前2 d 进行预测试,及时发现问题,并调整解决,确保研究质量。

1.2.3 采用单盲观察法

直接观察能直观地了解手卫生的执行情况。每天上午的8:00-12:00 为查房与治疗、护理时间,儿科医务人员在上述时间段的操作最为频繁。本研究设定观察时间为每天(周末除外)上午的8:30-12:00,在设定时间内每日安排1名经培训考核合格的调查员(2 名调查员轮流,1 人/d,,调查不穿工作服)到儿科病房,随机选择纳入研究的观察对象,根据手卫生指征判断医务人员手卫生的执行情况,每个被观察对象只能被连续观察3 次手卫生时机,并记录相应的情况。观察期为2021 年9 月13—24 日。

1.3 观察指标

记录观察期间不同职业类别的医务人员手部卫生执行情况、手卫生正确性、5 个手卫生指征手卫生依从性、手卫生措施不规范的原因。儿科病区医务人员应落实的手卫生总次数和实际落实的手卫生总次数,计算出手卫生依从率=执行手卫生总次数/应执行手卫生总次数×100%。

1.4 偏倚控制

为避免出现霍桑效应,要求观察员在隐秘的位置观察,调查正式开始前进行预试验以保证观察质量减小偏倚。

1.5 统计学方法

采用SPSS 20.0 统计学软件对数据进行分析,主要采用描述统计分析方法。计数资料以n(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 被调查人员基本情况

2021 年9 月13—24 日共观察医务人员应执行手卫生224 人次,其中医生99 人次(44.20%),护士112 人次(50.00%),工勤人员13 人次(5.80%)。

2.2 手卫生依从性情况

观察期间,医务人员累计应落实手部卫生224 人次,实际仅落实167 人次,手部卫生依从率为74.55%。在采取手卫生的167 人次中,选用洗手的31 人次,占18.56%,选用卫生手消毒的136 人次,占81.44%。

2.3 不同职业类别的手部卫生依从率比较

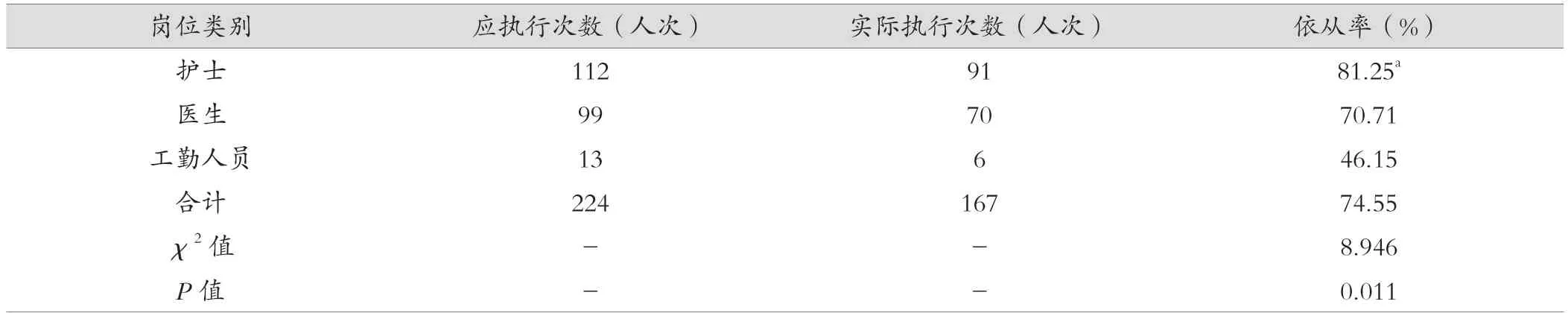

不同职业手部卫生依从率护士最高,为81.25%;工勤人员最低,为46.15%,两者差异有统计学意义(P<0.05);医生的依从率(70.71%)比护士低,但差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 不同职业类别的手部卫生依从率比较

2.4 手卫生措施正确率比较

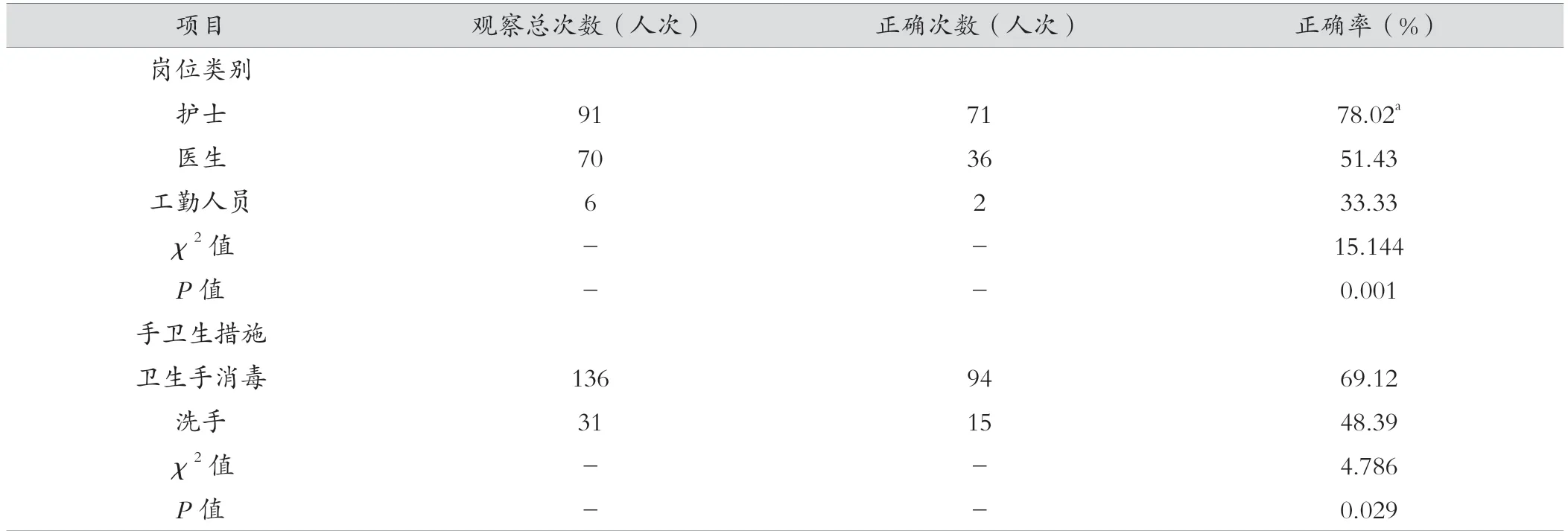

对采取手部卫生的医务人员进行手部卫生措施规范性观察,共观察167 人次,手部卫生执行正确109 人次,正确率为65.27%。护士的手卫生正确率(78.02%)比医生(51.43%)高(P<0.05),且比工勤人员(33.33%)高(P<0.05)。卫生手消毒正确率(69.12%)高于洗手正确率(48.39%),差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 手卫生措施正确率比较

2.5 5 个手卫生指征手卫生依从率比较

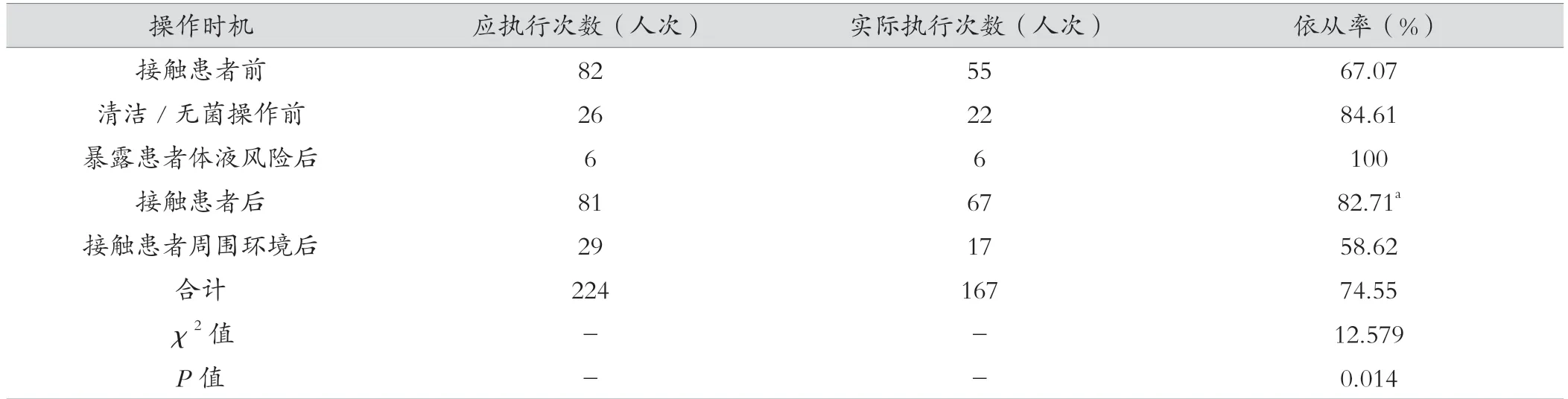

接触患者后手卫生依从率(82.71%)高于接触患者前(67.07%),差异有统计学意义(P<0.05);同时高于接触患者周围环境后(58.62%),且差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 5 个手卫生指征手卫生依从率比较

2.6 手卫生措施不规范的原因

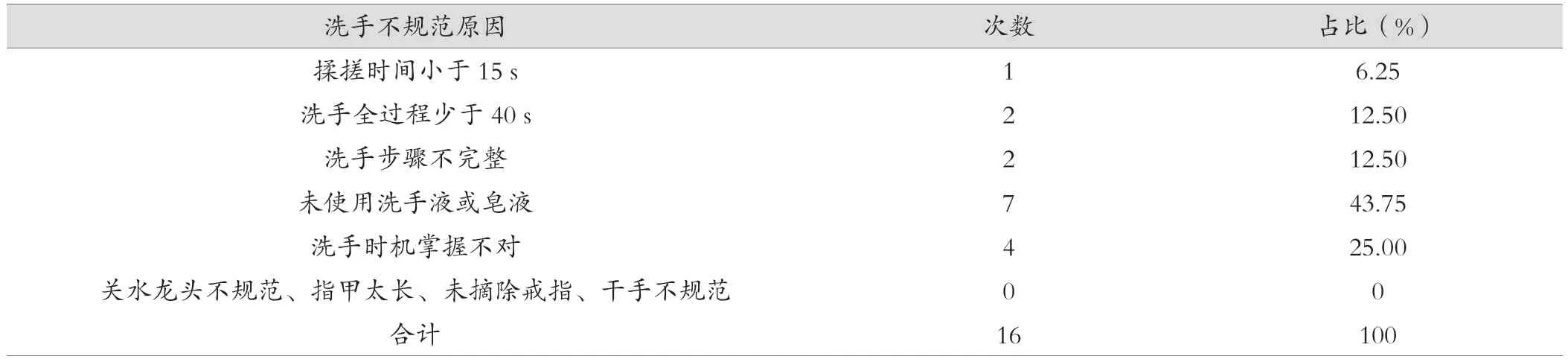

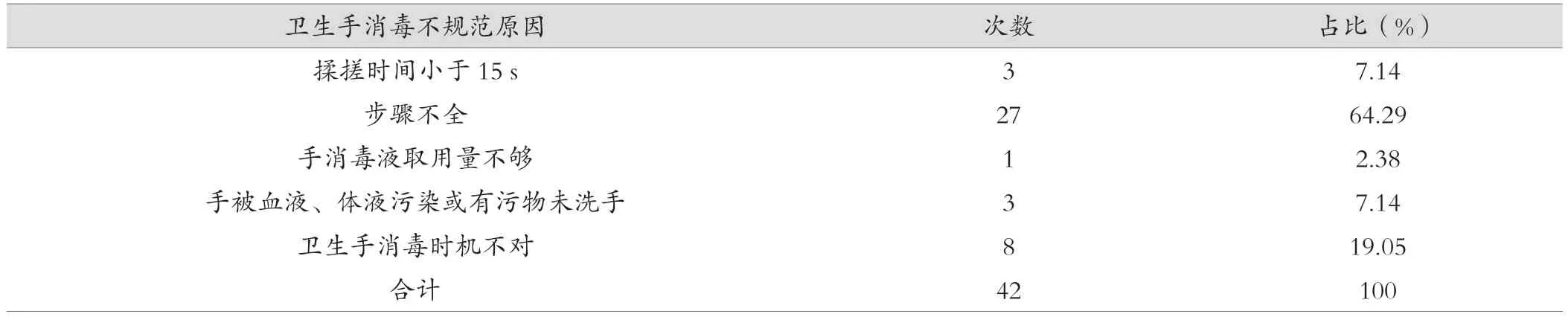

医务人员手卫生措施不规范共58 人次,其中洗手16人次,占27.59%;卫生手消毒42 人次,占72.41%。个别医务人员出现两种或多种不规范原因同时存在。洗手不规范主要原因是未使用洗手液或皂液占43.75%;卫生手消毒不规范主要原因是步骤不全占64.29%。洗手及卫生手消毒不规范原因具体见表4、表5。

表4 洗手不规范原因

表5 卫生手消毒不规范原因

3 讨论

儿科患者大多发病急、病情变化迅速,受气候、季节变化等因素影响大,病情类型也各不相同。很多患儿消化道、呼吸道疾病都是同时发病,相对来说在医院感染的概率比较高。合理规范实施手部卫生预防交叉感染显得尤其重要[6]。

本研究显示,儿科病区医务人员手卫生依从率为74.55%,低于刘思娣等[7]报道的84.16%(2020 年1—8 月)。对手卫生的重要性认识不足,认为手卫生操作可做可不做,工作繁忙无暇顾及手卫生操作,是当前影响儿科医务人员手卫生依从性的一大因素。调查过程中发现,护士在为患儿输液时,手部卫生的依从度不够好。医生在手部没有可见污染物时查房多数会忽略手卫生步骤。工勤人员工作过程中很少执行手卫生,除非被血液、体液污染。个别医护人员甚至对手部卫生不重视,认为这与医院感染并无直接联系,缺乏对手部卫生重视程度的了解。也有不少医护人员误以为戴手套可以代替手卫生,在操作后脱掉手套就不需要再洗手。此外,也会有个别医务人员在为多例患儿诊治时,从头到尾戴着同样一副手套。因此,从思想上改变儿科病区医务人员错误的手卫生认识,建立正确的手卫生思维,做到知行合一,自觉规范执行手卫生,是儿科医务人员需要去做、去学习的,将正确的手卫生行为内化于心。

调查显示,在执行手卫生的医务人员中选择卫生手消毒的医务人员占到了4/5,这与卫生手消毒便捷快速有很大的关系,尤其是在病房查房和开展各种操作的时候;同时,快速手消毒液配备在各病房门口、查房车、治疗车、护理车、清洁车等处,也便于医护人员随取随用。

本调查显示,护士手卫生依从率和正确率高于医生,与相关文献报道一致[8-9]。首先,可能与护士对手卫生相关规范、制度的认知程度以及各种培训、监督检查的接受程度,以及手卫生的执行力要高于医生有关;其次,护士经常接受各种操作技能的培训和考核,并且在每一项技能操作过程中基本包含了手卫生步骤,经过反复不断的培训和考核,护士的手卫生意识也在不断加强;第三,护士执行无菌技术等各种操作机会比较多,需要进行手卫生的机会也比较多。与黄小鹏等[10]报道一致,工勤人员手部卫生的依从率和正确率最低。工勤人员负责整个病区环境卫生的保洁和消毒,处理医疗垃圾等污染比较严重的工作,手部携带各种病菌,若未执行手卫生容易在患儿之间造成交叉感染。工勤人员文化知识水平偏低,年龄大多在50~60 岁,对手卫生知识和技能的接受程度较低,多数人无法独立规范完成手卫生步骤,手卫生时机把握不准,他们是医院手卫生最薄弱的群体。因此,在进行手卫生培训时,应针对不同职业类别提出相应的手卫生培训方案,采取对应的手卫生措施,才能从根本上稳定地提高手卫生依从性。

在5 个手卫生指征中接触患者体液后的手部卫生依从率最高,与相关文献的相关报道是一致的[11]。暴露患者血液体液后的手卫生是对自身的一种保护措施。每个人在人身安全受到威胁时自我保护警惕性会提高。当医护人员的手可能被致病微生物污染时,就会自觉进行手部卫生,提高手卫生依从性。正如本调查结果,接触患者后手卫生依从率(82.71%)高于接触患者前(67.07%),反映了类似情况。这一结果也说明医务人员对患儿的防护意识弱于自我防护,没有真正认识到手卫生是双向防护,既防止病原从患儿向医务人员传播,又防止病原从医务人员向患儿传播。接触患者周围环境后,手部卫生依从率最低,为58.62%,与文细毛等[8]报道相同。病区各类患儿都有,是各种病原微生物集中的场所,病区内各种公共设施、仪器设备表面、办公设施等受到微生物的污染严重,如呼吸机触摸屏、各种仪器按钮、治疗车、电脑键盘、鼠标、电话机、医生护士用笔、门把手、开关按钮等。同时在诊疗操作过程中,患者床单元周围环境容易受到患者的血液、体液形成的气溶胶污染。这些污染大部分是无肉眼可见的污染物,容易被忽视,也是医护人员手部的污染源。多数医护人员缺乏对这一潜在危险的认识,接触患者周围环境后往往忽视必要的手卫生步骤,极易导致交叉感染的发生。世界卫生组织5个手卫生指征的重要性应引起重视,特别是接触患者周围环境后的手卫生。

医护人员手部卫生合格,对减少院内感染意义重大。本研究显示,医务人员手卫生正确率为65.27%,低于文献报道的82.77%[8]。卫生手消毒正确率为69.12%,高于洗手正确率48.39%,可能与洗手步骤较卫生手消毒更为烦琐有关。洗手不规范的主要原因是未使用洗手液或皂液占43.75%。有的医务人员对洗手认识不够,认为洗手可以不用洗手液或皂液,有的认为洗手液或皂液对皮肤有刺激而不用,有的对洗手液过敏不愿意使用。卫生手消毒不规范的原因主要是步骤不全占64.29%。大部分医务人员虽然有手卫生的意识,但是由于工作紧张、时间不够等因素导致不能完全按照六步法洗手步骤完成卫生手的消毒[12]。手卫生(洗手、卫生手消毒)时间和方法都会影响手卫生的效果,规范执行手卫生是十分必要的,也是十分重要的。

综上所述,为提高厦门医学院附属第二医院儿科病区医务人员手卫生的依从性、正确性,应加强以下3 个薄弱环节和一个薄弱人群的管理,即提高接触患者环境后手卫生依从性、规范使用洗手液或皂液、按步骤完成卫生手消毒;加强工勤人员的培训、督查、队伍稳定年轻化、提高整体文化水平等。本研究结果为进一步修订厦门医学院附属第二医院《医务人员手卫生管理制度》提供了相关依据。