中医湿证症状术语的规范刻画研究*

2023-12-28吴文珍杨小波

李 倩,吴文珍,杨小波

(省部共建中医湿证国家重点实验室,广州中医药大学第二附属医院 广州 510120)

“湿”作为中医理论体系的核心概念之一,关联病因病机、藏象、气血津液等基本理论,以其对机体认识的独特视角在中医学理论、实践中发挥着十分重要的作用,成为中医、中西医结合科学研究的重要趋势。然而,目前中医学领域尚缺乏湿证统一、规范的症状术语。症状术语是医患沟通与医学各学科之间交流的重要桥梁,症状术语规范化研究是建立中医药技术标准体系的重要环节,也是学科基础的基础[1]。而且,湿证症状术语规范化研究也是开展湿证一系列基础、应用等规范化研究工作的前提。可见,湿证症状术语规范化研究工作的开展具有必要性、紧迫性。本研究在前期系统集成湿证辨证依据的基础上结合专家意见,按照标准化程序制定湿证症状术语标准,包括定名、定义以及症状分级量化标准,以期推出实用性强、公认度高、易于推广的中医湿证术语标准规范。

1 收集症状

症状来源的文献资料主要包括标准、专著、教材以及工具书类资料等。其中,标准类资料着重选取“公认”的标准,如国家/行业/地方/团体标准等;专著类资料着重选取湿证领域内具有代表性、权威性的专著,能够充分体现湿证的整体框架。围绕“两个维度、三个层次”构建结构化分析工具,全面收集湿证相关四诊信息(包括症状、体征),系统集成湿证辨证依据。两名研究人员独立提取症状、体征,并应用Excel 进行数据的录入、核对和分析工作。数据分析的目标为频数分析,统计方法为描述性统计。具体研究方法可见《运用结构化工具系统集成中医湿证辨证依据》一文。

2 整理症状

2.1 症状归并

合并临床概念完全一致的症状描述[2]。如便溏、大便糜烂、大便溏泻、大便不实、泻下稀溏如鹜粪等,均指粪便稀薄而不成形的表现[3],予以合并。对于容易混淆的类似症状,充分把握其内涵和外延[4],并明确症状间的关系,包括同一、包容、交叉等关系[5]。如“疲乏”与“神疲”常易混淆,但“疲乏”指患者自觉身体倦怠、疲乏无力的症状[6],而“神疲”指自觉精神困倦的症状[7],两者内涵不同,不予合并。

2.2 症状独立化

为确保症状的独立性,对于复合症状,本研究基于以下原则予以拆分:①依据症状的诊断意义,如分别反映不同的性质、部位、病/证机。如关节酸痛沉重反映了疼痛、沉重两种性质,故拆分为“关节酸痛”和“关节沉重”两个症状;②依据湿的属性特征。以“湿性重着”为例,如头身困重这一症状,“头困重”与“身困重”均可反映“湿性重着”的属性特征,且相互独立,予以拆分。

另有一些复合症状,各个症状间存在一定的逻辑关系,拆分症状会丢失或割裂原有组合的诊疗信息,为保持症状表述的整体性,不予拆分。例如,具有补充关系的症状口渴不欲饮不宜拆分为“口渴”和“不欲饮”两个症状,因为口渴不欲饮作为整体症状可提示津液输布障碍等机制,反映湿郁、湿热(湿重于热)等证候性质。

2.3 保留阴性症状

一些阴性症状对确定某一证候具有较高的贡献度,可作为重要判定依据[4],本研究予以保留。如口不渴饮提示津液未伤,多见于湿相关病证,对诊断湿证具有重要意义,予以保留。

3 定名

遵循全国科技名词委员会规定的命名原则,即单义性、科学性、简明性、约定俗成等,结合临床专家小组讨论,命名湿证症状。

3.1 术语选择

参照既往国家自然科学基金重点项目“证的应用基础研究”形成的症状标化语料库,将其中对应的症状名称暂定为湿证症状第一选择的术语。对于语料库中未包含的症状,本研究将有利于反映证候本质[8]以及普遍使用的症状名称[2]暂定为这些症状的第一选择术语。

3.2 术语临床转变

考虑到湿证症状术语主要应用于临床,经与临床专家小组讨论,对其中部分术语在不改变原有表述特征的基础上,基于临床语言的表述习惯及实用性稍作改动。如,将“肢体困重”表述调整为“四肢困重”,将“口淡”调整为“口淡无味”。改动后的症状术语多为复合症状形式,根据症状间的逻辑关系和对湿证的诊断意义决定是否保留其完整性。

4 术语的操作化定义

本研究注重术语的操作化定义,即描述术语测量的“操作”。根据症状特点,将操作化定义分为内涵操作化和使用操作化。其中,内涵操作化定义主要针对自觉症状,即通过对症状内涵的描述便了解如何操作;使用操作化定义主要针对客观体征,即对体征做了明确的测量规定,甚至是数值标准。相关定义参照《中医药学名词》[3]、《中医诊断学》[6]、《中医大辞典》[7]、《中医药常用名词术语辞典》[9]四部著作及相关指南等所涉及的症状术语定义予以引用或改写;对于无文献定义的症状术语,参照《中医药学名词术语规范化研究》[10]中术语定义的原则和要求赋予定义。

5 症状分级量化标准

症状包括自觉症状和客观体征。对于自觉症状,如周身困重、恶心欲呕等,主要考虑患者的主观感受,症状分级根据症状的程度、频度和影响划分为无、轻、中、重4 个量级,并依次记分0、1、2、3 分;对于一些客观体征,则给出明确的分级量化标准,如形体肥胖的分级量化参照国内成人超重和肥胖指南/共识提出的BMI 界值[11-12];舌象的分级量化,根据舌质、舌苔征象表现出的严重程度、范围等予以确定;对于脉象,虽可分级量化但实际操作难以把握,故仅作有、无分类,分别记分1、0 分。此外,对于一些既是症状又是体征的临床表现,如肠鸣、头发油腻等,考虑到操作的简便易行,按照自觉症状进行分级量化。

6 基于专家意见对症状、定名、定义等优化、确认

在上述研究基础上,进一步通过两轮专家问卷调查,逻辑穷举、补充完善湿证相关症状;并通过共识会议、广泛征求意见对已形成的湿证症状术语、操作化定义以及症状分级量化标准等进行优化、确认。专家来源于全国各省市大学、医疗、科研机构及学术团体,具有权威性,专业领域涉及中医基础理论、中医诊断学、证候研究、标准/指南制定、湿证研究以及湿病证/病前状态密切相关的临床专科,专业覆盖范围广泛。

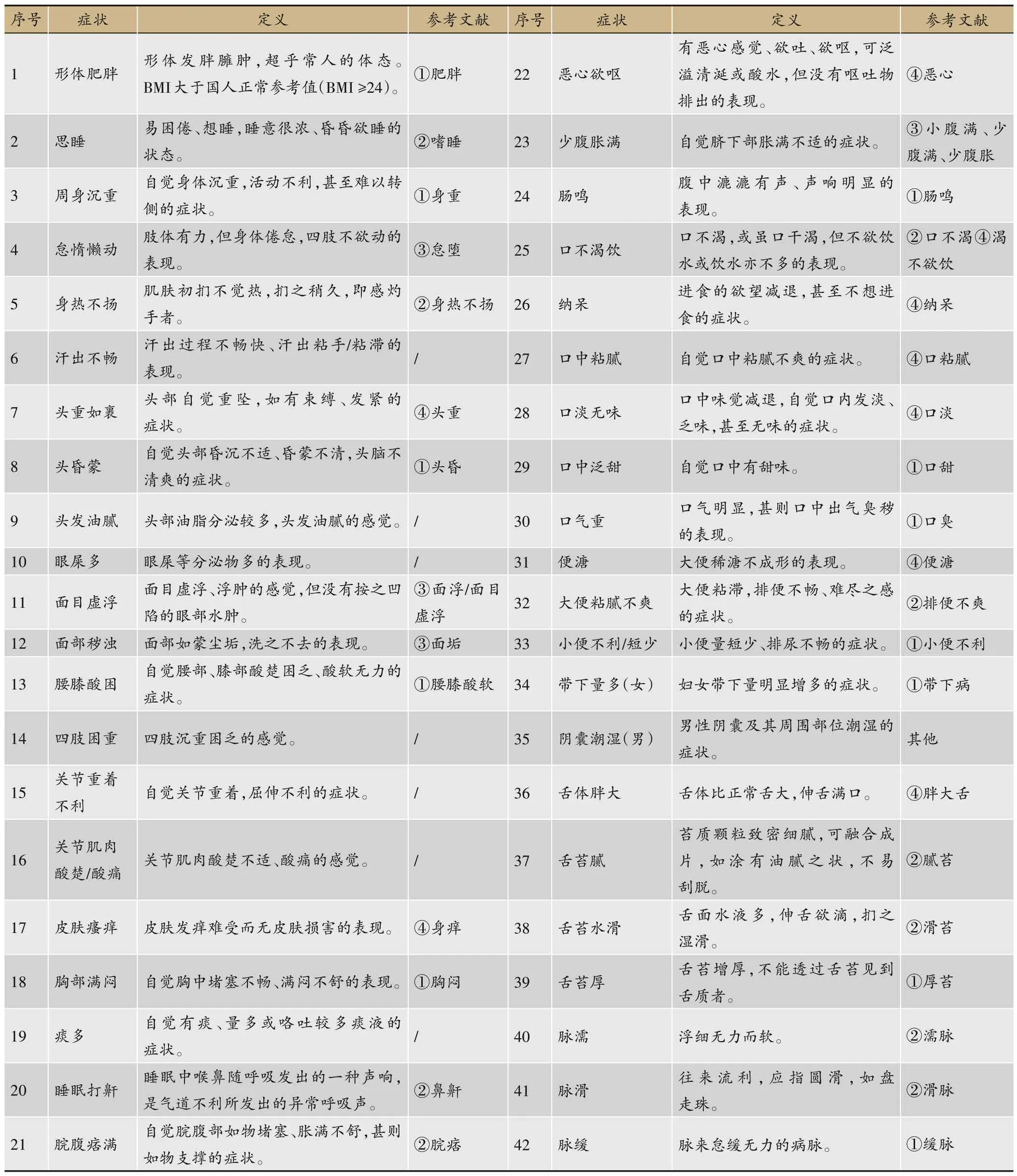

最终,本研究共确认42 项湿证相关症状术语、操作化定义(见表1)以及症状分级量化标准(见表2)。

表1 湿证症状术语及操作化定义

表2 湿证症状分级量化标准

7 讨论

术语规范化工作流程具有多种形式,有研究者提出《科学技术名词审定原则及方法》的工作流程,即收词→定名→定义,较适用于中医药学名词术语的规范[10],因此,本研究按照该工作流程开展湿证症状术语规范化研究工作。本研究具有以下特点:

注重症状的独立性。①以症状的诊断意义作为症状独立化依据。有研究者提出症状术语规范“症状独立化”的原则[8]、“内涵最小的独立症状”概念[13]等,其目的均是为了准确地反映病情。但也有研究者认为不合理的症状各自独立同样会错误地反映病情,不仅误导诊疗方向,甚至造成症状术语的再次不规范[14]。杨小波等[15]提出症状应该独立还是与其他症状合并,应依据中医理论,以及其对辨证、辨病、治疗等有无意义为依据。鉴于此,本研究以症状的诊断意义,尤其是对湿证的诊断意义,作为症状独立与否的判定依据。②以湿的属性特征作为症状独立化依据。如头重如裹、周身沉重、四肢困重、关节重着不利等,均反映了“湿性重着”的特征,以及“湿性重着”在不同部位的表现,为体现湿性症状的独立性,本研究对相关的复合症状予以拆分。

重视阴性症状的诊断价值。临床上阴性症状往往被认为没有很强的直接辨证价值,而在证候规范化研究中不被重视。事实上,这类症状可为辨证提供方向性的证据,在辨证中发挥重要作用[16]。如,排除它证、提示病证演变过程、预后转归,甚至可以作为判断病证定位和性质的关键依据[17-18],正如《伤寒论》所云:“自利不渴者,属太阴,以其藏有寒故也。”有研究者提出在对症状进行规范时,应同时结合该类症状对证候的贡献度等,以加深症-证关系研究[4]。因此,本研究在对症状规范时同样重视阴性症状对湿证的诊断价值,酌情予以取舍。

赋予症状术语操作化定义。在科学研究中对概念的详述依赖于名义定义和操作定义[19]。既往中医学对症状术语的定义往往为名义定义,即赋予某个术语意义,通常代表了某种共识或惯例,具有一定的“任意性”。本研究则更加注重湿证术语的操作化定义,即规定了如何测量一个概念,其基本科学特性为指涉具体,且不会模棱两可[19]。本研究赋予症状术语操作化定义(包括内涵操作化和使用操作化),以期达到工具化目的,从而赋予湿证诊断、评估等真正的可测量性及实践价值,以更好地为科研、临床服务。

基于症状自身特点制定分级量化标准。建立症状分级量化标准是实现病证诊断、评估和疗效判定标准规范化的前提[20]。虽然症状分级量化方法多样,但对症状按轻、中、重分级、赋分的半定量评价方法仍是当下通行的方法[21]。目前症状分级描述方面尚存在不足,主要表现为不同特点、性质的症状分级描述未予区分,不切临床实际[22]。如何对症状进行分级描述以符合科学、符合临床实际、又便于操作一直是中医学领域的难点,也是亟需解决的关键问题。对此,本研究结合症状自身特点,根据症状主、客观特性分别设置分级量化标准,力求满足临床和科研的现实需求,以便更好地推广、应用。

发挥专家意见在术语规范化研究中的作用。中医症状中尚存在许多不规范的地方,症状规范化研究过程中也存在许多未解决、不统一的专业性问题。例如,如何保持中医特色、实现中西医学贯通,注重科学性的同时兼顾通俗性、习惯性。对此,研究者普遍认为应重视并充分发挥专家意见在术语规范化研究中的作用[15,23]。本研究在文献研究基础上结合专家意见,尤其是在症状的确立、定名、定义等方面,将中医领域各学科专家的经验体会、对中医症状的特殊认识、临床使用习惯等渗透进去,综合专家意见,进行优化。

医疗实践是一个动态的、不断发展的过程,研究者们将计算机技术、数码技术等高新技术方法正逐步应用于中医证候的现代测量、四诊客观化研究,并已初步研制了舌象仪、脉诊仪、四诊系统等客观化测评工具,有助于湿证症状(尤其是体征)标准化的实现。同时,随着临床实践的不断丰富,以及高新技术方法在证候规范研究领域的普及,症状规范化研究也将取得长足的发展与完善。