当代单人户状态、变动及其特征分析

2023-12-05王跃生

摘 要:旨在对单人户现实状态,单人户快速增长的起始阶段和时期特征,单人户成员的年龄、性别和婚姻状况进行分析,揭示其变动原因及演变趋势。采用的基本数据为2020年第七次全国人口普查短表数据、长表数据和长表1%抽样数据,同时将“七普”数据与“三普”、“四普”、“五普”和“六普”数据结合起来进行考察。研究发现,中国当代单人户快速增长与1990年以来人口城市化加速、劳动力流动增多有直接关系;2000年以来,人口老龄化、青年人晚婚增多、住房条件改善也对单人户提升具有直接作用,多种因素叠加在一起促使单人户全面增长。社会转型之下,当代城乡单人户内部构成的差异表现为,城市有更高比例的青年晚婚单人户;农村单人户中老年人占比超过1/3,并且未成年留守单人户也占较高比例。研究还发现,中国当代单人户具有较西方发达国家更高的增长水平。单人户作为“极小”家庭户类型,既有生活自由度较高的一面,也有生活功能不完整的另一面。政府、基层社会组织和单人户成员的近亲属对此应予以关注,特别是为高龄老年独居者提供必要的生活服务,降低其生存风险和孤独情绪。

关键词:单人户;年龄构成;性别构成;婚姻状况;人口普查数据

中图分类号:C921 文献标识码:文献标志码A 文章编号:1000-4149(2023)06-0038-18

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2023.00.027

单人户已成为中国当代主要家庭户类型,2020年其在全国家庭户中占比达到25.39%。它意味着全国超过1/4的家庭户为单人户,这显然是一个比较高的水平。那么,中国当代单人户是如何演变的?其變动的社会背景是什么?单人户成员的年龄、性别、婚姻状况及其城乡构成如何?单人户增长又会对社会发展有哪些影响?这些问题很值得探究。本文拟对此进行分析。

一、研究说明

1. 单人户研究的理论和实践意义

单人户并非完整的家庭形态。按照一般家庭理论,家庭(family)成于夫妇结姻,解体于夫妇一方去世。男女缔结并维系婚姻是家庭成立的要件,只有一个人的生活单位不是家庭。不过,家庭研究还有一个视角是“household”,中文与此对应的概念为“户”,或“家庭户”。“户”实际是政府管理民众家庭的产物。村民或居民只要在村庄、社区形成独立生活单位或者被单独登记在册(有一个户头),均可视为一户,没有是否婚配这一前提条件限制。

在中国传统农业社会中,多数家庭具有生活、生产一体的特征,由多个亲缘关系成员组成一个经济单位。单人生活或进行生产有较多困难,所以它是人们力图避免的居住和生活形态。根据一些调查和研究,即使到了民国时期,农村村庄常住人口中的单人户构成多不超过6%。1930年河北定县5255户中的单人户占3.69%[1]。山东邹平县1935年全县本籍户中的单人户为5.75%[2]。湖南衡山师古乡1936年被调查的1486户中,单人户占5.11%[3]。江西赣县七鲤乡1941年一项调查涉及2763户,其单人户更低,仅占1.38%[4]。若将流动人口包含进来,一些地区的1人户有所上升,但也只有7%左右[5]。由于单人户占比不高,且非完整家庭形态,故以往不为研究者所重视。

2020年中国单人户在家庭户中占比超过25%,可见它已成为民众一种重要的居住或生活方式,而非以往大家所认为的“小众”行为。那么,单人户何以在当代能成为占比如此高的家庭户类型?其内部构成如何?对此进行考察,不仅具有认识单人户状态、特征和问题的现实意义,而且有很强的理论价值,特别是可丰富和加深对当代社会变革、社会转型与家庭结构变动关系的认识。

2. 单人户研究状况

迄今国内学者对单人户的专门论述很少。笔者曾利用人口普查数据对1982年至2000年全国农村单人户作过初步分析。结果发现,农村的单人户性别构成以男性为主体,其所占比例超过60%。单人户的年龄结构,男性以中青年为主,女性则以中老年为主。单人户的婚姻状况,男性未婚比例最大,女性以丧偶居多[6]。一些对家庭结构进行综合分析的研究涉及单人户,但因非专门针对单人户所进行的分析,尚不够细致。相对来说,针对老年独居的研究要多一些。张莉通过分析2011年中国老年健康影响因素跟踪调查的数据发现,同与他人居住的老年人相比,独自居住或住在机构中的老年人更易持有消极情绪[7]。朱宝生等采用2015年中国老龄科学研究中心组织实施的“第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查”北京市数据分析显示,独居、年龄大于或等于80岁、女性、农村、无配偶、健康状况不好、感觉不幸福、经济状况困难的老年人更容易感到孤独[8]。

总的来说,学界对单人户的整体状态分析较少,特别是对单人户最新构成、内部结构及其变动特征缺少全面探讨。

3. 数据来源

第七次全国人口普查(以下简称“七普”)数据提供了当代单人户最新状况信息。本文将主要开发其中的短表数据、长表数据和长表1%抽样数据(即“七普”微观数据)(说明:本文中的“七普”微观数据由李玉柱博士在国家统计局——北大数据开发中心运算得到,谨此致谢。),分析单人户的总体状态和城乡分布、年龄和性别构成、婚姻状况等。

为了对当代单人户的变动及其趋势有所认识,本文将把2020年人口普查数据和最近几次人口普查数据结合起来,努力揭示单人户演变的时期特征。

二、全国及城乡单人户演变分析

1. 全国及城乡单人户变动趋势

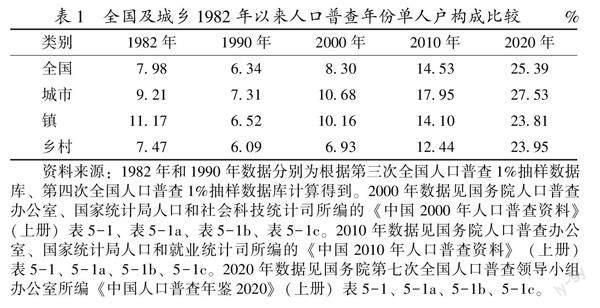

单人户作为最小的家庭户形态,其近期变动与社会变革和社会转型有密切关系。应将单人户置于当代社会变革之下来认识。改革开放是不可忽视的阶段。而能够反映改革开放初期全国单人户状态的数据为1982年第三次全国人口普查数据(以下简称“三普”),其次是1990年第四次全国人口普查数据(以下简称“四普”)。这两个时期,中国人口城镇化水平在徘徊多年后(改革开放前中国的城镇化水平没有超过20%)开始提升,但农村劳动力大规模流动尚未全面展开,人口迁移更多地受到户籍制度的刚性约束,农业人口构成仍占主导地位。2000年及之后,中国人口城镇化发展提速,非农就业劳动力成为多数。2010年城乡常住人口构成持平,社会转型初步显现。2020年城镇人口、城镇家庭户占比超过农村人口和家庭户。那么,单人户在不同时期是如何变动的?它与中国当代社会的变革和转型存在怎样的关系?下面以1982年以来的五次人口普查数据为基础来说明(见表1)。

根据表1,这五个人口普查年份中,1990年单人户占比最低,而2000年开始回升,提高了30.91%;至2010年、2020年增长幅度加大,分别为75.06%和74.74%。由此可见,2000年及之后是单人户快速增长时期。由不足7%提高至25.39%,增加水平超过3倍。进一步地,1982年、1990年和2000年全国单人户构成处于8.30%及以下的低水平。2010年达到14.53%,2020年更超过25%。我们认为,单人户的这一时期变动与社会变革、社会转型有直接关系。

分城乡看,城市、镇、乡村单人户均以1990年最低,2000年均表现为增长,但城市、镇增幅明显高于乡村,三者分别增长46.1%、55.83%和13.79%;2010年和2020年乡村单人户增长水平明显高于城市、镇,其中2010年三者分别增长68.07%、38.78%和79.51%,2020年为53.37%、68.87%和92.53%。值得注意的是,由于2000年、2010年城市单人户基数较高,尽管其增幅不及乡村,但2020年其构成在市、镇、村中最高,达到27.53%。另外,2010年以来乡村单人户增幅高,至2020年其构成接近24%。可以说,2020年市、镇、村单人户均处于高位,没有明显的城乡分别,甚至可以说具有了趋同表现。

综合以上,中国当代单人户总体和城乡变动表现出与社会转型之间的关系,即人口城镇化加速过程中劳动力流动水平提高、家庭户成员“离散”增多促使单人户增多。

2. 城乡单人户的数量、结构状况及其变动

结合城乡单人户的数量变动,进一步认识其规模变动。如前所述,单人户比较显著的增长变动出现在2000年及之后,在此主要以2000—2020年人口普查数据为基础进行考察。

如表2所示,从绝对数量来看,2000年以来,全国单人户数量每10年增加1倍以上。分市、镇、村看,单人户均处于增长状态,但增长幅度有不同,城市最快,其次是镇,乡村最低。这只是相对而言,实际上三者中的单人户均有大幅度提高。

市、镇、村单人户在单人户总数中的构成也在发生改变,2000年,乡村单人户数最大,占比超过50%。2010年乡村单人户占比仍为最大,但相对比例已降至42%以下。2020年,市单人户在全国单人户中占比为44.49%,市与镇单人户合计占比64.91%,略大于市、镇总家庭户在全国家庭户中的构成。2020年全国市、镇、村家庭户占比分别为41.03%、21.78%和37.19%,市、镇之和为62.81%[9]。

3. 单人户人口在总家庭户人口中的构成

当代单人户在总家庭户中占比不断扩大,单人户“人口”在总家庭户“人口”中的构成及变化怎样?表3中2020年全国单人户成员在家庭户总人口中占比接近10%。而2000年,这一比例只有2.40%。

分城乡看,2020年城市单人户人口在城市总家庭户人口中占比超过10%,较2000年提高2.15倍;乡村单人户人口在乡村家庭户人口中占比接近9%,相较2020年提高了3.72倍。

综合以上,中国当代(特别是20世纪90年代之后)单人户增长变动节奏与经济快速发展、社会转型时期相契合,而2000年后单人户大幅度提升不仅有社会转型力量的推动,也与中国进入人口老龄化社会、第一代独生子女和少子女一代逐渐成人并离家上学、就业和婚配有关,中国家庭在核心化基础上“空巢”增多,出现进一步小型化趋势。从“户”的角度看,2020年全国单人户在总户中占比已超过1/4,分城乡虽有差异,但均处于高位水平,具有一定趋同表现。全国单人户成员在总家庭户人口中占比接近10%,城市超过10%。可见,家庭之“戶”和家庭之“口”均显示,单人户成为当代民众重要的家庭户类型和生活载体。

三、单人户成员年龄构成

1. 不同时期单人户成员年龄构成变动

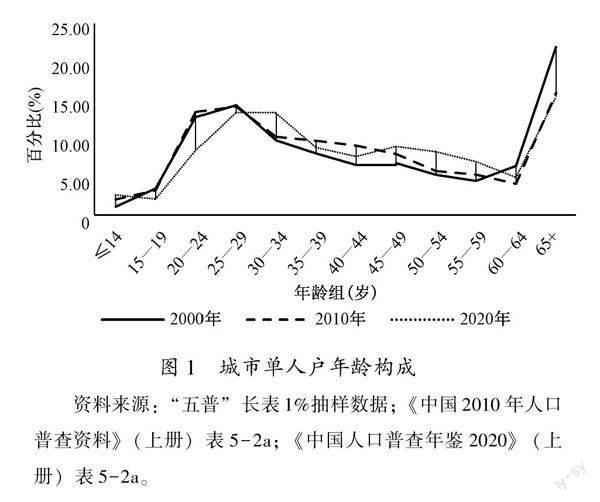

如前所述,单人户构成在2000年及之后变动较大,在此以这三个时期的人口普查数据为基础分析其年龄构成。

如图1所示,三个时期城市单人户成员的年龄分布特征为:65岁及以上组虽为最大,但其占比有逐渐降低趋势。从2000年的21.92%降至2020年的15.40%。其他超过10%的年龄组2000年为20—24岁组、25—29岁组,2010年扩展至30—34岁年龄组,2020年则集中于25—29岁年龄组、30—34岁年龄组。它意味着城市大龄青年人中的单人户比较突出。

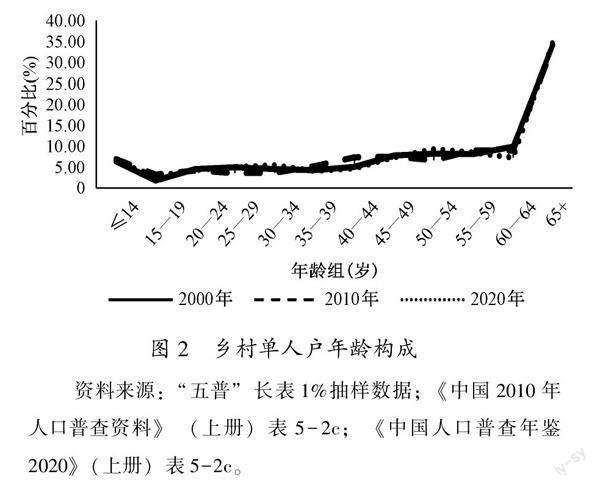

如图2所示,乡村单人户成员年龄分布中,65岁及以上老年人占比明显高于其他年龄组。并且2000年及以后的这三个时期,乡村老年单人户所占比例一直保持在1/3强的水平,有明显的集中趋势。其他年龄组均未超过10%。

图2还显示,乡村单人户中14岁及以下年龄组占比相对较高,2000年以来均超过6%。我们认为,14岁及以下生活自理能力低的未成年人组成的单人户具有较强的“虚拟”成分,即他们并非真正单独生活。按照“户”的形成原则,户是一个相对独立的生活单位。缺少炊煮等基本生活自理能力的未成年人形成单人户的原因在于,这些未成年少年或儿童原本与父母一起生活在核心家庭,因父母外出务工超过半年以上不再被登记。他们(多数在当地接受小学或初中教育)平时与同一院落或同村相邻的祖父母等亲属一同生活,或在亲属的协助下生活。人口普查时这些未成年人既然属于本地常住人口就应该纳入登记范围。他们被作为原家户的“代表”独立登记,而非作为祖父母家庭户的成员(与祖父母组成隔代户),由此形成单人户。这些“虚拟”性的单人户也有“真”的一面,即该户中的未成年人确实在本地生活,是该户中的“留守”成员。由此可见,至2020年,中青年夫妇外出务工将一个子女留在家乡的现象依然在一定程度上存在着。我们认为,这是未成年人单人户形成的主要原因。这种做法也有“保户”和“占户”的考虑。但它会使隔代户降低。当然,也可能还有其他一些有意为之的“虚拟”行为存在,这有待专项考察来作进一步研究。

需要指出的是,城乡单人户中65岁及以上组老年人在三个时期所占比例均为最大,但两者之间也有差异,乡村2000年、2010年和2020年相对稳定,占比超过1/3;城市老年单人户则为缩小,不过2020年与2010年相比基本持平,占15%稍强。老年单人户的这一构成提示我们,城乡老龄化水平的提高、老年人口群体扩大,并没有提升其在单人户的构成。难道是老年人更多地与配偶、子女一起生活在其他类型的家庭中?在此,我们可考察一下三个时期单人户中老年人的数量变动。

2020年单人户中65岁及以上老年人数量大幅度提高,城市2020年较2000年提高3.53倍,乡村提高2.11倍(见表4)。单人户老年人数量大幅度上升没有导致其在单人户中构成比例上升,表明老年人以外的单人户增长更快。

在此重点分析一下城市占比相对较大的25—34岁(将25—29和30—34岁两个年龄组合并)和乡村50—59岁(50—54和55—59岁两个年龄组合并)在2010年与2020年间的数量变动(见表5)。

城市2020年25—34岁年龄组单人户成员数量较2010年增长164.60%,而同期65岁及以上老年人数量增长134.47%;同期乡村50—59岁组数量增长106.56%,65岁及以上老年人数量增长88.79%。可见,尽管老年人总量在单人户中快速增长,而其他非老年组单人户,特别是青年组单人户也在增长,单人户总量扩大,而老年人于其中所占比例并无明显提高(见表5)。

2. 城乡老年单人户和青年单人户数量构成比较

(1) 城市、镇、乡村老年单人户数量及其变化。如表6所示,2000年以来的三次人口普查中,城市、镇、乡村65岁及以上老年人组成的单人户一直在增长。其中2010年镇增幅最大,2020年城市增长最快。变动之后,农村老年单人户所占比例仍超过50%,应该说至2020年老年单人户无论数量还是比例均以农村为最大。而就全国而言,老年单人户数量接近3000万,这是一个值得关注的群体。

(2)城乡青年单人户数量及其变化。这里主要观察25—39岁组单人户数量及其变动。对此分析的意义在于:一是可间接认识城乡男女大龄不婚状况,因为这一年龄区间的单人户中未婚比例相对较高;二是可对劳动力外出务工对单人户构成的提升作用有所认识。

无论市、镇还是乡村,2020年25—39岁组单人户均比2010年大幅度提高,城市增长幅度最大。该年龄组全国单人户总量超过3000万,市、镇之和所占比例超过80%(见表7)。这与65岁及以上老年单人户形成反差(半数以上的老年单人户在农村),城市的单人户则以青年人为主体(见表7)。

3. 主要年龄组单人户构成特征

为了对单人户的年龄结构有进一步認识,在此根据其不同年龄段生活、工作特征将其分成五个组:一是19岁及以下,这部分人多为尚未经济独立者,生活自理能力较低,有的甚至是虚拟户主或形式户主。二是20—34岁组,这些户主为成年或青年人,劳动能力强,具有独立生活的经济能力。三是35—49岁组,属于壮年阶段。四是50—64岁组,属于中年和低龄老年阶段。五是65岁及以上组,为老年人。

单人户成员年龄构成的城乡差异明显。就65岁及以上老年人而言,这三个时期乡村老年单人户构成比较稳定,均在33%—35%间。城市单人户老年人则有下降趋向,但2020年与2010年相比,占比为15%多一点,比较稳定(见表8)。

2000年以来,城市20—34岁青年组单人户一直占比最大,2020年较2010年稍有降低,但仍接近35%。这一构成与外来务工者比例高和城市自身这一年龄段者不婚比例大有一定关系。而乡村这一年龄组占比一直处于15%上下的低位。

35—49岁年龄组,城市2020年和2010年水平相当,超过1/4,明显高于2000年。这一年龄者正值壮年,也有较高比例外出工作者。乡村三个时期有波动,多低于20%。

50—64岁组,三个时期乡村单人户占比稳定在1/4水平上,仅次于65岁及以上组,明显高于城市。其形成原因有多种。客观而言,在农村,这一年龄组男性仍多从事有收入的工作,甚至有不少外出务工者;另外,其子女多已婚配,若配偶一人在家则会提升单人户构成。三个时期城市该年龄组单人户构成有波动,2020年处于2000年以来最高,接近20%。

19岁以下组,乡村在2000年以来三个时期相对较高,在9%上下,这与农村父母外出务工、子女留守状况有关。

综合以上,单人户成员年龄构成城乡差异明显,2000年以来乡村65岁及以上老年人在其中占比最大,超过1/3。城市老年单人户构成则有缩小趋向。老龄化水平提高并没有使城市老年人在单人户中占比增大,这与城市青壮年单人户比例保持在高位有关。乡村19岁及以下单人户成员占比较高,与父母外出务工、子女留守有一定关系。

四、单人户成员性别构成及其变动

1. 城市不同性别单人户构成及其变动

(1)单人户性别结构和性别比。就城市而言,总体上,三个时期男性均在单人户中占多数,但性别构成差异逐渐缩小,由2000年相差11.84个百分点,至2020年降低为7.26个百分点。在25—29、30—34、35—39岁这三个年龄组,2000年男性分别高于女性35.59、42.07和40.96个百分点,2010年差异明显减小,2020年进一步缩小为相差18.0、22.98和20.74个百分点。2020年,40—54岁各年龄组男女性别差异均比2000年缩小,至60—64岁组两者处于基本平衡状态。65岁及以上则转变成女性为多数(见表9)。

如何解释女性在劳动能力较强年龄段单人户比例逐渐增大这种变化?我们认为,城市女性在25—29岁、30—34岁、35—39岁这三个主要劳动年龄阶段就业比例提高,以及具有大学以上受教育程度比例扩大,有稳定收入,晚婚者增多,由此形成并维持一定比例的单人生活状态。40岁及以上年龄组中女性单人户比例增大则是多种因素作用的结果,不婚、离婚上升和丧偶后不再婚都有可能使女性单人户提高。

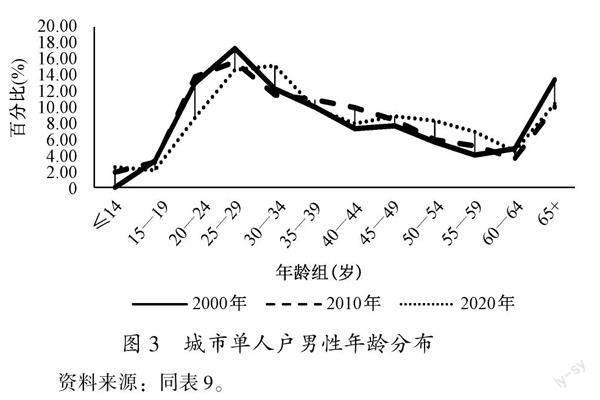

(2)不同性别单人户年龄分布。如图3和图4所示,城市男性单人户年龄组构成2000年相对集中于20—39岁之间四个年龄组,其中25—29岁组最高,2010年依然有此表现。但2020年则相对集中于25—29岁组、30—34岁组。女性在2000年和2010年20—24岁组和25—29岁组明显高于其他劳动年龄组,但2020年20—29岁组、30—34岁组高比例组与男性相同。我们认为,这与城市青年大龄未婚男女均增多有直接关系。

从三个时期看,城市单人户中65岁及以上女性在持续降低,由2000年的32.74%,降至2020年的21.18%,减少了35.25%。男性2020年较2000年减少了22.49%,但比2010年提高了4.1%,可谓是一种微调。女性65岁及以上老年人占比下降与其他年龄组女性单人户增大有直接关系,特别是25—39岁组女性所占比例由22.14%提高至30.24%。

2. 乡村不同性别单人户构成及其变动

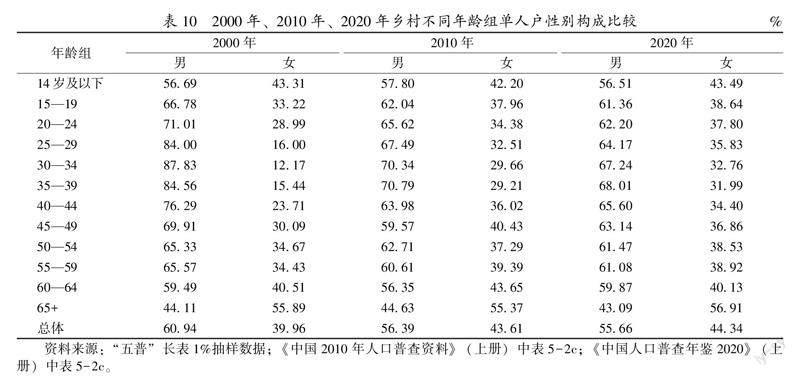

(1)单人户男女性别结构和性别比。如表10所示,总体看,乡村单人户男女构成与城市相似,除65岁及以上组外,均为男性构成高于女性。但男女相差水平大于城市,多数年龄组男性高于女性超过20个百分点(而城市多数年龄组相差不足15个百分点)。从时期变动角度看,2000年以来,乡村单人户男女性别差异明显缩小,女性单人户在35—39岁年龄组所占比例由不足16%至2020年超过30%,40—44岁组也提高了10个百分点,这很可能与其丈夫外出务工增多有关。需要注意的是,这些年龄组男性中也有较高比例的单人户。单人户男性中虽有未婚者,但已婚者应占多数。或许这些年龄组也有已婚女性外出务工,其丈夫在家成为单人户成员。我们所观察到的多数现象是,或者丈夫外出务工,或者夫妇一起外出务工。妻子外出工作、丈夫留在家里的情形相对较少,这是一个有待进一步考察的问题。

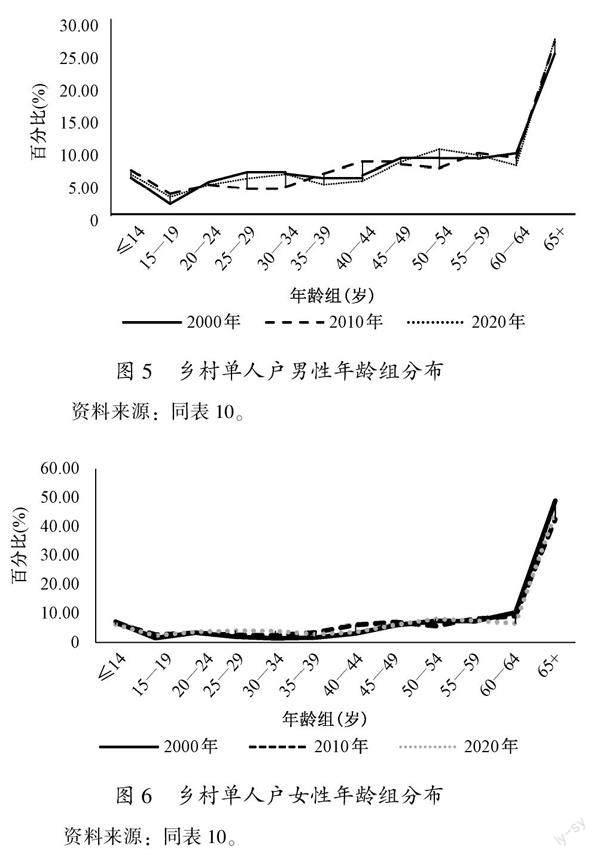

(2)不同性别单人户年龄分布。如图5和图6所示,农村单人户分性别构成表现为:65岁及以上老年女性单人户占比高,超过40%,2000年以来虽有波动,但并无显著改变。男性也有这种稳定特征,占比保持在1/4上下的水平。其他年龄组单人户构成的集中程度均不高。

但值得注意的是,女性单人户在30—44岁之间的三个年龄组相对较低,45岁及以上提高。我们认为,这与前者处于抚育子女年龄阶段有关,即使丈夫外出工作,仍能保持单亲核心家庭生活格局;45岁及以上子女逐渐长大,外出上学、工作增多,若丈夫仍在外工作,形成单人户的可能性提高。

综合以上,在性别构成上,除65岁及以上组外,单人户均表现为男性高于女性。同时也应看到这一点:2000年以来,城乡女性在单人户中的構成增大,这既与城市青年阶段女性未婚增多有关,也与中年阶段农村女性丈夫外出务工、子女外出上学而单人生活有关。

五、单人户成员婚姻状况

对单人户成员的婚姻状况进行分析,可加深对其形成原因和特征的认识。由于数据所限,在此主要对2020年城市和农村不同年龄组单人户婚姻状况进行分析。

1. 城乡单人户婚姻状况

根据“七普”长表1%抽样数据,城市单人户中未婚、有配偶、离婚和丧偶四种类型分别占35.50%、40.10%、10.63%和13.77%,有配偶占比最大,其次是未婚,丧偶和离婚分别为第三和第四。乡村则以丧偶最大(37.16%),其次是有配偶(32.55%),第三是未婚(24.69%),第四是离婚。

如图7和图8所示,城市和乡村单人户在不同年龄组的婚姻状况上有所不同。城市单人户成员在25—29岁组、30—34岁组有高比例的未婚者,其中25—29岁组接近80%为未婚者,30—34岁组仍超过50%。应该说未婚者是这两个年龄组单人户成员的主体。35—39岁组未婚比例仍在30%以上。值得注意的是,乡村在这三个年龄组上未婚比例低于城市,不过25—29岁组也处于高位(超过60%)。另外,农村40岁及以上组单人户中,未婚者均高于城市。它表明乡村存在一定比例的大龄或终身不婚者,至少在单人户中这一群体(40岁及以上未婚者)高于城市。在65岁及以上老年单人户中,城乡未婚者分别为3.25%和10.27%。这意味着乡村65岁及以上老年单人户成员中,至少1/10为未婚者。

有配偶单人户的年龄构成为:城市35—59岁之间各年龄组单人户中有配偶比例均超过50%,乡村单人户成员则在30—59岁组有配偶比例超过50%。这一青壮年阶段有配偶者中单人户的形成应该与外出工作等经济活动有直接关系。我们认为,城市目前有配偶的单人户中,“外来”谋生型单人户应占较大比例,乡村则以配偶“外出”留守型单人户为主。

关于离婚单人户,城市在50—64岁之间三个年龄组明显较高,超过20%,峰值水平超过23%,应该说这一比例是比较高的。乡村离婚单人户整体较低,仅在45—49岁组超过13%。这也间接反映出现阶段城市中年和低龄老年人中离婚现象有所增多。当然,也应注意到这一点:2020年单人户低龄老年人的离婚行为也可能发生在中年阶段,单人户中年人则于多年前离婚。对此,只有结合离婚时间才能弄清离婚单人户的形成年龄。但对不同年龄组单人户主的离婚构成进行分析有助于认识普查年份离婚行为对单人户形成的影响。

城乡丧偶单人户以老年人为主。其中城市老年单人户主65—69岁组丧偶比例明显扩大,在四种婚姻状态中占比最高,至70—74岁组丧偶比例提高至64%,75岁及以上各年龄组单人户中接近或超过80%为丧偶者,可见中高龄单人生活者以丧偶者为主体。乡村65岁及以上老年人中的单人户主也以丧偶者为主体,与城市有相似表现,且相应年龄组丧偶比例较城市更高。

综上,从婚姻状况看,当代单人户中既有高比例的青年晚婚者,也有就业于外地的青壮年已婚者,还有占比较高的老年丧偶者。乡村65岁及以上老年单人户中未婚比例明显高于城市,城市中年和低龄老年离婚者所形成的单人户也成为重要现象。

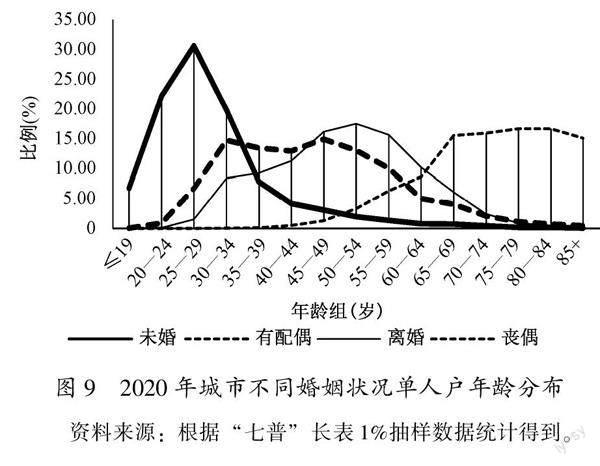

2. 城乡不同婚姻状况单人户成员年龄分布特征

如图9、图10所示,城市未婚单人户集中于20—24岁、25—29岁、30—34岁三个年龄组,合计占比为72.62%,其中25—29岁组和30—34岁组占比超过50%(50.43%)。可见,城市未婚单人户在青年群体中集中度最高。与城市不同,乡村未婚单人户从总体看20岁及以上组是多数,但在19岁及以下组却有较高的构成,在未婚单人户中超过1/4。这实际是由父母外出务工后留在家里的子女——留守子女所形成。另外,值得注意的是,城乡未婚单人户中,65岁及以上未婚老年人差异明显,分别为1.46%和17.08%,表明乡村未婚老年人在未婚独居者中占较大比例。

城市有配偶单人户中,30—59岁之间六个年龄组合计占比为79.08%。劳动年龄的已婚者外出务工并在工作所在地形成单人户。乡村有配偶单人户峰值则集中于45—59岁之间的三个年龄组,占46.3%。这印证了前面的推断,壮年阶段,夫妇一方外出务工,少子女家庭子女外出上学、务工,留在家里者单独生活形成单人户。

城市离婚单人户在40—64岁之间五个年龄组相对集中,占比为70.83%。乡村则集中于45—59岁间三个年龄组,占53.61%。

丧偶单人户城乡均集中于65岁及以上年龄组。

对不同年龄组单人户成员婚姻状况所作考察,可以得出这样的认识:城市25—29、30—34岁未婚单人户最高,前者所占比例接近80%,后者则超过50%。同时在整个未婚单人户中,这两个年龄组占比超过50%。可见,城市青年人大龄不婚群体是未婚单人户的主体。而乡村未婚单人户中19岁及以下者接近27%,反映了留守儿童、少年在当前农村仍大量存在。城乡35—59岁单人户以有配偶者为主,这些劳动年龄者迁移流动至外地工作,夫妇分居两地,它会推动流入地、流出地单人户双向增长,这是社会转型阶段的重要现象。城乡65岁及以上丧偶老年人成为老年单人户的主要组成部分。城市中年和低龄老年人中有相当高比例的离婚单人户。这些都是值得关注的问题。

总之,当代单人户成员的婚姻状况有较强的年龄之别和城乡差异。城市单人户中25—29岁组和30—34岁组多数为未婚者,并且未婚单人户50%以上集中于这两个年龄组。乡村65岁及以上老年单人户成员中未婚比例明显高于城市,前者占比超过1/10,是一个值得关注的群体。城市中年和低龄老年人离婚并在一定时期保持独居也成为单人户的重要补充。

六、当代单人户迅速增长的原因及其社会影响

1. 对当代单人户增长原因的认识

(1)社会转型促使单人户增长。当代社会变革和转型对民众谋生行业、居住空间产生深刻影响,促使单人户增多。社会转型的最突出表现是,人口迁移流动趋势增强,人口城市化加速,更多的劳动力离开家庭或家乡所在地至外地就业,这些外出谋生者中有的单独租房居住,在常住地形成单人户。而在家庭核心化、少子化时代,留在家乡的一方也有较大可能单人生活。中国社会转型20世纪90年代开始起步,2000年处于发展阶段,2010年初步显现,2020年基本形成。可见当代单人户的快速增长与经济发展和社会转型这一背景有密切关系。

(2)青年受教育水平提高、晚婚群体扩大使单人户增长。20世纪末、21世纪初,政府开始大力发展不同形式的高等教育,更多的青年人有机会进入大专院校学习,受教育时间延长。根据“七普”数据,2020城市25—29岁青年组中,大专及以上受教育程度者已达到54.41%,其中女性达到58.48%[11]。而在社会转型时代,接受过高等教育的年轻人多集聚于家乡之外的一二线城市工作,从工作至结婚成立家庭的时间间隔扩大,以单人户形式生活的时间延长。这已成为大学毕业生的群体表现,由此提高了地区或全社会的单人户水平。

(3)当代少育环境形成,促使单人户水平提高。我国的独生子女政策从1980年以来长期推行,城市形成了庞大的独生子女家庭。农村独生子女家庭比例虽较低,但只有两个子女的少子女家庭成为多数。独子化、少子化家庭环境对单人户的提高作用会在夫妇中年阶段体现出来。当独生子女读完中学后更有可能外出上大学,原本的核心家庭因子女外出而“空巢”,若“空巢”夫妇中一方外出工作,促使另一方转化为夫妇分居单人户,甚至同时形成两个单人户。农村少子女家庭也会如此,成年子女外出上学、中年丈夫外出工作,“留守”之妻则会形成单人户。

(4)老龄化水平提高促使单人户上升。老龄化水平提高、老年人口群体扩大将使单人户比例和规模增长。客观而言,若老年亲代和已婚子代普遍同居共爨,老年人在多代家庭生活比例较高,那么老龄化水平上升不仅不会提高整个社会的单人户水平,而且会使三代及以上家庭比例增大、单人户缩小。然而,中国2000年以来的家庭户结构变动显示,老年夫妇与子女分爨独居、丧偶后单人独居現象增多。2020年农村丧偶老年人所形成的“家庭解体”型单人户超过1/3。老龄化水平上升直接推动单人户增多。

(5)婚姻挤压使城乡大龄不婚单人户增长。中国当代存在城乡双向婚姻挤压,一是农村男性婚姻挤压,二是城市女性婚姻挤压。20世纪80年代以来中国农村出生性别比持续升高,其对农村青年婚姻缔结的影响在2000年以后逐步显现,2010年以来更为突出。加之更多女青年在城市就业并婚配,或直接外嫁至经济发达地区,故一些农村地区男性大龄不婚者增多,贫困地区尤其严重。大龄不婚者有的与老年父母共同生活,但他们中单人生活比例更高,特别是在中年之后(因父母去世)独居更为普遍。这一点已被以往在贫困地区的调查所证实[11]。它是男性婚姻挤压对单人户的影响表现。城市女性婚姻挤压则表现为,2000年以来,在大学扩招之后,更多的女青年接受了大专及以上教育,在一二线城市就业者居多。不少高学历女性在工作条件和收入水平上具有优势。而可与其匹配的未婚男性资源则存在不足。由于婚姻观念发生改变,这些女性往往不会降格以求,故其中大龄不婚者增多,形成单人生活方式。

(6)住房改善成为单人户增长重要物质条件。住房是家庭户的存在基础,若住房紧缺,亲代和已婚子代同居共爨的可能性会比较高。2000年以来住房供给增加,特别是商品房建设提速,改善了民众的住房条件。由此,更多的未婚年青人拥有了独立住房(包括在工作所在地租住民宅),已婚年轻人与父母分爨异居成为主流。父母在为子女完婚之后还拥有自己独立的住宅。这些都对单人户的形成具有推动作用。

综上,现阶段单人户的快速增长是社会转型大环境下诸种因素叠加影响的结果。当代中国的社会转型不仅表现为城镇常住人口、非农就业人口占多数和民众开始以城镇为主要生存依托,且这一转型与人口转变、老龄化、青年人受教育程度提高、婚育观念和行为变化等交织在一起。这使青年、中年和老年阶段的单人户都有可能增加,推动单人户总体水平上升。

2. 单人户增长的社会影响

(1) 单人户增长直接促使当代家庭规模小型化趋势增强。将家庭人口规模分成单人户、2人户、3人户和4人及以上户四种类型并观察其变动,可以对中国当代家庭小型化的驱动力量有更清楚的认识。

如表11所示,就家庭平均人口规模而言,2000年以来,无论全国还是分城市、镇、乡村均为下降,表明家庭人口的小型化趋势突出。这种小型化在四种家庭户人口类型形成两组不同的力量。一组是单人户和2人户,这两种最小和次小家庭户在持续提高。2000年两者之和为25.34%,2020年无论全国还是分城市、镇、乡村其占比均超过50%。另一组是3人户和4人及以上户,两者在不断下降。2000年全国和镇、乡村3人户和4人及以上户占比均超过70%,只有城市稍低,为67.72%。2010年继续下降,但除城市之外,全国和镇、乡村均在60%以上。至2020年,全国和城市、镇、乡村3人户、4人及以上户之和均低于50%。

从形式上看,单人户和2人户两种家庭户不断提高促使家庭户平均水平下降,而单人户从中所起作用更大。单人户作为“户”和“人”相一致的类型。在同一时期,其数量增长使总家庭户的“户”量增加,却未“额外”提高家庭户成员数量,导致家庭户平均规模缩小。

(2) 大龄青年单人户增多,将直接减少婚育队伍规模。从前面的分析可见,当代城市青年单人户比例和规模都在增加,而其中又以大龄未婚者为主体。客观而言,在现代社会,对青年人来说,单人户是自由度较高的居住形态。由于基本生活物品可从市场购买获得,不像传统社会那样依赖家庭成员提供,因而单人生活并无多少不便。一些年轻人会享受这种生活,而对进入具有一定行为约束的婚姻生活和承担抚育子女之劳的家庭生活会变得消极,至少不那么积极。当然,也有另外的情形存在:青年人多在远离父母的异地工作,择偶机会或婚配的及时性降低,不得不在一定时期甚至较长时期单人生活。

大龄未婚青年单人户增多,进入婚姻之列者就会减少,潜在生育人群缩减,生育率因此降低。这种情形在当代已有明显表现。

当然,对青年人中晚婚所形成的单人户不应硬性干预,但可适当引导。社会组织应为其中有意愿结婚但择偶机会较少者创造相识条件。

(3) 老年单人户规模扩大,对社会养老服务提出更高要求。2020年65岁及以上老年人形成的单人户已超过三千万。应该承认,多数生活能自理的老年人单独生活为主动选择或偏好这种居住方式。但是老年人作为生活自理能力降低的群体,单人居住风险也在提高。基层社会组织应增强针对独居老年人的公共服务,为其提供必要的生活支持(协助购买日常生活用品等),建立针对高龄独居老年人的健康监护制度(形成规范的联络方式)。客观而言,当代独居老年人多有直系亲属从旁协助老年人生活,但在社会转型的当代,亲子异地居住在增多,因而加强社会养老服务提供非常必要。

还应指出,单人独居老年人面临的突出问题是孤独,甚至会产生心理问题。亲属应与其多沟通交流,使独居者处于有亲情互动的环境之中;异地居住的子女要多探视老年父母,使其感受到子女的关爱。总之,保持和强化亲情交往是缓解独居老年人孤独情绪的重要方式。

3.对中国单人户未来发展趋势的认识

中国传统社会单人户水平较低,即使到了民国时期其所占比例也多在5%左右。1949年以后至改革开放前单人户水平不及8%。2000年及之后随着中国社会出现前所未有的转型,人口城市化、人口老龄化、生育独子化与少子化等因素交织在一起,极大地影响着民众的居住方式,中国家庭在核心化基础上进一步小型化,单人户在20年中迅速增长至25%。

那么中国当代单人户的这些变动与当代西方主要发达国家相比处于什么水平?这里我们以美国为例来说明。1990年,已经高度城市化和工业化的美国单人户在总家庭户中占比为24.6%,2000年为25.8% [11],2021年为28% [12] 。而中国1990年和2000年单人户占比分别为6.34%和8.30%,远低于美国。但中国2020年达到25.39%,而美國单人户并没有大幅度增长。可见,中国当代单人户在社会转型时期表现出增长快的特征。

我们认为,在今后一个时期,中国单人户还会有所增长,但增速会减缓。其理由是,随着社会转型的深入,劳动力流迁中单人流动将降低,与家眷一起迁移的行为增多。城市劳动者长期单人谋生型独居户和农村留守型单人户有可能减少。不过,青年人单人户和老年人单人户还会增长,从而使单人户总水平继续有所上升。

七、结语和讨论

中国当代单人户在20世纪90年代之后开始不断增长,特别是在2000年之后出现大幅度提升。单人户的这一变动与中国当代经济快速发展、社会转型时期相契合。而2000年后单人户大幅增长不仅有经济发展、社会转型因素的影响,也与中国进入人口老龄化社会、第一代独生子女和少子女一代逐渐成人并离家上学、就业和婚配有关,住房条件的改善也有利于单人户的增多。中国家庭在以往核心化基础上“空巢”增多,出现进一步小型化趋向。而单人户数量持续增长是中国当代家庭户总量扩张和平均规模不断萎缩的重要推动力和影响因素。

从年龄构成变动看,2000年以来农村65岁及以上老年人一直是单人户中的最大类别,超过1/3。城市老年单人户构成则有缩小表现,老龄化水平提高并没有使城市老年单人户在单人户总数中占比增大。这与城市青壮年单人户比例保持在高位有关。农村19岁及以下单人户成员的构成较大,它与父母外出务工、子女留守有一定关系。在性别构成上,除65岁及以上组外,单人户均表现为男性高于女性。同时也应看到这一点:2000年以来,城乡女性单人户构成明显增大,这既与城市青年女性晚婚增多有关,也与中年阶段农村女性的丈夫外出务工、子女外出上学增多有关。单人户成员的婚姻状况有较强的年龄之别和城乡差异。城市单人户中25—29岁组和30—34岁组多数为未婚者,并且未婚者单人户50%以上集中于这两个年龄组。农村50岁以上各年龄组单人户中未婚比例明显高于城市,城市中年和低龄老年离婚所形成的单人户也成为重要现象。

单人户已成为当代民众重要的居住形态。客观而言,它是自由度最大的生活方式,但它并非功能完整的家庭户。政府、社会和家庭应予以关心和帮助。对老年单人户,特别是高龄老年单人户重在为其提供必要的日常生活服务,通过建立规范的沟通方式降低其生存风险;为单人户中的青年晚婚者提供更多交友和婚姻机会;为异地工作而形成的单人户在户口迁移等方面提供制度性协助。通过这种举措,使单人户成员生活在与社会、邻里、近亲属有实际互动的环境中,而非处于封闭状态。这也是提高和改善民生质量的题中应有之义。

参考文献:

[1]李景汉.定县社会概况调查[M].北京:中华平民教育促进会,1933:136.

[2]吴顾毓.邹平二年来之户籍行政及其統计[R].山东农村建设研究院,1937.

[3]湖南省立衡山农村师范学校.衡山师古乡社会概况调查[M].北京:中华平民教育促进会,1937:21.

[4]李柳溪.赣县七鲤乡社会调查[R].1941年江西省地方行政干部训练团,1941.

[5]王跃生.华北农村家庭结构变动研究——立足于冀南地区的分析[J].中国社会科学,2003(4):93-108.

[6]王跃生.我国当代农村单人户研究[J].中国农业大学学报(社会科学版),2008(2):64-76.

[7]张莉.中国高龄老人的居住安排、代际关系和主观幸福感——基于对CLHLS数据的分析[J].国家行政学院学报,2015(5):68-73.

[8]朱宝生,乔晓春,徐俊.北京市老年人居住方式与孤独感的关系——基于有序Logistic回归模型的分析[J].中国老年学杂志,2020(12):2645-2649.

[9]国务院第七次全国人口普查领导小组办公室.中国人口普查年鉴2020(上册)[M].北京:中国统计出版社,2022:2-9.

[10]王跃生.大龄未婚、失婚男性的居住方式和养老状况——以冀西北农村调查为基础[J].中国社会科学院研究生院学报,2012(5):129-136.

[11]TAVIA S, GRACE O’NEILL. Households and families:2000[R],2001.

[12]Census Bureau.Releases new estimates on America’s families and living arrangments[EB/OL].(2021)[2021-11-29]https://www.census.gov/data/tables/2021/demo/families/cps-2021.html.

Analysis on the Status, Changes and Characteristics of

Contemporary Single-person Households

WANG Yuesheng

Abstract: Single-person household has become an important type of households in contemporary China. This paper attempts to analyze the status of single-person households, the initial stage and period characteristics of the rapid growth of single-person households, and the age, sex and marital composition of single-person household members, which can reveal the reasons for its change and the evolution trend.The basic data used in this paper are the short table data, the long table data and the long table 1% sampling data of the Seventh Population Census in 2020. At the same time, the data of the Seventh Census is combined with the data of the Third Census, the Fourth Census, the Fifth Census and the Sixth Census. The research findings indicate that the rapid growth of single-person households in China is directly related to the acceleration of population urbanization and the increase of labor mobility since 1990. Since 2000, the population aging, the increasing of late marriage among young people and the improvement of housing conditions have also played a driving-role in the growth of single-person households. A variety of factors have combined to promote the overall growth of single-person households. Under the social transformation, the internal composition of single-person households in urban and rural areas is different. There is a higher proportion of young single-person householders who marry late in cities. In rural single-person households, the elderly account for more than one-third, and minors left behind in single-person households also account for a high proportion. The study also finds that China’s contemporary single-person households have a higher growth level than that in western developed countries. As a type of “minimal” household, single-person households has high freedom of life on the one hand and incomplete life function on the other hand. The government, grass-roots social organizations and close relatives of single-person householders should pay attention to this issue, especially to provide necessary living services for the elderly who live alone, so as to reduce their survival risk and loneliness.

Keywords:single-person household;age composition;gender composition;marital status; population census data

[责任编辑 刘爱华]

收稿日期:2022-07-21;修改日期:2023-03-20

作者简介:王跃生, 法学博士,南开大学中国社会史研究中心暨历史学院教授;中国社会科学院人口与劳动经济研究所研究员。