连续监测降钙素原对细菌性肺炎患儿合理使用抗菌药物的影响*

2023-11-23程利恒汪文娟吴雪芬吴杰敏洪莉敏吕晓丹王欢潘晓敏

程利恒,汪文娟,吴雪芬,吴杰敏**,洪莉敏,吕晓丹,王欢,潘晓敏

(1.江西省婺源县人民医院检验科,江西 婺源 333200;2.江西省婺源县妇幼保健院检验科,江西 婺源 333200)

细菌性肺炎(Bacterial pneumonia,BP)是儿科较为常见的下呼吸道感染性疾病,以咳嗽、发热、呼吸困难为典型临床症状[1]。目前临床上将抗菌药物治疗作为BP 患儿的主要治疗方式,但由于抗菌药物的选择主要取决于临床经验和流行病学相关数据,加之不同病原菌引起的BP 患儿大多没有特异性的临床症状,导致抗菌药物的滥用和不合理使用现象较为普遍[2]。故找到一种能对患儿病情予以快速判断且能对抗菌药物的使用进行有效指导的血清标志物是目前临床热议的焦点话题。其中降钙素原(procalcitonin,PCT)是近年来一种新型的炎性反应和细菌感染标志物,在诊断患儿感染性疾病方面具有十分重要的意义。有学者指出[3],对BP 患儿给予PCT 的连续监测能为早期预测感染病原菌类型提供依据,且能对抗菌药物的合理应用起到一定的指导作用。但临床上有关连续监测PCT 在BP 患儿抗菌药物使用指导中的应用的相关研究报道较少。因此本研究采用临床对照研究分析连续监测PCT 对BP患儿抗菌药物治疗的指导价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将2020 年5 月—2021 年12 月婺源县人民医院和婺源县妇幼保健院收治的110 例BP 患儿为研究对象。纳入标准:①均符合《儿童社区获得性肺炎诊疗规范(2019 年版)》[4]中BP 的诊断标准;②年龄<18 岁;③对本次实验使用的抗菌药物无过敏现象。排除标准:①心、肝、肾等脏器有严重的器质性病变;②入院前已经使用过抗菌类药物;③长期使用糖皮质激素或免疫制剂;④由于支气管异物等其他原因所导致的肺炎;⑤合并恶性肿瘤或其他感染性疾病。根据随机数字表法分为对照组和观察组,每组55 例。其中对照组男34 例,女21 例,年龄1~13 岁,平均年龄(7.11±1.06)岁,观察组男32 例,女23 例,年龄1~12 岁,平均年龄(6.78±1.01)岁。两组患儿一般资料差异不大(P>0.05)。研究经医院伦理委员会批准执行,且研究已征得患者家属知情同意并签署知情同意书。

1.2 方法

两组患儿入院后均施以常规的吸氧、补液、止咳化痰等对症治疗。

观察组:抽取静脉血3 ml,3000 r/min 离心10 min 后取上清液,并置于-80 ℃的冰箱内保存待检。随后采用Leandia AFS2000A 免疫荧光定量分析仪及配套试剂对患儿的血清PCT 水平进行检测。依据成人下呼吸道感染临床试验结果研究和国内外文献,制定指导抗菌药物使用的PCT 临界值范围:①血清PCT ≥0.25 μg/L 则施以抗菌药物治疗,一旦患儿PCT<0.25 μg/L 则停止抗菌药物的使用;②PCT<0.25 μg/L 且患儿生命体征平稳则不予使用抗菌药物;③0.1 μg/L<PCT<0.25 μg/L,24 h 后需对患儿进行复查,按照结果据决定是否使用抗菌药物;在患儿治疗期间,每隔3 天对PCT 水平进行检测,其中治疗第5 天后可继续使用抗菌类药物的临界值范围:①PCT<0.25 μg/L,则停止使用抗菌药物;②0.25 μg/L ≤PCT<0.50 μg/L,继续使用抗菌药物3天;③0.50 μg/L ≤PCT<1.00 μg/L,继续使用抗菌药物5 天;④PCT ≥1.00 μg/L,继续使用抗菌药物7 天。

对照组:参考《抗菌药物临床应用指导原则》[5]和《儿童社区获得性肺炎管理指南》[6]以及患儿的白细胞计数、血清淀粉样蛋白A 水平以及血、痰培养结果对患儿进行经验性的抗菌药物的治疗。若患儿无其他合并症状,则给予7~10 d 的抗菌药物治疗,若患儿合并胸腔脓肿等合并症,则施以≥14 d 的抗菌药物治疗,当患儿临床症状得到显著改善后3~5 d后则停止使用抗菌类药物。

1.3 观察指标

1.3.1 抗菌药物使用情况

比较两组患儿抗菌药物使用情况,主要包括抗菌药物使用例数、双联抗菌药物使用率、抗菌药物使用时间和抗菌药物费用。

1.3.2 临床疗效和住院情况

评估两组患儿的临床疗效和住院情况,其中疗效指标主要包括患儿退热时间、气管插管率,住院情况包含住院时间和费用。

1.3.3 血清指标

分别抽取两组患儿治疗前和治疗后7 d 的空腹静脉血5ml,3000r/min,离心10min 后取上清液,分别采用酶联免疫吸附法和胶体金法检测C 反应蛋白(CRP)、血清淀粉样蛋白A(SAA)、白细胞计数(WBC)水平。

1.3.4 不良反应发生率

评估两组患儿不良反应发生率,主要包括恶心呕吐、腹泻腹痛、皮疹等。

1.4 统计学方法

本研究采用统计学软件SPSS 22.0 进行处理,计量资料用(±s)表示,选择t检验;计数资料用[n(%)]表示,选择χ2检验;以P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组抗菌药物使用情况比较

观察组抗菌药物使用例数、双联抗菌药物使用率、抗菌药物使用时间以及抗菌药物费用低于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组抗菌药物使用情况比较[n(%),(±s)]

表1 两组抗菌药物使用情况比较[n(%),(±s)]

组别 n 抗菌药物使用例数(n) 双联抗菌药物使用率(%) 抗菌药物使用时间(d) 抗菌药物费用(元)观察组 55 35(63.63) 17(30.90) 4.87±0.73 597.68±89.65对照组 55 47(85.45) 6(10.90) 6.64±0.99 853.74±128.06 χ2/t 值 6.899 6.651 10.671 12.147 P 值 0.008 0.009 0.000 0.000

2.2 两组临床疗效和住院情况比较

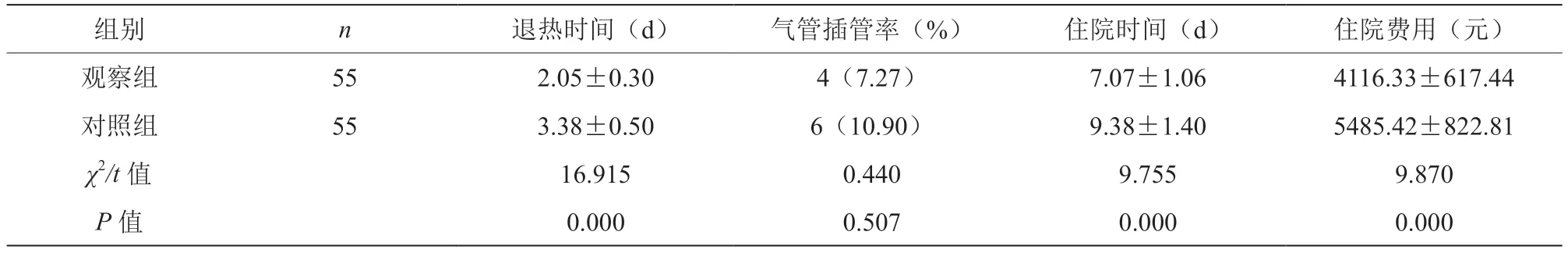

观察组退热时间、住院时间以及住院费用均低于对照组(P<0.05),但两组在气管插管率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组临床疗效和住院情况比较[n(%),(±s)]

表2 两组临床疗效和住院情况比较[n(%),(±s)]

组别 n 退热时间(d) 气管插管率(%) 住院时间(d) 住院费用(元)观察组 55 2.05±0.30 4(7.27) 7.07±1.06 4116.33±617.44对照组 55 3.38±0.50 6(10.90) 9.38±1.40 5485.42±822.81 χ2/t 值 16.915 0.440 9.755 9.870 P 值 0.000 0.507 0.000 0.000

2.3 两组治疗前后血清指标比较

治疗后,两组WBC、CRP、SAA 水平低于治疗前,且观察组低于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组治疗前后血清指标比较(±s)

表3 两组治疗前后血清指标比较(±s)

注:与同组治疗前比较,aP<0.05

组别 n WBC(×109/L) CRP(mg/L) SAA(mg/L)治疗前 治疗后7d 治疗前 治疗后7d 治疗前 治疗后7d观察组 55 14.28±2.14 8.41±1.26a 54.52±8.17 5.68±0.85a 66.38±9.95 4.57±0.68a对照组 55 14.36±2.15 10.11±1.51a 54.66±8.19 12.57±1.88a 67.12±10.06 9.68±1.45a t 值 0.195 6.410 0.089 24.765 0.387 23.662 P 值 0.845 0.000 0.928 0.000 0.698 0.000

2.4 两组不良反应发生率比较

观察组不良发应发生率低于对照组(P<0.05),见表4。

表4 两组不良反应发生率比较[n(%)]

3 讨论

3.1 对患儿抗菌药物使用情况的影响

本研究结果显示,观察组抗菌药物使用例数、双联抗菌药物使用率、抗菌药物使用时间以及抗菌药物费用低于对照组(P<0.05),分析原因可能是因为PCT 水平能有效且特异性对BP 患儿的病情发展和严重程度予以客观反应,同时以血清PCT ≥0.25 μg/L应用抗菌药物治疗,PCT<0.25 μg/L 则停止抗菌药物的使用作为临床应用指征,在一定程度上降低了抗菌药物的使用率和使用时间、费用,且PCT 水平能对BP 患儿不同类别的细菌感染进行有效鉴别,因此在提高抗菌药物正确使用率方面具有积极意义[7]。

3.2 对患儿临床疗效和住院情况的影响

本研究结果显示,观察组退热时间、住院时间以及住院费用均低于对照组(P<0.05),但两组在气管插管率比较,差异无统计学意义(P>0.05),考虑原因可能是因为按照患儿PCT 水平的变化情况以此来降低抗菌药物的使用率并能缩短抗菌药物的使用时间,同时对患儿PCT 水平变化情况进行连续监测,能有效评估病情的发展和患儿预后,有利于医师对抗菌药物的使用时间和种类以及抗菌谱进行及时调整,做到对症治疗,使临床疗效得到一定的提高并缩短患儿的住院时间[8]。此外,抗菌药物使用比例的降低,也在一定程度上节约了医疗资源和医疗成本,在降低患儿住院费用方面具有积极意义。

3.3 对患儿WBC、CRP、SAA 水平的影响

本研究结果显示,两组治疗后WBC、CRP、SAA 水平低于治疗前,且观察组低于对照组(P<0.05),分析原因可能是因为采用连续监测PCT水平对抗菌药物的使用进行指导,根据PCT 水平的检测结果有针对性的合理使用抗菌药物,使治疗方案得到优化,有利于改善患儿炎性因子水平,提高治疗效果,在降低WBC、CRP、SAA 水平方面具有积极意义。

3.4 对患儿不良反应发生率的影响

本研究结果显示,观察组不良反应发生率低于对照组(P<0.05),究其原因可能是因为以连续监测PCT 水平为指导的抗菌药物使用方法,能有效降低抗生素滥用的风险并使临床抗生素药物的使用疗程得到缩短,有利于减轻抗菌药物对人体产生的不良反应。

综上所述,采用连续监测PCT 水平指导BP 患儿抗菌药物使用能有效降低抗菌药物的使用率和治疗时间,缩短患儿住院时间且减少医疗费用,且在提高临床疗效,降低不良反应发生率方面具有积极意义,值得临床应用。