基于历史“大概念” 融通“家国情怀”初探

2023-10-30翁海玲金华市浦江县第二中学

◎ 翁海玲 金华市浦江县第二中学

《普通高中历史新课标(2017年版2020年修订》(以下称“新课标”)在落地核心素养问题上提到了一条新路径,即“重视大概念使课程内容结构化……促进学科核心素养的落实。”[1]可见,“大概念”教学与历史核心素养之间存在着密切的联系。何谓“大概念”?美国学者埃里克森认为“大概念”是“贯穿于本学科的具有持久价值的概念或原理”[2],笔者由此得出结论,历史“大概念”即一节课高远的主旨。而在具体的教学实践中,笔者发现只有拟定真正能够触动学生家国情怀的“大概念”,才有助于教材知识的有效统摄。本文以选择性必修2 第1 课《从食物采集到食物生产》一课为例探讨。

课标对应这一课的表述是“了解人类从食物采集者转变为食物生产者的过程及意义”,课标如此精简,教师如何帮助学生从“了解”层面过渡到“理解”层次?若学生仅停留在对本课的基础性知识“了解”,未真正复刻成为记忆,遗忘是必然的。为此,笔者通盘爬摸了课标要求、教学重难点、教材内容,将本课的教学“大概念”拟定为——“人类伟大的创造力促进了农业文明的诞生”,并通过具体教学案例,探索“大概念”融通“家国情怀”的有效路径。

一、移情于境,减少陌生感

“新课标”指出:“历史是过去的事情,为了促进学生了解、感受、体会历史的真实境况……需要拉近学生与历史之间的距离。”[3]就本课而言,原始社会的历史距今十分遥远,如何让学生身临其境?一幕幕“有血有肉”教学场景设计便成为有效的教学载体。一般而言,移情于境的方法有两种:一,借助史料,调动学生已有的知识储备,体会情境;二,通过音频、录像等,让学生从中推理某个历史结论。较之于第一种,第二种方式因能迅速吸引学生的学习兴趣,摆脱枯燥感,更适用于本课。

因此,笔者在处理“农业产生的原因”的教学过程中,利用“安纳托利亚高原农业产生”相关视频,引导学生关注视频中提到的“处于狩猎和采集时代人类察觉到可以通过种植小麦种子来获取食物,继而一系列用于收割和加工的生产工具产生了,农业由此诞生”。并且设问:农业产生会与什么因素有关?

不难发现,视频中有许多细节内容可供学生推理,如“人类的察觉”、“生产工具的发明”,但此时学生的逻辑思维仍然混乱,这时教师积极引导,学生就能产生如下图示的思维飞跃。

人类的察觉(想象力) → 农业诞生

收割、加工的生产工具出现(创造力)

细微处设问并引导,体现了教师课堂主导地位,也激发了学生课堂主体探究的精神。需要注意的是在情境的设计中教师要考虑到学生的最近发展区,遵循从已知导入未知,由易到难的基本教学原则,使课堂不至于因忽视学情而“冷场”。

二、问题引领,推进课堂高潮

“新课标”指出:“教师要根据大概念来建构学习内容的框架……以大任务、大问题来统领整个学习过程……拓宽学生的学习视野。”[4]可见,问题引领对于构建历史“大概念” 融通“家国情怀”课堂具有独特意义。

为确保问题的有效设计,“教师从主题、问题、核心概念、学习方法等视角解读课标内容与课文”[5],而基本问题的设定需要教师精准把握一课“大概念”统摄的主干知识。就本课而言,理解农业革命给人类社会带来的影响是本课的主干知识。教师可以通过下列两则材料设计问题链,引领学生进行深度学习。

材料1: 有了原始农业,食物来源较前丰富了……所以人们开始过着相对定居的生活。

——阎万英、尹英华《中国农业发展史》

材料2:原始人在集体劳动过程中发出的有节奏的呼喊声,便是最基本的声乐因素。

——王斯德《世界通史》

问题设计:

(1)农业革命后对人类的生产方式、生活方式带来了怎样的变化?

农业革命还带来怎样的影响?

可以用怎样的一个历史名词来定义这样的一个时代?

推动农业革命产生的动力,你的认识?

以上四个问题在设计上遵循“环环相扣、紧抓教材主干”的原则,有利于学生从基础知识的掌握到高阶思维的培养。

但问题链的设计仍然需要把握学生已有的学情,“每个学生都有各自不同的知识经验,这些认知是他们看待世界的方式”[6],若原来的知识与新学的内容,有着正向的联系,学生便容易接受,但如果产生一定的认知冲突,学生的理解便会变得困难。但正是这一认识冲突的客观存在,为教师进一步通过问题链,重构学生的知识体系提供了契机。

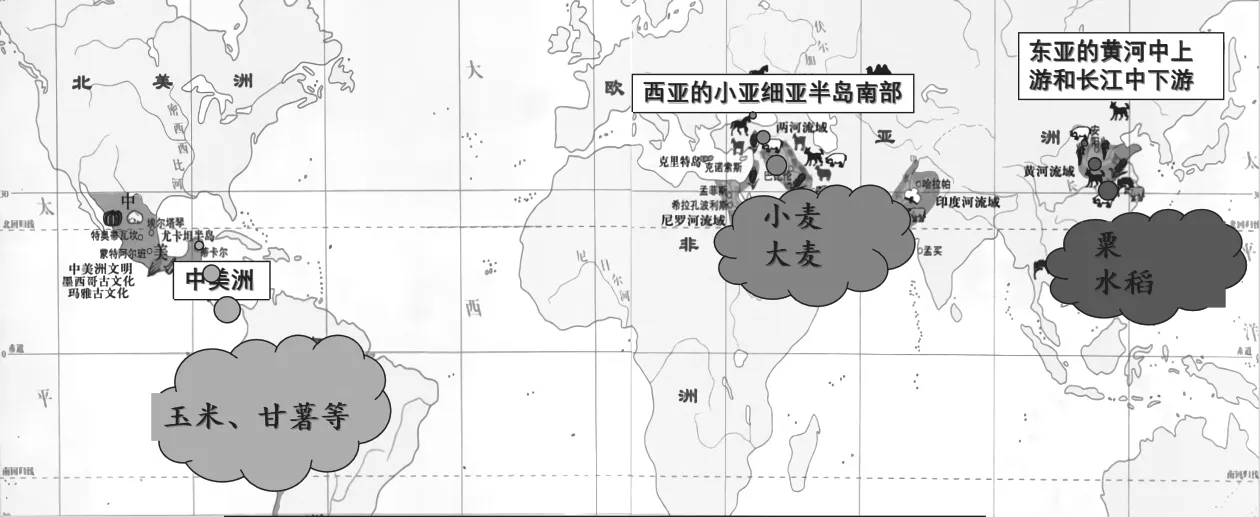

以本课为例,在解决“农业革命的原因”问题上,教师常常会引用“世界主要文明发源地和农耕与畜牧的起源(局部图)”来突破。

图1 世界主要文明发源地和农耕与畜牧的起源(局部图)

但此时学生容易陷入到地理环境决定论的刻板印象中,面对这样的认知冲突,教师可以顺势而为进行问题链的设计:

(1)指出世界各大文明分别产生了哪些农、牧业?

(2)地理位置是否是农业文明产生的决定性要素?

(3)你得出的结论是什么?

通过解答,学生在认知重构的过程中实现了逻辑思维的层层递进,而第(3)个小问则再次回应本课“大概念”——“人类伟大的创造力促进了农业文明的诞生”,家国情怀再次彰显。

三、明确任务,提升课堂效率

“大概念”与“家国情怀”只是一种抽象化的名词,如何推动其真正走向实践?新课标指出“以具体的教学任务引领学生去认识历史和解决探究问题”[7],不失为一条有效途径。有鉴于此,笔者将本课的“大概念”设计为“总任务”,并在突破“原始社会不同地区的农业文明具有多样性表现”的教学环节上,分解成层层递进的教学任务,具体的教学实践如下:

第一步,列举表格1,布置学生分组完成的教学任务,引导学生从食物生产、土地归属、社会生活对比古巴比伦、古埃及、古罗马、美洲等的不同文明。

表1 古代文明的食物生产与经济社会生活

表格化处理实现知识的化繁为简,提升课堂时间的利用率。但此时,学生的认知仅仅停留在教师的平铺直叙上,课堂毫无情感波澜。因此,在教学设计上,教师可以以古代中国和古代希腊作为特殊案例,继续推进教学任务。

第二步:引导学生通过观察以下两幅图片(图2 和图3),讨论思考古代中国与古代希腊分别属于什么类型的文明?

图2 中国古代农作物种植分布图

图3 古希腊地形图

通过观察图片,古代中国是农业文明国家,古希腊是海洋文明的国家,两大文明的宏观差异性在学生的脑海中已初具印象。但对两大文明的具体差异学生把握仍然不足,因此,教师可以继续设置教学任务。

第三步:分组讨论,古代中国的不同历史时期,土地所有者与经营方式有何不同?推动不同时期发生变化的原因是什么?

由分组讨论的结果上来看,由于第一小问可以结合教材内容,对学生挑战不大。但第二、三小问课堂则陷入沉闷,这里就需要教师进一步引导,疏通学生逻辑的“拥堵点”,引导得出结论:“农业生产工具——铁犁牛耕的发明背后是人类创造力的伟大体现”。

第四步:引导学生通过观察教材古希腊陶瓶讨论古希腊经济具有什么特点?从长远上看希腊人独特的经济活动又为人类文明带了怎样的影响?

第一小问学生已有知识背景,因此可以较为轻松地得到答案,而有了第三步的思考经验,触类旁通,学生也易于得出“希腊的精神文明创造是人类文明的一大财富”的结论。由此,通过任务设计,实现对本课“大概念”的呼应。

四、以史为鉴,升华家国情怀

统编版高中历史教材具有连贯性、深度性的特点,字里行间体现着中国人修史、学史的终极目标——“以史为鉴”,沿着这一思路,给本课在家国情怀升华的教学环节上予以一定的启发。

人类通过想象力与创造力促进了农业文明的产生,并支撑着千百万年的筚路蓝缕。而当前人类生存危机频发,应该怎么办? 在这个教学过程中,教师可以辅助播放“冰川融化下的高维地区人们生存的困境”,增强学生内心的冲击感。使学生能够认识到在危机面前,人类想象力和创造力的继续发挥意义深刻。

但在本环节的设计过程中,教师需要谨防以下陷阱:一,铺垫不足,情感先行。结尾情感升华处若直接导出本课的“大概念”显得突兀,且有害于学生逻辑思维的形成,因此,家国情怀的升华应当遵循层层铺垫、水到渠成原则。二,语言拖沓、毫无情感。情感升华的环节不仅是一课的“灵魂”,若教师在讲述过程中语言不起波澜,则会让学生无法感受到家国情怀所迸发出来的魅力。三、立意导向失误、立场偏颇。党的十九大报告中提出:“要全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务”。可见,“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”是教师在进行“大概念”融通家国情怀时,首先需要直面的问题,提醒一线教师在教学中应树立正确的价值观导向,坚守马克思唯物主义历史观的基本立场。

五、结语

当前,传统历史课堂中暴露出来的弊病愈加显化,而新课标关于“大概念”教学的提出无疑是一线历史教师在“久旱”之后的一场“及时雨”。推进“大概念”教学融通“家国情怀”核心素养,使其科学化,可以帮助课堂有效转型。但同时,“大概念”教学融通家国情怀教学模式的探究,更在于中学历史教学对一代人的长远影响,正如司马迁所言,历史之于人的真正作用在于“究天人之际,通古今之变,成一家之言”。