《济阴纲目》带下病证治用药规律分析

2023-10-26官可祈江韵菁陈诗雅缪江霞

官可祈,江韵菁,陈诗雅,2,缪江霞,2

(1.香港中文大学 中医学院,中国 香港 999077;2.岭南罗氏妇科流派香港中文大学传承工作站,中国 香港 999077)

《济阴纲目》由明代医家武之望(1552-1692年)所撰,旨在“因论识病,因病取方。一展卷而黎然指掌,即庸工下医亦可随手而取效也”[1],透过以卷分门、以门别证、以证列方,编排有序,一目了然,便于阅览,为学习及临床应用带来了禆益及指导意义。《济阴纲目》共分十三门,包括调经、经闭、血崩、赤白带下、虚劳、积聚癥瘕、求子、浮肿、前阴诸疾、胎前、临产、产后、乳病。武之望把带下病与月经分卷论述,并明确将带下病分为六类(风邪、湿热、湿痰、虚损、虚寒、滑脱)进行讨论,各证候论述涉及不同方药。过去对武氏治疗带下病的研究较少[2-3],一般是直接比较分析不同证候的用药特点,本研究尝试进一步梳理《济阴纲目》带下病各类证候的用药药类、性味、归经频率,以数据分析武氏治疗带下病的用药心得,并举例说明当代医家如何应用其学术及用药特点治疗带下病。

1 资料与方法

1.1 文献来源

本研究选取的版本为苏礼、焦振廉、张琳叶校注的《济阴纲目》,由中国中医药出版社于2005 年出版[1]。

1.2 纳入及排除标准

对《济阴纲目》带下门汇方所有处方用药进行检索,纳入内服处方用药,并有完整的方剂记载,排除“验案”及“加减法”引用的所有处方用药。

1.3 数据库建立

采用Microsoft Office Excel 365软件建立药物数据库,包含证候、处方名称、药物名称、药类、性味、归经等信息。药物组成的处方名称以段富津主编的《方剂学》中药物组成为标准[4]。药类、性味、归经以凌一揆主编的《中药学》为标准[5],以《中华人民共和国药典》为补充[6]。由于蝎梢、荸荠、鲤鱼甲、胎发、梁上尘、三奈子、石灰、白石脂未能找到明确的论述,而且在《济阴纲目》中出现少于3次,只占药物总频率的2.43%,因此未纳入统计分析。

1.4 数据库规范

为了使统计结果更具代表性,对整理出的处方药物进行规范处理。中药名称如“山栀”“破故纸”统一为“栀子”“补骨脂”等。药性如微凉、微温统一为凉、温;微寒、大寒统一为寒等。药味如微酸、微甘统一为酸、甘;微苦、大苦统一为苦等。

1.5 数据分析

统计药物数据库中处方及涉及的中药数目,根据中药的性味及归经,首先综合整理及分析所有证候纳入处方的药物总味数、频次及频率;再将《济阴纲目》带下证候(风邪、湿热、湿痰、虚损、虚寒、滑脱)涉及处方的药物性味及归经、频次及频率分别重新统计,与综合统计得出的结果,配合原文内容进行相互参照比较和分析。统计方法中,“味数”是指在统计范围内同一味药物如在两首或以上的处方出现,味数只会计算1次;“频次”是指在统计范围内同一味药物每出现1次当1次计算,例如同一味药物若在3首处方中都有出现,频次当3次计算,如此类推;“频率”一律以(频次/频次总数)×100%计算;“用方频率”一律以(频次/处方总数)×100%计算。

2 结果

2.1 带下病处方统计

《济阴纲目·赤白带下门》正文引用之处方及治带下病方共63首,其中未见有相同或重复的处方。将其按证候分类,虚寒带下有20首,虚损带下、湿热带下各有13首,带下滑脱有9首,湿痰带下、风邪带下各有4首。

2.2 单味用药统计

带下病处方用药共涉及133味(不包括狗胆汁、粟米、酒、醋汤),用药频次共494次。用药频次首5位为当归(25次,39.68%)、白芍(19次,30.16%)、甘草(18次,28.57%)、川芎(17次,26.98%)、黄柏(15次,23.81%),用药频次首15位的中药见表1。

表1 《济阴纲目》带下病处方单味用药频次

2.3 药类统计

药效频次首5位为补虚药(122次,24.70%)、温里药(54次,10.93%)、清热药(52次,10.53%)、理气药(36次,7.92%)、解表药(33次,6.68%);用药频次少于10的药类包括驱虫药、祛风湿药、开窍药、消食药;用药频次大于10的药类,见表2;各带下证侯处方药性频次与频率,见表3。

表2 《济阴纲目》带下病处方药类频次

表3 《济阴纲目》赤白带下门治疗不同证候药物功效归类分布频次与频率 [n(%)]

2.4 药性统计

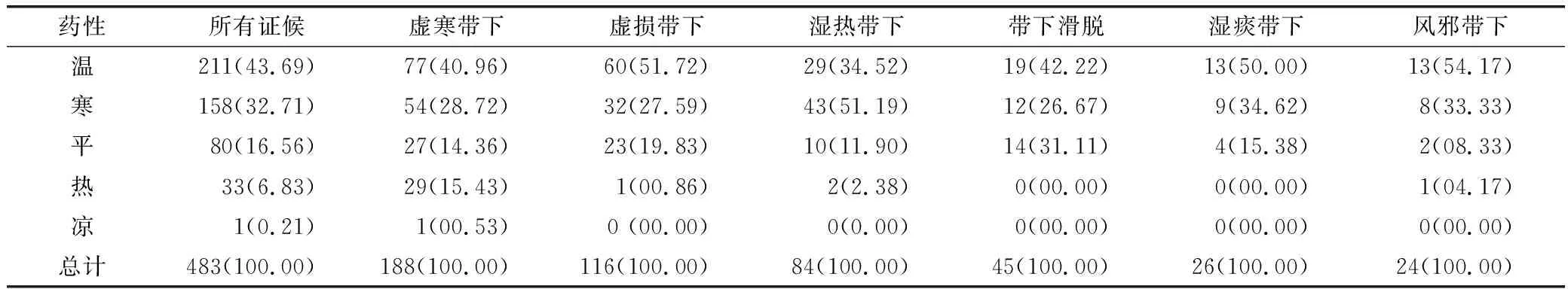

药性分析主要把药物归纳为温、热、平、寒、凉5类,同一药物未见有多个药性,所有药性统计的频次为483。其中温性药物应用最多,有54味(211次,43.69%);其次为寒性中药,共有46味(158次,32.71%);平性中药有26味(80次,16.56%);热性中药有7味(33次,6.83%);凉性中药有1味,出现频次为1次,频率为0.21%。各带下证侯处方药性频次与频率,见表4。

表4 《济阴纲目》赤白带下门治疗不同证候药性频数与频率 [n(%)]

2.5 药味统计

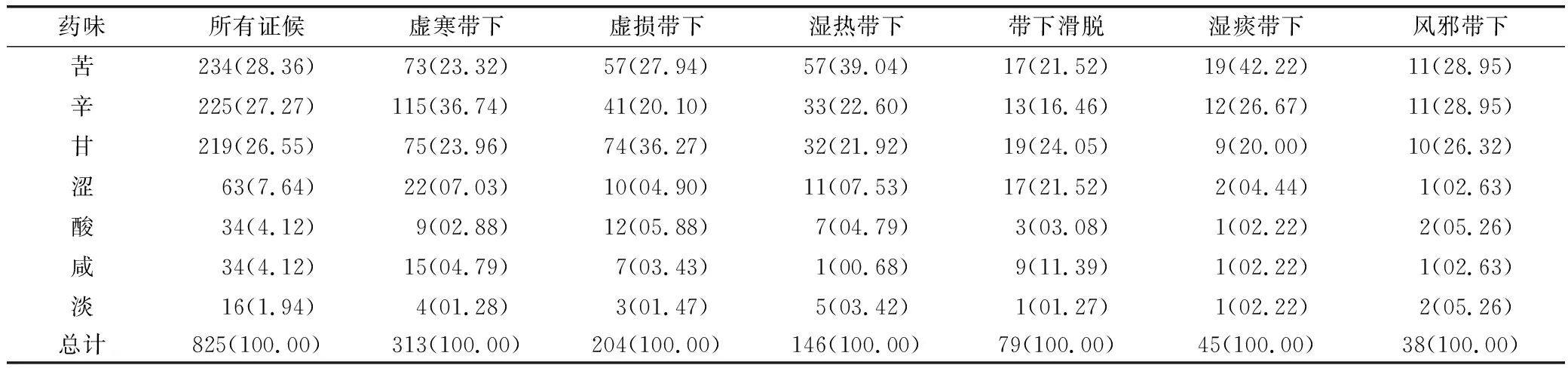

药味分析主要把药物归纳为酸、苦、甘、辛、咸、涩、淡,同一药物如有多个药味则分别统计。在63首治疗带下的处方中,药味以苦、辛、甘为主,有62味中药为苦味(234次,28.36%);其次为辛味中药,有61味(225次,27.27%);甘味中药有52味(219次,26.55%);涩、咸、酸、淡味中药每类不到15味,频次及频率分别少于65次及8.00%。各证候处方药味频次与频率,见表5。

表5 《济阴纲目》赤白带下门治疗不同证候药味频数与频率 [n(%)]

2.6 归经统计

在用药物归经综合统计分析中,同一药物如有多个归经,就分别统计。用药频率最多的首6位归经次序为脾(19.30%)、肝(18.77%)、肾(11.85%)、胃(11.70%)、心(10.41%)、肺(10.03%)、大肠(7.22%);其他归经频率均少于5.00%。各证候处方归经频次与频率,见表6。

表6 《济阴纲目》赤白带下门治疗不同证候归经频数与频率 [n(%)]

3 讨论

3.1 虚寒带下宜温经补血敛涩

武氏认为虚寒带下因房劳多产、久崩血虚、年老体虚,致下元虚冷、阴阳俱虚、“精气累滞于下焦”而发为带下[1];表现为带下清稀如水、绵绵不断,伴脐下冷痛、畏寒肢冷、厚衣重盖、腰膝酸软、脉沉迟等。虚寒带下处方多用温里药、补虚药,补虚当中以补血、补阳为主,处方多用甘、辛及温、热性药物,热性药物频率是各证候的带下最多,可见治疗虚寒带下宜多用辛热(附子、肉桂、干姜)、甘温(当归、熟地黄)、辛温(艾叶、川芎)之品,辛能发散,甘善补益,温热胜寒。当中附子、肉桂经常配伍使用,附子辛热善于补火助阳,肉桂辛甘热善于散寒止痛,温通经脉,两者配伍能温补脾肾,益火之源。虚寒带下方药多入脾、肾经,佐以涩酸质重沉降之品(龙骨、禹余粮、牡蛎、磁石)。

现时虚寒带下亦治以温补脾肾、固涩止带之法,王清等[7]以内补丸治疗肾虚寒凝带下,有效率为91.4%,亦应用附子、肉桂以补火助阳,散寒通经;若配合温灸治疗,内外兼治,其有效率提升至97.1%。

3.2 虚损带下宜升阳健脾

武氏认为虚损带下因劳倦过度、饮食不节、思忧过度,使脏腑气血损伤,化源不足,失于统摄,致气血运行失常道,出现带下色白或赤白。武氏治疗虚损带下与虚寒带下有不同侧重点,两类证候在应用补血药物频次虽然相同,但虚损带下应用补气药物(尤其人参)为各证候中最高,多用甘温药物(黄芪、白术),以升阳健脾,除湿止带为主;虚寒带下则多用辛热配以甘温之品达温经散寒之效。武氏对虚损带下的认识源自李东垣,虚损带下的表现虽见不思饮食、怠惰嗜卧等气血两虚之象,但主要病因实为中焦不足,气虚下陷失于统摄,气不摄血,导致带下病;若单纯以补血养血药为主,反使阴柔下润,易加重气陷的情况,犯降之又降之弊[8]。因此治以补中益气汤等,补气升提脾胃之气,使气血自循,则带能自止。

赵建群[9]应用升阳益胃汤加减治疗74例带下病,有效率为97.3%,通过健运中土,使阳气升提,湿浊自除,带能自止,可见升阳健脾治法值得临床借鉴。虚损带下处方亦少用涩、酸、咸味药,提示方药不宜见带止带,“不专于收涩以夺之”[1],反要健脾升提;苦味药物的应用在六种证候中最少,以防耗散本已不足之气血。

3.3 湿热带下宜苦寒辛温并用

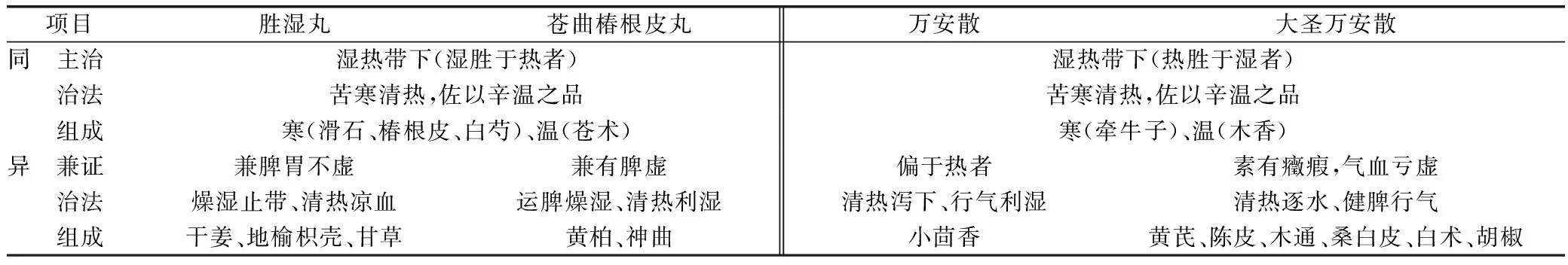

湿热带下应用苦寒药物最多,同时应用相近频次之辛温药物,两类药物看似矛盾,实为武氏治湿热带下的特色。武氏提出治湿热带下宜重苦寒清热,苦能燥湿、寒能清热,佐以相反性味辛温之品。其认为湿热带下为湿邪郁久化热,使湿热互结;若单纯以苦寒清热利湿,反苦寒伐脾胃,脾失健运,伤脾助湿,湿为阴邪,无阳则阴无以化,反使湿邪无出路,湿热之症更重,故需佐以辛温之品。《济阴纲目》首载四首治湿热带下方药(表7),均体现苦寒清热(牵牛子、椿根皮、黄柏、滑石),佐以辛温之品(干姜、木香、小茴香)的治法。

表7 四首首载于《济阴纲目》治疗湿热带下方药比较

如湿多于热者,多因郁怒伤肝犯脾,“脾受伤而有湿,湿而生热……所以滑浊之物渗入膀胱”[1],伤及任带,证见赤白带下、胸膈满闷、饮食不思、舌苔厚腻者,主要选用滑石、椿根皮、苍术。椿根皮为治疗湿热带下,其性味苦寒,能清热燥湿止带;滑石甘淡之品,使下焦湿热之邪从小便而出。苍术,其性味辛苦温,一方面与滑石、椿根皮能助泄湿热之邪;另一方面苦能燥湿以运脾,一举两得。临床亦有使用滑石30g、椿根皮20g、苍术10g治湿热带下[10]。

如热多于湿者,多因误治、恣食辛辣炙煿之品或素有癥瘕,使湿热郁结于里,热盛更甚,伤及任带,证见赤白带下、小便短赤、大便不通、脉弦数者,主要选用牵牛子、木香。牵牛子苦寒有毒,能清热逐水,使湿热之邪能从二便而出。名老中医尹志美曾用牵牛子20g治带下病,无须打碎煎煮[11],其治疗经验可作参考。武氏提醒医者如只用寒凉之药治湿热,“多致阴胜阳微,血不生而肌渐馁”[1],反使湿邪无出路,湿热之症更重。因此需配以辛温行气之品,木香“开郁行气,若气乱则调”[1],一方面能助牵牛子开中焦之滞气助利湿之功;另一方面又能无寒凝碍之弊,行气除热则使湿可自安。

武氏常用椿根皮、黄柏配伍治湿热带下,在13首湿热带下方中,有5首为黄柏与椿根皮合用。此药对为治湿热妙药,“黄柏清下焦之热,椿皮燥下部之湿”[1],黄柏苦寒,其性沉降能清泻下焦湿热[5];椿根皮味苦涩,既能清热燥湿,又能收敛止带[5]。武氏以炒用方式处方用药,以缓其燥烈之性;并防苦寒之性伤及中焦。目前临床治疗湿热带下亦经常配伍黄柏(10~15g)、椿根皮(20~30g)入煎剂使用[12-13]。

3.4 带下滑脱宜固涩

带下滑脱处方药味以甘、苦、涩为重,其中使用涩味的频率为各证候中最多。药性方面较多使用温、寒、平之品,且未有选用药性较峻烈之大热、大寒之品。收涩药(赤石脂、禹余粮、海螵蛸)的应用为各证候最高,可见武氏治疗带下滑脱以收涩固涩止带为主。带下滑脱多见于老年、体虚带下病经久不治或误治者,其五脏六腑俱损,以下元虚损为重,而致带下久不止。武氏亦提出带下滑脱可从虚寒、湿热论治。

虚寒带下滑脱多因脾虚气陷日久,使脾阳不振,下焦虚损或寒湿大胜而致;治以甘温、涩酸之法,温阳健脾、固涩止带。湿热带下滑脱多由湿热带下日久不治或以温药误治,使热郁于内,日久不散,耗伤正气而致;治以苦涩之法,清热利湿、收涩止血,方用地榆膏。带下滑脱处方之辛味药物在各证候中应用最少,辛味能散、能行,耗伤正气,增加带脉失固的机会,故治疗湿热带下较少应用到辛味药物。

3.5 湿痰带下需明辨标本虚实

湿痰带下处方重用苦、辛味而少用涩、酸、咸、淡味药物,多用入脾、肺、胃药物。武氏认为湿痰带下因饮食不节,素体肥胖或素体脾虚,使脾失健运不能运化水湿精微,水湿聚而为痰,流注下焦,壅塞胞宫,伤及任带,致带下绵绵不绝。针对“脾为生痰之源”“肺为储痰之器”而治之,顾及脾胃运化和肺之宣发肃降。湿痰带下虽为本虚,但临证上亦见痰湿阻塞的标实证,故需从标本辨治之,急则治标,缓则治本,不能一概而论投以健脾祛湿之法。武氏受张子和及朱丹溪的启发,提出治标宜吐下攻逐,治本宜健脾燥湿,完善了湿痰带下的治法。

标实湿痰带下者表现为胸膈痰涎、拒按、头晕欲呕、纳少,带下色白或黄、绵绵不断,脉滑有力。武氏认为此病为脾虚所致,但今见痰实为急,痰浊随气机升降,无处不到,流注下焦,壅塞胞宫,伤及任带,致带下绵绵不绝,考虑妇人正气尚可,急则治其标,予瓜蒂散吐下或攻逐水饮之方;当症状缓解,则可治其本,针对本虚以燥湿化痰、健脾行气。现时临床上已极少使用吐法治疗湿痰带下,较近期应用相关法则为龚廷贤《古今医鉴》提出“甚者以吐法以提其气,一用二陈汤加二术以燥湿痰”[14]之法。

本虚湿痰带下者表现为纳少便溏、神疲乏力、面色萎黄,带下色白或黄、质黏稠、绵绵不绝。多因脾失健运,脾虚不能运化水湿流注下焦,壅塞胞宫,伤及任带,致带下绵绵不绝。武氏认为本虚者宜燥湿化痰、理气健脾,重用苦、辛、温之品(半夏、苍术、天南星),并首载渗湿消痰饮(白术、苍术、半夏、陈皮、茯苓、白芷、香附、炙甘草),方以苍术、半夏以燥湿化痰,合以白芷辛温之品以燥湿止带。白术与苍术、茯苓合用能补益脾胃之气,助以陈皮、香附行气之品,以复脾运,气机畅达则痰无所聚。此方亦体现了武氏着重因人制宜的学术思想,辨证用药不执于一方,可按妇人体质进行加减,有热者,加黄芩以苦寒,清热燥湿;血虚者,加当归、川芎以补气行气;气虚者,加参芪以补气升阳。

湿痰带下应用甘味药物为各证候最少,提示处方用药时不宜过于滋腻,以碍脾胃运行,反聚水成湿、痰等病理产物,流注下焦,更伤冲任带脉,带脉失约反加重带下病。

3.6 风邪带下宜辛温之法,随证治之

风邪带下处方多用辛温,苦、甘为次,少用涩、酸、咸、淡味药物。武氏对风邪带下虽只作出概括性的论述,但从统计结果中可见本证侯的论述应以风寒带下为主。武氏引《巢氏病源论》:“而带下……此由劳伤冲任,风冷据于胞络”[1],提示风邪带下与外受风寒之邪关系密切。武氏亦引《妇人大全良方》《医学入门》中的观点[1],认为妇人因外受风寒之邪,伤及胞门,继而损伤冲任带,再按风寒流传脏腑经络的角度讨论五色带下,提出祛散风邪(如辛夷、柴胡、生姜),温阳暖宫(如肉桂、当归、甘草)。

武氏按五色带下随证加减处方用药,方用小柴胡汤,治带下色青属肝加栀子、防风;若带下色黄属脾,改用六君子汤加栀子、柴胡;带下色白属肺,用补中益气汤。从加减可见,武氏加入“风药”(柴胡、防风),以风胜湿。柴胡苦辛、微寒,善透疏解半表半里之邪,透表泄热;防风辛甘、微温能祛风解表,配以栀子苦寒清泄,归肺经,如提壶揭盖,上气调,水道自通,则风邪有出路﹐邪散经脉通畅,使带下止。

风邪带下少用涩、酸等收涩固摄之品,提示处方用药时应避免闭门留寇、敛邪之弊。风邪带下在现今诊治并不普遍,但在治疗带下时亦会应用“风药”配合主证治疗,班秀文治肝郁脾虚证的带下病亦会应用到“风药”(柴胡、荆芥),当中柴胡为首10味治疗带下病的药物,能祛风胜湿和疏肝解郁;荆芥能辛温升散,能鼓舞脾胃之气,使清气上升,以回复脾健运而湿气自消[15]。

4 结语

从古至今,关于带下病的论述众多,百家争鸣,辨治多样。武之望对于带下病的论治,灵活多变、承古不泥、博取诸家,参考刘元素、张子和、李东垣、王肯堂等医家之言,结合个人临证经验,归纳出六种带下证型,分别为风邪带下、湿热带下、湿痰带下、虚损带下、虚寒带下及带下滑脱,并把中医妇科学的学术理论与实践紧密结合,重视方论结合,其经验值得临床借鉴。

武氏重视辨治带下的虚实,治疗上多从脾、肝、胃论治,主张虚者宜补益气血、健脾补肾;治实者重于清热燥湿、祛风除湿。治疗带下病的单味药物频率最高为当归,其次为白芍、甘草及川芎。四药合用体现了武氏重视养血调气治带下。《济阴纲目》书中亦有为不同年龄、不同体质的妇人提供治带的方药,全面彰显出论治带下病的思路。

《济阴纲目·赤白带下门》的大部分内容虽然不是武氏所独创,但从原文可反映武氏深入总结前人治疗带下病的成就,结合个人诊治经验,将其整理为可供临床参考的依据。通过武之望论治带下病的原文与数据佐证,说明武氏对治疗带下病的用药特色及学术思想,体现了中医妇科学同病异治的特点,为现代中医临床诊治带下病提供了理论及用药参考。