不成比例的信息处理与议题优先权竞争

——一个政府绩效指标议程的案例研究

2023-10-19秦晓蕾秦修军

□ 秦晓蕾 黄 靖 秦修军

一、问题的提出

多年来,政府绩效评估指标作为国家治理目标任务自上而下传达的重要载体与地方政府官员的政绩、晋升紧密相连,(1)周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》,2007年第7期。牵引着地方发展方向和指挥地方政府管理行为,成为国家治理的重要技术工具。(2)孟庆国、刘翔宇:《地方政府绩效管理工具运用机制对政府绩效的影响》,《中国行政管理》,2017年第5期。但是,在绩效指标议程中多个指标对有限指标容量展开竞争,使得决策者的信息处理和决策行为变得艰难。决策者对信息处理的不成比例使得政府注意力稀缺,决策者需要对多个信息来源进行优先性排序,议题优先权成为政治利益群体竞争的稀缺资源。(3)Jones B. D., Sulkin T. and Larsen H. A., “Policy Punctuations in American Political Institutions”,American Political Science Review, vol.97, no.1(March 2003), pp.151-169.地方政府绩效指标议程则是中国情境下议题优先权竞争的动态过程,因为某项议题事项被纳入政府绩效考核指标,便意味着该议题已经历复杂的政策议程,成功获取政府注意力配置,赢得用考核指标强势推动基层政府执行的优先发展权;而中国地方政府考核指标与官员晋升激励紧密相联,在晋升激励下的地方政府高度关注考核指标,而往往忽略考核指标范围之外的议题事项。由此,政府指标议程实质上是一个政府各方利益群体争辩、竞争并努力在拥挤的议程中推动某些议题获得优先发展权的系统过程,而最终确定的指标体系则是指标议程产生的优先议题。

然而,在指标议程的指标准入、指标确定和指标退出三个关键环节,各利益群体对议题优先权正式或非正式的激烈争夺,给决策者带来了指标治理的实践困境。目前,国内外公共管理学和社会学界关于政府指标治理的研究大多聚焦于指标形成后带来的指标治理结果,如指标治理失灵、(4)刘帅顺、张汝立:《资源垄断、行动脱耦与治理失灵:政府购买服务绩效评估中的指标治理》,《湖北社会科学》,2020年第12期。指标的“防风险”和“促发展”等,(5)孙德超、高锐:《指标治理视角下“防风险”与“促发展”协同推进的路径探讨》,《福建论坛》(人文社会科学版),2020年第12期。却忽略了指标生产环节的利益争夺、目标指向是影响指标治理结果的重要性因素。当前,学术界缺乏对指标生产过程的动态化运行机制研究,只有陈那波等(2022)对政府指标的生产过程进行了分析,(6)陈那波、陈嘉丽:《政府指标的生产:类型与过程》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版),2022年第5期。但只限于指标的编制过程,目前尚没有研究成果深入政府治理的实际场景来揭示绩效指标产生与调整的“暗箱”过程、困境及解决对策,还不能指导地方政府指标议程的现实困境。那么,在政府实际场景下指标议程的动态化博弈过程中,政府内外力量在争夺指标事项优先发展权中,给决策层带来了怎样的治理困境?又如何解决?这些问题对于揭示政府指标治理的内部逻辑非常有意义。由此,本研究将基于信息理论视角,以A省政府2019-2022年的绩效考核指标议程改革为案例,深度解构中国场景下由于议题优先权争夺导致的指标治理困境与制度纠偏过程,呈现不同优先级指标在议程中的博弈,并提出解决困境的制度化对策,试图为这个实践性较强的议题提供理论和制度建议。

二、理论分析框架

指标议题的优先权竞争为指标治理带来了实践困境。在既有指标治理的研究中,有关指标的动态产生过程分析有所欠缺,信息政治学则从有限理性和制度摩擦两方面对指标议题的优先分配进行了解释。由此,本研究基于信息政治学中“信息处理的不成比例”观点提出中国语境下政府绩效指标议程分析框架,对指标议题优先权竞争这一过程的指标治理困境进行深度解构。

(一)指标治理

指标作为量化的知识形式切合国家治理对清晰性的前提要求,成为解决国家治理中委托-代理问题的主要工具。(7)陈那波、陈嘉丽:《政府指标的生产:类型与过程》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版),2022年第5期。作为决策工具,决策者通过指标对备选方案进行通约、比较和排序,进而提高决策过程的计算式理性;而一旦指标获得了权威的承认(如纳入到绩效考核体系中),指标就从决策工具加持为一种治理技术(8)张乾友:《“被指标治理”模式的生成及其治理逻辑》,《探索与争鸣》,2021年第4期。。在我国的治理实践中,以发包制、项目制、国民经济发展规划等治理手段为代表,上级政府通过将指标治理与干部选拔任用、问责等制度结合,以数字指标的确定性应对治理目标的不确定性,从而得以在各个政策领域贯彻自己的意志并推动政策的执行。一方面,指标构成了项目制、行政发包制、运动式治理等各具特色的治理方式的基础。数字指标不仅承载和表达了上级意图、注意力和政治压力,更是上级进行项目考核、动员的抓手。另一方面,能够具体反应政绩的数字指标也是政治锦标赛中下级官员行为的主要逻辑锚点。(9)陈那波、陈嘉丽:《政府指标的生产:类型与过程》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版),2022年第5期。现有指标治理研究聚焦于指标治理的概念分类、(10)黄晗、燕继荣:《从政治指标到约束性指标:指标治理的变迁与问题》,《天津行政学院学报》,2018年第11期。运行机制(11)黄章龙:《服务外包中的指标治理悖论—基于支配权视角》,《天府新论》,2022年第1期。和治理逻辑;(12)张乾友:《“被指标治理”模式的生成及其治理逻辑》,《探索与争鸣》,2021年第4期。剖析指标治理失灵的主要原因,包括指标治理与基层干部之间的张力,(13)彭小兵、罗浩奇:《指标反应:基层干部指标治理的现实偏差与形成机理》,《理论与改革》,2023年第5期。跨域议题的复杂性(14)黄晗:《指标治理及其困境——以京津冀PM2.5空气污染治理为例》,《哈尔滨工业大学学报》(社会科学版),2016年第11期。以及行动者之间的自利倾向与行动脱耦;(15)刘帅顺、张汝立:《资源垄断、行动脱耦与治理失灵:政府购买服务绩效评估中的指标治理》,《湖北社会科学》,2020年第12期。提出提升指标治理的进路,如推进考核体系的协调优化。(16)孙德超、高锐:《指标治理视角下“防风险”与“促发展”协同推进的路径探讨》,《福建论坛》(人文社会科学版),2020年第12期。但现有研究对于将指标本身作为一种生产过程,进而对指标体系的规划、产生和更新的过程进行系统分析却着墨不多。

(二)基于信息政治学的议题优先权产生原因

信息政治学的一个基本观点即信息处理的不成比例为指标议程中议题优先权的产生提供了很好的理论解释。美国公共政策学家琼斯和鲍姆加特纳在西蒙认知行为学的基础上拓展了政策过程中的间断均衡理论,并提出了决策者对信息的处理是不成比例的,即因为信息过载和决策者的有限理性(Bounded Rationality),决策者在信息处理过程中产生了偏差,对环境中的信息问题以一种不成比例的方式予以回应,形成了“不成比例信息处理”(Disproportionate Information-processing)。(17)Jones B. D. and Baumgartner F. R.,The Politics of Attention: How Government Prioritizes Problems, Chicago: University of Chicago Press, 2005, pp.39-42.

不成比例的信息处理过程让争夺决策者注意力和议题优先权成为政策议程中最重要的活动,其形成原因为:第一是因为有限理性的决策者对议题信息“序列”性的处理。有限理性的个体和组织的决策很大程度上受限于各种认知和情感机制的偏见(Bias),或者是一种启发式的决策过程。由此导致,一方面,注意力对于个体决策者和组织而言是稀缺性资源,不同议题登上政策议程之前需要突破“注意力的瓶颈”;另一方面,信息的输入相对于决策者的信息处理能力而言往往是过量的,个体甚至组织的关键决策往往是一种“序列”性的处理流程,议题优先权分配则是对议题信息“序列性”处理的结果。(18)Baumgartner F. R. and Jones B. D.,Agendas and Instability in American Politics, Chicago: University of Chicago Press, 2009, p.32.第二是因为制度性摩擦力让决策者对信息处理的不成比例回应。决策和建立共识等交易成本嵌入在组织决策过程的每个环节,这种被称为制度性摩擦力的因素进一步放大了有限理性所带来的信息处理问题。(19)Baumgartner F. R. and Jones B. D.,The Politics of Information, Chicago: University of Chicago Press, 2015, p.41.在有限理性的微观机制与制度性摩擦力的宏观制度因素的共同作用下,组织的决策并不是以一种与环境信息输入成比例的方式产出的,而是充斥着回应不足与回应过度。(20)Jones B. D,Politics and the Architecture of Choice, Chicago: University of Chicago Press, 2001, p.65.不成比例信息处理过程意味着决策者需要在有限的注意力空间内,根据优先级别对多个信息来源进行排序,由此产生议题优先权。(21)Workman S., Jones B. D. and Jochim A. E., “Information Processing and Policy Dynamics”,Policy Studies Journal, vol.37, no.1(February 2009), pp.75-92.

(三)议题优先权竞争中的指标议程分析框架

信息政治学为议题优先权竞争中的指标议程分析框架构建提供了理论基础。由于政府注意力的稀缺性,复杂的指标议题存在优先次序竞争,这种激烈竞争在指标议程实践中不断异化,从而对指标议程形成掣肘。本研究针对政治类和事务类两种不同的指标议题,从指标备选议程、指标确定议程和指标调整议程三个阶段对其进行准确的划分和深入剖析,进而形成富有解释性和策略性的指标议程分析框架。

1.指标备选议程:信息过滤与差序建构

指标备选议程的目的是把政府注意力之外的信息过滤在议程“门槛”之外,形成指标的初步方案。决策者通过注意力筛选和过滤拥挤于议程“门槛”之外的模糊和丰富的信息,并以一种偏误的方式对信息进行评估检测。(26)Jones B. D., Theriault S. M. and Whyman M.,The Great Broadening: How the Vast Expansion of the Policymaking Agenda Transformed American Politics, Chicago: University of Chicago Press, 2019, p.80.(27)李文钊:《间断—均衡理论:探究政策过程中的稳定与变迁逻辑》,《上海行政学院学报》,2018年第2期。在绩效指标议程中,海量信息拥挤于绩效指标“门槛”外,在一片“杂乱的噪音”(Confusing Cacophony)中,决策者的注意力配置决定了信息筛选的“门槛”。(28)Baumgartner F. R., Breunig C., Green-Pedersen C., et al., “Punctuated Equilibrium in Comparative Perspective”,American Journal of Sociology, vol.53, no.3(June 2009), pp.603-620.(29)Granovetter M., “Threshold Models of Collective Behavior”,American Journal of Sociology, vol.83, no.6(May 1978), pp.1420-1443.

一般情况下,指标信息按照国家权力统一性、信息处理成本和制度摩擦力,在获取政府注意力中形成两个优先级:第一个优先级是政治型议题指标,是中央政府保证国家政治价值体系、国家战略发展方向统一性的议题,是具有政治属性的指标,通常呈现为党建类指标、国家战略类指标、民众满意度指标。政治型议题因其承接中央部署政治任务特征,具有刚性承接要求,使得政治型议题优先获得政府决策者注意力。第二个优先级是事务型议题指标,是中央在把握宏观目标设置权的基础上,允许地方根据地区发展特色和资源禀赋进行灵活设计的议题,是具有任务属性的指标,通常呈现为发展类指标、保障类指标和减分类指标。事务型指标的信息高度分散于地方政府的治理场景中,(30)周雪光:《权威体制与有效治理:当代中国国家治理的制度逻辑》,《开放时代》,2011年第10期。具有柔性承接和自设要求,使得事务型议题成为各政治群体争夺决策层注意力的主战场。

指标备选议程中对于指标初选方案“入场券”的争夺只限于政府内角色,即决策层、指标牵头组织单位、指标负责单位。这些政府内角色根据信息流理解所面临的局势,对信息进行筛选和过滤,根据议题优先级别差序建构指标初步方案。优先级别高的政治型议题的参与主体只有决策层和指标负责层,指标备选空间小,决策噪音低。指标准入门槛高,可议价空间小,直接进入指标备选方案。第二个优先级别事务类议题,影响主体有决策层、指标牵头组织层、指标负责层三方政府内角色。事务类议题涉及地区经济、生态、民生等各领域发展事务,指标信息噪音多,博弈空间大。指标负责层希望影响决策层和指标牵头组织层,突破政府信息门槛,通过外部舆论、内部人际等正式或非正式途径把本部门的议题事项推入指标备选方案中,希望在宝贵的指标初步方案中占有一席之地。这时,指标准入门槛外拥挤的议题信息和有限的指标备选容量带来的张力,导致指标入口成为指标优先权竞争的第一个“焦点”。

2.指标确定议程:议题权衡与指标决策

正如琼斯所言,“‘门槛’不是故事的全部”。(31)Jones B. D., “A General Empirical Law of Public Budgets: A Comparative Analysis”,American Journal of Political Science, vol.53, no.4(September 2009), pp.855-873.指标确定议程的目的是对备选方案进行遴选,最终确定当年度政府绩效考核指标体系,并颁布实施。当某些备选指标最终确定为本年度考核指标即获得优先发展权,就意味着其他备选指标跌出了优先事项。(32)Kingdon J. W.,Agendas, Alternatives and Public Policies, New York: Harper Collins College, 1995, p.12.指标备选方案在政府内部及政府外利益群体产生激烈的争论,各方政治力量包括利益方、官僚机构、智库等研究机构进行争论,指标备选方案在激烈的竞争中被政府认知,抑或颠覆认知。这个复杂过程的决定因素是决策层注意力,只有最终获得决策层注意力的议题才能获得议题优先发展权。(33)Mortensen P. B. and Green-Pederson C., “Institutional Effects of Changes in Political Attention”,Journal of Public Administration Research and Theory, vol.25, no.1(July 2014), pp.165-189.

政治型议题和事务型议题因议题优先级的差异性在指标确定议程呈现不一样的态势:优先级高的政治型议题(如国家战略类指标)由最高决策层直接决策,议题权衡只限于小范围的最高决策层之间的博弈,其他政府内外角色无权参与。政治类议题优先确定为指标体系。然而第二个优先级的事务型议题呈现一个艰难而复杂的利益较量的政治图景。互动主体包括决策层、指标组织牵头单位、指标负责层、基层政府四个政府内角色,以及专家智库、民众两个政府外角色,组成多元博弈群体对议题优先权展开争辩、权衡。为了推进某个指标优先纳入指标体系,政府内多方利益群体通过会议审核等正式渠道和打招呼等非正式渠道想方设法说服决策层,让某项指标挤进优先处理事项的行列。政府外角色则极力把专家观点、民众意愿推入指标决策信息议程,通过决策咨询等渠道影响最后决策。最高决策层对政府内外部利益进行权衡并最终确定指标的压力较大,由此导致指标确定成为指标优先权竞争的第二个“焦点”。

3.指标调整议程:议题优化和退出管理

指标调整议程的目的是根据指标实施效果确定下一年度优化保留或直接退出的指标。指标作为优先议题在基层强势推动后产生多重效果,有些指标牵引性强、显著提升基层高质量发展,而有些指标因实施成本高、形式主义严重等产生意料之外的负面后果,并引发新的争论。抑或,因为决策者有意识或无意识的偏见,某些议题信息被忽略,这些议题事项没有纳入最终的考核指标,而这些议题事项却是基层和民众强烈呼吁的诉求,最终导致了政策回应的误差累积。

第一优先级政治类议题保留或退出弹性小。党建指标根据党的最新精神做些微调,一般不列入指标退出范围;国家战略类指标则根据国家战略而调整,比如中央层面宣布某项战略目标已达成,这项指标则退出。国家战略指标退出由最高决策层决定,虽然调整频繁,但争论和博弈空间较小。第二优先级事务型议题中的发展类指标、保障类指标和减分类指标在实际推进时效果各异。有些基层政府反映强烈、实施效果差的事务型议题却很难退出,因为指标退出意味着某政府机关负责的工作将跌出下一年度优先发展事项,指标负责层将通过各种权变方式给决策层施加压力,阻止指标退出。而基层政府、专家智库、民众则通过指标满意度评估、专家建言等渠道积极推动某项指标退出。(34)朱旭峰:《中国社会政策变迁中的专家参与模式研究》,《社会学研究》,2011年第2期。两方利益主体的较量给决策层和指标组织牵头单位带来巨大的压力。当决策层重新调整利益分配格局、对指标进行调适时,指标退出成为指标优先权竞争的第三个“焦点”。

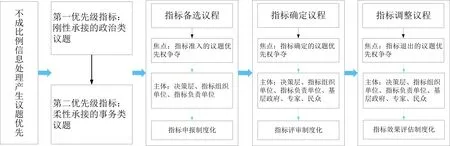

综上,基于指标议程的三重困境,本研究认为在越来越专业化规制的科层制组织中,当指标议程中各方利益群体在为议题优先权争论不休、出现管理困境时,对结构、行为、角色等制度元素授予合法性,以制度解决形式嵌入科层组织是相对较好的解决路径。(35)Zucker L. G., “Institutional Theories of Organization”,Annual Review of Sociology, vol.13, no.1(August 1987), pp.443-464.因为从信息处理来看,制度化代表着程序、规范,或者说一种清晰性,进而为信息处理和决策过程的“流线化”提供了保证。制度化的议题管理机制规范了指标议程中各主体的行为,明确了议程的流程和条件,通过制度供给的方式提高了决策效率。本研究对应于三个阶段指标议程中议题优先权争夺的“焦点”,提出了指标申报制度化、指标评审制度化和指标效果评估制度化三个制度解决路径(见下图)。

议题优先权争夺中的指标议程分析框架图

三、研究设计

基于上述分析框架,本研究采取单案例研究方法,通过分析A省政府2019-2022年绩效指标议程的改革实践,探讨指标议程中议题优先权竞争的内在机理、实践困境与制度解决路径。

(一)数据来源与收集方法

作为A省政府绩效考核的核心专家团队,笔者从2019年起连续4年深度参与了A省政府的年度绩效评估指标议程的评估论证和制度创新。本研究通过三个渠道广泛收集案例的材料数据:第一是实地调研,研究团队调研了4个地级市和13家省级机关,开了21场座谈会,对全省13个地级市政府进行了多次书面调研。第二是考核数据统计分析,研究团队通过省考核信息系统收集了A省部分年份13个设区市和94家省级机关单位的指标考核数据,并进行了统计分析,通过数据寻找历年指标议程中存在的问题。第三是调查问卷,研究团队连续3年(2020-2022年)在全省94个省级机关单位、13个设区市发放了涵盖综合考核4个模块的问卷,共计2439个有效样本量,在面上把握A省政府绩效考核指标的基层满意度。扎实的调研材料为深入探讨指标议程困境与制度变革提供了实证基础。

(二)获得A省政府年度优先发展权的指标体系描述

2018年,A省建立了覆盖全省13家地级市政府、99家省级机关的高质量发展考核、党建考核、群众满意度评价等“三张考卷”考核指标体系,实现了政府组织、领导班子和领导干部“三定等、三挂钩”的闭环式考核。A省政府考核开展几年来成效显著:指标体系推动了A省在高质量发展、党建、群众满意度等领域取得较好的绩效成绩,并成为全国首个覆盖全省市区和省级机关的指标体系,先进经验在全国推广。

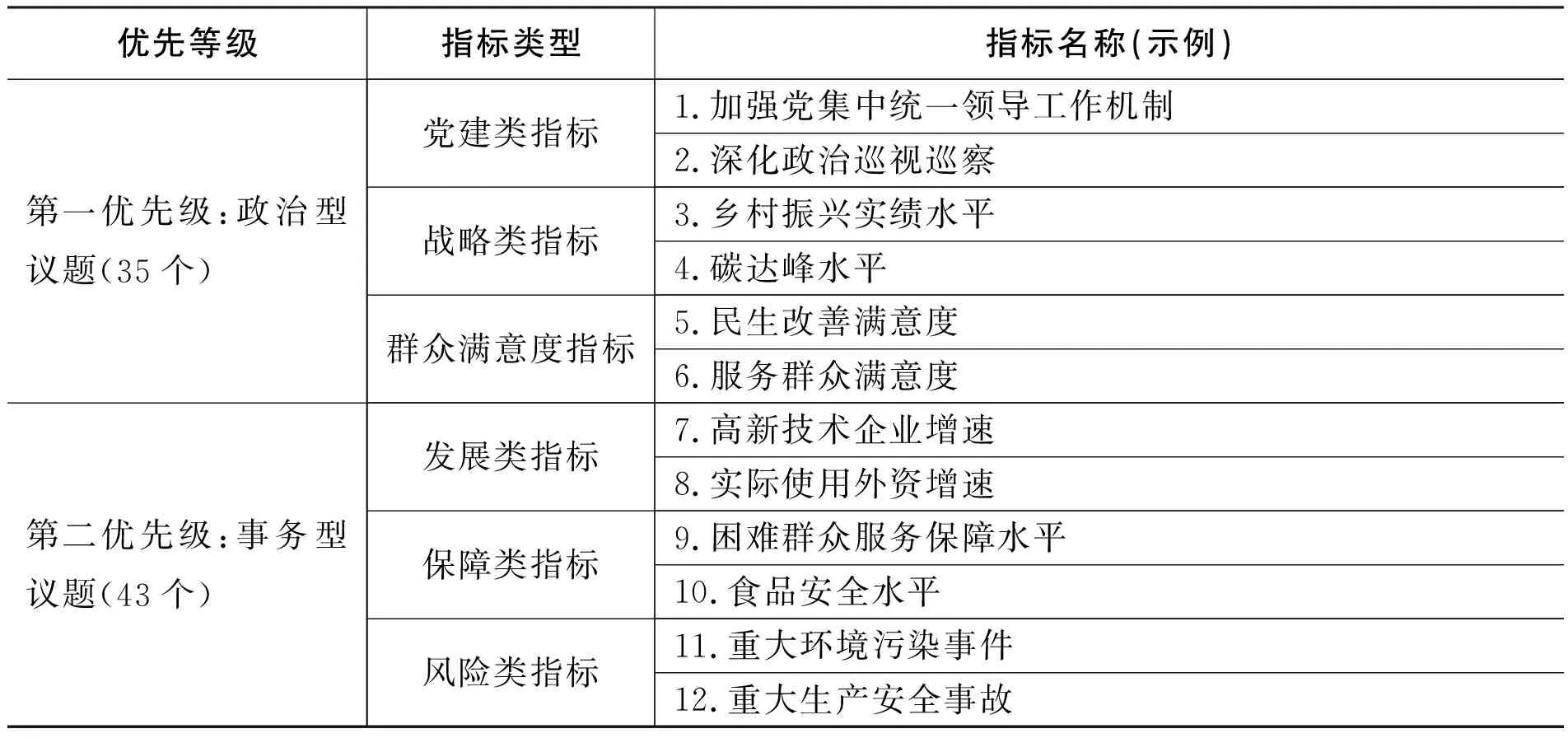

A省作为华东地区政治、经济和文化大省,每年需要通过考核指标牵引的发展议题事项“千头万绪”,但是每年政府考核指标空间容量非常稀缺。2021年,A省政府考核指标体系中第一优先级的政治型议题只有35个指标,包括加强党集中统一领导工作机制等党建类指标、碳达峰水平等国家战略类指标、民生改善满意度等群众满意度类指标;第二优先级的事务型议题只有43个指标,包括高新技术企业增速等发展类指标、困难群众服务保障水平等保障类指标、重大生产安全事故等减分类指标(见下表)。虽然A省在2019-2022年间各领域发展迅速,但是为了聚焦战略重点、为基层减负,A省政府4年来产生的指标体系总量却在逐年减少,议题优先权的竞争越来越激烈。从指标总量来看,4年来,A省13个地级市考核指标总量从2019年的95个指标减少到2022年的74个指标,减少了21个。再从指标结构比重看,指标体系中的事务型议题一直占据较大比例,但是事务型议题的指标数量逐年减少显著,从2019年的67个指标精简到2022年的40个指标;而政治型议题的指标数量却略有增加,从2019年的28个指标增加到2022年的34个指标。由此可见,在A省政府指标议程中,和国家刚性要求考核的政治型议题指标不同,A省政府决策层对事务型议题指标的裁量权较大。为了聚焦每年A省发展核心战略,并回应基层政府普遍反映的“考核任务太繁重”问题、满足基层减负的诉求,A省政府每年通过正式或非正式途径压缩事务型议题指标的空间,这使得事务型议题指标的优先权竞争激烈程度远远高于政治型议题指标的优先权竞争激烈程度。

2021年A省政府考核指标示例表

四、案例分析

指标议题优先权竞争的优胜劣汰对于指标质量的提升具有重要意义,而由此产生的各政治利益主体竞争异化行为给指标议程带来了实践困境。基于A省的案例描述,本研究发现指标议程存在三重实践困境,A省政府正努力通过规制指标议程的信息处理过程,形成制度解决对策。

(一)A省政府在指标优先权争夺中的指标议程实践困境

A省政府指标议程分为三个子议程:一是每年1-3月启动当年度的指标备选议程,形成A省年度指标初步方案;二是每年3-5月份的指标确定议程,形成A省年度考核指标体系,并在全省颁布实施;三是每年6-12月份的指标调整议程,形成年度指标调整优化的决策报告,作为下一年度指标调整的重要参考依据。4年来,A省政府一直在努力探索提升指标议程规范化科学化水平的有效举措,却发现存在着如上述分析框架提出的指标议程三重困境。

1.A省政府指标备选议程的入口“把关难”困境

每年1月份A省各领域指标的考核牵头组织单位,即牵头地级市政府考核的省统计局、牵头省级机关考核的省委编办、牵头党建考核的省委组织部和牵头群众满意度考核的省机关工委开始启动编制新一年度的考核指标初步方案。牵头组织单位优先研究国家层面下达的党建类、国家战略类目标任务和常规的A省群众满意度评价指标,形成优先进入指标初步方案的政治型议题指标。这段议程是“闭门会议”,A省政府决策层决策,指标牵头组织单位执行,议程中的利益博弈与争论只限于决策层内部,政治型议题指标进入的“门槛高”,信息筛选过滤迅速,快速形成初步方案。

最高决策层通常不参与第二个优先级事务型议题指标初步方案的形成,而考核牵头组织单位和指标申报(负责)单位之间在事务类指标初步方案的“入口”边界进行激烈博弈较量。2020年,A省的地级市高质量发展考核,仅部门新申报指标就达30多项,每个部门在指标申报理由中都强调该议题是当年度全省的紧迫发展战略。比如,农林系统申报了“生猪出栏率”作为调控猪肉价格的指标,卫健系统申报了“疾控人员占比”作为增加疫情防控人员配比的指标,等等。如果把这些指标都放入指标体系初稿里,指标数量将非常庞大。这时,出现“入口”把关难度大困境:各利益群体在指标“入口”的竞争和妥协导致指标数量越来越多,使得压缩指标数量变得艰难。一些科学性不够指标“弯道超车式”进入指标体系初稿后,给第二阶段的指标确定议程大幅压缩指标带来巨大的压力。

“各部门申报指标都是推动地区发展或民生保障的好指标,但是每年只有那么几席重要的指标,大家都想进入指标初步方案,拿到‘初选入门劵’,我们需要做的就是在指标初稿形成的源头上严格把关,扛住来自各个方向的压力!”(访谈编号20200714Q-5)

2.A省政府指标确定议程的“平衡难”困境

这个议程阶段是最核心的指标议程。第一优先级别的政治型议题依然是“闭门会议”,指标负责单位对指标的计分规则进行规范后,由决策层直接拍板优先确定为当年度指标体系,指标平衡难度低。因第一个优先级的政治型议题刚性占用了指标空间,所以政府内外角色对稀缺的事务类议题指标容量的争夺和较量越来越激烈。4年来,A省政府最高决策层每年都要求大幅压缩指标数量,指标初步方案的淘汰率从2019年的10%上升到2022年的35%。然而,因为缺乏规范的制度化支持,指标确定议程依然是模糊的“暗箱”过程,这给一些部门本位主义指标通过“找人打招呼”等途径“弯道超车”进入指标体系提供了议价空间。决策层在稀缺的指标额度里如何既挡住“弯道超车”指标,又能平衡好各方利益,让最后确定的指标体系科学精简,成为这一阶段议程的“平衡难”困境。

“每年进入指标初稿方案的指标负责部门,为了能最后确定为当年度指标,各部门‘八仙过海、各显神通’,跟最高决策层打招呼,最后谁进谁不进的压力都在决策层那里。”(访谈编号(20210805-1)

3.A省政府指标调整议程的“退出难”困境

每年5月份A省政府绩效考核指标体系实施后,A省政府对指标的实施效果进行监测评估。第一优先级的政治类议题中的党建类指标基本不退出,根据实施效果,对计分规则进行微调。国家战略类指标则根据国家战略调整退出频繁,依然是闭门会议,由决策层直接决定是否退出。第二个优先级的事务型议题的一些指标在基层考核实施中发现偏离基层战略发展方向,执行落地困难。比如“农村礼堂覆盖率”指标,这个指标设置的初衷是为了提升农村的文化生活质量,但是指标实施时有些基层政府会为了排名靠前盲目建农村礼堂,导致形式主义的“为了考核而考核”,浪费行政成本。然而,指标退出则意味着该项工作失去了在全省的优先发展权,负责该项指标的政府部门的实际重要性下降,因而部门利益成为指标退出的阻碍因素。又由于A省缺乏规范的退出机制,更使得指标“退出难”。

“个别指标在实施中找不到工作推进抓手,考核起来难度大,但是目前省里考核缺乏退出机制,又涉及各部门利益,所以指标进来了,想让这个指标退出就难咯!”(访谈编号20200716N-8)

(二)A省政府指标议程实践困境的制度化对策

为了突破A省指标议程中的入口“把关难”“平衡难”和“退出难”的现实困境,A省政府通过制度化规制了信息处理过程中的决策偏误,有序推进指标议程的规范化、民主化和科学化。笔者全程参与了A省政府的指标管理办法修订、指标专家论证会、指标实效评估等指标议程制度制定与实施过程。本文认为,A省指标议程的制度化实质上是通过规制指标议程的信息进入门槛、信息决策民主化和信息动态纠偏,让生产出的年度指标体系成为一个决策层、指标组织层、指标负责层、基层政府、专家智库和民众偏好相互妥协后达成一致的优先议题结果。

1.指标备选阶段:指标申报制度化解决入口“把关难”

为了从源头上对指标信息准入进行严格把关,2020年和2022年A省政府两次修订《A省年度绩效考核指标管理办法》(以下简称《管理办法》),并在全省颁布实施。《管理办法》严格规范了事务型议题的指标申报依据,明确规定党中央、国务院文件及省委、省政府重大决策部署应优先列入考核事项,部门申报指标时须明确阐释指标申报依据的文件名称、发文单位、文件号、目标任务内容、页码等详细信息。《管理办法》还规定了“指标要求清单”和“指标负面清单”。制度实施成效显著,2021年和2022年A省指标牵头单位对指标申报严格把关,对没有按照《管理办法》规定申报的指标一律淘汰,申报事务型议题指标淘汰率达30%以上。

从不成比例信息处理过程看,指标申报制度化虽然主要是对事务型议题进行规制,但是实际上规制了议题信息进入指标议程的“门槛”,以筛选过滤由利益群体竞争性行为引入的过量指标信息,缩小议题范围,解决超载的指标信息和有限的指标议程容量的冲突,为挡住过量的指标设置了第一道关卡。指标申报制度化的目标是对获得政府注意力议题范围的信息进行过滤、筛选和检测,提高能触发政府行为的议程进入“门槛”。(36)Robinson S. E., Flink C. M. and King C. M., “Organizational History and Budgetary Punctuation”,Journal of Public Administration Research and Theory, vol.24, no.2(April 2014), pp.459-471.《管理办法》对指标申报的严格规定能一定程度上遏制有些议题信息越过“门槛”进入指标备选议程的现象,制度化解决入口“把关难”困境。

2.指标确定阶段:指标评审制度化解决“平衡难”

指标确定制度化是指标优先议程变革中最艰难的阶段。A省政府通过四轮指标论证流程的制度化实现了指标议程对基层政府、专家智库的有序开放,优先议题博弈在扩大专家和基层干部的民主参与中达成新的妥协,解决“平衡难”困境。具体而言,2021年A省政府创新性规范了年度考核指标体系的最终确定必须经过四轮论证,分别为由指标牵头组织单位的可行性论证、由指标专家评估委员会组织的规范性论证、由A省分管省领导组织的指标方向性论证、由A省省委考核委员会即A省最高决策层组织的指标平衡性论证。

2021年A省政府开展了四轮紧张又激烈的指标论证,其中第二轮的指标专家论证会争辩最为激烈,采用全程直播的开放式论证会形式。其程序类似于高校学生的“毕业论文答辩会”,主要包括了四个程序:(1)陈述。指标负责政府部门陈述申报指标及申报依据和理由;(2)质询。高校、智库的专家在会议现场对指标的科学性进行质询,同时13个地级市核心领导班子和基层干部通过线上视频同步对指标的实效性进行质询;(3)答辩。指标负责部门针对质询公开辩论;(4)表决。最后参加论证的专家和线上的干部对论证指标进行背靠背匿名表决。

发展类和保障类指标成为论证会上质询的焦点。比如,卫健系统在指标论证会上申报了“全科医生在整个医疗队伍中配比率”指标,这个指标是提升全省医疗人才配置的好指标,但是专家们质询这个指标带来的负面影响:经过指标的强势拉动,各地基层政府注重全科医生配比率排名会带来基层当年度突击进人,短期内带来全科医生人员爆发式增长,对医疗系统的编制审核、评职称、职务晋升等都带来较大压力,目前中央层面尚没有重大战略对全科发展作为战略支撑,所以这项指标在论证会上没有评审通过。权威、有公信力的专家评审意见作为分管省领导组织的第三轮论证的重要依据,对指标评审制度化的效果立竿见影:2021年的四轮指标论证后30%的备选指标被淘汰,事务型议题指标从2020年的64个指标压缩到2021年的43个指标。2021年全省考核干部的指标满意度为91.02%,比2020年的指标满意度提升了近10%。

在优先议题的最终决策阶段,为了避免决策者偏好与信息处理偏差导致指标议题的优先排序与国家战略、民众期望出现较大偏差,(37)Oppenheimer D. M. and Kelso E., “Information Processing as a Paradigm for Decision Making”,The Annual Review of Psychology, vol.66, no.1(January 2015), pp.277-294.决策者将专家智库、基层干部纳入指标设置议程中。专家智库是知识精英组织的代表,既为决策提供科学服务和备选方案,也追求公共价值,监督政府行为。另一方面,相对于纳入专家学者评审以打破内部决策的路径依赖,有序扩大民主参与范围,(38)姜尔林:《中国特色新型智库到底“特”在何处?——比较知识体制的视角》,《中国行政管理》,2022年第5期。纳入13个地级市的市委书记、市长等各级政府领导班子的指标评审意见,则是为了在决策中充分考虑地方政府、尤其是基层政府的指标优先权偏好。两者共同形成了指标设置的决策依据。总而言之,指标评审制度化通过扩大民主开放范围实现了利益各方诉求的均衡。(39)Epp D. A., “Punctuated Equilibria in the Private Sector and the Stability of Market Systems”,Policy Studies Journal, vol.43, no.4 (April 2015), pp.417-436.

3.指标调整议程:指标实施效果评价制度化解决“退出难”

指标在基层实施后,有时偏离了A省设置指标的初衷,执行“走样”,或有些指标缺乏抓手,让基层找不着方向,执行困难。政治型议题的调整主要基于中央层面的战略调整,其中战略指标退出频繁;事务型议题的调整则需要依据基层指标实施的信息。A省政府为了及时纠偏,对指标体系实现优胜劣汰,通过指标实施效果评价制度化解决指标“退出难”问题。A省政府在颁布的《管理办法》中明确规定了指标实施效果评价制度。由A省指标牵头组织单位每年面向全省基层干部、专家、民众,发放覆盖全省13个地级市、94个省级机关的考核指标实施效果评价调查问卷,面上调查指标实效性。组织考核巡视组抽样调研基层政府指标实施情况,与基层政府干部和普通民众进行深度访谈,最终形成当年度指标实施效果评价调查报告,提交A省决策层,作为下一年度指标调整优化的重要参考依据。指标实施效果评价制度影响力显著:2021年A省指标实施效果评价中实效性排名倒数10位的事务型议题指标全部退出了A省政府2022年的指标体系,部分解决了指标“退出难”困境。

指标调整议程通过对指标实施效果评价制度化,提供了一种对既有指标体系的调适机制,(40)Simon H. A., “Human Nature in Politics: The Dialogue of Psychology with Political Science”,American Political Science Review, vol.79, no.2(June 1985), pp.293-304.以最大限度降低决策的误差累积,在不断调适中维持制度稳定性。(41)True J. L., Jones B. D. and Baumgartner F. R.,Punctuated-Equilibrium Theory: Explaining Stability and Change in Public Policymaking, New York: Routledge, p.293.一方面,运用实效评估基础上的指标退出机制让实施效果差的指标被淘汰,这是对优先发展议题决策的动态化纠偏过程。另一方面,指标实施效果评价制度化是调适议程中优先发展议题和民众偏好相匹配的过程。通过实施效果评价,指标退出流程筛选出最能代表地方发展战略和民众诉求的优先发展议题指标,淘汰非正式途径进入的不科学指标,让上级政府偏好、基层政府偏好和民众意愿更加匹配,提高绩效指标决策的政策代表性,维护绩效指标制度的动态稳定,刚性制度为指标决策层挡住了部分“弯道超车”指标,压缩了利益群体的博弈空间,减轻了决策层的平衡压力。

综上,A省政府绩效指标议程改革实践生动鲜活地验证了本研究的理论分析框架。A省政府2019-2022年的指标议程改革历程呈现了指标决策层、指标牵头组织层、指标负责层、基层政府、专家、民众等多元利益主体竞争议题优先权,决策者在有限注意力空间内确定少量议题获得优先发展权的权衡过程。决策层运用刚性的指标议程信息处理制度化解决了议程困境,并对不同优先级议题指标采取差异化对策。

五、结论与启示

信息政治学关于“不成比例信息处理”的观点为解释议题优先权竞争中的指标治理逻辑提供了全新的视角。“不成比例信息处理”的观点强调指标产生与调整并不能简单归结为静态的决策者偏好和议题分配结果,其内在逻辑是有限理性的决策者在对指标信息处理过程中,对过载的信息环境不成比例的回应,由此导致各利益主体争夺议题优先权带来的指标治理困境。本研究通过A省政府2019-2022年考核指标议程案例,生动呈现了政治属性和任务属性的二元指标优先级在议题优先权竞争中的不同态势,揭示出地方政府如何在现有的制度框架内应对信息过载带来的三重指标管理困境,并提出通过指标申报制度化、指标评审制度化、指标实施效果制度化来矫正不成比例信息处理导致的政策过程和决策结果的误差。本研究创新性地把西方信息政治学理论应用于中国场景下的政府绩效考核领域,研究结论验证了琼斯和鲍姆加特纳等人提出的不成比例信息处理带来议题优先权分配的争夺、信息处理偏误以及周期性调整纠偏的观点。研究结论不仅弥补了国内目前信息理论还处于综述阶段、尚未深入解释具体政策领域发展规律的缺陷,也弥补了目前学术界过于关注静态的政府绩效考核指标结果、忽略指标动态产生过程的不足。本文主要带来了以下几点管理启示:

首先,指标议程走向开放在增加制度摩擦的同时提升了指标决策稳定性。西蒙的理性决策假定决策者为完成组织目标评估所有的决策备选方案,并追求效果(效用和满意度)最大化,(42)罗伯特·B·登哈特:《公共组织理论》,扶松茂等译,中国人民大学出版社2011年版,第64页。而行政决策者是有限理性的,不可能知道所有的决策结果,由此引入专家智库、基层政府、民众等政治角色进入议程,推动议程从封闭系统走向开放系统。虽然优先议题即指标的生产与调整变得更为复杂、缓慢,争论更为激烈,制度摩擦加大,决策效率下降,但是通过对指标议程的制度规制,让政府内外多元角色在有序开放的议程轨道中争辩、博弈,完成公共议题输入到优先议题输出的过程,减少诸如指标“弯道超车”现象对指标体系公信力和科学性带来的负面影响。在规范开放的指标议程中,产生的优先议题增加了与信息环境的匹配度,维持了比封闭系统更好的指标体系稳定性与制度认同度。

其次,指标议题优先权的差序格局体现了指标治理中的央地权力控制与授权平衡。究其本质,指标治理首先是中央对地方通过绩效指标将各类目标任务“发包”给地方政府的“行政发包制”,是激励与控制地方政府领导班子政绩的重要治理手段。(43)周黎安:《行政发包的组织边界:兼论“官吏分途”与“层级分流”现象》,《社会》,2016年第1期。第一优先级的政治型指标议题是维护中央对地方的权威性控制,通过政治型议题传达其在指标治理中的控制权,即中央层通过党建指标确保党中央对地方政府的政治价值引领、对地方治理的领导核心作用;(44)唐皇凤:《政党主导型现代国家建设:基于中国式现代化理论和历史逻辑的阐释》,《四川大学学报》(哲学社会科学版),2022年第6期。通过国家战略确保地方发展大方向与国家战略目标一致;民众满意度指标的逻辑是,中央层不仅可以通过公众的外部监督来降低中央层控制地方治理所需的信息成本,而且可以提升公众的制度认同。第二优先级的事务型议题指标则为中央对地方因地制宜进行指标治理提供了灵活空间。指标负责部门在中央的授权空间内行动,预期到本部门指标纳入指标系统产生的巨大收益,都努力将本部门指标推入指标议程轨道,争夺各自议题的优先性和注意力资源。指标议程则是决策者在优先议题的差序格局中平衡中央、地方等各方利益的动态过程。

再次,指标调整议程是指标实施后及时纠偏以维护议程动态稳定的过程。决策者不成比例的注意力分配带来了议题优先权决策的误差累积,这让指标决策处于不确定的决策风险之中。为了维持指标体系的稳定性,决策者需要构建一种实时的误差矫正机制,周期性对指标体系进行调整,在指标实施过程中最小化误差的累积,剔除一些低质量信息,吸纳高质量指标信息。(45)Maor M., “Policy Over and Underdesign: An Information Quality Perspective”,Policy Sciences, vol.53, no.3(May 2020), pp.395-411.指标调整与退出议程就是这样一种纠偏机制,矫正信息处理中的误差,提升绩效指标在基层政府实施的实效性,动态化确保指标体系一直朝着中央、地方政府和公众相对满意的方向,监测和控制国家治理体系的发展方向。

当然,制度化也可能改变指标管理过程中的利益格局和互动方式。政府部门出于部门利益的动机会演化出新的应对策略以最大化收益。和所有制度设计一样,更为合理的指标管理模式不仅需要正式的制度设计支撑,也需要非正式机制作为补充,如内化的合作精神、部门间共同的目标认同和信任。对于标准化以后各部门应对策略的演化和新的博弈局面,需要更长时间的追踪观察,为后续研究提供了一个可求的方向。

指标议程的动态化结果即指标体系决定了我国政治、经济、民生等政策系统的阶段性目标任务和行动指引,是政府治理的“风向标”“指挥棒”和“推进器”。建构科学规范的指标议程制度则是把制度优势转化为治理效能、深入推进我国治理体系现代化的制度保障。由此,本研究对地方政府构建指标议程制度提出三点建议:一是需要决策层的高位强势推动;二是需要建立一支精通绩效考核专业的专家队伍;三是指标议程制度要根据新形势新战略变化不断修订调整。

本研究从信息政治学的信息处理过程视角来解构中国情境下指标议程中指标优先权争夺图景,研究还处于探索阶段。未来研究将深入挖掘信息理论对中国情境下政府指标治理问题的理论指导价值,并希翼通过多省份的指标议程与议题优先权竞争的案例比较,探索指标议程在全国多个地方政府的信息处理困境及制度解决对策。