重新理解公共政策变迁:基于危机学习的知识管理视角

2023-10-19李风山

□ 文 宏 李风山

一、问题的提出

新冠疫情给不同国家或地区的治理体系带来了严峻挑战。为有效防控新冠疫情,科学家们在病毒溯源上做了大量的研究工作。早在2020年初,大量研究团队经过严谨的科学实验就相继指出,中华菊头蝠、蛇、水貂、穿山甲等野生动物是可能的传播媒介。尽管当时并没有充分证据确定新冠病毒的中间宿主,但近乎形成了一种具有共识性的科学判断,即新冠病毒的自然或中间宿主是野生动物,而食用野生动物则会加速病毒传播与感染。这一判断经由媒体的广泛报道很快在社会公众中演变为固化认知。为进一步维护生物安全和生态安全,有效防范重大公共卫生风险,2020年2月24日第十三届全国人大常委会第十六次会议正式通过了《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》(以下简称《决定》)。文件的出台不仅意味着为有效防控新冠疫情,我国开始全面整治野生动物交易市场,而且标志着长期稳定的野生动物保护政策发生重大变迁。

事实上,在新冠疫情之前,我国野生动物保护政策经历了长期的演进过程,政策间断式变化非常少,呈现出超强的均衡稳定特征。但在新冠疫情发生之后,政府、公众、专家等多个主体的认知发生变化,重点关注食用野生动物与诱发及传播疾病的关联性,不仅深刻反思了过去政策存在的漏洞和不足,而且逐渐认识到政策变迁的必要性和重要性,并推动政府作出了相应的行为和政策调整。这表明公共政策变迁是多元主体在危机学习作用下的知识渐进增长的客观结果。危机学习改变了不同主体的理念和行为,打破了固有政策系统的稳定性,进而诱发了政策变迁。换言之,重大突发公共卫生事件背景下的危机学习对公共政策变迁具有直接导向作用。

对此,有研究认为政府在“总结经验、吸取教训”的危机学习过程中,会不断形成新的政策理念,降低对现行政策理念的支持,并最终可能会导致决策者理念发生变化,在此基础上政策相应地也会发生结构性变迁或范式性变迁。(1)刘一弘、钟开斌:《学习与竞争:重大突发事件如何触发政策变迁的文献述评》,《公共行政评论》,2021年第6期。然而,这一观点只是部分学者在论证政策变迁的触发机制时有所涉及,对于危机学习推动政策变迁的微观因果机理,现有研究还缺乏深刻性、系统性的学理探讨。为什么危机学习能够推动政策变迁?知识在危机学习推动政策变迁的过程中扮演了何种角色?我们该如何从因果机制层面重新理解危机学习与政策变迁的关联?围绕上述问题,本研究将从危机学习的知识管理视角出发,通过梳理全面“禁野”政策变迁的演进阶段,深刻探讨公共政策实现间断式变迁的内在机制,以形成公共政策变迁的新解释路径,完善公共政策变迁的解释图谱。

二、文献回顾及述评

在公共政策学者看来,公共政策的变迁往往是焦点事件作用的结果,意味着具备稳定性的政策结构和路径依赖遭遇了中断。为此,理论界构建了一系列理论来解释政策变迁缘何会发生,例如多源流理论、间断均衡理论和倡导联盟框架等。这些理论关注到焦点事件与政策变迁之间的因果关联,不仅考虑了政治制度、社会环境等结构性因素,还强调了微观层面不同行动者在政策变迁过程中的主体能动性,被当作解释政策变迁的理论法宝,并广泛应用于我国多个领域的政策变迁实践的解释当中。(2)柏必成:《改革开放以来我国住房政策变迁的动力分析——以多源流理论为视角》,《公共管理学报》,2010年第4期;文宏:《间断均衡理论与中国公共政策的演进逻辑——兰州出租车政策(1982—2012)的变迁考察》,《公共管理学报》,2014年第2期;王洛忠、李奕璇:《信仰与行动:新媒体时代草根NGO的政策倡导分析——基于倡导联盟框架的个案研究》,《中国行政管理》,2016年第6期。毋庸置疑,这些极具主流性的理论模型为理解焦点事件与政策变迁之间的关系提供了基础的理论知识,但这些模型在解释公共政策变迁实践的过程中却往往因为过于宏大导致学界对特定因素的理解缺乏深刻认识。

在此背景下,一些学者尝试在焦点事件与政策变迁的解释链条之间寻找具体因素进行新的解释。其中,比较经典的解释之一是将危机学习理论引入到分析当中,认为危机学习实际上充当了一种“中介桥接”要素,为更加清晰地理解焦点事件与政策变迁的机制链条,以及增强理论模型与真实世界的匹配性提供了方向。从理论肇源来看,危机学习是组织学习与危机管理理论融合的产物,通常是指组织或个人从灾难事件中总结经验和汲取教训,以提高危机应对能力或预防潜在危机的过程和行为,具体可以细分为“为了危机而学习(Learning for Crisis)、作为危机的学习(Learning as Crisis)、从危机中学习(Learning from Crisis)”。(3)Smith D. and Elliott D.,“Exploring the Barriers to Learning from Crisis: Organizational Learning and Crisis”, Management Learning, vol.38,no.5(November 2007),pp. 519-538.从功能层面来看,危机学习实际上发挥着重要的“吃一堑长一智”的功能,有助于帮助政府增强风险防范意识、提高风险防范能力、完善风险防范体系,进而在动态、复杂的外部环境中趋于成长和成熟。(4)文宏、李风山:《吃一堑长一智:事后危机学习何以促进事前风险防范?——基于事故调查报告的程序化扎根分析》,《上海行政学院学报》,2023年第3期;Le Coze J. C.,“What Have We Learned about Learning from Accidents? Post-Disasters Reflections”, Safety Science, vol.51,no.1(January 2013),pp.441-453.概言之,危机学习能够改变组织及其管理者的认知理念,驱动其对政策进行调整,改进危机应对行为,以提升政策的适用性和组织的适应力。例如,在抗击新冠疫情的过程中,韩国政府为寻求有效的解决方案,立足于政治和社会背景以及公共卫生风险的具体特征,结合2012年和2016年发生的MERS病毒疫情经验,实现了“四环学习”(Quadruple-Loop Learning),并最终推动韩国政府出台了一系列包括出入境、教育、产业相关的新政策。这使得韩国政府拥有了敏捷、有效、精准的治理行动,取得了良好的疫情防控效果,并得到了世界卫生组织和联合国的高度认可。(5)Lee S., Hwang C. and Moon M. J.,“Policy Learning and Crisis Policy-Making: Quadruple-Loop Learning and Covid-19 Responses in South Korea”, Policy and Society, vol.39,no.3(June 2020),pp.363-381.除此之外,现实中还有一个广为流传的案例是1986年的切尔诺贝利核事件,也被认为是突发事件背景下危机学习促进政策变迁的重要证据。

更进一步,在经典的知识管理理论看来,组织在审视过去或当前的突发事件过程中,能够不断地进行知识生产和积累,并将其运用于行为和理念改进的过程中,呈现从知识创建到知识保留再到知识转移的过程,(6)Argote L., Organizational Learning: Creating, Retaining and Transferring Knowledge. New York: Springer, 2012, pp.6-15.充分凸显了危机学习在纠偏组织行为、推动政策变迁等方面的作用。其中,知识管理与危机学习研究的集大成者Elliott曾系统提出过一个危机学习的过程模型,包含知识获取(Knowledge Acquisition)、知识转移(Knowledge Transfer)和知识同化(Knowledge Assimilation)三个环节。(7)Elliott D.,“The Failure of Organizational Learning from Crisis-A Matter of Life and Death?”,Journal of Contingencies and Crisis Management, vol.17,no.3(August 2009),pp.157-168.该模型从知识的角度为理解危机学习过程提供了清晰靶向,被后续危机学习的研究者广泛引用。有学者基于研究强调,地方政府能够通过危机学习获取知识以促进治理策略的调整,并有助于提升应急管理能力(8)王郅强、彭睿:《邻避项目如何冲出“一闹就停”的怪圈?——基于H市Z区政府“双环危机学习”的纵向案例观察》,《公共管理学报》,2020年第2期。。Nonaka则提出了经典的SECI知识螺旋模型,他分析了知识结构中不同类型知识的关联转化,认为知识管理是一个包含社会化(Socialization)、外显化(Externalization)、组合(Combination)与内隐化(Internalization)等动态属性的过程。(9)Nonaka I.,“A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation”,Organization Science,vol.5,no.1(February 1994),pp.14-37.除此之外,文宏、李风山在研究“健康码”的演进过程中,基于知识管理的视角下提出了“知识生产—知识扩散—知识再生产”的分析框架,进一步深化了学界对数字治理技术持续创新的理解,丰富了我们对危机学习的知识管理视角的认识。(10)文宏、李风山:《危机学习何以驱动数字治理技术的持续创新?——基于“健康码”演进史的考察》,《电子政务》,2023年第8期。

总体而言,上述研究虽然关注到危机学习的外溢效应,敏锐地觉察到危机学习与政策变迁的关系,但这些研究并未直接将危机学习与政策变迁完全联系起来,而只是在特定问题上有所涉及。一方面,危机学习与政策变迁的关联论证还比较少,政策变迁的全景式危机学习解释路径仍然是模糊的、片面的。现有研究多将危机学习看作是政策变迁的某一要素,强调不同行动者在危机学习的基础上实现了政策变迁。另一方面,已有研究在某种意义上也忽略了危机学习的重要属性——知识在政策变迁过程中的角色或作用。普遍认为,满足危机应对的知识需求是危机学习的前提和起点。只有对突发事件形成丰富和深刻的认知,才有可能精准有效地处置好危机。政府通过危机学习能够揭示危机的孕育过程,增强对危机发生和影响机理的理解,进而采取行动来优化组织系统,推动政策调整,从根本上降低组织内部的脆弱性。但是,当前从知识管理视角开展组织学习或危机学习的研究重点是阐释学习过程中的知识动态转移,尚未将注意力放到公共政策变迁的解释当中,危机学习推动政策变迁的过程机制还有待进一步研究。鉴于此,本研究尝试在危机学习的知识管理视角下重新理解公共政策变迁,对全面“禁野”政策变迁的案例进行学理阐释,以回答危机学习是如何推动公共政策变迁的。

长江中下游、江淮等常年流行区,按照“宜麦则麦、宜油则油”原则,合理布局种植结构,或通过改种绿肥、轮作休耕等措施,尽可能压低非主产区小麦种植面积,减轻病害防控压力。黄淮常年发生区和华北、西北偶发区,结合玉米种植结构调整,大力推广小麦与大豆、花生、蔬菜等作物轮作。

三、案例选择与呈现:以全面“禁野”政策为例

(一)案例选择与资料收集

本研究运用单案例研究方法,重点关注2020年出台全面“禁野”政策这一重大事件。关注个案的单案例研究,能够在归纳逻辑的基础之上解构复杂现象背后的互动行为,将抽象理论与经验材料链接起来,进而揭示或建构案例的本质,实现一般性知识的生产。(11)Vanwynsberghe R. and Khan S.,“Redefining Case Study”, International Journal of Qualitative Methods, vol.6,no.2(March 2007),pp.80-94.本文通过详细阐释全面“禁野”政策出台的社会背景,聚焦政策出台过程中的关键主体,围绕政策出台的重要节点,尝试探讨危机学习与政策变迁的深层次关联属性。

之所以选择此案例,主要基于以下考量:一是研究方法层面的案例典型性。重大突发公共卫生事件背景下全面“禁野”政策的变迁代表了危机情境下社会政策的突变和适应特征,集中体现出外部焦点事件冲击下的政策波动属性,在研究方法层面符合“案例体现出某个类型的现象的重要特征”为典型个案的理解。(12)王宁:《代表性还是典型性?——个案的属性与个案研究方法的逻辑基础》,《社会学研究》,2002年第5期。二是研究解释层面的理论恰适性。全面“禁野”政策是一项兼具政治性与科学性的重大公共政策,其变迁不仅体现出公共政策视野下政治性层面的动态议程调整,而且折射出科学性层面政府和社会对野生动物保护的知识增长,直接表征了危机学习的价值和功能。因此,在危机学习理论的基础上,着眼于知识管理的分析蕴含着丰富的知识意蕴,对解释公共政策变迁具有较好的理论解释力和创新性。三是研究数据层面的资料可得性。个案研究往往是对案例的深度理解,需要丰富、翔实的经验材料。而数据的可得与可靠则决定了案例事实描述的完整性与可信度。新冠疫情发生后,社会公众对野生动物保护政策变迁的需求剧烈增加,新闻媒体迅速跟进,产生了大量的新闻报道,既包括各级政府关于全面“禁野”政策的政策文件,也涵盖了大量的领导讲话、专家评论和公众观点。除此之外,一些人大代表、政协委员的议案、提案也被公之于众。上述丰富多样的研究资料为本研究提供了扎实的数据支撑。

(二)案例呈现:全面“禁野”政策

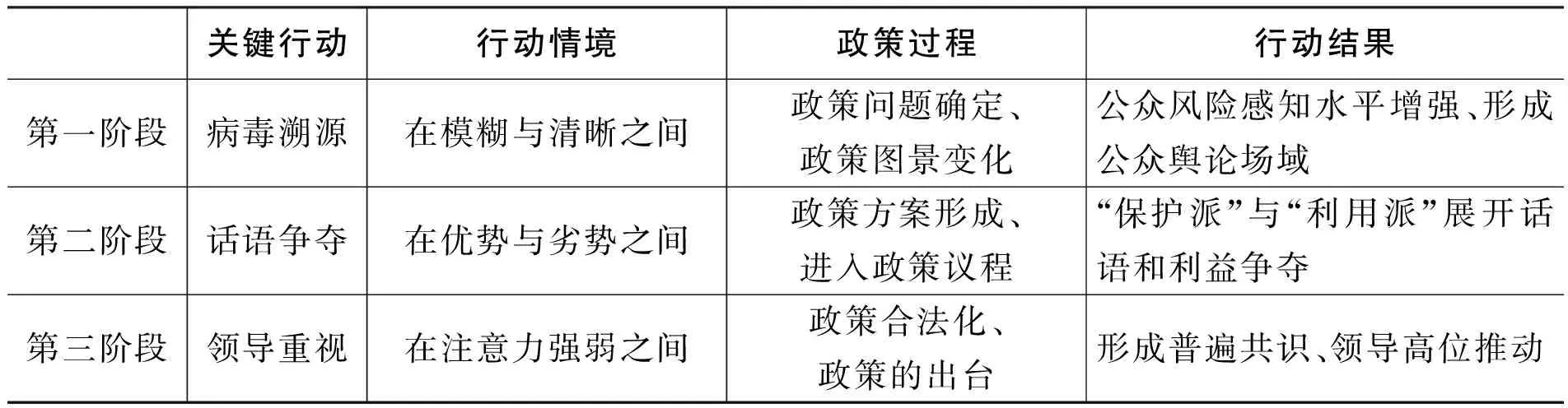

为呈现政策出台过程中不同主体的关键行动,研究系统梳理了全面“禁野”政策变迁的三个阶段性过程,分别是病毒溯源过程中形成普遍共识、话语争夺过程中优势转换和领导重视背景下政策出台(见表1),以期为探索危机学习与政策变迁的关系提供直接的经验资料。

表1 全面“禁野”政策出台的过程

1.第一阶段:病毒溯源过程中的普遍共识

面对全球肆虐的新冠疫情,要从根本上实现有效和精准的疫情防控,必须做好基础性的病毒溯源工作,明确新冠病毒的原始宿主和中间宿主,弄清病毒传染扩散的途径和规律。然而,新冠疫情的病毒溯源却是一项难度极大的科学工作,具有高度的不确定性。在病毒溯源早期,不同领域的科学家根据差异化的观察样本和方法,得出了不完全一致但又有关键共识的研究结论。2020年1月10日,复旦大学张永振团队率先完成新冠病毒基因组序列的发现工作,为病毒溯源工作奠定了初步基础。(13)邓晖、陈海波、唐芊尔等:《决胜的力量,在静谧中积蓄——科学家在核心关键领域与新冠病毒“赛跑”的故事》,《光明日报》,2020年3月5日第1版。随后,中国科学院石正丽研究团队在Nature上发表研究成果,确认一种蝙蝠冠状病毒与新冠病毒的序列相似度达到96.2%,认为中华菊头蝠是SARS病毒的源头。(14)Zhou P., Yang X.L., Wang X. G., et al., “A Pneumonia Outbreak Associated with a New Coronavirus of Probable Bat Origin”, Nature, vol.579,no.7798(November 2020),pp.270-273.同年3月17日,美国Scripps研究所等机构的研究人员在NatureMedicine上发文指出,可用基因组序列数据的严密分析结果表明新冠病毒的源头大概率产生于自然界,其原始宿主可能是蝙蝠或穿山甲。(15)Andersen K. G., Rambaut A., Lipkin W. I., et al. ,“The Proximal Origin of SARS-CoV-2”, Nature Medicine, vol.26,no.4 (March 2020),pp. 450-452.之后3月30日,《中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告》进一步指出,目前的证据表明蝙蝠和穿山甲是最有可能导致COVID-19病毒的贮主,但同时也不排除水貂和猫等其他动物物种是潜在的贮主。(16)中华人民共和国国家卫生健康委员会:《世卫组织召集的SARS-CoV-2全球溯源研究:中国部分——世卫组织-中国联合研究报告》,2021年6月8日,http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqfkdt/202106/9cc99e263489472c833263a4dc7e0f0e.shtml。

尽管上述关于病毒溯源的研究结论存在较大的分歧,但这并不影响新冠病毒的宿主就是某种野生动物的普遍共识的形成。在重大突发公共卫生事件情境下,此种认知迅速传播,对社会公众在野生动物保护上的心理和行为产生了直接影响,显著提升了社会公众对野生动物交易的风险感知水平。(17)Si R., Lu Q. and Aziz N.,“Impact of COVID-19 on Peoples’ Willingness to Consume Wild Animals: Empirical Insights from China”, One Health, vol.12,no.6(June 2021) ,pp.1-7.据调查显示,新冠疫情后,有96.4%的公众赞成“全面禁止消费者吃野味”,表明公众食用野生动物的意愿明显降低。(18)2020年北京大学自然保护与社会发展研究中心等机构联合发起《公众对野生动物消费、贸易、修法意愿的调查》,共收集101172份问卷。数据结果详见https://mp.weixin.qq.com/s/p-S3bmKtC1FXn3WkBVneVQ。由此可见,在病毒溯源的行动中,尽管社会公众在病毒最终宿主的认知上存在模糊性,但对野生动物是潜在宿主却保持着清晰化的态度,这使得全面“禁野”作为一项政策问题逐渐得到社会性的群体确认。与此同时,公众对于原有政策的认知图景也发生变化,即公众对已有野生动物保护的理解和态度开始转变,从“允许野生动物交易”向“禁食野生动物”转化,这些认知理念的转变客观上是公众危机学习的结果,为全面“禁野”进入政策议程准备了条件。

新冠病毒的科学性溯源结果直接降低了社会公众对食用野生动物的容忍阈值,让社会公众认识到食用野生动物存在巨大的公共卫生风险,亟需强化政府监管,出台相关法律法规,严厉打击野生动物交易行为。这一事件实际上为野生动物的“保护派”提供了一个推动政策变迁的“机会窗口”,促进了不同行动者参与话语竞争过程,也为理解不同竞争主体的优势与劣势的相互转化提供了证据。2020年1月23日,中国科学院院士、北京大学原校长许智宏等19位院士学者公开联名倡议,呼吁要加强源头治理,杜绝野生动物非法食用和交易。(19)中国网:《多名院士联名呼吁!杜绝野生动物非法食用和交易》,2020年1月24日,http://news.china.com.cn/live/2020-01/24/content_676618.htm。同日,全国政协委员、中国科学院院士李景虹等人也向中央提交紧急提案,认为现行野生动物保护法律已经不适用于新冠疫情背景下的治理需求,呼吁全面禁止食用野生动物。(20)九三学社中央委员会:《让国家变得更好——李景虹的自我期许》,2020年2月18日,http://www.93.gov.cn/xwjc-snyw/304156.html。与此同时,全国人大代表、农工党中央委员罗胜联等人也向全国人大提交了《野生动物保护法》修法建议书。(21)第一财经:《学者联名建议:全面禁止以食用为目的野生动物养殖》,2020年2月24日,https://www.yicai.com/news/100519082.html。接着,全国各地专家纷纷上书中央,各类动物保护社会组织也积极动员社会公众,共同呼吁开启全面“禁野”时代,以防范化解重大公共卫生风险。上述现象表明,科学家、全国人大代表、社会组织等政策企业家主动建构起全面“禁野”的政策议程,多个政策方案也随即形成。

然而,上述行动却遭到了以“经济价值”为导向的“利用派”的反对。2020年2月17日,中国野生动物保护协会蛙类养殖专委会通过微信公众号发布文章《野生动物养殖是人类祖先的伟大创举》,阐释“因一次疫情就全面‘禁野’将是武断的,不科学、不理性”“对于人类而言,对野生动物产品的需求从未停止,某种意义上说已经成为‘刚性需求’”。此文一出便引发广泛舆论热议,并遭遇到来自各方面的质疑。但随即中国野生动物保护协会就发文致歉,并撤销蛙类养殖专委会。(22)新京报:《蛙类养殖委称“野生动物是刚需”被撤销,牛蛙还能吃吗?》,2020年2月20 日,https://www.bjnews.com.cn/detail/158218724214332.html。“保护派”与“利用派”展开话语和利益争夺的结果表明,新冠疫情背景下的“利用派”逐渐处于“弱势”地位,双方话语权势地位已经发生根本逆转,全面“禁野”进入政策议程已经是大势所趋。

3.第三阶段:领导重视背景下政策的出台

在全民热议的“禁野”议题上,党中央一直保持着高度重视。早在2020年1月27日,习近平总书记就作出重要批示,要求修订完善野生动物保护法,健全完善执法管理体制及职责,革除滥食野生动物的陋习。接着,在2月3日,习近平总书记再次指出,“食用野生动物风险很大,但‘野味产业’依然规模庞大,对公共卫生安全构成了重大隐患”(23)习近平:《在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话》,2020年2月3日,https://www.gov.cn/xinwen/2020-02/15/content_5479271.htm。,进一步要求相关部门积极推进野生动物保护法等法律法规的修订,强化市场监管,坚决从源头上控制重大公共卫生风险。国家最高领导人在野生动物议题上密集的讲话、批示和指示表明决策层反思了疫情形势,深刻意识到实施全面“禁野”政策有助于防范重大公共卫生风险,保障人民群众生命健康安全,从根本上促进人与自然的和谐共生,推进生态环境的可持续发展。

经过专业研判、严密程序,2月24日,全国人大常委会正式通过了《决定》。《决定》共有八条内容,对食用野生动物进行了全链条、全方位的严格管控,全面修订与完善了已有野生动物保护法,弥补了过去的一些漏洞,实现了野生动物的“应保尽保、应禁全禁”,被认为是“史上最严禁野令”。从政策过程来看,普遍的社会共识凝聚了高层领导的注意力,而注意力视域下的领导高度、持续重视,则为政策合法化提供了强大动力,是政策出台的核心要素。

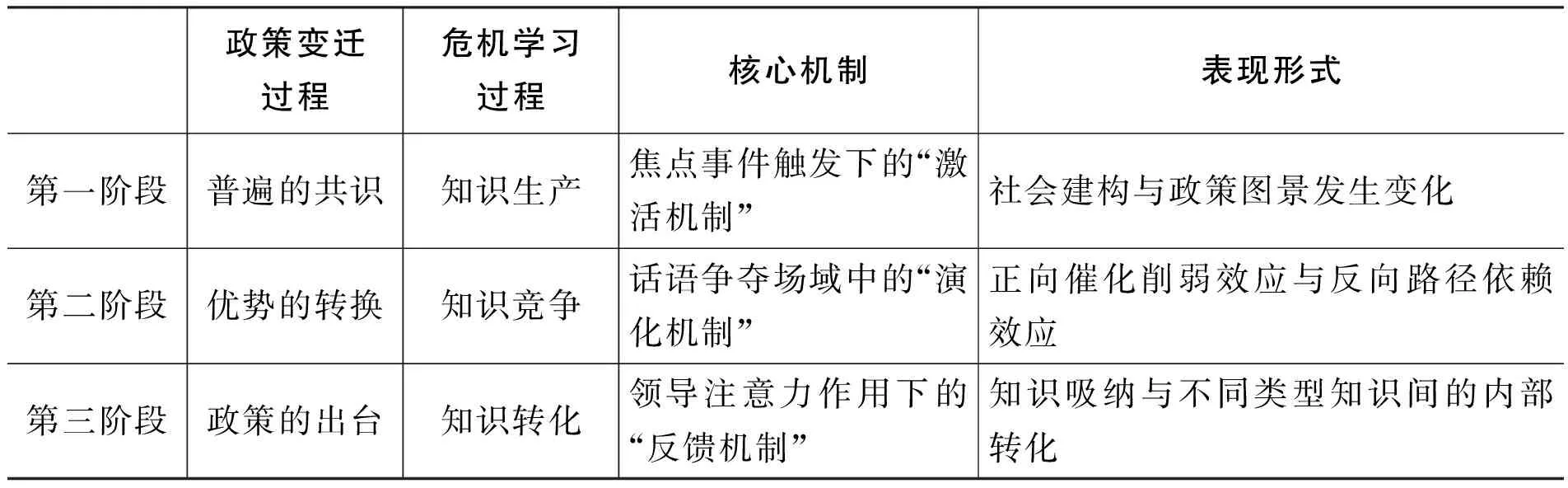

四、公共政策变迁的危机学习解释

理论界认为,政策变迁是不同行动者在利益冲突、斗争和妥协过程中,根据持续获得的各种经验和信息,对现有政策作出的一种调整。(24)Sanz-Menendez, L.,“Policy Choices, Institutional Constraints and Policy Learning: The Spanish Science and Technology Policy in the Eighties”,International Journal of Technology Management, vol.10 ,no.4-5-6(August 1995),pp.622-641;Moyson S., Scholten P. and Weible C.M.,“Policy Learning and Policy Change: Theorizing Their Relations from Different Perspectives”,Policy and Society, vol.36,no.2(June 2017),pp.161-177.在某种意义上,政策变迁的概念契合了Goffman关于“情境互动论”(Situational Interactionism)的观点:行动者的微观行为受到宏观制度规则的约束和调控,宏观社会情境的形成也是行动者行为的塑造结果。(25)Goffman E.,“The Neglected Situation”,American Anthropologist, vol.66,no.6(December 1964),pp.133-136.结合上述政策变迁的理论认识,本研究从危机学习的知识管理视角对不同阶段中多元行动者的互动行为进行呈现,并归纳知识管理过程中的具体机制(见表2)。

表2 不同阶段危机学习与政策变迁的关联

(一)知识生产:焦点事件触发下的“激活机制”

焦点事件是推动组织结构和制度发生变迁的“门槛事件”,能够在组织环境、社会经济和政治结构、组织内部中创造新的条件与关系,以催化结构性和不可逆转的变化。(26)Birkmann J., Buckle P., Jaeger J., et al.,“Extreme Events and Disasters: A Window of Opportunity for Change? Analysis of Organizational, Institutional and Political Changes, Formal and Informal Responses after Mega-Disasters”, Natural Hazards, vol.55,no.3(December 2010),pp.637-655.在不确定性的焦点事件背景下,有效处置应急事件,要求熟悉处置流程,拥有成熟的处置机制和高超的应急能力。然而,在危机处置的管理实践中,政府及公众的应急管理能力却又时常难以匹配应急需求。在此背景下,通过危机学习,可以复盘反思危机应对过程,强化相关主体对焦点事件的理解,有助于丰富多元主体对突发事件科学性、价值性和工具性的认知,将不确定性的模糊行动转化为确定性的措施,为危机应对找到“最佳实践”的方向。由此可见,焦点事件有助于激发政府对知识生产的需求系统,推动政府持续开展危机学习,以提升应急管理效能。(27)文宏、李风山:《“接力棒的传递”:理解危机学习的可持续性及其机制》,《中国行政管理》,2023年第6期。

进入新世纪,虽然人类已经连续经历甲型H1N1流感疫情、脊髓灰质炎疫情、西非埃博拉疫情、寨卡疫情、刚果(金)埃博拉疫情等多例国际关注的突发公共卫生事件,但肆虐全球的新冠疫情还是极大冲击了各个国家的公共卫生体系,一定程度上颠覆了人类危机处置的知识体系。在新冠疫情发生之初,面对新冠病毒,人类几乎一无所知——病毒从何而来、基因组成是什么、传播途径有哪些、该如何应对等一系列问题,仍然属于知识空白地带。具体在病毒溯源方面,尽管科学家的溯源结果有差异,但却都指向于野生动物。这一共识性科学结果藉由媒体广泛传播,使得公众逐渐认识到食用野生动物的重大危害,尤其体现为具有感染病毒的风险。在此背景下,禁止食用野生动物也逐渐成为一种全民共识。上述案例表明,焦点事件实际上为危机学习打开了“机会窗口”,促进了危机情境下的知识生产构成了政策变迁的起始条件。而这种知识生产本质上是焦点事件触发下的“激活机制”在危机学习中的体现。因为如果缺乏足够的知识生产,旧知识体系就难以被打破或替换,新知识体系也无法有效建立起来,政府在危机应对上的理念和行为便无法实现转变,政策变迁自然也就无从谈起。

(二)知识竞争:话语争夺场域中的“演化机制”

焦点事件背景下的知识生产只是危机学习的起点,传播这些知识并将其转化为组织规范和实践才是推动政策变迁的关键所在。一般认为,政策变迁需要经历相对复杂的社会建构过程,表现为不同主体开展话语和知识竞争以实现对目标群体和政策问题的再定义。(28)Rochefort D. A. and Cobb R. W.,“Problem Definition, Agenda Access, and Policy Choice”,Policy Studies Journal, vol.21,no.1(March 1993),pp.56-71.作为知识管理的重要环节,危机学习中的知识竞争往往是复杂而激烈的,它主要是指新旧知识体系围绕政策理念和方案形成“推—拉”两种竞争力量,一种力量在危机学习的作用下致力于打破原有政策垄断,形成新的政策垄断;另外一种力量则尽可能地去维持政策稳定性,保持政策垄断。两种力量分别发挥了正向的催化削弱效应和反向的路径依赖效应。在全面“禁野”政策出台过程中,也明显存在“保护派”和“利用派”两种不同的话语和力量。(29)费久浩:《公共政策的间断式变迁何以发生?——以全面“禁野”政策的出台为例》,《公共管理学报》,2021年第3期。

1.正向的催化削弱效应

在知识竞争的场域中,正向的催化削弱效应主要是指危机学习推动政策变迁的各种有利因素发挥着打破政策垄断的作用,是构建全新知识体系的“催化器”。在野生动物保护政策变迁的过程中可以发现,政策企业家和公众发挥了巨大的推动作用。具体而言:

一是政策企业家的强力推动。为推动政策理念和方案进入到政策议程,具有较强社会敏锐度的政策企业家会通过构建联盟网络、采取率先垂范等方式重新定义政策问题。(30)Mintrom M. and Norman P.,“Policy Entrepreneurship and Policy Change”,Policy Studies Journal, vol.37,no.4(October 2009),pp.649-667.在全面“禁野”政策案例中,中国科学院院士、大学校长、人大代表、民主党派成员等主体充当着政策企业家的角色,他们利用自身的知识和社会资本,借助各种正式或非正式的渠道,向决策层传达全面“禁野”的政策理念或方案。在这些政策企业家中,一方面,流行病学、动物学家等知识分子具有较强的知识权威,提出的政策方案更具科学性,为全面“禁野”政策方案的形成奠定了科学而扎实的专业基础。另一方面,人大代表、政协委员等政策企业家则通过提交议案、提案,大大推动了野生动物保护政策进入政策议程,在改变官方价值理念上发挥了重要作用。

二是广泛的社会舆论基础。在决策实践中,为塑造良好的政府形象,兑现政府承诺,决策者通常会依据公众偏好设置政策议程的优先顺序,这要求对公众的社会诉求和舆论压力进行及时回应,折射出一种“倒逼”和“外压”的议程设置属性。(31)赵静、薛澜:《回应式议程设置模式——基于中国公共政策转型一类案例的分析》,《政治学研究》,2017年第3期。新冠疫情的肆意扩散严重冲击了正常的社会秩序,使得全国公众处于一种焦虑、未知的社会情绪网络之中。这有助于改变公众对原有动物保护政策的认知图景,为全面“禁野”政策出台提供了一种强大的共识环境。由此可见,重大突发公共卫生事件背景下多方主体的政策图景变化,实际上为政策变迁建构了外部合法性。

2.反向的路径依赖效应

在政策变迁过程中,除了上述催化削弱效应,还存在各种条件的限制阻碍着政策变迁的发生。这些要素表现为对原有政策体系的强路径依赖属性,使得政策系统继续保有锁闭(Lock in)状态。(32)武晗、王国华:《从资源利用、生态保护到公共卫生安全——野生动物保护政策中的焦点事件与社会建构》,《公共行政评论》,2020年第6期。在本案例中,以蛙类养殖专委会为代表的“利用派”提出了异议,旗帜鲜明地反对全面“禁野”。他们通过各种话语叙事和社会动员,借助各种渠道发声,极力阐释原有动物保护政策的正面形象,不遗余力地陈述全面“禁野”政策对相关群体及行业的特定影响,甚至是扩大宣传全面“禁野”政策造成的负面影响,让公众和政府意识到全面“禁野”政策是一项影响经济发展和民生保障的“坏政策”,以反对全面“禁野”政策的出台并试图构成对原有政策的结构性锁定。除此之外,还有一些个人和团体不断强调,某些地区的野生动物养殖已经形成规模,拥有较为完整的产业链,是当地经济发展的重要产业基础。如果全面“禁野”,将会直接影响千万养殖专业户,猛烈冲击特色养殖产业,严重拖滞经济发展速度,甚至会影响部分地区的脱贫进程。

上述政策解读在特定条件下,能够巩固原有政策的垄断属性,保持其内部结构的稳定性,实现对政策系统的路径锁定,呈现出强大的政策演进均衡效应。然而,新冠疫情的背景下尽管“利用派”极力宣传经济价值理念,但这种反向锁定的力量显得十分弱小,难以对原有动物保护政策形成垄断效应,无法继续维系原有动物保护政策体系的结构稳定。综合来看,在知识场域的话语权竞争中,当基于正向催化效应的新话语力量强于反向锁定效应下的旧话语力量时,优势者会被重新定义,新的知识体系将被重构,政策变迁也就会成为一种必然趋势。

(三)知识转化:领导注意力作用下的“反馈机制”

在知识管理理论中,知识通常分为两种类型:隐性知识与显性知识。(33)Nonaka I.,“A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation”,Organization Science, vol.5,no.1(February 1994),pp.14-37.其中,隐性知识包括认知和技术两个方面的元素,具有高度的个体化、难以表达和编码的特点,往往深深植根于特定情境下的行动、承诺和参与之中;而显性知识是指那些经过高度编码的,能够以正式的、系统的语言进行传播的知识。正如波兰尼所言:“我们知道的比我们能表达出来的要多得多,我们可以用文字和数字表达的知识,可能只是知识的冰山一角。”(34)Polanyi M., The Tacit Dimension. London: Routledge &Kegan Paul Ltd, 1966, pp.4-10.相较而言,隐性知识的信息量更大、价值更高,但显性知识则更容易被识别与利用。(35)Dhanaraj C., Lyles M. A., Steensma H. K., et al.,“Managing Tacit and Explicit Knowledge Transfer in Ijvs: The Role of Relational Embeddedness and the Impact on Performance”, Journal of International Business Studies, vol.35,no.5(September 2004),pp.428-442.而隐性知识如何转化为显性知识,则是政策变迁的关键一步。

在对知识类型的讨论基础上,本文认为,政策的出台本质上是隐性知识转化为显性知识的过程,即知识以某种外部化的方式将危机学习中的各种心理性的认知和经验性的判断转化为可视化的规章制度和政策方案。因此,知识转化实际上是在“价值理念”与“政策实践”之间架起了一座“桥梁”,表征了隐性知识向显性知识的转化过程,为理解不同知识的流动、共享和同化提供了理论支撑。从危机学习过程来看,在经历了知识生产与知识竞争两个阶段之后,关于野生动物保护政策的各种隐性知识充斥在行政决策场景当中。但这些经验层面的隐性知识只有正式转化为制度层面的政策规范,即全面“禁野”政策,才能被认为成功转化为显性知识。事实上,在很多时候只有当危机学习的经验和教训转化为制度化和结构化的政策时,即以政策变迁作为反馈结果,才认为这是一次成功的危机学习。(36)Mahler J. G., Organizational Learning at NASA: The Challenger and Columbia Accidents. Washington: Georgetown University Press, 2009, pp.185-186.否则,政策变迁的“最后一公里”就会被认为没有打通,危机学习的结果反馈往往也只能停留在隐性知识层面而难以被识别和利用。全面“禁野”政策的出台,意味着长期稳定的野生动物保护政策发生了变迁,标志着不同类型的知识在不同主体中的流动与转化,这是政策变迁的关键节点,也是新的政策方案被赋予合法性的重要表现。

一方面,政策企业家们基于大量科学实验的溯源证据,通过决策咨询报告、提案等方式进入到政府组织,让高层领导逐渐认识到食用野生动物的风险以及野生动物保护政策变迁的必要性,并逐步形成新的政策方案。另一方面,危机情境下政府组织对社会问题的回应体现出官僚系统对各种社会知识的吸纳。疫情发生后,面对公众热烈呼吁的禁食野生动物政策,政府组织多次强调要把“人民群众生命安全和身体健康放在第一位”,以最大限度降低公众风险感知,维护社会秩序。在此背景下,以习近平同志为核心的党中央高度关注新冠疫情背景下的野生动物保护问题,专门作出多次指示、批示。也正因如此,《决定》作为一种对领导注意力聚焦作用下知识吸纳的结果反馈,才能如此迅速地出台。由此可见,领导注意力的高度聚集为修订动物保护政策的议题提供了政策议程启动的契机,是隐性知识转化显性政策的关键触发条件。

(四)理论建构与对话:公共政策变迁的新解释

正如前文所言,目前公共政策变迁的解释存在诸多不足,这驱动着研究者们寻找新的解释要素。然而,现有的新的危机学习解释又未能将两者很好地连接起来。在此背景下,本文尝试在危机学习的知识管理视角下开展探讨,以重新理解公共政策变迁。具体而言,本文基于危机学习的知识管理视角,将危机学习作为理解政策变迁的直接变量,细致梳理了全面“禁野”政策变迁的过程,形成了“知识生产—知识竞争—知识转化”的分析框架(见下图),有助于深刻回应危机学习推动政策变迁的过程机制,进而打开政策变迁的内部“黑箱”,增强危机学习在公共政策研究议题中的显著性。新的分析框架将理论框架与实践案例相结合,以一种更为丰富和整体性的视角讨论了全过程视野下危机学习推动政策变迁的过程机制,为理解公共政策变迁提供了一种新解释。

知识管理视角下政策变迁的危机学习过程机制图

第一,重大突发公共卫生事件作为一项焦点事件,激发了动物保护政策的变迁需求,触发了政策体系的不稳定性因素。为有效防控新冠疫情,必须进行新的知识生产,满足应急管理需求。而焦点事件为危机学习打开了“机会窗口”,促进了危机情境下的知识生产,构成了政策变迁的起始条件,发挥了“激活机制”的作用。第二,知识竞争的过程充满着经济、社会和政治利益的争夺,不同行动者的价值立场与利益导向差别导致知识生产无法直接进行知识转化,而是受到知识竞争作为中间“演化机制”的影响,以实现对政策问题的再定义。这种知识竞争包括两种效应,分别是正向的催化削弱效应和反向的路径依赖效应,表明新的话语联盟只有立足特定价值和利益推动话语的建构与意义解释,积极改变政策叙事,寻求自身的政策话语在政策话语体系中的合法性,才能为制度化和结构化的政策出台提供前期基础。第三,知识转化受到领导注意力分配的深刻影响。在领导注意力的“反馈机制”作用之下,新的知识体系得以重建和强化,政策问题进入到政策议程,原有的政策垄断被打破,危机学习中的各种隐性知识转化为显性知识,政策规范以制度化和结构化的形式被生产出来。由此可见,政策方案的形成往往是各种隐性知识相互竞争并最终外化为显性知识的结果,体现出知识在不同主体间的流动。

五、结论与讨论

本文关注重大突发公共卫生事件背景下全面“禁野”政策变迁的案例,探讨了危机学习推动政策变迁的形成机制。作为因变量的政策变迁并非是单一主体危机学习的结果,而是不同情境下多元主体拥有的不同类型的知识共同塑造的结果。综合来看,在重大突发公共卫生事件背景下,危机学习推动政策变迁的过程涵盖了知识生产、知识竞争和知识转化的实践图景,是一个极具动态演进的过程。具体而言:(1)知识生产是危机学习推动政策变迁的起点。只有打开知识生产的“窗口”,才能为知识获取提供可能,进而打破旧的知识体系,为政策理念和方案的形成提供知识基础。(2)在知识生产的基础上,各种知识进入到混乱的竞争性场域当中。新旧两种知识理念及其代表力量反复互动,表现出不同知识“抢地盘”的现象,实质上是组织审视与选择新的知识理念的过程。(3)经过知识竞争后,原有政策垄断可能会被打破,新的知识体系得以被建立,隐性知识逐步向显性知识转化,促进政策方案的制度化和规范化,标志着政策出台。

要深刻认识到,理解公共政策变迁是一个极具挑战性和增殖性的理论命题。野生动物政策演进的历程本身具有超长的时间跨度和相对稳定性。自中华人民共和国成立以来,我国在野生动物保护上做了诸多努力,相继出台了《稀有生物保护办法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水生野生动物保护条例》《中华人民共和国陆生野生动物保护条例》等法律法规,并根据不同发展阶段的生态理念,对上述法律进行了多次修正。其中,我国现行的《野生动物保护法》是1988年经七届全国人大常委会第4次会议修订通过的,于1989年3月1日正式施行的第一部综合性、纲领性的野生动物保护法律法规,开启了野生动物保护法律法规的新阶段。后来,这部法律在2004年、2009年和2018年相继被修正,在2016年被修订。尽管历经多次修改,但我国政府野生动物保护的核心理念、立法目的、保护对象、具体配套政策等并无实质性变化。直至全面“禁野”政策的出台,我国野生动物保护政策才发生了间断式的重大变迁。本研究仅从危机学习的知识管理角度探讨了公共政策变迁的过程机制,侧重于将危机学习看作是公共政策变迁的核心变量,这不可避免地会忽略政策变迁过程中的其他解释要素。

除此之外,知识管理也是一个极其庞杂的研究领域,不同学者对知识的划分类型和理解存在明显差异,这意味着知识管理视角下公共政策变迁的危机学习解释也可以表现出多种形式。例如,普遍认为公共政策变迁过程中至少可以识别三种类型的知识,分别是专家(科学的)知识;行政(官僚的)知识;利益相关者(外行、实践、非科学或专业的)知识。结合案例也可以发现,在知识管理过程中并非只有专家知识的垄断,公众的利益相关者知识也在政策变迁中发挥着作用,共同形成了一种兼具理性与情感、正式与非正式的互动模式。同时,由于回应式议程设置模式的存在,这种利益相关者知识也会被政府组织吸收并转化为行政知识,成为政策变迁的元动力。由此可见,这种知识属性的差异类型及其相互转化也有助于理解危机学习推动政策变迁的过程。因此,关于危机学习的知识管理理解仍有进一步拓展的空间,后续研究可以围绕未来野生动物保护政策的渐进式修正,进一步从危机学习的知识管理视角进行观察,并与本研究进行对话,共同完善公共政策变迁的危机学习解释路径。