中国自贸试验区的历史逻辑、发展实践及未来展望

2023-10-09余文涛陈梦鑫

余文涛 陈梦鑫

摘 要:自贸试验区建设是新时代中国进一步扩大开放的试验田,也是链接“双循环”的重要平台和关键节点,对推动经济实现高质量发展具有重要意义。目前,学者们围绕自贸试验区建设展开了热烈讨论,形成了丰富的研究成果,但是,这些成果在很大程度上仍散落在不同研究领域,缺乏系统评判和比较分析,针对理论脉络与实践发展的综合考察仍欠充分。自贸试验区从2013年设立至今已逾10年历程,站在新的历史起点,本文尝试从自贸试验区建设的历史逻辑出发,系统总结了自贸试验区的理论渊源和演进历程,详细分析了自贸试验区在各项制度创新领域的发展实践,以及这些发展实践究竟会如何驱动中国经济实现高质量发展,并提出了自贸试验区的研究对象有必要拓展至微观企业层面、研究方法有必要多元化和研究议题有待进一步拓展的建议,以期为进一步推进自贸试验区高质量发展,建设对外开放新高地提供借鉴。

关键词:自贸试验区;历史逻辑;制度创新;政策效应

中图分类号:F740 文献标识码:A 文章编号:1000-176X(2023)09-0003-14

基金項目:国家自然科学基金面上项目“数字化时代产业集聚新模式:演进机理与效应评估”(72273031);福建省社会科学研究基地重大项目“福建在高质量发展中促进共同富裕的规律、趋势与实现路径研究”(FJ2022MJDZ013)

一、引 言

进入21世纪以来,世界百年未有之大变局加速演进,全球经贸格局和治理体系面临前所未有的危机,中国经济发展也遭遇需求收缩、供给冲击和预期转弱等问题。着眼于世界经济发展大势和中国经济发展规律,中国于2013年设立首个以制度创新和制度供给为核心使命的自由贸易园区——上海自贸试验区,试图以制度创新代替政策优惠,加快经济结构调整与发展方式转变[1]。此后7年,自贸试验区历经5次扩容形成了覆盖东西南北中联动发展的新格局。作为实现贸易自由化、便利化、促进产业结构调整和加强高端技术引进的主渠道,以及扩大对外开放和吸引外资的重要窗口,21个自贸试验区通过自主构建制度创新框架,在政府职能转变、投资自由化、贸易便利化和金融开放等方面形成了278项可复制、可推广的创新成果,发展前景广阔。党的二十大报告再次强调“加快建设海南自由贸易港,实施自由贸易试验区提升战略,扩大面向全球的高标准自由贸易区网络。”但是,新时代应如何充分运用并推广自贸试验区制度创新成果,发挥自贸试验区溢出效应和辐射效应,仍然是学术界与政策层面关注的热点问题。以往关于自贸试验区的研究及相关综述的学术成果,大多囿于自贸试验区的理论分析与研究视角局限,缺乏系统评判和比较分析,尤其缺乏对由自贸试验区制度创新功能衍生出来的众多理论和机理的总结。在自贸试验区设立10周年之际,站在新的历史起点,本文系统梳理自贸试验区建设的历史逻辑与发展实践,并研判未来研究的方向,以期为推动自贸试验区高质量发展提供理论借鉴。

二、自贸试验区建设的历史逻辑

随着知识经济时代的到来,中国经济增长方式的转变越来越依赖于制度创新。自贸试验区以制度创新为核心,从要素开放上升到国际经贸规则开放,是新时代中国政府职能转变、投资自由化、贸易便利化和金融开放等方面进行制度变革与创新的高地。那么,自贸试验区建设背后存在怎样的理论渊源?这一全新的战略举措又蕴含着怎样的历史必然性?

(一)自贸试验区的理论渊源

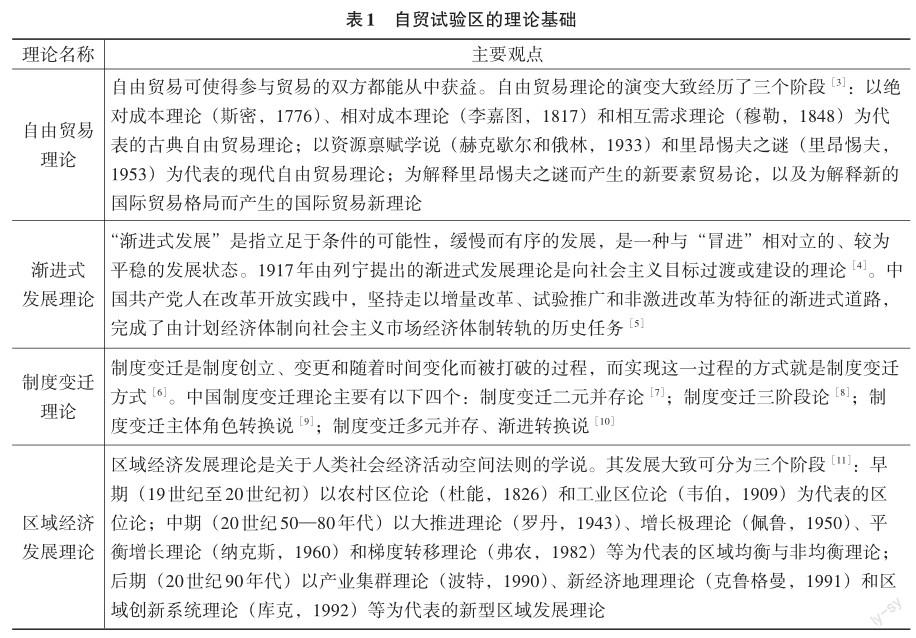

自2013年设立自贸试验区以来,学者们开始对自贸试验区的概念及外延进行界定。王明益等[2]指出,自贸试验区是中国政府设立的以投资贸易自由化、便利化,以及金融开放为主要目的的单边政策试验区,是当前最高层次的开放平台。自贸试验区的提出并非空穴来风,而是蕴含着深厚的理论渊源,相关理论基础如表1所示。

首先,自贸试验区理论最早可以追溯到斯密提出的自由贸易理论[12],该理论指出,自由贸易能为参与到其中的主体带来绝对收益。此后,李嘉图、穆勒和赫克歇尔等深入探讨了自由贸易活动对经济体系的影响,自由贸易理论体系逐渐开始形成并完善[13]。其次,从渐进式发展理论出发,王喆和和军[14]指出,作为中国新一轮全面深化改革和扩大对外开放的“试验田”,自贸试验区通过在局部地区改革开放,为全局性深化改革探索有益经验,其建设是对中国渐进式改革开放模式的传承与发展。再次,科斯与诺斯等提出的制度变迁理论也为中国自贸试验区建设提供了启示。裴长洪和刘斌[15]指出,自贸试验区围绕加快转变政府职能,扩大投资开放领域,推进贸易便利化,深化金融领域的开放创新等方面展开了一系列制度创新实践,推动了中国对外开放从政策激励型开放向制度创新型开放的转型。最后,区域经济发展理论也是自贸试验区建设与发展的重要理论依据。王晓玲[16]指出,不论是20世纪80年代以来设立的经济特区、沿海开放城市和经济技术开发区等政策试验区,还是近年来建成的以制度创新为核心的自贸试验区,都是增长极理论在实践中的具体运用。目前,中国自贸试验区依托开发区内雄厚的产业基础,形成了区域经济新增长极,这些理论判断也被大量证据所证实。王亚飞等[17]研究指出,自贸试验区的建设与发展还可借助波特提出的产业集聚理论予以解释。通过在自贸试验区内实行一系列改革与制度创新,将有效推动产业集聚集群式发展,从而带动整个区域经济发展。

可见,自贸试验区理论可以溯源于自由贸易理论、制度变迁理论和区域经济发展理论,以及中国情景下的渐进式发展理论,同时,也引起了贸易经济学、经济地理学和产业经济学等领域众多学者的关注。在此背景下,自贸试验区无论是从理论层面还是从实践层面都得到快速发展。

(二)自贸试验区建设的演进历程

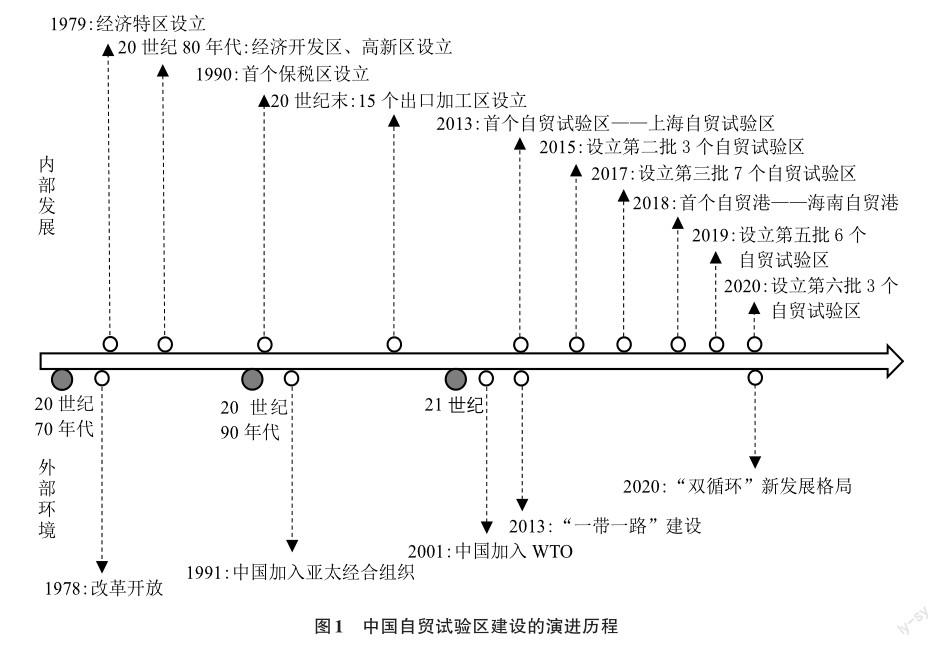

从试验构想到政策出台再到经验复制与推广,自贸试验区演进历程既反映了国家战略与国内外环境动态耦合的规律,也体现了中国借助试验区推动经济发展的独特制度优势,如图1所示。

对自贸试验区演进历程的认识,学术界普遍达成共识,指出自贸试验区设立并非来源于决策者的主观臆想,而是中国为应对国内外经济形势变化,进一步扩大开放、全面深化改革而设立的先行先试区和政策试验场[18]。不过,由于研究视角不同,学者们对自贸试验区演进阶段的划分存在着些许差异。李善民[19]从中国改革开放以来经济功能区的进化史来认识自贸试验区,认为可以将自贸试验区的演进过程划分为三个阶段:保税区设立的初步探索期(20世纪90年代)、自贸试验区大量涌现的高速发展期(21世纪至今)和自贸试验区升级版——自贸港的全面建成(未来)。但这种划分方式很容易将自贸试验区与以往的经济功能区简单等同,事实上,自贸试验区设立的意义不只是简单的经济功能区新设,而是经济转型升级时期体制层面的探索,更应强调制度的供给侧结构性改革[20]。

一些学者将研究范畴缩小到自贸试验区建设发展的10年间(2013—2023年)。例如,赵家章等[21]从制度创新视角提出自贸试验区的发展历经三个阶段:从前期较为简单的贸易便利化探索,发展到中期触及敏感地带和管制区域的投资自由化、金融开放改革,再过渡到如今全方位“放管服”的创新要素跨境配置改革。那么这种制度创新的演化是稳固的吗?江华和周莹[22]指出,当条件发生很大变化时,就会出现新情况与旧制度的冲突,时间长了,这种现象很容易导致“制度僵化”。可见,在演进过程中,各部门及时废止不适用的制度,产生明确的制度需求是遏制制度创新停摆的重要突破口。

总体看来,自贸试验区通过不断复制推广改革试点经验,形成了遍布东西南北中的新开放格局。但黄建忠和吴瑕[23]指出,这种以复制推广为主的演进模式,很容易引发各个自贸试验区在产业选择、技术变革、政策资源创新甚至发展思路的照搬照抄,导致各自贸试验区出现模仿学习、过度竞争和产业趋同的不利局面。鉴于此,各自贸试验区究竟该如何因地制宜、因发展水平制宜、因体制机制制宜,走出一条独特的发展道路值得重视。

(三)自贸试验区建设的历史必然性

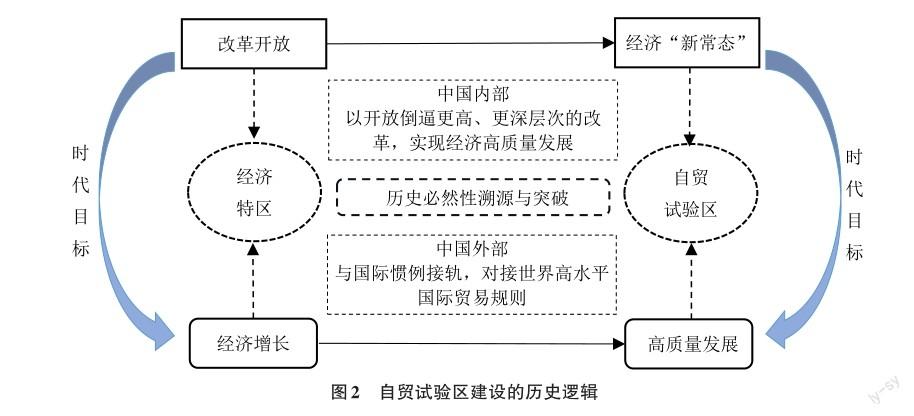

不同学者对自贸试验区的演进阶段进行了理论分析,那么自贸试验区为什么会形成这些阶段?决定其阶段性演进的原因又有哪些?这就涉及对自贸试验区建设历史逻辑的探讨,当前的主要研究框架如图2所示。

中国渐进式改革开放道路已走过了四十多年。从改革开放初期深圳等经济特区的设立,到近年来自贸试验区、自贸港的建设与发展,这些都反映了中国特色社会主义市场经济发展的制度优势与历史必然性。在针对自贸试验区建设历程的文献中,学者们普遍认为,自贸试验区的建成并不是一种偶然现象,而具有历史必然性。张学良等[24]提出,国内外环境因素的双重压力是驱动中国区域开发重点从经济开发区转向自贸试验区建设的关键。其中,外部环境因素主要源于全球经济增长放缓导致的各种贸易争端和政治紧张;内部环境因素主要指伴随着改革深化逐步放大了粗放型经济增长的弊端,部分产业出现产能过剩、能源紧张和经济增长内生动力不足等现象。可见,中国深化改革的道路面臨重重羁绊,那么究竟该如何进一步推动全面深化改革呢?周靖祥[25]通过对中国式现代化演进中不平衡发展问题进行测度与分解指出,从制度上向改革要“红利”是突破当前内外部环境和自身体制机制障碍的可行方案,按照这一观点,带有制度创新基因的自贸试验区理应成为经济新常态下的必然选择。

从2013年设立上海自贸试验区,到如今21个自贸试验区的建成,自贸试验区从无到有、由点到面,形成了多领域、复合型综合改革的新高地,体现了中国坚定不移推进高水平对外开放、积极构建更高层次开放型经济新体制的决心。孟广文等[26]提出,自贸试验区从“零散落子”到连成一片,是政策、要素、产业、市场、效益和创新等动力因子共同作用的结果。从地理分布来看,自贸试验区从沿海到内陆、从东部到中西部的不断发展,不仅是为了发挥地区劳动力、区位和土地等资源优势,推动区域空间协调发展,更是为了主动服务和融入“一带一路”建设、长三角一体化和东北振兴等国家重大战略举措式部署,构建中国对外开放新格局[27]。

总体看来,自贸试验区的建成是中国探索更大范围、更广领域、更深层次改革的必由之路,是与国家发展战略充分联动的必然要求,也是以习近平同志为核心的党中央在新时代推进改革开放的一项重要战略举措。未来,随着世界贸易格局等外部环境的变化,以及中国经济实力积累等内部因素的转变,自贸试验区提升战略该从何处着手值得进一步关注。

三、自贸试验区建设的发展实践

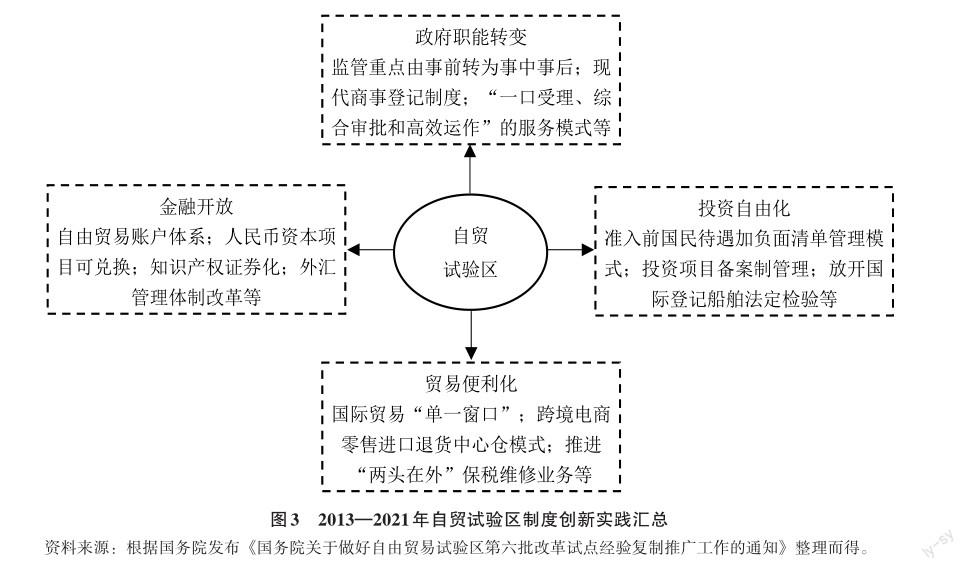

中国自贸试验区始终坚守使命,通过在政府职能转变、投资便利化、贸易自由化和金融开放等方面进行改革,积极探索破除阻碍国内外创新资源和要素集聚的体制机制性障碍,旨在产生制度红利以打造制度高地。那么,自贸试验区是通过怎样的具体改革策略释放制度红利的呢?同时,又是通过哪种内在传导机制来驱动经济高质量发展的呢?作为新兴的研究领域,这些问题引起了学者们的广泛关注。

(一)自贸试验区制度创新的探索

中国自贸试验区以其各项成熟经验为基础,结合自身资源特色和发展目标,围绕政府职能转变、投资便利化、贸易自由化和金融开放创新等进行创新,成果颇为丰富,这也为当前区内企业降低成本、促进创新、激发活力带来激励效应。从文献研究的体量来看,有关自贸试验区在各领域制度创新的成效占据了整体研究的半壁江山,是现有研究的重点,究其原因主要有两方面:一方面,自贸试验区研究蕴含丰富的理论基础,与自贸试验区直接相关的自由贸易理论、渐进式发展理论、制度变迁理论和区域经济发展理论等为这些研究提供了丰富的理论滋养;另一方面,自贸试验区相关文献大多是基于经济、贸易、管理和政治等多维度的研究视角展开,较契合现有理论与经验研究的主流框架模型,也更有利于促进相关领域研究。基于学者们对自贸试验区多维度、多层次剖析的基础上,笔者分维度针对自贸试验区建设的内容成效和改革探索进行回顾。

⒈推动政府职能转变是自贸试验区体制改革的一个重要方向

学术界观察自贸试验区在政府职能转变方面的发展实践可以抽象为以下双重视角:一方面,侧重于理论推演,系统梳理了政府职能转变、政府治理与国家治理之间的关联机制。黄玖立和周璇[28]研究发现,国家治理体系和治理能力现代化的全面推进与自贸试验区政府治理能力的提升和治理方式的变革有着直接关联,自贸试验区在政府职能转变的同时兼顾了国家治理体系和治理能力,因而成为国家治理现代化的基石;另一方面,着眼于过程梳理,通过观察自贸试验区政府管理模式的转变过程,透视其创新效益和潜在挑战。例如,李欣[29]通过研究自贸试验区厦门片区在政府职能转变方面的探索性创新指出,自贸试验区的诞生突破了现有政府权力的条块束缚,实现了有效市场与有为政府的有机结合,从而缓解了以往政府与市场之间的矛盾。此外,自贸试验区推进简政放权这一改革举措也成为该领域研究的主攻方向之一。“简政放权”是2013年国务院在推进机构改革和职能转变方案中提出的一个新概念,如今这一概念被广泛用于研究自贸试验区在政府职能转变方面的实践。Wan等[30]指出,自贸试验区在简政放权方面的改革,在政策初期能够有效提高其自主权及办事效率,但从长期看来,过分集中的权力将降低相关部门的办事效率。不论是相关的理论推演还是过程的梳理研究,都揭示了自贸试验区在推动管理型政府向服务型政府转变方面付出了大量心血,但同时也暴露出一些问题。比如,当前政府工作的开展尚且只拘泥于现行制度允许的范围,在相当程度上只能视为一种“微创新”,与建设新制度体系方面所要求的创新标准,以及与“大胆试,大胆闯”的号召相比,还稍显不足[31]。

⒉探索以负面清单管理模式为主的投资自由化改革问题

准入前国民待遇加负面清单的管理模式突破了中国现行的外商投资管理体制,是中国主动推进高水平对外开放的一项重要举措。马亚明等[32]指出,这种管理模式的转变能够将国际贸易市场上的各项“潜规则”变为“明规则”,这不仅会激发企业的自主创新活力、提升自我潜在竞争力,还有利于减少政府对市场的干预,进而缓和二者之间的关系。但裴长洪等[33]认为,这种转变会带来更多的风险,诸如难以摆脱外资份额扩大对国内薄弱产业的冲击。针对另一热点问题,即放宽投资领域对中国外商投资自由化的影响究竟如何,王晶[34]認为,实施负面清单等外资放宽政策能为外资创造更透明、更稳定的营商环境,从而提高外商投资的自由化、便利化水平。此外,就对标高水平国际经贸规则而言,现阶段自贸试验区在投资领域的各项改革还存在诸多短板,例如,负面清单对外商投资服务业准入和其他限制较多,特别管理措施限制条件模糊等,这些问题都将在一定程度上影响跨国公司进入研发、教育、医疗和文化等服务业领域[35]。可见,随着经济全球化的深入,自贸试验区在投资领域的改革还存在诸多现实痛点,以负面清单为引领的制度创新模式有必要“内外兼具”来释放市场创新活力,为构建高水平社会主义市场经济体制和扩大高水平对外开放奠定基础。

⒊自贸试验区在贸易便利化方面的实践探索

国际贸易“单一窗口”服务模式创新、通关监管模式和海关特殊监管区域的优化整合等贸易新业态、新模式是自贸试验区在贸易便利化方面探索的结果,也成为了后续研究的焦点[36]。这一主题的文献大多以理论推演与案例比较等方式展开。例如,刘秉镰和吕程[37]通过比较上海、天津、广东和福建四大自贸试验区的功能定位,指出四大自贸试验区采用提高贸易便利化、自由化水平,创新贸易模式等方式推动了进口领域监管制度和配套服务等许多方面创新。尽管自贸试验区借助信息化平台为国际贸易提供服务,极大地提升了贸易效率,但就总体而言,中国的贸易便利化水平整体偏低,即使在发展中国家范围内优势也并不明显。这些不足集中体现在通关手续烦冗、通关成本高、监管部门机构职能交叉重叠、信息化通关系统分散且重复建设等方面[38]。郭晓合和戴萍萍[39]研究表明,这不仅会制约海关监管制度等制度创新红利的释放,自贸试验区内各项进出口行为的可能性也将因此受到限制,进而直接影响企业的通关成本和通关效率。因此,有必要根据现实情况不断调整与丰富,将更多因素纳入到贸易便利化的考量之中,从而为自贸试验区贸易便利化水平的提升提出更适宜的措施和手段。

⒋金融开放创新推动经济高质量发展

在金融开放创新推动经济高质量发展的同时也存在一些难以规避的风险,学术界针对这两个问题展开了两个方面的讨论:一方面,自贸试验区设立的最终目的并非是为了建成一个“飞地”型离岸中心,而是要成为驱动中国金融体系迈向更高水平、更深层次开放的压力测试区。从1. 0时代金融电子化到2. 0时代互联网金融,再到当前3. 0时代以区块链和人工智能为代表的金融科技,自贸试验区围绕跨境融资、供应链金融、绿色金融、中小企业融资和金融科技等多个领域实现多项金融创新突破[40],金融开放呈现出金融制度创新指数和速度不断提升、金融制度创新范围不断拓展、金融制度创新方式不断增加的阶段性新发展格局[41]。另一方面,金融开放的推进在带来制度红利的同时,也伴随着金融风险防范、经验红利弱化、金融制度创新能力发展不平衡和国际经济形势不确定性等新挑战[42]。

尽管当前金融开放创新已经直接或间接地促进了区域经济发展,金融体制改革的深化也已经很好地融入了中国经济发展的各个环节,但金融市场的深度开放和人民币跨境双向融通等重点领域的改革还尚未完成,下一步能否更好地利用改革完成后的人民币跨境使用对冲各类市场风险、又该如何应对一系列金融开放带来的机遇与挑战将是一个值得深入研究的课题。具体图解如图3所示。

总体来看,中国自贸试验区在政府职能转变、投资自由化、贸易便利化和金融开放创新等方面的改革创新成果颇丰,但在现实中仍然存在一些亟待解决的问题,诸如自贸试验区在各方面的探索与最初设计的目标相比仍略显保守,特别是后期获批的自贸试验区,或许碍于对可能出现的负面效应的担心,尽管在“量”上进行大量试验和调试,但是原创性和系统性创新成果仍然偏少。各自贸试验区仍有必要加强集成化改革、联动式创新、差别性探索,突破体制机制障碍,构建高水平社会主义市场经济体制。

(二)自贸试验区实践的影响效应研究

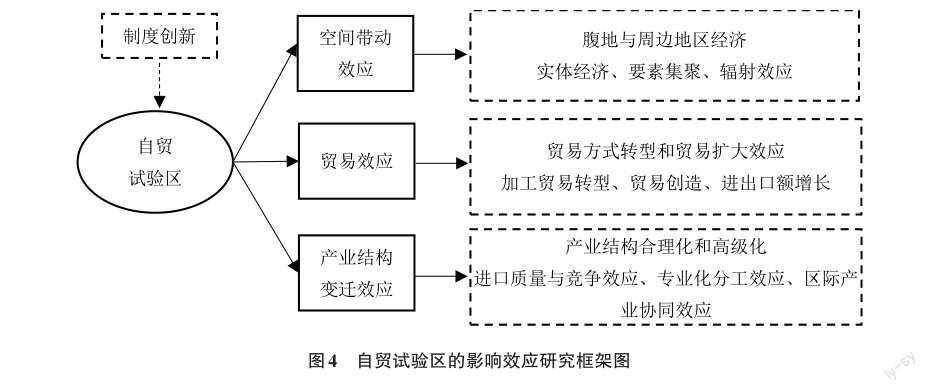

自贸试验区通过不断探索形成了一套自主和集成的制度创新体系,这一连串制度设计的高效运转可有效降低交易成本、提高经济效率。然而在不断推进自贸试验区各方面改革的同时,也应关注制度红利所带来的各项辐射效应与溢出效应,其中,具有代表性的主要包括空间带动效应、贸易效应和产业结构变迁效应。深入研究这三种效应对于进一步探讨并准确评估自贸试验区政策实施效果具有现实意义。现有该方向的研究议题可以总结为如图4所示的理论框架。

⒈有关自贸试验区的空间带动效应研究

当区域范围内设有自贸试验区时,各项资源和生产要素将会非均衡地向自贸试验区所在地倾斜,推动自贸试验区所在城市逐渐向区域“增长极”方向发展。这不仅可以释放制度红利,从而刺激属地经济发展,还会通过空间的外溢作用对周边地区产生辐射效应,这也间接地为区域间存在联动关系这一假设提供了证据[43]。针对自贸试验区的这种空间带动效应,现有研究从如下两方面进行了探讨:一方面,自贸试验区具有先天优势,成立时就自带全新的制度创新模式,这也是推动属地经济持续发展的重要因素。王爱俭等[44]研究发现,自贸试验区对属地经济带动主要体现在其各项制度创新优势所带来的资本、人才和技术等要素的集聚,进而产生规模经济效应,从而达到提高区域内资源配置效率的目的。不过,由于地理区位、自然条件和建设进程等的差异,自贸试验区对各区域的经济强化作用不可避免地存在异质性。Chen等[45]采用灰色关联分析方法讨论中国沿海自贸试验区的经济效应,得出在长三角和环渤海地区建设自贸试验区对经济高质量发展的促进作用明显优于其他地区。然而,这些文献在研究单位的选择上普遍采用省级作为研究单元,而实际上,自贸试验区占地面积通常只是整个省份的“冰山一角”(除海南自贸港外,其余自贸试验区面积均划定在120平方公里左右)。因此,有关自贸试验区对属地空间带动效应的研究有必要考虑将分析单位从现有文献中常见的省级,深入到市县、企业或更加微观的单元上,以识别其更为微观的机理特征。另一方面,自貿试验区也以“政策性增长极”的制度力量,不断产生、释放出溢出效应和虹吸效应。一般来说,“溢出效应”是指自贸试验区发展成熟后周边城市因此跟进发展,进而产生外溢作用,这对周边城市来说具有带动作用;而其产生的虹吸效应将会抽空周边地区或城市的优势资源,从而对周边地区或城市的经济发展产生不利影响。这也引发了学者们开始关注自贸试验区周边城市是否有机会摆脱其中心城市的虹吸效应这一课题。根据新经济地理学的观点,中心城市设立自贸试验区产生的虹吸效应和溢出效应基本都是同时出现的。王恕立和吴楚豪[46]对这个观点进行了补充,提出这两种效应不仅会共存,其大小还存在着明显的时间异质性。以上海自贸试验区为例,初期作为其近邻的嘉兴等地不得不遭受其溢出效应和虹吸效应的双重影响,同时由于其虹吸效应大于溢出效应,从而导致其引领效应微弱;而从长期来看,上海自贸试验区将发挥长三角的辐射带动作用,并与长三角一体化等政策产生协同效应,从而对周边地区经济发展质量和效益产生双重促进作用[47]。当然,部分学者则认为,二者共存的观点其实在一定情况下是可以被打破的。崔日明等[48]通过对2003—2018年274个地级市进行实证研究发现,一定空间范围内的负向虹吸效应将导致其周边城市经济增长速度放缓,而超出一定范围时则会摆脱虹吸效应的负面作用,甚至会得到其正向溢出,从而带动区域经济快速发展。也就是说,适宜的空间距离是周边城市摆脱自贸试验区“向心力”的有效办法。从上述一系列研究来看,一定区域内集中设立自贸试验区所带来的空间效应,究竟是促进城市与城市之间形成错位发展,还是将形成零和博弈式的同质竞争取决于自贸试验区属地与周边城市之间的空间布局样态。

⒉有关自贸试验区的贸易效应研究

自贸试验区建设所带来的贸易效应主要表现在贸易方式转型效应和贸易扩大效应两个方面:一方面,自贸试验区设立对贸易方式转型的影响是当前研究的热点话题。自贸试验区通过缩减外商投资负面清单和实施国际贸易“单一窗口”等一系列改革举措,加速了境外有竞争力的企业集聚区内,放大对区内企业技术、知识和人才等方面的溢出效应,进而促进其贸易结构升级[49]。此外,Yao和Whalley[50]指出,传统贸易方式(加工贸易)更容易受到自贸试验区政策的冲击,从而退出市场转向一般贸易和服务贸易等新兴领域。这一系列研究都在一定程度上揭示了自贸试验区所采用的各项贸易措施与贸易方式之间存在某种关联性。但作为一种全新的产业集聚区,自贸试验区对贸易结构升级的促进作用也常因对市场反应和贸易政策等没有十足的把握而面临较大的不确定性[51],事实上,这种模棱两可的研究结论很可能会影响企业等相关主体进入或退出市场的决定。因此,区内各微观主体究竟该如何抓住机会,正确预测市场反应和政策走向以实现贸易结构创新升级,还有待继续观察。另一方面,自贸试验区设立将带来怎样的贸易扩大效应也是探讨热点。陈林和罗莉娅[52]指出,在关税壁垒和资本准入壁垒并存的情况下,跨国公司往往通过外商直接投资占领外国市场,而自贸试验区设立挑战了传统贸易往来方式,更致力于降低外商准入标准和实行选择性税收优惠政策,促进进出口额的增长。具体来说,降低外商准入标准在进一步加速外商投资向区内聚集的同时,也将促进企业开展对外投资活动,从而创造出母国与东道国之间新的贸易机会。项后军和何康[53]研究发现,从影响大小来看,自贸试验区政策试点对地区外商直接投资的影响远大于其对实际利用外资水平的影响。换句话说,自贸试验区在吸引国际资本“引进来”的同时,更有利于国内企业“走出去”参与国际融资。此外,Castilho等[54]研究指出,选择性税收优惠政策的实施将使得进出口企业贸易成本下降,这种成本效应又将作用于企业的贸易活动,从而扩大市场贸易份额、实现贸易创造与增加。

总体来看,学者们从不同视角指出,自贸试验区设立能够在一定程度上带来贸易扩大和贸易方式的转型升级。然而,就各主体究竟该如何把握市场反应和政策走向从而实现贸易结构升级的问题,至今尚未得到深入而系统的剖析。另外,学者们在很大程度上还忽视了制度创新是自贸试验区建设的核心功能这一主旨要义,研究方向大多围绕自贸试验区建设产生的经济增长带动效应而非对其制度创新引领功能的考究。事实上,自贸试验区建设应如何通过制度创新功能带动贸易方式转型和增强贸易扩大效应才是政策设计的初衷。

⒊有关自贸试验区的产业结构变迁效应研究

在产业结构变迁效应的研究中,学者们在针对“自贸试验区设立对产业结构产生何种影响”进行研究的同时,也着力解释“为什么自贸试验区设立会对产业结构产生影响”,致力于打通二者之间的理论链接。而在这一过程中,产业结构合理化和产业结构高级化受到了学者们的广泛关注[55]。

就产业结构合理化而言,一直以来,贸易制度的改革有效推动了产业向价值链高端跃升,并对中国产业结构变迁产生显著影响。周茂等[56]指出,自贸试验区将通过贸易便利化产生的中间商品进口质量效应和投资便利化的外资专业化分工效应,推动产业结构合理化。相对于产业结构合理化,自贸试验区促进产业结构高级化这一假设得到了更为广泛的讨论。祝树金等[57]指出,实施负面清单和国际贸易“单一窗口”等投资贸易自由化措施,有利于吸引外部高级要素流入区内,所引致的进口竞争效应将带动本土企业改进低效率或者低质量的传统产业结构,加速产业结构高级化的步伐。此外,在范围更大的区际运行情境中,自贸试验区设立对于推进产业结构升级的表现更为突出。赵亮[58]指出,自贸试验区设立不仅会通过对内改革和对外开放两个维度驱动区域产业结构升级,还能通过倒逼、竞合、外溢作用和周边区域的地理优势,推进周边产业布局和结构协同升级。总体来看,中国自贸试验区各项领先政策不仅会对整体产业结构升级起到助推作用,还将对长期以来处于产业低端的中小企业集群提供新启示。

纵观自贸试验区政策效应的研究样本,当前检验自贸试验区产生的各项效应所用数据几乎都是省级或地市级层面的数据。而事实上,从省级或地市级层面反映的数据的确可以直观地检验自贸试验区设立释放出来的一系列制度红利,但企业层面的经验证据则更能反映自贸试验区发展的微观机制及异质特征效应,因而将微观企业行为纳入自贸试验区政策效应的考量之中已是势在必行。

(三)自贸试验区发展实践典型案例的比较研究

近年来,国内外学者通过对自贸试验区的典型案例进行分析与比较,在理论层面上对自贸试验区政策的功能定位和未来发展方向进行了探索,同时,这些理论也在实践中得到了一定程度的印证。针对自贸试验区设立的功能定位,许多学者采用案例研究方法进行讨论。其中,较具代表性的是盛斌[59]以天津自贸试验区为例,通过分析其成立的历史沿革及政策,提出了一个表征自贸试验区独特功能的理论框架,即自贸试验区是兼顾“开放升级”“体制改革”功能的系统试验区。当然,该研究对自贸试验区的发展现状及相关理论进行详细剖析,但在分析过程中却仍然缺乏必要的数据支撑。与之不同,Yao和Whalley[60]对中国近十三年的GDP增长和外汇储备等经济发展数据进行全面分析,讨论了中国建设自贸试验区的历史意义,并通过对比上海自贸试验区与其他自贸区之间的差异,提出自贸试验区是中国政府设立的单边政策试验区,承担一个发展中大国完善市场经济体制机制的艰巨任务。

随着自贸试验区理论的成熟,学者们也开始采用案例研究法讨论自贸试验区未来的发展方向,比较典型的有陈奇星[61]与董涛等[62]。他们分别以上海自贸区和海南自贸港为研究对象,遵循现状分析、问题存在和原因剖析的研究路径,提出满足社会、公众和市场主体需求的自贸试验区发展方向。其中,陈奇星[61]从构建整体意识强、协调性好与监管严密的综合监管机制等五个方面,提出进一步深化上海自贸试验区事中事后监管改革的政策建议;董涛等[62]则从地方特色与全国影响、上下联动与左右协同等五个关系对海南自贸港制度集成创新方向提出建议。与之不同的是,Ye和Zhang[63]更加强调多案例研究,他们认为,单个案例不足以提供一般性的结论,因而通过对上海自贸试验区与印度、巴西等发达自贸试验区的发展经验进行比较分析指出,中国自贸试验区总体上处于初步发展阶段,还需要在产业发展、配套交通设施建设和引进外资用地优化配套政策等方面充分借鉴和吸收国内外自由贸易港区建设的经验和教训。

总体来看,自貿试验区的研究范式正由思辨性、描述性向实证性、经验性转变,这对自贸试验区相关理论的检验具有重要意义。不过,当前大量典型案例分析的背后仍比较缺乏大规模的实地调研数据的支撑,这或许也是使得这些案例分析倾向于检验现有理论而不是构建新理论模型的重要原因。

自贸试验区从2013年建设至今已逾10年历程,相关研究成果颇为丰硕。本文从自贸试验区建设的历史逻辑出发,分析其在各项制度创新领域的实践,以及这些实践究竟会如何驱动中国经济高质量发展。总体看来,对这一领域的研究仍处于探索阶段,其研究视角、研究范式和研究方法仍有待进一步革新与发展。

四、研究述评与展望

第一,自贸试验区的研究对象有必要拓展至微观企业层面。当前,在自贸试验区的有关研究中,大多选用省份或地级市作为研究样本,或者采用自贸试验区的典型案例作为分析对象,这对考察自贸试验区的区域特征和总体效应是有利的,但是对于揭示这些效应背后的微观机制却显得“隔靴搔痒”,似乎难以真正揭开自贸试验区的现实逻辑。事实上,随着准入制度的不断优化,自贸试验区内各类市场主体加速集聚、成长、共生,尤其是作为产业的载体和基本单元的企业类主体,已经成为创新创业、就业带动和经济增长的重要推动力。数据显示,2021年各自贸试验区片区新设企业普遍超过一万家,21个自贸试验区实际使用外资达2 130亿元,实现进出口总额达6. 8万亿元。但遗憾的是,这些自贸试验区内以微观主体存在的企业和关联企业的进入或退出机制却没有得到有效识别与分析。因此,针对自贸试验区的微观考察有必要进一步细化到企业维度,为其制度边界及红利效应的探讨提供更加翔实的证据支持。

第二,自贸试验区的研究方法仍有必要更加多元化。目前对自贸试验区的定量研究主要采用数学建模和计量分析等方法,而理论探讨则主要是对政策文件的阐释与分析,少有研究采用实地调研、田野调查和多案例比较等分析方法。任何研究都不应该受限于方法,但是研究方法的创新确实又能够促进研究议题的深入。比如,当前中国各自贸试验区空间布局的协同效应到底如何?各自贸试验区内部不同片区如何协同发展?多政策叠加背景下的自贸试验区政策应如何发挥其独特作用?企业进入或退出自貿试验区的微观机理到底是什么?对诸如此类问题的探讨恐怕难以通过简单的线性回归方法就能得出结论。因此,有必要进行相关研究方法创新,而其背后实际上强调的是可靠数据的挖掘及研究范式向田野研究转变。

第三,自贸试验区的研究议题有待进一步拓宽。随着对自贸试验区建设经验总结的深入,未来还需要重点关注以下三项议题:其一,考察自贸试验区内多主体间的协同共生问题。自贸试验区内存在产业、企业、政府和就业个体等主体,而各主体间形成的“竞争—合作—协同”的自组织机制则是实现各主体共生演化的关键。已有研究侧重于将自贸试验区视为一个整体进行考察,缺乏对区内多主体共生耦合关系的讨论,未来研究有必要跳出现有研究惯性,将视角深入对自贸试验区、产业、企业和就业个体等主体之间协同共生关系的考察,尤其要注重对自贸试验区内多主体协同机制的形成、演化、共生等问题进行探索。其二,关注自贸试验区政策与其他政策的协同竞合关系。中国通过赋予特定区域特有的发展权限,创造出诸多政策试验场,比如,自贸试验区、开发区、自主创新区、跨境电子商务综合试验区和电子商务区等。多政策协同可能引发要素聚合、资本循环和产业创新,但同时也可能会带来区域同质性竞争与重构问题。现有研究有必要走出针对自贸试验区这一单一主体政策设计与实践的研究局限,更加关注自贸试验区、开发区、自主创新区、跨境电子商务综合试验区、电子商务区和境外经贸合作区等政策之间的协同与竞合关系,以及更加关注自贸试验区与地方财税、人才和投融资等政策之间的协同关系,以检验政策的系统合力与协同创新问题。其三,把握数字经济背景下自贸试验区的演变格局与地理空间分布特征。数字经济时代加速了知识、技术、人才和资金等生产要素的时空置换,赋予了区域空间结构中的点、线、面、网全新内涵,并进一步引发区域空间结构重构及功能变迁。未来研究应把握数字经济背景下自贸试验区空间演变趋势和地理分布特征。

参考文献:

[1] 余淼杰.改革开放四十年中国对外贸易奇迹:成就与路径[J]. 国际贸易,2018,37(12): 4-9.

[2] 王明益,陈林,张中意,等.自由贸易试验区的协同创新网络效应难题:空间断点与地理识别[J]. 世界经济,2023,46(4):94-124.

[3] 陆家骝.克鲁格曼与新贸易理论——新国际经济格局下的政策含义[J].中山大学学报(社会科学版),2008,54(4):178-183.

[4] 俞良早.经典作家的“渐进发展”理论及其当代发展[J]. 社会科学,2012,34(8):4-12.

[5] 林毅夫,蔡昉,李周.论中国经济改革的渐进式道路[J]. 经济研究,1993,39(9):3-11.

[6] 道格拉斯·C·诺斯.经济史中的结构与变迁[M].陈郁,罗华平,等译.上海:上海三联书店,1994:225.

[7] 林毅夫.关于制度变迁的经济学理论:诱致性变迁与强制性变迁[C]//R.H.科斯,A.阿尔钦,D.诺斯,等.财产权利与制度变迁——产权学派和新制度学派译文集.刘守英,等译.上海:上海人民出版社,1994:371-418.

[8] 杨瑞龙.我国制度变迁方式转换的三阶段论——兼论地方政府的制度创新行为[J]. 经济研究,1998,44(1):5-12.

[9] 黄少安.制度变迁主体角色转换假说及其对中国制度变革的解释——兼评杨瑞龙的“中间扩散型假说”和“三阶段论”[J]. 经济研究,1999,45(1):68-74.

[10] 金祥荣.多种制度变迁方式并存和渐进转换的改革道路——“温州模式”及浙江改革经验[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版),2000,46(4):138-145.

[11] 周毅,李京文.区域经济发展理论演化及其启示[J]. 经济学家,2012,24(3):14-19.

[12] 孟广文.建立中国自由贸易区的政治地理学理论基础及模式选择[J]. 地理科学,2015,35(1):19-29.

[13] 丘东晓.自由贸易协定理论与实证研究综述[J]. 经济研究,2011,57(9):147-157.

[14] 王喆,和军.“双循环”视角下自由贸易试验区创新发展研究[J].中国特色社会主义研究,2021,43(5):47-56.

[15] 裴长洪,刘斌.中国对外贸易的动能转换与国际竞争新优势的形成[J]. 经济研究,2019,65(5):4-15.

[16] 王晓玲.自贸试验区视阈下城市群发展动力与机制研究[J]. 经济学家,2020,32(12):43-51.

[17] 王亚飞,廖甍,陶文清.自由贸易试验区设立能矫正资本错配吗?——兼论产业集聚的调节效应[J]. 中国管理科学,2022,39(9):71-81.

[18] 王一鸣.百年大变局、高质量发展与构建新发展格局[J]. 管理世界,2020,36(12):1-13.

[19] 李善民.中国自贸区的发展历程及改革成就[J]. 人民论坛,2020,29(27):12-15.

[20] 毛艳华.自贸试验区是新一轮改革开放的试验田[J]. 经济学家,2018,30(12):47-56.

[21] 赵家章,丁国宁,苏二豆.中国自由贸易试验区建设的理论逻辑与高质量发展实现路径[J]. 经济学家,2022,34(7):53-61.

[22] 江华,周莹.异地商会发展中的制度滞后与政策推进——基于异地温州商会的研究[J]. 中国行政管理,2009,25(4):65-68.

[23] 黄建忠,吴瑕.差异化试验下中国自贸试验区创新的研究——以临港新片区为例[J]. 国际贸易,2020,39(10):4-11.

[24] 张学良,程玲,刘晴.国内市场一体化与企业内外销[J]. 财贸经济,2021,42(1):136-150.

[25] 周靖祥.中国社会与经济不平衡发展测度与治理方略研究[J]. 数量经济技术经济研究,2018,35(11):21-38.

[26] 孟广文,王洪玲,杨爽.天津自由贸易试验区发展演化动力机制[J]. 地理学报,2015,82(10):1552-1565.

[27] 张幼文.自贸区试验的战略内涵与理论意义[J]. 世界经济研究,2016,35(7):3-12.

[28] 黄玖立,周璇.定制化与地方保护主义:经验证据及对自贸区建设的启示[J]. 管理世界,2018,34(12):56-66.

[29] 李欣.超越经济治理:自贸区治理体系与治理能力现代化建构研究——以厦门自贸区为例[J]. 经济体制改革,2018,36(5):33-38.

[30] WAN Z, ZHANG Y, WANG X, et al. Policy and politics behind Shanghai’s Free Trade Zone program[J]. Journal of transport geography,2014,34(1):1-6.

[31] 佟家栋,张千,佟盟.中国自由贸易试验区的发展、现状与思考[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版),2022,72(4):1-13.

[32] 马亚明,陆建明,李磊.负面清单模式国际投资协定的信号效应及其对国际直接投资的影响[J]. 经济研究,2021,67(11):155-172.

[33] 裴长洪,杨志远,刘洪愧.负面清单管理模式对服务业全球价值链影响的分析[J]. 财贸经济,2014,35(12):5-16+63.

[34] 王晶.“负面清单”模式对中国外资管理的影响与对策[J]. 管理世界,2018,34(12):56-66

[35] 李墨丝,沈玉良.从中美BIT谈判看自由贸易试验区负面清单管理制度的完善[J]. 国际贸易问题,2015,41(11):73-82.

[36] 全毅,张婷玉.中国自由贸易试验区转型升级方向与发展路径[J]. 经济学家,2021,33(10):100-109.

[37] 刘秉镰,吕程.自贸区对地区经济影响的差异性分析——基于合成控制法的比较研究[J]. 国际贸易问题,2018,44(3):51-66.

[38] 谢谦.贸易便利化、经贸发展与中国的改革实践[J]. 经济学动态,2018,59(1):27-39.

[39] 郭晓合,戴萍萍.基于引力模型的中国金融服务贸易便利化研究——以中国自贸试验区为视角[J]. 国际商务(对外经济贸易大学学报),2017,31(6):55-64.

[40] 陈中飞,王曦.资本账户子项目开放的经济增长效应及中国应用[J]. 管理世界,2019,35(1):97-114.

[41] 谢贤君,任晓刚.新时代中国自由贸易试验区金融制度创新研究:发展格局、问题审视与战略性调整[J]. 当代经济管理,2020,42(11):72-80.

[42] LOMBARDI M, MALKIN A. Domestic politics and external financial liberalization in China: the capacity and fragility of external market pressure[J]. Journal of contemporary China, 2017,26(108):785-800.

[43] LI T, LAI J T, WANG Y, et al. Long?run relationship between inequality and growth in post reform China: new evidence from dynamic panel model[J]. Internatio nal review of economics & finance,2016,41(1):238-252.

[44] 王爱俭,方云龙,于博.中国自由贸易试验区建设与区域经济增长:传导路径与动力机 制比较[J]. 财贸经济,2020,41(8):127-144.

[45] CHEN J, ZHENG W, ZHANG F, et al. Evaluation and comparison of the development performances of typical Free Trade Port Zones in China[J]. Transportation research part A:policy and practice,2018,27(12):506-526.

[46] 王恕立,吳楚豪.自贸试验区建设推动了区域经济协同发展吗[J]. 国际贸易问题,2021,47(6):17-31.

[47] 彭羽,杨作云.自贸试验区建设带来区域辐射效应了吗——基于长三角、珠三角和京津冀地区的实证研究[J]. 国际贸易问题,2020,46(9):65-80.

[48] 崔日明,陳永胜,李丹.自贸试验区设立与区域经济增长:基于动力机制与空间带动效应的研究[J]. 国际贸易问题,2021,47(11):1-20.

[49] 亓朋,许和连,艾洪山.外商直接投资企业对内资企业的溢出效应:对中国制造业企业的实证研究[J]. 管理世界,2008,24(4):58-68.

[50] YAO D,WHALLEY J. An evaluation of the impact of the China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone(SPFTZ)[R]. NBER Working Paper No. 20901,2015.

[51] 蒋灵多,陆毅,张国峰.自由贸易试验区建设与中国出口行为[J]. 中国工业经济,2021, 38(8):75-93.

[52] 陈林,罗莉娅.中国外资准入壁垒的政策效应研究——兼议上海自由贸易区改革的政策红利[J]. 经济研究,2014,60(4):104-115.

[53] 项后军,何康.自贸区的影响与资本流动——以上海为例的自然实验研究[J]. 国际贸易问题,2016,42(8):3-15.

[54] CASTILHO M, MENENDEZ M, SZTULMAN A. Poverty changes in Manaus: legacy of a Brazilian Free Trade Zone[J]. Review of development economics,2019,23(1):102-130.

[55] 蔡昉,王德文,曲玥.中国产业升级的大国雁阵模式分析[J]. 经济研究,2009,55(9):4-14.

[56] 周茂,陆毅,符大海.贸易自由化与中国产业升级:事实与机制[J]. 世界经济,2016,39(10):78-102.

[57] 祝树金,钟腾龙,李仁宇.进口竞争、产品差异化与企业产品出口加成率[J]. 管理世界,2019,35(11):52-71.

[58] 赵亮.自贸试验区驱动区域产业结构升级的机理探讨[J]. 经济体制改革,2021,39(3):122-127.

[59] 盛斌.天津自贸区:制度创新的综合试验田[J]. 国际贸易,2015,34(1):4-10.

[60] YAO D, WHALLEY J. The China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone: background, developments and preliminary assessment of initial impacts[J]. The world economy,2016,39(1):2-15.

[61] 陈奇星.强化事中事后监管:上海自贸试验区的探索与思考[J]. 中国行政管理,2015,31(6):25-28.

[62] 董涛,郭强,仲为国,等.制度集成创新的原理与应用——来自海南自由贸易 港的建设实践[J]. 管理世界,2021,37(5):60-70.

[63] YE P H, ZHANG H R. The successful cases of Inland Free Trade Zones and inspirations to China[C]// International Academic Conference on Frontiers in Social Sciences and Management Innovation(IAFSM 2019). Atlantis Press, 2020:114-119.

Historical Logic, Development Practice and Future Prospect of China?s Pilot Free Trade Zones: Research Comment and Practical Review of Pilot Free Trade Zones in the Past 10 Years

YU Wen-tao, CHEN Meng-xin

(School of Economics and Management, Fuzhou University, Fuzhou 350116, China)

Summary:The pilot free trade zone is an important initiative to deepen China?s opening?up and explore the reform and innovation . Since the establishment of China (Shanghai) pilot free trade zone in 2013, the construction of pilot free trade zones has gone through ten years. During the past ten years, the construction of pilot free trade zones has realized a spatial layout from point to line and from line to surface, and formed a new pattern of opening?up in an all?round way. Through a series of pioneering, integrated and differentiated reform initiatives, pilot free trade zones have become leading areas for the development of new industries, new business forms and new models in China. These achievements have once again demonstrated that reform and opening?up is the source of vitality for the development and progress of contemporary China, and also provided valuable experience for comprehensive deepening of reform. However, there are still problems in the construction of pilot free trade zones, such as insufficient innovation momentum, lack of synergy and duplication of construction. This will hamper the further construction and development of pilot free trade zones. Faced with complex changes in the domestic and international environments, especially in the context of accelerated restructuring of global economic and trade rules and China?s accelerated construction of a new development pattern of “dual circulation”, it is necessary to take effective measures to solve these problems at both the theoretical and practical levels, so as to promote the construction of pilot free trade zones to a new level and adapt to new requirements of high?quality economic development.

At present, scholars have had discussions on the construction of pilot free trade zones and formed a wealth of theoretical research results, including the examination of historical logic in the conceptual connotation, functional orientation and development history, as well as the exploration of the practical significance in the economic reform, opening? up and regional coordinated development. These qualitative and quantitative research results, which combine theory and practice, have laid the foundation for optimizing China?s business environment. However, these results are dispersed in different research fields, lacking systematic sorting and comparison, and the comprehensive examination of the theoretical and practical development is also insufficient. In view of this, this study, based on the historical logic of the construction of pilot free trade zones, systematically summarizes the theoretical origin, evolution and historical inevitability of pilot free trade zones, and elaborates in detail on the effectiveness of institutional innovation and policy spillovers of pilot free trade zones in areas of the transformation of governmental functions, investment liberalization, trade facilitation, and financial openness and innovation. In addition, it points out the research direction of pilot free trade zones, especially the research outlook from aspects of research paradigm, research methodology and research topics.

Key words:pilot free trade zone; historical logic; institutional innovation; policy effects

(責任编辑:刘艳)

[DOI]10.19654/j.cnki.cjwtyj.2023.09.001

[引用格式]余文涛,陈梦鑫.中国自贸试验区的历史逻辑、发展实践及未来展望——自贸试验区设立10周年的研究述评与实践回顾[J].财经问题研究,2023(9):3-16.