贺州市古树资源分布及生态文化探析

2023-09-22覃静宋书巧

覃静宋书巧

(1.南宁师范大学地理科学与规划学院,广西 南宁 530001;2.南宁师范大学环境与生命科学学院,广西 南宁 530001)

生态环境保护一直是人们关注的一个热点,自十八大以来,习近平总书记多次作出重要指示,在不同场合反复强调“绿水青山就是金山银山”,良好的环境资源,是经济得以发展的重要基础。按照我国《城市古树名木保护管理办法》,古树是指树龄在100年以上的树木,名木则是指国内外稀有的以及具有历史价值和纪念意义及重要科研价值的树木[1]。古树名木是悠久历史的见证,也是社会文明程度的标志[2]。古树名木是自然界和祖先给予的宝贵孑遗,是我国珍贵的不可再生资源、物质文化遗产,同时作为绿色活化石,本身也具有很高的综合价值。除了具有涵养水源、气候调节、阻挡风沙等改善自然生态环境的作用外,还有经济、文化、美学景观、种质资源等价值[3,4]。

中国近年来十分重视古树名木保护与合理利用。2016年开始全国绿化委员鼓励要对古树名木的价值进行深入探究并发挥其时代作用。《2019年中国国土绿化状况公报》显示,古树名木保护管理力度再加大,组织完成全国古树名木资源普查并将其保护首次列入《森林法》专门条款。为此,广西从2017年开始制定《广西壮族自治区古树名木保护条例》以来,做好了对于古树名木的“一树一策”的信息存档、修复保护以及分级保护等工作。树与社会生活、人类环境、百姓命运等相关联的社会文化现象,人与文化形影相随,树与文化相依相存。往往是一荣俱荣,一损俱损[5]。因此,对古树资源及其生态文化进行探析,是揭示环境与人类活动相互关系的一个重要体现,对区域生态环境发展具有重要意义。

目前,对于古树名木的研究多为树种分布[6,7]、植物景观[8,9]、名木修复[10-12]等方面,结合空间分布探究古树名木背后文化内涵的研究较少,因此基于GIS空间分析对贺州市古树名木分布进行研究,并通过探究相关自然、人文因素对其分布的影响,对合理保护树木、发掘相关生态文化内涵以促进乡村旅游以及区域可持续发展具有重要的意义。

1 区域、数据与方法

1.1 研究区域概况

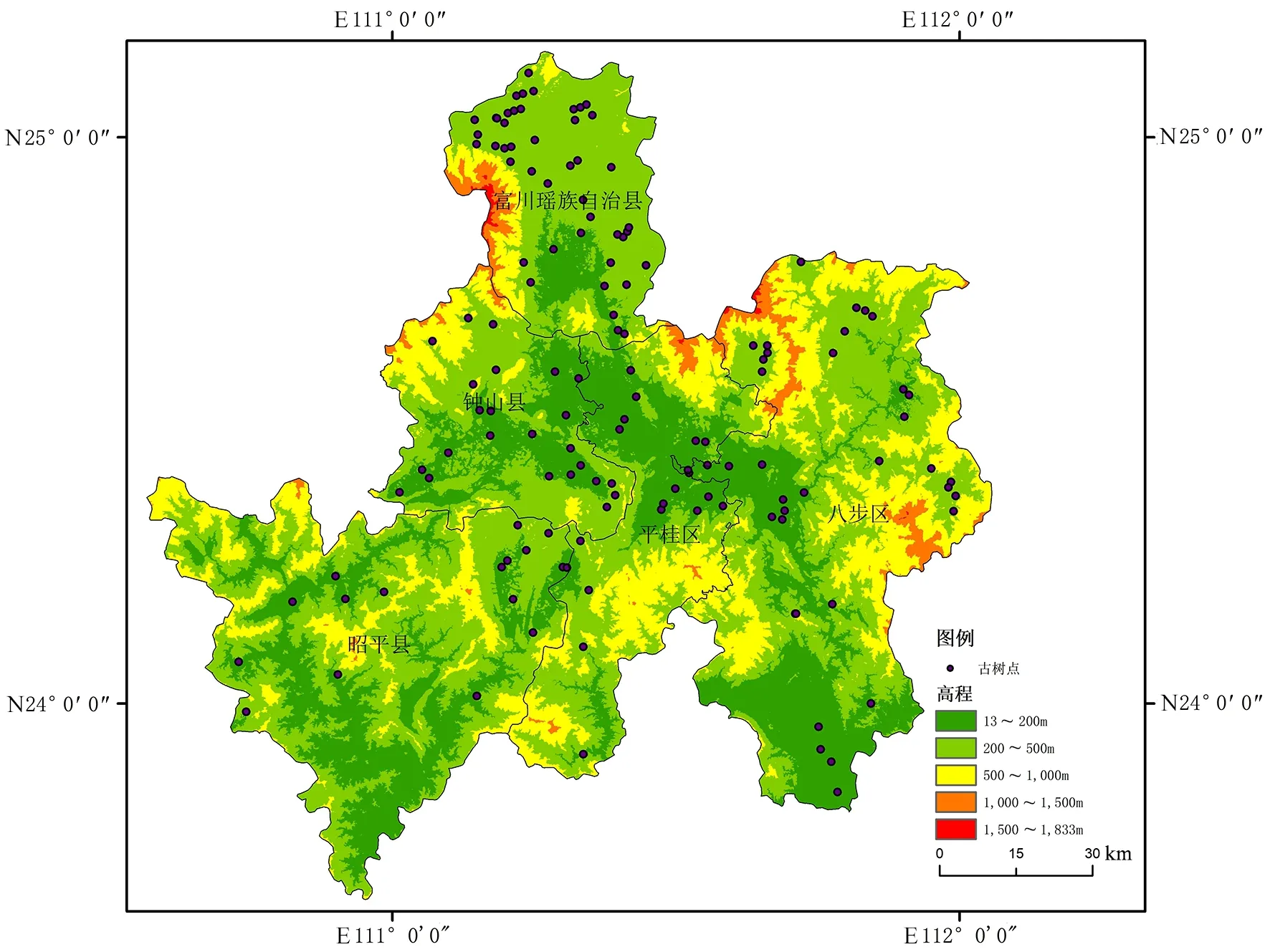

贺州市地处N23°39′~25°09′,E111°05′~112°03′,位于广西壮族自治区东北部,背靠大西南,面向粤、港、澳,处于桂、粤、湘3省(区)的结合部。贺州市下现辖2个城区(八步、平桂)、2个县(昭平、钟山)、1个自治县(富川瑶族自治县),总土地面积为11752.64km2。地处桂东南丘陵区,地势北高南低。水量充沛,河流众多,境内水系发达,桂江、贺江自北向南流经该市。2021年贺州市地区生产总值达909.21亿元,增长13.9%,增速排全区第1。三产增加值占地区生产总值比重分别为9.5%、20.4%和11.0%。

贺州是多民族聚居区,壮、瑶、苗、侗等多个少数民族在内居住,共有212个少数民族行政村,少数民族常住人口达35.79万人,约占总人口的17.8%。贺州有着历史和现代共存的特色鲜明自然与人文旅游资源,主要的自然景观有溶洞、石林、古树名木、峡谷等,如玉石林旅游风景区、姑婆山森林公园等;人文景观有古建筑、古文化遗址、摩崖石刻等,如黄姚古镇、客家围屋、秀水村等。

2020年,贺州市林地面积89.75万hm2,占国土面积76.36%,其森林覆盖率是全国森林覆盖率的3倍多,树木资源较为丰富。贺州市政府根据2017年3月《广西壮族自治区古树名木保护条例》明确了古树的分级保护,其中树龄在1000年以上、树龄在500~1000年、树龄300~500年、树龄100~300年的古树,分别实行特级、一级、二级、三级保护。目前,贺州市古树名木的数量为11294株,其中,特级古树有39株,一级古树221株、二级古树863株、三级古树8994株,一级以上古树占古树名木总数量为2.3%,数量稀少,值得对其进行优先保护与研究。

1.2 数据来源

本文数据来源于2019年广西壮族自治区人民政府公布全区特级一级保护古树和名木名普查结果(桂政发〔2019〕40号),文件中认定广西特级保护古树(树龄1000年以上)409株、一级保护古树(树龄500年以上不满1000年)2221株。经过筛选得出,贺州市39株特级古树和221株一级古树(即树龄在500年以上)作为本次研究的数据基础。

1.3 研究方法

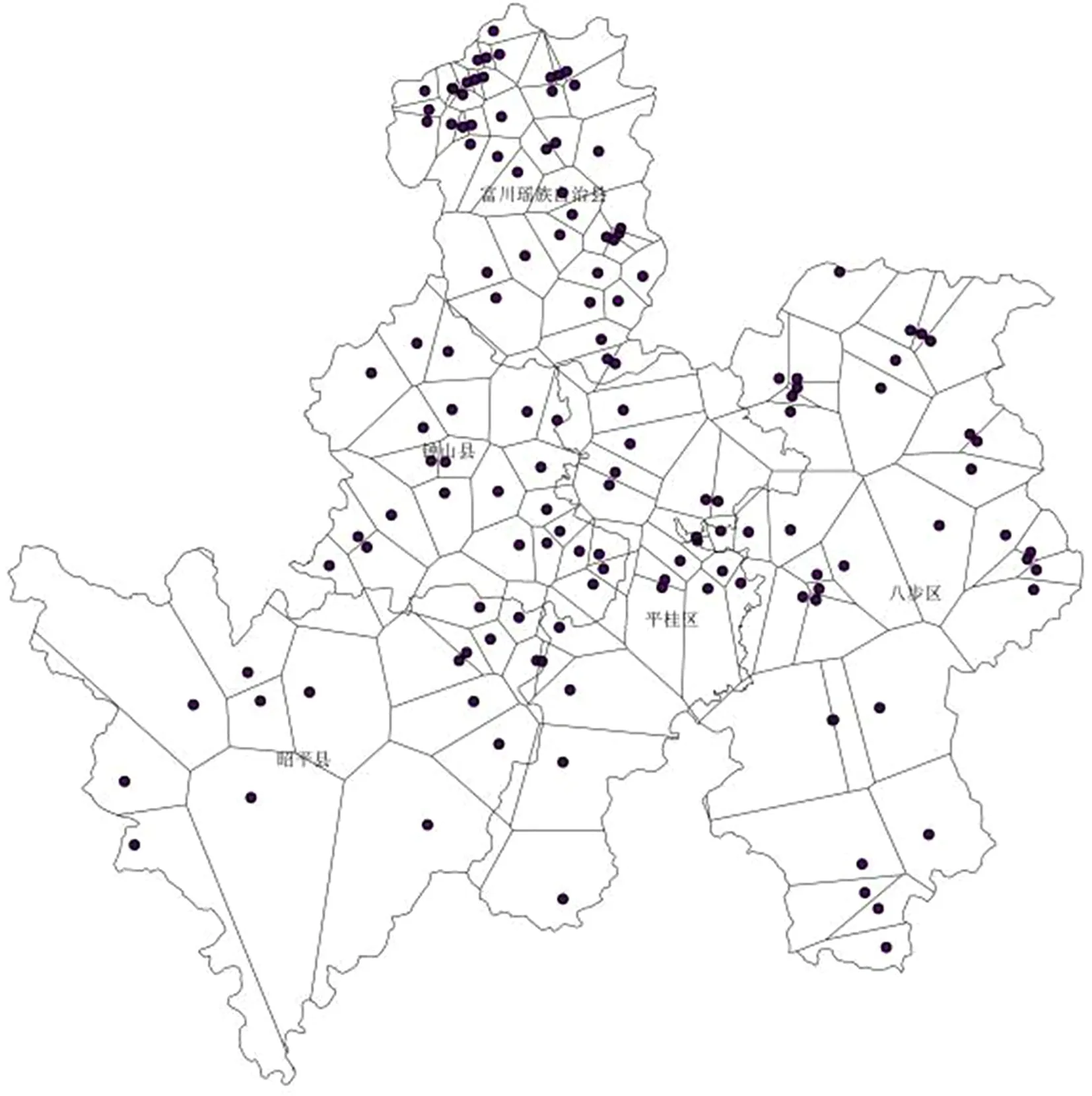

本文将古树点视为点要素,结合所得到的信息,配合百度地图的地名搜索功能,获取贺州市260株古树分布位置,使用ArcGIS 10.2完成绘制分布图,见图2,采用泰森多边形面积大小变异系数CV(Coefficient of Variation)、核密度等空间分析方法探索特级和一级古树分布的空间格局以及分布特征,结合文献查阅和现场调研方法,从多角度探索古树生态文化内涵。

图2 一级以上古树空间分布图

1.3.1 变异系数法

变异系数法作为一种概率分布离散程度的统计,需采用标准差与平均数的比值来比较。本文将利用ArcGIS泰森多边形工具,根据离散的古树点计算出该区域分布强度,计算泰森多边形面积的标准差与平均值的比值,因而来判断古树分布在空间上的相对变化程度[13]。变异系数的计算公式:

(1)

式中,Cv为多边形变异系数,当Cv≤33%时,点要素呈均匀分布;当Cv≥64%时,点要素呈集群分布;当33% 1.3.2 核密度估计法 核密度估计(Kernel density estimation)其原理是根据单变量的样本点群,计算其空间平滑估计值,是概率论中用来估计未知的密度函数,使用该方法可以了解古树点在周围领域的分布情况[15]。本文将使用ArcGIS 10.2核密度工具(Kernel Density)来估算古树在的空间密度上的分布情况。 对贺州市一级以上古树种类等内容进行统计,结果如图3所示,260株古树中,隶属19科24属30种。其中,樟(Cinnamomum camphora)株数最多,共64株,占24.6%;其次是雅榕(Ficus concinna),共计58株,占22.3%;再次是苦楮(Castanopsis sclerophylla),共计56株,占总数的21.5%。 图3 贺州一级以上古树树种情况 通过使用ArcGIS 10.2中的“Create Thiessen Polygons”工具,以260个古树点做出的泰森多边形,见图4。经计算,泰森多边形变异系数属于强变异系数,贺州市一级以上的古树在空间上总体呈集群分布,聚集程度较高且区域之间存在较为显著的差别。经计算分析,一级以上古树在贺州分布密度为22株·1000km-2。在各县(区)中,富川瑶族自治县一级以上古树分布最为密集,为75株·1000km-2;其次是钟山县,密度为31株·1000km-2,八步区和平桂区古树分布密度分别为13株·1000km-2、12株·1000km-2;昭平县古树分布密度最低,为7株·1000km-2。为进一步了解古树的分布密度特征,使用“Kernel Density”工具,以5km为分析带宽做可视化呈现,见图5。可以发现,广西贺州一级以上古树呈现出总体聚集,局部分散的状态。核密度高值位于富川瑶族自治县、昭平县分布较为稀疏,并在空间上形成4个集聚区,分别是富川北部集聚区(主要包括朝东镇、麦岭镇、城北镇等)、钟山县东南部集聚区(主要包括凤翔镇、石龙镇等)、平桂中部集聚区(沙田镇、鹅塘镇等)以及八步中部集聚区(主要包括贺街镇、莲塘镇、南乡镇等)。 图4 贺州市一级以上古树分布泰森多边形 古树之美,不仅在于其龄、其形,更在于其对中国历史的别样记载,是文化景观的一种体现,现在也逐渐成为一种文化的重要载体,其空间分布与资源特征体现着人与自然的合作,背后所蕴藏的文化内涵较为丰富,因此文化影响因素不能忽视[16]。这主要与潇贺古道、植物文化、传统文化以及民族风俗、宗祠文化等有着密切关系。 2.3.1 古树与潇贺古道 潇贺古道位于湘桂之间,连潇水达贺州,主要经过湖南永州、道县、江华、贺州富川,穿越都庞岭和白芒岭,随后过现贺州八步区南下,是秦汉以来北民南迁、南北经济交流的重要通道。现今,潇贺古道沿途仍保留着数量众多的古建筑及民居,沿线范围主要包括富川瑶族自治县、钟山县、平桂区以及八步区,据统计,在贺州地区的传统村落有80个,其中潇贺古道沿线传统村落为共有73个传统村落。古树的富川北部集聚区、桂中部集聚区以及八步区中部集聚区3个高值区域,均分布在传统村落内以及潇贺古道沿线上,可以看出,古树的发展与潇贺古道有着密切的关系,见图6。中国传统的生活居住地选址通常讲究依山傍水,若是没有山体相依,通常种植树为依,因此大部分的古树是在传统村落之中。从更科学的角度来讲,古人将树种植于生活居住区内是体现了一种可持续发展的观点,从生态学的观点看,古树发挥了涵养水土、抵挡风沙、预防山体滑坡等自然灾害的侵袭等作用﹐可以在村落内形成天然屏障,促了良好的生态环境。 图6 古树与潇贺古道、传统村落分布情况 2.3.2 古树与传统的生态文化 在潇贺古道上还保存多处反映先人保护生态的石刻,石刻充分反映当时在环境日益被破坏的社会背景下,百姓渴望生态文化的回归,如八步区铺门镇的刻于光绪三十年的《严禁(毁坏)山石树林碑记》,钟山县清塘镇刻于道光八年的《永禁大由龙骨等山碑》,富川瑶族自治县瑞光公园内刻于清雍正十年的《奉县封禁坑场碑》等。在过去的贺州政府管理中就对生态环境有了保护意识,有些树木便在清代开始生长,后续得以保存[17]。 在贺州富川瑶族自治县有当地有从宋朝流传至今的后龙山文化,“后龙山”所在之处都是当地有好山水与树木茂密的地方,当地许多关于此的民约,如“后龙水口,刀斧禁入;枯枝落叶,不准捡拾;若有违反,严惩不赦”;背靠“后龙山”和风水林,直饮“虎井”水,讲究“以山水为血脉,以草木为毛发”若家中无论是人或是牲畜对木林产生损伤,需要罚杀1头猪,请全村人吃饭以表歉意以此谢罪等。这种“后龙山”文化与生态乡村理念相当吻合,在后来受到当地政府重视,贺州市将乡村“后龙山”林木全部划为公益林,请专职人员管护树林,并给予村民发放一定的生态补助金;同时引导村民制定新的村规民约将生态理念延续。 2.3.3 古树的植物文化 人们常把樟树看成是景观树、风水树,寓意避邪、长寿、吉祥如意,此外,香樟树有被称为“幸福树”“和谐树”的传说[18]。据考证,我国南方自唐宋开始人们爱樟成时尚,每个部族建村立寨皆必在村前屋后种植樟树,引领风水灵气。宋代人周去非在《岭南集遗》中记载,“唐人好樟,村前居后,多植之”。贺州市钟山县龙福村据传宋代时便建村,因樟树具有驱虫的气味,具有避邪、驱秽的吉祥寓意,故历代喜栽樟树。同时,该地区有信仰“樟树娘娘”的传统,即为了让孩子如樟树一般茁壮且长寿,父母会选择一棵粗壮老樟树,让孩子认樟树为母,称为“樟树娘娘”。古树见证着历史,承载着村内一代代的记忆与情感,村民也把古树保护作为“分内之事”,是人与环境和谐相处的一种体现。另外,榕树占比较多是因榕树在南方属于乡土树种,适宜当地生长环境,长成后树冠宽大,多用于乘凉纳暑,人们对其存在普遍的认同感和归属感。 2.3.4 民族风俗、宗祠文化的影响 贺州市是瑶、壮、苗、侗等少数民族人口分布较多的地区。壮族有重要的民俗信仰是对于榕树崇拜,起源于壮族聚居地特殊的地理环境和原始社会特殊的社会心理。通过榕树隐喻壮族人民利用自然资源配置以实现自我标立,从而突出其民族“保护神”形象。随着传统民俗信仰神秘色彩的褪去,榕树崇拜在长期生产生活过程中所形成的生态信仰、社会制度表征及其指向的凝聚作用、平台作用,其实践理性作为一种绿色动员令,在当今仍然具有积极的社会建构性[19]。钟山县公安镇大田村该古树群中生长着1株树龄为560年的雅榕包樟古树,是村里的社树,逢年过节当地村民都会祭拜这株古树,祈祷平安幸福。另外,在贺州宗祠文化十分浓郁,宗祠数量多,在宗祠选择该树主要是以契合当地的生态条件来种植,其周边的树种主要以樟树和榕树为主。 古树作为乡村旅游发展珍贵的乡土资源,体现了独特、实用性的地域风俗和中国传统的风水文化。本文利用ArcGIS软件,采用变异系数法、核密度分析法研究贺州一级以上古树在空间上的分布情况,结果表明,贺州一级以上的古树在空间上总体呈集群分布,聚集程度较高。核密度高值位于富川瑶族自治县、昭平县分布较为稀疏,并在空间上形成4个集聚区,分别是富川北部集聚区,钟山县东南部集聚区、平桂中部集聚区以及八步中部集聚区,4个集聚区与潇贺古道路线以及沿线的传统村落在空间上有着高度的重合,结合传统文化、植物本身内涵以及民族风俗、宗祠文化等方面探索其背后的生态文化意义。 为进一步保护与利用难得可贵的古树资源,为此提出以下建议:加强宣传教育,保护需要居民、广大群众以及政府部门共同参与,提高大众的环保意识,可以将当地传统文化、风俗文化与古树文化与“互联网+”方式相结合,如利用微博、微信公众平台等新媒体平台,帮助群众及时、有效地了解古树环境保护规定和实时状况等信息。通过加强保护和教育的力度,帮助大众正确认识人与自然的关系,学会尊重自然,并使保护乡村旅游环境和节约资源的意识深入大众心中,有利于营造出良好的环境保护氛围,共同促进美丽乡村的发展;建立并完善保护管理制度,针对古树的生长状况与生长条件,坚持做好“一树一策”动态保护,古树名木抢救复壮工作要持续进行,对于遗址、祠堂、寺庙等周边的古树因地制宜规划,避免过度硬化等;深挖古树资源潜力,探索文化、环境与区域经济发展等方面和谐共生的新范式,生态是乡村旅游发展的一个核心,有良好生态环境和富有当地独特文化气息的村庄是吸引游客的魅力所在,古树作为生态保护的见证者,可以将其与当地风土人情和文化结合,以多种方式将其文化内涵转变成旅游周边,从而产生经济价值。 树木和森林往往是比人类的生命要长久,因此常常可以在表象上提供给人秩序性、持续性与安全感的依赖,促进古树资源合理利用与生态环境可持续发展是十分重要的,将古树资源利用好为后续科学与绿色可持续性发展、文化建设及乡村旅游助力。2 结果与讨论

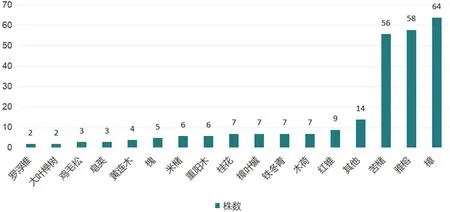

2.1 树种类型概况

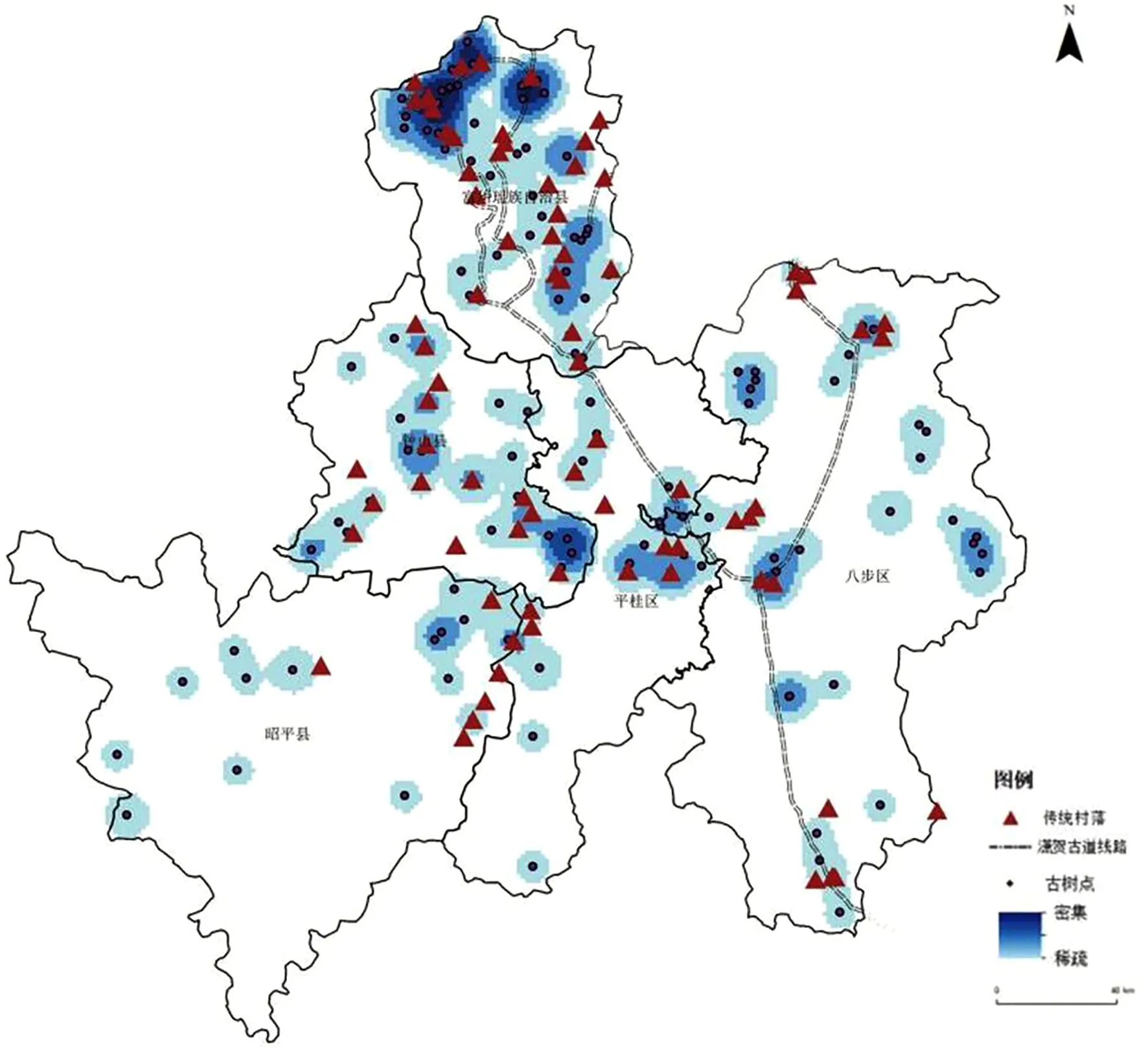

2.2 古树空间分布特征分析

2.3 影响古树分布的生态文化内涵探讨

3 总结与建议