当代泗州戏的传承与发展研究

2023-09-19孙立海

孙立海

(宿州泗州戏剧团 安徽 宿州 234000)

泗州戏为国家级非物质文化遗产,距今已有两百余年历史,在清代乾隆年间便广泛流行于江苏海州、盐城一带,音乐曲调由传统的太平调、猎户腔逐渐转变为拉魂腔,舞台表演形式也愈加丰富,形成了个性化与地域性兼具的表演程式。泗州戏蕴含着丰富、深厚的文化内涵,以戏曲艺术形式讲述了苏北地区不断变迁的生活与生产方式,反映了苏北地区人们的精神风貌与审美价值追求,成为建构族群集体记忆的有效载体,也成为人们的情感寄托。但在文化观念、文化形式愈加多元的当代社会,泗州戏与其他地方剧种一样共同面临着多元文化的冲击,加之表现形式与当代审美需求脱节、传承人匮乏,使得泗州戏的传承与发展面临着巨大阻碍,因此如何在保留传统韵味的前提下拓宽泗州戏传承与发展道路已经成为一项重要的研究课题。

一、泗州戏的艺术魅力

(一)泗州戏的视觉审美意蕴

泗州戏的视觉审美意蕴主要体现在时空处理、服装、化妆及舞台范式上。与其他地方剧种相同,泗州戏注重意象选取与意境营造,契合我国传统美学思想,采用虚实相衬的艺术手法打造出更加广阔的想象空间与舞台意境。例如在《千里走单骑》中,扮演关二爷的演员绕场一周代表着日行千里,台上三五演员代表着千军万马。灵活、实用的时空关系处理能够充分调动观众的想象力,使其沉浸在戏曲意境当中,结合自身的生活经验感悟戏曲的内容与内涵;

泗州戏的服装亦被称为“行头”,以我国不同历史时期中的日常生活服饰为基础,经过艺术化提炼、加工、处理与创造,逐渐形成符合戏曲审美情趣、可以为戏曲表演增色的服装艺术体系,主要包含礼服、铠甲、日常便服、靴以及与服装相互配合的飘带、斗篷等。泗州戏的服装蕴含着丰富的文化内涵,所谓“看衣之人”,服装代表着泗州戏角色的身份、地位、职业乃至性格,在戏曲表演中起到帮助观众理解剧目内容、推动剧情发展、体现人物角色性格特点的作用,再加上对传统色彩的运用,使得泗州戏服装有着象征意义与情感内涵。

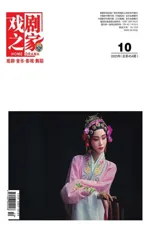

泗州戏中的化妆是演员塑造人物形象、展现戏曲内容的重要辅助手段之一。与昆区、京剧相同,泗州戏的化妆有着脸谱化的特点,通过对妆容的修饰、演员五官的调整以及色彩的搭配体现出角色人物的善恶、忠奸,表现角色人物的性格、内心活动、社会阶层以及生活境遇等。在道具上,泗洪泗州戏善于借助各种道具以烘托氛围,大到山、水、石,小到茶碗、桌椅,都体现出泗州戏的舞台美学特征。

舞台范式集中反映了泗州戏的艺术风格,相对于西方戏剧以实景演实戏,泗州戏作为我国戏曲文化中的瑰宝,讲求以形传神、形神兼备,在舞台范式上充满乡土生活气息,人物造型灵活自由,角色塑造入木三分,采用对称、夸张等艺术手段创造广阔的审美想象空间,在夸张的同时追求简单、朴素[1]。

(二)具有地域特色的舞台艺术

泗州戏流行于苏北豫皖地区,从原本的说唱形式逐渐演变为地方剧种,在舞台艺术表现上极具地域特色。泗州戏在表演前会有一小段“压花场”,主要作用在于揭示故事背景、初步讲述故事情节。随着伴奏音乐的响起,演员上台并亮相,以舞载情,以优美的舞蹈身段、程式化的步法吸引观众的注意,随后才是泗州戏的唱腔。泗州戏曲调原本为两种,一种是反映丰收喜悦之情的太平调,另一种则为描绘狩猎场景的猎户腔,后由民间艺人对两种曲调进行整合与艺术加工,形成了当代板腔体系拉魂腔。泗州戏的唱腔有着即兴性的特点,在实际舞台表演中,戏曲演员可以结合剧情、人物形象特点、氛围营造的需求等在二十余种唱腔中自由选择,尤其是女性演员的唱腔更加灵活自由,在唱腔下句的落尾音翻上一个八度,可以塑造豪迈爽朗的唱腔艺术风格,再加上跟腔、拖腔等唱腔与伴奏器乐之声的交相辉映,以达到良好的演出效果。

(三)生动的语言艺术风格

地方戏曲不仅是音乐的艺术,同时也是语言的艺术。音乐自身便是人类高级语言形式,有着表情达意的作用,而由说唱艺术演变而来的泗州戏在语言形式上包含着大量的唱话与旁唱。泗州戏的语言源自地方方言,有着朴素真实的艺术魅力,在人物形象塑造上联系生活实际,对生活中的对白、故事等予以艺术化处理。语言虽然简洁凝练且充满乡土气息,但以语言所刻画的人物形象栩栩如生、特点鲜明。在语言运用及人物形象塑造上善于运用想象力,体现出淮北地区人民淳朴善良的性格,也表达了对美好生活的向往。不仅如此,泗州戏语言也有着诙谐幽默的特点,在戏曲表演中常常以歇后语营造意境,采用通俗易懂的方式展现戏曲内容,在舞台上也经常应用插话、逗趣等语言艺术表现形式,尤其是在丑角表演中,看似前后矛盾的语言逻辑、对词语的歪曲解读都达到了“逗乐”的艺术效果,体现出淮北地区人民乐观积极的性格特点[2]。

(四)丰富多彩的剧目题材

泗州戏的剧目题材十分多样,体现出戏曲文化与当地文学艺术、民俗文化的交织融合。淮北地区人民在长期生活及劳动实践中创造了丰富的物质与精神文明成果,所形成的民间故事、英雄传说等都成为泗州戏的剧目题材。综合而言,泗州戏剧目题材主要包含三大类型:其一是对封建社会的鞭笞,如《四告》《琵琶词》《休丁香》等。其中,《休丁香》讲述了张万郎发家致富后抛弃发妻郭丁香,最终流落街头,靠乞讨过日的故事,剧中大段唱白揭示了丁香内心复杂的情感情绪,将张万郎的丑恶嘴脸展现得淋漓尽致,也体现出对封建社会中男女不平等的痛斥;其二为歌颂古代英雄的题材,如《鱼篮记》《鲜花记》《破洪州》等,刻画出一个个生动鲜明、有血有肉的英雄形象,体现出泗州戏对女性的关照,其中不乏歌颂穆桂英、杨八姐等巾帼英雄的剧目,进一步体现出泗州戏的开放性与时代性;其三为描绘农村生活的题材,如《拾棉花》《走娘家》等,此类剧目的题材贴近现实生活,以通俗易懂的方式讲述民间故事,展现农村生活境遇。

二、泗州戏传承与发展面临的现实困境

(一)泗州戏文化生态遭到破坏

泗州戏孕育于淮北平原土壤,紧傍生动、火热、恬适的农村生活,是地方戏得以流传的活力根源,也是人们情感的载体,保护与传承泗州戏对于构建和谐社会、丰富群众文化形式具有重要意义。但随着社会的发展与时代的变迁,尤其是在城镇化建设的影响下,皖北地区传统村落逐渐消失,与之共同消散的是散落在民间的民俗文化活动、生活生产方式、审美价值追求、共同记忆及公共生活与文化空间。泗州戏与皖北地区民俗活动有着密不可分的关系,泗州戏可以在传统节日、民间舞台上表演,也可以在茶余饭后、田间地头展示,但随着文化生态遭到破坏、传统生活生产方式发生巨大变革,泗州戏所依存的文化空间也不复存在。如果单纯地将泗州戏搬上舞台、荧幕,将导致其失去深刻的文化内涵及历史记忆价值,最终导致泗州戏的传承与发展流于形式[3]。

(二)泗州戏传承人匮乏

长期以来,泗州戏的传承依赖于口传心授,以师带徒模式传承泗州戏剧目及舞台表演技艺,但随着社会的飞速发展,泗州戏观众数量逐渐减少,演出亏损,传统技艺濒临失传,泗州戏的生存出现巨大危机,几乎丧失艺术生命。当前泗洪泗州戏传承人呈现老龄化态势,老一辈艺人虽然拥有高超娴熟的表演技艺,怀揣着对泗州戏的热诚之心,但因各种因素的影响,其在拓宽泗州戏传承范围、推动泗州戏创新化发展上力不从心。同时,泗州戏与其他地方剧种相同,在舞台表演、演员培养上需要较大的资金投入,资金匮乏不断打击着年轻人传承泗州戏的信心。大部分年轻人不愿意学习泗州戏的表演技艺,再加上多元文化观念的影响,也有部分年轻人认为泗州戏相较于西方戏剧、话剧来说较为滞后,因此从事泗州戏展演、研究的人才越来越少。缺乏年轻人的认同、支持与参与使得泗州戏的发展步履维艰。

(三)泗州戏剧目创新出现断层

泗州戏原本是皖北地区人民主要的精神娱乐活动形式之一,人们在茶余饭后围坐在一起看戏、听戏,获得审美享受与精神满足。而当代社会环境内,文化形式愈加多样,影视剧、动漫等文化形式都在挤压泗州戏的生存空间。与此同时,在中西方文化纵深融合的背景下,视觉冲击力更大、震撼感更强的西方文化形式迅速占领人们的精神世界,对泗州戏的发展造成巨大冲击。反观泗州戏的艺术表现形式,大部分剧团在表演中沿用传统的表演程式,所选的剧目题材虽然可以反映出特定历史时期的时代特点,体现民族精神、民族性格及文化内涵,但剧目的内容、艺术呈现形式等都与当代公众的审美需求脱节,在艺术创新上存在断层,使得泗州戏缺乏传承与发展活力,面临着受众分流、传播受阻的现实困境。

三、泗州戏传承与发展路径

(一)保护泗州戏文化生态

最为理想的泗州戏传承与发展方式便是让泗州戏以活态形式进行传承,因此必须综合保护泗州戏生存所依托的音乐、声腔、乐器、表演技巧、演出剧团以及社会、文化、自然环境,还需要为泗州戏的传承发展奠定物质基础、提供文化支持与艺术氛围。对于此,相关部门要保护、恢复皖北地区优异的自然环境,重新修建传统村落,依托当地的文化旅游、农村旅游产业完善基础设施,为泗州戏的展演提供渠道及舞台。与此同时,还要以群众文化为基础,推动泗州戏走进人们的日常生活,成为民俗活动、婚庆活动中必不可少的展演项目。唯有唤醒当地人对泗州戏的历史记忆,增强当地人对泗州戏的文化认同感,将当地人塑造为泗州戏的传承者,才能够在社会中形成浓郁的泗州戏艺术氛围。除此之外,还可以借助短视频与自媒体的力量,形成多元主体交叉协同的泗州戏传播格局,让泗州戏重回人们视野,回归生活化艺术舞台[4]。

(二)加大泗州戏传承人培养力度

泗州戏的传承与发展离不开青年群体、传承人、民间艺术团体及专业人才的支持,因此需要加大泗州戏传承人培养力度。首先要从非物质文化遗产保护角度入手,沿用非遗传承人保护与培养机制以提高传承人积极性、主动性及创造性,通过打造工作室、建立泗州戏发展平台等方式整合传承人力量,使其群策群力、协同配合,共同拓宽泗州戏传承与发展空间;其次要大力培育民间艺术团体,为其提供泗州戏剧目创新、舞台表演等技术指导,创造丰富的泗州戏展演机会,让民间艺术团体更具专业性、规范性,逐渐成为泗州戏的传承主体;最后需要在高校设立泗州戏相关专业,培育泗州戏历史研究、泗州戏文化生态研究、泗州戏表演技艺研究等多领域人才,共同助力泗州戏的现代化发展与广泛传承,不断扩充泗州戏传承队伍[5]。

(三)创新泗州戏艺术形式

为解决传统泗州戏表演形式、艺术特质与当代公众审美需求脱节的问题,需要在泗州戏创新上深耕细作。例如以泗州戏为样本,深入分析皖北地区人民民俗活动产生的条件,把握好泗州戏的形成背景,从中提炼出新的艺术特质,将泗州戏与民俗活动结合为有机整体,创新泗州戏表演中的舞台美术设计,运用现代新媒体技术、虚拟现实技术等进一步提升观众的视觉审美体验,打造出美轮美奂的艺术想象空间,以此提升泗州戏的吸引力及艺术感染力。再如以泗州戏戏歌的形式创作音乐剧、歌曲等,创新演剧形式,融合西方戏剧文化要素,在保留泗州戏传统韵味的同时丰富其艺术表现渠道、艺术创作手段。总之,泗州戏的传承与发展需要以创新为内驱动力,唯有与时俱进,吸纳多元文化之精髓,才能够帮助泗州戏突破现实困境,实现持续稳定发展。

四、结论

泗州戏是流行于皖北地区的地方剧种,也是我国传统戏曲文化中的瑰宝。泗州戏蕴含着丰富的文化内涵,其独特的视觉审美意蕴、具有地域特色的舞台艺术以及生动的语言艺术风格都是泗州戏传承与发展的价值所在。现阶段泗州戏面临着文化生态遭到破坏、传承人匮乏、剧目创新出现断层的问题,为此需要保护泗州戏所依存的文化生态,加大泗州戏传承人培养力度并创新泗州戏的艺术表现形式,以此推动泗州戏广泛传承,从而获得创新化与现代化发展。