“Z世代”与粉丝文化:促进文明交流互鉴的新场景

2023-08-26吴瑛贾牧笛

吴瑛 贾牧笛

【内容提要】推动全球文明倡议落实落地,可以从“Z世代”开始。“Z世代”是当前全球最受瞩目的代际群体,也是粉丝文化的主要实践者。促进文明交流互鉴,需要探索适应“Z世代”受众需求和行为习惯的战略路径。对此,要从时间和空间维度理解粉丝文化的产生逻辑,从区域国别视角把握全球粉丝文化的丰富图景,借助粉丝文化促进多元文明的交流互鉴。粉丝文化也将成为中华文化“走出去”的重要载体。要将粉丝文化融入社会主义文化强国的建设实践中,针对不同国家“Z世代”与粉丝文化的特征,推动文化产业的创新性发展,还要面向“Z世代”意见领袖群落发出中国声音,向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。

【关键词】Z世代 粉丝文化 国际传播 文明交流互鉴

2023年,习近平总书记在中国共产党与世界政党高层对话会上首次提出全球文明倡议,指出“我们要共同倡导尊重世界文明多样性”,“共同倡导弘扬全人类共同价值”,“共同倡导重视文明传承和创新”,“共同倡导加强国际人文交流合作”。①全球文明倡议是新时代中国向国际社会提供的第三个全球性倡议,为促进人类文明交流互鉴提出了中国方案。

推动全球文明倡议落实落地,可以从“Z世代”开始。“Z世代”是当前全球最受瞩目的代际群体,粉丝文化已成为全球范围内流行的亚文化。粉丝文化常能将文化经典与当代流行、通俗元素充分融合,有助于弥合不同国家受众之间的文化价值观差异。从全人类共同价值出发,推动和引导“Z世代”粉丝文化的交流与融合,有利于践行全球文明倡议,促进多元文明交流互鉴。

一、理解全球粉丝文化的逻辑

“Z世代”是真正的“数字原住民”,一般是指出生于1995年至2009年的人群。2019年,“Z世代”已成为人口最多的一代,总人数达24.7亿,占全球人口的32%。②“Z世代”的典型特征包括:社交媒体达人、使用多个屏幕、擅长多任务处理、注意力短暂、青睐视觉内容、思想包容开放、关注全球性议题、更易受到心理问题的困扰等。“Z世代”是全球粉丝文化的主要创造者和参与者。

“粉丝”(fans),指的是对特定对象极度喜爱、熟习及认同并能从中衍生出自己的诠释和意义的人,特定对象既指向人,也指向物。③粉丝文化是基于趣缘聚合而成的群体文化。粉丝不是文化被动的接收者,而是参与式文化的创造者。他们可以被称为“文本盗猎者”,即“借用”大众文化中的文本,并将其转化为新的文本,在此基础上构建另类的文化社区。④文明交流互鉴包含多层次和多元主体。国家间的政治交往、企业间的国际经贸往来、个体间的跨文化交际、各国媒体的国际传播、民间文化团体的跨国互动等构成文明交流互鉴的多个层面。粉丝文化已经嵌入各个维度的文明交流互鉴中。借助全球粉丝文化传播中华文明,推动文明交流互鉴,首先需要了解全球粉丝文化的属性和特征,对此,可以从时间、空间两个维度来分析。

1.时间维度:过去、当下、未来

粉丝文化包含不同的时间取向,体现了粉丝群体的兴趣与情感。具体而言,包括着眼于过去的“怀旧”粉丝文化,着眼于当下的“流行”粉丝文化,以及着眼于未来的“幻想”粉丝文化。

例如,在国际传播实践中,李子柒粉丝群体中有相当一部分属于“怀旧”粉丝。在世界范围内,城市化进程加快,人们对乡土生活呈现集体性怀旧。李子柒发布的视频融合中华传统文化元素和乡村元素,迎合了国内外网友的心理,成为现象级网红。韩国流行音乐(K-POP)所激发的是“流行”粉丝文化。韩国流行音乐兼具日式与欧美的风格,同时有意识地运用混杂化或者多元语言的策略,使其文化商品顺利进入到全球市场。⑤围绕美国科幻片《星际迷航》、中国科幻片《三体》《流浪地球》等所形成的则是“幻想”粉丝文化。“太阳朋克”(Solarpunk)是一种新兴的幻想文化,特征是想象能源转型之后世界的可持续发展未来。⑥“太阳朋克”塑造了以明亮、发光为关键词的新的审美趋势和粉丝文化。

2.空间维度:一次元、二次元、三次元

粉丝文化包含不同的空间取向,体现了粉丝群体的身份认同。具体而言,粉丝文化可以分为一次元粉丝文化、二次元粉丝文化、三次元粉丝文化。“二次元”一词源自日本,是にじげん(nijigen)的汉字写法,日文原意是“二维”,指平面或基于平面化媒介的表征体系,通常与ACG(Animation、Comics、Games,动画、漫画、游戏)作品联系在一起。⑦“次元”成为亚文化和粉丝文化的分类指标,型塑了亚文化群体和粉丝文化群体的身份认同。

圍绕不同的空间维度,形成了各具风格的粉丝文化。一次元主要指以小说为代表的文字世界,围绕《安徒生童话》《哈利波特》《论语》《红楼梦》等一次元文学作品,已经形成相当规模的粉丝圈层文化;二次元主要指以ACG为代表的幻想世界,形成了围绕《哆啦A梦》、“我的世界”(Minecraft)、原神等ACG二次元作品的粉丝圈层文化;三次元主要指现实世界,形成了围绕汉服、洛丽塔(Lolita)、JK(jyoshi koukousei,女子高中制服)等三次元风格的粉丝圈层文化。

粉丝文化包含本地化和全球化的过程。一方面,粉丝圈提供了与其他地区开展文化和知识交流的便捷公共平台:另一方面,每个国家的粉丝都在用自己的方式重新定义粉丝圈。⑧在此过程中,全球流行的粉丝文化形成了虚拟的共同体,各国粉丝圈又差异化地开展文化阐释和生产,保持了文明的多样性。

二、区域国别视角下的粉丝文化与文明交流互鉴

粉丝文化属于亚文化的一种。亚文化(subculture)与主流文化相对,是指非主流、小众的文化。亚文化强调的是风格,即亚文化群体在符号使用、价值观、行为模式等方面呈现出的非主流的特征。粉丝文化强调的是趣缘关系,即粉丝们因喜爱某一人或物而聚合的想象共同体。亚文化风格揭示某类粉丝群体的共同精神特质,是这类粉丝群体的共同标签。

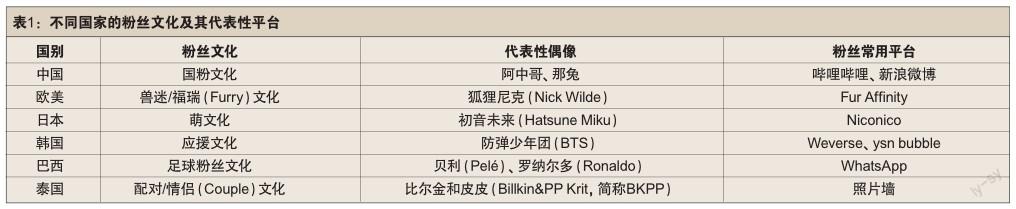

1.不同国家的粉丝文化

在全球流行的粉丝文化基础上,各国还发展出了各具特征的粉丝文化。中国出现了爱国主义粉丝文化。2019年,在香港反修例风波中,广大青年网友发起了“守护阿中”的“出征”。还有爱国题材漫画《那年那兔那些事儿》被制作成动画播出后,吸引了众多“国粉”,这些粉丝互称“兔友”,称中国为“种花家”,而“种花家”作为“中华家”的谐音,也迅速出圈,引发海外网友的热议。

欧美出现了“兽迷文化/福瑞文化”(furry fandom),强调对兽人/拟人化动物(furry)的喜爱以及相关题材作品的分享。部分成员拥有类似人设的兽设(fursona)和模仿动物外形的兽装(fursuit),他们定期参与聚会活动或展览,通过这种具身性的媒介实践表达自我。⑨

日本出现了“萌文化”粉丝群体。日本催生萌文化的旗手是御宅一族。“萌”表示面对怦然心动的动漫人物造型或网络游戏角色时,突然涌起的狂热喜爱之情。根据“萌”对象的身份可以分成妹萌、正太萌、机器人萌、女仆萌等。“萌”文化进入中国后被中国网友解读为“可爱”,与日语“萌え”(萌)的原意有一定差异。⑩

随着韩流文化的兴起,韩国出现了“偶像应援”文化,即通过现场应援、颜色应援、线上应援等形式来支持偶像。颜色应援指使用每个爱豆(idol)专属的应援色为其加油。2014年,韩国“颜色应援”文化开始在中国歌谣界扎根。11

巴西的球迷文化吸引了众多国内外粉丝。巴西制定了针对体育粉丝的专门法案,即《巴西体育粉丝保护法案》,致力于成立专门的体育粉丝法庭,明确体育粉丝的消费者地位。12

此外,还有泰国出现了独特的“耽美CP文化”,CP即“couple”,指情侣、配对、亲密关系组合等。泰国娱乐界围绕CP文化形成了从CP制造到CP运营,再到CP营销的成熟产业链。

2.粉丝文化与文明交流互鉴

“酷日本”战略推动日本粉丝文化走向世界。自2010年起,日本开始确立并实施“酷日本”(Cool Japan)战略。“酷日本”的定义是外国人觉得“酷”的日本魅力,包括动画片、漫画、游戏、服饰、食品、传统文化、设计、机器人以及环境技术等。“酷日本”战略从信息传播、海外商品和服务的销售、赴日旅游3个阶段逐步推进。2019年,日本推出新版“酷日本”战略,强调以世界为目标,发掘日本魅力并进行广泛传播,以此获得世界认同与共鸣。动漫文化、御宅族文化本来属于青年亚文化范畴,日本政府对其进行了重新阐释,将其标榜为“软实力”产业、“日本魅力”和“酷日本”的象征。13区别于国家主导的文化“走出去”战略,“酷日本”战略以全球粉丝的兴趣和需求为导向,聚焦已经自发形成或有潜力形成的粉丝文化,加以培育和扶持。与此同时,还对那些不为全球粉丝接受的内容进行了优化。

韩国立足国家战略推进韩流的国际传播。韩国自1998年树立“文化立国”战略以来,一直致力于文化产业发展,推动韩流的国际传播。韩国外交部发布的《2022地球村韩流现状》显示,2022年,全球韩流的粉丝达1.78亿。韩流拥有最大粉丝群的地区是亚洲和大洋洲,增长势头最大的地区是欧洲。14韩国文化体育观光部是推广韩流的核心部门。根据该部门制定的整体文化政策《第二次文化振兴基本计划(2023~2027)》,韩国将通过支持青年进行传统文化相关创业、与海外艺术机构合作展示韩国艺术作品、把作为韩国文化扩散基地的驻外韩国文化院增至37处等措施进一步壮大韩国文化产业,推动韩流向世界传播。15韩国还推出了“K文化研修签证”,为赴韩学习韩国流行音乐等韩流文化的外国人签发1年至2年的签证。针对粉丝文化的流行趋势,韩国还打造了由韩国美妆(K-beauty)、韩国饮食(K-food)、韩国影视剧(K-contents)、韓国音乐(K-musical)、韩国体育(K-sports)、韩国时装(K-fashion)等组成的韩国文化(K-culture)矩阵,面向全球粉丝进行分众化传播。韩国将培育粉丝文化与发展文化产业相结合,推进了韩流与世界多元文明之间的交流互鉴。

三、“Z世代”与粉丝文化视角下的中华文化国际传播

1.借助全球“Z世代”与粉丝文化,推进社会主义文化强国建设

党的十九届五中全会明确提出到2035年建成文化强国的远景目标,党的二十大报告对坚持中国特色社会主义文化发展道路,建设社会主义文化强国作出了战略部署。文化强国战略目标包含对内和对外两方面,对内增强文化自信,对外推动中华文化国际传播。面向全球“Z世代”,将粉丝文化融入文化强国战略,既包括引导和凝聚国内粉丝,也包括吸引和感召全球粉丝。对此,在理念和思想上,要将“治理”与“引导”相结合,借助“Z世代”与全球粉丝文化,提升中华文明传播力和影响力;在体制和机制上,要构建跨地区、跨部门的协调联动机制,政府、媒体与民间共同参与,形成多声部合奏的交响曲;在渠道和方式上,多元主体要通过全媒体方式推进中华文明“出圈”“出海”,要提炼中华文明的精神标识和文化精髓,通过“人文+科技”双赋能,构筑丰富多采的中华文明体验空间,展现中国魅力,传播中华文明。

2.面向区域国别的“Z世代”与粉丝文化,推动文化产业创新性发展

尊重世界文明多样性是文明交流互鉴的前提。要倡导弘扬全人类共同价值,寻找不同文明价值取向之间的契合点、沟通点。中华文明在国际传播中可能遭遇“文化折扣”。而粉丝文化易于促成不同文明间的沟通,那些小众的、本土的粉丝文化可能通过全球信息流动,扩散为跨文化的粉丝文化;全球流行的粉丝文化也会经过本土粉丝圈的接受与改造,加入本国文化特色。正是在粉丝文化的全球化和本土化进程中,多元文明可以实现交流与互鉴。从区域国别视角来看,粉丝文化具有异质性。中国的“国粉”文化和国潮文化、欧美的兽迷文化(Furry)文化、巴西的足球粉丝文化、日本的萌文化、韩国的应援文化、泰国的CP文化等形成了不同区域国别的粉丝文化,他们共同构成全球粉丝文化的丰富图景。推动中华文化走向世界,可以从“Z世代”的兴趣和粉丝文化出发,将中华文化转化为具体的、可运营的文化产品,在不同国家粉丝汇聚的平台上,有针对性地传播中华文化,提升中华文化的吸引力和感召力。

3.汇聚意见领袖群落,面向全球“Z世代”讲述中国故事

“Z世代”正在为国际传播注入新的世代特色。“Z世代”深谙社交媒体的传播规则,他们以视觉化、符号化、情绪化的表达制造和扩大多元议题。“Z世代”也是全球粉丝文化的重要参与者,他们穿梭于不同的粉丝社群,创作和搬运新的粉丝文本。比如,“网红”“碰碰彭碰彭”在优兔上拥有87万粉丝,她身穿汉服在法国街头弹奏古筝,以独特的东方美学引发外国受众和粉丝的追捧。国家级非物质文化遗产北京“面人郎”第三代传承人郎佳子彧通过微博、抖音、快手等社交媒体平台,面向“Z世代”和全球受众推广面塑技艺,其全网粉丝已超过200万,体现了强大的影响力。

打造汇聚全球“Z世代”意见领袖的群落,推动中华文化国际传播。首先,要分析国外粉丝的人口构成、特征、兴趣、粉丝社群传播模式,从国外粉丝特征出发,促进中国偶像与国外粉丝之间的沟通,激发从偶像个人到粉丝群体,再到平台、经纪公司、厂商品牌、行业组织的协同互动,通过影响有影响力的“Z世代”来讲好中国故事。其次,要把握粉丝文化的传播机制和运行规律。粉丝群体存在仪式传播行为,通过集体行动和仪式狂欢,建构出想象的共同体。要鼓励全球“Z世代”参与到多元文明的交流互鉴中,在信息分享和情感交流中,激发全球“Z世代”对中华文化的认知和理解,向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。(文中图表由作者自制)

吴瑛系上海外国语大学新闻传播学院教授、中国国际舆情研究中心副主任;贾牧笛系上海外国语大学新闻传播学院博士研究生

「注释」

①习近平:《携手同行现代化之路 ——在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话》,《人民日报》2023年3月16日,第2版。

②https://nypost.com/2020/01/25/generation-z-is-bigger-than-millennials-andtheyre-out-to-change-the-world.

③殷乐:《融合媒介环境下的青少年迷文化研究》,《中国青年研究》2021年第10期,第68-72页。

④Jenkins,“Textual poachers: Television fans and participatory culture”,Routledge,New York: 1992,pp.228-278.

⑤侯雨、徐鹏:《跨文化粉丝研究:学术史梳理与前瞻》,《中国青年研究》2019年第12期,第87-94页。

⑥Williams, Rhys, “This Shining Confluence of Magic and Technology: solarpunk, energy imaginaries, and the infrastructures of solarity”, Open Library of Humanities, vol5,2019.

⑦劉书亮、朱巧倩:《论二次元文化的概念流变及其文化消费特征》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2020年第8期,第22-26页。

⑧亨利·詹金斯、张琳、郑熙青:《〈文本盗猎者〉与中国粉丝文化研究》,《传播与社会学刊》2017年(总)第40期,第1-26页。

⑨彭天笑、林书羽:《作为身体的兽装:兽迷亚文化的媒介具身性分析》,《传媒论坛》2023年第4期,第77-82页。

⑩黄宇雁:《“萌”与“萌え”——试析中国流行文化对日本文化的受容》,《浙江外国语学院学报》2012年第3期,第15-19页。

11??? ??? ?? ?? ?? ??? ????? ? ??,???,https://www. newspim.com/news/view/20190926000799,2019-09-26。

12姜世波、彭蕴琪:《巴西〈体育粉丝保护法案〉对中国体育粉丝权利保护的启示》,《武汉体育学院学报》,2014年第3期,第38-42页。

13张梅:《日本对外文化输出战略探析——多元实施主体与国家建构路径》,《日本问题研究》2020年第2期,第60-72页。

14?????:2022 ??? ????, https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4099/view. do?seq=367679, 2023-03-10.

15?? ?? ?? ?? ????...?2? ???? ????,????,https:// www.ajunews.com/view/20230412173537696,2023-04-12。

责编:吴奇志